The Project Gutenberg EBook of Die alte Krone, by Paul Keller

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with

almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or

re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included

with this eBook or online at www.gutenberg.org/license

Title: Die alte Krone

Ein Roman aus dem Spreewald

Author: Paul Keller

Release Date: April 10, 2016 [EBook #51722]

Language: German

Character set encoding: UTF-8

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DIE ALTE KRONE ***

Produced by Peter Becker and the Online Distributed

Proofreading Team at http://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Das Original ist in Fraktur gesetzt.

Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so ausgezeichnet.

Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet.

Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.

Die gelben Ullstein-Bücher

Ein Roman aus dem Spreewald

von

Paul Keller

Im Verlag Ullstein / Berlin

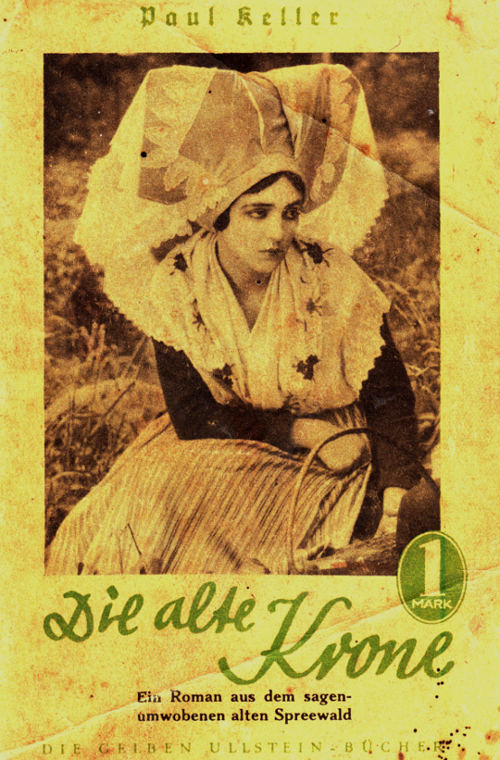

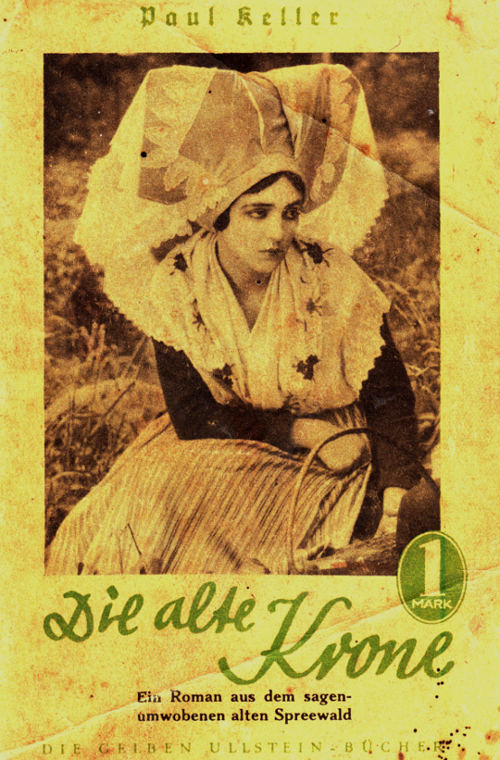

Umschlagbild: Die Filmschauspielerin Carmen Boni / Phot. Ufa

Copyright 1909 by Bergstadtverlag Wilh. Gottl. Korn, Breslau

Printed in Germany

Die Spree ist ein Heidekind. Ihre Jugend ist arm und ohne Wagemut, ihre Kraft gering und ihre Lustigkeit schüchtern. Frühzeitig – als halberwachsen Ding – muß sie in Dienst nach der anspruchsvollsten Stadt der Welt, nach Berlin, wo man ihr, einer jungen, billigen, schmucklosen Dienerin, auf die schwachen Schultern viel Last und Qual ladet.

Aber auch sie hat eine grüne Heimat und eine grüne Jugend. Gar nicht fern von dem schreienden, lachenden, gellenden Berlin wohnt die große Stille in hohen Föhrenwäldern, ist eine andere Welt, wohnt ein anderes Volk, ist eine andere Zeit. Gar nicht fern von dem prangenden Reichtum der glänzenden Weltstadt ziehen arme Sandwege durchs Land, stehen hohe Farnkräuter an alten Ziehbrunnen; nur wenige Stunden von dem Mittelpunkt kaltherziger Weisheit, heißblütiger Genußsucht sieht das Volk auf den Blättern der Pflanze cerweny drest die Blutstropfen Christi glänzen, saugen die Kinder süßen Saft aus weißen Birkenstämmen, legen die Leute das Freundschaftskraut »kokoski« unters verwitterte Strohdach, um am grünenden oder welkenden Kräutlein zu erkennen, ob das ferne liebe Leben eines Freundes noch frisch und grün oder im Tode verblichen sei.

Das ist das Land, wo ein kecker Hase, der ins Dorf kommt, den Leuten ein Feuer verkündet, wo man neun Sünden verziehen bekommt, wenn man eine Maulwurfsgrille tötet, wo der Mann sich eine krabbelnde Fledermaus unter die Mütze steckt, um im Spiele Glück zu haben, wo das Mädchen dem jungen Burschen, dessen Liebe sie gewinnen will, einen Apfel zu essen gibt, den sie eine ganze Nacht lang in der Schulterhöhle getragen hat.

Das ist das Land Wendei. Keine rote oder blaue Grenzlinie kennzeichnet das Wendenland auf einem Kartenbild; jahrhundertelang war es ein Spielball der Brandenburger, Sachsen und Böhmen, und auch heut noch muß man von der sächsischen Stadt Bautzen die böhmische Grenze entlang durch die schmale schlesische Lausitz bis hin in den brandenburgischen Spreewald wandern, wenn man die Wendei kennenlernen will.

Ein anderes Volk als in Berlin, der deutschesten aller deutschen Städte, die nur wenig Bahnstunden entfernt ist – ureingesessene Slawen, die in grauer Vorzeit den ganzen Osten unseres Vaterlandes bis an die Ostsee beherrschten, dann zurückwichen Schritt um Schritt und die trotz jahrtausendelanger Abhängigkeit, in die sie alsbald gerieten, sich ihre trotzige Eigenart in Sprache und Sitte, in Kleidertracht, Häuserbau und Gemeindeanlage bewahrt haben. Jetzt aber ist Wendenland eine kleine, zerbröckelnde Slaweninsel im brausenden deutschen Meere, das an seiner Küste zehrt, seine geistigen Springfluten über das Land gießt und es bald bis zum letzten Brocken aufgezehrt haben wird.

Sorben, oder – wie sie die Deutschen nennen – Wenden. Eines von den Völkern, die jahrtausendelang bestehen, ohne eine Geschichte zu haben, die alt werden, ohne je jung gewesen zu sein, Blutsverwandte der Tschechen und Schicksalsverwandte der südslawischen Stämme der Slowenen und Kroaten, die auf den mageren Ziegenweiden des felsigen Karstlandes ihre Jahrhunderte verträumten.

Kein Hoheslied, kein Heldenbuch, keine steinerne Tafel mit unvergänglichen Gesetzen, keine Ruhmeshalle mit Ewigkeitsphysiognomien großer Menschen und großer Geschehnisse kennzeichnete den Weg, den diese Nationen durch die Geschichte schritten. Ihre Spur verlief im Sand. Die Weltgeschichte vermerkt ihre Namen nur in nebensächlichen Fußnoten. Einige Grenzplänkeleien mit dem großen Karl, dem schlauen Heinrich, dem Markgrafen Gero, den Meißener Bischöfen, den dänischen Herrschern, nicht viel mehr von eigener Geschichte.

Eine recht dürftige Historie. Geschickte, fleißige Forscher und[7] Sammler haben dagegen Mythen, Sagen, Märchen, Volkslieder, Schnurren, Eigentümlichkeiten in Sitte und Brauch getreulich niedergeschrieben, Dinge, die Zeugnis geben von dem Leben, das einst im wendischen Völkerwald war. Schmaler, Andree, Schulenburg, Veckenstedt, Tetzner und andere tüchtige Männer wurden unsere Lehrer über das Wendentum. Aber es sind nur Einzelheiten, Forschungsergebnisse, abgerissene Töne und Klänge, die sie einfangen. Ein ganzes Bild haben sie nicht zusammengestimmt; selbst die Sage vom König der Wenden liegt bei ihnen in Schutt und Trümmern.

Die deutschen Dichter sind an diesem einsamen Heide- und Flußwald, an dieser geschichtlichen Trümmerburg vorbeigegangen. Die Wenden selbst waren immer stille Leute. Kein politischer Alarmruf ging von ihnen aus, kein kraftvoller Dichter erstand aus ihrer Mitte. Ein tausendjähriges Volk sind die Wenden, ohne Geschichte, ohne Literatur, ohne bildende Kunst, kleine Ansätze abgerechnet.

Wenn mich, den Schlesier, das Heidegeheimnis meiner Heimat reizte, so lag das nahe. Ich bin mit ganzer Liebe an das Werk gegangen, habe nach den Trümmerbildern, die ich fand, die Sage vom Wendenkönig rekonstruiert und hoffe, daß mich das deutsche Herz nirgends, wo zwischen Nationalitäten abzuwägen war, zu einer Sünde ungerechter Parteilichkeit verführt hat.

Kraft, geistige und körperliche Fruchtbarkeit, Entwicklungsfähigkeit, Wollen zur Höhe, Schätze und Kräfte sonder Zahl waren auch im Volke der Lausitzer Sorben. Die Kinder Gottes sind alle zur Herrschaft berufen. Aber den Wenden fehlten die Führer. Die Könige, die Führer, die Befreier kommen von selbst ihre lichte Straße daher oder sie kommen nicht, mag das Volk auch tausend Jahre am Boden knien und rufen: »Tauet Himmel den Gerechten!«

Gegen versagte Gnade, die im Weltplan begründet ist, hilft kein Wollen, kein Beten, kein Toben. Der Führer kommt nicht, das Volk verträumt seine Zeit, es altert und vergeht, ohne daß es jung war. – –

Heutigen Tags hat der Donner der Lokomotiven, das Sausen der Automobile, die durch die Wendei rasen, die Lutchen und andere Zwerggeisterlein, die Mittagsfrau und die Kobolde vertrieben; der scharfe Wind geistiger Aufklärung, der schneidend über alles Land fegt, hat die blauen Traumlichter romantischen Glaubens in den Herzkammern der Wenden ausgelöscht; die Sucht nach Gold und Lust hat das Heidevölklein aus seinen stillen Wald- und Wiesenwinkeln herausgelockt ins breite allgemeine Gefild, in die große Stadt, wo die jungen Burschen ihre Kraft, die jungen Mütter die Milch ihrer Brust verkaufen; der moderne Fabrikbetrieb verlangt viele Kräfte; die malerischen Volkstrachten mit ihrer soliden Pracht haben vielfach schäbigem modischen Zeug aus billigen Bazaren Platz gemacht; die wendische Sprache hört mehr und mehr auf: bald wird die ganze Wendei nichts mehr sein als eine historische Reminiszenz.

Aber in der Zeit, von der dies Buch erzählen will, in den Jahren 1860 bis 66, da war es doch noch ganz anders. Damals begann die Zersetzung des Wendentums erst, die jetzt beinahe vollendet ist.

Rot glüht der Wald über die Heide. In den Wellen der stillen Spree schwimmen die ersten gelben Weidenblätter wie lange, gelbe Schifflein. Eine kleine Flotte, mit der der junge Herbst spielt. Weiden den ganzen Fluß hinab, auch auf den Moorwiesen, die sich lang im Abendsonnenschein dehnen. Torf schläft in der schlammigen, quabbeligen Erde, saures Gras wächst darüber, und zahllose Wollblumen wiegen leicht die Perückenköpfe. Hoch und ragend aber steht der Föhrenwald. Das Auge blickt tief hinein; denn die Stämme sind schlank, die Föhre duldet kein Unterholz. Wie ein Heer von Kriegern stehen die Stämme und sind alle rot wie in blankes Kupfer gepanzert.

Und erst die Kronen! Wie Burgen türmen sie sich in der Luft; das Abendsonnengold vermischt sich dem dunklen Grün, und die Burgen haben alle Wände und Dächer von grünroter Patina bedeckt.

Alt, ehrwürdig, kostbar ist das alles.

Kein Laut. Nur irgendein schwarzgefiederter Burgwart gibt manchmal den Brüdern ein Signal, die draußen auf der Wiese noch nach Beute suchen.

Der erste Stern taucht auf.

Da treibt der Gänsehirt seine schnatternde Herde heim.

Das zweite Sternlein erglimmt.

Ein alter Wende blinzelt hinauf, erkennt sein Zeichen und treibt zehn Schweinchen, die er aufs Feld geführt hatte, in den Stall.

Das dritte Sternlein schimmert im Osten.

Da singt der Schafhirt zur Heimkehr.

Ein vierter Stern ersteht leuchtend am Himmel.

»Geht ein, Rote, Schwarze, geht ein!« ruft der Kuhhüter und strebt nach dem Dorfe.

Das fünfte Sternlein strahlt friedlich hernieder. Da hören die Kinder auf zu spielen, schließen sich den Herden an und helfen sie heimführen.

Draußen, wo die stille Spree schläfrig zwischen den Weiden rinnt und wo die alte Landstraße weit hinausführt – Gott weiß, wohin! –, wird es nun ganz still, und wie der Mond aufsteigt, findet er nichts Lebendes auf den weiten Wiesenplänen als ein paar Birken, die die weißen schlanken Leiber biegen und die herrlichen Lockenköpfe zu leisen Liedern zierlich bewegen. –

Eine Wolke verhüllt das strahlende Himmelslicht, und dunkle Schatten legen sich auf das Gelände und auf die alte Landstraße, die weit hinausführt, Gott weiß, wohin.

Da schleicht durch die Schatten der Waldbäume ein Gespenst. Es hat einen brennenden Leib, greift mit zuckenden Armen irr in der Luft herum, dehnt sich zur Höhe, kauert sich zu Boden, huscht zu den Birken, verbirgt sich hinter den Weiden, schaut ins Wasser, springt wieder über die Wiese und zittert plötzlich entsetzt empor, als ein zweites brennendes Gespenst ihm nahe kommt.

Da gibt es eine wilde Jagd weit über den Moorgrund. Das erste Gespenst duckt sich zusammen, versteckt sich, wird aufgescheucht, jagt davon, schlägt Zacken wie ein gehetztes Wild, springt zwischen die Bäume, und das zweite setzt ihm nach, langt nach ihm mit gierigen, flackernden Händen. – Horch! Ein Knarren kommt die Landstraße daher. Ein Wagen wird sichtbar. Darin sitzen Menschen. Ganz langsam geht das Pferd, fast unhörbar auf dem grasbewachsenen Wege. Der Kutscher hebt seine Peitsche und weist nach den brennenden Gespenstern.

»Ty newetko pormorski!«

»Fluche nicht, Lobo!« sagt die eine Frau, die im Wagen sitzt, leise und ängstlich. »Gott schütze uns! Es sind Jakub und Merten. Gott sei ihnen gnädig!«

»Gott sei ihnen gnädig!« brummt auch der eingeschüchterte Knecht.

Da recken sich die Gespenster, langen noch einmal mit brennenden Armen hinauf gen Himmel und verschwinden. Langsam schleicht das Fuhrwerk weiter. Nun, da es eine Wegbiegung erreicht, atmet die Frau auf und sagt zu der jüngeren Begleiterin, die neben ihr sitzt, im Flüsterton: »Es waren Jakub und Merten. Jakub hat seinen Vater Merten, der bei ihm im Auszug war, mit einem Strick erdrosselt, weil er ihm zu lange lebte, und dann hat ihn der Gewissensteufel geplagt, und da hat er sich mit demselben Strick erhängt. Jetzt irren die armen Seelen über dem Moor. Hast du gesehen, wie der Vater den Strick in der Hand hält und den Sohn damit treibt?«

Das Mädchen schmiegt sich fröstelnd an die Alte.

»Ich fürchte mich«, sagt es leise.

»Es ist unsere böse Gegend hier, Hanka«, fährt die Ältere fort. »Um alles will ich hier nicht sein zur Abendzeit. Und wir wären längst daheim, wenn sich Lobo, der Liederlich, nicht betrunken hätte.«

Der Kutscher hört die Anklage und brummt für sich. Langsam schleicht das Gefährt dahin. Wer will in verrufener Gegend den bösen Jäger wecken oder in rascher Fahrt dem Nachtfuhrmann begegnen? Ist nicht selbst der himmlische Fuhrmann, dessen Wagen am Firmament steht, auf zu rascher Fahrt an eine Mauer der Hölle angefahren, so daß die hintere Achse aus dem Quadrat wich und sich die Deichsel für alle Ewigkeit verbog?

Langsam schleicht das Gefährt. Neue Wiesenflächen tauchen auf. Die alte Bäuerin sagt furchtsam, beklommen: »Hanka, erschrick nicht; aber ich muß es dir sagen: Hier ist noch eine böse Gegend; hier wohnt die Todesgöttin Smjertniza. Gott schütze uns!« …

In einem Nebelschloß wohnt die Todesgöttin Smjertniza. Sie ist immer in weißen Kleidern. Die Tür ihres Hauses ist zweifach verriegelt, mit einer Menschenhand und mit einem Menschenfuß. Aber ob sich auch die Menschen mit Hand und Fuß gegen die Tür ihres Schlosses stemmen – wenn sie ihre[12] Lichter entzündet, schiebt sie die Riegel zur Seite und geht über die Felder bis zu den Dörfern. Die Menschen sehen sie nicht. Die Tiere sehen sie. Aber der Mensch, dem sie begegnet und den sie meint, stirbt nach drei Tagen …

Drüben liegt die Wiese mit dem dunklen Waldrand.

»Schau geradeaus, Hanka! Geradeaus! Schau nicht hinüber!«

Lobo, der Kutscher, hält durch Zurufe die Pferde zu noch langsamerem Gange an. Wie unter angstvollem Zauberbann schleicht der Wagen dahin.

Da schallt Hundegebell übers Feld. Die Frauen horchen erschreckt auf.

»Es ist Tyra, unser Hund!« sagt Lobo. »Ich kenne ihn an der Stimme. Er hat sich losgerissen von der Kette.«

Zwei Tiere jagen aus dem Busch am Wegrand, ein Reh, ein Hund dahinter. Sie springen dicht vor dem Gefährt auf die Straße. Die Pferde bäumen auf. Das Reh bleibt zitternd stehen. Der Hund steht, keucht. Die Pferde stehen. Die alte Frau schreit gellend auf:

»Die Smjertniza, die Todesgöttin!«

Drüben über der Wiese, weit drüben steht das Nebelschloß – Lichter blitzen drin –, eine weiße Gestalt löst sich von dem Schlosse los –

»Die Smjertniza! Die Tiere – sehen – sie –«

»Ty newetko pormorski!« flucht da der Knecht, schlägt auf die Pferde wie rasend, die Pferde gehen durch, jagen die Straße entlang, springen über einen Graben querfeldein auf ein Dorf zu –

Beim Eingang des Dorfes schlägt der Wagen um – zerbirst an einem Prellstein – die Insassen fliegen heraus – Pferde reißen sich los, jagen davon –

Schreiende Leute kommen gelaufen. Sie richten Lobo, den Knecht, und Hanka, das Mädchen, die wenig verletzt sind, auf und tragen die Bäuerin, die am Sterben ist, nach ihrem Gehöfte.

Wie ein Herrensitz ist das Gehöft des Scholta[1] Hanzo. Hoch ragt das schindelgedeckte Wohnhaus, das nach wendischer Art mit der schmalen Giebelseite der Dorfstraße zugekehrt ist. Die Dorfstraße ist ziemlich weit vom Hause entfernt. Eigener Zufuhrweg, Teich und Anger liegen zwischen ihr und dem Gehöft; das wendische Angerdorf ist breit und geräumig angelegt. Muster von Lindenblättern, mit Sternen durchwirkt, schmücken den Giebel des Hauses, ein Kreuz schaut ernst aus dem Blattgerank, und ein Spruch, der darunter steht:

zeigt an: hier wohnen starke, selbstbewußte Menschen. Es ist eines der wenigen Bauernhäuser der Wenden, die groß, geräumig und von einem gewissen Luxus sind. Ein Mann hat es gebaut, der ein Withas[2] werden wollte, der aber doch ein Bauer blieb. Eine hohe Mauer, ein festes Tor schließen den Hof und den Vorgarten ab, der steinerne Stall, die hölzerne Scheune ragen darüber empor. Der Großgarten trennt das Gebäude vollends von jeder unmittelbaren Nachbarschaft.

Es ist spät. Um diese Stunde wacht sonst im Gehöft kein Mensch mehr, es sei denn ein Wächter in unsicheren Zeiten, wenn Brandleger in der Gegend auftauchen.

Heute aber sitzen unter dem zweiten Hauptgebäude, das dem Wohnhaus gegenüber liegt, in einem Laubengang zischelnde Leute, Knechte und Mägde des Großbauern. Sie hocken auf niederen Schemelchen oder kauern am Boden und schauen hinüber nach den erleuchteten Fenstern.

»Ich hab' schwarze Holzklötzer in der Spree schwimmen sehen«, sagt ein Knecht.

»Und ich hab' weiße Männer fahren sehen in einem Kahn«, sagt eine Magd.

»Es meldet sich immer an«, sagt ein drittes.

Dann Stille.

»Erzähl' es noch einmal, wie es war, Lobo!«

»Es war ganz einfach«, sagt einer. »Lobo war besoffen!«

»Hognity kjandros« – fährt Lobo auf den Sprecher los. Aber der wehrt ihn gemütlich ab.

»Ich bin kee abgefaulter Baier, ich bin höchstens a abgefaulter Schläsinger.«

»Cerwiško! Aas!« fährt der Wende abermals auf und geht auf den Deutschen zu.

»Ruhe! Tormy gótuju. Die Wolken türmen sich!« mahnt ein alter Wende. »Drüben liegt die sterbende Frau. Ruhe!«

Ein Weilchen Stille.

Dann: »Erzähl' es noch einmal, wie es war, Lobo!«

Und Lobo erzählt von den Feuermännern, von dem Hund und dem Reh, von der Todesgöttin Smjertniza.

»Ich dachte, es wär' Tyra, unser Hund. Es hat mich aber genarrt, es war nicht Tyra. Es war auch kein richtiges Reh. Es waren Tiere von der bösen Meute.«

»Gott schütze uns!«

Tiefe Stille. In den niederen Wendenstirnen arbeiten die Gedanken. Der Riesenarm des Ziehbrunnens streckt sich drohend zum Himmel.

Da flattert eine Gestalt über den Hof. Eine Magd ist es, die aus dem Herrenhause kommt.

»Wie geht es, Anna, wie geht es der Frau?«

Die Magd macht eine klagende Gebärde. Dann sagt sie flüsternd:

»Wir wollen die Probe machen.«

Sie zeigt ein Stück Speck.

»Du hast ihr die Fußsohle damit gerieben?«

Die Magd nickt.

Da stehen alle wie auf ein heimliches Kommando auf, gehen auf den Zehenspitzen und schleichen den Stall entlang bis zur Hundehütte. Tyra fährt knurrend aus dem Schlafe, beruhigt sich aber, als er die bekannten Gesichter sieht.

Die Magd wirft ihm das Speckstück hin.

»Zeig' es an, Tyra, zeig' es an! Friß!«

Der Hund beschnuppert den Speck und läßt ihn liegen.

Da geht ein leiser Schreckensruf durch die kleine Schar.

»Er frißt ihn nicht! Die Frau muß sterben.«

»Tyra ist krank!« wendet der deutsche Knecht ein. »Er frißt schon zwei Tage lang nichts.«

Sie sehen ihn zornig an und schleichen nach dem Laubengang zurück.

»Die Frau muß sterben!«

»Sie ist erst fünfzig Jahre. Sie könnte noch viel arbeiten. Sie muß noch lange nicht in den Auszug. Was stirbt sie schon?«

»Man sollte es ihren Söhnen nach Breslau schreiben.«

»Sie haben vielleicht jetzt keine Ferien.«

»Ty bamlak! Braucht man Ferien, wenn die Mutter stirbt? Und überhaupt, richtige Studenten haben immer Ferien.«

»Der Großbauer will morgen früh einen Brief an die Söhne schreiben.«

»Ja, und indes vergehen die drei Tage, die ihr die Smjertniza noch läßt, und die Söhne kommen zu spät.«

»Wie Gott will!«

Der eine Knecht entkorkt eine Branntweinflasche, nimmt einen tiefen Schluck und reicht die Flasche weiter.

»Wie Gott will!« sagt der letzte, als er getrunken hat.

»Und nun müssen wir alle neue weiße Trauerkleider haben.«

»Die kauft der Großbauer.«

Als die Mägde von den neuen Kleidern hörten, mischte sich in ihren jungen Herzen mit der Trauer um die Frau ein heimliches Entzücken.

»Grinst nicht so vergnügt, ihr eitlen Frauenzimmer«, fuhr der alte Knecht Kito sie an. Er war sonst der lustigste Patron trotz seines Alters; aber heute war er völlig gebrochen.

»Erzähl' es noch einmal, Lobo, wie es war.«

»Wir wissen es schon!«

»Nein, wie es dort war, in dem Dorfe, von wo ihr kamet.«

»Es war gut. Es gab viel zu essen. Drei Tage sind wir dort gewesen. Es gab reichlich zu essen; nur der Schnaps war etwas zu wässerig. Es war kein Rum darin.«

»Und dann fuhr das fremde Mädchen mit?«

»Sie ist eine Verwandte vom Großbauern, freilich, das Wasser von der siebenten Windel. Und sie heißt Hanka.«

»Warum hat die Frau die Reise gemacht, zwei Tage mit dem Wagen hin, drei Tage dort, zwei Tage mit dem Wagen zurück? Mit der Eisenbahn fährt sie nicht. Eine ganze Woche war sie fort, jetzt in der Arbeitszeit.«

»Sie kann tun, was sie will, sie ist die Frau. Und es sind Verwandte. Das fremde Mädchen bleibt jetzt hier.«

»Ja, sie wird den Juro heiraten, den Erbsohn«, sagte eine junge Magd, »denn sie ist aus dem könig –«

Eine Hand preßte sich dem Mädchen auf den Mund, und alle Wenden sahen auf den deutschen Knecht.

Der stand auf und machte eine abweisende Handbewegung.

»Tut nicht so albern! Ich weiß soviel wie ihr!«

Er entfernte sich langsam und ging über den Hof.

Die anderen fielen über die junge Magd her.

»Wie kannst du, Worsla, du Plappermaul? – Vom König spricht man nicht! Noch dazu, wenn ein Fremder dabei ist. Das ist das heilige Geheimnis!«

Das hübsche junge Mädchen brach in Tränen aus.

»Ich wußte es nicht. Ich glaubte, er gehört zu uns.«

»Er ist ein guter Kerl,« sagte einer, »aber er ist ein Deutscher.«

»Ein hognity kjandros ist er«, lallte Lobo, der bereits wieder betrunken war.

»Sie ist verliebt in Wilhelm,« sagte giftig eine Magd; »sie hat ihm drei Haare vom Nacken und ein Stück Haut vom Knie in den Osterkuchen gebacken. Nun ist er in sie vernarrt.«

»Es ist nicht wahr«, schluchzte Worsla, »es ist nicht wahr!«

»Ruhe!« kommandierte der alte Kito. »Heute ist keine Zeit für Liebessachen!«

Es entstand eine Pause. Man hörte nichts als gelegentlich den glucksenden Ton, wenn einer Branntwein trank.

Da sprach der Alte:

»Ich will nicht, daß die Frau stirbt. Sie ist noch jung und sie ist gut. Vor dreißig Jahren bin ich mit ihr auf den Hof gekommen. Ich will nicht, daß sie stirbt. Ich werde sie anräuchern. Noch ehe die Sonne aufgeht, werde ich auf den Kirchhof gehen und Gras abschneiden von einem Kindergrabe. Und ich werde dabei zählen: neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. So werde ich zählen. Und am Morgen werde ich das Gras anzünden und die Frau beräuchern. Das wird ihr helfen. Das wird ihr helfen, oder – oder …«

Er machte eine Handbewegung. Starr blickte er vor sich hin und fuhr dann fort:

»Ich bin alt. Ich weiß nicht, ob ich zurückkomme, oder ob mich die Toten dort behalten. Zeit ist es längst. Es gibt auch Leute, die mir das Leben nicht mehr vergönnen. Wenn eines mit mir auf den Kirchhof gehen will, so soll er es sagen. Er darf aber auf dem Wege kein Wort sprechen.«

Sie duckten sich alle zusammen, als ob plötzlich ein eisiger Wind sie gefaßt hätte.

Nur die junge Magd Worsla sagte:

»Vater Kito, ich gehe mit dir. Du bist sonst so lustig und immer gut.«

Der Alte nickte und sah sie an.

»Wenn sie – wenn sie mich dort behalten, dann lege mir gleich zwei Steine auf die Augen.«

Schritte klangen über den Hof. Wilhelm, der deutsche Knecht, kehrte zurück.

»Will keiner einspannen und nach dem Doktor fahren?« fragte er.

Sie wehrten alle ab. Der Arzt bringe den Tod. Der Bader sei bei der Frau, die Smjertniza sei auf dem Felde, der Doktor solle fortbleiben.

Der Deutsche wurde wütend.

»Gebt mir den Schlüssel zum Pferdestall!« rief er zornig.

»Hognity kjandros!« fuhr Lobo auf.

Da erhielt er eine Ohrfeige, daß er taumelte.

Mit Mühe wurden die beiden auseinandergebracht. Aber[18] vergebens versuchte der deutsche Knecht, den Schlüssel zum Pferdestall zu erlangen.

»So werde ich nach der Stadt laufen.«

»Das Hoftor ist zu. Den Schlüssel bekommt er nicht!«

Wilhelm lächelte verächtlich. Aber er fuhr zusammen, als er leises Weinen hörte. Worsla, die junge Magd, hob die Hände zu ihm.

»Geh nicht! Die Smjertniza geht um! Geh nicht! Es ist nicht nötig! Ich gehe mit Kito zum Friedhof. Wir holen heiliges Gras von einem Kindergrab. Da räuchern wir die Frau an, und sie wird gesund werden.«

Sie streckte ihm, alle Scheu vergessend, beide Hände hin, er aber wehrte sie unwirsch ab und sagte:

»Du bist auch so eine Gans!«

Ging über den Hof und schwang sich über die Mauer.

Die weiten Matten des Riesengebirges sind dort am breitesten und schönsten, wo der große Elbstrom seine Quellen hat. Runde dichte Knieholzgebüsche sind über den kurzen Rasen verstreut wie dunkelgrüne Kränze.

Ein leichter milder Abendwind ging über die sich weit hindehnende Elbwiese und erquickte einige Wandersleute, die, vom Gipfel des Hohen Rades herkommend, sich am Boden lagerten.

»Kolossale Fläche«, sagte ein stattlicher Fünfziger und ließ die fröhlichen, stahlgrauen Augen rundum schweifen.

»Grandiose Fläche! Und das liegt nun alles hier oben viertausend Fuß hoch und hat keinen Zweck.«

»Aber, Papa, das ist doch so schön!« entgegnete ihm seine schlanke Tochter; »sieh mal, wie sich diese weiten Wiesen hindehnen und eine so friedlich schöne Brücke sind zwischen den zwei großen Gebirgskämmen …«

»Jawohl«, unterbrach sie der Alte sarkastisch und mit imitiert flötender Stimme. »Diese epische, ruhige Breite, nur hin und wieder unterbrochen durch die Lyrismen winziger[19] märchenhafter Knieholzwälder, deren Baumstämmchen nur so groß sind wie die Kinder und so verträumt sind wie die Kinder.«

»Papa!«

»Tja! Herrschaften, denken Sie nu ja nicht etwa, die Stelle von der epischen Wiese und von den lyrischen Kniehölzern is von mir. Keine Spur! Hier steht sie, die diese Stelle gedichtet hat – meine Tochter Elisabeth von Withold. Es hört sich großartig an sowas. Man kann sich zwar nischt dabei denken, aber es klingt nach was!«

»Papa, du hast …«

»Ich habe jar nischt. Dein Papa ›hat‹ nie! Nämlich spioniert! Er hat sich lediglich erlaubt, direkt auf dem Wege ein Notizblatt zu finden, das seine poetische Tochter verloren hatte und das er hiermit submissest zurückerstattet, weil er keine Verwendung dafür hat.«

»Gnädiges Fräulein, die Stelle von der epischen Ruhe dieser großen hohen Wiesenflächen und ihrer lyrischen Unterbrechung durch die kleinen Büsche mit ihren bizarren Zwergstämmchen und den wunderlichen Kronen ist herrlich. Bitte, schenken Sie mir das Blatt!«

Der das sprach, war ein junger, schlanker Mann. Der Alte lachte fröhlich.

»Bravo, Herr Juro, bravo! Man hört Ihnen gleich an, daß Sie Ackerbau studieren und künftiger Scholta und Großbauer im Wendenland sind. Jawohl, das ist unsere moderne Landwirtschaft! Der Landwirt stellt sich an die Wiese und phantasiert von epischer Ruhe und lyrischer Unterbrechung, und die Ochsen zu Hause verhungern und die Wirtschaft geht sachte zum Deibel.«

»Lieber Vater …«

»Lieber Sohn?! Sei du man stille! Denn du bist erst der rechte!«

Heinrich von Withold, ein zweiter junger Mann, nickte seinem Vater gemütlich zu und pfiff eine kurze musikalische Sentenz.

»Pfeif nur, Bürschel, pfeif nur! War wohl wieder von dem[20] verrückten Kerl, von dem Wagner? Ich sage – einmal und nicht wieder!«

Niemand fragte, was er meine. Alle wußten, er meine, einmal habe er eine der neuen Wagnerschen Opern angehört und tue das nie wieder.

»Auf keinen Fall!« fuhr Herr Withold zornig beteuernd fort. »Jetzt – was soll ich machen, daß der Junge, der Heinrich da, sich viel mehr mit musikalischen Faxen abgibt, als daß er Volkswirtschaft und Agrikultur studiert, wofür ich ihn, Himmeldonnerwetter, nach Breslau zur Universität geschickt habe?! Was soll ich machen?«

»Ach, wir können die Kinder nach unserm Sinn nicht formen. So wie Gott sie uns gab, muß man sie halten und lieben,« entgegnete Heinrich, der Jüngling. »Siehst du, Papa, diese Verse sind auch dichterisch, zwar nicht von meiner Schwester Elisabeth, aber von Goethe, von Johann Wolfgang von Goethe.«

»Affe!« sagte der Alte. (Er meinte seinen Sohn Heinrich, nicht Goethe.) »Affe!« wiederholte er, »ihr habt Glück, daß ihr so einen schafsgutmütigen Vater habt, sonst – Donnerschlag ja …! Ich amüsier' mich schon immer, wenn ich so 'ne Visitenkarte von einem Studenten sehe: ›stud. med.‹, ›stud. jur.‹, ›stud. phil.‹, ›stud. agric.‹ und was da alles draufsteht. – Da sag ich mir immer, das erste ›stud.‹, das is das, was der Kerl im allgemeinen nicht macht, und das, was dahinter kommt, das is das, wovon er sich ganz besonders drückt. Herr Gott, dahier stehen zwei Studenten, cives academiae, wie es so stolz heißt – Herr Juro und Herr Heinrich, mein vielbegabter Herr Sohn; beide sollen in Breslau Agrikultur studieren, beide sollen ja einmal große Güter übernehmen. Gut! Kommen wir also hier an diese kolossalen Bergwiesen. Müßte man denken – halt – Studenten des Ackerbaues – halt! – was werden die machen? Werden sich gewiß hinstellen und sagen: Bis zu dem Gebüsch da soundsoviel Huben, bis zur Baude soundsoviel Huben und so weiter. Und dann: Verflixt ja, wenn ich diese Prachtwiesen unten im Gelände hätte – das Kroppzeug von Knieholz rodete ich aus – Klee? – Ruchgras? – Luzerne? –[21] Zum mindesten Buchweizen? – Wollen mal sehen! – Aber die Wiesen liegen nu mal hier oben. Viertausend Fuß hoch. Nichts zu machen mit Talbepflanzung. Aber mit Almenwirtschaft, zum Donnerwetter, mit rationeller Almenwirtschaft! Schande und schade um so herrliche Flur! Jawohl, so müßte man denken, würden zwei Studenten sagen, die Ackerbau studieren. Ach, du oller Döskopp! Einer spricht von epischer Breite und lyrischer Unterbrechung und einer pfeift 'ne Melodie, nach der nicht mal sein letzter Pferdeknecht tanzen mag.«

»Herr von Withold, Sie haben ganz recht. Was mich angeht, so befinde ich mich sicher an ganz falschem Platze. Ich habe eben für die Landwirtschaft nicht das mindeste Talent.«

»Na, Juro, so schlimm wird ja das nicht sein. Hauptsache, Sie geben sich Mühe. Seh'n Sie mal, das schöne Gut wartet doch auf Sie! Ein Rittergut können Sie aus der alten wendischen Scholtisei machen, wenn Sie's vernünftig anstellen. Ihr Großvater und Ihr Vater haben ja kolossal zugekauft. Wie groß ist denn Ihr Väterliches jetzt?«

»Ich weiß es nicht«, sagte Juro achselzuckend.

»Sie – Sie wissen das nicht? Ja, erlauben Sie mal, das – das ist arg! Studiert Ackerbau und weiß nicht mal, wie groß das väterliche Gut ist. – Das ist ja unglaublich! Als ich so alt war wie Sie, kannte ich auf unserem Gute sozusagen jedes Rind, jedes Schaf, jeden Hahn persönlich mit seiner ganzen Lebens- und Familiengeschichte. Und Sie wissen nicht mal – ja, dann ist's allerdings am besten, Sie hängen die Geschichte an den Nagel.«

»Ich möchte wohl, wenn ich es könnte.«

»Aber Mensch, Christ, Bürger, Sie haben doch Traditionen zu erfüllen! Sie können doch nicht mir nichts dir nichts eine so wunderbare Sache fahren lassen. Donnerwetter, bei Ihnen ist ja von Bauernwirtschaft gar keine Rede mehr, das ist doch ein großes Gut! Ja, Mensch, wollten Sie denn lieber ein ärmlicher Stubenhocker sein, als über eigenen Grund und Boden schreiten als freier Mann, dem niemand auch nur ein Wörtlein zu sagen hat, der lebt wie ein König?«

»Wie ein König der Wenden!«

»Red' mir nicht hinein, Heinrich! König der Wenden, das gibt's nich! Das is eine von den vielen alten Sagen, die die Wenden haben. Unsere Wenden sind gute Preußen, haben ihren König in Berlin, wie andere Preußen, ihren Bramborski Kral. Aber ein König in seiner Art ist jeder freie Landwirt, und nur er, alle anderen bis zum Minister und General hinauf sind abhängige Diener.«

Er nahm einen Schluck aus der Reiseflasche und fuhr fort: »Und Heimat – ist Heimat gar nichts mehr? Irgendein Tand, den man leichten Herzens aufgibt? Sehen Sie, Juro, Ihre Wendenheimat ist schön! Nicht lauter Kernboden – nein, viel Sand und auch Moor dazwischen. Aber doch gutes, treues Land, auf das man sich immer noch verlassen kann. Ja, und ich – ich bin ja eigentlich ein Fremder dort zu Lande. Na, schütteln Sie nich den Kopp! Ich bin ein deutscher Rittermäßiger, der sich im Wendenland sein Gut gekauft hat. Ja, ich kann mich nicht beschweren, die Wenden sind gute Leute. Saufen ja 'n bissel – das tun wir auch – sind auch sonst nicht gerade große Säulenheilige – das sind wir auch nicht –, aber sind fleißige Arbeiter und ehrliche Leute. Juro, ich bin ein Deutscher, aber ich möcht aus dem Wendenland nicht raus; es is mir zur Heimat geworden, wenn ich mir auch jetzt noch mit jedem wendischen Wort die Zunge verrenke. Und Sie – Sie sind doch ein geborener Wende!«

Juro ließ den Kopf sinken und zupfte mit den Fingern an dem kurzen Grase. Der Wind spielte leicht mit seinen schlichten blonden Haaren, und eine tiefe Röte bedeckte seine Wangen. So sprach er:

»Ach, Herr von Withold, Sie wissen nicht, woran Sie da rühren. Das sind ja die Kämpfe, die ich seit vielen Jahren führe mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit mir selbst, auch mit meinem Bruder Samo. Daß ich für die Landwirtschaft kein Talent und kein Interesse habe, ist ja von meiner Nationalität ganz unabhängig und hat damit gar nichts zu tun. Ich studiere ja auch in der Hauptsache Medizin und höre nur nebenbei einige[23] landwirtschaftliche Vorlesungen. Was mich grämt, ist aber, daß sie mich zu Hause alle als einen Abtrünnigen ansehen, als einen, der sein Wendentum verrät und ein Deutscher wurde.«

Der junge Mann stand auf. Eine große Erregung überkam ihn.

»Ich will's ja nicht leugnen, ich bin ein Deutscher in meinem Herzen. Aber ich wehre mich dagegen, daß ich das Wendentum verraten haben soll. Was sind die Wenden noch? Ein winziges Häuflein, eingesprengt ins große deutsche Volk. Und wie ist ihnen zu helfen? Dadurch, daß sie sich feindselig und eigensinnig absperren? Dann müssen sie verhungern, vor allen Dingen auch geistig verhungern. Wir haben keine große Nationalliteratur, keine nationale Kunst, keine nationale Wissenschaft, keine großen nationalen Schulen, nicht einmal nationale Geschäftsbetriebe. Auf unseren Walddörfern sitzen wir in Armut, und wenn einer hinauskommt und nichts kann als seine wendische Sprache, die niemand versteht, dann wird er ein Helot, und das ganze Volk wird ein Helotenvolk werden. Das will ich nicht, dagegen wehr' ich mich, eben weil ich die Meinigen liebe, und darum müssen wir, die selbst zu schwach sind, uns an ein stärkeres und reicheres Volk anschließen, müssen wir eine Sprache haben, die ins weite Land klingt und auf vielen Märkten und in vielen Hörsälen verstanden wird.«

Er hielt inne und blickte hinunter ins tiefe Elbtal, das den preußischen und den böhmischen Kamm des Riesengebirges trennt. Steil fallen die Felsenwände des böhmischen Krokonosch hinab zum Fluß. Juros Blicke schweiften hinüber zum böhmischen Land. Und er sprach das, was in seinem jungen Grüblerherzen sich in vielen einsamen Stunden gebildet und immer wiederholt hatte, was er wie sein eigenes Evangelium konnte:

»Anschluß an ein glücklicheres Volk, als wir sind, denen das Schicksal durch alle Jahrhunderte die Größe und Selbstherrlichkeit versagt hat! Kapitulation in Ehren! Aussöhnung mit gegebenen Notwendigkeiten, Aussöhnung, die uns nicht schändet, die uns vorwärts führt. Heimatsuchen in weitem Gefild, Heimatsuchen, das meinen stillen, gutmütigen Brüdern[24] und Schwestern nicht schwerfallen wird … Aber nicht dort drüben, nicht bei den Tschechen, die unsere Vettern heißen, die viel glücklicher waren als wir, in viel reicherem Lande wohnen und die doch trotz aller Großmannssucht den Weg zu einer hohen Staffel der Menschheit nicht fanden. Wir wollen Deutsche sein, im Deutschtum vorwärtskommen und ehrlich mithelfen, das, was uns am Deutschtum nicht gefallen kann, zu ändern und zu bessern.«

Der alte Withold reichte Juro gerührt die Hand, und der Mund des jungen, leidenschaftlich erregten Wenden zuckte.

Im Silberlicht des Mondes spielte die junge Elbe auf der Bergwiese. Und sie plauderte harmlos wie alle Bächlein, die mit Gräsern spielen und mit lachendem Glick-Glack und Hopp-Schlock über wichtigtuende Hölzchen wegsetzen, die sich ihnen neckend in den Weg legen. Das spielende Königskind, das zu Großem berufen ist, zur Beherrscherin weiter Lande und mächtiger Städte, tändelt hier in seiner Jugendheimat, lacht, tanzt und plaudert wie ein armes Wiesenwässerchen, das im nächsten Dorfteich mündet.

Aber eine ungestörte Jugend haben Königskinder nicht. Alte Leute, die von ihrer großen Mission wissen, nehmen sie von Zeit zu Zeit vom Spielplatz weg, bekleiden sie mit Größe und Würde, mit Brokatgewändern und goldenen Kronen, trichtern ihnen ein trutzig und altklug Sprüchlein ein und stellen sie so dem Volk zur Schau.

»Seht da, das Königskind! Seht die Würde und Größe, die in ihm ruht!«

Also geschieht es auch mit der jungen Elbe. Ihre Wässerchen werden in einem großen Wasserbehälter aufgefangen, der dicht an einem felsigen Abgrund liegt, und wenn der ganze Behälter voll ist und wenn genug Volk da ist, das geneigt ist, seinen Tribut zu entrichten, dann zieht der Wärter, der Gouverneur des jungen Königskindes, eine Schleuse, und das Kind, das eben noch silbern lachte, spricht plötzlich mit donnernden[25] Herrscherworten, entrollt seinen tausendfaltigen Demantmantel, steigt mit Riesenschritten hinab ins Tal.

Freilich, es ist nur ein höfisches Theater, es ist nur, um dem Volk ein Schaustück zu stellen. Kaum ist das Königskind im Tal angelangt, so zieht es den wallenden Demantmantel wieder aus, hört auf, seinen eingelernten Donnerspruch zu sagen, und spielt tändelnd wieder wie andere Kinder. – –

Einsam lag die Gebirgsbaude an der Felsschlucht, wo der alte Wärter am Wasserbassin lehnte und wartete, ob er um ein Stücklein Trinkgeld den »Elbfall« noch einmal »ziehen« können würde. In der Baude saßen Gäste, lachten beim böhmischen Wein. Ein Fiedler spielte, sein Weib schlug die Gitarre. Sie sangen »Gott erhalte Franz den Kaiser« und »Heil dir im Siegerkranz«.

Die drei Künstlermenschen, das Geschwisterpaar Withold und der junge Wende Juro, wanderten draußen durch den lichten Abend, sahen den Himmelskuß des Sternenlichtes auf den Stirnen der Berge, sahen das tiefe dunkle Elbtal hinab einen weißen Nebelschwaden fahren, der war wie ein silberner Kahn auf dunklem Strom. Als die drei zu einem schmalen, steinigen Fußsteig kamen, der in die Elbschlucht führt, sagte Heinrich zu Juro und Elisabeth:

»Steigt ein Stücklein da hinab. Ich gehe hinüber zum Wärter, er muß den Fall noch einmal ablassen. Das wird schön aussehen jetzt im Mondenschein.«

Da standen Juro und Elisabeth erst zögernd still, dann gingen sie beklommen den dunklen, schmalen Felsenweg hinab. Sie waren jung. Sie waren Träumer. Sie liebten sich, und ihre Seelen waren unverdorben. Da war die herzschlagende Scheu in ihnen, die bange Furcht und doch auch die schmerzliche Sehnsucht: jetzt in dieser lichten Abendstunde möge die Zeit gekommen sein, wo das goldene Tor zum Allerheiligsten ihrer Seele aufspringen und sich das Wunder offenbaren würde, das wohlgehütet da wohnte – ihre Liebe.

Langsam stiegen sie den holprigen Pfad hinab, und wenn der Mann dem Mädchen die Hand reichte, dann glühten die[26] Hände ineinander wie im Fieberfeuer, oder sie trafen sich kalt wie in Schreck und Angst.

Als sie endlich stehenblieben, war ein Baumstamm zwischen ihnen, aber sie fühlten ihre Nähe, und es war, als ob tausend weiche Wunderfäden sich um sie und den Stamm rankten und sie in weltferne Wonnen einspännen. Ein Nachtvogel huschte vor ihnen auf; sonst war alles in tiefer, feierlicher Ruhe.

Da kam ein Plätschern, ein Rauschen, dann ein Brausen, und donnernd fiel eine Silberflut vor ihren Augen durch die Nacht, und eine Siegeshymne dröhnte an ihr Ohr. Eine Fülle von Schönheit, Größe, Kraft ward vor ihnen aufgetan, ein Siegesjubel, ein jauchzender Glaube an Glück und Freude durchschütterte sie …

Der Strom überdröhnte den Schlag ihrer Herzen, und sie lagen sich in den Armen zum ersten langen heißen Kuß.

Sie sprachen kein Wort. Den ganzen großen jubelnden Inhalt ihrer Herzen sang der silberne Fluß in gewaltiger Melodie.

Erst als der Strom versiegte, als ein dünnes Rinnlein einen leisen Epilog zu dem großen Schauspiel sprach, da erwachten sie zur Menschensprache und gaben sich in stammelnden Fragen und wirren Antworten, mit leisem Seufzen und glückseligem Lachen Kunde von ihrer Liebe.

»Ich gehöre dir für immer und ewig!«

Diese Worte sprach Juro fest und mit feierlichem Ernst. Es war ein Gelöbnis, das aus der Gegenwart herauswuchs und an keine Kämpfe der Zukunft dachte.

Der Wendensohn und das deutsche Mädchen hatten sich verlobt. – – –

Heinrich kam, merkte sogleich, was geschehen sei, drückte dem Freund und seiner Schwester die Hand und übernahm es, oben auf dem Wiesenplan die Verwirrung der beiden jungen Leute durch seine Munterkeit zu verbergen.

Die Eltern und alle anderen Gäste waren aus der Baude gekommen, und nun wurde im Freien eine große Polonaise[27] geschritten, zu der der Böhme und sein gitarreschlagendes Weib gar lieblich musizierten.

Ein später Wanderer kam vom Hohen Rad herüber. Er war schon weit gegangen, hatte in vielen Bauden Einkehr gehalten und überall dieselbe Frage getan. Nun wies ihn die Spur, der er folgte, nach der Elbfallbaude, die da endlich vor ihm lag. Er hörte Musik, sah tanzende Gestalten, hörte ein deutsches Lied singen und blieb stehen. Den Hut hielt er in der Hand, der Mond bestrahlte seinen Kopf.

Schlichtes, schwarzes Haar, in die Stirn gekämmt, etwa wie es die Russen tragen, breite Wangen, zwei kleine dunkle, bewegliche Augen. Die Figur klein, aber kräftig, ein wenig krummrückig, so daß der Hals kurz, gedrückt erschien. Er war jung, ohne recht jung auszusehen, über dem scharf und energisch geschnittenen Mund war kein Barthaar zu sehen.

Wieder tönte das Lied herüber. Da kniffen sich die kleinen Augen zusammen, und der Fremde sprach in fremder Sprache:

»Tolle Deutsche auf slawischem Boden!«

Im Weitergehen summte auch er ein Lied:

»Kde domov muj?«

Es war das tschechische Heimatlied: »Wo steht mein Vaterhaus?«

So kam er an die Baude heran. Mit finsterem Blick schaute er dem fröhlichen Tanze zu, blickte er besonders auf Juro, der mit Elisabeth tanzte und die Ankunft des Fremden gar nicht bemerkte.

Da faßte ihn dieser am Arm, hielt das Paar an.

»Hör auf zu tanzen!«

Er sagte es in der fremden Sprache.

Juro wandte sich ihm bestürzt zu.

»Was – was ist? – Samo – du? – Du – Samo? – Ja – was – was willst du denn?«

»Daß du aufhörst zu tanzen!«

»Was fällt dir ein? – Wo kommst du her? – Kennst du[28] denn Fräulein von Withold nicht, die Tochter von Herrn von Withold aus unserem Nachbardorf?«

Der Fremde machte Elisabeth eine leichte, mürrische Verneigung.

»Ich habe mit meinem Bruder zu reden«, sagte er kurz.

»Samo, ich verbitte mir diesen Ton! Ich verbitte mir, daß du mich hier mitten im harmlosen Tanz überfällst.«

»So tanze weiter! Indes liegt unsere Mutter daheim im Sterben!«

»Du bist – du bist wohl wahnsinnig?«

Der andere reichte ihm ein Depeschenblatt hin.

»Mutter tödlich verunglückt –«

»Samo – was – was – das ist ja nicht möglich – o Gott, Samo, das ist doch nicht wahr? Sag doch, was das ist – sag doch, was du weißt –«

»Ich weiß, daß ich das Blatt in Breslau bekam, daß ich hierhergefahren bin und daß ich dich den ganzen Tag gesucht habe.«

Juro brach in ein mühsam unterdrücktes Schluchzen aus und wollte sich dem Bruder an die Brust werfen. Der wehrte ihn ab.

»Hol deine Sachen und komm!«

Eine Weile stand Juro fassungslos da, indes seine Hände das böse Blatt zerknitterten, dann wandte er sich zu Elisabeth.

Die stand mit todblassem Gesicht neben ihm. Die anderen drängten heran, die Musikanten brachen das Spiel ab, eine kurze Auskunft wurde gegeben, eine Flut bedauernder Worte wogte durcheinander.

Da ging Juro nach der Baude, holte sein geringes Reisegepäck. Als er vor Elisabeth zum Abschiednehmen stand, sagte er leise zu ihr:

»Nun bleib mir treu! Jetzt brauche ich dich mehr als früher!«

Sie wollte etwas sagen, aber ihre Lippen zuckten nur. Doch sie drückte ihm die Hand.

Bald darauf wanderten die beiden Brüder der preußischen Grenze zu.

Drüben im Wendenland kämpft die verunglückte Frau mit dem Tode.

»Es geht zu Ende! – Nehmt mich aus dem Bett! Holt frisches Stroh. – – – Weine nicht so sehr, Hanka! – Wenn ich tot bin, weine nicht auf meinen Sarg – – sonst müßte ich kommen und dich zu mir holen – –«

Eine lange, bange Pause. Dann fährt die Kranke fort: »Kommt Juro? – Habt ihr ihm geschrieben? – – Ich muß noch mit ihm reden – – und ich will ihn sehen –«

Der alte Scholta tritt ans Bett seiner Frau.

»Juro kommt und auch Samo kommt.«

Die Kranke lächelt und reicht ihrem Gatten die Hand.

»Hanzo! Ich danke dir, daß du mich zu deiner Frau genommen hast! Das war eine Gnade von Gott!«

Über das scharfgeschnittene, bartlose Gesicht des alten Wenden geht ein tiefer Schmerz; aber er sagt nichts als: »Gott helfe dir!«

Die Frau richtet den Blick nach der Wand, wo der Glasschrank steht. Er ist aus gelbgestrichenem Kirschbaumholz und hat eine Tür mit drei Glasscheiben, durch die man ein Gewirr bunter Dinge steht. Da sind Porzellan- und Glasgefäße vom Ahn und Urahn her. An alle knüpfen sich Familienerinnerungen, auf manchem steht ein alter Name, eine alte Jahreszahl, ein alter Segensspruch, der noch immer wirkt, wenn man ihn liest. Da sind noch die Tabaksdose und die Korallenkette, die der Alte Fritz den Urgroßeltern geschenkt hat, als er einmal in der Scholtisei gerastet hat; da ist Großvaters eiserner Ehering vom Jahre 1813. Wie die Kaffeetassen glitzern mit ihren goldenen oder hellroten Aufschriften! Dazwischen liegt ein altes Stück Holz. Es stammt von der uralten Hejka, der Hammerkeule, die der erste Scholta der Familie als Zeichen seiner Macht führte, mit der er sich verteidigte, als er in bösen Zeitläuften des langen Krieges von Kroaten überfallen wurde. Die Kroaten erschlugen ihn, zerschlugen seine Hejka. Aber das Holz der Hejka liegt immer noch als Heiligtum im Glasschrank unter den schönen feierlichen Kaffeetassen, das Andenken des Urahnen ist[30] immer noch im Segen, und die Kroaten werden wohl gestorben und verdorben und verloren sein, wie alle bösen Menschen verlorengehen.

Die schlimmen Schmerzen kommen wieder, die Kranke verliert das Bewußtsein.

Hanka, das junge Wendenmädchen, schreit laut auf, Hanzo tritt ruhig ans Bett und schiebt das jammernde Mädchen beiseite. Der alte Knecht Kito schleicht durch die Tür herein. Er hat ein Büschel Kirchhofgras in der Hand.

Die Kranke erwacht wieder zum Leben. Und nachdem ihre Augen lange in Fieber und Schmerz an der Stubendecke herumgeirrt sind, richtet sie wieder den Blick nach dem Glasschrank und reicht ihrem Manne die Hand.

»Hanzo, es war eine Gnade –!«

Dort im Glasschrank ist noch der kleine Rautenkranz, den Hanzo bei der Hochzeit auf dem Kopfe trug. Weil er »cysty« war – ehrbar. Und der Kranz ist ihm nicht abgefallen den ganzen Tag, nicht einmal beim Tanze. Nun ist der Kranz freilich braun und dürr, aber die grünen und weißen Seidenfäden, die von ihm herunterhängen, sind noch immer weiß und grün. Da steht noch ihre eigene farbengeschmückte Brauthaube, da ist noch ihr eigener Kranz, da ist noch der Taler, den ihr die Mutter in den Brautstrumpf steckte, damit sie immer im Leben Geld habe. Da sind noch zwei Kerzenstümpfe, die gebrannt haben von dem Augenblick der Geburt ihrer beiden Söhne Juro und Samo an bis zu deren Taufe. Nun kann der Teufel keine Macht über sie haben ihr Leben lang.

Grüne, schöne Zeit! Die scheidende Seele geht am letzten Herbsttag immer zu ihrem Frühling zurück.

»Sie stirbt! Sie stirbt!« schreit Hanka, das Mädchen, wieder leidenschaftlich auf und neigt sich über die bleiche Kranke. Die fährt mit irren Fingern nach dem Verband an ihrem Kopf, und ein rotes Rinnsel fließt über Auge und Wange.

»Sie stirbt! Sie stirbt!«

»Geh weg, Mädel!«

Der alte Knecht Kito steht am Bett. Er hat Gras geholt vom[31] Kirchhof und es trocknen lassen. Nun zündet er die dürren Gräser und Blumen an, läßt den Rauch hingehen über die Kranke und spricht:

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes!«

»To pomogaj si bóg wósc, bóg syn a bóg swety duch«, wiederholt der alte Scholta. – –

Da fährt ein Wagen in den Hof. Ein Herr springt heraus, stellt draußen einige Fragen und tritt in die Stube.

»Tag! Also, was ist los?« So fragt er barsch.

Die beiden alten Wenden und das junge Mädchen starren den Fremdling an. Der geht auf das Krankenbett los …

»Also, wollen mal sehen!«

Und streckt die Hand nach der Kranken aus.

»Herr, wer sind Sie? Was wollen Sie hier?« fragt der alte Scholta.

»Ja, Mann, ich bin doch der Arzt – Dr. Brehler. Sie haben mich doch rufen lassen.«

»Ich habe Sie nicht rufen lassen.«

»Na, hört sich alles auf! Kommt so'n Kerl, Wilhelm Tielscher oder so ähnlich – also Ihr Knecht – kommt der mitten in der Nacht, klingelt mich raus und sagt, ich müsse sofort zu seiner verunglückten Frau kommen. Na, ich hab' den Morgen abgewartet und bin nun hier. Die Fahrt durch Ihre Sandgruben und Schlammgräben ist doch kein Vergnügen. Ist das nu Ihre Frau?«

»Ja! Und verunglückt, schwer verunglückt ist sie auch – ja! Aber Sie rufen lassen habe ich nicht – nein!«

»Das ist stark! Mich hierher in dieses weltverlorene Nest – Ja, Mann, sehen Sie nicht, daß die Frau stirbt?«

»Ja, das sehe ich!« sagt der Scholta ganz leise.

»Und Sie lassen die Frau so liegen? Was ist denn das für ein schauderhafter Qualm hier?«

Der alte Kito tritt vor.

»Ich habe die Frau angeräuchert und das Blut besprochen«, sagt er mit großem Ernst.

»Beräuchert? Besprochen? Ja, Menschenkinder, gibt's denn im neunzehnten Jahrhundert wirklich noch solch schafsdämliche Gesellschaft? Seid ihr denn verrückt?«

»Herr Doktor! – Herr Doktor! – Herr Doktor!«

Mehr bringt der weißhaarige Alte nicht heraus. Aber mit seinem angebrannten Grasbüschel fährt er dem Arzt vor dem Gesicht herum.

»Herr Doktor – ich habe – im Namen Gottes –«

»Im Namen Gottes wird der hellste Blödsinn vollführt seit ewigen Zeiten!« schrie der Doktor. »Macht das Fenster auf! – Und Sie – Sie sind doch der Mann von der Frau? Soll ich sie nun untersuchen oder nicht?«

Der Scholta senkte den Kopf und schwieg.

»Also – da – da macht doch, was ihr wollt!«

Zornschnaubend wandte sich der Arzt nach der Tür. Da eilte ihm Hanzo nach.

»Herr Doktor – können Sie – können Sie meiner Frau wirklich das Leben retten?«

»Natürlich kann ich. Dafür bin ich Doktor! Aber ihr mit eurem blödsinnigen Quatsch macht ja alles zuschanden. Adieu!«

»Herr Doktor! Herr Doktor! Ich bitte so sehr! Ich gebe alles, was Sie wollen, wenn Sie es wirklich können!«

»So! Auf einmal! Erst wird man behandelt wie'n Schuhputzer, und dann –«

Er kehrte um, tat einige barsche Fragen und enthüllte dann die bewußtlose Frau, um sie zu untersuchen.

Der alte Hanzo wandte sich ab. Er schluchzte, und seine Brust krampfte sich zusammen. Der Sohn der Heide litt darunter, daß ein fremder Mann seine Frau sah. Der alte Kito schlich mit seinem Grasbüschel hinaus.

Eine lange schmerzliche Pause. Die Sonne sah zum Fenster[33] herein und vergoldete den Rautenkranz, den der Scholta bei seiner Trauung getragen, und in dem alten Glasschrank war Licht und Glanz, und in der keuschen Seele des Bauern war Nacht und Qual.

»Hm! Da ist nichts mehr zu machen! Da ist es vorbei!«

»Herr! – Und da – da – da – haben Sie erst –«

»Was habe ich?«

»Sie – Sie – Mariana –«

Der alte Scholta sinkt am Bett nieder und deckt alles, was er mit seinen zitternden Händen erlangt, hastig über seine Frau.

»Ja, Mann, was wollen Sie eigentlich?«

Der Scholta springt auf.

»Können Sie – können Sie ihr nicht helfen?«

»Nein! – Es ist vorbei –!«

»Und Sie haben –«

»Was habe ich?«

»Sie erst – erst – erst –«

»Also, Mann, brüllen Sie mich nicht an! Ich hab' die Sache endlich satt. Adieu!«

Mit kraftlos herabhängenden Armen, an denen sich die Fäuste ballten, sah der alte Wende dem Arzte nach. – –

Oh, es war schade!

Es war schade, daß kein besserer Arzt, kein besserer Deutscher, kein besserer Mensch in diese wendische Krankenstube trat. Und es war schade, daß der deutsche Knecht Wilhelm Tielscher sechs Wochen lang ins Gefängnis gesteckt wurde, weil er den Arzt, den er auf der Heimfahrt begleitete, unterwegs aus dem Wagen gezogen, durchgeprügelt und zu Fuß hatte heimgehen lassen.

Als der Abend kam, sagte die kranke Frau: »Nehmt mich aus dem Bett. Holt das Sterbestroh und legt mich darauf!«

Alle wehrten ab.

»Ich muß sterben,« sagte die Frau, »und es möchte niemand[34] mehr in den Betten schlafen, in denen ich gestorben bin. Legt mich auf das Stroh!«

Sie verlangte den alten wendischen Brauch, der das Bettzeug nicht unbrauchbar werden lassen will, weshalb der Kranke vor seinem Verscheiden neben das Bett auf Stroh gelegt wird.

»Es ist schade um die Betten!« sagte die sparsame Frau. »Ihr müßtet sie verbrennen!«

Hanzo neigte sich über sie und sagte:

»Weißt du nicht, wer du bist?«

Da flog ein stolzes Lächeln über das Antlitz der Kranken, und sie sagte wieder:

»Hanzo, es war eine Gnade!«

Dann sprach sie stolz zum alten Kito und zu Hanka:

»Ich sterbe im Bett, weil mein Mann der Kral[3] ist.«

Sie nahm ihn an der Hand und flüsterte:

»Ich werde noch so lange leben, bis Juro kommt. Ich muß noch mit ihm reden wegen Hanka und vom Kral.«

Er nickte und saß am Bette und hielt ihre Hand.

Und so warteten die beiden auf ihre Söhne und auf den Tod.

Aber zwischen alles schwere Leid und alle Erwartung mischte sich immer der Königsgedanke. Der Königsgedanke war im ganzen Haus – bei der Frau als die stolzeste Erinnerung ihres entfliehenden Lebens, bei dem Manne und bei allen Wenden in Haus und Hof.

Es war die Gewißheit, hier geschehe etwas anderes, Größeres, als wenn sonst eine wendische Frau starb.

Die Frau des Kral starb, die heimliche Königin der Wenden schied aus dem Leben.

Dieser Gedanke ging durchs Dorf: der alte Briefträger trug ihn über die Heide; ein Händler fing die Kunde auf und trug sie weiter; am Ackerpflug, am Webstuhl wurde er besprochen, und bald sagten sich die Schiffer und Fischer drunten im Niederland an der Spree wie auch die Schafhirten im Oberlande heimlich und scheu: »Die Frau des Kral stirbt!«

Als dieser Abend weiter vorschritt und der Nachtwind ans Fenster klopfte, schrie die Frau auf:

»Oh – der Nachtjäger!«

Die Mägde stürzten mit neuem Tee herbei, mit Wohlverleih und Schwarzwurzel, die da gut sind für die Wunden, und sie brachten Bitterklee gegen das Fieber.

Im Wundfieber sprach die Frau vom König der Wenden. Wirr waren ihre Worte: vom verblühten Flieder sprach sie, von der ledernen Brücke, von toten Kindern und vom Spinnen und Weben – abgerissene, harte Worte vom Untergang, und dann lachte sie dazwischen, rief nach Juro und Samo, gab Befehle für die Milchwirtschaft und kam wieder auf den Kral und sprach von einer silbernen Schaufel, von einer weißen Wolke und einem weißen Fisch …

Es ist aber dieses die

Sage vom Wendenkönig.

Es war vor tausend und vielen Jahren. Der Winter war mit seinem Eis bis auf den Grund der Spree gedrungen und sprach mit knirschenden Worten zu den Waldbäumen, die, in silberne Panzer gezwängt, seine Fronsleute waren.

Da ritt vom verrufenen Kreuzweg her der Nachtjäger Sturm gegen die gepanzerten Bäume. Er hatte das Gesicht im Nacken und pfiff mit gellem Ton seinen sieben Wolfshunden. Die hatten Schweinsköpfe und kamen mit fliegenden Flanken und triefenden, behaarten Zungen dahergejagt. Das pechschwarze Roß des Nachtjägers sprang zur Höhe, daß Funken von den Hufen auf das Eis des Weges sprühten, und gelbes Feuer brach aus den Nüstern des Rosses.

So ritt der Nachtjäger Sturm. Ein Beben ging durch den Wald, und alle Panzer klirrten, und alle Bäume duckten sich angstvoll und gramvoll nieder.

»Hallojoho! Hallojoho! Hallojoho!«

Eine Peitsche knallte, die Rüden bellten heiser und hohl. Der Nachtjäger lachte. Wo er vorüberritt, verhüllten sich alle Sterne. Wo er vorüberritt, kam das Sterben über das Vieh, erblindeten alte Leute, ging Jungfrauenehre verloren, ringelten sich graue Stricke gleich lockenden Schlangen in die Hände verzweifelnder Menschen.

»Hallojoho! Hallojoho!«

Die Luft dröhnt und brüllt, Raben flattern zuckend am Boden, die ersten Bäume brechen zusammen.

Hallojoho! Der Nachtjäger ist da! – –

Da tritt ein Mann aus dem Wald. Er trägt einen Pilgermantel und einen Stecken als Stab.

»Hallojoho! Ich reite dich zu Blut und Knochenbrei, und meine Hunde fressen dir Auge und Herz!«

Der Fremdling aber hebt seinen Stab und steht plötzlich in großer Stille, steht in silbernem Mondenlicht und lächelt. Da bäumt das Roß des Nachtjägers hoch auf, da dreht sich der Kopf des wilden Reiters in wüstem Wirbel, da heulen die Hunde wie unter grausamer Peitsche, da wendet sich der böse Troß zu jäher Flucht.

Die Wolken zerreißen, Mondenschein und Sonnenlicht fällt auf die Wiese, der Wald richtet sich auf, und der Wanderer geht auf ein kleines Haus zu, in dem ein Licht brennt.

Am knorrigen Ast des Apfelbaumes vor dem Hause hing ein alter Mann. Die Glieder zuckten noch im Todeskampf. Der Fremdling knüpfte den Gehenkten los, stellte ihn auf die Füße, stützte ihn mit jugendstarkem Arm und fragte nach einer Weile:

»Warum wolltest du sterben?«

Der Greis keuchte etwas von Not und Elend, von Krankheit unter dem Vieh, vom harten Winter und harten Hunger.

»Der Nachtjäger hat dich betört! Komm ins Haus!«

In der Hütte saß die Frau des alten Mannes. Sie war blind.

»Warum bist du blind?« fragte der Fremdling.

»Weil ich so viel geweint habe!«

»Und warum hast du geweint?«

Sie machte eine müde Gebärde.

Da zog der Fremdling eine goldene Schale aus der Tasche, darin war eine kristallklare Flüssigkeit, und er strich mit der Flüssigkeit über die Augen des alten Weibleins, und sie jauchzte und lachte mit ihren wieder geöffneten Augen.

Der alte Mann aber kniete am Tische nieder und sagte: »Du bist der König der Wenden!«

Und das alte Weiblein kniete am Tische nieder und sagte: »Du bist unser Kral.«

»Ja, ich bin der Kral der Wenden«, sagte der Fremde mit Feierlichkeit.

Dann zog er eine Spindel aus der Tasche und ein Säckchen mit Leinsamen und belehrte die alten Leute, wie sie Flachs bauen und spinnen sollten. Und wenn erst alle Leute Flachs bauten und spännen, dann würde die Not fort sein aus dem Wendenlande.

Diese Leute hatten aber eine schöne Tochter. Sie war groß gewachsen und üppig gebildet, hatte helle Haare und ein rotes Gesicht; ihre Arme waren stark und ihre Füße flink.

Sie trat nun in die Stube und sah den Fremdling, und er sah sie. Und sie sahen beide ihre junge Gesundheit und ihre schöne Kraft und liebten sich alsobald.

»Ich höre, daß die Krankheit unter dein Vieh gekommen ist«, begann der Fremde.

»Ja, es ist so«, antwortete das Mädchen.

»So komm mit mir in den Stall!«

Sie gingen in die Winternacht hinaus nach dem Stalle, in dem die Kühe krank die Köpfe hängen ließen.

Der Fremde ließ die Tiere an einem Salz lecken, hob dann die Hand und sagte:

Da wurden die Tiere gesund.

Am nächsten Tage, als es Mittag war und die Sonne klar über das weiße Feld strahlte, nahm der Fremde das Mädchen an der Hand, führte es in den kleinen Garten vor der Hütte und sagte:

»Ich schenke dir diesen Stab, den ich hier in die Erde stoße. Er wird zu einem Baume werden, an dem tausend Blumen blühen werden. Und der böse Jäger wird nimmermehr Macht haben über euch.«

Das Mädchen dankte ihm, und als sie der Fremde so sah in ihrer Schönheit und Stärke, sagte er:

»Du bist schön und gefällst mir wohl, und ich möchte dich zum Weibe nehmen, wenn du mir in Wahrheit sagen kannst, daß du eine reine Jungfer bist.«

Da erglühte das Mädchen, und dann wurde es blaß, und es sah auf den herrlichen Jüngling und zögerte noch drei Herzschläge lang und sagte dann:

»Wohl, ich bin eine reine Jungfrau!«

Er fragte weiter:

»Sage mir noch, wer der Mann war, den ich gestern abend von deinem Hause schleichen sah, ehe ich bei euch eintrat.«

Sie antwortete:

»War es keiner vom wilden Heer, so war es wohl ein Dieb.«

Darauf nahm er sie in seine Arme, küßte sie und sagte: »Am Tage des nächsten Vollmondes soll unsere Hochzeit sein.« –

Nach drei Tagen war aber im Kretscham des Dorfes Spiel und Tanz. Da war auch der Fremde dabei, und er tanzte mit seiner Braut bald zierlich, bald keck und feurig, bis die Sterne hoch standen.

Dann aber fielen die Burschen des Dorfes, die von einem eifersüchtigen jungen Manne aufgehetzt waren, über den Fremden her, um ihn zu töten.

Er aber warf sie – hundert an der Zahl – mit Riesenkräften der Reihe nach auf die Straße, und den einen, der das Messer nach ihm zückte, schlug er mit einem Fausthieb nieder.

Da riefen die draußen auf der Straße: »Weh', er hat ihren Buhlen erschlagen!«

Der Fremde sagte zu den Spielleuten, der Tanz sei aus, und ging in den Wald.

Am anderen Tage, als wieder die Mittagssonne klar übers Feld schien, kam er zurück in die Hütte seiner Braut, nahm das Mädchen bei der Hand und führte sie nach dem Garten, wo der Wanderstecken in der Erde steckte.

Und er fragte sie mit strenger Stimme:

»Hatten jene recht, die sagten, ich habe deinen Buhlen erschlagen?«

Weil aber das Mädchen nicht »nein« sagen konnte, riß er den Stecken aus der Erde und schlug sie nieder.

Noch ehe sie starb, fragte er:

»Warum hast du mich belogen?«

Da sagte sie, daß sie ihn ja früher nicht gekannt hätte, daß sie ihn aber mit Treue geliebt hätte, als sie ihn sah. Und sie starb.

Der Fremdling stand drei Stunden neben ihr in tiefem Nachdenken. Dann holte er eine Schaufel, begrub das Mädchen und steckte den Stecken auf ihr Grab. Am selben Abend noch zog er fort in die Welt.

Als der Frühling kam, wuchs aus dem Stecken ein Fliederbaum. Und der Flieder war fortan im Wendenland. Die Blüten waren hold und lieb in jedem Jahr, und ihr Duft war süß und zart; aber wer sie pflückte, dem welkten sie an der Brust, noch ehe die Frühlingssonne unterging.

Nach vielen Jahren kam der König wieder ins Wendenland. Als er die Heimat betrat, wurde sein Antlitz rot und jung; er war wieder ein Jüngling.

Auf dem Sandwege im Föhrenwald begegnete ihm ein wendisches Mädchen. Sie war zierlich und schlank und trug ein Bündel unter dem Arm.

»Wie heißest du? Woher bist du? Wohin gehst du? Und was trägst du unter dem Arm?«

»Das sind viele Fragen. Ich heiße Trudetzka, ich bin aus Burg und reise nach der reichen Stadt, um mein Garn zu verkaufen.«

»Zeige mir dein Garn.«

Er prüfte es und fand es fein und regelmäßig gesponnen.

»Wer hat euch diese Kunst gelehrt?«

Sie erzählte ihm vom Kral.

Er hörte versonnen zu und fragte am Schlusse nur: »Blüht der Flieder?«

»Ja, der Flieder blüht im ganzen Lande.«

Darauf besann sich der König eine Weile lang und sagte dann:

»Verkaufe dein Garn nicht an die Deutschen. Behalte es und gehe heim. Ich werde mit dir gehen und dir das Geld geben, das du verdienen wolltest.«

Das Mädchen ging mit ihm, und sie kamen nach langer Wanderung nach Burg, das an der Spree liegt. Dort kaufte sich der Wendenkönig ein Haus. Und er baute alsbald mit kundiger Hand einen Webstuhl und wurde ein Leinweber.

Da kamen die Wenden aus allen Häusern und Wäldern. Sie kamen auf Kähnen und auf Rossen, besahen sich den Webstuhl und kehrten heim. Viele aber erkannten den starken, klugen Mann, und sie flüsterten unter sich: »Er ist unser Kral.«

Es geschah aber, daß Boten des Markgrafen Johannes, der an der Grenze herrschte, in das Haus des Kral traten und ihn fragten, ob er nicht Dienste nehmen wolle bei den deutschen Kriegern. Ein Obrist solle er sein mit goldenem Stern und funkelndem Degen.

Der Kral wies das Angebot stolz von sich. Er wollte kein Diener sein und sich auch nicht trennen von Trudetzka, um deren Lieblichkeit willen er nach Burg gekommen war.

Sein Ansehen wuchs von Tag zu Tag, und bald sagten die Leute in den Spinnstuben:

»Der Leinweber in Burg ist der König der Wenden. Er ist uns nachgekommen aus dem fernen Asia. Er wird uns reich und groß machen.«

Trudetzka aber, die goldene Münzen am Mieder trug, die ihr der Kral geschenkt hatte, sie führte den Kral an einem rotseidenen Faden wie einen Narren, und einmal lockte sie ihn in eine einsame Waldgegend und verriet ihn an Häscher des Markgrafen Johannes.

Der Kral schlug die Häscher tot. Das Mädchen aber trug er sieben Stunden weit bis an den tiefsten Sumpf. Dort senkte er Trudetzka hinein.

Und er tat einen Fluch gegen Wendenland und ging in die Welt.

Nach drei Menschenaltern saß der Kral in einer Herberge des Morgenlandes. Er war zum Greise geworden. Ihm gegenüber saß ein Mann mit dunklem Haar und stechend schwarzen Augen.

Der Kral hob den Kopf und sagte zu dem Fremden:

»Bist du aus Armenia?«

Da lachte der Dunkle und wies gen Norden:

»Droben im Nordland ist meine Heimat. Ich bin ein Sorb, ein Slaw; denn ich habe ›slovo‹, das Wort, und die Deutschen sind ›njemski‹, das ist stumme Hunde, denn sie können meine Worte nicht sprechen.«

Da erschrak der Kral und sagte:

»Erzähle mir von deiner Heimat!«

Und der Fremde begann:

»Es ist ein Fluß, der heißt Sprewja, und es ist ein Ort daran, der heißt Burg. Weithin bis nach der berühmten Stadt Budissin dehnen sich Felder, Wälder und Wiesen. Dort wohnen die Sorben, die von den njemski Wenden genannt werden. Das Volk war arm, aber nun ist es reich und stark, denn ein Kral ist erstanden, ein Retter und Erlöser, der hat das Volk nützliche Künste gelehrt, die es groß und reich gemacht haben.«

»Ein Kral sagst du?« fragte der Alte. »Ist er noch unter euch? Ist er jung und stark?«

Die Stirn des Fremden umwölkte sich.

»Der Kral ist lange nicht mehr bei uns. Er ist aufgegangen[42] an unserem Himmel wie eine Sonne und ist untergegangen hinter zwei schwarzen Wolken!«

»Hinter zwei schwarzen Wolken?«

»Ja! Siehe, der Mann ist ein Stern, der auf die Erde scheint, und das Weib ist die Wolke, die von ihm vergoldet wird, die ihn weiß umrahmen, die ihn aber auch nächtlich verdecken kann. Es standen zwei schwarze Wolken an unserem Himmel, das waren zwei unwürdige Töchter unseres Volkes. Dahinter verschwand der Kral.«

Der Alte seufzte und fragte:

»Ist nun das Land ohne Fürsten?«

Da schwieg der Fremde lange, als kämpfe er mit tiefem Gram. Dann berichtete er:

»Das Land war so groß und reich, daß es einunddreißig Fürsten hatte. Aber an der Grenze lauerte der stumme Hund. Der njemz! Der Deutsche. Es war ein Markgraf, Gero mit Namen –, der tat freundlich den Wenden. Der lud die einunddreißig Fürsten auf sein Schloß zu üppigem Mahl und flößte ihnen einen Teufelswein ein, der sie trunken und ihre Hände schlaff machte, und er ließ dreißig erschlagen. Ein einziger entkam.«

Aufsprang der Kral in weher Wut.

»Und der eine – der letzte – er hat das Volk gesammelt, er hat an dem njemz Rache genommen, sein Blut vergossen, seine Burg zerstört, sein Land verwüstet – gesiegt –«

»Schweig, ehrwürdiger Greis – schweige, denn ich ertrage deine Worte nicht – die Schamröte verbrennt meine Wangen, wenn du so redest – – der letzte, der einunddreißigste, floh vor hundertfacher Übermacht und sitzt, ein beschämter Pilger, an deinem Tisch.«

»Du bist es?«

»Ja, ich!«

Still und traurig ging die Stunde weiter. Der Dunkle legte den Kopf auf den Tisch, der Alte deckte die Hände über die Augen, und seine Tränen tropften.

»So ist das Volk ohne Führer?« fragte er endlich mit tiefer Traurigkeit.

»Es ist allein. Wer bin ich, ihm zu helfen? Ein einziger könnte ihm helfen – – der Kral. Aber die Sonne ist untergegangen, und die Flur der Wenden liegt in Nacht.«

Da stand der Alte auf und sprach mit Feierlichkeit:

»Ich bin der König der Wenden.«

Und der Fremde sah ihn erschrocken an und sank am Tisch in die Knie und fragte erschüttert:

»Du bist der König der Wenden?«

»Ich bin es! Und wenn mich mein Alter trägt durch die fremden Länder bis zur Heimat, dann will ich für mein Volk kämpfen und dann sterben!«

Sie saßen lange beisammen in der Herberge des Morgenlandes. Und der Fremde sagte:

»Großer Kral! Das Volk wartet auf dich. Ich bin nichts als Morkusky, dein Diener. Aber Morkusky ist ein nützlicher Diener. Er ist jahrelang bei einem großen Meister gewesen und nun selbst geheimer Kräfte Meister.«

Am folgenden Morgen reiste der Kral mit Morkusky gen Norden.

Als er in seine Heimat kam, wurde er mit jedem Tage um ein Jahr jünger. Dieses Heimatwunder dauerte so lange, bis der Kral wieder ein starker, schöner Jüngling war. – –

Auf seiner Reise kam er gen Schorbus. Dort ist ein Berg, auf dem zwei Felsblöcke liegen. Auf dem einen Stein saß Bely Bog, der weiße Gott, der den Menschen, die über den Berg wanderten, die Hände mit guten Gaben und das Herz mit guten Gedanken füllte; auf dem andern Stein saß Zarny Bog, der den Menschen die guten Gaben nahm und in den Schmutz warf, die guten Gedanken in alle Winde stieß.

Und der Kral wußte nicht, zu wem er sich wenden sollte. Denn ob er gleich wieder ein Jüngling war von Gestalt und Aussehen, so war doch sein Herz alt und kalt geblieben, hatte böser Jahre und bösen Verrats nicht vergessen und war hart und ohne Liebe.

Und der Kral stand mitten zwischen den beiden Göttern, nicht um Haaresbreite dem einen näher oder entfernter.

Da kam von der anderen Seite her den Berg herauf ein junger Mann, fast noch ein Knabe. Er war blond und schön, und seine Augen blühten wie blaue Blumen. Er ging nach der Seite des guten Gottes hin und grüßte nach Art der Deutschen.

»Wohin willst du, deutscher Jüngling?« fragte finster der Kral.

»Ich suche den König der Wenden.«

»Was willst du vom Kral?«

»Ich komme für Gero, den Markgrafen. Er lud dreißig wendische Fürsten zu sich auf sein Schloß. Er sprach gütlich mit ihnen. Sie aber tranken und prahlten mit der Deutschen Tod. Da wurden sie getötet.«

»Er hat sie gemeuchelt«, schrie der Kral und trat einen Schritt nach der linken Seite.

»Er hat sie alle dreißig im Kampf selbst erschlagen.«

Da trat der Kral drei Schritt weiter auf den schwarzen Gott zu.

»Was faselt der Knirps? Ein Deutscher hätte dreißig Wenden erschlagen? Drückt ihn der Plon?[4] Was willst du hier, Knabe?«

»Ich bin kein Knabe; ich bin fünfzehn Jahre alt. Aber Gero ist alt geworden. Alle Nächte kämpfen die dreißig Wenden mit ihm. Er ist in sieben frommen Klöstern gewesen, er ist nach Rom gewallfahrtet und findet doch keine Ruhe. Darum suche ich den Kral.«

»Was willst du vom Kral?«

»Ich will, daß er meinem Vater das gibt, wonach er alle Nächte seufzet: die Versöhnung mit den Wenden.«

Als die Menschen so redeten, schwiegen die Götter. Nun aber erhob sich Bely Bog, der gute Gott, und er streckte seine weißen Hände aus, die eine über Wendenland, die andere dem Lande der Deutschen zu, und hob dann die Hände über sein Haupt und[45] wob aus Sonnenschein zwei goldene Ringe der Eintracht. Die hielt er wortlos den beiden hin.

Zwei zögernde Schritte ging der Kral auf den guten Gott zu. Aber auch der deutsche Jüngling nahm nur zögernd den Ring.

Und er sagte dabei:

»Es ist um Geros Ruhe willen!«

»Um Geros Ruhe willen, sagst du? Verabscheust du selbst die Tat nicht?« fragte der Kral.

»Nein, Gero ist krank geworden am Gemüt. Wäre ich wie er gewesen, ich hätte in Mannentreue die Wenden erschlagen und es nie bereut.«

Da schrie der Kral auf, da stürzte er zum schwarzen Gott; da griff Zarny Bog unter seinen Steinsitz und zog eine Schlange hervor, die sich in ein Schwert verwandelte, und gab das Schlangenschwert dem Kral.

Der stieß es dem Jüngling ins Herz.

»Hier steht der Kral der Wenden!« –

Das junge Herzblut rann, die blauen Augen verblühten, und eine Knabenstimme sprach:

»Ich bin Geros einziger Sohn.« –

Der gute Gott schlug seine weißen Hände vors Angesicht, der Zarny Bog aber wuchs wie eine schwarze Wolke zum Himmel, und der Kral lachte ein schmerzliches wildes Gelächter.

Die goldenen Ringe rollten die zwei Bergseiten hinab und sanken ins tiefste Wasser.

Gero, der Stadt und Kloster Gernrode gebaut hatte und mit müdem, krankem Sinn daselbst alter Blutschuld nachhing, erfuhr von dem grausamen Tod seines Sohnes.

Oft zertritt die Göttin des Leids mit schwerem Tritt das Gewürm nagender Zweifel.

So auch hier. Gero erwachte aus langem Angsttraum, der alte Mut, der alte Haß lohte auf in seiner Brust, und sieben Tage, nachdem die Todeskunde nach Gernrode gedrungen war, rauchten im Wendenlande die ersten Trümmerhaufen.

Gero verwüstete das Land, und seine Mannen verfolgten den Kral durch die Heide, durch alle Wälder und verborgensten Winkel, über Seen und Moräste.

Und der Kral hatte weder ein Roß noch einen Kahn. Wie ein Hirsch floh er durch die Wälder, wie ein Fisch schwamm er durch den Fluß. Kam er aber an ein Wendenhaus und bat um Schutz und Einlaß, dann schlossen die Leute die Tür vor ihm und jagten ihn fort, denn sie fürchteten die Rache des Markgrafen und fluchten dem Kral, um dessentwillen alles Unheil über das Land gekommen sei.

Gehetzt von den Deutschen, verraten von seinem Volk, mit zerrissenen Füßen, mit durchnäßten, zerfetzten Kleidern, die Augen fieberglänzend von Anstrengung und Hunger, so brach einmal bei herandämmernder Nacht der Kral zusammen, als dreißig deutsche Reiter hinter ihm her waren. Aber noch ehe der erste vollends herankam, brach in donnerndem Ritt ein schwarzer Reiter aus dem Gebüsch, erfaßte den Kral, hob ihn auf sein Roß und ritt durch die Luft mit ihm davon.

Und der schwarze Reiter drehte das Gesicht in den Nacken und bleckte den Deutschen eine lange behaarte Zunge heraus, und als er das Gesicht dem Kral wieder zuwandte, war es Morkusky, sein Begleiter aus Morgenland.

»Morkusky, du bist der Nachtjäger?« rief der Kral entsetzt.

»Ich bin wer ich will«, zischte der Schwarze. »Willst du keine Gemeinschaft mit mir? Willst du es mit den Wenden oder mit den Deutschen halten?«

»Ich fluche den Wenden wie den Deutschen!« schrie der Kral. Da lachte der Nachtjäger.

An der Spree türmte der Nachtjäger einen Berg, grub einen tiefen See rundum, ließ gelbe giftige Lichter um den Uferrand erbrennen und baute in einer Nacht für den Kral auf dem Berge mitten im See ein festes Schloß.

Zum jenseitigen Ufer führten nur eine lederne Brücke und ein blutroter Kahn. Die Deutschen wollten das Schloß[47] erstürmen, aber die meisten von ihnen gingen in einem Sumpf elend zugrunde.

Der Wendenkönig wurde nun ein Räuber. Er sammelte eine Horde verkommener Leute um sich, raubte, brannte und mordete und feierte mit seinen Spießgesellen, mit Hexen und schlechten Weibern auf seiner Burg teuflische Feste. Weit breitete er seine Macht aus. Die Wenden plünderte und unterdrückte er, den Deutschen aber stahl er Kinder. Die Mädchen schlachtete er und fraß sie auf, die Knaben steckte er in sein Räuberheer und machte sie zu Unholden. Zuletzt wurde er so schlimm wie Morkusky, sein Meister.

Und als dieser ganz zufrieden mit ihm war, verließ er ihn, um nach anderen Ländern zu reiten und dort Zwietracht zwischen die Völker zu säen – zwischen Wenden und Deutschen war Morkuskys Werk getan.

Der Kral wurde oft verfolgt von Wenden wie von Deutschen. Aber er schlug seinem Rosse die Hufeisen verkehrt auf, so daß er seine Verfolger täuschte. In höchster Not flüchtete er in sein Schloß, indem er über die lederne Brücke ritt, die sich hinter ihm aufrollte.

Da geschah es, daß der König einmal ein wunderholdes Mädchen raubte. Das hieß Rinetta und war zehn Jahre alt. Und es saß unter einem Fliederbaum, als er es stahl. Während nun der Kral heimritt mit seiner jungen Beute, war eine blühende Nacht. Alle Wege grün und bunt, die Sterne so träumerisch am Himmel, der sanfte Wind wie ein heiliger, heilender Strom.

Das Kindlein weinte in des Räubers Arm, aber allgemach schlief es ein, ruhte an der Brust seines Mörders und sagte im Traum zu ihm: »Du guter Vater!«

Da sah der König erschrocken auf das Kind. Er sah es mit finsterem Auge an. Aber er sah es zweimal und dreimal, und durch die Mainacht kamen in Sternenglanz und Mondschein[48] alte Freunde, Jugendfreunde seiner Seele: reine, wundersame Gedanken. Nur weil er so versonnen war, nur weil er wie in müdem Traum durch den Wald ritt, wies er sie nicht ab.

Und er sah das Kindlein noch einmal an, wie es im Glanz des Himmelslichtes in seinem Arm lag, und wandte in Sinnen versunken langsam sein Roß und trug das Kind in das Haus seiner Eltern zurück.

Die schrien, als sie den Kral erkannten. Das erwachte Kind aber, als es sich wieder bei seinen Eltern sah, lächelte und sagte:

»Oh, er hat mir nichts getan; er hat mich nur ein wenig auf seinem Pferde reiten lassen.«

Da ging der Kral rasch von dannen.

Und die gute Tat ging dem Kral nach in sein böses Leben. Wohl blieb er ein wilder Räuber, aber er stahl keine Kinder mehr. Und wenn das bittere Heimweh kam, das alle bösen Herzen von Zeit zu Zeit überkommt, wenn es nicht wich bei Raubzug und Zechgelag, dann lenkte der Kral sein Roß zu dem Hause der Rinetta, die lieblicher aufblühte von Jahr zu Jahr.

Zuletzt faßte den Kral eine so verzehrende Liebe zu dem Mädchen, daß er einsam wurde und wochenlang aus seiner Burg nicht herauskam.

Seine Spießgesellen murrten. Viele jagte der Kral davon, andere zogen auf eigene Faust in die Fremde. Am Ende war der Kral allein, und am nächsten Tage kam Rinetta zu ihm als seine Frau. Von da an tat er keinen Raubzug mehr.

Und es geschah ein großes Wunder im Wendenland, als Rinetta dem Kral einen Sohn schenkte. Da ward der Kral dem Lande ein gütiger Vater. Er verteilte von den ungeheuren Geldschätzen, die er gesammelt hatte, er baute Weiler und Dörfer, er wurde ein Feind und Vernichter aller Räuber, die noch im Lande waren.

Einmal, als der Kral auf einer Wiese ein Fest feierte, fiel[49] vor ihm eine silberne Kugel vom Himmel. Alles Volk sah das Wunder. Und es kam ein Mann aus dem Walde, der hob die Kugel auf und fing an, sie zu kneten und zu drücken, als sei sie aus Wachs, und er formte aus dem Silber eine Krone.

Die Krone übergab er kniend dem Kral. Der setzte sie aufs Haupt, und alle Wenden jauchzten ihm zu.

Der Mann, der die Krone geformt hatte, verschwand und ist nicht mehr gesehen worden.