The Project Gutenberg EBook of Das Gemeinsame, by René Arcos This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Das Gemeinsame Author: René Arcos Illustrator: Frans Masereel Translator: Friderike Maria Zweig Release Date: August 3, 2015 [EBook #49582] Language: German Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DAS GEMEINSAME *** Produced by Jens Sadowski

RENÉ ARCOS

ÜBERTRAGEN

VON

FRIDERIKE MARIA ZWEIG

MIT 27 HOLZSCHNITTEN VON FRANS MASEREEL

IM INSEL-VERLAG ZU LEIPZIG

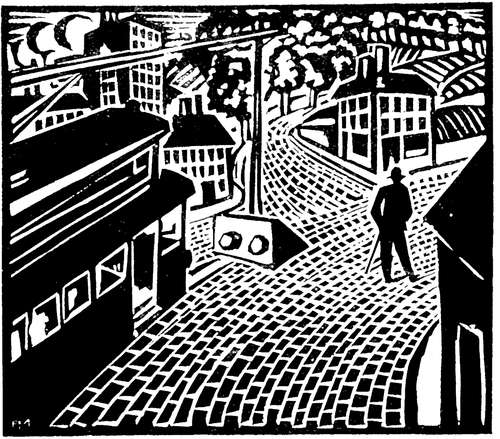

Mit ähnlichem Getöse, als wenn in Wäldern gewaltsame Sturmstöße das Pfeifen des Windes durchbrechen, rollt die Untergrundbahn ihrem Endziel zu. Wie eine längliche schwarze Perle schlängelt sie sich durch den Tunnel, um in der Station dann einer großen leuchtenden Perle zu gleichen. Strahlend und atemlos hält sie inne. In die aquariumartigen Glashallen fallen schwere und dunkle Gegenstände nieder, andere leichtere gleiten und heben sich in den Labyrinthen der Stiegen und Gänge, als bewegte sie die Abendluft, die um den Rachen des Tunnels flattert. Das Aus und Ein genau scheidend, klappt jede der Falltüren wie das Holzmesser eines Bäckers unerbittlich und unaufhörlich auf und ab.

Es ist in einem der letzten Züge, zu später Stunde an irgendeinem Werktag.

In einem der Waggons befindet sich ein einziger Fahrgast, ein junger Mann, der, in eine Ecke geschmiegt, vor sich hinsinnt. Tagsüber hat es reichlich geregnet. Noch haften an den Fensterscheiben Tropfen und Rinnsal des Regens, der den Zug auf den Boulevards, dort wo er aus der Erde hervorkam, ansprühte. Die Schmutzspuren eines ganzen Tages bedecken den Fußboden.

Der junge Mann verfolgt die Entwicklung einer Gedankenreihe, die sich in ihm zu regen begonnen, kaum daß er Platz genommen hatte. In seinen Gliedern drückt die Müdigkeit eines langen Tages, an dem er viel gegangen ist und viel gesprochen hat; jedoch die nie aussetzende Lebendigkeit seines Geistes läßt ihn den Körper und seine Abspannung vergessen. Er hebt kaum den Kopf in den Stationen, die wie Illustrationen einer Lektüre sind, zu denen etwa das Hineilen im Tunnel der Text wäre.

Ein dumpfer dicker Geruch schwelt in den Waggons, die den ganzen Tag über mit Menschenmassen vollgepackt waren.

Stunde und Ort flößen Ekel ein und stimmen traurig. Der junge Mann aber, ganz hinter seine Gedanken verschanzt, gibt aus sich fast nichts an diese augenblickliche Umgebung. Er sieht weder die Orangenschalen und zweifelhaften Papiere unter den Bänken, noch die Fingerspuren auf den Scheiben. Er bemerkt weder das plötzliche Aufblinken der elektrischen Lampen auf den angebröckelten Wölbungen des Tunnels, noch den Namen der Stationen, die der Zug eben verläßt. Halb unbewußt hören seine Ohren das Zufallen einer Tür. Leise wird sein Auge von der Vision einer nahenden Frau berührt, die sich nun setzt, vielmehr ihm gegenüber auf einen Platz sich hinsinken läßt. Er besieht das neue Bild und kehrt zu den Gedanken zurück, die ihn beschäftigen. Doch wie der Schwimmer, aus dem Wasser tauchend, die Barke, die er ergreift, unter seinem Gewicht herabdrückt, hängt sich eine lebendige Kraft, aus namenloser Stunde und verworrenen Lauten geboren, an den Rand seiner Gedanken.

Er macht den Versuch, sich zu befreien, aber das fremde Wesen, das sich plötzlich neben ihm aufhob, dringt gewaltsam mit seiner ganzen Gegenwart auf ihn ein. Er muß den Kopf wenden. Da überrascht sein Blick den der Fremden, der auf ihn gerichtet ist.

Der junge Mann sah anfangs nur zwei große sanfte Augen in einem ovalen Gesicht, das von jener Blässe war, die er liebt. Mit Aufmerksamkeit und Vergnügen prüft er dies feine Antlitz. Sein Blick begegnet nun oft dem der jungen Frau, der nicht ausgesprochen gleichgültig bleibt. Es gelingt ihr nicht, völlig unbeteiligt zu sein. Schon wird der Austausch ihrer Blicke lebendiger. Frage und Antwort richten die beiden aneinander, halten Zwiegespräche, von denen der Körper nichts weiß. Der junge Mann, der bald das aussichtslose Vergnügen dieses Spieles erschöpft hat, überläßt seinen schweifenden Geist anderen Träumereien. Seine Gedanken gleichen einem Wolkenhimmel, er ist der Wanderer auf einer Straße und betrachtet mit zerstreutem Blick das Wechselspiel der Wolken. Da aber breitet sich weißer Schimmer, ja Helle, über den farblosen Himmel. In den Körper des jungen Menschen kommt Bewegung, er regt seine Hände, sein Gesicht verrät plötzlich innere Aufwallung. Alles, was an tätigem Leben in ihm schlummerte, kocht auf in ihm, steigt unaufhaltsam an, überschwemmt seinen Geist, der, gleichsam gelüpft, seine Gedanken nun wie Blasen entflattern läßt. Mit einem Male hat er das Bewußtsein seiner Existenz. Er denkt: diese Minute bin ich, sie ist mein Leben, sie steht am Ende einer Ausdehnung, die all dies Leben ist, das ich schon gelebt. Ich habe mich lange fortgesetzt, ich habe Monate, Jahre gedauert, um diese Minute zu erreichen. Diese Lampen, über meinem Haupte aufgereiht, wie Fackeln einer Ehrenwache, diese dicken Mauern, wie eine Menschenmenge, die den Durchzug eines Helden erwartet, lange warten sie, auf daß ich ihnen eines Tages begegne. Diese Helle, diese metallischen Reflexe erwarteten schließlich mich nach so vielen Menschen und immer wieder nach so vielen anderen. Minuten, ja ihr, erfüllt von mir, äußere Umkleidung, die du mir Gestalt verleihst, Bewegung ohne Ende, ihr seid mein Leben! Mit meinen Augen, mit meinem Geist besitze ich euch! Oh, nie geschlossene Zeit, in dieser weit aufgetanen Minute biege ich meine Seele vor, meinen Körper spreite ich aus und stürze mich vor das Gewirre der Geräusche, dem Durcheinander von Schatten und Licht, wie Eroberer tun, an der Spitze ihrer Horden.

Dem Hineilen des Zuges entlehne ich den wilden Taumel einer im Galopp bergabwärts stürmenden Armee. Gedrängte Reiterei jagt singend hinter mir. Wäre ich allein hier, ich glaube, ich würde meine Arme ausstrecken und laut aus mir herausschreien.

Als seine Augen die junge Frau ihm gegenüber wiederfanden, war sie ihm keine Fremde mehr.

Er betrachtet sie. Dem reizenden Gesicht mit den weit ausblickenden Augen legt er ein Bild zu, das seinem Geist schon eigen ist. Er ruft sich einen Komplex von Erinnerungen wach und stellt sie einer einzigen Erscheinung gegenüber. Bei fortgesetzter Prüfung entdeckt er neue Einzelheiten und verbessert sein erstes Urteil. (Er hätte diesen Augen nicht so viel Sanftmut zugetraut.) Gerne würde er ihre Geistesart kennen lernen, und wenn er auf dem Deckel des Buches, das sie gegen sich gewendet hält und das er belauert, den Namen eines ihm sympathischen Autors entzifferte, wäre er darüber aufrichtig erfreut.

Die schöne junge Frau versucht keineswegs der Eindringlichkeit seiner Blicke zu entgehen; durfte er aus dieser Unbeweglichkeit, die Einwilligung scheint, darauf schließen, daß sie dies Betrachten mit einer scheinbar wollüstigen Geduld über sich ergehen läßt? Eine Art geheimer Vertrautheit stellt sich zwischen ihnen ein. Über das Unbekannte, das Trennende hinweg, fühlen sie sich in zarter und köstlicher Einstimmigkeit als Komplizen. Zwei losgelöste Wesen sind sie, die eine gleiche Minute umschließt. Irgend etwas, das er sich erträumt, könnte sie plötzlich vom übrigen Weltall abtrennen; nach einem furchtbaren Getöse fände er sich heil und sicher mit der zu Tode erschrockenen Frau, die sich an ihn geklammert hält, in Nacht und Dunkel wieder. Er erschafft sich das ganze Geschehnis. Sie sind in einem ausgehöhlten Raum unter der Wölbung von Balken verschüttet, die sie beschützen, sie hören das Schlagen der Hacken, die an ihrer Befreiung arbeiten und deren Tätigkeit er gleichzeitig verlangsamen und beschleunigen möchte. Den Duft ihrer Haare zu atmen, die Wärme ihres angstbebenden Körpers an dem seinen zu fühlen, berauscht ihn. Seine Stimme zittert, wie er auf ihre hundertfältigen Fragen antwortet.

Wie viel Anteil er schon an ihr nimmt!

Wenn sie auf der nächsten Station ausstiege, empfände er schmerzlich eine Verminderung seiner selbst. Jenes Bedauern überkäme ihn dann gewiß, das man fühlt, wenn man ein Wesen, das einem lieb ist, nach einem harten Wort von sich hat gehen lassen. Und doch in einer Weile wird sie ja gehen. Sie wird ihr Schicksal fortsetzen, und er das seine. Niemals wird er sie mehr wiedersehen. So ist er tausenden und aber tausenden schon begegnet. Wesen, die lange schon unterwegs sind, um ihn zu treffen, nähern sich ihm, erreichen ihn, heften zuweilen ihren Blick in den seinen und gehen über ihn hinaus, um sich im All zu verlieren. An Straßenecken und Brückenenden, wie viele tauchten da plötzlich auf, wie vom Himmel gefallen oder aus dem Erdboden erstanden. Sein Blick hat längst gelernt unter den vielen, die ihm ein Tag vorüberführt, einige zu erkennen. Im Gedächtnis behält er das Bild der Leute, die er täglich vorübergehend streift. Er hat nie mit ihnen gesprochen, dennoch sind sie in seinem Leben mehr als Fremde. Träfe er sie eines Tages anderswo, als auf den Boulevards, wo er ihnen gewöhnlich begegnet, würde das Überraschende eine Annäherung ihrer Seelen bewirken, es würde ihn gelüsten, mit ihnen zu sprechen, sich über ihre Begegnung zu unterhalten. Unter diesen Leuten ist ein Mann mit einem langen schwarzen Bart, der einen Zylinder trägt und eine Schriftentasche unter dem Arm. Er geht langsam und zuweilen mit einknickenden Knien. Dann ist da ein anderer Mann mit müdem Gesicht, der nachlässig den Fuß schleppen läßt. Er trägt einen steifen Hut, der allmählich grünlich wird. Zwischen seinen Zähnen hält er eine oft erloschene Pfeife, und an regnerischen Tagen trägt er nach Bauernart einen Regenschirm unter dem Arm. Eine Frau ist da, die immer Eile hat und deren Hüte häufig wechseln. Und eine andere Frau, deren Lächeln aus einem Kontorfenster ihm wohlbekannt ist.

Jenen allen wird er morgen, übermorgen und in vielen spätern Tagen begegnen. Aber diese Frau da ihm gegenüber, die wird er niemals wiedersehen: etwas greift ihm ans Herz.

Wenn er es dennoch wagte! Irgendeinen flüchtigen Vorwand könnte er benützen, um sie anzusprechen. Wie man eine Besitzung umkreist und versucht, durch das Gitter und Laubwerk zu spähen, könnte er Schritt für Schritt das Geheimnis ihres Lebens durchdringen, die ersten Verbindungen anbahnen, die ihm später ermöglichen würden, ihre Bekanntschaft fortzusetzen. Doch Schicklichkeit und Brauch hemmen ihn. Was der Zufall eines flüchtigen Vorgestelltwerdens gestatten würde, ist hier unmöglich. Sie brauchten die Brücke eines menschlichen Wesens, die sie beide kennen müßten, um das Geheimnisvolle dieser Hemmung zu überschreiten und einander ansprechen zu dürfen. Wenn er sie jetzt so anredete, würde er wohl nur eine Abweisung herausfordern.

Er wird nichts von ihr erfahren. In einigen Minuten wird sie aufstehen, wie einer, der nie wiederkehrt. Die Mächte, die ihr Schicksal beherrschen, werden sie in ihren Wirbel ziehen. Ein Wesen, das er jetzt schon ein wenig kennt, das augenblicklich das einzig Lebendige vor seinen Augen ist, lebendig bis an den Stoff der Bekleidung, wird in einer Weile für ihn hinsterben, so sicher wie der Tod selbst. Nein, er wird nichts mehr von dieser Frau erfahren.

Die Erinnerung an sie wird sich wie eine blasse Wolke am Sommerhimmel verflüchtigen.

Und er hüllt sie in eine Zärtlichkeit, die voll Bedauern und Trauer ist.

Der Zug hat eine neue Station durchfahren, ohne daß sie ausgestiegen wäre. Für einige Zeit noch war ihm ein Vergnügen gegönnt, und er fühlt in sich Zufriedenheit aufstrahlen.

„Oh! Ihr! Vertraute meines täglichen Lebens, augenblicklich lebt ihr für mich mit weniger Gewißheit als diese Frau, die ich zum erstenmal erblicke! Eure Worte, eure Gebärden, die Geschäftigkeit eures Daseins lebt anderswo als hier. Von diesem Augenblick meines Tages gehört euch fast nichts, eine Fremde ist zwischen uns. Ihr seid mir weit weg in einer Wirklichkeit. Ich müßte diese Frau hier erst wegstoßen, um euch die Hand entgegenzustrecken.“

Ein durchdringender und sanfter Blick der jungen Frau war ihm wie die Berührung einer Hand auf seinem bloßen Herzen. Er dachte nach und versuchte mit seinen Augen zu sagen: „Ich grüße dich und liebe dich, wie alle, die ich kenne. Oh, du! die du aus dem weiten All aufstiegst, wie jene andere aus dem Meeresschaum! Die seltsame Verwirrung, die ich empfand, als ich auf meiner Stirne die lauen Tropfen empfing wie Tränen in mystischen Grotten, ich fühle sie in diesem Augenblick wieder, da ich auf meinem Antlitz den sanften Sommerregen empfange, der aus deinen Augen taut. Ich kann dir kein Zeichen geben, mit keinem Tuch dir winken, kein Wort dieser Worte dir sagen, von denen mein Mund voll ist, denn zwischen uns ist ein neutrales Gebiet, das zu überschreiten mir verboten ist: Erblicke aber in meinen Augen alle Boten, die ich dir sende, sieh den Schmetterling, den ich zuhöchst meiner Seele entflattern lasse. Fürchte nicht, deine Augen in die meinen zu versenken und meinen Ruf zu hören. Ich empfange dich in allen Bächen meines Blutes.

Tausend Wege kannst du finden, mich zu überwältigen. Oh! Niemals hat ein Mann, der dir begegnet ist, mit solcher tiefdringender und reiner Bewegtheit dich begrüßt. Niemals grüßte ein Schiff, trotz Kanonendonner und Vivat seiner tausend Matrosen, mit solch frenetischer Begeisterung, als die meine, die Erde, das Ziel nie endenwollender Reise. Sieh, aus der Zeit komme ich, von der Erde, aus der Geschichte des Menschengeschlechtes, da ich dich erschaue: Aus einer Zeit kommend, aus der Erde, aus Vergangenheit, deren Tiefe ich nicht ermessen kann. All die unzähligen Wege, die du durch Städte, Felder, Länder gezogen, bist du nur auf mich zugegangen. Die Zeit wallt mit den Schicksalen aller Menschen weiter, wie unendliches Haar, von Ewigkeitswinden hinweggehoben, und siehe, heute berührt mein Schicksal das deine! Unter den tausenden Menschen, die ich schon in allen meinen Lebenstagen gewesen bin, unter all denen, die ich noch sein werde, ist einer, der Mensch dieser Minute, der nur dir gehört und den ich dir hinopfere. So werde ich denn nichts von dir wissen. Selbst den Klang deiner Stimme, die vielleicht süß zu hören ist, werde ich nicht erfahren. Aber ich kenne die Farbe deines Haares, und eben, obzwar meine Augen nicht mehr auf dich gerichtet waren, sah ich doch die geschwungene Form ihrer Wellen. Ich könnte das Muster der Stickerei auf deinem Kleide auswendig nachzeichnen . . . oh, ich kann mir den Druck deiner weichen Hände erträumen.“

Der Zug fuhr aufwärts. Als er aus der Erde kam, um auf der Brücke den Fluß zu überqueren, wandte der junge Mann den Kopf.

Die Vision der Stadt mit ihren Schatten und tausend Lichtern, die sich da und dort in den Himmel erhoben und wie Duft sich verflüchtigten, erfüllten ihn mit neuer Freude. Die Klarheit und die große Zahl der Lichter entzückte sein Auge. Seine Freude entzündete sich an dem ersten Leuchten, vermehrte sich an den anderen, wuchs bis zu den Sternen und vergnügte sich daran, eine Sekunde lang das ganze Gefunkel der Nacht in sich zu schließen. Große Schatten bewegten sich. Die leuchtenden Wasser des Flusses zogen majestätisch hin wie die Zeitläufe selbst. Er überschaute, die Stirne an die Fensterscheiben des Waggons gepreßt, von der Höhe der Brücke eine riesige Fläche, auf der sich lückenlos das nächtliche Zauberspiel ausbreitete. Er war ja nur ein Mensch, durch einen Zug, der unter gestirntem Himmel über einen Fluß hinfuhr, in Begeisterung geraten, dennoch fühlte er sich voll Größe und trug in seiner Seele zauberhafte Verzückung.

Er litt, als der Zug in den Tunnel einfuhr. Und aus allen Himmeln gestürzt, sank er in seine Schwermut zurück. Er betrachtete die Fremde von neuem. Er fand sie wieder, als hätte er sie schon ein wenig verloren, und der Schatten einer Befürchtung durchglitt ihn, daß sie in der nächsten Haltestelle vielleicht sich erheben würde. Zärtlich sah er sie an und lächelte leise. Das Gesicht der Unbekannten verhärtete sich, und sie wandte das Gesicht ab. Da — dachte er andere Dinge.

Der Zug durchfuhr mehrere Stationen, ohne daß sein Gedankengang gestört worden wäre. Dann wurde der Name einer Station ausgerufen, wo er umsteigen mußte, und hieß ihn aufstehen. Er trat aus dem Waggon, ohne auch nur den Kopf nach jener zu wenden, die er zurückließ. Aber auf der Plattform längs des Geleises schreitend, tauschte er im Vorübergehen einen verzweifelten Blick mit der Fremden, die er niemals wiedersehen sollte.

Vor dem Landes-Greisenasyl wimmelt schwatzend eine kleine farblose Menschenschar in Erwartung der „Alten“, die heute ihren Ausgang haben. Glücklich haben sie es nicht getroffen; denn eine schneidende Brise bläst vom Norden her, und bleierne Wolken ziehen zuhauf. Es ist einer jener traurigen Tage, wo die Lider doppelt so schwer über den Blicken zu lasten scheinen. Sogleich beginnt das Gesindel sein Gebalge bei dem Kleinkrämer, der am Straßenrand violetten Wein ausschenkt und gebratene, aufreizend riechende Würste verkauft. Zerlumpte, erschreckend blasse Kinder jagen einander im schwarzen Kot, und eine unabwendbare Trauer hängt vom verstürmten Himmel über die Ebene herab, in der kein Baum, kein Vogel lebt. Eine Glocke ertönt. Der kleine Menschenhaufe an der Tür drängt sich zusammen, Hände fassen die Stäbe der Gittertür. Aus den entfernten Höfen schart sich ein blaues Völkchen: die Pfleglinge des Asyls. Alle wenden sich mit stummen und verschlossenen Mienen dem Ausgang zu. Freudlos tragen sie die Bekleidung der öffentlichen Gastfreundschaft. Der erste erreicht nun die Tür. Sein blasses Gesicht hebt sich wie ein weißes Gebrest von dem schmutzigen Pflaster ab. Er sieht nach rechts und links, hält den Atem an, um die Gesichter, die sich vor ihm drängen, zu überprüfen. Es ist niemand da, ihn zu erwarten. Ein anderer kommt vorbei; er stellt sein Gleichgewicht mittels eines Krückstockes her. Mißtrauisch und starr wirft er auf mich seinen Vogelblick. Eine kleine Alte mit roten Bäckchen murmelt vor sich hin. Der Lärm der Holzschuhe auf dem Pflaster der Höfe erinnert an das Getöse von Wasser, das Steine mit sich rollt.

Die alten Männer und Frauen kommen jetzt in kleinen Gruppen heraus. Die Wartenden vor dem Gitter fangen von Zeit zu Zeit einen der Pfründner ab und führen ihn mit sich fort. Reichliche Umarmungen erfolgen, lärmendes Hin- und Herrufen, vertrauliches Auf-die-Schulter-Klopfen.

Sogleich beginnt das Gejammer!

„Ach das Elend, da drinnen leben zu müssen! Alles könnte man noch hinnehmen, wenn nicht das Verbot des Rauchens und die Gicht wäre! Den Vater Julius, den man im Klosett beim Rauchen ertappte, haben sie heute zurückbehalten. Ist das nicht zum Erbarmen, mit siebzig Jahren wie ein Gassenjunge bestraft zu werden!“

Da sind auch einige, die sich umwenden und die Faust gegen das riesige Gebäude ballen.

„Und dann, Sie wissen ja, was alles über die Suppe gesagt wird! Nun, meiner Seele, es ist nicht gelogen. — Letzthin . . .“

Er sieht mich, betrachtet mich mißtrauisch und hält plötzlich inne.

Immer noch kommen neue heraus. Da erscheint die Alte mit der Nase, die nach allen Weltrichtungen Auswüchse hat. Und dann jene andere, der auf der Stirn eine riesige Beule steht, rot von allen Röten des Zornes und der Schande. Ich erkenne sie alle wieder. Das ist Vater Chauffour! Jetzt hat er mich gesehen! Hurtig wird er mir wieder alle seine Unglücksfälle erzählen und seinen Kindern fluchen.

„‚Schau, daß du abfährst, alter Tagedieb‘, haben sie zu mir gesagt. ‚Laß dich dort füttern anstatt hier an uns zu zehren, bist schon weißhaarig genug dazu. Schämst du dich nicht?‘ Was ist mir da übriggeblieben? Der Sohn ist nicht schlecht, Herr, der ließe mich niemals ohne mein Päckchen Tabak weggehen, die Schwiegertochter hat schuld, diese Kreatur!“

Da ist die „Tabaret“, die Alte, die sich immer verfolgt fühlt und an der der Zorn wie Sauerteig gärt. Sie hat es satt; die Wärterin ist immer hinter ihr her. Diese Ungerechtigkeit! Alle schmutzige Arbeit muß sie leisten, auskehren, ausreiben, die Spucknäpfe reinigen und noch Ärgeres. Was hat sie denn dieser Schlampe, dieser Dirne, die man nur selten nachts in ihrem Zimmer antreffen würde, getan?

„Aber versuchen Sie nur, sich einmal zu beklagen! Der Unterdirektor sieht alles nur mit ihren Augen, und der Direktor, das ist der liebe Gott in seinem Himmel. O Elend, sich so viel in seinem Leben geplagt zu haben, um so weit zu kommen! Das ist nicht recht!“ Und die Alte zieht weinend ab.

Allmählich werden die Ausgänger seltener. Nachzügler beeilen sich, fürchtend, daß man ihnen die Tür vor der Nase schließt. Nun tritt noch ein Alter als letzter heraus. Er sieht sich nach allen Leuten um, ängstlich und verschämt. Die hohen grauen Mauern, die feuchten Höfe, das Geräusch seiner Holzschuhe auf den hohlen Pflastersteinen, der Weg über die langen Gänge, die mit Verordnungen und „Verboten“ tapeziert sind, all das scheint ihn einzuschüchtern, ja zu erschrecken. Er hat abgewartet, bis alle gegangen waren, um seinerseits allein hinaus zu kommen, so sehr leidet er unter dem Gedanken, mit diesen Leuten, die fast alle heruntergekommen und widerlich sind, verwechselt zu werden.

„Vorwärts! Sputen Sie sich, oder ich schließe die Tür“, schimpft ihm der Torwart mit den runden Spüraugen nach. Der Alte tummelt sich und senkt den Kopf tiefer. Um ihn wird alles noch feindlicher. Er geht hinaus, hebt die Augen zum Himmel empor, der geballtes Dunkel aus sich hervorwälzt; und als er dann wenige Schritte vor sich zwei Pfründner erblickt, bleibt er stehen und kehrt um. Er tut so, als suche er etwas in seinen Taschen, um ihnen einen Vorsprung zu lassen. Drei Worte mit ihnen zu wechseln, ist ihm schon zuviel. Es gelingt ihm, ohne gesehen zu werden, feldwärts in einen kleinen Pfad einzubiegen. Eine Fabrikesse, die die ganze Ebene beherrscht, speit unaufhaltsam dicken schwarzen Rauch aus. Der Alte zieht einen Brief aus der Tasche, faltet ihn auseinander und liest ihn nochmals. Sein Sohn, den er fünf Jahre lang nicht gesehen und der ihn vor zwei Monaten im Asyl überrascht hat, sein wiedergefundener Sohn hat ihn für heute nochmals zu einer Zusammenkunft eingeladen.

Diese zwei Monate ungeduldigen Wartens sind ihm länger erschienen als die vorhergegangenen fünf Jahre. Er liest abermals den Brief: „In der kleinen Buschenschenke, wo wir das letztemal zu Mittag gegessen haben . . . Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert . . . Dein Sohn, der Deiner nicht vergißt.“ Er faltet das kostbare Papier wieder zusammen und geht weiter, so rasch es seine schweren Holzschuhe und die Hindernisse des schmutzigen Weges erlauben. Dieser Sohn war das einzige Wesen auf Erden, das sich für ihn interessierte. Seine Frau hatte ihn vor mehr als fünfzehn Jahren verlassen, Johanna, seine sanfte, hübsche kleine Tochter, war in ihrer frühen Jugend hingestorben. Eine Reihe von Unglücksfällen waren dann gefolgt. Er hatte den Ozean zweimal überquert und sich auf beiden Weltteilen umhergetrieben. Die Jahre hatten sich während dieser Zeit gemehrt, und eines Tages war er mit seinem Gelde auf dem Trockenen. Wer hätte ihn da mit achtundsechzig Jahren in Dienst genommen?

Das gab ein Murmeln der Verwunderung im Eßsaal, als man hörte, wie ein wirklicher „Herr“ den „alten Bären“ Vater nannte. Geweint hatte der Alte und abermals geweint, seinen Sohn heftig umarmt und sich an ihn gehangen, als gelte es, ihn endgültig fremden, beängstigenden Gewalten zu entreißen. Er nährte jetzt die heimliche Hoffnung, daß sein Sohn ihn aus dem verhaßten Hause herausnehmen würde. Beim ersten Wiedersehen hatte er noch nicht gewagt, ihn darum zu bitten, aber heute war er dazu fest entschlossen. Wie könnte er ihm das verweigern? Er brauchte ja so wenig, ein kleines Zimmer, die notwendigsten Möbel und etwas über dreißig Franken im Monat. Das Taschengeld zu verdienen würde er schon eine Möglichkeit finden, indem er irgendwo arbeitete. Diese Hoffnung nahm er zu der Begegnung mit.

In starker Gemütsbewegung stößt er eine Tür auf und tritt in das Gärtchen der Schenke. Ob er schon da ist!? Er blickt die Lauben entlang. Noch niemand! Er empfindet eine kleine Enttäuschung, beruhigt sich aber mit dem Gedanken, daß es noch zeitig sei. Er setzt sich an einen Tisch unter einer Laube. Man hat ihn nicht eintreten gesehen, und in seine Gedanken vertieft, denkt er gar nicht daran, die Kellnerin zu rufen. Wahrscheinlich hat er die Straßenbahn benützt und wird von dieser Seite kommen, in diesem Augenblick denkt er an mich. Wenn er nur nicht gar zu spät kommt! Der Alte beugt sich vor, um auszuschauen, er nimmt seinen Brief heraus und liest ihn abermals. Ja, es stimmt: für diesen Tag. Nun meint er das Warten leichter ertragen zu können, wenn er etwas inzwischen trinkt, und er klopft auf den Tisch, um auf sich aufmerksam zu machen. Man hört ihn nicht, und er wiederholt mehrmals seinen Ruf. Die Magd erscheint endlich, und ihre Züge verhärten sich, als sie in ihm einen Pfründner erkennt. Diese Schelme haben keinen guten Ruf, sie gelten als Trunkenbolde und schlechte Zahler. Aber sie spürt doch, daß dieser da sich von den anderen vorteilhaft unterscheidet, und sagt fast besorgt:

„Im Saal werden Sie besser dran sein, es wird gleich zu regnen beginnen.“

Da er aber hier warten will, um dann später mit seinem Sohn allein zu sein, lehnt er, ein Lächeln sich abringend, sanft ab. Er wäre ja, wenn es regnete, durch die Blätter geschützt. Man müsse ja auch Luft schöpfen. Er hat sich einen Schoppen bestellt. Es bleiben ihm noch acht Sous von den zehn Franken, die ihm sein Sohn anläßlich seines ersten Besuches gegeben hat. Er hatte einige Kleinigkeiten gekauft, auch ein wenig Wäsche. Der Rest reicht gerade noch für diesen Schoppen. Sein Sohn würde ihm wohl noch etwas geben, und schon stellt er ein genaues Inventar seiner Bedürfnisse auf, um die paar Franken, die er bekommen wird, richtig zu verwenden. Er hat oft Leibschmerzen; eine flanellene Bauchbinde wird er sich anschaffen.

Der Schoppen wurde ihm gebracht. Er schenkt sich den dicken Wein ein und trinkt langsam. Es regnet immer noch nicht. Der Wind entführt die Wolken ins Weite. Die dürftigen Sträuche und Büsche winden sich unter seinen Stößen. Lärmend fährt ein Karren vorbei. Der Kutscher läßt zur Zerstreuung die Peitsche knallen. In diesem Erdenwinkel ist das Leben ja so eintönig. Regelmäßig zur selben Stunde verschlingen und speien drei große Fabriken ein freudloses Volk in farblosen Gewändern aus. In der Ferne schlägt eine Turmuhr. Nicht weit dampft ein Düngerhaufen.

Der Alte wird schließlich unruhig. Wieder zieht er den Brief hervor. Es war darin keine Stunde bestimmt. Zweimal schon ist die Kellnerin gekommen. Das erstemal hatte sie gesagt: „Ich dachte, Sie hätten mich gerufen.“ Das zweitemal verhehlte sie ihr Mißtrauen gar nicht mehr. Er verstand sie und bezahlte.

Er läßt den Blick nicht von der Straße. Wenn er jemanden in der Ferne sieht, beugt er sich vor und legt die Hand über die Augen. Doch bald wendet er, enttäuscht von unbekannten Schritten, den Kopf. Die Zeit wird immer schwerer lastend fühlbar.

Er bemerkt, daß der grüne Anstrich des Tisches, der an manchen Stellen abgeschabt ist, eine merkwürdige Zeichnung bildet. Der Singsang eines Händlers, der Hasenhäute feilbietet, entführt ihn weit weg, dann findet er sich wieder auf die Erde zurück an den Tisch und in die gleiche peinvolle Beunruhigung. Von Zeit zu Zeit trinkt er einen kleinen Schluck, um sich das Warten zu erleichtern, macht längere Zwischenpausen. Um den Wein zu sparen, sagt er sich: Ich werde immer erst trinken, sobald ich bis hundert gezählt habe, und schlürfend trinkt er dann nur einen ganz kleinen Schluck. Aber seine Gedanken nehmen ihn wieder gefangen, und er trinkt und trinkt und vergißt dabei seinen Vorsatz. Erschrocken bemerkt er, daß ihm nur noch ein kleiner Schluck bleibt, und seine Traurigkeit steigert sich. Dieser Wein hatte bisher seine Erwartung begleitet und die Zeit sein Aroma angenommen. Er fühlt, daß er viel verlassener sein wird, sobald diese Hilfe erschöpft ist. Neben einem leeren Glas wird jede Sekunde sich unendlich dehnen.

So gelobt er sich, den Rest erst zu trinken, wenn sein Sohn kommt.

Er fröstelt. „Gehen Sie hinein, um sich ein bißchen zu erwärmen“, ruft ihm der Wirt zu, der eben durch den Garten geht.

„Es geht schon an, mir ist nicht kalt“, antwortet er.

Die Worte dieses Mannes, der ihn in seinem Warten stört, verursachen ihm ein wirkliches Schmerzgefühl. Er kann es sich nicht erklären, aber es ist ihm, als betrafen sie irgendwie seinen Sohn. Mit all seiner Kraft will er ihn erwarten, ohne durch irgend etwas gehindert zu sein.

Die Zeit fließt hin, im Glase hat sich der Wein noch vermindert. Der Wirt kommt vorbei und fragt dringend: „Noch ein Schoppen gefällig?“

Peinlich berührt, wie es eben einer ist, der ein leeres Portemonnaie in der Tasche hat, antwortet er. Eine große Angst ist über ihn gekommen. Lange schon sitzt er so; der Rest des Weines genügt nicht mehr, seine Gegenwart in der Laube zu rechtfertigen. Er spürte, daß der ausgedehnte Schoppen dieses wunderlichen Alten aus dem Bürgerspital dem Wirt Beunruhigung einzuflößen beginnt.

Verlangte er ein neues Glas, so würde dieser sich besänftigen und ihm Aufschub gewähren. Ach Gott! Soll er sich eines bestellen, das sein Sohn bezahlen müßte? Nein! Etwas in ihm lehnt diese Möglichkeit ab. Zitternde Ungeduld erfüllt ihn.

Der Schank, ganz nahe hinter ihm, wird zu einem Ort voll Feindlichkeit. Und die verdammte Straße, die ihm eigensinnig seinen geliebten Wanderer vorenthält! Als wollte er einen Widerstand besiegen, bohrt er seinen Blick ins Weite, als wollte er die teure Erscheinung, die ohne Zweifel weitab hinter dem Horizont auf dem Wege ist, zu sich herreißen. Er gibt sich nicht mehr geruhsam der Zeit hin. Er lehnt sich gegen jede einzelne Minute auf. Seinen Willen möchte er ihr aufdrücken, ihren Lauf hemmen oder beschleunigen. Mit der einen Hand möchte er gegen den Schank hin ein Zeichen machen: Wartet es nur ab, beunruhigt euch nicht, mein Sohn wird kommen; und mit der anderen möchte er eine große Gebärde gegen den Horizont vollführen: So tummle dich doch, siehst du denn nicht, daß ich dein Kommen nicht mehr werde abwarten können!?

Immer noch nichts. Der Wind bläst und fegt eine schmutzige Zeitung auf die Straße hinaus.

Zwei Kutscher, die aus der Schenke kommen, werfen einen schiefen Blick zu ihm herüber in die Laube. Er schließt daraus, daß man in der Gaststube über ihn bereits schwätzt. Die Kellnerin geht zweimal sichtlich ohne Vorwand durch den Garten. Sie will ja gewiß diesen armen Alten nicht stören, den sie nur ganz harmlos bedrängt, da er ja schließlich doch hier Gast ist; aber sie ist so auffällig bemüht, ihn nicht zu bemerken, um ihn nicht zu verletzen, daß sie auf diese Art ihre heimliche Befürchtung verrät. Da endlich entschließt sich der Alte zur Auskunft:

„Ich erwarte meinen Sohn, der sich mit mir hier verabredet hat.“

„Ach so“, erwidert die Kellnerin.

„Wir haben ja hier schon einmal zu Mittag gegessen. Vor zwei Monaten, erinnern Sie sich, Sie hatten uns in den kleinen Saal gewiesen.“

Nun ist alles Mißtrauen geschwunden. Das Mädchen entsinnt sich.

„Ja natürlich, ich sagte mir ja gleich, dieses Gesicht kenne ich. Sie warten also auf Ihren Sohn. Da sollten Sie sich aber an den Ofen setzen, es ist nicht warm hier draußen.“

„Mir ist nicht kalt“, sagt der Alte, von Frost geschüttelt.

Nun hat er einen neuen Aufschub, kann dableiben, ohne daß man sich um ihn kümmert. Aus einer alten abgebrauchten Brieftasche, in der sich einige Reliquien von unschätzbarem Wert befinden, nimmt er eine Photographie, dann eine andere . . . seine Augen beginnen zu tränen. Er verschließt seine Tasche und steckt sie wieder zu sich. Rasch fällt die Nacht nieder, der Schatten unter den Büschen wird dichter, die Luft eisig. Wie schwarzes Gewässer breitet sich die Traurigkeit um den Alten. Sie durchdringt ihn manchmal so sehr, daß sie bis an sein Herz steigt und es einen Augenblick überwältigt. Er preßt seine Weste zusammen und richtet sich auf, als müßte er etwas Feindliches abwehren. Jemand eilt dort auf der Straße hin, aber er weiß wohl, es ist nicht für ihn . . . die Schritte gehen vorbei, ohne anzuhalten. Er faltet die Hände am Tisch. Auswendig sagt er den Brief wieder her, und das Fragment eines Satzes: „Falls nicht Unvorhergesehenes eintritt . . .“ läßt ihn innehalten und bleibt ihm vor Augen. Nun zweifelt er nicht mehr. Seit langem ist er da, vielleicht schon seit Stunden, aber sein Sohn wird nicht kommen. Er wird nicht kommen.

Schon ziehen die Pfründner heimwärts. Immer zahlreicher kommen sie an dem Gitter vorbei. Einige haben ihn sogar bemerkt, ohne ihn, der sich durch seine gewohnte Stumpfheit den Titel „alter Bär“ eingetragen hat, anzureden!

Er wird nicht mehr kommen! . . . Es ist gewiß kein Vergnügen für einen jungen Mann, seinen Vater im Greisenasyl zu besuchen, einen Vater, der ihm viel Übles angetan und den Namen, den auch er trägt, befleckt hat. Aus Mitleid hatte er seinen Widerwillen bezwungen und war einmal gekommen, ein armseliges einziges Mal. Er hat seine Großmut so weit getrieben, einen zweiten Besuch in Aussicht zu stellen. Aber nun weiß der Alte, daß es niemals dazu kommen wird, und mit einem Schlag wird ihm das ganze Elend seines Lebens gegenwärtig. Er fühlt in der Brust eine plötzliche Aufwallung, die sein Herz erschüttert und bis zum Halse aufsteigt und sein Gesicht verzerrt, über das mit einemmal Tränen hinrieseln.

Das kalte Naß auf seinen Wangen versiegt, und mit geschlossenen Augen sieht er die vergangenen Tage. In seinem Gedächtnis drängen sich mühelos und wirr die Erinnerungen, und er überläßt sich ihnen mit einer Art schmerzlicher Wollust.

. . . Da stehen an einem Flußrand schöne Pappeln, die all ihre Blätter im Winde regen, dann ist da plötzlich ein kleines blasses Mädchen in einem Bett hingestreckt, die Hände über der Brust gefaltet. Und flüchtige Erinnerungen: Ein Fleck an einer Wand, das Bruchstück eines einst vernommenen Gespräches, ein Keller, in dem man Gartengeräte einordnet, das schöne Antlitz einer Frau, die still in einem Fenster weint. Nun verdoppeln sich seine Tränen. In die Hände verbirgt er sein Antlitz und schluchzt laut in die Dämmerung, lange, lange. Allmählich besänftigt sich das Schluchzen. Seine Hände sinken herab. Er öffnet die Augen und erwacht in eine Welt, die alle Trauer auf sich genommen hat, in eine Welt, die still ist wie die Entsagung. Er sieht ein Zimmer wieder, mit seinen Möbeln, den glänzenden Parketten und den vom Mond bespülten Fensterscheiben, ein Zimmer, in dem er sich als Kind nachts so sehr fürchtete. Er hört in blassen Nächten die Hähne krähen, und das Weltall ist nur mehr Traum. In seinem kleinen Strohfauteuil sieht er sich wieder, zur Stunde, da der Sonnenuntergang den ganzen Garten belebte, sieht sich vor einem Fleckchen Sonne, das sich im Hintergrund des Hühnerstalles verspätet und das wehmütig in ihm Ritter und Könige aus dem Orient und ganz versunkene Epochen wachruft. Verzweiflungsvolle Visionen bedrücken ihn nun. Seine Tränen fließen von neuem. Er denkt an den Rock, den er seinerzeit getragen — — — im Krieg. Verzweiflung läßt ihn erbeben, wie er sich in Uniform sieht. Glückliche Zeit, wo die Stunde des Niederganges noch nicht geschlagen hatte. Heute ist er von aller Welt verlassen, selbst dieser Sohn, den er so sehr liebte, ist, kaum wiedergefunden, aufs neue verloren. Käme er doch! Wie würde er ihn umarmen! Wie würde er an seiner Schulter schluchzen! Ein Bild seines Kummers malte er ihm und fände so erschütternde Worte, daß sein Kind ihm in die Arme fallen würde, um mit ihm zu weinen. Komm, mein Kleiner, o komm doch! Er weiß es ja, daß er zu dieser Stunde nicht mehr kommen wird, daß er nicht mehr kommen kann. Er widersteht dieser grausamen Wirklichkeit mit der erbitterten Leidenschaft eines Menschen, der eine letzte Hoffnung hegt. Die unbeugsame Wirklichkeit wird immer fühlbarer. Er besinnt sich auch, daß er in den nächsten Tagen auf die bescheidenen Vorteile verzichten muß, die ihm die zehn Franken seines Sohnes gestattet hatten. Keinen Sous mehr in der Tasche! Verloren die Hoffnung, dies düstere Haus jemals zu verlassen. Das Weltall zieht sich um ihn zusammen, unerreichbar scheint ihm alles. Die Wesen strömen hin und her, ohne einander zu kennen. Er errät, bis zur Verzweiflung getrieben, wie unendlich fremd die Erde den Gestirnen ist. Er mag rufen, seinen Schmerz hinausschreien, niemand wird ihn hören. Auf der einen Seite des Lebens sind die Familien, die Freunde, die glücklichen Gefährten, das ganze frohlebige Dasein . . . auf der anderen Seite ist er allein: die Kälte, das dunkelste Elend, das Andenken seiner Mutter, die sanft war, lebhaft stehen sie vor seinem Geist. Er hängt sich mit aller Kraft daran. Stotternd murmelte er: Mutter, Mütterchen. Seine Kappe ist herabgefallen, seine Haare verdecken die Augen. Er möchte in der süßen Erinnerung versinken oder ihr so viel Wirklichkeit einflößen, daß er ihr ein heißes Leben erweckte, das dem seinen gliche. Er denkt an zwei kleine Flammen, die auf dem frisch entzündeten Dochte der Lampe hin und her schießen, um einander zu erreichen und sich zu vereinen. Doch dem Bemühen hingegeben, dies kostbare Bild zu verwirklichen, hat er die Vorstellung, daß die ferne Nacht mit Absicht schwiege und daß seine Gedanken in einen Trichter rinnen, der sie gänzlich aufsaugt. Die Vorstellung an Tod und Einsamkeit übermannt ihn so sehr, daß er in angstvoller Trauer schauert.

Unwillkürlich streckt er die Arme aus.

Die Glocke des Asyls beginnt zu läuten. Dreimal wird sie schlagen, dann wird das Tor geschlossen werden. Die Nachzügler werden ausgesperrt sein. Auf! Es muß wohl sein, daß er geht. Er erhebt sich, zögert aber, seinen Körper so geradeaus in die Verzweiflung zu tragen. Flüchtig und scheu verläßt er den abscheulichen Garten, den die Nacht schon erfüllt, und biegt in den kleinen Pfad, der längs der Baracken der Hadernsammler hinführt. Die Nebelpfeife einer Fabrik zeigt an, daß die Arbeiter die Werkstätten verlassen. Armselige Lichter leuchten da und dort längs der Ebene. Der Alte schreitet aus. Kaum, daß er sich auf den Weg gemacht hat, spürt er wieder den Schmerz im Bein, den er vergessen hatte. So geht er in die Nacht hin, und seine Holzschuhe schleifen den dicken Kot mit sich. Der Wind hat nachgelassen. Mit dumpfem Aufklang fallen große Regentropfen nieder. Er stößt im Vorwärtsgehen an Steine und schluchzt. Jedesmal, wenn er stolpert, richtet er Beschimpfungen gegen sich: „Krepier, alter Dummkopf, wer wird nach dir fragen? Krepiere, deine Geschichte ist zu Ende, alter Lumpensack. Hast dein Leben lang nichts als Böses vollbracht. Jetzt krepier, daß man dich in dein Loch scharrt, einsam, ohne Singsang. Ein Haufen Erde auf deinen Leib, das ist das Beste, was du von nun an erhoffen darfst.“ Doch sein heftiges Schluchzen straft seine Worte Lügen. Viele Fehler hat er zweifellos in seinem Leben begangen, aber die Strafe nun empfindet er dennoch als zu hart, ihr Ausmaß erdrückt ihn, und sein Kummer löst sich in neuerliches Schluchzen, das ihn tief erschüttert.

Nun hört er den zweiten Ruf der Glocke. Eilt er jetzt nicht, so wird er ausgesperrt, und er muß nun laufend das Haus erreichen, in das er, ach so gerne, nie wieder zurückgekehrt wäre.

„Tod, heiliger Tod, willst du mich nicht erlösen?“

Mitten in der Nacht war er aufgestanden, die Stirne schweißbedeckt, im ganzen Körper schwere Müdigkeit. Mit offenen Augen starrte er ins Dämmern der entsetzlichen Vision nach. Er hatte mit aller Kraft versucht, seine Blicke auf die Gegenstände zu heften, die das Dunkel mehr ahnen als sehen ließ, dann hatte er sich bis über den Hals in die Wärme des Bettes zurückgeflüchtet, doch der hartnäckige Traum hatte ihn von neuem ergriffen.

Er war kein Dutzendmensch, er glaubte an so manches, und um flüchtigste Dinge stritt er mit Leidenschaft. Es gab Worte, die ihn berauschten; er lächelte mit Behagen, wenn er sie aussprach. Man wußte, daß er sich mit Ausdauer Arbeiten hingab, aber das Ziel seiner Bestrebungen und die Ursache seiner Unruhe war den meisten Menschen unbekannt. Da ihm die Gesetze der Ökonomie fremd waren, verausgabte er sich ohne Rücksicht auf Nutzen. Sein Leben verbrannte um nichts, aber es glich einer Kerze vor heiligem Bildnis in nächtlicher Kirche, denn ein heimliches Feuer wohnte in ihm.

Wie alltäglich war er aufgestanden und hatte sich angekleidet. Er war den gewohnten Gefährten seines Lebens begegnet, und sein Mund war stumm, seine Blicke waren nirgends haften geblieben. Er hatte ein Buch und dann noch eines durchgeblättert, sich gesetzt und wieder erhoben. Zwanzigmal hatte er vom Fenster die Straße oder den Himmel nach geheimem Rat befragt. Immer noch beherrschten ihn beängstigende Bilder.

O Mutter! Welche dunkle verhängnisvolle Macht hat es gewollt, daß du, die du sanft, und ich, der so voll kindlicher Zärtlichkeit war, daß wir niemals Seite an Seite leben konnten. Oh, du weißt nicht, wie groß meine Verzweiflung war, wenn ich nach unseren beklagenswerten Zwistigkeiten durch die Wand des Zimmers dein Weinen vernahm. Geliebte Mutter, schon die Erinnerung an dein Antlitz läßt mich Tränen vergießen. Ach, wenn du doch um die Zähigkeit meiner Reue wüßtest, die Heftigkeit meines Schmerzes, wenn ich deiner gedenke! Du bist auf Erden das einzige Wesen, das ich liebte. Und niemals sagte ich es dir, vielleicht auch wirst du es niemals wissen. Ach, warum? Warum nur! Oft denke ich daran, daß ich dich eines Tages verlieren muß. Ich sehe mich hinter deinen sterblichen Resten schreiten, und solch eine Fülle von Trauer drückt auf mich nieder, daß ich ganz mutlos werde. Wenn du gingest, ehe die letzten Worte, die wir einander sagten, in der Wärme des Verzeihens auslöschten, würde mein Schmerz zur Unerträglichkeit.

Aus unabweisbarem Verlangen, seine Unruhe zu überrennen, war er nach dem Frühstück abgereist.

„Ist Ihnen eine schlechte Nachricht zugekommen?“ hatte man ihn gefragt. „Nein, ich muß meine Mutter aufsuchen, es ist weiter nichts . . . eine Familienangelegenheit.“

Der Zug fuhr durch die Spätherbstlandschaft dahin, mitten durch tiefen Schlaf, den er nicht aufstörte.

Es war schon lange her, daß er im Vielerlei der Geräusche und Bewegungen den Bahnhof verlassen hatte. Seine Aufregung hatte die Blicke der Zurückbleibenden auf sich gelenkt. Doch ohne Eile und mit aller Kraft hatte er sie mit sich gezogen, bis sie den Körper dem Zuge nachbogen und sogar Tränen aus ihren Augen traten. Die Blicke waren pfeilgleich, wie lange Fäden aus gespanntem Bogen, durch die Luft gefolgt, bis sie einer nach dem anderen zerrissen.

Ein wenig später hatte das Lokomotivenungeheuer, fröhlich pfeifend, die offenen Felder erreicht.

Die Reisenden drängten die schon ferne Traurigkeit der Abfahrt in ihr Gedächtnis zurück und musterten sich gegenseitig. Irgendwelche Betrachtungen, Dank und Entschuldigung wechselnd, streckten sie ihre Worte wie Hände einander entgegen. Die Reisenden, die noch eine weite Fahrt vor sich hatten und die ganze Nacht im Abteil verbringen mußten, nisteten sich sorgsam ein, standen auf, öffneten Taschen und veränderten unaufhörlich ihre Lage.

Die Gespräche waren rasch verflattert, hatten sich schließlich auf zwei oder drei Reisende beschränkt, einige Worte waren noch durch die Tür entflogen, dann war nichts mehr hörbar, als das Hineilen des Zuges, Pfeifen, der Lärm der Räder, des Puffers, der Achsen und Bremsen.

Männer und Frauen schlummerten in der drückenden Schwüle des Abteils.

Er war es, der seine Worte sparte und seine ganze Aufmerksamkeit der Landschaft zuwandte, wie sie ihm der dahineilende, in den Stationen nur atemholende Zug aufrollte.

Der Strahl des Sonnenunterganges veränderte alle Dinge, als sein Auge wieder die kleine Haltestelle wahrnahm, die in der Landschaft verloren dalag. Gewöhnlich kam man nicht mit diesem Zuge, man zog den rascheren Abendzug vor.

Niemand außer ihm stieg aus, niemand stieg ein. Aus den Türen beugten sich neugierig einige Köpfe vor, wenige Schritte weit trug er noch die Erinnerung der Gesichter mit, denen sein Blick begegnet war.

Keinerlei Gefährt wartete am Ausgang. So hatte er denn eine gute Wegstunde vor sich. Er schloß die Augen und sog diese reine Luft ein, die ihm nun wiedergegeben war. „Vorwärts also!“ Er machte sich auf den Weg.

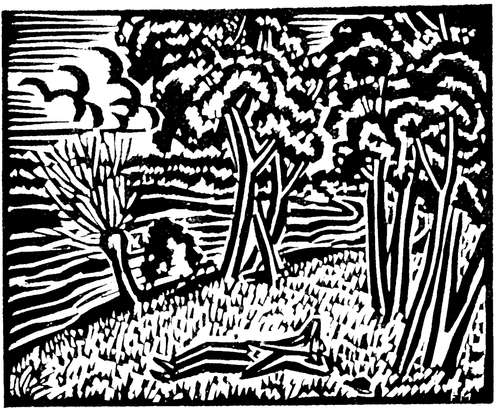

Die letzte Abendröte des Himmels kämpfte gegen große Massen violetten Dunkels. Ein rosiges, hinsterbendes Licht färbte die Straßen, die Wiesen, die aufgepflügten Äcker und die abgemähten Felder. Die Landstraße ging bergab, bergan.

Er war bisher gegangen, ohne rings etwas zu sehen, bis die Abendfrische ihn frösteln machte und er seine Augen hob, um sie selbsttätig umherschweifen zu lassen. Rasch gab er ihrer Neugier nach. Er stand an der Flanke eines Hügels, der ein Tal überragte. In der Ebene unten sah er am Rande eines gelbgoldigen Flußbettes einen Maierhof mit seinen Nebengebäuden. Ein fast unsichtbarer Rauch stieg langsam gegen den Himmel, der nun in blassem Blau schimmerte; eine kaum fühlbare Brise hatte die Wolken hinweggefegt.

Er war ergriffen. Soweit Auge und Ohr reichen konnten, stieg etwas Lächelndes und Friedliches mit dem durchsichtigen Rauch hinan — stieg — denn es war nichts Bewegungsloses, wie etwa eine lastende Ruhe auf der Erde, sondern ein Lebendiges, ein Lebhaftes und Strahlendes, das an eine sehr langsame und feiervolle Himmelfahrt gemahnte. Das ganze Weltall war nur mehr ein wohl angemessener Rahmen um dieses Schauspiel, und die Bäume, die in ihre Blätter eingenistet waren, schienen eine Freude, uralt und unergründlich wie die Welt selbst, in sich zu wahren.

Er setzte sich auf die Böschung, pflückte ein Gras und kaute daran. Dann glaubte er das Geräusch eines Wagens zu vernehmen und erhob sich.

Er durchquerte einen kleinen Fichtenwald, der so dunkel war, daß er unwillkürlich seine Hände aus der Tasche zog. Er drehte den Kopf nach rechts und nach links. Er lebte mit einemmal in einer Art Exzeß im Innersten seines Ichs. Einmal wandte er sich aufmerksam, horchte auf und ward lebhaft bewegt. Er hatte schon den Wald verlassen, als er, die Augen aufschlagend, auf dem Gipfel einer kahlen Erhöhung einen Baum entdeckte, einsam und riesenhaft, der sich sehr stark von jenem Teil des Himmels abhob, wo die letzten Strahlen der Sonne verdämmerten, und der wie in tragischer Geste seine Zweige in alle Richtungen warf. Ein unangenehmer Eindruck machte sich ihm fühlbar, und er sah die nächtlichen Bilder wieder. Gelesenes, das von Vorahnungen handelte, die später die Tatsachen bestätigten und die ihm nichtssagend erschienen waren, gingen ihm aufs neue durch den Kopf. Sein Urteilsvermögen beschäftigte sich nicht mit diesen Geschichten, sein Verstand hatte nichts übrig für sie. Wenn sie auch plötzlich an der Oberfläche seiner Erinnerungen erschienen, er schenkte ihnen deshalb nicht mehr Aufmerksamkeit. Aber hinter den Gedanken, die in seiner Stirn lebten, nahe den Augen oder ferner, vielleicht viel ferner, meinte er unklar das Vorhandensein einer drückenden Erinnerung zu spüren.

Die Nacht war herabgesunken. Er schritt hin und dachte dabei, daß der Mensch im Dämmern beseelter sei. Ein Gefühl voll Ernst und Tiefe erregte ihn. Er fühlte sich einer Majestät zugehörig, die er sich fortan zu wahren versprach. Er bedauerte, so oft knabenhaft, ja selbst frivol gewesen zu sein. Wie hatte er sich doch diesen schalen Vergnügungen hingeben können! Er dachte mit Verachtung und Unbehagen an diese fraglichen Gefährten seiner Zerstreuungen.

Nun näherte er sich. Hier war es, wo er im dichten Gras, unweit des Grenzsteines, auf den er sich, um zu lesen, gesetzt, eine kleine Schere verloren hatte, ein Andenken, das ihm lieb war, und während er so hinging, forschte er das Dunkel ab. Das Glockengeläute kam bis zu ihm heran. Er erbebte: schon so nahe war er! Da hatte er Angst, und seine Brust schnürte sich zusammen. Er horchte erschrocken. Ein Begräbnis oder eine Hochzeit? Wer kann das unterscheiden! Als er klein war, hatte er, zum Fenster hinausgelehnt, oft diesen Glocken gelauscht. Er war nur Kind gewesen, und schon hatte Unzufriedenheit in seinem Gemüt gewohnt. Die Stirn an die Scheiben gepreßt, hatte er bei Einbruch der Nacht die Bäume, hauptsächlich jene Akazie betrachtet, die sie alle überragte. Die Gärten waren voller Schatten gewesen, und wenn er die Augen hob, hatte er die Unendlichkeit grenzenlos vor sich herfliehen gefühlt. Anders als mit dem Gedanken hätte er diesen Raum füllen wollen, über den Hügeln schweben mögen, um für immer sein Leben jenem Zentrum des Weltalls zu verschwistern, das seine Augen und sein Instinkt da oben im funkelnden Himmel errichtet hatten. Er hatte vor Traurigkeit gefroren, ein so Geringes gegenüber dem Großen zu sein, das er ahnte. Seine Mutter hatte ihn dann gerufen: diese gütige Lampe, die willkommenbietende, der Anblick der vertrauten Möbel beschwichtigten bald in ihm die Bedrückung, die die Weite und der Abend ausgeströmt.

Seither hatte er den Vorsatz und dann die Gewohnheit angenommen, sich zwecklose Betrachtungen zu untersagen. Die Stadtglocken beunruhigten ihn längst nicht mehr, und er verhöhnte böse jede romantische Schwermut. Wenn es ihm dennoch manches Abends widerfuhr, unbeweglich im Dunkel am Fenster zu sitzen, bis er allmählich alle Erdenschwere verlor, so geschah dies in einer fortgesetzten Steigerung seiner Seele nach oben, in einem Aufschwellen seines ganzen Wesens, das nach jeder Rückkehr in sich selbst die Fülle der Gegenwart wieder entdeckte.

Vor ihm strahlten Lichter auf. Dies war der Marktflecken, den seine Mutter bewohnte. Von seiner Höhe überragte er ein ganzes Gebiet von Ebenen, Flüssen und weißen Landstraßen. Die Häuser wuchsen mit dem Felsen zusammen, der sie trug. Die Kirche war ganz oben, Gott so nahe als möglich.

Er kam durch einen Garten, wo Wäsche aufgehängt war. Die Unzahl der Sterne machte den Schatten durchscheinend, und man sah, wie die Grashalme sich regten. Er vernahm ein Geräusch. Ein ihm unbekannter Hund sprang aus seiner Hütte, schnupperte an ihm, ohne zu bellen. Eine große Angst übermannte ihn. Mit jedem Blick in diesen Garten, der ihm so vertraut gewesen, lächelte ihm eine Erinnerung, die in seinem Gedächtnis schlummerte. Die Dinge schienen ihm da so voll von einem verborgenen, fremdartigen Leben, das er nie vermutet hatte. Er hielt inne, und sogleich ward er der unendlichen Stille der Nacht in all ihrer Größe bewußt. Ja, vielleicht war es die Gewalt dieser Ruhe gewesen, die seinen Schritten Einhalt geboten. Lange sog er den Duft ein, dem die Kühle der Stunde eine unirdische Reinheit verlieh.

Als er die Hand auf die Türklinke legte, kam wieder alle Angst über ihn. Irgend etwas ging für ihn von dieser Tür aus, eine Art feindseliger Gegenwart. Er öffnete die Tür, durchschritt den von einer Petroleumlampe erhellten Gang und stieg die Treppe hinan. Der staubige Althäusergeruch erweckte manche Erinnerung in ihm. Vom ersten Stock vernahm er Kinderlachen, und er blieb stehen, weniger um zu horchen, als um einen Augenblick noch zu zögern. Sein Herz schlug sehr stark, und eine plötzliche Müdigkeit machte seine Knie zittern. Aus Furcht, überrascht zu werden, schritt er weiter. Die zweite und letzte Lampe des Stiegenhauses ward sichtbar. Da sie qualmte, drehte er sie herunter. Bei jedem Schritt wurden ihm die Schuhe schwerer. Er blieb oft stehen und sah, die Hand auf dem Gitter, in den Schacht der Treppe oder in sich selbst hinab. Wieder durchlebte er seinen nächtlichen Traum, der gewiß tragischer war als alle Wirklichkeit. Sicherlich hatte er noch große Angst vor dem, was er gesehen hatte, aber bald hatte er sich wieder in der Gewalt; und wenn er es ersehnt hatte, seine Mutter zu sehen, so geschah das aus Gründen, die schließlich mit jener nächtlichen Episode nichts zu tun hatten. Eine Gewißheit würgte ihn jetzt. Er würde eine bedrückende Nachricht vernehmen. Aber was? . . . Was? . . . Oh, was denn nur?

Aber dies geruhsame Haus, in dem gelacht wurde, schien kein solches Drama erlebt zu haben. War indes dieser Friede, einzig von der Unterhaltung der Kinder unterbrochen, nicht ein neuer Beweis? Er stellte sich in diesem Augenblick die Wohnung seiner Mutter vor. Fremde gingen von einem Zimmer ins andere und sprachen mit gedämpften Stimmen. Von neuem erschien ihm ein quälendes Bild. Auf den Fußspitzen stieg er die letzten Stufen empor. Er horchte, an die Tür gedrängt; unten ging wieder das Lachen an. Seine Brust war ihm wie in zu enger Kleidung eingeschnürt, sein Hals, wie umdrosselt, tat ihm weh. Er strich über die Tür hin, denn es war eher ein Streichen als ein Klopfen und ein so leises, daß kaum die ängstliche Schwinge eines Vögelchens davor erschrocken wäre. Er wartete. Nichts. Er war darüber froh, bedeutete es doch eine Gnadenfrist. Da er nun alles erfahren würde, hatte er keine Eile. Er atmete leise, mit Methode und besonderem Genuß, so wie man etwas kostet, das man liebt. Es war finster, aber wenn er den Blick hob, sah er durch eine Scheibe ein großes Stück gestirnten Himmels und erkannte das Sternbild der Kassiopeia. Wie Wasser vom Springbrunnen fiel die unendliche Stille von den vier Türen des Flures, und er blieb unbeweglich stehen, über sich das Raunen nächtlicher Mächte. Er wußte wohl, daß man sein Klopfen nicht gehört haben konnte, aber er wartete noch, um die Zeit, da noch Zweifel gestattet war, auszudehnen. Dies dauerte kaum einige Sekunden. Nun klopfte er entschlossen und erschrak über das Geräusch. Da rührte es sich, man kam. Die Tür wurde geöffnet, und ein großes Viereck von Licht fiel in das Dunkel. Seine Mutter stand vor ihm. Er zitterte vor Staunen und konnte kein Wort hervorbringen.

„Du bist es!“ sagte sie mit leisem Zurückweichen. Und als er mit gesenktem Kopf verharrte: „So tritt doch ein.“

Sie hatten kaum zwanzig Worte miteinander gewechselt.

Seine Mutter hatte ihre Arbeit wieder aufgenommen und nähte unter der Lampe. Sie beobachtete eine scheue Zurückhaltung und wartete auf die Worte, die er hartnäckig unterdrückte, wie man auf einen Chok wartet. Und sie sammelte ihre Gedanken zum Widerstand.

Er saß abseits vom Tische. Die Lampe, deren tütenförmiger Schirm das Licht dämpfte, beleuchtete nur seine Hände und Knie. Sein ganzer Oberkörper verlor sich im Dunkel, das der unsichtbare Plafond nicht aufhielt. Und für Augenblicke floh er in dies Dunkel so tief und lange hinein, daß das Zurückfinden in dies Zimmer, in dem er saß, und vor diese Dinge, in die Wirklichkeit dieser Lampe, für ihn das Erlebnis einer tatsächlichen Rückkehr bedeutete. Seine Mutter war da. Er konnte ihr stilles Antlitz betrachten, ihre schönen grauen Haare, ihre hellen Augen, die unmittelbar ihre ganze Seele ausdrückten. Von der Lampe strahlte eine stille Glückseligkeit aus, und wenn er den Blick ihr zuwandte, war er von einem unvergleichlichen Wohlsein umfangen. Er rekelte sich vor Zufriedenheit. Im Geist sah er die Gesichter seiner Freunde. Nie hatte er sie so geliebt. Er lächelte ihnen zu, als ob sie gegenwärtig wären. Wie freudig hätte er jenem, der ihm so viel Übles angetan, jetzt einen festen verzeihenden Händedruck gespendet. Sein ganzes Wesen zerschmolz im Verlangen, gut zu sein.

Er hatte einen lächerlichen Traum gehabt. Seine Mutter! Seine gute Mutter, die er so sehr liebte! Er konnte sich nicht satt sehen an ihr. Selbstsüchtig genoß er seine unbegründete Angst. Er schob den Augenblick des Gefühlsergusses hinaus, ja, er bedurfte nicht mehr dieser Entladung.

Nur mit den Lippen antwortete er auf die Fragen, die ihm seine Mutter stellte, ohne daß hinter seinen Worten sein heimlicher Gedankengang unterbrochen wurde.

Aber einen Augenblick schwieg er so andauernd, daß seine Mutter ihn ansah. Und da er seiner Tränen sich nicht mehr enthalten konnte, da ein unüberwindliches Schluchzen seinen Hals aufschwellte, streckte seine Mutter ihm die Arme entgegen: „Lieber Junge! Dir ist vergeben, weil du heimgekehrt bist.“

Und er verschwieg seinen Traum.

Er öffnete vorsichtig das Gitter und betrat den Park. Unbeweglich leuchtete das Laubwerk im Mondlicht. Alle Dinge waren in Traum entrückt, der Wirklichkeit beraubt. Und der Kronlüster des Himmels trug auf seinen tausend Armen so viele helle Flammen, daß der junge Mann, als er den Kopf hob, ihn wieder demütig senkte, so sehr überwältigte ihn das Licht. Nichts gemahnte an die Menschen. Der Weltenraum hatte selbst die Erinnerung an sie verloren. Sie waren in die Geschichte zurückgesunken, aber in der Stille spürte man dennoch etwas von ihrem Schlummer, der nicht grundlos sich durch ihren versiegelten Mund und ihre ruhenden Körper kundtat.

Der nächtliche Besucher ahnte irgendwie, daß dieser Stunde nichts Körperliches gestattet war. Seine Gegenwart in ihr hatte etwas Unerlaubtes, das ihn seltsam wach hielt. Als einziges Lebewesen mit offenen Augen in solchem Erdenwinkel, fühlte er sich in dieser unendlichen Nacht hellsichtig und so unruhig, wie wenn man Verrat übt an einer Versprechung. Er war sicher, irgendeine Majestät zu verletzen und mit seinen unwürdigen Schritten eine heilige Stätte gestört zu haben, über der ein Verbot schwebte.

Aber die Bewegung, die sich in ihm regte, hieß ihn alles für das Wunder dieser Stunde einsetzen.

Er erreichte die ihm so wohlbekannte kleine Allee, die, von Taxus mehr als mannshoch eingerahmt, ins Dunkel mündete.

Die Erde war weich, und seine Schritte verursachten keinerlei Geräusch. Durch das Dickicht erblickte er eine Lärche, schwarz gegen den Rasen gestellt, ihr Wipfel schimmerte silbern im Mondlicht. Sie war unbeweglich, als hätte sie endlich das vollkommenste Gleichgewicht erreicht, das sie so lange im Hin- und Herwiegen gesucht.

Das Haus stand wie ein schweres Schiff in die Stille verankert. Rings kein Mensch. Der ganze Park, die Wälder, die Ebenen in der Ferne, der leuchtende Himmel, sie alle erschöpften sich in einer unübersteiglichen Trauer um ein fernes Wesen. Er setzte sich auf die Bank in der verschatteten Allee. Eine große Rasenfläche trennte ihn von dem mondbeschienenen Haus. Alle Läden waren geschlossen. Die Glasscheiben der Türen leuchteten durch die Eisenstäbe. Die Schornsteine gaben keinen Hauch mehr.

Warum war sie noch nicht da? War sie inmitten ihrer Träume eingeschlummert? (Eine Redewendung, die ihm lieb war, entstieg dem Halbdunkel seines Erinnerns.)

„Wie ein Sänger in unsagbarer Schwermut,

Inmitten seiner Lieder, den Tränen erlag.“

Auf dem sehr dunklen Weg, der den See umsäumte, bemerkte er das Phosphoreszieren eines toten Fisches, und seine Gedanken nahmen eine andere Richtung.

Die große Stille der Nacht wirkte immer weiter, als gebäre sie sich endlos aus sich selbst.

Warum, warum kam sie noch nicht? Seit dem Vorabend waffnete er angesichts des Ereignisses seinen ganzen Wortschatz. Nun begann dieses Warten seine Vorbereitungen zu zerstören. Durch das häufige Wiederholen der Worte, die er sich zu sagen vorgenommen, verwirrten sie sich allmählich, und schon zweifelte er an ihrer Wirksamkeit. Wie um ihr Kommen herbeizuzwingen, erhob er sich ungeduldig, machte zwei Schritte und ließ sich auf die Bank zurückfallen. Er litt. So würde er also nicht mehr genug Zeit haben, um mit Muße diesen letzten Abschied zu genießen, nicht mehr genug Augenblicke an ihrer Seite verbringen. Es verlangte ihn, sie noch sehr lange anzusehen. Und wie viel hatten sie einander noch anzuvertrauen! Wer weiß, was er noch alles hören, welche einzigartigen Augenblicke er noch erleben würde! Nun wußte er kaum, warum er sich zu reisen entschlossen hatte. Je mehr die Lösung herannahte, desto mehr verwunderte er sich, sie erwünscht zu haben und daß er selbst es gewesen, der mit Geschick ihre Notwendigkeit erwies. Wie leicht war ihm der Sieg geworden! Nun folterten ihn wirre Wünsche. Ehe er ging, wollte er wissen, ob denn wirklich im Grunde ihrer Seele Bedauern war. Ein letztes Mal noch konnten sie einander ihre geheimsten Gedanken ausliefern. Sie würden beide völliges Reinemachen in ihren Seelen halten. Natürlich war dies nur eine Genugtuung, die er sich verschaffen wollte, das Ergebnis einer dunklen Unruhe, die in ihm wühlte. Denn nichts mehr konnte ihn hindern abzureisen. Das Boot, das ihn entführen sollte, lag unweit verankert. Der Atem des Meeres flog bis zu ihm heran, die Seeluft salzte seine Lippen. Wenn die Nacht sich über einen neuen Tag gesenkt hat, wird er schon weit weg und alles zu Ende sein. Seine dunkelsten Gedanken werden ihm wiederkehren, und von neuem wird er diesen großen Ekel empfinden, der ihm so wohlbekannt ist. Er wird es verwünschen, der Einsame zu sein, der, dem häuslichen Leben feind, sein höchstes Vergnügen darin findet, immer wieder kaum genossenen Wonnen zu entfliehen. Wie ein Schleier wird die Traurigkeit hinter ihm herwehen, dann aber werden erlebnisreiche Tage folgen. Er war im Vergessen erfahren. Diesmal zwar hatte es ihn tief gepackt. Aber die Reise forderte ihr Recht. Diese Frau und der Ort hatten alles gegeben, er selbst alles genommen und selbst alles gegeben. Andere Tage, andere Geschehnisse warteten nun seiner. Wie in früher Zeit würde er an sich und die Dinge denken können, frei ohne Bindung, allen Zufällen bereit, andere Städte, andere Länder, andere Wesen schauen. Er wird den Klang neuer Stimmen kennen lernen. Da er nirgendwo von irgend jemandem erwartet wurde und an nichts gefesselt war, durfte er sich hoffnungsfreudig für alles erwärmen, aller Gemeinsamkeit und allem Gefühlsüberschwang sich erschließen, grenzenlos sich von neuen Wünschen treiben lassen.

Und die Vielfalt des Universums kreiste hinter seiner Stirn.

Ein Teil seines Selbst war in diesem Hause gefangen. Er würde es befreien und singend von dannen ziehen. Er hatte rasch das Sklaventum der Gewohnheit durchschaut, aber sich feige abgekehrt vor all dem, was er zerstören mußte, um sich zu befreien. Eines Tages schließlich hatte er sich gesagt: Was tue ich hier? Wie hat sich dies begeben? Er verstand, daß er hier die Freude und ihre Hilfsquelle erschöpft hatte. Er blieb aus Lässigkeit, wie einer, der unbeweglich auf dem Platze verharrt, zu dem ihn irgendein Antrieb versetzt hat. Da er von den Renten der Leidenschaft lebte, erwartete er nur mehr Zahltage. „Es ist gut, daß ich reise,“ spottete er. „Ich bin ja frei, ich habe nichts versprochen, ich habe keine Schwüre getauscht.“ Diesen Gedanken hielt er fest, er erleichterte ihn. „Wahrhaftig, wir haben einander nicht das geringste Versprechen gegeben.“ Vom ersten Tage an mußte sie diese Lösung vorausgesehen haben. Außerdem hat sie die Notwendigkeit der Trennung begriffen, sie ohne den geringsten Vorwurf entgegengenommen.

Wenn er an die Zukunft dachte, an all das, was ihm noch bereitet war und was er noch nicht besessen, litt er vor ungeduldiger Erwartung. Er dehnte sich ins Unbekannte hin. Diese unausgesetzte Spannung und dunkle Anziehung war ein Teil seines Wesens. Niemals war er ganz in der Wirklichkeit der Dinge, aus denen sich sein gegenwärtiges Leben zusammensetzte. Selbst wenn er mit anderen Menschen sprach oder Taten vollbrachte, die scheinbar die ganze Aufmerksamkeit seines Geistes beanspruchten, ließ er den größten Teil seines Wesens anderswo umherschweifen. Er redete Worte, indes seine Augen sorgsam das Antlitz des Fragenden musterten, und zu gleicher Zeit entführte sein Geist ihn zu anderen Visionen.

Zuweilen wurde dies Bedürfnis, seinem inneren Ruf zu folgen, so unwiderstehlich, daß er sich tatsächlich ganz allmählich von dem Ort entfernte, den sein Körper eben einnahm. Sein Partner, der gewahrte, daß ihm nicht mehr zugehört wurde, stellte das Sprechen ein. Erst viel später bemerkte er selbst das Schweigen.

Er schien nur in der Erinnerung oder Vorausahnung zu leben. Seine Gegenwärtigkeit, seine lebendige Seele zauberte sich ein lautlos durch nächtliche Landschaft dahinsegelndes Fahrzeug vor, dessen Fahrgäste alle in Träumen lagen.

Er wußte, daß er sich niemals irgendwo würde festsetzen können. Sein Geist hatte eines Tages einen Traum begonnen, den er nicht zu Ende führen sollte. Von Zeit zu Zeit würde er innehalten, um ihm nachzusinnen, zu kurzem Ausruhen die Augen aufschlagen und dann wieder wie von der Strömung eines Flusses erfaßt und hinweggetragen sein. Mächte seines inneren Menschen hatten ihn immer gehindert, sein ganzes Wesen hinzugeben. Ein Teil seiner Persönlichkeit blieb der Mitteilung verschlossen. Niemals würde ihn jemand kennen lernen, wie er war. Ja selbst neben jener, die er so sehr geliebt, hatte er im Überschwang der Hingabe, gleichzeitig mit dem großen Wunsch, sich in ein anderes Wesen zu versenken, in Augenblicken stürmischster Leidenschaft empfunden, daß ein Teil seines Selbst stumm und kraftlos verharrte und gleichsam seinem Abenteuer fremd blieb. Kein Mensch, den er gekannt und mit dem er verkehrt hatte, konnte die Schwelle seiner Seele übertreten. Der Mittelpunkt seines Wesens lebte geheimnisvoll in dunklen Tiefen. Er schwor oft jene Zone tätigen Lebens herbei, die er selbst kaum kannte und in der sich ein wundersames Leben entwickelte.

Er betrachtete das Haus, nichts regte sich. Wieder nahmen ihn seine Gedanken gefangen.

Vorhin hatte er ein wenig Trauer, ein unbestimmtes Bedauern empfunden. Jetzt frohlockte er, und Trunkenheit begeisterte ihn. „Dies ganze Leben, das noch nicht niedergeschrieben ist!“ dachte er. Bewegung, Zeit, die sich verflüchtigt, alle Dinge wandelnd, Glück, ein Mensch zu sein, rastlos durcharbeitet, ein Mensch, dem jeder Tag etwas nimmt und beschert! O Baum, der nicht endet im Wachstum, o Buch, in dessen zahlreichen Kapiteln endlos die Lösung hinausgeschoben ist. Nichts Abgeschlossenes bin ich, wie ein Kadaver, der zu letzten Grenzen gelangte. Zwischen meinem lebendigen Sein und den Gefilden, in denen sich mein eigenes Drama abspielt, hört der Zusammenhang nicht auf. Wie ein Quell eng von Pflanzen umschlossen, sprudle ich zwischen den Menschen. Ich setze mich mit jener eigensinnigen Regelmäßigkeit kraftvoller Meteore fort. Der kommende Tag ist mir immer ein Fenster, das sich leis auf Täler öffnet, eine Türe, die sich auf- und zutut, um einen Lichtstrahl einzulassen, den die Augen der Menschen noch nicht geschaut haben.

Möge der Atem des Weltalls ohne Unterlaß meine Einsamkeit umflügeln. Peitscht mich, ihr großen Stürme! Nichts wird jemals stark genug sein, in ein Zimmer mich zu sperren und über mich den Deckel fallen zu lassen. Ich bin die Spule, die einen Faden nährt, der endlos sich abwickelt.

Selbst mein Schlaf, in dem farbige Lichtbilder kreisen, ist nur Anschein der Ruhe.

Brenne du mein Leben! Steile und klare Flamme du, sei um sich greifendes Feuer! Stärke, Kraft du, ganz bereit, sich auszugeben, Ungeduld zu leben, all die Jugend, all dieser Schwung, für einen Körper, der zu klein ist, all dies zu fassen!

Wie langsam doch alles hinlebt und wie langmütig die Folgen aller Dinge sind. Wie doch der Weg zu dem, was verheißen, voll Schlaftrunkenheit ist! Alles verwirklicht sich so langsam, daß die Bewegung selbst unsichtbar wird, und das ganze Universum für Augenblicke eine bewegungslose Ausdehnung zu sein scheint. Hatte er nicht zuweilen das mächtige Verlangen, den Gesetzen dieses Wachstums zu entrinnen, sich durch seine Maschen zu winden, die Zeit zu überschreiten, mit einem Schlage die ganze Wirksamkeit zu erschöpfen, das ganze Kapital zu realisieren? Oh, nicht mehr von einem Tag zum andern übergehen in weichlichem Hinausschieben und Hindehnen, sondern plötzlich sein, aufrecht und bereit, ein Mensch, der neu aus sich selbst hervorsprudelt.

Aus dem Herzen der reglosen Nacht sandte mit einemmal der nächtliche Sänger, wie zum Vorspiel, einige Rufe.

In der Seele des Menschen, der sich da befand, tat sich eine weite Stille auf. Das Ohr in das Dunkel gewandt, sich seiner ganz zu erlaben, horchte er dem wunderbaren Gesang. Der Vogel ließ einige Noten fallen und hielt inne, bald drängten sich die Töne und reihten sich nun ohne Unterbrechung aneinander. Sie waren voll und wohlklingend, und der ganze Park schwelgte mit ihnen. Aus dem Dunkel stieg der Sang gegen die Helle, und die große Stille der Nacht tauchte ringsum alles in Reinheit. Das pathetische Schluchzen stieg von den Bäumen, der Erde, von den Wassern auf. Es wußte um die Märchenträume, die Wassertiefe, die Macht der Säfte. Alle Blätter zitterten darauf, es zu hören, aus der heißen Erde strömte es in die Sommernacht, drang längs der verzweigten Äste hinauf, entriß alle Pflanzen ihrer Schlaftrunkenheit, nährte sich von ihrem Mark, um dann rasch und stark, wie die großen Wasserfälle, in einem Satz die kühnen Wipfel der höchsten Pappeln zu überspringen, in den heiteren Höhen des erleuchteten Himmels sich zu verlieren.

Die Seele des jungen Menschen weitete sich mächtig. Er wuchs in seinen Tiefen. Mühelos verbreitete er sich in alle niederen Räume seines Wesens. Sein Herz in der geweiteten Brust nährte sich von einem strahlenden und herrlichen Leben. Unaufhörlich rieselte die Klage des verzweifelten Vogels hin. Sie ragte einsam in die Welt. Und der Mann, feuchten Auges im Dunkel verloren, erlebte sie, als brächte er selbst sie hervor. Ihm entströmte der Sang, und besser als irgend Worte, drückte er die Heftigkeit seiner allzu geliebten Trauer aus. Die Töne quollen bald scharf, bald dumpf, und seine plötzliche Verzweiflung vereinte sich ganz mit ihrem Wellengang. Er sah nach rückwärts gebogen die Perlenreihe der Töne endlos gegen die leuchtende Wolke aufsteigen.

„Sang, o Sang, deine unendliche Schwermut erreicht die des traurigen Mondes und vermählt sich ihr in Tränen. Ich belaste dich mit meinem unwahrscheinlichen Schmerz, mit meinen unauslöschlichen Wünschen und jenem unsterblichen Durst, der mich verzehrt. Äußerster Teil meines Selbst, wie der bebende Stengel eines Kelches bist du, der meine verzweifelt trunkene Seele der öden Unendlichkeit hinopfert. Steige, steig an! Höher noch! Verschütte weithin diesen Kelch, und möge dein bitterer Regen über die ganze Erde fallen. Blähe zornvoll deinen Hals, du dunkler Sänger, und laß deinen Hauch nicht verklingen. Schon nähern aus dem Innern der Zimmer sich den Fenstern blasse Gesichter. Männer kommen, ihre Unruhe in deinem Sang zu kühlen und von ihm Erleichterung zu erbitten.“

In dem außergewöhnlichen Frieden dieser Stunde ertönten immer wieder die Triller, und der Gesang erreichte schmerzvolle Fülle und Macht. Der Mann, der ihm lauschte, fühlte sich durch ihn für Augenblicke wie emporgehoben, auf Gipfel entführt und sanft in den Höhen gewiegt. Ganz seiner Verzückung hingegeben, sah er nicht mehr nach dem Hause, bis ein leises Geräusch ihn erbeben ließ. Die Läden der Tür öffneten sich langsam, und eine Frau erschien im vollen Licht. Er stand auf, sein Herz schlug schnell. Es war das letzte Mal! Damit sie ihn sähe, trat er aus dem Dunkel. Ihn bemerkend, überquerte sie laufend, vorgeschnellt wie ein Segel, die große Rasenfläche.

Er empfing sie in seinen Armen, die sich unwillkürlich geöffnet hatten. Auf der Bank sitzend, hielten sie sich in langem Schweigen eng aneinandergepreßt. Über ihre stummen Lippen hinweg vereinigte sich im Dunkeln ihr Geist. In der Majestät einer großen Andacht fühlten sie, wie das gelebte Leben zu ihnen zurückkehrte. Sie erahnten darin selbst den Augenblick, wo sie wieder zu sprechen beginnen mußten.

Er sog den Duft ihres Haares ein und liebkoste ihren so zarten Hals; sie aber, an seine Schulter gepreßt, rührte sich nicht. Von fernher hörten sie das Rollen eines Zuges, den langhingezogenen Schrei einer Dampfpfeife. Ihre Seelen weiteten sich an der Entfernung, dann verflüchtigten sich die Geräusche, starben wie ein Röcheln hin, und das Mondlicht schien noch mit vermehrtem Glanz in die wiedergewonnene Stille zu gleißen. Lichtpünktchen glitzerten in den Büschen, winzige Strahlenbündel entstanden und erstarben auf der Wasserfläche des Sees.

Mit kaum wahrnehmbarer Stimme brachte er Worte hervor. Doch wie verloren in die Bilder des Traumes und Halbschlummers, blieb sie unbeweglich. In der großen Stille fürchtete er so sehr den Klang seiner eigenen Stimme zu hören, daß sein Gespräch erstarb. Er machte entfernte Anspielung auf seine Abreise, unhörbar atmete sie und antwortete nicht. Ein Wort, deutlich und scharf, stach plötzlich hervor. Beschämt schwieg er, es ausgesprochen zu haben. Das Schweigen wartete. Sie warf sich zurück und hob die Augen. Dieser Abend war der letzte Abend. Ganz leise sagte sie: „Es ist das letzte Mal.“ Er antwortete nichts, denn schon quälte ihn der heuchlerische Gedanke, das Wort in die Stille, aus der es noch hervorstach, zurückzustoßen. Auch wollte er den Gedanken ersticken, der sich in ihm zu entwickeln versuchte. Er sprach und sprach, wiederholte noch einmal die Notwendigkeit seiner Abreise. Man erwarte ihn dort, er müsse fort, könne sich nicht weichlich in sein eigenes Glück einnisten. Man durfte nicht alles dem opfern, was nur so neben dem Leben hinging.

Dem Gefühl mußte man widerstehen, dem Verstand die Oberherrschaft sichern. Wohl verstanden . . . Gewiß . . . Er verlor den Boden und wurde ungeschickt, weil er ohne Überzeugung sprach.

Und haben wir denn nicht das Beste unserer Selbst getauscht? Was könnten wir uns mehr noch geben? Sie neigte zum Zeichen der Zustimmung das Haupt. Man erwartet mich dort. Ja, man wird sich schon über die Lässigkeit, mit der ich mich in Bewegung setzte, verwundern. Wie rasch doch die Zeit vergangen ist! Nun sind es schon zwei ganze Monate, seit ich da bin. Zwei Monate!

Ich werde alle die verlorene Zeit einbringen müssen . . . Verlorene Zeit . . . O nein, die Worte täten mir unrecht. Ich wollte sagen . . . aber du verstehst mich ja, du, die feinfühligste der Frauen?

Sie blieb still und schien ihn kaum zu hören. Mit welcher Ruhe nahm sie diesen Entschluß auf, der ihn jetzt schreckte. Wie wenig schien sie unter ihm zu leiden. Würde sie ihm auf seiner langen Reise auch nicht im geringsten nachtrauern? Hatte er die verbrachten Tage einem eitlen Schein geopfert, so weit sie mißbraucht? Ein bitterer Gedanke prägte sich in seine Züge ein. Doch nein, sie würde zittern, sich erregen, ihm in den Arm fallen. Er feuerte sich an, ihre Ruhe zu stören, und begann von neuem. Weil wir stark sind und es so gewollt haben, zerreißen wir lächelnd die leisen Bande, die uns vereinen. Wir werden nichts mehr gemeinsam haben. Du wirst selbst die Erinnerung an mein Gesicht verlieren. Wenn wir uns eines Tages begegnen, werden wir vorgeben, einander fremd zu sein. Wir werden uns nicht selbst betrügen und, allgemeine Gesetze verachtend, es verstehen auseinander zu gehen, wenn wir das Vergnügen erschöpft haben. Ich weiß nicht, was für ein Mensch ich später sein werde, und derjenige, der heute mit dir ist, hat keinerlei Recht auf jenen. Auch werde ich nicht anteilloser Zuschauer des Verfalles sein, der dem zerbrechlichen Bau deiner Schönheit droht. Ich trage von dir ein vollkommenes Bild, das die Zeit vergeblich schwärzen wird, mit mir fort.

Zorn entflammte ihn. Er verausgabte sich vor dieser stillen und abwesenden Frau. Verzweifelt konnte er aus seinem Kummer keinen Ausgang finden und verwundete sich an seinen eigenen Worten. Oh, daß sie doch spräche, daß sie ihm diesen Schrei entgegenschleuderte, den er mit aller Kraft ersehnte. Dieser Schrei, der aus ihrem auf immer gespendeten Sein entspränge und sie ihm für immer einen würde! War dies nicht wichtiger und wünschenswerter als alles andere? Wenn sie es zu wollen verstände, würde er nicht abreisen. Wenn sie sagte: Mein Freund, geh nicht fort, du bist ja in meinem Leben solch eine Notwendigkeit, daß ich mir ohne dich kein Dasein vorstellen kann. Meine Furcht und meine Freuden, all meine Gedanken und mein zu empfindsames Herz, all das, was ich bin, hat es so gut vermocht, in dich das Netzwerk zarter Wurzeln zu versenken und sich von dir zu nähren, daß ich wie eine Pflanze, die man abreißt, sterben werde, wenn du gehst. Du bist der stets gegenwärtige Gefährte, der Horizont, hinter dem es mir gleichgültig ist, ob Land ist oder nicht. Du bist an meiner Seite der Freund ohne Geheimnis, der immer bereit ist, die Gedanken zu empfangen, die sich eben in mir bilden. Du bist immer wieder der Beweis, aus dem sich mein Glaube nährt, der mich leben macht, und der Vorwand für jeden meiner Tage bist du! Mein Leben ist der Vasall des deinen, und ich lege meinen Kopf an deine Schultern, zum Zeichen meiner treuen Ergebung. Wie könnte ich ohne dich mich des Übels auf der Welt, und dem Tode anheimgegeben zu sein, erwehren? Nein, nein, du mein wachsamer Ritter, du wirst nicht ohne mich ziehen. Ich hänge mich an dich, ich werde dir durch alle Lande folgen. Ich hefte mich an deine Fersen, bis ans Ende der Welt.

Er berauschte sich heimlich an diesen Worten, die er so gerne aus ihrem Munde empfangen hätte. Er bemühte sich, sie hervorzurufen, und ließ gleichzeitig seinen Entschluß als unerschütterlich erscheinen. Er wollte, daß sie plötzlich aus unaufhaltsamer Notwendigkeit hervorbrächen und nicht aus der Fähigkeit, sich seinem Wunsche anzupassen. Aber das Beben seiner Stimme, das ihm für Augenblicke den Hals zuschnürte, verriet ihn. Vielleicht kannte sie seinen verzweifelten Wunsch und erwiderte ihn nicht? und er wiederholte sich: Sprich, sprich, du siehst ja schon, daß ich die Ketten trage, die du um meinen Körper legen willst. Soll ich hinknien, soll ich mich demütigen? Sprich, und wenn du es willst, werde ich geringer sein, als die Erde unter deinem Fuß. Gib nur ein Wort mir, ein armseliges Wort des Bedauerns vom Saum deiner Lippen. Durchdringe mein Schweigen, fühle mein Elend, das nicht Ausgang weiß. Warum habe ich diesen Abschied gewollt? War es nicht mein eigensinniger Hochmut oder mein geheimer Wunsch, der sie dazu gebracht hat, sie verführt hat, mich erst das ganze Ausmaß des Glückes erkennen zu lassen, das ich eben durch diese Handlung verlieren sollte! O du Spieler, den nichts verhindern kann, das Beste seiner Güter im verhaßten Spiel zu wagen. Freundin du, lies in meinen Augen! Laß mich nicht gehen! Ich bin schon jetzt in Verbannung geraten. Über den unendlichen Ozean trauere ich dir nach! O wie weit bist du, und ich werde dich niemals wiedersehen. Halte mich zurück, noch ist es Zeit. Eine schmerzvolle Traurigkeit überkommt mich, wie ich diese Einsamkeit dort drüben mir bereitet sehe. Liebe, kleine sanfte Freundin, höre mich doch!

Sie verharrt wortlos gesenkten Hauptes, scheinbar in Unkenntnis des Ortes und des Vorgangs. Kein Zweifel mehr, sie ahnt nicht einmal diesen Schmerz, der ihr so nahe ist. Er sah ein Zimmer vor sich mit vielen Tapeten. Eine Lampe verschmolz in warmer Helle die Dinge, Winter war es und Abend. Es war sehr kalt draußen. Sie las, nahe dem Kamin.

Tränen trübten seine Augen.