The Project Gutenberg EBook of Mitteilungen aus dem Germanischen

Nationalmuseum, by Various

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with

almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or

re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included

with this eBook or online at www.gutenberg.org/license

Title: Mitteilungen aus dem Germanischen Nationalmuseum

Jahrgang 1900

Author: Various

Release Date: May 30, 2015 [EBook #49084]

Language: German

Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK MITTEILUNGEN AUS DEM GERMANISCHEN NATIONALMUSEUM ***

Produced by Karl Eichwalder, Martin Ågren, Reiner Ruf, and

the Online Distributed Proofreading Team at

http://www.pgdp.net

HERAUSGEGEBEN

VOM DIRECTORIUM.

JAHRGANG 1900.

MIT ABBILDUNGEN.

NÜRNBERG

VERLAGSEIGENTUM DES GERMANISCHEN MUSEUMS

1900.

der

Mitteilungen aus dem germanischen Nationalmuseum.

| Seite | |

| Andreas Herneisen, von Dr. Hans Stegmann | 1 |

| Goldschmiedearbeiten im Germanischen Museum, von Dr. Theodor Hampe. | |

| II. Langobardische Votivkreuze aus dem 6.–8. Jahrhundert | 27, 92 |

| III. Ein langobardischer Schaftbeschlag aus dem 7.–8. Jahrhundert | 97 |

| IV. Ein Vortragskreuz aus dem 10. Jahrhundert | 98 |

| Die Grabdenkmäler der Kaiserin Eleonore in Wiener-Neustadt und des Kaisers Friedrich III. im Stephansdome zu Wien von Dr. Karl Simon | 39 |

| Kachelöfen und Ofenkacheln des 16., 17. und 18. Jahrhunderts im Germanischen Museum, auf der Burg und in der Stadt Nürnberg, von Dr. Max Wingenroth | 57 |

|

Beiträge zur Geschichte des Kaufmanns im 15. Jahrhundert, von Dr. Otto Lauffer Vgl. Jahrgang 1899. S. 105. |

78 |

| Das Lebensende Georg Wechters des Älteren und seines Sohnes Hans Wechter, von Dr. Theodor Hampe. | 109 |

| Zwei Schreiben Maximilians I. von Bayern, von Dr. Rudolf Schmidt | 115 |

| Anhänger im Germanischen Museum, von Dr. Karl Simon | 118 |

| Herd u. Herdgeräte in den Nürnberger Küchen der Vorzeit, von Dr. Otto Lauffer | 129, 165 |

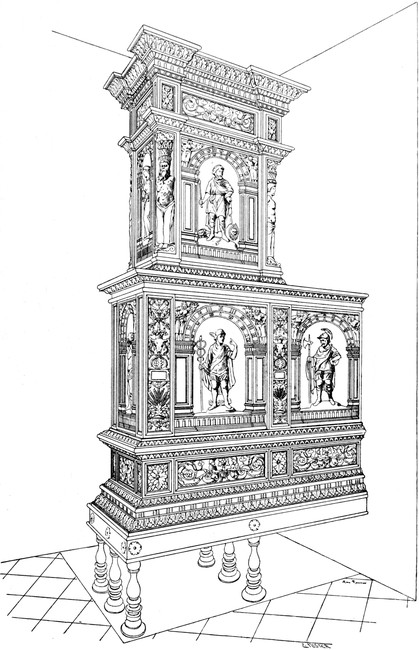

| Ein Orgelgehäuse aus dem Ende des 16. Jahrhunderts, von Gustav von Bezold | 138 |

| Recept wider die Faulkeyt vnd Klappersucht der Weyber vnd Magd, von Dr. Otto Lauffer | 142 |

| Der Neue Lucas van Leyden im Germanischen Museum, von Dr. Franz Dülberg | 157 |

| Eine Holzstatue des heil. Georg im Germanischen Museum, von Dr. Richard Grundmann | 185 |

| Literarische Besprechungen: | |

| Max Zucker, Albrecht Dürer | 43 |

| Karl Justi Winckelmann und seine Zeitgenossen I. | 144 |

| Litterarische Notizen | 55, 107, 155, 197 |

| Kleine Mitteilungen | 202 |

VON HANS STEGMANN.

Wer heute die obenstehenden auf Andreas Herneisen[2] sich beziehenden Verse des biederen Hans Sachs liest, wird sich, wenn er die Kunstverhältnisse Nürnbergs in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts sich vergegenwärtigt, kaum eines Lächelns erwehren können, auch wenn ihm der hier an Dürers Seite gestellte Andreas Herneisen zunächst noch gänzlich unbekannt sein sollte. Es gehört ein tiefes Eindringen in die Geschichte Nürnbergs in allen ihren Äußerungen politischer, wirtschaftlicher, geistiger und künstlerischer Natur dazu, um den Tiefstand begreifen zu können, den die Nürnberger Malerei noch nicht fünfzig Jahre nach dem Tode Albrecht Dürers, des Mannes, der ihr den ersten Platz in ganz Deutschland erworben, erreichte. Es können hier die Faktoren nicht aufgezählt werden, die den außergewöhnlich raschen, wenn auch nach außen noch verschleierten Verfall der in jeder Richtung so hoch bedeutenden Reichsstadt herbeiführten. Die bildenden Künste, vor allem die Malerei, zeigt denselben am augenscheinlichsten, nur das Kunsthandwerk blüht, weil eben allein das Bürgertum, d. i. in diesem Falle das Handwerk, sich[S. 2] ernste Tüchtigkeit bewahrt hatte, während die oberen Kreise, politisch, wirtschaftlich und geistig mit dem Vergessen und der Vernachlässigung der Momente, welche Nürnberg groß gemacht hatten, dem unausbleiblichen Bankerott langsam aber sicher zusteuerten.

Die Künstler, die in Nürnberg Dürers Erbe übernahmen, heißen, wenn auch zunächst wegen des kleinen Formats ihrer graphischen Werke die Kleinmeister, klein war aber auch der geistige Horizont und Inhalt ihrer Thätigkeit. Das war, wie bereits angedeutet, nicht allein ihre eigene Schuld, sondern mehr noch die ihrer Umgebung, die ja schon einem Dürer nur ein dürftiges Einkommen gewährt hatte. Die Kirche, die Jahrhunderte lang die nährende Mutter der Künste auch in Nürnberg gewesen, hörte auf, der Mittelpunkt des künstlerischen Schaffens zu sein, die vornehmen Leute, das Patriziat, waren aus klugen, weitsichtigen, unternehmenden Bürgern äußerlich Edelleute geworden, innerlich aber Spießbürger geblieben, der dritte Stand war in seiner geistigen Entwicklung noch zu weit zurück, um in die Entwicklung der hohen Kunst fördernd einzugreifen. Doch aber war mit dem Anbruch der modernen Zeit die Freude an der Persönlichkeit so weit gestiegen, daß die Darstellung derselben, die Bildniskunst, reiche Nahrung, quantitativ wenigstens, fand. Denn die Zunahme der Porträts aus bürgerlichen Kreisen führte ihre Verbilligung und damit ihre Handwerksmäßigkeit herbei. Georg Pencz war der letzte Vertreter der eigentlichen Nürnberger Bildnismalerschule, und als einen, wenn auch vielleicht nur mittelbaren Nachfolger dürfen wir den bescheidenen Meister, dessen unbescheidenes Lob aus Hans Sachs Munde wir an die Spitze stellten, ansehen, Andreas Herneisen, über dessen Leben und Wirken die an sich vielleicht nicht übermäßig interessanten, aber doch manche kultur- und kunstgeschichtliche Aufschlüsse bietenden, bis jetzt auffindbaren Notizen im Folgenden zusammengestellt werden sollen.

In weiteren Kreisen war eigentlich von ihm nicht viel mehr bekannt, als daß Jost Amman nach einem Bild von ihm 1576 das Porträt des Hans Sachs radierte. Und doch werden wir sehen, daß die launische Klio über ihn mehr der Nachwelt erhalten hat, als über viel bedeutendere Kunstgenossen; dafür ist von dem wichtigsten Teile seiner Thätigkeit, seinen dekorativen Malereien, so gut wie nichts auf unsere Zeit überkommen.

Andreas Herneisen[3] ist am 28. Juli 1538 als der Sohn von Hans und Barbara Herneisen zu Nürnberg geboren. 1562 dürfte er das Meisterrecht errungen haben, da er in diesem Jahre heiratet und ebenso zuerst als Meister erwähnt wird. Über seine Lehr- und Wanderjahre, sowie seine Lehrmeister sind wir nicht im mindesten unterrichtet[4]. Sein erstes Vorkommen ist indes kein rühmliches. Am 27. Juni heißt es »Enndresen Herneysen im loch auff[S. 3] das schmehelich gemeldt vnd wers Im also angeben guetlich zured halten sein sag wiederpringen[5].« Der Maler war also wegen eines dem Rat anstößig erschienenen Gemäldes gefänglich eingezogen worden. Auf die Dauer scheint ihm dies aber die Gunst des Rates nicht entzogen zu haben; in demselben Jahre wird er vom Rat für die Triumphpforte für Maximilian II. im August und September in Gemeinschaft mit den übrigen Nürnberger Meistern dreiundeinhalb Wochen beschäftigt und erhält 7 fl. Lohn[6].

Bald muß er sich auf dem Gebiet großer dekorativer Malereien einen guten Namen gemacht haben, denn das in seinem Anfang oben zitierte Gedicht des Hans Sachs spricht in ausführlichster Weise von seinen Arbeiten in Aldersbach[7] wie folgt:

Das »Valete« des Hans Sachs ist 1567 (s. Götze a. a. O. S. 321) der hier angezogene Spruch am 28. August 1568 gedichtet, also muß die Arbeit in Aldersbach in den vorgenannten beiden Jahren vor sich gegangen sein.

In die sechziger und siebziger Jahre fallen auch eine Anzahl von Bildern des Meisters, die von seiner Kunst fast allein mehr Zeugnis geben und die sich in dem Vorstandszimmer der Hauptschützengesellschaft Nürnberg befinden.

Abb. 1. Die ältesten Porträts der Nürnberger Schützenmeister

im Schießhaus

zu Forsthof in Nürnberg. Erste bis dritte Reihe.

Abb. 2. Die ältesten Porträts der Nürnberger Schützenmeister

im Schießhaus

zu Forsthof in Nürnberg. Vierte bis sechste Reihe.

Dort sind die Schützenmeisterbilder seit den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts bis zum heutigen Tag aufbewahrt. Unter den sechs ältesten Reihen nun, auf die zum erstenmal in der Festzeitung zum XII. deutschen Bundesschießen in Nürnberg im Jahre 1897 von Dr. Reicke[8] hingewiesen wurde, befinden sich eine größere Anzahl Herneisen’scher Bilder. Die sechs Reihen, die im Laufe der Jahrhunderte und insbesondere wohl bei der Übertragung vom alten Schießhaus in St. Johannis in das jetzige zu Forsthof in Unordnung gekommen sind, vielleicht auch das eine oder andere Stück verloren haben mögen, enthalten vierzehn mit dem Monogramm bezeichnete Porträts von Andreas Herneisen unter einer Gesamtzahl von 42 Stück. Die beiden beigegebenen Abbildungen 1 und 2[9] geben dieselben wieder, ohne freilich eine[S. 6] genauere kritische Würdigung zuzulassen. Die monogrammirten Stücke sind in Abbildung 1: das vierte der ersten Reihe (immer von links nach rechts gerechnet) Endres Deucher, 2) das dritte (Albrecht Welcker), 3) das vierte (Hans Trebing, Bader zu Wöhrd), 4) das fünfte (Martin Pfeiffer Sporer), der zweiten Reihe, 5) das erste (Hans Koch), 6) das dritte (Joerg Lang), 7) das vierte (Peter Frischeisen), 8) das sechste (Hanns Ziegler) der dritten Reihe, in Abbildung 2: 9) das zweite (Steffan Bon), 10) das dritte (Franz Reder); 11) das vierte (Jacob Koch), der ersten, 12) das zweite (Johan Ettwiller), 13) das vierte (Hans Wynderlin), 14) das fünfte (Mertty Hoffmann) der zweiten Reihe. Mit diesen bezeichneten Bildern dürfte aber die Thätigkeit Herneisens für diesen Zweck nicht erschöpft sein; ja es ist nicht einmal der Gedanke ganz von der Hand zu weisen, daß von den 42 Bildern 41 (das letzte von 1615 kann natürlich nicht von ihm sein) von Herneisen gemalt sind, wiewohl es nicht ganz wahrscheinlich ist. Mit Rücksicht auf Manier, Auffassung und Technik möchte ich noch das zweite Bild (Jörg Schwertfeger) der ersten Reihe, die vier übrigen der zweiten Reihe (Hans Schneider, Büchsenfasser, Bernhard Hainla, Sebastian Seufferbelt, Martin Lang), das fünfte und siebente der dritten Reihe (Niclas Mengel und Hans Lutz) in Abbildung 1, das sechste und siebente der ersten Reihe (Istrom Lindelbach und Martin Baumgartner), das sechste der zweiten (Sewald Wissenhauer) und das zweite und dritte der dritten Reihe in Abbildung 2 (Madeis Flaischer und Baltasser Rinder) ihm zuweisen.

Der Umstand, daß er in der urkundlich beglaubigten Zeit seines Würzburger Aufenthalts (1578–87) einige bezeichnete Bilder hierher malte, erlaubt, ihm auch andere nicht bezeichnete aus dieser Zeit zuzuschreiben. In Anbetracht der kleinbürgerlichen Verhältnisse, in welchen wir uns die hier Dargestellten ausschließlich lebend zu denken haben, und welche schwerlich zu besonders hohen Aufwendungen für ein Porträt verleiten und daher auch den Künstler kaum zur Anwendung seines höchsten Könnens anstacheln mochten, können wir uns aus den kleinen Bildern (sie sind gleichmäßig 29 cm. hoch und 26,5 cm. breit und auf Tannen- oder Fichtenholz gemalt), immerhin eine Vorstellung von Herneisens künstlerischen Qualitäten machen. Darin, daß er seine Halbfiguren stets vor eine hell gehaltene, ideale Landschaft setzt, bewährt er sich als konservativen Nachfolger der Sitten der ersten Hälfte des Jahrhunderts. Seine Malweise ist eine flotte, freie und sichere; kräftige Farbenkontraste, wie sie ja das dargestellte Kostüm mit sich brachte, liebt er; das Ganze ist stets hell gestimmt. Ob die steife und etwas eintönige Haltung der Dargestellten mehr auf Rechnung derselben, oder des Malers kommt, mag dahingestellt sein; immerhin geben sie ein sehr anschauliches Bild des zu höherem Selbstbewußtsein erwachenden Bürger- und Handwerkertums. Die landschaftlichen Hintergründe sind ziemlich schematisch gehalten, und flüchtig gemalt. Überraschend wirkt die Sicherheit, mit der die recht plastisch durchmodellierten Figuren vor die Luftperspektive gesetzt sind. Die Figuren selbst verraten flotte, rasche Ausführung, leichte und sichere Pinselführung. Der Porträtähnlichkeit ist offenbar große Sorgfalt zugewendet, und das[S. 7] Charakteristische in allen Äußerlichkeiten trefflich erfaßt; geistige Vertiefung kann man bei dem Vorwurf ja kaum erwarten. So viel kann man ruhig behaupten, der Mann hatte eine recht achtbare Routine; daß sie gar zu sehr nach Handwerk schmeckt, lag vielleicht mehr an den umgebenden Verhältnissen als an ihm selbst. Eines läßt sich auch beobachten, daß Herneisen mit den Jahren zu immer größerer Sicherheit sich durcharbeitete. Ein Vergleich der früheren und späteren Arbeiten läßt dies erkennen. Von den datierten Arbeiten ist das früheste von 1565, das späteste von 1582.

Von einigen weiteren Arbeiten berichtet Nagler in den Monogrammisten. Daß das mit dem Monogramm 672[10] bezeichnete radierte Blatt, das mir nicht vorliegt und eine weibliche Büste mit groteskem Kopfputze darstellen soll, ein Herneisen’sches Werk ist, muß mindestens als recht zweifelhaft angesehen werden. Auch über die andere Notiz Naglers[11] ein bezeichnetes Bild von 1571 betreffend, kann hier bloß referiert werden. Es soll die Leidensgeschichte Christi behandelt und darin noch ein Nachklang der Dürer’schen Schule ersichtlich, die Färbung aber nicht angenehm, ins Dunkle gehend, sein.

Am bekanntesten sind von Herneisen jedoch die verschiedenen Hans Sachs-Porträts geworden. Das eine derselben, von dem wir vorstehend eine[S. 8] Nachbildung, und zwar zum erstenmale geben, befindet sich in der bekannten Sammlung Weber in Hamburg, deren Besitzer, Herr Konsul Weber, uns in liebenswürdiger Weise eine vortreffliche Photographie zur Verfügung stellte. Es ist ein Brustbild des einundachtzigjährigen Hans Sachs ohne Hände, nach rechts gewandt, auf rotem Grunde[12]. Der greise Dichter mit graublauen Augen, spärlichem, weißem Haupthaar und Vollbart, und weißen Augenbrauen, trägt eine graue, mit schwarzem Pelz besetzte Schaube über rotem Rock mit weißer kurzer Halskrause. Die Bezeichnung oben in der Mitte befindet sich innerhalb der Jahrzahl 1576. Das Bild ist auf Tannenholz gemalt, 49,5 cm. hoch und 38 cm. breit. In die Sammlung Weber gelangte es aus der Auktion Arnstein in Berlin 1890, nachdem es sich um die Mitte des Jahrhunderts im Besitz des Ministers von Nagler befunden hatte. Es ist das Vorbild der meisten uns bekannten Hans Sachsbildnisse gewesen. Ohne die künstlerische Bedeutung des Bildes zu überschätzen, darf man wohl behaupten, daß es mit einfachen Mitteln eine starke, naturalistische Wirkung erreicht. Die Greisenhaftigkeit des Dargestellten ist mit außerordentlicher Wahrheit wiedergegeben. Der Einzeldruck mit dem oben des öfteren angezogenen Gedicht »Ein gesprech, darin der dichter dem gefeierten abt zu allerspach etc.«, enthält die Radierung (Stich) des Jost Aman (?)[13] und an den 1568 gemachten Spruch anschließend, beziehungsweise ihn verwendend, die Danksagung des Herneisen für das geschenkte Valete für den Abt, sowie die genauen Daten über das Bild in den unten stehenden Versen. Daß sie von Hans Sachs selbst kurz vor seinem Tode noch verfaßt, ist wohl nicht anzunehmen, vielleicht hat einer der Freunde aus der Nürnberger Singschule dem Maler ausgeholfen, wenn dieser nicht gar selbst in diesem Fall den etwas flügellahmen Pegasus bestiegen hat. Der Maler schreibt:

Später sagt er:

Es mag bemerkt werden, daß von den anläßlich des Todes nach Herneisens Gemälde angefertigten, gestochenen und geschnittenen Nachbildungen, so weit mir das Material vorliegt, sich gerade diejenige Ammans am wenigsten treu an das Vorbild hält, obwohl dasselbe angeführt wird. Die betreffenden Verse lauten:

Es ist nach genauer Kenntnis des vorbeschriebenen Bildes jetzt auch sicher anzunehmen, daß Herneisens Bild das Vorbild für die anläßlich der Vierhundertjahresfeier bekannt gewordenen Hans Sachsmedaille in München ist.

Herneisen hat den greisen Dichter und sich selbst nur noch in einem Genrebild verewigt, das ebenfalls seit längerer Zeit bekannt, doch erst in den letzten Jahren bei dem Hans Sachsjubiläum die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf sich zog und bei dieser Gelegenheit auch abgebildet wurde[14]. Die genaue Beschreibung des Bildes mag hier im Wesentlichen nach O. v. Heinemann[15] folgen: Das Bild, schon seit längerer, aber nicht näher zu bestimmender Zeit im Besitz der Wolfenbütteler Bibliothek, ist auf Holz gemalt, 54 cm. breit und 47 cm. hoch. Der Maler hat sich darauf selbst dargestellt, wie er beschäftigt ist, den ihm gegenübersitzenden Dichter möglichst naturgetreu auf die Tafel zu bringen. Hans Sachs sitzt links von dem Beschauer, in grauem, pelzverbrämten Hausrock, mit weißen Ärmeln und weißer Halskrause, an einem Schreibtische, die Feder in der Hand, aber er schreibt nicht, sondern er wendet das nach vorn gehaltene Gesicht mit dem spärlichen weißen Haupthaar, und dem langen, weißen, unten spitz zulaufenden Bart zu zwei Dritteln dem Beschauer zu. Auf dem Tische, der das Schreibpult trägt, steht ein Tintenfaß mit eingetauchter Feder, links davon liegt ein aufgeschlagenes Buch, rechts ein Papierblatt, auf dem geschrieben steht: »Zway monat 81 iar wardt ich Hans Sachs in diser Gestalt Von Endres Herneisen abgemalt.« An dem Pult aber, an dem sich der Dichter anschickt zu schreiben, spaziert mit erhobenem Schwanz ein graues Kätzchen einher. Die Schrifttafel unterhalb des Tisches bezieht sich auf dieses Kätzlein, und dieses hat wohl auch teilweise den Anlaß zur Fertigung gegeben. Die anziehende Erläuterung des Spruches gibt O. von Heinemann in dem erwähnten Aufsatz.

Da mir nur eine nicht genügende Photographie des Bildes vorliegt, ist die künstlerische Qualität desselben schwer zu beurteilen. Mit Ausnahme vielleicht des Kopfes von Herneisen ist sie aber entschieden schwächer als das Webersche Hans Sachsbild und die Bildnisse der Schützenmeister. Bedenken, die wegen des Kostüms des Malers aufgetaucht sind, als ob es mehr der Mode des beginnenden 17. Jahrhunderts angehöre, und hier eine spätere Fälschung vorliege, vermag ich nicht zu teilen. Ein Vergleich mit den Kostümen der Schützenmeister ergibt die Echtheit. Trotzdem wäre es möglich, daß die nicht durch ihre Ausführung, aber ihrem Inhalt nach verschiedenen Seiten hochinteressante Genrescene erst beträchtliche Zeit nach dem Tod des Hans Sachs entstanden wäre, und zwar aus Eitelkeit des Künstlers, der sein nahes Verhältnis zum Dichter seinen Zeitgenossen gewiß recht eindringlich vor Augen führen wollte, oder aus wirklicher Anhänglichkeit an den Verstorbenen. Für die spätere Anfertigung spricht die offenbar aus dem Gedächtnis nur ganz andeutungsweise gegebene Lokalität. Bezüglich der Jahrzahl ist zu bemerken, daß Heinemann wohl sicher irrt, wenn er 1574 liest. Auf der Photographie ist die Zahl nicht zu erkennen.

1578 siedelte Herneisen nach Würzburg über, wie schon oben kurz erwähnt wurde. Über seinen dortigen Aufenthalt berichtet Becker einmal aus dem seit dieser Zeit in den Besitz des Germanischen Museums übergegangenen Würzburger Malerverzeichnis, daß er 1578 in die dortige Lucasgilde aufgenommen worden sei[16], dann, daß ihm im Jahr 1580 vom Domkapitel zu Würzburg die Ausmalung der Decken des dortigen Doms um 700 fl., 5 Malter Korn und drei Eimer Wein verdungen worden sei[17]. Seine Arbeiten haben im vorigen Jahrhundert der jetzigen Dekoration weichen müssen.

Aus den Ratsverlässen geht hervor, daß er ursprünglich nur auf zwei Jahre nach Würzburg gehen wollte, unaufgesagt seines Bürgerrechts. Er scheint aber bald einen günstigen Boden für seine Thätigkeit gefunden zu haben, denn 1579, am 22. Mai, gibt er das Nürnberger Bürgerrecht auf, um erst 1587 nach Nürnberg zurückzukehren.

Ob seine Thätigkeit dort keine Aufgaben mehr fand, oder ob nur der ihm in Aussicht gestellte Auftrag, ihm die Neubemalung und Vergoldung des schönen Brunnens, der damals einer gründlichen Erneuerung unterzogen wurde[18], zu übertragen, seine Rückkehr, die eine definitive sein sollte, bewirkten, wissen wir nicht. Über diesen Auftrag sind wir in der Lage, aus der Literatur, den Ratsverlässen, und vor allem aus einer Anzahl Briefe Herneisens, die diese Angelegenheit betreffen, und bei einem Akt mit Rechnungen etc., über die Instandsetzung des schönen Brunnens, im gedachten Jahr im Nürnberger Stadtarchiv sich erhalten haben, ganz genauen Bericht geben zu können. Mögen die künstlerischen Qualitäten Herneisens auch keine über[S. 11]mäßigen sein, so daß seine Gestalt nur durch die Personen und Denkmale, an die seine Thätigkeit sich knüpft, in erster Linie interessiert, so glauben wir doch, die sechs Schreiben Herneisens hier in extenso und in diplomatischer Treue[19] folgen lassen zu sollen. Einmal, weil sie in das deutsche künstlerisch-handwerkliche Treiben, den Ton und die Bildungsstufe der damaligen Handwerker-Künstler, über das ganze Milieu von Auftraggeber und Künstler, über technische und wirtschaftliche Fragen des Künstlerlebens erwünschten Aufschluß geben, dann, weil sie uns das Denken und Fühlen eines biederen, warmherzigen Menschen von kerndeutscher Art kennen lernen lassen, also als kulturgeschichtliche und menschliche Dokumente Wert und Anziehendes genug haben. Die Briefe sind nicht datiert und bis auf einen von der Hand des Malers selbst. Der erste ist an den Rat von Nürnberg gerichtet und lautet:

Erveste Erbare wolweiße günstige herrn. Dieweil mir von einem erbarn Rath alhie fürkomen, so ich meiner gelegenheitt nach möchte mich wiederumb hieher in nürmberg Begeben, so woltten ir ernvest mir den schonen Brunen zu mallen vnd vergülden verleihen; darin dan der Ernvest Herr Jeronimus Holzschuher vertraulich mitt mir davon gehandeltt vnd an mich begertt meinen vberschlag zu thon, welches ich mich dan ganz vnderthenig Erbern (?) nach meinem geringen verstandt dasselbig E. Ernvest hiermitt vermelde vnd ist gewiss so ich es bei einem gülden konndte erraten oder treffen damitt E. E. vest nit vbernomen vnd ich Bei gebürlicher besoldung bleiben kondte, warlichen thun wolte, die weil aber dises ein gefehrliche arweitt, sonderlich dass golt aufs sich tregt, habe ich Erstlich Bey mir weniger nicht vberschlagen konden[20], dan 1500 fl., die weil aber es gemelter herr Holtzschuher Baumeister mir angezeigt, es werde ein rath nitt gesinett so vill goltes wie zuvor[21] daran zu hengen, welchs dan meiner meinung auch nicht zu wider vnd etwass zirlicher sthen würde, dass ander mit allerley merllen[22] von schönem glantz aussgefasst[23]; damit da der staub sich darauss gesamelt durch den regen mo(c)ht wider abschissen vnd abgewaschen werden. vnd damitt E. Ervest wissen mogen, wass er auf das negst Costen würdt allen vncosten dazu zu legen von goltt vnd oll farben, wills auch mit gott bezeugen der sachen so vil mir muglich recht zu thun, so wird es Bei den dreizehen hundert gulden bleiben muessen ausserhalben des gegitters, so diser zeitt noch nitt gantz fertig, auch nicht davon zu fodern ist. daneben denutig[24] gebetten, da ich E. E. vest solches werck gantz verfertigett, auch gefallen davon hette, ich aber dessen Schadens oder mer dan ich verhofft, darauff lauffen würdt vnd bei verstendigen solches gespürtt, meine heren würden mich[S. 12] desshalben ergotzen[25]. welches ich andrer meinung nitt melde dan darumb, dass solche arweitt nitt wie ander gemeldt[26] zu schetzen ist. wil mich hiemit E. Ervest sampt meinen gantzen von Gott gegebenen wenigen angebotten vnd bevolhen haben.

E. Ernverst williger v. gehorsamer diener

Endres Hernneisen maller.

Zur Sache selbst mag hier das nicht uninteressante Faktum mitgeteilt werden, daß der Rat offenbar für die Bemalung und Vergoldung des schönen Brunnen eine Art engere Submission ausgeschrieben hatte. In dem beregten Aktenfascikel findet sich nämlich auch die (nicht eigenhändige) Eingabe eines sonst nicht bekannten, aber wie es aus seinen eigenen Worten scheint, angesehenen Malers Barthl Brechtl, der ebenfalls vom Rat um Angabe seiner Forderung für diese Arbeit am schönen Brunnen befragt wurde. Es sei hier auszugsweise nur so viel gesagt, daß er für unmöglich erklärt, im Voraus einen Kostenvoranschlag zu machen, vielmehr die schlaue Idee hat, den Rat aufzufordern, ihm erst mitzuteilen, was die farbige Fassung im Jahre 1541 gekostet habe. Er betont dabei, wie wir dies gleich auch bei Herneisen sehen werden, die bedeutende Preissteigerung der Materialien. Er selbst würde die Arbeit leiten, an der Spitze der Gehilfen würde sein Sohn stehen, er würde des Weiteren aber auch noch eine Anzahl Nürnberger Meister beiziehen. Jedenfalls würden die Kosten (ohne Gitter) nicht unter 1800 fl. betragen. Der Rat, der sparen wollte, wird weder auf das erstere Verlangen die früheren Kosten anzugeben, noch auf das um 500 fl. höhere Angebot weiter reagiert haben. Dies geht schon aus dem zweiten Schreiben Herneisens an den Baumeister (patricischen Referenten über das Nürnbergische Bauwesen) Hieronymus Holzschuher hervor:

Ernvester Wolweisser günstiger her Holtzschuer. Nachdem mir von Eur Ernvest vnd auch dem Ernvesten herrn Jullius geuder ist befelch geben, dass ich eine Visierung zu dem schonen Brunen nitt allein auff Bapier, sondern auch an dem Brunnen selbst von ollifarben machen vnd mallen solte; wie ich dan vermeint dasselbig auffs Bestendigste zu verrichten. Welches dan nun geschehen vnd ane Zweiffel ein Erbar rath Besichtigett vnd dieweil mir[27] nun abermals des verdings oder foderung halben handeln sollen, ist darauff meine entliche meinung, nach dem ich die zeitt vber den Brunen Besichtigt, Bei meiner Ersten foderung zu Bleiben vnd wie die selbige lautett, keineswegs davon zu wei(c)hen. ich mochte aber wol leiden, dass ein E. E. weiser Rath den zeug alss oll vnd farben, goldt vnd zu sohen[28] gehorig selbsten schaffen vnd leghen vnd ich allein die gesellen vnd gesindt, so mir dazu duglich[29], herbei brechte, dieselbigen in der cost halten; für solches ales[S. 13] wolte ich 500 fl. nemen vnd denselbigen nach meinem Besten vermügen mallen vnd machen. da aber eur Weisheit wolten der wochen nach Besolden oder arweiten lassen, so kondt man mitt dem gesindt der Cost vnd lohn halben abermals weg finden. Was meine Berson Belangt will ich in allen sachen nach meinem besten vermügen darzu rethlich sein vnd meine Besoldung ist einen tag ein gulden. vnd ferner weiss ich E. E. vnd Weisheitt keinen fürschlag oder andern Bericht zu geben. Bleib also bei dem Ersten Meinen Bericht. dan ich auch die Bedencken hab wie alle ding zum deuersten alss öll, steinöll vnd farben, das man vor wenig zeitten baldt vmb halb geldt gekaufft hett. zu dem so ist mit dem goldtschlager[30] abgehandelt, das er das buch goltt eines gulden dicker vnd steiffer machen soll, welches sich dan auch gewaltig mer in das gelt legt. so ist das gesindt schwer zu halten mit Cost vnd lohn. müsst auch noch wol was verzeeren, Biss ich ettwass von gesindt zusamen Bring, die mir taugen. wil geschweigen, was einem vol öll vnd zeug, goltt vnd andern verschütt oder in ander weg verwüst wirtt. dass vnmuglich ist solte ich dan stetig mit Beschwertem hertzen arweiten vnd etwa, da gott vor sey, mit meiner armutt noch Buessen. vnd kem dise meine Reis von Würtzburg dar zu[31], so würdte es mir zu Wahrhafftigem verderben gereichen. vnd kan E. Ervest für mein Berson keinen andern fürschlag thon, dan den Ersten vnd so ferrn ich E. Ernvest auch Einen E. Erbarn Weissen Rath dazu gefallen mo(c)ht, so wil ichs in gotes Namen wagen vnd frisch mit Ehstem angreiffen in alle weg des Bürgerre(c)hts mit gemeint.

E. Ervest W. diener

Endres Herneisen

maler.

Der treuherzige Ton mit dem der Meister hier den weiteren Versuch, den ohnehin niederen Preis herunterzudrücken, zurückweist wird bei jedem Leser für den Schreiber einnehmen. Die Folge sollte dem Künstler Recht geben, daß er um den Preis von 1300 fl. die Arbeit nicht in gewünschter Weise zu Ende führen konnte. Die am Eingang des Schreibens erwähnte Visierung glaubte Wallraff[32] in einer der beiden im Germanischen Museum[33] aufbewahrten farbigen Zeichnungen des schönen Brunnens wiederkennen zu sollen, nachdem Bergau die eine derselben schon als Arbeit des J. Pencz nach einem modernen Monogramm desselben beschrieben hatte[34]. Indessen sind meiner Ansicht nach die beiden nach einem Vorbild, eben der Pencz’schen Zeichnung von 1541[35], gefertigt, und zwar nach der rohen und sehr ungeschickten Ausführung sicher von Dilettanten und nicht von einem Berufskünstler. Die am Schluß stehende[S. 14] Erwähnung des Bürgerrechts soll soviel heißen, dass er außer der ausbedungenen Summe die unentgeltliche Wiederverleihung des Bürgerrechts erwarte. Diese erfolgte denn auch in dem Ratsverlaß, in dem ihm weitere 200 fl. bewilligt werden[36].

Im nächsten Brief an Holzschuher ist der Meister in voller Arbeit, aber ohne Geld:

Ervester wolweiser günstiger Herr Holzschuher. E. E. seindt meine willige dinst ider zeitt zum Besten. Mein Begern vnd anzeigung ist dieses an eur E. vest. die weil der costen nun mer grosser wurtt und lefft, nemlich auff dem schonen Brunnen vnd sonderlich den goltschlager Betreffendte, der mir dan zu sol(c)her arweitt 60 Buch goltts dass Buch vmb 4 fl. zugestellt vnd geliffert hatt daran er 100 fl. von eur ernvest empfangen auff mein verdinge, so Begertt er gleichwol jetz wiederumb; vnd damitt ich meiner auch nit vergess, kann ich dem herrn nit verhalten solchs geltz halben, welches mir dan teglich vnd alle stundt auffgeth, das mir ein merers muss gereicht werden vndt vnder handen haben, es wil jetz nitt geschertzt sein[37], dan so ich wil fernnis[38] oder Bleiweiss oder anderes haben, muss ich das gelt schir for hinaus zallen, one wass mir auff das gesindt wechentlich geth. do aber das würtzbergische gelt konte den schonen Brunnnen ausstauern vnd verlegen[39], wolt ich es gar gern mitt einander von E. E. zur entschafft[40] empfangen. die weil dan aber lautt meines zusagungs vnd der hilffe gottes das werck schleunig vnd vleissig sol fortt gehen, so wil mir gebüren die mengel, so solches verhinderten, E. E. an zu zeigen, die mügen mich zu solcher sa(c)he nitt verstehen, alss dass ich es Boss meinte vnd ettwa zu vill soltt herauss nemen. das dan mein gebrauch nit gewest vnd noch nitt sein soll, dan allein das ich haben muss. Mein Bfflug (?)[41] ist ietz allein zu nurmberg vnd stetth die müll zu würtzberg, Euer E. E. soliches in vntherthenigkeitt nit verhalten wellen vnd sollen.

Was das goltt anlangt Bin ich nie aus unserem verding vnd abredt geschritten; will auch also demselbigen obliegen, vnd nach meiner zusagung vleissig verrichten, den es ist ausfürlich also von dem golt, wie ich es dan gebrauch, geredt worden vnd gantz vnd gar nitt von anderem oder halb geschlagenem den da es wer fürgelauffen[42], so wolte ich es damals widerrathen haben, den mir dieses golt, so es auff steinöll in die krummen lilgen vnd rosen zu dick vnd Brüchig ist. vnd wie wol ich weiss, dass Ein E. Erbar weiser Rath, meine Herrn mir solchen costen des halb geschlagen golts da[S. 15] es von notten[43], wol würden erstatten, so hatt es doch mir nitt gepüren wollen dar zu zu rathen, dieweil es mir nitt zu brauchen geschmeidig genug ist; ach nit lenger[44], wie den noht[45] ein gantzer Ducaten am wetter bame[46] der farbe halben. Ist also bei meiner warheitt weder nettig noch nütz, ein E. E. weisen Rath in vnnötige vncosten zu führen. was aber mich vnd mein gemeldt antrifft erbiete ich mich noch vnd darff anders nitt wiederholens, wie meine vbergebne schrifften (vnd) das verding lautten, alles wo mengel zu verbessern. Vnd sonsten E. E. vest mit Bestem vermügen zu dienen, vnthertänig gebeten mir mein Begern, welches doch mündlich geschehen könen, in solche vnzierlichen schrifften zu vermelden vnd gegen E. E. auszuschicken nitt verargen. Befielh E. E. dem Ewigen gott. E. E. W. Diner

Endres Hernneissen maller

In dem vorstehenden Brief sehen wir Herneisen tapfer und allem Anscheine nach mit vollem Recht seine Interessen wahren. Die beiden nächsten Schreiben enthalten das Gesuch, ihm weitere 200 fl. zu gewähren. Das vierte an den Rath gerichtete ist nicht von der eigenen Hand des Malers, sondern wohl von einem berufsmäßigen Schreiber für den Rath mundiert und etwas redigiert:

Ernvest fürsichtig erbar vnd weiss gebietende, günstig Lieb herrn. es ist mir Endres Herrneisen Malern als E. E. vnd Hrn. Burgern der Schöne Prunnen verdingt vnd verlihen worden zu Malen Im Namen Eines ganzen Ernvesten fürsichtigen Erbaren und weissen Raths durch die Auch Ernvesten Herrn Julius Geuder vnd Herrn Jheronimus Holzschuher Alss Bauherrn vmb vnd für dreyzehenhundert gülden. solchen prunnen Aber wie der zu Malen vnd zu vergulden sein solle Ist von mir ein vissirung Auff Pappier vnd nachmahls an den Prunnen selbsten zwey Bilder gemacht vnd allerdings verguldet, wie sie alle sollen gemalt werden. Darauf ich dann nach meiner gemachten Vissirung fortgefaren vnd im Namen Gottes angefangen. Dieweil ich aber im werck gewesen, So hab ich doch müssen erfaren vnd von dem herrn Baumaister berichten lassen, das dass golt etwas zu wenig vnd vnscheinlich sein würde, hab also on alle widerredt dem herrn willfarn vnd mich nicht Tauren lassen vnd denselbigen mit goldt dermassen gezieret, das daran nichts vergessen, man wolte in dann gannz verguldet haben, das ich dann vn von Nötten (sic) geachtet. Dieweilen ich aber bei gueter zeit gesehen das Ich mit solcher Summe der fl. 1300, wie ich den gern gewildt[47], nit könte auskommen, So hab ich es vnvermeidlicher Not halben nit vnderlassen können vnd Obbemelten beiden herrn Angezeigt mich bei einem Ernvesten fürsichtigen Ernbaren vnd weisen Rath zu defedirn[48] vnd meine clag anzumelden, wie das es mir schwer fallen würde, da mich Ein E. Rath der Uebergemachten Schulden halben würde stecken oder Unenthebt lassen. Und dieweil dan Nun[S. 16] das verding fast ganz vnd Jetzt der Zeit an dem Gitter Arbeitt, so were mein vnderdenstlich Bitten an E. E. vnd Hr. die wöllen mich auss solcher als veber die dreyzehnhundert gulden fernern Costen entheben, welches sich dann an die Zweihundert gülden hernach erstrecken thuet ohne mein Besoldung auf meinen Leib. Ich hoffe auch E. E. vnd Hr. werden als Hochverstendige weise herrn an meiner Vissirung die E. E. vnd Hr. beihanden haben Wol sehen vnd Spüren, was ich über solches von goldt vnd Vleiss gethan habe. Auch mich gantz vnd gar nicht gesaumbt und were mir vnmüglich gewesen den so baldt zu verfertigen, wo Gott der Herr nit bey mir hilflich sich erzeigt hette, den Ich dann von hertzen darum gebetten vnd darumb Jetzt dancke Im zu Lob vnd meiner Obrigkeit zu grossem Wolgefallen. will mich also in E. E. vnd Hr. gnedigen willen befelhen und mich des vebrigen vncosten halben zu entheben getrösten; will mir E. E. vnd Hr. für meins Leibs besoldung vnd vleiss etwas gewen, so bin Ich zufrieden. Wonitt behab ich mich doch Obligirt das Ich nichts begere wenn ich nur des vncostens enthebt bleibe. Will es alles dem Lieben Gott vnd meiner lieben Obrigkeit befelhen. Was aber das Gitter belangt hab ich auff dass Negst Vleissig überschlagen vnd kan vnder Vierhundert gulden, wie es ist angefangen nicht gemacht werden. Das hab ich E. E. vnd Hr. vmb mehrer Nachrichten willen, In vnderthenigkeit nit sollen verhalten, denen ich mich vnderthenigklich bevelhende

E. E. vnd Hr. E. w. Undertheniger gehorsammer

Burger Endres Herneisen

Maler.

Nicht ganz so unterthänig lautet das andere Schreiben desselben Betreffs, welches Herrneisen gleichzeitig oder kurz vorher an den Anschicker der Peunt, den technischen Leiter des städtischen Bauamts F. Fuerst hatte gelangen lassen. Dasselbe bringt die Thatsache, daß Herneisen sich in seiner Calculation verrechnet, in humoristischer Weise auch durch die links seitlich angebrachte und auch hier wiedergegebene Zeichnung[49] zum Ausdruck, dass er sich als in den Brunnen gefallen darstellt und den Adressaten durch die Beischrift »helfft auff« auffordert, ihn in seinen Nöthen zu unterstützen. Der Brief lautet:

Ernvester, wolweiser gunstiger Herr Bauherr F. Fuerst ist wohlwissentt, welcher gestalt mir der schone Brunnen verlihen vnd angedingt, wie zu sehen in vbergebener vissirung vnd schrifften. auch was ich mich gegen den E. E. w. herrn Jullius Geuder, auch meinem günstigen herrn Beklagt & folgesezen (?)[50] Bei andern herrn Eltern im schonen Brunnen. diweil den nun dise verdingte arweitt zum Endtt laufft, welch ich myt meinem hochsten vleiss vnd vermugen gemachett habe, das ich verhoff ein Ernvester weiser Rath werden in[51] solche arweit neben gethanen vleiss in der zeitt gefallen lassen, vnd wess ich noch dann zu vnterthänigsten gefallen vnd willen thone kondt, mich hiemitt erbotten[S. 17] haben. diweil mir aber die suma zu schwer wirtt vnd ich dieselbige vberschlagen, wil mir zu vill vber dise verdingte dreizehnhundert gulden fallen, alls das ich E. Ernvest will gebetten haben mich Bei einem E. E. weisen Rath oder Bey herrn Jullius geuder anmeldten, wie ich in dem fortfaren verzagt sey vnd oft besorge ich müsse vber dise schuld, so vber mein verding von Bihlein[52] als Zetteln hinvnd wider[53] zusammen flossen[54], mit meiner armutt noch langen[55]; dazu ich mich vil Bessers zu meinem E. E. weissen rath versehe vnd umb wider antwort vndertänig gebeten haben, vnd mich E. E. vest bevollen.

was das gitter belangt, ist alle augenBlick zeitt wie mitt demselben sol abgehandelt werden, damit wir nitt vergebens Zeit verliren

so dann der Casten auch nitt gar vergüllt werden; er würdt sonst von wegen dess steigens zu den gitter wider verwüstet.

Ich wollte auch nach diser sa(c)hen gern gen würtzberg und mergatham reisen; der goldtschlager wil gelt haben 140 fl.

Ich muss auch einen Zettel auf der Beindt[56] haben das öll betreffendt

E. E. vntherteniger Diner

Endres Hernneisen

Maler

Die im vierten Brief erwähnte Forderung von 400 fl. für das Gitter, mit dem sich der Maler für den entgangenen Verdienst am Brunnen vielleicht etwas schadlos halten wollte, scheint dem Rath wieder zu hoch gewesen zu sein; im letzten Briefe, in dem wieder der Adressat nicht genannt ist, als welchen wir aber ziemlich sicher wieder den »Bauherrn« Hieronymus Holzschuher vermuthen dürfen, erwidert Herneisen auf desfallsige Vorstellungen in geschickter und eindringlicher Weise[57]:

Ervester weiser gunstiger Herr. eur gegen mir gethanes Beschweren des gegetters[58] alss der fl. 400 belanget, so hab ich mich vber gesetzt vnd dem[S. 18] selbigen vleissig nach gerechnet, wie es hernach E. Ehrnvest verzeichnet, was die negste Manir ist, allso zu machen wie ich es angefangen hab vnd damit meine Herrn Ein Ervester wolweiser Rath wahrhafftig bericht haben vnd mir darauss khomen. ma(c)ht erstlich das goldt auff eintheil des Gitters deren achte sein der Feldter.

auff ein feldt geth 5½ Buch fein goldt. nun seindt der felter achte; das Buch an fein goldt umb fl. 4 gerechnet, thut zusamen an geltt fl. 176, ehr mehr. so setz ich für mein zeug alls farben vnd steinöll, müh vnd vncosten, wie dan an allen enndten gebreuchlich auch sovil, thuett fl. 352[59] vnnd neher kan man es nicht haben, sonderlich dieweil ich die höchsten farben als lack dan der Niderlander Nicolei ein Maler macht, dan ich den bei Ihme bishero kaufft hab, vnd das Lot kost 1½ fl., wie mir in dan der wandereisen geholt hat. es ist ein klein ding umb 1 Lot vnd das habe ich E. Ernvest nitt sollen verhalten. Befelh mich in E. E. vnd Herlikeit wolmeinung

E. E. W. D. Endres Herrneisen Maler.

Damit schließt der interessante Briefwechsel, der Herrneisen zwar nicht als hochgebildeten, aber immerhin schriftgewandten Mann zeigt.

Die Wiederherstellung des schönen Brunnens im Jahre 1587 wurde in Nürnberg als Ereignis ersten Ranges gefeiert und nicht wenig auch die mit derselben betrauten Meister. In gleichzeitigen Nürnberger Dichtwerken bekommen wir davon schlagende Beweise.

Zunächst ist das in einer Chronik befindliche (Handschrift im German. Museum 4419, f. 353 ff.) Lobgedicht auf den schönen Brunnen, von dem bekannten Spruchsprecher Hans Weber zu erwähnen. Die hauptsächlichsten auf unsern Maler bezüglichen Verse lauten:

Es folgt dann die sehr ausführliche Beschreibung des Brunnens, insbesondere die Beschreibung der Figuren, von der Direktor Frommann im Anzeiger f. K. d. D. V. S. 1854, Sp. 162 f. einen Teil veröffentlicht hat.

Ein anderer Lobspruch auf den schönen Brunnen, ebenfalls 1587 von Friedrich Beer verfaßt und dichterisch auf der gleich niedrigen Stufe stehend, wie der Weber’sche, beschäftigt sich ebenfalls eingehend mit unserem Maler[60]:

Ob die in dem letzten Brief angedeutete Reise nach Mergentheim, die er mit derjenigen nach Würzburg verbinden will, mit einem Auftrag dort zusammenhängt, konnte ich aus der Literatur nicht ermitteln. 1572 war das neue Schloß des deutschen Ordens zu bauen angefangen worden; vielleicht daß er hier wieder in dekorativen Aufgaben Beschäftigung gefunden.

Wichtiger für ihn und für Kunst- und Kulturgeschichte, ist seine Beteiligung an der Ausstattung eines der hervorragendsten Denkmale der deutschen Renaissance, des neuen Lusthauses zu Stuttgart, das Herzog Ludwig von Württemberg vom Jahre 1585 ab erbauen ließ. Die Akten über den Bau desselben sind glücklicher Weise vollständig erhalten, und durch das liebenswürdige Entgegenkommen des kgl. Württembergischen Hauptarchivs zu Stuttgart, war es mir ermöglicht, die die Ausmalung betreffenden Teile hier in Nürnberg benutzen und denselben die nachfolgenden Notizen entnehmen zu können.

Nach den vorliegenden, einer Klagschrift Herneisens über den Stuttgarter Hofmaler, beigelegten Originalbriefen desselben, an den Nürnberger[S. 20] Meister, scheint dieser irgendwie durch seine Württemberger Verwandtschaft von dem Plan, das neue Lusthaus auszumalen, Kunde gehabt zu haben, denn er läßt vor Neujahr durch seinen Vetter Johann Lederlein, Formschneider zu Tübingen, diesem ein Geschenk überreichen. Steiner dankt in seinem ersten Brief vom 7. Januar 1590; erinnert an den ersten Aufenthalt Herneisens in Stuttgart im Jahre 1575, gelegentlich der ersten Hochzeit des Herzogs Ludwig, wo die einheimischen Maler mit der Dekoration für das Turnier nicht fertig werden konnten und daher Herneisen nach Stuttgart durch einen eigenen Boten hergeholt wurde. Es geht aus dem Brief des weiteren hervor, dass Herneisens Gattin Anna (die zweite wohl, da in der Folge des Öfteren von kleinen Kindern die Rede ist), aus Württemberg stammte. Er weist auf die bevorstehende Ausmalung des Lusthaussaales hin, die wohl zwei Sommer in Anspruch nehmen werde. Es werde für Herneisen, wenn er Lust habe, ein gut Stück Geldes zu verdienen sein. Im zweiten Brief vom 31. Januar, nachdem Herneisen erwidert, sich näher nach der Sache erkundigt und im Allgemeinen seine Bereitwilligkeit, nach Stuttgart zu kommen, zu erkennen gegeben hat, gibt er ihm den Inhalt der Malereien (Jagden) an, fragt ihn nach seinen monatlichen Ansprüchen, außer den vom Hof gelieferten Malutensilien, Essen und Trinken, und bietet ihm nebst seiner Frau eine Stube und Kammer in seinem Hause an. Sobald der Zeitpunkt des Verdinges gekommen sein werde, werde er ihn nochmals benachrichtigen, falls er ihm weitere zusagende Antwort zukommen lasse. Der Frau Anna Herneisen schickt er gleichzeitig ein Angedenken. Interessant ist in dem sehr herzlich und fast übermäßig gottselig gehaltenen Brief eine Randbemerkung, die darauf schließen lässt, daß Herneisen nicht blos Maler, sondern auch Bilderhändler gewesen sei: »Lieber meister Endres, so ier was seltzams von gemeldtt her schigen veldt so duedts. So ichs Eich kan verkauffen vnd geld leschen (lösen) wils dan von hertzen gern, mein Gn. ft vnd her hett gern was seltzams; wil Eich gern dienen.«

Der vermutlich dritte Brief ist nicht datiert; möglicher Weise ist er Anfang März 1590 geschrieben. Es geht daraus hervor, daß Herneisen Gemälde (Tücher), also offenbar auf Leinwand, angeboten; Steiner fordert ihn auf, diese nach Stuttgart zu schicken; besonders aber Porträts von Kaisern, Königen, Fürsten und andern Herren; im Fall er solche verkaufen könne, solle er ihm ein Verzeichnis derselben schicken und die Preise angeben. Er sucht »axelbilder das hebbt bis an die brust, den Kopff rechte grossen«. Die letzteren sollten erst von Herneisen gemalt werden, bei den erstgenannten scheint es sich um Handelsobjekte zu handeln. Er fährt dann fort »veldt (wollet) ier mich wissen lassen ob ier zu nürmberg bei den kunstliebhabern kont etwann Condervet endleen (entlehnen) (vnd?) abmalen, mich wissen lassen, dan ich ein buch zu stand bring aller Kaiser, Küng, Cur vnd fürsten, was ich khan bekummen, es sein altt oder new, welsch oder ditsch.« Aus diesen Sätzen, die wie die ganzen greulich unkorrekt und kaum entzifferbar geschriebenen Briefe etwas unklar sind, geht nicht hervor, ob es sich um Vorlagen für ein Buch mit Porträts von Fürstlichkeiten oder einer Sammlung für die herzogliche Kunstkammer handelt. Des weiteren erhält Herneisen wiederholt die[S. 21] befriedigendsten Versicherungen über seine Bezahlung; auch erbietet sich Steiner, ihm Geld für die Reise vorzuschießen. Wenn er etwas früher komme als die Malerei selbst beginne, so schade es nichts, es seien allerlei Vorbereitungen, Naturaufnahmen u. s. w. zu treffen.

Der vierte Brief vom 20. März, aus dem wir entnehmen, daß Herneisen sein Kommen zugesagt und drei Gemälde (Tücher) eingesandt hat, welche der Herzog an einen seiner Diener verschenkt, ist etwas kleinmütiger. Steiner weist darauf hin, daß er einen gefährlichen Konkurrenten bei Hofe habe, vielleicht Wendel Dietterlin: »dan sunst ein maller vor honden der vill sein ein haspell machen, der vil sich mitt gewaltt Eindrängen. Mein G. F. Red (Räte) sind wunderberlich, wie ier dan wissend an den fürsten höffen gets also zu, aber wen ier Kumptt vellendt mier sehen wie der sach zu don ist. ich hab Eich sunst von hertzen gern allein die vil es so wankhelmiettig zugett veiss (weiß) einer veder hinder noch für.« Er klagt weiter, daß die Räte des Herzogs, weil der Bau des Lusthauses so viel gekostet, an der Ausmalung nun möglichst sparen wollten. Er fordert ihn neuerdings auf, Porträts, Brustbilder, in einem gewissen Maßstab zu fertigen, und ersucht ihn um ein Verzeichnis der auf dem Nürnberger Rathhaus befindlichen Bildnisse.

Im fünften Brief vom 1. Mai 1590 fordert Steiner Herneisen dringlich auf, falls er noch Willens sei zu kommen, sich baldigst auf die Reise zu machen. Für das Reisegeld schickt er ihm 10 fl. auf Rechnung der bestellten Porträts. Über die Porträtsammlung des Herzogs gibt er nochmals Aufschluß: »weltt gerne das ier ettliche bechumen khindt, dan mein G. F. vnd her mecht ain büchlein von Elfarben allerley conterevedt aller pottenditatten (sic!) dittscher vnd welscher Natzion so viel zu bechumen sendt. ich schreib allen Talben (allenthalben) wo ich etwas weiss ierer F. G. etwas zu bechumen.«

Der letzte Brief ist unmittelbar vor Herneisens Abreise, am 21. Mai geschrieben. Er warnt den Nürnberger Maler, zu viel Personen und Hausrat mitzubringen, ehe die Verdingung wirklich abgeschlossen. Für die drei oben genannten Gemälde und zwei Visierungen erhält Herneisen ausserdem 17 fl. zugesandt.

Als Herneisen in Stuttgart eintraf, waren die Vorverhandlungen zwischen dem Herzog, seinen Räten, dem Bauintendanten Dr. Georg Badner und dem Hofmaler Hans Steiner zum Abschluß gediehen, nachdem sie schon im Jahre 1587 zuerst aufgenommen worden waren.

Die ursprüngliche Absicht für die Bemalung der Decke war, eine Kosmographie Württembergs zu geben. Des Herzogs als leidenschaftlichen Jägers lebhafter Wunsch, in dieser Kosmographie auch die verschiedenen von ihm in den Wäldern seines Landes gepflegten Jagdarten mit einverwoben zu sehen, hätte natürlich ein künstlerisches Unding ergeben. Man verfiel deshalb nach jahrelangen Versuchen und nachdem auswärtige (französische?) Kräfte zurückgetreten waren, auf den Ausweg, zwölf Landschaften, die zwölf Forste Württembergs mit Jagddarstellungen zu geben. Die 201 Werkschuh lange und in der Gewölbfläche ungefähr 90 Werkschuh breite Decke des großen Saales wurde daher in drei Längsstreifen geteilt, von denen die äußeren je sechs der erwähnten Landschafts- und Jagdbilder enthielten, der innere Streifen[S. 22] aber religiöse Darstellungen aus der Offenbarung Johannis enthielt. Der mittlere Streifen, der offenbar auf Betreiben des geistlichen Ratgebers des frommen Herzogs Ludwig, Dr. Osiander, eingefügt wurde, erhielt Wendel Dietterlin von Straßburg zugetheilt[61]. Für die Bemalung der wahrhaft riesigen Flächen wurden außer Dietterlin und dem Hofmaler Hans Steiner, der den ersten Hauptentwurf und die Einteilung besorgt hatte, folgende Maler herbeigezogen: Andreas Herneisen, Hans Karg von Augsburg, Hans Dorn von Stuttgart, Jacob Zieberle (Zäberl) von Tübingen, Peter Riedlinger von Eßlingen (kurz nach Beginn der Arbeit verstorben), Gabriel Dachs (Stuttgart?), Hans Melchior Offstein von Göppingen und Philipp Grether von Stuttgart. Der Hofmaler, Hans Dorn und Herneisen waren insofern bevorzugt, als sie von Anfang an zwei Stücke (»Förste«) zugeteilt bekamen; die übrigen nur einen; später erhielt Herneisen noch einen Teil am Uracher Forst zu malen. Seine Landschaften waren der Stuttgarter und der Heidenheimer Forst.

Es ist interessant, aus den Akten über das Verfahren der Maler das Nötige zu erfahren. Zuerst mußte eine Farbenskizze (gemalte Tafel) in kleinerem Maßstabe dem Herzog zur Genehmigung vorgelegt werden. Da die Mehrzahl der Maler des Waidwerks unkundig waren, was ihnen, wie wiederum aus den Akten hervorgeht, einigermaßen zum Vorwurf gemacht wurde, mußten sie den vorfallenden herzoglichen Jagden beiwohnen, um dort Studien nach der Natur zu machen. Ebenso mußten sie die Landschaft aufnehmen und die Porträts des Jagd-, Forst- und Hofpersonals anfertigen, um sie dann auf das eigentliche Gemälde zu übertragen.

Von den einzelnen Abteilungen waren vier 40 Werkschuh, acht 30 Werkschuh breit und sämtliche 30 Werkschuh hoch. Da natürlich diese riesigen Flächen in einem Stück auf Leinwand zu malen ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre, wurden die Abteilungen in 5 resp. 4 »Tücher« zerlegt und erst beim Aufschlagen an der Decke zusammengefügt. Für jedes derartige Tuch erhielten die Maler außer Lieferung sämtlicher Malutensilien gleichmäßig 100 fl., 2 Schäffel Dinkel und ½ Eimer Wein nebst 8 fl. jährlichen Hauszins; eine, wenn man den mehr dekorativen Charakter der in einer sehr beträchtlichen Höhe (die Gewölbehöhe des Saales betrug 50 Werkschuh) angebrachten Malereien berücksichtigt, wohl recht zulängliche Bezahlung.

Sehr merkwürdig ist auch die Ordnung, auf welche die vereinigten Maler während ihrer Arbeiten am Lusthaus verpflichtet wurden. Mit Rücksicht auf ihre Ausdehnung muß leider auf Mitteilung des kulturgeschichtlich wichtigen Stückes verzichtet werden. Die Inspektion der Arbeit, wie die Verteilung der Materialien lag dem Hofmaler Steiner ob; bei vorfallenden Streitigkeiten hatte eine aus Steiner, Dietterlein und Herneisen bestehende Kommission zu entscheiden.

Die Arbeiten begannen im Juli 1590, nachdem die Skizzen vorgelegt waren und noch mancherlei Verhandlungen über die Höhe der zu verab[S. 23]reichenden Naturalverpflegung und den Mietzins gepflogen worden waren. In solchen Dingen scheint unser guter Herneisen geschickt, aber auch etwas vordringlich gewesen zu sein, wenn man die große Zahl seiner Schreiben an den Fürsten und die Rentkammerräte in Betracht zieht.

Daß Herneisen nicht mit Glücksgütern gesegnet war, beweist eine Eingabe vom 21. Juli 1590, worin er zur Anschaffung von Haushaltungsvorräten den Herzog um einen Vorschuß von 100 fl. auf den verdingten Lohn bittet.

Dr. Badner empfiehlt sein Gesuch, da er der weiten Entfernung halber keinen Hausrat mitgebracht habe und diesen nun neu beschaffen müsse, »auch für einen fertigen Maler gerühmt werde«. Am 1. August wird für Herneisen, abgesehen von Dietterlein, der ungefähr im Lohne gleichsteht, eine Erhöhung seiner Naturalbezüge über die übrigen hinaus beantragt, nämlich 2 Schäffel Dinkel und 2 fl. Hauszins und ½ Eimer Wein pro Tuch mehr und jährlich ein Sommerkleid. Das letztere wurde gestrichen, das übrige zugebilligt. In der zweiten Hälfte Januars bittet der Meister wegen des ersten ihm übergebenen Stückes, des Stuttgarter Forstes mit ihm abzurechnen, da die drei hauptsächlichsten Tücher fertig, die beiden anderen aber innerhalb des Monats vollendet würden, er aber an Lichtmeß an dem von ihm erkauften Haus in Nürnberg 150 fl. abzubezahlen habe.

Nach einer Eingabe am 23. Juni 1591 war er damals auch mit dem Heidenheimer Forst und damit seiner ganzen Arbeit ziemlich fertig. Er bittet darin um Zuteilung auch noch des zu vergebenden Uracher Forstes, erhält aber nur neben drei anderen Malern den vierten Teil desselben.

Nun gab es allerdings noch weitere Arbeiten, die Bemalung des Gesimses, d. h. wohl des Frieses unter Decke, oder über den Fenstern in der Höhe von fünf Schuh. Auch hier war es der Wunsch des Fürsten, sämtliche Maler, die bei der Decke thätig gewesen waren, wieder zu verwenden. Im Frühjahr 1592 wurde darüber verhandelt, um welchen Preis pro Quadratfuß die Maler die Arbeit übernehmen wollten, wenn sie diesmal Farben, Gold, Silber etc. selbst dazu lieferten. Die Maler verlangten für den Geviertschuh einen halben Gulden, aber auf Betreiben des Hofmalers, der unterdessen mit den übrigen in Dissidien gekommen war, beschloß man, ihnen nur einen drittel Gulden zuzubilligen.

Das brachte im April 1592 einen Streit zwischen Herneisen und Wendel Dietterlin einer- und dem Stuttgarter Hofmaler Hans Steiner anderseits zum Ausbruch. Bei diesem beschuldigte Herneisen den Letzteren, neben andern Durchstechereien, die ihn nicht persönlich betrafen, daß der Hofmaler ihm dafür, daß er ihm außer den ursprünglich angedingten Forsten auch den Steinberger Forst zu malen verhelfen werde, von ihm den Lohn für ein »Tuch« d. h. 100 fl. nebst vier Scheffel Dinkel und einen Eimer Wein als »Verehrung« verlangt habe, auch gleich eine dahin lautende Verschreibung nebst Siegel dem Nürnberger habe aufdringen wollen. Die 100 fl. habe Herneisen geben wollen, nicht aber die Viktualien, woraus gegenseitige Feindschaft entstanden sei.

Es würde zu weit führen, auf den Streit, der auf das Künstlerleben jener Zeit eigentümliche Streiflichter wirft und in den Akten in ermüdender Breite wiedergegeben ist, bis auf den fehlenden Abschluß, näher einzugehen.

Der Stuttgarter Hofmaler zeigt sich nach den aktenmäßigen Darlegungen als ein recht trauriger Patron, der mit Heuchelei und Verdrehungen nicht nur seine Kollegen verdächtigt, nachdem er mehr oder minder erfolgreiche Erpressungsversuche gemacht, sondern auch seinen Herrn in schmählicher Weise betrügt. Allein er scheint, obgleich der Referent in der Sache, Dr. Georg Badner, der sich überhaupt stets als ein gütiger und wohl wollender Vertreter der ihm unterstellten Malerkompagnie darstellt, dem Herzog nahe legt, ihn aus den fürstlichen Diensten zu entlassen, in dem allmächtigen Geheimrat des Herzogs, Melchior Jäger von Gertringen, einen starken Rückhalt besessen zu haben; er verlor seine Stelle nicht, wenn er auch nach den Akten in der Angelegenheit des Lusthauses nur noch eine untergeordnete Rolle spielt.

Wie gewöhnlich scheint Herneisen mit seiner Arbeit am Fries (Gesims) des Saales rasch fertig geworden zu sein; wenigstens rühmt er sich dessen in mehreren späteren Eingaben. Der Herzog resp. Melchior Jäger behandelten ihn übrigens, jedenfalls unter Einwirkung des Hofmalers, möglichst schlecht. Obgleich im Verding nichts davon stand, wurde nachträglich verlangt, daß im Friese die Bildnisse der Räte und Diener des Fürsten angebracht werden sollten. Herneisen sollte die Vorbilder liefern. Als Herneisen eine Entschädigung verlangt, wird die Sache rückgängig gemacht; den Malern aber die Anfertigung nichts destoweniger zugemutet. Als auch sie insgesamt dafür eine Bezahlung verlangen, wird nach Anhören des Hofmalers u. s. w. die Sache an den bisher nicht am Sims beteiligten Maler Philipp Gretter vergeben und beschlossen, die fremden Maler baldmöglichst ziehen zu lassen. Zu einem sehr ausgiebigen Schriftenwechsel zwischen Herneisen und dem Hof, gab noch eine weitere Arbeit Anlaß. Der Herzog hatte den Maler beauftragt, einen am Neujahrstag 1592 anläßlich eines Feuerwerks stattgehabten Zug, in Öl auf Leinwand auf einer 15 × 22 Fuß haltenden Tafel zu malen. Dafür verlangte Herneisen eine im Verhältnis gleichmäßige Zahlung wie für die Deckengemälde im Lusthaus, nämlich 200 fl. und die dem entsprechende Menge Dinkel und Wein. Da er an sechzig Porträts darauf anbringen mußte, war die Summe vielleicht nicht übermäßig hoch. Es sollte sich an Herneisen aber bitter rächen, daß er keinen Vertrag abgeschlossen, denn der Herzog bewilligte ihm trotz oftmaliger Eingaben nicht mehr als 100 fl., obgleich die Kammerräte und Jörg Badner ihn befürworteten; Melchior Jäger war dagegen. Man scheute sich von württembergischer Seite auch nicht einmal, die Unwahrheit zu behaupten, man hätte so viel »Contrefets« gar nicht gewollt, worauf der Maler die ihm amtlich zugestellte Liste der zu porträtierenden Personen vorlegen konnte. Im August scheint Herneisen, wohl privater Aufträge halber, sich von Stuttgart entfernt zu haben, auf Befehl des Herzogs begibt er sich wiederum dahin, bemerkt aber, daß er mit sämtlichen ihm verdingten Arbeiten fertig sei.

In einer umfangreichen Eingabe ohne Datum, ungefähr im September, bittet er um seine gnädige Entlassung durch eigenes Secret, da er schon längere Zeit in Stuttgart ohne Arbeit liege. Er bittet um die Bezahlung seiner rückständigen Auslagen, dann um eine Entschädigung dafür, daß er in den Jagdstücken zuerst das Gefolge des Herzogs porträtiert und dann die Vorlagen seinen Genossen überlassen habe, weiter ersucht er um eine Erstattung der Reisekosten für ihn, seine Familie und sein Gesinde, eine Verehrung, die er dem Rat seiner Vaterstadt vorweisen und zu Ehren des Herzogs gebrauchen könne, und erinnert an den Abzug seiner Rechnung für den Neujahrsaufzug. Seine durchaus kräftigen Worte, seien teilweise, weil sie seine Lage und Stellung deutlich kennzeichnen, hier mitgeteilt:

»So khann ich mir ainigen gedanckhen nicht schöpffen, Warumben E. Frl. Gn. eben in disem stuckh mit dem Ich Zur Lötz vil grösser gnad Vnd dankh zuverdienen Vnderthenig Verhofft, mich In so mörkhlichen schaden steckhen, Vnnd mir halbe bezalung reichen zulassen gesynnt sein, Oder womit Ich doch hier Innen E. Frstl. Gn. missfälliges (dass ich, da es mir Angezaigt würde, zu änndern Vndthänig (sic) erbiedtig) gethan haben solte, Dieweil aber mir Armen Hanndtwerkhsmann vil zu schädlich Vnnd meinem Weib Vnnd kleinen Khindlin zu nachtheilig Vnnd Übel gehennd sein will, Ein solliche grosse Summam, In lannger saurer, bestölten Arbaitt wol Verdientes gellt, mir Abzichen, da doch hiebeuor E. Frstl. Gn. mich Vnnd Anndere Jedesmahls Verrichter Arbaitt mit gnaden nach Pillich dingen bezahlen lassen, So Pidt E. Frstl. Gn. Ich gantz Vnderthenig, sy wöllen auch dises Puncten halbenn mir die gepür gnedig verordnen.« Er schlägt schließlich die Prüfung seines Bildes durch auswärtige Maler vor. Der Vorschlag der Rentkammer und Badners, ihm 10 fl. Reisegeld und einen Becher im Werte von 26–30 fl., sowie Erstattung seiner Auslagen zu gewähren und nochmals seine Bitte um Nachzahlung für den Aufzug in Erwägung zu ziehen, fand natürlich den Beifall Jägers, der schon früher vorgeschlagen, man solle das mehrerwähnte Gemälde, wenn Herneisen nicht mit 100 fl. zufrieden sei, ihm ohne jede Entschädigung zurückstellen, nicht. Er erhält, nach dem ihm noch die Farben für das Bild ersetzt worden (21 fl.), am 22. Sept. ein Sommerkleid bewilligt, wobei Melchior Jäger in Bewahrung seiner kleinlichen Gesinnung ihm den seidenen Besatz und die Knöpfe streicht. So wird unser Meister wohl mit sehr gemischten Gefühlen die schwäbische Hauptstadt mit Weib und Kindern verlassen und in sein Heim am Geyersberg zu Nürnberg zurückgekehrt sein.

Übrigens hat Herneisen auch von Nürnberg aus versucht, zu seinem Geld zu gelangen. Der Rat hatte ihn schon am 15. April 1591 mit einer Erlaubnisurkunde, die Arbeiten in Stuttgart unaufgesagt seines Bürgerrechts fortzuführen, ausgestattet und ihn weiter, wie auch aus den Akten hervorgeht, dem Herzog empfohlen. Am 16. Dezember 1692 erfolgt ein weiterer Ratserlaß des Inhalts: »Auss Endresen Herneysens Malers supplication und fürschrifft an Herrn Ludtwigen Hertzogen zu Württemberg ec. ist verlassen dem Supplicanten antzuzeigen, das mein herren nit sehen köndten, wie er vil erlangen vnd zu wegen bringen möcht, wenn er inn dieser seiner Suppli[S. 26]cation den Melchior Jeger als einen geheimbsten Carmmerrat, vnd dann den Hofmaler antziehen wollt, wenn er aber ein solchs endern vnd auslassen wurd, so wolten Ime meine Herren ein fürschrifft mitteylen.« Herneisen hatte offenbar Melchior Jäger und Hans Steiner in seiner Eingabe an den Herzog angegriffen, was zum mindesten für die Erreichung seines Zieles sehr unklug war.

Noch einmal kam er mit dem Rat in Konflikt wegen eines Gemäldes, das er 1593 gemalt. Es wird eine »Tafel von allerley Calvinisten« genannt und ihm vorgeworfen, daß er dasselbe zum Ärgernis der Bürgerschaft zum Hause herausgehängt. »Der Rat ließ ihm solches untersagen; Herneisen achtete aber nicht darauf und hing noch einmal eine solche Tafel heraus. Nun wurde er vom Rate zur Rede gesetzt; der Maler entschuldigte sich, er habe die Tafel bereits nach Würzburg, dahin sie gehöre, geschickt; ein ehrbarer Rat möge es dabei bleiben lassen. Das geschah; aber eine sträfliche Rede mit Warnung ließen ihm die Herren dennoch sagen«[62].

In den Jahren 1597 erscheint Herneisen zum letzten Male in den Ratsverlässen. Es handelt sich, wie es scheint, um einen Aus- oder Anbau an seinem Haus am Geyersberg, den er anbringen wollte, wogegen sich aber sein Nachbar Jonathan Schwingsherrlein sträubt und dessen Ausführung auch trotz vielmaliger Eingaben der Rat nicht zugibt.

Nach dem von Direktor Bösch[63] jüngst in diesen Blättern veröffentlichten Verzeichnis der Nürnberger Maler von 1596–1659 war Andreas Herneisen von 1596–1600 Vorgeher des 1596 neugeschaffenen Handwerks der Maler. Daß er als der erste dieses Ehrenamt bekleidete, ist ein Beweis seiner Tüchtigkeit, wie der Achtung, mit der ihm seine Nürnberger Berufsgenossen entgegenkamen. Nach derselben Quelle bildete er nach 1596 noch vier Lehrlinge aus, nämlich Jeremias Putz, Hans Albrecht Stahl aus Bamberg (1594–97), Lienhart Kilga (1603–8) und Wilhelm Vogel (1606–10). Hieraus ergibt sich, daß Herneisen bis zum Tode die Kunst betrieb. Auch erfahren wir, daß ein Sohn von ihm, der erst in den 90er Jahren geboren sein kann, Namens Valtin (Valentin) den Beruf des Vaters ergrift, allerdings erst nach dessen Tode. Derselbe lernte 1610–1614 bei Wolf Eisenmann.

Es ist die letzte verbürgte Nachricht, die sich bisher über unsern Maler auffinden ließ vor seinem Tod.

Denn die in der früheren Litteratur des Öfteren wiederholte Notiz, er habe im Jahre 1613 den Hochaltar von St. Sebald gemalt, kann deshalb nicht wahr sein, weil er zu dieser Zeit längst gestorben war.

Nach dem Eintrag im Totenbuch der Pfarrei St. Sebald[64] ist er am 13. April 1610 verschieden.

Damit sei das Lebensbild des einfachen Nürnberger Meisters geschlossen. Möglich immerhin, daß von seiner offenbar weitverbreiteten Thätigkeit weitere, umfangreichere Werke sich erhalten haben, die mehr als das Genannte dazu beitragen würden, seinen künstlerischen Charakter festzustellen.

VON TH. HAMPE.

Erst vor wenigen Wochen ist die Sammlung frühchristlich-germanischer Altertümer des Museums durch eine Anzahl Kreuze aus dünnem Goldblech bereichert worden, die ich, da sie sich zeitlich unmittelbar an den in unserem ersten Aufsatz behandelten ostgotischen Schmuck[65] anschließen, gleich[S. 28] hier einer kurzen Betrachtung unterziehen will. Ich verbinde damit die Besprechung zweier weiterer Kreuze derselben Art, die sich schon länger im Besitz des Germanischen Museums befinden und von denen das eine auch[S. 29] bereits von Essenwein im ersten Bande dieser Mitteilungen (1886) S. 110 f. gewürdigt worden ist. Ebenso sind die zwölf neu hinzugekommenen Goldkreuze schon verschiedentlich Gegenstand der Untersuchung und Besprechung gewesen und den Fachgelehrten also keineswegs unbekannt. Sie gehörten früher den Kunstsammlungen des 1881 zu Mailand verstorbenen Cavaliere Carlo Morbio an und finden sich zuerst in dem Auktionskatalog dieser Sammlungen S. 57 ff. (Nr. 638–649) von J. Naue ausführlich beschrieben[66]. Diese Beschreibung findet sich um einige ergänzende und kritische Bemerkungen vermehrt auch in dem Aufsatze von Paolo Orsi »Di due crocette auree del museo di Bologna e di altre simili trovate nell’Italia superiore e centrale«[67], der umfangreichsten Arbeit, die bisher der Erscheinung dieser Kreuze — es werden deren im ganzen 81 namhaft gemacht und besprochen — gewidmet worden ist, und erscheint ebenso in dem Auktionskatalog Nr. 1204 von Rudolph Lepke, wo unsere Kreuze unter Nr. 383 aufgeführt werden. Auf eben dieser Auktion (am 14. Dezember 1899 und folg. Tage) wurden die zwölf Kreuze vom Germanischen Museum erworben.

Nach diesem Hinweis auf die hauptsächlichste einschlägige Literatur, die natürlich leicht noch vermehrt werden könnte[68], lasse ich hier zunächst[S. 30] eine kurze Beschreibung der Kollektion unter jedesmaliger Beigabe einer der Größe des Originals entsprechenden Abbildung des betreffenden Kreuzes folgen. Die beiden schon früher im Besitz des Museums befindlichen Stücke sind durch ein Sternchen kenntlich gemacht:

1) Kreuz, aus dünnem Blech von Feingold ausgeschnitten (F. G. 1615. Katalog Morbio Nr. 640, Orsi Nr. 77), der Querbalken wenig kürzer als der Längsbalken, die vier Arme sich gegen die Mitte zu verjüngend und an den Enden zweimal durchlocht. Glatt ohne jede Verzierung. Herkunft unbekannt. 52:47 mm.

2) Kreuz der gleichen Art (F. G. 1616. Katalog Morbio Nr. 641. Orsi Nr. 46) von der Form des lateinischen Kreuzes. Die Kreuzarme, sich gegen die Mitte zu verjüngend und leise ausgeschweift, sind je mit einem runden Buckel von etwa 5 mm Durchmesser versehen und weisen an den Enden 2 bis 4 Löcher auf. Die Mitte zeigt im Kreis ein Monogramm, das wohl C. Rex zu lesen ist und das man auf den Langobardenkönig Kleph oder Cleve (gest. 576) hat beziehen wollen. Die Richtigkeit dieser Vermutung selbst zugegeben, ist daraus dennoch, wie Orsi mit Recht bemerkt, nicht zu folgern, daß unser Kreuz in irgend einer Beziehung zu König Kleph gestanden habe. Nur als Terminus post könnte die Regierungszeit des Königs für unser Kreuz allenfalls in Betracht kommen. Wer aber leistet Gewähr, daß das C in der That Cleve bedeutet und nicht etwa auf Karl den Großen zu beziehen ist, der nach der Unterwerfung des Desiderius (774), wie auch gemäß einem Vertrage mit dem Langobardenherzog Grimoald III. von Benevent in der Lombardei und im Beneventischen Münzen mit der Aufschrift »DN CARLVS REX«, »DOMS · CAR · R« prägen ließ?[69] Giebt etwa die Numismatik hierüber zuverlässigen Aufschluß? Ich vermag diese Frage zur Zeit weder zu bejahen noch zu verneinen, da mir im Augenblick die Speziallitteratur über[S. 31] langobardische Münzen (Quintino, Spinelli etc.) nicht zur Hand ist. Die Paläographie jedoch, von der man vielleicht gleichfalls Hülfe erwarten könnte, kann leider, wie mir Herr Professor Bresslau die Liebenswürdigkeit hatte mitzuteilen, zur Deutung dieses wie der im folgenden zu erwähnenden weiteren Monogramme »wenig oder nichts beitragen«, zumal langobardische Königsurkunden uns — abgesehen von einem Stück von immerhin zweifelhafter Originalität — nur abschriftlich erhalten sind; »und auch wenn wir Originale hätten, würden wir nicht weiter kommen, da die langobardischen Diplome weder von den Königen unterschrieben noch mit einem Monogramm versehen waren.« — Das Kreuz ist unten eingerissen und auch am rechten und oberen Arme etwas schadhaft. Es stammt aus Monza. 63:51 mm.

3) Kreuz aus etwas stärkerem Feingoldblech geprägt (F. G. 1617. Katalog Morbio Nr. 643. Orsi Nr. 47) von schlanker lateinischer Form, mit leicht erhabenem Rande. Die Arme, sich gegen die Mitte zu verjüngend, sind durch Reihen kleiner Buckel gemustert und an den Enden zweimal durchlocht; die des Querbalkens tragen überdies an kleinen goldenen Ketten die gleichfalls durch Prägung hergestellten christlichen Symbole A und ω, ebenfalls aus Gold. In dem kreisförmigen, doppelt umränderten Mittelstück ein A mit angefügtem Abkürzungsschnörkel und die mutmaßliche Abkürzung für Rex. Herkunft: Monza. 67:41 mm.

4) Kreuz der gleichen Art (F. G. 1618. Katalog Morbio Nr. 644. Orsi Nr. 48), und auch von gleicher Form, Größe und Ornamentierung, nur daß in der Mitte ein E und R mit Abkürzungszeichen erscheint, sowie von gleicher Herkunft.

5) Kreuz, aus dünnem Blech von Feingold ausgeschnitten (F. G. 1619. Katalog Morbio Nr. 646. Orsi Nr. 78), sich der griechischen Kreuzform nähernd, die Arme, sich gegen die Mitte zu verjüngend und aus[S. 32]geschweift, an den Enden dreimal durchlocht. Durch Punzierung oder Prägung hergestellte Punkte oder kleine Buckel bilden die Einfassung und von den Enden der vier Kreuzarme überdies je ein lateinisches Kreuz, das von kleinen mondsichelförmigen Figuren umgeben ist. In der Mitte ein aus kleinen, durch je neun Punkte gebildeten Rauten zusammengesetzes griechisches Kreuz. Herkunft unbekannt. 118:103 mm.

6) Kreuz der gleichen Art (F. G. 1620. Katalog Morbio Nr. 639. Orsi Nr. 75), von der Form des lateinischen Kreuzes; die Arme, sich gegen die Mitte zu wenig verjüngend, an den Enden zweimal durchlocht. In der kreisrunden, am Rande noch viermal durchlochten Mitte der Abdruck einer Goldmünze Kaiser Leos III., des Isauriers (716–741), die vier Kreuzesarme je von feinem Perlstab und gerader Linie, gegen die Mitte zu nur von ersterem in schwach erhabener Ausführung eingefaßt. Die linke Endigung des Querbalkens, wie es scheint durch Abschmelzen, etwas beschädigt. Herkunft: Benevent. 61:50 mm.

7) Kreuz der gleichen Art (F. G. 1621. Katalog Morbio Nr. 638. Orsi Nr. 57), doch von annähernd griechischer Form. Die Kreuzarme verjüngen sich gegen die Mitte zu und sind an ihrem Ende zweimal durchlocht. Durch diese Löcher läuft, die Enden der vier Kreuzarme unter einander verbindend, ein schmales Streifchen Goldlahn, und mit eben solchem Goldlahn sind auch die schmäleren Enden der Kreuzarme noch mehrfach umwunden. Im übrigen besteht der Schmuck dieses Kreuzes lediglich aus dem fünfmaligen Abdruck einer Goldmünze des Kaisers Justinus I., des Thraciers (reg. 518–527), die auf beiden Enden des Querbalkens im Avers mit dem Brustbild des Kaisers und Umschrift, auf beiden Enden des Längsbalkens, sowie in der Kreuzesmitte im Revers mit einer Viktoria und Umschrift erscheint. Das Kreuz wurde in der Umgebung des alten Doms von Novara gefunden. 82:76 mm.

8) Kreuz der gleichen Art (F. G. 1622. Katalog Morbio Nr. 645. Orsi Nr. 15) und der gleichen Form. Die sich gegen die Mitte zu verjüngenden Kreuzesarme sind an ihren Enden zweimal durchlocht und weisen als Musterung ein dichtes aber regelmäßiges Bandgeschlinge auf, während die[S. 34] Kreuzesmitte im Rund ein sogen. spanisches Kreuz (mit durchkreuzten Enden) mit vier Punkten in den am Kreuzungspunkt von Längs- und Querbalken entstehenden rechten Winkeln zeigt. Herkunft: Cividal del Friuli. 67:66 mm.

*9) Kreuz der gleichen Art (F. G. 192. Orsi Nr. 49) und Form, die gegen die Mitte zu sich verjüngenden Arme an den Enden zweimal durchlocht. Längs- und Querbalken sind je durch den gleichen Stempel mit einer Musterung von Bandverschlingungen versehen, die an Riemenwerk erinnern und mit einem dem Fries am Theoderich-Grabmal zu Ravenna verwandten Ornament endigen. Die Längseinfassung wird je durch den Perlstab gebildet, der jedoch nur an den sich verbreiternden Enden des Kreuzes sichtbar, gegen die Mitte zu mit einem Teil des Riemenornaments jedesmal roh weggeschnitten ist. Mit verschiedenen Waffen[70] in einem Grabe zu Mailand gefunden. 56:56 mm.

10) Kreuz der gleichen Art (F. G. 1623. Katalog Morbio Nr. 642. Orsi Nr. 16) und annähernd der gleichen Form, nur daß der Querbalken hier kürzer ist als der Längsbalken und daß die Kreuzarme, die an den Enden zweimal durchlocht sind, sich nicht so stark gegen die Mitte zu verjüngen. Auch dieses Kreuz zeigt die mehrfache Anwendung eines und desselben Prägestempels, der indessen wohl nicht ursprünglich zu diesem Zweck be[S. 36]stimmt war, da seine Musterung sich offenbar über die Grenzen des Kreuzes noch fortgesetzt hat. Diese Musterung besteht im wesentlichen aus einem sich in seinen Motiven fortgesetzt wiederholenden Bandornament, wobei die entstehenden Schlingen und Endigungen teilweise als Vogelhälse und -köpfe aufgefaßt und demgemäß, doch in strenger Stilisierung, gestaltet worden sind. Dazwischen, wie es scheint, menschliche Hände in langer Reihe. Perlstab-Einfassungen. An zwei Stellen etwas eingerissen. Aus Cividal del Friuli. 75:61 mm.

11) Kreuz der gleichen Art (F. G. 1624. Katalog Morbio Nr. 647. Orsi Nr. 51), sich der griechischen Form nähernd, doch ziemlich unregelmäßig ausgeschnitten, die Kreuzarme sich nur wenig gegen die Mitte zu verjüngend. An den vier Endigungen je zweimal, im Mittelstück noch viermal durchlocht. Die Kreuzarme sind mit einem Geschlinge von breiten, gerippten Bändern gemustert, die sich an den Endigungen ergebenden Zwickelflächen karriert. Die Mitte weist im Perlenkranz eine rohe männliche Figur mit gescheiteltem Haupthaar, starkem Schnurrbart, erhobenen Händen und zwei Schnörkeln anstatt der Beine auf. An mehreren Stellen etwas eingerissen. Herkunft: Lodi vecchio. 90:92 mm.

12) Kreuz der gleichen Art (F. G. 1625. Katalog Morbio Nr. 648. Orsi Nr. 50) und von ähnlicher Form; die an den Enden zweimal durchlochten Kreuzarme sich gegen die Mitte zu etwas stärker verjüngend. Die Musterung derselben ist die gleiche wie bei dem vorhergehenden Kreuz, nur daß wegen der geringeren Abmessungen von den karrierten Zwickelflächen an den Enden hier nur Ansätze zu sehen sind. In der Mitte, von Perlstab und einem Kranz kleiner halbmondförmiger Figuren umrahmt, ein stilisierter Adler mit nach links gewandtem Kopfe. Am linken Kreuzarm eingerissen. Aus Varese. 66:58 mm.

*13) Kreuz der gleichen Art (F. G. 1131) und von griechischer Form; die sich gegen die Mitte zu etwas verjüngenden vier Kreuzarme sind an den Enden zweimal, die Mitte noch viermal durchlocht. Jene sind mit[S. 38] einem Bandgeschlinge ähnlicher Art wie bei den beiden vorhergehenden Kreuzen gemustert; darunter, gegen die Kreuzmitte zu ein ziemlich roh gezeichnetes Menschenantlitz mit langem Haar und Bart. In der Mitte, wie es scheint, ein sich viermal wiederholendes ähnliches Gesicht; dazwischen Schnörkel, die vielleicht auch Locken bedeuten sollen. Die Gesamtmusterung des Kreuzes wurde also offenbar mit drei verschiedenen Stempeln hergestellt, von denen zwei viermal, der für die Mitte einmal zur Anwendung kam. Einer der Kreuzarme und die eine Hälfte eines anderen Kreuzarms (mit dem Bandornament) hat sich losgelöst. Auch sonst weist das interessante Stück, das hier zum ersten male veröffentlicht wird, mehrere kleine Beschädigungen auf. Fundort: Mailand. 92:92 mm.

14) Kreuz der gleichen Art (F. G. 1626. Katalog Morbio Nr. 649. Orsi Nr. 67) und von ähnlicher Form; die sich gegen die Mitte zu verjüngenden Arme an den Enden mehrfach durchlocht. Ein wie es scheint aus dem späten Akanthus entwickeltes doch teilweise zu tierischen Formen umgestaltetes Rankenornament schließt auf den vier Kreuzarmen und der Kreuzesmitte je ein schwer deutbares Monogramm in einem durch eine Punktreihe ornamentierten Rähmchen ein. An den äußersten Enden der Kreuzarme je ein traubenartiges Ornament, doch mit kleinen Ringen anstatt der Beeren. Aus Toskana. 89:87 mm.

(Fortsetzung folgt.)

VON KARL SIMON.

Hierzu eine Tafel.

Zu den schönsten Erwerbungen, die das germanische Nationalmuseum in den Jahren 1898 und 1899 gemacht hat, gehören unstreitig die Abgüsse der Grabdenkmäler Kaiser Friedrichs III. und seiner Gemahlin Eleonore; die Mittel dazu gewährte der Fonds der Habsburger Stiftung.

Eleonore, eine geborne Prinzessin von Portugal, die 17jährig mit Friedrich III. im Jahre 1452 zu Rom feierlich vermählt wurde, starb schon 1467, und bald darauf wurde ihr Grabmal in Angriff genommen.

Es ist eine stark geaderte Platte aus rotem Marmor, die aufrecht befestigt im Chorschlusse der Stiftskirche zu Wiener-Neustadt steht. Sie ist einfach profiliert; in einer rechteckig vom oberen Plattenrande absetzenden Vertiefung befindet sich die nach innen gerichtete vierseitige Inschrift:

DIVI · FRIDERICI

CAESARIS · AVGVSTI ·

CONTHORALIS · LEONORA

AVGVSTA · REGE · PORTVGALLIAE ·

GENITA · AVGVSTALEM

REGIAM · HAC · VRNA ·

COMMVTAVIT · III · NON ·

SEPTEMBR · 1467

In den Ecken oben sind das Wappen des deutschen Reichs und das von Portugal angebracht, unten der österreichische Bindenschild und der steiermärkische Panther. Das lebensgroße Reliefbild der Kaiserin ist in einer Tiefe von etwa 20 cm aus dem Stein herausgearbeitet, auch die vorspringenden Teile ragen nicht über den Rand der Platte hervor. Die Kaiserin steht unter einem reich mit Fransen besetzten Baldachin, dessen Vorhänge nach rechts und links aufgenommen und auseinandergeschlagen sind und in langen Falten herabfallen. Zwischen ihnen wird die Gestalt der Kaiserin voll sichtbar. Die Krone auf dem Haupte, von dem in langen Wellen das fast bis zur Erde reichende Haar herabfällt, in der Rechten den Reichsapfel, in der[S. 40] Linken das Szepter, steht sie in leicht nach rechts ausgebogener Haltung. Die Figur ist durchaus stehend und lebendig gedacht. Das Kissen, auf dem ihr Haupt ruht, ist nur der Ausfluß einer bis gegen Ende des Mittelalters herrschenden Vermischung der Vorstellung des Stehens und Liegens der Grabfiguren.

Die Gewandung, unter der nur die Spitzen der Schuhe zum Vorschein kommen, besteht zunächst aus einem ungegürteten langen Kleide, über dem ein reichverbrämter Mantel liegt, der auf der Brust durch eine Spange zusammengehalten wird. Vom Haupte fällt unter der Krone hervor ein langer Schleier herab, der gleichfalls bis zu den Füßen reicht. Unter dieser Fülle der Gewandung verschwinden die Körperformen von den Hüften abwärts nahezu vollständig. Die Gewandbehandlung ist ausgezeichnet; der knitterige Wurf des schweren Stoffes gegen die grossen Falten des Baldachins in guten Gegensatz gebracht, die Verbrämung und der mannigfaltige Schmuck sorgfältig wiedergegeben. Auch das Gesicht mit der rund vorgewölbten Stirn, der schmalrückigen, in der Mitte ein wenig gebogenen Nase, den feinen, geraden Lippen mit den grübchenartigen Mundwinkeln ist eingehend und zart, fast jungfräulich charakterisiert. Die ganze Gestalt eine ansprechende und vornehme Erscheinung.

Weit reicher ist das Grabmal des Kaisers, das im Passionschor des Stephandomes in Wien steht. Es ist ein Hochgrab (tumba). Wir mußten uns darauf beschränken, die Grabplatte mit dem Bildnis des Kaisers abformen zu lassen, weil unsere Räumlichkeiten die Aufstellung des ganzen Hochgrabes nicht gestatteten, indessen sei des Aufbaues mit einigen Worten gedacht.