![[klicken für größere Darstellung]](images/p183i_small.jpg)

The Project Gutenberg EBook of Reise über Indien und China nach Japan., by

Richard von und zu Eisenstein

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most

other parts of the world at no cost and with almost no restrictions

whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of

the Project Gutenberg License included with this eBook or online at

www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have

to check the laws of the country where you are located before using this ebook.

Title: Reise über Indien und China nach Japan.

Tagebuch mit Erfahrungen, um zu überseeischen Reisen und

Unternehmungen anzuregen.

Author: Richard von und zu Eisenstein

Release Date: November 1, 2014 [EBook #47260]

Language: German

Character set encoding: UTF-8

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK REISE ÜBER INDIEN UND CHINA ***

Produced by The Online Distributed Proofreading Team at

http://www.pgdp.net (This file was produced from images

generously made available by The Internet Archive/Canadian

Libraries)

Tagebuch

mit Erörterungen, um zu überseeischen Reisen und Unternehmungen anzuregen.

Von

Richard Freiherr von und zu Eisenstein

k. u. k. F.-M.-L.

Mit vier Figuren im Texte und einer Reisekarte.

Wien 1899.

Druck und Commissionsverlag von Carl Gerold's Sohn

I., Barbaragasse 2.

Seiner

kaiserlichen und königlichen Hoheit

dem

durchlauchtigsten Herrn General der Cavallerie

Erzherzog Franz Ferdinand

von Oesterreich-Este

zur Disposition des Allerhöchsten Oberbefehles,

Ritter des Ordens vom Goldenen Vliese, Grosskreuz des St. Stephan-Ordens,

Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, Ehren-Grosskreuz des souveränen Johanniter-Ordens,

Ehrenmitglied der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften

etc. etc. etc.

in tiefster Ehrfurcht und Ergebenheit allergehorsamst gewidmet

vom

Verfasser.

| Seite | |

| Einleitung | 1 |

| Vorbereitung für die Reise | 3 |

| Antritt der Reise. Fahrt von Triest nach Port Said | 9 |

| Aufenthalt in Port Said | 15 |

| Fahrt von Port Said nach Aden | 16 |

| Aufenthalt in Steamer Port bei Aden | 21 |

| Fahrt von Aden nach Bombay | 22 |

| Aufenthalt in Bombay | 24 |

| Fahrt von Bombay nach Penang | 45 |

| Aufenthalt in Penang | 52 |

| Fahrt von Penang nach Singapore | 55 |

| Aufenthalt in Singapore | 58 |

| Fahrt von Singapore nach Hongkong | 60 |

| Aufenthalt in Hongkong | 62 |

| Fahrt von Hongkong nach Shanghai | 66 |

| Aufenthalt in Shanghai | 68 |

| Fahrt von Shanghai nach Kobe | 72 |

| Aufenthalt in Japan. | |

| A. Aufenthalt in Kobe und Ausflug nach Osaka | 74 |

| B. Aufenthalt in Kioto | 82 |

| C. Die Eisenbahnfahrt von Kioto nach Yokohama | 92 |

| D. Aufenthalt in Yokohama | 95 |

| E. Aufenthalt in Tokio | 101 |

| F. Fahrt von Tokio nach Kobe | 113 |

| G. Zweiter Aufenthalt in Kobe und Ausflug nach Himeji | 114 |

| H. Fahrt von Kobe nach Shimonoseki und Schlusswort über meinen Aufenthalt in Japan | 119 |

| Rückreise von Japan nach Oesterreich-Ungarn. Fahrt von Shimonoseki nach Hongkong | 126 |

| Aufenthalt in Hongkong | 128 |

| Fahrt von Hongkong nach Singapore | 132 |

| Aufenthalt in Singapore | 134 |

| Fahrt von Singapore nach Colombo | 138 |

| Aufenthalt auf der Insel Ceylon. | |

| A. In Colombo | 144 |

| B. Eisenbahnfahrt von Colombo nach und Aufenthalt in Kandy | 148 |

| C. Eisenbahnfahrt von Kandy nach Nuna oya und Aufenthalt in Nuwera Eliya | 151 |

| D. Eisenbahnfahrt von Nuna oya nach und Aufenthalt in Colombo | 159 |

| Fahrt von Colombo nach Port Said | 163 |

| Ankunft in Port Said und Weiterfahrt nach Marseille | 168 |

| Ankunft in Marseille und Weiterfahrt nach Wien | 170 |

| Reiseauslagen und Reisepläne | 172 |

| Kritik über die Vorbereitungen zur Reise | 175 |

| Schlusswort | 177 |

zu v. Eisenstein, Reise nach Japan.

Trotzdem, dass wir in einem Zeitalter leben, wo Elektricität und Dampf auch die weitesten Entfernungen um ein Bedeutendes verringern und ungeachtet der stetig fortschreitenden Civilisation, welche die meisten der früher bestandenen Beschwerlichkeiten von den Reisenden ferne hält und dieselben mit allem nur denkbaren Comfort umgibt, so klingt dennoch, besonders in unserem schönen Oesterreich-Ungarn, das Project, eine Weltreise zu machen, fast noch wie ein waghalsiges Unternehmen, welches nur in der Vollkraft der Jahre und mit dem Aufwande von schier unerschwinglich grossen Geldmitteln der Verwirklichung zugeführt werden kann.

Als in mir selbst, angeregt durch das eingehende Studium der höchst interessanten und sehr lehrreichen Reisebeschreibung Sr. k. u. k. Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Franz Ferdinand, der Wunsch immer lebhafter wurde, mir auch einmal die grosse weite Welt etwas anzusehen, so entschloss ich mich endlich nach reiflicher Erwägung, ungeachtet meines vorgerückten Alters, dennoch diesen meinen Herzenswunsch thatsächlich durchzuführen.

Und wie sehr belohnten mich die Fülle von schönen, unvergesslichen Eindrücken, sowie die Menge von werthvollen Erfahrungen, die ich auf meiner Reise gesammelt habe, für einen Entschluss, den ich späterhin auch keinen Augenblick zu bereuen Ursache hatte!

Da ich während meiner Reise immer mehr zur Einsicht gelangte, dass dem intelligenten und bemittelten Theil der Bevölkerung unserer Monarchie durch die Scheu vor weitgehenden Reisen und Unternehmungen namhafte Vortheile entgehen, so entschloss ich mich nach meiner Rückkehr in die Heimat, die täglichen Aufzeichnungen und Erörterungen zusammenzustellen und meinen Landsleuten zu dem Zwecke zu übergeben, um in ihnen die Lust zu Weltreisen zu wecken, um darzuthun, dass die Scheu vor einer Gefahr, auf Dampfschiffen zu fahren, in der Jetztzeit ebenso unberechtigt ist, als dieselbe vor einem halben Säculum nicht motivirt war gegen die Fahrt auf den Eisenbahnen, um nachzuweisen, dass die Auslagen für die Reise, speciell bei der Benützung der Dampfschiffe des Oesterreichischen Lloyd, nicht so gross sind, als allgemein angenommen wird, und endlich um die Aufklärung zu geben, dass Jenen, welche eine solche Reise machen, bedeutende Vortheile in physischer und psychischer Richtung erwachsen, und dass ihnen gegebenen Falles auch materielle Gewinne zufallen werden.

Was auch der gegenwärtigen Veröffentlichung zur Erreichung des vorgesteckten Zieles fehlen mag, den einen Vortheil wird sie dem Leser unbedingt bieten können, dass die Schilderungen der Erlebnisse und Eindrücke wahrheitsgetreu sind, und dass das Streben vorherrschte, die praktischen Reise-Erfahrungen bestens zu verwerthen.

Vorerst verschaffte ich mir von der commerziellen Direction der Dampfschiffahrts-Gesellschaft des Oesterreichischen Lloyd in Triest, sowie von der Lloydagentie in Wien, I., Freisingergasse, den Fahrplan, die Informationen für Reisen und ein wohl veraltetes, aber noch brauchbares illustrirtes Handbuch für die Fahrten mit unserem Lloyd.

Laut des Fahrplanes fahren am 23. jeden Monates die gewöhnlichen, nach Japan verkehrenden Dampfschiffe von Triest ab, verweilen in Port Said, Suez, Aden und Karachi je circa einen Tag, in Bombay sieben Tage, dann in Colombo, Penang und Singapore je ungefähr einen Tag, ferner in Hongkong und Shanghai je zwei bis drei Tage und landen endlich nach beiläufig zwei Monaten in Kobe in Japan.

Auf diesen gewöhnlichen Dampfschiffen fallen die erste und zweite Classe zusammen, wobei den Passagieren dieser vereinten Classen der Anspruch auf eine Cabine mit zwei Betten für zwei Personen zusteht, sowie dies bei den fremdländischen Dampfschiffen auch für Passagiere erster Classe der Fall ist. Ferner haben die Reisenden der vereinten ersten und zweiten Classe auf den Lloydschiffen die Berechtigung, die Salons, das ganze Schiffsdeck und die Badecabinen zu benützen, und werden ihnen tagsüber fünf Mahlzeiten servirt, und zwar: von 6-8 Uhr Früh Kaffee oder Thee mit Brot, um 9 Uhr Thee, Eier, eine warme Speise und Obst, um 1 Uhr eine kalte und eine warme Speise und Käse, um 6½ Uhr Suppe, zwei warme Gerichte, Salat, Cürrie mit Reis, Mehlspeise, Käse, Obst und Kaffee und endlich um 9 Uhr Abends Thee, Brot und Butter.

An Bagage ist ein Metercentner frei, für jeden weiteren Metercentner ist für die Strecke von Triest bis Kobe 9 Goldgulden oder 10 fl. 80 kr. ö. W. zu zahlen. Von der Bagage kommen die kleinen Gepäcksstücke in die Cabine, die grossen dagegen gelangen in den Laderaum.

Der gewöhnliche Fahrpreis für die erste und zweite Classe von Triest nach Kobe beträgt 425 Goldgulden oder 510 fl. ö. W. Hierbei hat der Passagier auf der 63 Tage währenden Fahrt in der Zeit des siebentägigen Aufenthaltes in Bombay das Schiff zu verlassen und hat seine Unterkunft und Verpflegung auf dem Lande aus Eigenem zu bestreiten; somit hat der Reisende 56 Tage Verpflegung und Unterkunft auf dem Schiffe. Da nur für die Beköstigung per Tag 3 Goldgulden oder 3 fl. 60 kr. ö. W. gerechnet werden, so entfällt von dem obbezeichneten Fahrpreise von 510 fl. der Betrag von 201 fl. 60 kr. ö. W. für die Verpflegung und der Rest von 308 fl. 40 kr. ö. W. für die Fahrt und Unterkunft.

Officiere haben nur die Hälfte des Fahrpreises zu zahlen. Dieselben haben demnach für die Fahrt nur 154 fl. 20 kr. ö. W. und für die Verpflegung den obgenannten Betrag von 201 fl. 60 kr. ö. W., im Ganzen also 355 fl. 80 kr. ö. W. für die Fahrkarte erster und zweiter Classe von Triest nach Kobe zu entrichten.

Es fahren ausserdem von Triest am 3. jeden Monates Schnelldampfer nach Bombay, welche dort die am 23. des verflossenen Monates abgegangenen gewöhnlichen Dampfer antreffen. Es können also nach Japan Reisende am 3. des Monates von Triest mit dem Schnelldampfer nach Bombay fahren und von dieser Stadt die Weiterreise nach Japan mit dem gewöhnlichen Dampfer fortsetzen, sie haben aber dann in Bombay nur zwei bis drei Tage Aufenthalt und es erhöht sich der Preis für die erste Classe um 150 Goldgulden oder um 180 fl. ö. W.

Ich entschied mich für die Fahrt mit dem gewöhnlichen Dampfer und gewann dabei den Vortheil, mich längere Zeit in Bombay aufhalten und diese so interessante Stadt eingehend besichtigen zu können.

Was die Wahl für die Ausdehnung und für die Jahreszeit der Reise anbelangt, so waren für mich folgende Erwägungen bestimmend. Die Dauer der Reise bis Japan sammt den verschiedenen Aufenthalten beträgt, wie erwähnt, ungefähr zwei Monate. Wollte ich von Japan mit dem nächsten von dort abgehenden Lloyddampfer zurückkehren, so hätte ich in Japan nur vier bis fünf Tage Aufenthalt gehabt. Auf der Rückreise hätte ich dann von Colombo aus mit einem anderen Lloyddampfer über Madras nach Calcutta hin und wieder zurück nach Colombo fahren können, und zwar mit einem Aufenthalte von eilf Tagen in Calcutta und einem Zeitverbrauche von einem Monate für diese Reise, natürlich vorausgesetzt, dass Abgang und Ankunft der Zweiglinien mit der Hauptlinie normalmässig correspondiren. Die Dauer meiner ganzen Reise hätte in diesem Falle annähernd fünf Monate betragen. Die Erwägung aber, dass der Aufenthalt in Japan nur vier Tage betragen würde, die dortige Bevölkerung indess in ihrem gegenwärtigen raschen Aufschwunge jedenfalls ein sehr grosses Interesse in Anspruch nimmt, hat mich bewogen, für meinen Séjour in Japan die Zeit von einem Monate festzusetzen. Bei dem Umstande jedoch, dass eine Reise in den Tropengegenden über den 1. Juli hinaus der Regenperiode halber mit mannigfachen Beschwerlichkeiten verbunden ist, entschloss ich mich, die Reise Colombo-Calcutta aufzugeben. Besser wäre es wohl gewesen, und ist dies auch sehr anzuempfehlen, eine solche Reise überhaupt bereits am 23. September oder am 23. October anzutreten, um hierauf im Frühjahre wieder zurückzukehren, ich that es aber nicht, weil ich am 2. December 1898 der Feier des Jubiläums Sr. Majestät des Kaisers und Königs beiwohnen wollte.

Ich möchte hier noch besonders hervorheben, dass wenigstens eine theilweise Kenntniss der englischen Sprache für eine derartige Reiseunternehmung unumgänglich nothwendig erscheint, da man sonst ausserhalb des Schiffes von dem Verkehre mit der Aussenwelt geradezu ausgeschlossen ist.

Zur besseren Orientirung für meine bevorstehende Reise und für die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten habe ich die beiden Bände des Werkes Sr. k. u. k. Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Franz Ferdinand: »Tagebuch meiner Reise um die Erde 1892/93« noch einmal zur Hand genommen und hierin vorzüglich jene Stellen aufmerksam durchgelesen, welche Länder und Städte schildern, die ich berühren werde.

Zur Aufklärung darüber, was auf eine solche Reise mitzunehmen ist, habe ich an competenter Stelle Erkundigungen eingezogen und erhoben, dass man sich nur mit Herbst- und Sommerkleidern zu versehen habe, und die Tropenkleider später in Port Said oder in Suez, wo die betreffenden Kaufleute auf das Schiff kommen, anzuschaffen seien. Ferner wurde ich darauf aufmerksam gemacht, eine grössere Menge von Leibwäsche mit mir zu nehmen, da auf dem Dampfschiffe nur gewaschen, aber nicht geglättet wird, auch sei es für Raucher vortheilhaft, sich in genügender Menge mit Cigarren zu versehen. Dieselben unterliegen in keinem der anzulaufenden Orte der Verzollung. Nach diesen Angaben und nach weiteren Informationen und Rathschlägen entschied ich mich, nachstehende Gegenstände mitzuführen. Ich will dies als Anhaltspunkt für andere Reisende detaillirt angeben, und werde zum Schlusse die sich aus der Reise ergebende Kritik hierüber anfügen. So nahm ich mit:

An Tenniskleidern, auch als Tropenkleider zu benützen: Ein weisses Flanellcostume, zwei weisse Piquetcostume, zwei leichte Flanellhemden, einen Sweater, ein Paar braune Zeuglederschuhe, eine sehr leichte Mütze, und einen Gürtel. Auch ein Raquet führte ich mit mir.

An Jagdkleidern: Ein sehr leichtes grünes Costume, ein Paar leichte Woll- und ein Paar leichte Seidenstrümpfe, ein Paar Jagdstiefletten, und einen Jagdhut.

An Kleidern im Allgemeinen: Einen wasserdichten, ganz lichten und leichten Mantel, einen lichten Ueberzieher, einen Frackanzug mit schwarzem und weissem Gilet und schwarzem Beinkleid, einen langen Salonrock mit schwarzem Gilet und Beinkleid, einen Jaquetanzug mit lichtem und dunklem Gilet sammt gestreiftem Beinkleid, ein Smokingcostume, einen Saccoanzug, einen etwas wärmeren Jaquetanzug für den Fall, als es im nördlichen Theile von Japan im April noch kältere Tage geben sollte, acht verschiedenfärbige, hauptsächlich dunkle oder schwarze und weisse Cravatten, sechs Paar lichtere und zwei Paar schwarze Glacé-Handschuhe, einen Cylinderhut und einen Klappcylinder, einen runden dunklen Hut, einen grossen, aber ganz leichten weissen Filzhut und eine Reisekappe.

An Beschuhung: Zwei Paar Kalbleder-, zwei Paar Lackleder- und ein Paar Naturleder-Stiefletten, ein Paar Kalbleder- und ein Paar Lackleder-Morgenschuhe.

Ausserdem führte ich noch einen Regenschirm und zwei Stöcke mit.

An Wäsche: 20 Taghemden, darunter sechs Stück aus sehr dünnem Stoffe mit schwarzen, goldenen und Perlen-Knopfgarnituren, vier Nachthemden, sechs Unterbeinkleider, 24 Paar Socken, darunter 12 Paar sehr feine und seidenartige, 20 Taschentücher, 24 Halskrägen verschiedener Façon, sammt den dazu gehörigen Knöpfen und Cravattenhälter, drei Tricotleibchen verschiedener Dicke, zwei Leibbinden für den Fall des Bedarfes und vier Handtücher.

An Toiletteartikeln: Die nöthigen Wasch- und Kammrequisiten, Rasirmesser und Scheeren, mehrere Stücke Wasch- und Rasirseife, mehrere Düten Kalodont, ein Fläschchen Glycerin, Closetpapier.

An Medicamenten im Bedarfsfalle: Kalicrême, englisches Pflaster, Soda, Fiakerpulver, Doverische Pulver, Opium, Salicyl und Chinin; sämmtliche Medicamente waren in Glas- oder Blechbüchsen versorgt. Hierzu kamen noch eine Flanell- und eine Leinenbinde, sowie Kautschukpapier.

Die in Murray's Beschreibung von Indien für den dortigen Aufenthalt empfohlenen Medicamente: eine Flasche Chlorinds und zwei Schachteln Sorkelspils, sind bei uns nicht erhältlich und werden in Indien anzuschaffen sein.

An Gewehren: Einen schön ausgestatteten und sehr guten Mannlicher-Stutzen und ein gutes 12 mm-Jagdschrotgewehr.

An Patronen: 80 Stück Mannlicher-Patronen mit Expansivkugeln, 10 Stück Patronen mit Schrot Nr. 0 und 20 Stück mit Nr. 2, 30 Stück mit Nr. 4, 30 Stück mit Nr. 6, 30 Stück mit Nr. 8, und 40 Stück mit Nr. 12.

Für den Fall, als ich für eine länger währende Jagd einen Proviant benöthigen sollte, versorgte ich mich mit einigen Büchsen Fleischconserven und mit einer Flasche Cognac, und für den Fall, dass ich in Gelegenheit kommen sollte, einem mir zur Begleitung beorderten Jäger ein Geschenk zu machen, nahm ich Cravattennadeln mit Jagdemblemen mit.

An Bettrequisiten: Für die Eventualität einer weiteren Fahrt in das Innere des Landes und einer sich hierbei ergebenden Nachtunterkunft in kleinen Orten führte ich nach dem Rathe aus Murray's Handbuch an Bettzeug mit: eine gesteppte und zwei Wolldecken, einen Kopfpolster, Bettwäsche und natürlich auch eine Flasche Zacherlin.

Diese Bettsorten liess ich in eine wasserdichte, zeltartig zusammengenähte Plache wickeln, welche einerseits das Bettzeug vor Nässe bewahrt, und anderseits bei einem Lager unter freiem Himmel als Bettzelt verwendet werden kann.

An Rauchrequisiten: 1000 Stück Cigarren, 100 Stück Papierspitzen mit Rohrmundstück, einige Stück Lunte für das Feuerzeug, und 50 Schachteln schwedische Zündhölzer.

An Büchern: Die beiden Bände »Tagebuch meiner Reise um die Erde« von Sr. k. u. k. Hoheit dem Herrn Erzherzog Franz Ferdinand, beide Bände »Autour du monde« von Baron Hübner, beide Bände »Japan« von Baron Siebold, Murray's Handbücher »Indien« und »Japan«, das Illustrirte Handbuch des Oesterreichischen Lloyd, den Atlas von Andrée, ein englisches Dictionär und endlich eine grössere Anzahl belletristischer Werke.

An Schreibmaterial: Eine Schreibmappe, eine grössere Quantität von Schreib- und Briefpapier, nebst Couverts, Löschpapier, Federn, Siegellack, Syntheticon und endlich eine Blechbüchse, in der sich ziemlich viele Bögen durchsichtigen Papieres befanden, welche auf der einen Seite gummirt, und auf der anderen Seite mit den Adressen jener Personen beschrieben waren, denen ich von den verschiedenen Stationen meiner Reise aus Ansichtskarten zu senden beabsichtigte. Ich werde auf diese Weise in meinen Aufenthaltsorten nur die Adressen abzuschneiden, mit dem mitgenommenen Befeuchtungsapparate zu behandeln und dieselben auf die Adressseite der Ansichtskarten aufzukleben haben, wodurch ich der langwierigen Arbeit des Adressschreibens enthoben werde.

Ferner versah ich mich mit einem Fernglase, einer zusammenlegbaren Traglaterne (Excelsior lux) sammt Kerzen, einem Aneroid, Putzmitteln und Werkzeug, das ist Hammer, Zange, Stemmeisen und Schraubenzieher, sowie mit Visitkarten und last not least einem Reisepasse.

Um nicht zu viel Baargeld mit mir nehmen zu müssen, liess ich mir von der Creditanstalt für Handel und Gewerbe in Wien, I., Am Hof, einen Creditbrief ausstellen, laut welchem ich in der Chartered Banks of India, Australia and China in Bombay, Colombo, Hongkong und Yokohama bis zum 29. Juli 1899 succesive 500 Pfund Sterling beheben konnte.

Als Packgefässe habe ich drei schwarzgelb angestrichene Holzkoffer, einen grossen und einen kleinen Lederkoffer, einen Waterproof-Mantelsack, eine grosse Cylinderhut- und eine kleine Kappenschachtel, eine lange schwarzgelbe Kiste für Jagdgewehre und Patronen und einen wasserdichten Stoff zum Einwickeln des Bettzeuges mitgenommen, und ich versah jedes Stück mit meinem vollen Namen.

Der Vollständigkeit halber muss ich hier noch erwähnen, dass ich auch meine verschiedenen Uniformirungsgegenstände mit mir führte.

Ungeachtet der so vielen hier angeführten und von mir auf die Reise mitgenommenen Gegenstände überstieg die ganze Bagage keineswegs das auf dem Schiffe jedem Passagiere zustehende Freigewicht.

An Baargeld versorgte ich mich in Wien mit 600 fl. ö. W. und 30 Pfund Sterling. Das englische Geld zerfällt und stellt sich zu unserem Gelde in nachstehender Weise:

| 1 £ (Pfund Sterling oder sovereign) = 20 shilling = 12 fl. ö. W.; | |

| 1 sh (shilling) = 12 penny = 60 kr. ö. W.; | |

| 1 d (pence) = 5 kr. ö. W.; | |

| Silbermünzen: 1 fl. (florin) = 2 shilling = 1 fl. 20 kr. ö. W.; | |

| Kupfermünzen: | 6 penny (1 sixpence) = 30 kr. ö. W.; |

| 3 penny (1 threepence) = 15 kr. ö. W.; | |

| 1 pence = 5 kr. ö. W.; | |

| ½ pence (halfpence) = 2½ kr. ö. W. | |

Am 15. Jänner erhielt ich die Nachricht von der commerziellen Direction des Lloyd, dass der Dampfer Marie Valerie für die Fahrt nach Japan bestimmt sei, dass derselbe aber ausnahmsweise statt am 23. Jänner erst am 25. Jänner seine Fahrt von Triest antreten werde. Am 20. Jänner gelangte an mich die weitere Mittheilung von der Direction, dass die Abfahrt des Dampfers Marie Valerie bis auf den 30. Jänner verschoben werde, und am 21. Jänner erhielt ich das Telegramm, dass der Dampfer Maria Theresia am 25. d. M. bis nach Bombay abgehen werde, ohne dass die Fahrpreise hierdurch eine Aenderung erleiden.

Nun begab ich mich nach Triest, wo ich in Erfahrung brachte, der Dampfer Marie Valerie noch später als am 30. Jänner, der Dampfer Maria Theresia hingegen am 27. Jänner, um 4 Uhr Nachmittags, von Triest nach Bombay abgehen werde. Die Weiterreise von Bombay nach Japan würde dann auf dem Dampfschiffe Marie Valerie nach dessen Eintreffen in dem genannten indischen Hafen erfolgen.

In Erwägung des Umstandes, dass ich bei der Fahrt mit dem Maria Theresia-Dampfer einen längeren Aufenthalt in Bombay nehmen könne, entschied ich mich dafür, dieses Dampfschiff zu meiner Reise nach Indien zu benützen.

Es muss hier als eine beklagenswerthe Thatsache hingestellt werden, dass unsere gewiss so verdienstvolle Lloyddirection keinen grösseren Werth darauf legt, die einmal festgestellte Abfahrtszeit ihrer Schiffe auch genau einzuhalten. Es entstehen daraus, wie mir während der Reise vielfach von berufenen Persönlichkeiten mitgetheilt wurde, ganz erhebliche Nachtheile für den Verkehr an Personen und an Fracht und somit auch für die Gesellschaft selbst.

An dieser Stelle möchte ich noch dem commerziellen Director unseres Lloyd in Triest, Herrn Janni, meinen Dank aussprechen für die mir freundlich zu dem Zwecke übergebenen zwei Vorschreiben an die Lloydcapitäne und an die Lloydagenten, um diese aufzufordern, mir sowohl auf der Reise, als auch in den Aufenthaltsorten möglichst hilfreich beizustehen.

Und somit waren alle Vorbereitungen für meine grosse Reise, wozu ich auch nicht ermangelte, mir verschiedene anderweitige Empfehlungsschreiben zu erwerben und selbe mitzunehmen, zu Ende geführt, und so stand der Antritt der Reise selbst vor mir.

Es ist doch ein ganz eigenthümliches Gefühl, welches die Seele erfasst, wenn der Moment herannaht, das Land, die Heimat, zu verlassen, und von allen seinen Lieben auf geraume Zeit zu scheiden.

Die seit der Kindheit geliebten Bilder bleiben zurück, und neue Eindrücke machen sich geltend. Auf diese richtet sich der Forschungsgeist, dem sich jetzt neue Bilder von ungekannten, aus Beschreibungen und Erzählungen fast nur traumhaft geahnten Ländern erschliessen sollen. Diese Aussicht ergreift die Seele so mächtig, dass die trüben und wehmüthigen Gefühle über die bevorstehende Trennung zurückgedrängt werden, und es nicht vermögen, die Reiselust zu mindern.

Bei meiner Ankunft in Triest fand ich einen heftigen Borasturm vor, welcher bereits seit zwei Tagen tobte, ein Umstand, der ebenso den Wunsch rege machte, die Hafenstadt möglichst bald zu verlassen, als er zur Annahme berechtigte, dass der Beginn der Fahrt ein ruhiger sein werde.

Der Dampfer Maria Theresia ist ein grosses Schiff, circa 130 m lang und besitzt einen Fassungsraum für 3400 t; er umfasst viele Schlafcabinen mit 70 Betten, einen grossen Salon, ein kleineres, sehr elegantes Sitzzimmer, alle Räume mit elektrischen Flammen ausgestattet, einen grossen freien Raum auf dem Deck, Badecabinen etc. Das Schiff steht unter dem Commando des Lloyd-Schiffscapitäns Giuseppe Morovich. Für die Verpflegung der Passagiere und der Schiffsbemannung ist reichlich vorgesorgt und hat hierfür der zweite Capitän des Schiffes aufzukommen. Entsprechend grosse Vorräthe an lebenden Ochsen, Geflügel, an Victualien, Conserven und Südfrüchten sind vorhanden, und theils in den Magazinen, theils in der Eiskammer untergebracht.

Zur Schiffsbemannung gehören ausser den Matrosen noch Köche, Fleischer, Bäcker, Wäscher, Kellner, Kammerjungfern, Kleider- und Stiefelputzer, ja selbst Schlosser und Holzarbeiter. In den Schiffsräumen sind Küche und Backstube untergebracht und sehr zweckmässig eingerichtet.

Gegenwärtig sind an Fracht 2400 t verladen, zu deren Verfrachtung auf dem Lande zehn Lastzüge nöthig wären. Passagiere gab es nur sehr wenige auf unserem Schiffe, weil die Mehrzahl der in Triest weilenden Reisenden es vorzog, die Abfahrt des später abgehenden Dampfers Marie Valerie abzuwarten. In der vereinigten ersten und zweiten Classe befand sich ausser mir nur noch ein junger Holländer, dessen Reiseziel Rangun in Hinterindien war.

Den 27. Jänner, um 4 Uhr Nachmittags, ertönte das Signal zur Abfahrt unseres Schiffes. Langsam löst sich der Coloss vom Ufer los und manövrirt mit Hilfe eines vorgespannten Dampfers sehr behutsam, um sich auf dem verhältnissmässig kleinen Raume zu wenden. Dann geht es frisch darauf los in das unabsehbare weite Meer. Frei wird der Anblick auf Triest, immer weiter gestaltet sich das Bild des daran liegenden Geländes, und immer kleiner erscheinen die Gebäude, bis sich später die ganze Stadt nur mehr als ein weisser Flecken kenntlich macht, und auch dieser entschwindet nach und nach den Augen. Lebt wohl, meine Lieben, lebe wohl, mein geliebtes Oesterreich-Ungarn!

Zuerst verfügte ich mich in die mir angewiesene Cabine. Dieselbe lag nahe an dem grossen Salon und in der Mitte des Schiffes, weil sich da die Schiffsbewegungen weniger fühlbar machen, und befand sich der grösseren Helligkeit halber an der Bordseite. Eine solche Cabine ist 2·5 m lang, 2 m breit und 2·2 m hoch, und ihre Ausstattung besteht aus einem ziemlich schmalen Bette, einem gleichfalls schmalen Sofa und einem Waschkasten. Die Beleuchtung der Kabine erfolgt durch elektrisches Licht, und es befindet sich ausserdem noch für den Fall, dass die elektrische Beleuchtung nicht functioniren sollte, an der einen Wandseite ein labil befestigter Leuchter. Die elektrische Lampe, sowie dieser Leuchter sind oberhalb des Waschkastens angebracht. Des Lesens im Bette halber wäre es aber weit angezeigter, wenn wenigstens der eine dieser beiden Beleuchtungskörper über der Lagerstätte befestigt wäre. An den Eckständern, zwischen welchen sich das Bett befindet, sind Vorkehrungen getroffen, um oberhalb desselben noch ein zweites Bett im Bedarfsfalle aufschlagen zu können.

Ich packte nun die zum täglichen Gebrauche nöthigen Gegenstände aus und legte dieselben auf das Sofa, um sie jederzeit bei der Hand zu haben. Da mir der Capitän im Hinblicke auf die geringe Anzahl von Passagieren noch eine zweite Cabine zur Verfügung stellte, so liess ich in dieselbe meine drei Koffer, welche einstweilen im Laderaum untergebracht waren, schaffen, und hatte derart alle mehr oder weniger erforderlichen Effecten zu meiner unmittelbaren Disposition. Die Kiste mit den Gewehren und Patronen, sowie den Pack mit dem Bettzeuge beliess ich im unteren Schiffsraume.

Um 6 Uhr Abends ging es zum Diner, während dessen ich mich mit dem sehr zuvorkommenden Capitän recht gut unterhielt. Nach Tisch spielte der zweite Mitreisende lustige Weisen auf dem im Salon befindlichen Piano, ich las noch im Reisetagebuch des Erzherzogs Franz Ferdinand und legte mich um 10 Uhr Abends zu Bette.

Während der Nacht schlug der Wind in Scirocco (Südwind) über, was sich durch das Schaukeln des Schiffes bemerkbar machte, eine Bewegung, welche ich, im Bette liegend, recht einschläfernd fand.

Am Samstag, den 28. Jänner, blies fortwährend der Scirocco und brachte, wie dies häufig der Fall ist, mehrere Regenschauer mit sich.

Am 29. Jänner war es ziemlich windstill, theilweise bewölkt und theilweise sonnig. Das Schiff glitt so ruhig dahin, dass man, im Salon sitzend, gar nicht zur Empfindung gelangte, sich auf der See zu befinden. Bis zur Mittagszeit fuhren wir im Adriatischen Meere, einerseits zwischen unseren Ländern Istrien, Kroatien und Dalmatien, und anderseits Italien, in südlicher Richtung vor, und hielten uns dabei, der Meeresströmung gemäss, näher an die italienische Küste. Dann gelangten wir in das Jonische Meer. Im Osten erschienen nun die albanischen Gebirge am Horizonte, während im Westen die italienischen Berge immer mehr und mehr sich unseren Blicken entfernten. Am Abend erblickten wir Corfu.

Am 30. Jänner fuhren wir Morgens und Vormittags nahe den westlichen, steinigen und meist sterilen Küsten der Inseln Kephalonia und Zante vorbei und sahen weder nach Westen noch nach Süden nirgends mehr Land. Nachmittags kam das Schiff in das Mittelländische Meer und wir erblickten im Osten die Gebirge der griechischen Halbinsel Morea und hierauf die Südwestspitze von Griechenland, den südlichsten Punkt von Europa. Der heutige Tag hat sich mehr aufgeklärt, es ist trotz einiger Wolken sonnig, und statt des Sciroccos bläst ein kräftiger Westwind, welcher den Dampfer im fortgesetzten mässigen Schaukeln erhält, wodurch des Holländers Gesundheit etwas in's Wanken kommt.

Die Fahrtgeschwindigkeit des Dampfschiffes beträgt 19 km in der Stunde, somit ungefähr 450 km in 24 Stunden, und demgemäss werden wir heute Abend, in der Nähe der Südostspitze Europas, von Triest aus gegen 1400 km zurückgelegt haben. Die Fahrtgeschwindigkeit ist wegen des stetig uns entgegenblasenden Windes und wegen der grossen Befrachtung des Dampfers eine geringere als die normale.

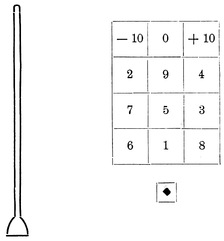

Im gleichen Masse des Vorwärtsschreitens gegen Süden nimmt auch die Temperatur zu, und zwar stieg das Thermometer in 24 Stunden oder nach zurückgelegten 450 km um 2½° R. In Triest zeigte das Thermometer am 27. Jänner 6° R. Wärme und heute, also nach drei Tagen, steht es zur Mittagszeit zwischen 13 und 14° R. Wärme.

Am 31. Jänner Früh gelangten wir an das Südwestende der Insel Kreta oder Candia und fuhren bis zum Abend längs der südlichen Küste dieser langgestreckten Insel, um uns dann direct gegen Port Said zu wenden. Die Insel Candia ist, insoweit sie sich unserem Auge eröffnete, ein bergiges Land, von tiefen Thälern durchzogen und nur mit recht schütterem Grase und einzelnen Büschen bewachsen. Sie trägt im Allgemeinen den Charakter unserer Karstländer und besitzt ausschliesslich an ihrer Nordküste einen culturfähigen und auch cultivirten Boden. Daher kommt es, dass sich die Städte Kanea, Rethymnon, Megalokastron u. s. w. an der Nordseite der Insel befinden, während sich im Süden nur wenige kleine Fischerdörfer zeigen. Der in der Mitte der Insel in der Richtung West-Ost sich hinziehende höchste Gebirgskamm ist auf seinen bis 2500 m hohen Spitzen zur Zeit mit Schnee bedeckt.

Der Himmel ist trotz Sonnenscheines leicht bewölkt und die Meeresoberfläche ist mässig bewegt und hat eine dunkelblaue Färbung. Der Wind schlug wieder in Scirocco um, der während der Nacht so heftig wurde, dass das Schiff in stärkere Schwankungen gerieth.

Bezüglich der Schiffsbeköstigung will ich dem schon Gesagten einige Worte beifügen. In der Zeit von 8-9 Uhr Morgens erhalten wir Milchkaffee mit Brot. Gegen 10 Uhr werden hors d'oeuvres, ein Ragout, Roastbeef oder dergleichen mit Zuthat und Dessert servirt. Um 1 Uhr folgt ein ähnliches Menü. Um 6 Uhr Abends gibt es potage, hors d'oeuvres, boeuf bouilli garni, Braten mit Salat, gedünsteten Reis mit currie (Gemisch indischer Gewürze), Mehlspeise, Dessert und Kaffee und um 9 Uhr Thee mit Gebäck. Die Auswahl und Zubereitung der Speisen ist vortrefflich. An Getränken findet man Pilsner Bier und einen sehr guten dalmatinischen Wein; die ½ Liter Flasche Bier, sowie die ¼ Liter Flasche Wein kostet 30 kr. Gold oder 36 kr. ö. W. Doch sind auch sehr gute österreichische und französische Weine in Flaschen, sowie Champagner, Säuerlinge und Liqueure in grosser Menge vorhanden.

Der besseren Orientirung halber lasse ich nachstehend einen Vergleich der verschiedenen Längenmasse folgen:

Am 1. Februar war das Land nach allen Richtungen hin entschwunden; man sah nur mehr nach oben den leicht bewölkten Himmel, nach unten das wogende Meer und rundum am Horizonte die Kante des sich nach abwärts neigenden Meeres, in dessen weiterer Fortsetzung der Himmel seine Basis einzutauchen scheint.

Der Südwind (Scirocco) von der libyschen Wüste, also von Tripolis und vom Nordwesten Aegyptens kommend, blies heute so heftig, dass die Wogen oben mit weissem Gischt gekrönt waren, und das Schiff ziemlich starke Schaukelbewegungen machte. Das Gehen an Bord ist für einen mit solchen Schwankungen nicht vertrauten Menschen recht schwierig, doch der Aufenthalt auf dem Decke gewährt einen eigenthümlichen Reiz, welcher hervorgerufen wird, durch den Rundblick über das weite, tiefblaue, so bewegte und mit weissen Punkten übersäete Meer, durch das Vernehmen der Töne, welche wie ein Sausen und ein Rauschen von den sich überstürzenden Wellen herauf-, und wie ein Brausen und ein Schwirren aus der Takelage niederklingen, und endlich durch den Anblick der, dem Schiffe stets folgenden, weitbeschwingten weissen Möven.

Die Temperatur ist seit dem 30. Jänner mit Rücksicht darauf, dass wir uns nun immer mehr gegen Südost, ja gegen Ostsüdost wendeten, nicht mehr in derselben Weise wie früher gestiegen, so dass das Thermometer nicht über 16° R. zeigt.

Durch unsere fortgesetzte Bewegung gegen Osten hat sich indess die Tageszeit mit unserer Uhrzeit erheblich verändert, und zwar ist bis jetzt der Sonnenauf- und Niedergang, sowie die Mittagszeit schon um 45 Minuten früher eingetreten als in Triest, wonach auch unsere Uhren gerichtet werden mussten.

Um 8½ Uhr Abends des 1. Februar befanden wir uns in der Mitte zwischen der Südostspitze von Candia und dem Hafen von Port Said, das ist von beiden Punkten je 400 km entfernt, ferner 500 km südlich von der Küste von Kleinasien und 200 km nördlich von den afrikanischen Gestaden.

Täglich werden von einem Schiffsofficiere die Punkte genau eruirt, an welchen sich das Schiff zu den verschiedenen Zeitmonaten befindet. Am verlässlichsten erfolgt dies durch die Fixirung der Lage des Schiffes zu den Himmelskörpern und der hieraus sich ergebenden Berechnung des betreffenden Punktes, wozu dem Schiffsofficiere geeignete Instrumente und Berechnungstafeln zu Gebote stehen. Sind dann solche Punkte genau bestimmt, so können weitere leicht gefunden werden durch die Erwägung der Richtung und der Fahrtgeschwindigkeit des Schiffes. Die Richtung wird durch die Boussole angezeigt und die Fahrtschnelligkeit ergibt sich entweder durch die Beobachtung und Berechnung der Umdrehung der Dampfschraube oder durch die Beobachtung der Zeigerstellung auf dem Shiplog, das ist ein kleines Uhrwerk, an welchem mit einer langen starken Schnur eine im Meere schwimmende Schraube befestigt ist, die durch die Zahl ihrer Umdrehungen im Wasser die hinterlegte Strecke auf dem Zifferblatte ersichtlich macht. Wind, Wellenschlag etc. beeinflussen aber diese Bestimmungen in solcher Weise, dass sie nur auf verhältnissmässig kurzen Strecken genügende Verlässlichkeit bieten. Die genaue Fixirung der Punkte kann indess nur, wie oben gesagt, auf astronomischem Wege gemacht werden.

Der 2. Februar (Donnerstag, Marien-Feiertag) brachte uns den ersten wolkenfreien, sonnenhellen und beinahe windstillen Tag. Wie auf Sammt gebettet, glitt unser Schiff ruhig dahin, die Meeresoberfläche war nur leicht gekräuselt und schimmerte silbern im Sonnenglanze und azurblau im Schatten. Um 11 Uhr Vormittags zeigten sich die Conturen der südafrikanischen Küste, und der Capitän theilte mir mit, dass das Schiff um 3 Uhr Nachmittags bei Port Said anlegen werde. Am südlichen Horizonte wurden Vormittags zuerst Alexandrien, dann Damiette sichtbar, und schliesslich landete der Dampfer im Hafen von Port Said.

Die Stadt Port Said ist auf dem Sande und Erdreiche erbaut, welche von der Aushebung des Suez-Canales herrühren, und welche zur Anlegung eines grossen Hafenplatzes verwendet wurden. Sie theilt sich in den europäischen und in den arabischen Theil. Der erstgenannte Stadttheil besteht aus Steinhäusern mit niedrigen Dächern und mit in jedem Stockwerke rundum angefügten Balkonen, der arabische Theil zeigt elende, oft zwei Stock hohe Bretterbuden. Nach dem Landen des Schiffes wurde dasselbe überlaufen von kupferbraunen Arabern, in langen Kleidern, blossfüssig, mit rothem oder weissem Fez auf dem Kopfe, welche in allen Sprachen zur Ueberfahrt auf's Land drängten, und von europäischen Händlern, welche ihre Tücher, Pfeifen, Cigarretten und Ansichts-Correspondenzkarten zum Kaufe anpriesen.

Ich sah mir dieses wüste Treiben eine Weile an und liess mich dann nach der Stadt hinrudern und von einem Händler in eine Verkaufshalle führen, in welcher Tropenkleider feil geboten wurden. Aus dem Durchlesen des erzherzoglichen Tagebuches wusste ich bereits, dass auf der ganzen Strecke alle Händler die Preise ihrer Waaren sehr hoch angeben und dass dieselben erst nach langwierigem lästigen Feilschen auf den annähernd wirklichen Werth reducirt werden können. So begehrte der eine der Verkäufer für eine mit Briefstempel versehene Ansichtskarte anfänglich 16 kr. ö. W. (drei Stück für 1 Franc) und gab sie schliesslich um 12 kr. (fünf Stück für 1 sh) her. Ich nahm 60 Stück solcher Karten, um sie an alle jene Personen auszufertigen, welchen ich schreiben wollte, oder welchen ich derartige Karten versprochen hatte. In gleicher Weise war es der Fall bei den Tropenkleidern, von welchen ich mir einen weissen Piquetanzug, einen mit arabischer Zeichnung versehenen langen Mousselinrock als Schlafkleid, einen weissen Korkhelm, ein Paar weisse Zeugschuhe mit Kautschuksohlen und drei weisse Cravatten um 26 sh = 1 Pfund und 6 sh oder 15 fl. 60 kr. ö. W. erstand, nachdem ich diese Gegenstände von dem ursprünglich gebotenen Preise von 40 sh = 24 fl. ö. W. auf die obgenannte Summe herabgemindert hatte.

Eine Jagd auf dem nahe gelegenen Menzala-See, wo tausende Pelikane, Flamingos, viele Arten von Wildenten, Tauchern u. s. w. vorkommen, konnte unser liebenswürdiger Consul nicht arrangiren, weil vorher die Bewilligung hierzu seitens der ägyptischen Regierung hätte gegeben werden müssen.

Am 3. Februar Vormittags besichtigte ich noch einmal die Stadt Port Said. Bei dieser Gelegenheit sah ich ägyptische Soldaten, sämmtlich Neger, in blauen Uniformen mit gelben Knöpfen adjustirt, die sich recht gut präsentirten; sie haben ausserdem noch lichtgelbe Mäntel, die sie beim Aufziehen der Wache auf dem Arme tragend mit sich nehmen, weil diese Kleidungsstücke am Abend, wo es recht kühl wird, angezogen werden müssen.

Dass die Stadt, wie erwähnt, erst seit Eröffnung des Suez-Canales, das ist seit dem Jahre 1869 besteht, zeigt sich an den durchgehend geraden und sich senkrecht durchschneidenden Strassen und an der guten Erhaltung der Häuser im europäischen Theile. Die daran sich anschliessende arabische Holzstadt verräth dagegen Elend und entsetzlichen Schmutz in einer noch viel ärgeren Weise, als man dies in den galizisch-bukowinaischen Judenorten, z. B. Sadagora u. s. w., begegnet. An hervorragenden Gebäuden fällt die Moschee mit ihrem Minaret und das aus Eisen erbaute, vier Stock hohe englische Hôtel, Eastern Exchange, sowie der prachtvolle Palast der Suez-Compagnie auf.

Die Fiaker haben recht hübsche Wagen, an welche aber abgetriebene arabische Pferde vorgespannt sind. Schmutzige Tramwaywagen durchziehen die Stadt, und auch an Radfahrern und Radfahrerinnen fehlt es nicht.

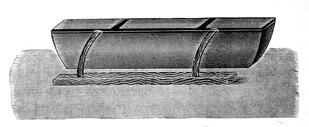

3. Februar. Nach abgestattetem Besuche beim Consul und dem Lloydagenten und nach eingenommenem Gabelfrühstück setzte sich unser Dampfer um 3 Uhr Nachmittags wieder in Bewegung und fuhr in den Suez-Canal ein. Dieser Canal wurde von Lesseps in der Zeit von 1859 bis 1869 erbaut. Er hat eine Länge von 162 km, die für jedes Schiff genügende Tiefe von 19 m und eine für ein grosses Schiff nöthige Breite; sowie nach je 10 km eine Ausweichstelle mit den dazu gehörigen Signalstationen. Die Kosten des Canalbaues beliefen sich auf 240 Millionen Gulden.

Unter dem Vorwande der Zinsendeckung für das aufgewandte Capital und der Bestreitung der immerhin sehr grossen Auslagen für die Schiffbarerhaltung des Canales werden von jedem passirenden Schiffe unverhältnissmässig hohe Gebühren eingehoben. Die Suez-Compagnie fordert nämlich von jedem Schiffe eine Durchfuhrsgebühr von 9½ Franken per Tonne Schiffsfracht und von 10 Franken per Person. Der Dampfer Maria Theresia mit 2400 t Fracht und etlichen Passagieren zahlte für die Durchfahrt die Summe von beinahe 24.000 Franken. Im Jahre 1898 passirten 3098 Dampfschiffe mit 7¼ Millionen Tonnen und mit ½ Million Personen den Canal. Man berechne nun die Höhe der jährlichen Gesammteinnahmen und wird es erklärlich finden, dass die Suez-Canal-Actien nun sehr hoch stehen.

Unser Consul in Port Said erzählte mir, dass die spanische Flotte für das zweifache Passiren des Canales während des letzten Krieges eine Million Franken zahlen musste.

Wenn der Suez-Canal nicht bestünde, und die Schiffe somit um die Südspitze von Afrika fahren müssten, so würde dies einen um mehr als 20.000 km längeren Weg und bei der Fahrtgeschwindigkeit des Dampfers Maria Theresia einen Mehrbetrag an Zeit von etwa 50 Tagen und ein Mehrerforderniss an Geld nur für Kohle ungefähr von 30.000 Franken beanspruchen. Der Dampfer benöthigt nämlich für die Fahrtschnelligkeit von 19 km oder 10 Seemeilen per Stunde mehr als eine Tonne Kohle zum Preise von über 23 Franken, das ist per Tag etwa 600 Franken.

Der Canal durchschneidet die arabische Wüste und wird in den ersten 20 km von dem sehr ausgedehnten Menzala-See flankirt. Während der Fahrt sieht man an den Ufern des Sees unzählige Wasservögel dicht aneinander stehen, die rosenrothen Flamingos, die schwerfälligen Pelikane und die verschiedenartigsten Enten und Taucher. Das Schiessen auf diese Vögel vom Schiffe aus ist untersagt. Nach dem Vorbeifahren an dem See erblickt man beiderseits, soweit das Auge reicht, die Wüste mit ihrem wellenförmig gelagerten gelben Sande.

4. Februar. Zeitlich Morgens fuhr das Schiff an den am Canale gelegenen Bitter-Seen vorbei, welche vielfach für jenen Theil des Rothen Meeres gehalten werden, durch welchen einst die Israeliten zogen.

Um 8 Uhr Früh fuhren wir bei Suez aus dem Canale in den gleichnamigen Golf, hielten etwa eine Stunde seitwärts von Suez an und setzten sonach die Fahrt fort.

Obgleich noch der Südwind blies und es sonnig war, zeigte das Thermometer, welches in Port Said die Höhe von 20° R. erreichte, eine Abnahme von zwei Graden. Oestlich des Golfes dehnt sich die Halbinsel Sinaï aus, westlich desselben befindet sich der südliche Theil von Unter-Aegypten. Beiderseits sieht man kahle, nur hie und da mit sehr wenig Gestrüpp bewachsene Berge, und weiter hinein erscheinen rechts und links viele, viele Meilen weit trostlose Wüsteneien.

In Port Said sind zwei Passagiere zugewachsen; ein protestantischer Missionär und seine grosse, sehr corpulente Frau, welche von Amerika nach Vorder-Indien reisen, um dort die christliche Religion zu verbreiten.

Während der Fahrt im Suez-Canal sah ich eine kleine Karawane, welche aus zwei Arabern auf zwei Kameelen und zwei zu Fuss daherschreitenden Arabern bestand, längs der Küste nach Port Said ziehen. Die Kameele mit dem langen, tief vorgestreckten Halse gehen gravitätisch im langsamen, aber sehr raumgreifenden Schritte, im sogenannten Pass, das heisst, stets die Füsse derselben Seite gleichzeitig vorsetzend, und verursachen dem Reiter dadurch eine schiebend schaukelnde Bewegung, welche demselben zu Beginn des Reitens von Kameelen im hohen Grade lästig werden soll.

Im Golfe von Suez wurden während der Fahrt in der Kohlenkammer zwei Leute angetroffen, welche sich in Port Said gelegentlich der Kohlenaufnahme dort eingeschlichen hatten, um auf diese Art kostenfrei weiterreisen zu können. Der eine der beiden Männer stand im 18. Lebensjahre, war von mittelgrosser, schwächlicher Statur und stammte aus der Gegend von München, der andere, ungefähr 26 Jahre alt, ziemlich gross und kräftig aussehend, gab die Umgebung von Köln am Rhein als seine Heimat an. Beide Burschen waren vernachlässigt und zerlumpt und hatten sich schon lange Zeit in der Welt herumgetrieben. Der Schiffscapitän beabsichtigt, diese Leute in Aden dem deutschen Consulate behufs ihrer Repatriirung zu übergeben.

Nachmittags trat der Scirocco heftig auf, doch ging das Schiff ziemlich ruhig vorwärts. Im Osten sah man den Berg Sinaï im Sonnenscheine erglänzen — jenen Berg, von welchem, der Ueberlieferung nach, Moses die Tafeln mit den zehn Geboten Gottes brachte. Im Westen war die ganze Küste durch eine riesige Sandwolke vollkommen verdüstert, ein sicheres Anzeichen dafür, dass der Sturm den Sand der dortigen arabischen Wüste aufwirbelt und durch die Lüfte trägt.

Während der Nacht schlug der Wind in südwestliche Richtung um und trug den Wüstensand, einer dichten, trockenen Wolke gleichend, weit über das Schiff hinaus, wodurch die Leitung des Schiffes wegen behemmter Aussicht bedeutend erschwert wurde.

Sonntag, den 5. Februar, befanden wir uns im Rothen Meere, nachdem wir in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar an der Südspitze der Halbinsel Sinaï und bei Ras Mahumed vorbeigefahren waren.

Noch immer müssen wir die mit Wüstensand vermengte Luft einathmen; dieser Sand ist so fein, dass er in unmittelbarer Nähe mit freiem Auge nicht wahrgenommen werden kann, sondern erst in der Ferne als eine gelbe, nebelhafte Wolke sichtbar wird und sich erst mit der Zeit durch seine Ablagerungen unangenehm bemerkbar macht. Das ganze Schiff, Mobiliar, Kleider u. s. w., werden mit diesem feinen Sande bedeckt, derselbe dringt in alle Falten und in die Taschen der Kleider, ja selbst in das Innere der Uhren ein.

Bei 18° R. haben wir einen ziemlich starken Südostwind, der ein unausgesetztes Schaukeln des Schiffes verursacht. Die Strecke von Triest nach Port Said beträgt circa 2500 km, zu deren Zurücklegung wir sechs Tage benöthigten. Die Entfernung von Port Said nach Aden wird auf ungefähr 2700 km, und jene von Aden nach Bombay auf etwa 2900 km berechnet. Unser Schiff dürfte daher, wenn es seine Fahrt nicht etwas beschleunigt, mit Einschluss des eintägigen Aufenthaltes in Aden, bis zu seiner Ankunft in Bombay noch 15 Tage brauchen, und somit erst am 22. Februar dort anlangen.

Am 6. Februar passirten wir Vormittags den Wendekreis des Krebses, und mithin befinden wir uns in der tropischen Zone. Die Wärmegrade deuten dies aber noch nicht an, denn das Thermometer zeigt nicht mehr als 18° R., eine für das Rothe Meer verhältnissmässig geringe Temperatur, welche durch das Umschlagen des Windes in Nordost herbeigeführt wurde.

Da der Wendekreis des Krebses in den 23½ Grad nördlicher Breite, und Triest in den 45½ Grad nördlicher Breite fällt, so sind wir am 6. Februar Vormittags um 22 Grad, oder 330 österreichische Meilen, oder um 2500 km südlicher als Triest, eine Entfernung, welche der von Stockholm nach Messina gleicht. Da Wien um 280 km nördlicher als Triest liegt, so befinden wir uns 2780 km südlicher als unsere Kaiserstadt. Was den Unterschied an Breitegraden betrifft, so liegt Triest im 14. Grad östlicher Länge, während wir heute an Ort und Stelle den 37. Grad östlicher Länge zählen und somit um 23 Grad östlicher als Triest sind — eine Distanz, welche der von Strassburg bis nach Kiew gleichkommt. Bei dem Umstande, als die einmalige Drehung eines Breitekreises der Erde 24 Stunden währt, das sind 360 Grade in 24 Stunden, so ist der um 15 Grad östlicher gelegene Meridian um eine Stunde in der Tageszeit voraus. Es entspricht also ein Grad Breite gerade vier Minuten unserer Zeitrechnung, woraus es sich ergibt, dass wir am 6. Februar 23 × 4, das ist um 92 Minuten der Tageszeit von Triest voraus sind. Im Vergleiche zu Wien, welches ungefähr im 16. Grad östlicher Länge liegt, beträgt der Zeitunterschied nur 84 Minuten.

Auch am heutigen Tage verdeckt die ringsum gelagerte Wüstenstaubwolke die beiderseitigen Ufer. Die Schnelligkeit des Schiffes mag jetzt 10 Seemeilen oder 18 km in der Stunde betragen.

Am 7. Februar währt der Nordostwind noch fort, und zwar im erhöhten Masse, wodurch einerseits das Schaukeln des Schiffes zunimmt, anderseits aber durch Aufziehen der Segel die Fahrt beschleunigt wird. Das Wetter ist heiterer als in den beiden letzten Tagen, gestattet aber noch immer keine Aussicht auf die beiderseitigen Ufer, denn am Horizont lagern stets nebelhafte Gebilde. Die Temperatur ist auf 20° R. gestiegen, macht sich aber des heftigen Windes halber nicht stark fühlbar, dabei empfindet man es indess als grosse Wohlthat, auf dem Schiffe Bäder nehmen zu können. Die Temperatur des Meerwassers beträgt jetzt 19° R., sonst hat sie gewöhnlich den gleichen Wärmegrad wie die Luft, ja mitunter ist das Meerwasser sogar wärmer als die Temperatur der Luft.

Im Verlaufe der Fahrt vom 6. zum 7. Februar befanden sich ostwärts der arabischen Küste die den Muhamedanern heiligen Städte Medina, und etwas über 300 km südlich davon Mekka, die beiden Hauptpilgerorte aller Korangläubigen. Westlich vom Dampfer liegt das zu Aegypten gehörige Nubien, durchquert vom Nil, jenem Flusse, welcher in der Nähe des Aequators aus dem Victoria-See tritt und sich nach einem mehr als 4000 km langen Laufe in das Mittelländische Meer ergiesst, wobei er späterhin bei seinen jährlichen Ueberschwemmungen die mitgenommenen Erdbestandtheile absetzt und hierdurch die grosse Fruchtbarkeit von Unter-Aegypten herbeiführt. Der Nil ist der längste von allen Flüssen der Erde. An der Grenze von Nubien gegen Sudan hat die englisch-ägyptische Armee im verflossenen Jahre nach bewunderungswerther, umsichtiger Einleitung und Durchführung von militärischen Massregeln die schier unüberwindlich scheinenden Derwischtruppen vollständig geschlagen, und hierdurch ein, für diesen Theil von Afrika heilsames Werk vollbracht. Am Abende des 7. Februar trat die Nordspitze des grossen Reiches Abessinien hervor, jenes Reiches, welches die Italiener nach dem unglücklichen Feldzuge unter der Oberleitung des Generals Barattieri aufgegeben haben.

Am 8. Februar erblickten wir im Südwesten der Halbinsel Arabien das Land Jemen, von welchem Heinrich Heine in seinem Gedichte »Asra« behauptet, dass die Menschen dort sterben, wenn sie lieben. Die Temperatur stieg einstweilen auf 22° R., und bei etwas umdüstertem Himmel nahm der Wind allmälig ab.

Das Leben auf dem Schiffe richtete ich mir ganz angenehm ein. Nach meinem ersten Frühstück, also nach 8 Uhr Morgens, gehe ich auf das Deck und halte Umschau, wobei ich auf der Karte die Stelle aufsuche, wo sich das Schiff eben befindet, dann beurtheile ich die allgemeine Lage, und spaziere hierauf auf dem Deck herum oder nehme ein Bad. Um 10 Uhr Früh wird das zweite Frühstück eingenommen, während welchem ich hauptsächlich mit dem Schiffscapitän conversire. Von 11 bis 1 Uhr Mittag schreibe ich an diesen Blättern und mache mir sonstige Vormerkungen. Um 1 Uhr Mittags, zur Zeit des zweiten Gabelfrühstücks, promenire ich abermals auf dem Deck, welches mittlerweile mit Plachen überdeckt wurde. Hierauf beschäftige ich mich von 2 bis ½6 Uhr mit Lectüre, besonders mit der von Murray in englischer Sprache geschriebenen Zusammenstellung der Sehenswürdigkeiten von Indien und Japan, und gehe dann um 6 Uhr zum Diner. Nach dem Essen spielt der holländische Passagier lustige Weisen auf dem Clavier, später lese ich noch aus Baron Hübner's Werke »Autour du monde« jenen Theil, der von China handelt, nehme eine Schale Thee und gehe um 10 Uhr Abends zu Bette. Die Cabine glich in der Nacht vom 8. zum 9. Februar, trotz des nur mit Jalousien verschlossenen Fensters, einem Dampfbade.

Am 9. Februar war es leicht umwölkt, ziemlich windstill und die Luft hatte 23° R. Um 10 Uhr Vormittags fuhren wir bei der an Arabiens Küste gelegenen Stadt Mocca vorbei, nach welcher die rühmlich bekannte Kaffeesorte benannt ist, und um 6 Uhr Abends passirte das Dampfschiff die Meerenge von Bab el Mandeb, das Thor der Thränen, kam dabei an der, in der Mitte derselben gelegenen, den Engländern gehörigen Insel Perine vorbei und gelangte nun aus dem Rothen Meere in den Golf von Aden, respective in den Indischen Ocean. Hierauf wendete sich das Schiff von Afrika nach Osten ab, um nach Aden zu fahren. Der Name »Rothes Meer« soll daher rühren, dass in den Monaten Juli und August der von dem Winde hergebrachte Wüstenstaub durch die Sonnenstrahlen einen rothen Schimmer erhält. Zur Zeit meiner Durchfahrt hatte das Meer die gleich tiefblaue Färbung wie anderwärts.

Am 10. Februar, um 9 Uhr Vormittags, landete das Schiff in Steamer Port, etwa 2 km westlich von Aden, welches seit dem Jahre 1839 den Engländern gehört, die sich indess den ungehinderten Besitz hiervon bis zum Jahre 1867 in blutigen Gefechten gegen die Araber erkämpfen mussten. Jetzt befindet sich hier eine grössere englische Besatzung.

Die Temperatur war auf 25° R. hinaufgegangen.

Zerklüftetes und kahles Felsengebirge fällt gegen das Meer ab, und dort auf einem schmalen, ebenen Streifen liegt der kleine Ort Steamer Port. Die Häuser in ihrer blendenden Weisse, versehen mit Säulen, Terrassen und Plattformen statt der Dächer, machen einen sehr gefälligen Eindruck. Braune und schwarze Gestalten kletterten wie die Katzen von ihren Kähnen auf das Deck des Schiffes. Die braunen Leute, meist in lange, weisse Linnen gehüllt, die Köpfe mit weissen oder bunten Schärpen umwunden, sind einheimische Araber, während die Schwarzen, fast ganz entblösst, nur ein kurzes Leinenstück um die Lenden gebunden, von dem jenseitigen afrikanischen Lande »Somali« herstammen. Sowohl die Einen, wie die Anderen sind meist schlanke, hohe Gestalten von auffallender Magerkeit; die Neger haben durchaus sehr kleine Köpfe mit meist kurzem, schwarzem, ganz gekraustem und nur hie und da mit braunem, längerem und in unzählig viele kleine Locken getheiltem Haare, und besitzen dabei eine blauschwarze Haut und perlenweisse Zähne. Ausser ihrer Muttersprache sprechen dieselben nur wenige englische Worte.

Die Kaufleute und Händler sind Engländer minderer Sorte. Die Hôtels sind von aussen recht hübsch, innen aber sehr schmutzig und vernachlässigt. Die interessantesten Handelswaaren sind weisse und graue Straussenfedern, welche nach langem Feilschen zu guten Preisen zu kaufen sind. Die Temperatur im Orte selbst beträgt über 30° R. Einspännige, mit weisser Leinwand gedeckte Miethfuhrwerke und Kameele, theils geritten, theils mit Bagage bepackt, durchziehen die Strassen. Die schwarzen Menschen sitzen oder liegen überall herum, ja man sieht dieselben mit blosser Haut sogar auf scharfkantigen Schotterhaufen schlafen. Unbegreiflich ist es, dass diese schwarzen Leute die heissen Sonnenstrahlen auf ihrer entblössten Haut und ihrem unbedeckten Haupte ertragen können, und dies umsomehr, als viele von ihnen die Haare ganz kurz geschoren tragen. Sehr ergötzlich ist es auch zuzusehen, wie die kleinen Somaliknaben behende bis auf den Grund des Meeres hinuntertauchen, um von dort die hineingeworfenen Münzen herauszuholen.

In Aden wird nach Rupien gerechnet und hat eine Rupie den Werth von ungefähr 80 kr. ö. W.; die Rupie hat wieder 16 Annas, und diese 12 Pice. Eine Annas beträgt somit ca. 5 kr. und ein Pice etwas mehr als ⅓ kr. Die Rupie ist eine Silbermünze, beiläufig in der Grösse eines österreichischen Guldens und zeigt das Bild der Königin Victoria. Auch die Halben-, Drittel- und Viertel-Rupien werden aus Silber geprägt.

Während meines Aufenthaltes in Steamer Port begegnete ich den beiden in der Kohlenkammer des Schiffes aufgefundenen Leuten, wie sie unter der Escorte eines ägyptischen Polizeimannes in den Arrest abgeführt wurden. Der dunkelblau gekleidete Polizeimann fiel mir dadurch auf, dass er unter dem Arme einen kurzen, braunen, mit breiten Messingringen versehenen Stock trug, an dessen Ende ein längerer, breiterer Lederriemen angebracht war. Die praktische Verwendung dieses Stockes konnte ich wahrnehmen, als ich später mit einem Kahne zum Dampfer zurückfahren wollte und sich die schwarzen Kerle an mich behufs der Ueberfuhr herandrängten. Da schwang ein ägyptischer Wachmann dieses Scepter seiner Macht, hieb mit dem Riemen den heranstürmenden Leuten auf die Beine, und schaffte auf diese Art rasch Ruhe. Ich konnte mich des Lachens über diese einfache und dabei etwas derbe Ausübung der Justiz nicht erwehren.

Am 10. Februar, um 4 Uhr Nachmittags, dampfte unser Schiff in der Richtung nach Bombay ab.

Am 11. Februar befand sich der Dampfer zwar noch im Golfe von Aden, doch waren die beiderseitigen Küsten nicht sichtbar; die Temperatur war auf 22½° R. zurückgegangen. Wenn das Schiff die gleiche Fahrtgeschwindigkeit wie bisher einhält, so werden wir am Samstag, den 18. Februar, zur Mittagszeit in Bombay eintreffen.

Am 12. Februar betrug die Temperatur nur mehr 21° R. Es war ein windstiller, herrlich schöner Sonntag, dessen Feier über meine Initiative dadurch begangen wurde, dass der amerikanische Missionär im würdig dazu hergerichteten Schiffssalon andachtsvoll den Gottesdienst verrichtete.

Am 13. Februar hatten wir abermals eine entzückende Fahrt. Es schien die Sonne, eine leichte Brise machte die Temperatur von 21° R. ganz angenehm, und ruhig glitt das Schiff über den unabsehbar grossen Indischen Ocean dahin. Gegen Abend erhob sich plötzlich ein ziemlich heftiger Ostwind, der unser Schiff so stark rüttelte und schüttelte, dass der amerikanische Missionär und seine Gattin von der Seekrankheit befallen wurden.

Am 14. Februar drehte sich der Wind mehr nach Norden, und er blies tagsüber mit ziemlicher Heftigkeit aus Nordost, also aus der Richtung, in welcher Persien und Balutschistan liegen. Die Temperatur betrug nur 20° R. Der arme Missionär sammt Gattin litten fortgesetzt an der Seekrankheit.

Der 15. Februar brachte wieder Ruhe in Wind und Wellen, und es stellte sich eine angenehme Behaglichkeit in dem Dahingleiten unseres Schiffes ein, was dem guten Missionärpaare wohl sehr zu statten kam. Das Thermometer zeigte zu Mittag 19° R., später 18° R. Ein solcher Abend bei ruhiger See, im Mondenscheine auf Deck zugebracht, ist wahrlich ein hoher Genuss. Die weite, weite dunkle Fläche des Meeres wird in breiten und immer breiter werdenden Streifen vom Monde erleuchtet und schimmert hier wie von einem beweglichen Auerlichte erhellt; oben auf dem blassblauen Himmel erglänzen in voller Pracht die tausende und tausende Sterne, unter welchen im fernen Süden das Kreuz sich wie ein Wahrzeichen abhebt, und aus dem Meere ertönt ein dumpfes Wellen und Schwellen, ein Sausen und Brausen, ein Rauschen und Plauschen wie aus einer wunderbaren Märchenwelt, so dass auch den bejahrten Mann ein traumhaftes Schauen und Lauschen ergreift.

Am 16. Februar erfreuten wir uns wieder des hellsten Sonnenscheines, einer vollkommenen Meeresruhe und einer linden Luft von 18-19° R. In einem bis anderthalb Tagen werden wir in Bombay eingelangt sein; von da sind wir 8000 km oder beinahe um zwei Dritttheile des Erddurchmessers von Triest entfernt und fast um vier Stunden in der Tageszeit voraus.

Der 17. Februar brachte die gleichen Witterungs- und Fahrtverhältnisse, wie selbe Tags vorher waren, und somit ist die Ankunft in Bombay für morgen Vormittag gesichert. Drei volle Wochen befinde ich mich dann an Bord des Dampfers Maria Theresia, während welcher Zeit es mir vorzüglich gut ergangen ist. In geistiger Hinsicht habe ich mich an den wechselvollen Eindrücken der Reise ergötzt und diese zu Papier gebracht, beschäftigte mich mit der Lectüre der Reisebeschreibungen von Indien und China von Sr. k. u. k. Hoheit dem Herrn Erzherzog Franz Ferdinand und von Baron Hübner, und füllte die übrige Zeit mit Lesen von anderen deutschen und englischen Büchern aus, und in physischer Beziehung konnte ich mich an der herrlichen Seeluft und an den ausgezeichnet guten Mahlzeiten erfreuen, sowie an einem famosen Schlafe erquicken. Mit voller Anerkennung muss ich es hier noch hervorheben, dass der Schiffscapitän während der ganzen Zeit gegen die Reisenden sehr zuvorkommend war. Bei Tische wurde stets eine animirte Conversation geführt und fehlte es somit auch nicht an erwünschter Unterhaltung.

Samstag, den 18. Februar, langten wir in dem Hafen von Bombay um 8 Uhr Morgens an, woselbst das Schiff verankert wurde, um Nachmittags in die Docks zu fahren. Bombay präsentirt sich als eine sehr grosse Stadt, da sich dieselbe längs des Meeresufers auf ein Länge von 8 km ausdehnt. Die Stadt befindet sich aber nicht auf dem Festlande, sondern auf einer, dem Festlande vorgelagerten Insel. Sie ist von mehr als 800.000 Menschen bewohnt, von welcher Zahl nur etwa 3000 Seelen auf Europäer, hauptsächlich Engländer, entfallen, während das Hauptcontingent aus Hindus, Parsen und Muhamedanern besteht. Eine grosse Menge von Fabriksschloten ist sichtbar, welche meist zu Wollspinnereien und Webereien gehören, da in Bombay vier Millionen Spindeln und 15.000 Webstühle im Betriebe stehen und hierbei gegen 70.000 Menschen verwendet werden. Auf der Seeseite, sowie landeinwärts auf den Spitzen von Hügeln sieht man je drei Forts, welche sämmtlich zum Schutze des Hafens und der Stadt errichtet wurden. Die Besatzung von Bombay besteht aus einem englischen Infanterieregimente, drei englischen Artilleriecompagnien, zwei einheimischen Infanterie- und zwei einheimischen Cavallerieregimentern, Marinemineurs, Eisenbahncompagnien u. s. w.

Unser Consul hatte die Freundlichkeit, an Bord des Lloydschiffes einen Mann zu entsenden, welcher mir mittheilte, dass im Hôtel auf der Esplanade für mich eine Wohnung bestellt wurde. Ich liess mich nun gleich einschiffen, begab mich in das Consulatsgebäude, und lernte dortselbst den Generalconsul, den Viceconsul und das Consulatspersonale kennen. Der Generalconsul ertheilte mir den Rath, mir für die eventuell nach dem Norden von Indien zu unternehmende Reise von Cook & Son die nöthigen Aufklärungen geben und ein Reiseprogramm entwerfen zu lassen. Die genannte Gesellschaft schlug mir vor, Jaipur, Delhi, Agra und Benares zu besuchen, wozu mindestens zehn Tage erforderlich wären. Der Fahrpreis I. Classe würde nur 160 Rupien, das sind 120 fl. ö. W., betragen, da die Eisenbahnfahrten in Indien fabelhaft billig sind. Hierzu muss ich noch bemerken, dass der Reisende I. Classe für die Nacht im Waggon ein Bett erhält und dass zu entsprechenden Zeiten in den Stationen europäisch eingerichtete Restaurants mit fixen Preisen angetroffen werden.

Aus den mir gemachten Mittheilungen ergab es sich aber, dass mir kaum die erforderliche Zeit zu dieser Reisetour erübrigt wird, da ich mich doch etliche Tage in Bombay aufhalten wollte, um diese grösste Stadt Indiens wenigstens theilweise kennen zu lernen. Ich fuhr hierauf zu dem Generalagenten des Oesterreichischen Lloyd, um auch mit diesem meine Reiseprojecte zu besprechen, und hierbei vor Allem in Erfahrung zu bringen, an welchem Tage der Dampfer Marie Valerie, auf welchem ich meine Reise fortzusetzen habe, voraussichtlich von hier abdampfen werde. Der Termin für diese Abfahrt wurde für den 1. März, spätestens den 2. März angegeben, so dass bei einem nur zweitägigen Aufenthalte in Bombay nicht mehr als eine Woche für die beabsichtigte Reise in das Innere des Landes übrig bliebe. Es entfiel demnach die Idee für eine solche Tour. Der Generalagent erbot sich dann, mich am nächsten Tage, Sonntag, Vormittag in Bombay herumzuführen, und lud mich ein, hierauf bei ihm um 2 Uhr das Tiffin (zweites Frühstück) zu nehmen. Bevor ich mich nun nochmals auf den Dampfer Maria Theresia zurückbegab, kaufte ich für 5 Rupien, das sind 4 fl., 80 Stück Ansichts-Correspondenzkarten, um dieselben auf dem Schiffe mit den nöthigen Adressen zu versehen. Um 4 Uhr Nachmittags kam ich in den Docks an und übergab dort das mitgenommene Schreiben des englischen Botschafters in Wien an die indische Zollbehörde, dem höchsten Zollbeamten. Wir kamen dann überein, dass ich die Kiste mit den Gewehren und Patronen vor der Hand noch auf dem Dampfer so lange belasse, bis ich dieselben auf dem Lande benöthigen werde, und dass ich bei der Einhändigung der Waffen einen bestimmten Betrag zu erlegen habe, der mir seinerzeit, sobald die Gewehre wieder an Bord des Schiffes gelangen, restituirt werden wird. Im Uebrigen liessen die Zollbeamten meine Bagage ganz unbehindert passiren.

Als ich in meinem Hôtel ankam, wurde mir ein hübsches Zimmer mit einem kleinen Balkon und der Aussicht auf das Meer angewiesen. Dasselbe enthielt ein grosses, quadratförmig construirtes Bett, welches ringsum mit einem Mosquitonetze umgeben war, zwei Kästen, einen Waschtisch, Stühle und Tische, sowie elektrische Beleuchtung, und hat einen Nebenraum, in welchem sich eine Badewanne mit Pipen für kaltes und warmes Wasser und sonstiges Geräthe befanden. Die Hôtelzimmer sind sehr hoch (gegen 6 m), die sehr breiten Fenster reichen bis zum Boden und sind nach aussen hin mit Jalousien versehen. Bei dem Bau des Hauses wurden viele eiserne Säulen und Eisentraversen, dann Balken und Bretter, und nur wenig und sehr schmales Mauerwerk in Verwendung gebracht. Das ganze Hôtel ist somit recht luftig, dafür aber auch sehr geräuschvoll, ein Umstand, welcher speciell zur Schlafenszeit sehr lästig wird.

Der Eindruck, welchen ich bei dem Eintritte in die Stadt erhielt, war in erster Linie der des Erstaunens über die grosse Anzahl herrlicher Gebäude mit ihren Bogengängen, Kuppeln, Thürmen und Zieraten, die durch die Verschiedenartigkeit ihrer Farben sehr zur Geltung gelangen, und dann, im geraden Gegensatze hiervon, über die überaus einfache Kleidung der braunen und schwarzen Menschen, denen man auf der Strasse begegnet. Häufig besteht diese Kleidung bei den Männern nur aus einem Stückchen von weissem Linnen, welches um die Lenden geschlungen ist, und bei den Frauen aus färbigem Linnen, welches aber auch den Oberkörper bedeckt. Dabei sind diese Menschen jämmerlich mager und haben ein anscheinend sehr stupides Aussehen. Wenn man die Ueppigkeit und die Pracht der hiesigen Pflanzen- und Thierwelt in Betracht zieht, so erscheint es um so auffallender, dass die Menschen hier so schlecht entwickelt sind.

Um 8 Uhr Abends dinirte ich in dem sehr schönen und grossen Speisesalon des Yachtclubs als Gast unseres Generalconsuls, in der weiteren Gesellschaft des dortigen Viceconsuls und des k. u. k. Gesandten in Japan. Das Diner war sehr gut und verlief in einer recht animirten Stimmung. Sowohl in dem genannten Club, wie auch in den Hôtels sind in den Salons und den Wohnzimmern 1·5-2 m lange und 0·5 m breite, in Rahmen gespannte Zeugstreifen in entsprechender Anzahl vom Plafond aus aufgehängt, welche durch Anziehen und Nachlassen von Schnüren durch Schwarze in schwingende Bewegung gebracht werden, um dadurch die Abkühlung der Luft zu erzielen, eine Einrichtung, welche bei der hier herrschenden grossen Hitze (jetzt 24° R.) sehr zweckmässig ist. Während des Mittagessens verabredeten wir für den morgigen Tag eine Partie nach der Insel Elephanta.

Am 19. Februar fuhren wir um 9 Uhr Morgens mit einem Dampfboote zur genannten Insel, wo sich ein in den Felsen ausgehauener Riesentempel der Brahmanen aus dem 8. oder 9. Jahrhundert n. Chr. befindet. Die ganze Tempelhöhle zeigt in ihrer weit ausgedehnten Grösse, in der ausnehmenden Schönheit der vielen lebensgrossen Steinfiguren an den Wänden und den prachtvollen Decorationen an den Säulen, ein grossartiges Werk der Architektur in ältester Zeit und liefert ein höchst interessantes historisches Material. Wären diese Steinmonumente nicht durch die Decke der Höhle gegen die Einflüsse der Witterung geschützt gewesen, so wären sie wohl schon längst verschwunden, so aber besitzen sie heute noch beinahe die gleiche Frische und Schönheit, wie zur Zeit ihrer Herstellung. Der Tempel wird noch heutigen Tages von den Hindus aus der Banya-Kaste zu ihren Festlichkeiten benützt. Die Insel hat ihren Namen von den Portugiesen nach einem dort befindlichen Heidenaltar erhalten, auf welchem ein Elephant in Frauengestalt ausgehauen war.

Die Wohnungsverhältnisse in Bombay sind recht ungünstige, da die Zahl der Wohnungen für die Europäer nicht ausreicht, und somit viele derselben in Zelten untergebracht sind. So müssen z. B. auch unser Viceconsul und der Generalagent des Lloyd mit Zelten vorlieb nehmen. Sie haben sich hierzu gemeinschaftlich eine halbe Stunde vom Centrum der Stadt entfernt, im Hofe von Baulichkeiten, welche einem vom Lloyd abhängigen Parsen gehören, mehrere Zelte aufschlagen lassen. Das Hauptzelt besteht aus fünf Zimmern, ist recht hübsch und gut eingerichtet, und dient den beiden Herren als Wohnung. Das Zelt ist doppelt mit Segeltuch und mit färbigem Linnen überdeckt, um dadurch die heisse Wirkung der Sonnenstrahlen möglichst abzuschwächen. Die vier sich anschliessenden kleineren Zelte sind für die Dienerschaft und die Küche bestimmt, während die den Herren gehörigen Pferde in einer offenen Schupfe stehen. Bei dem Umstande, als das Wetter hier Monate lang bis zum Eintritte der Regenzeit, das ist bis ungefähr 10. oder 15. Juni, ununterbrochen schön bleibt, so ist eine solche Zeltwohnung für die trockene und heisse Zeit ganz gut und passend. Nun aber müssen die beiden Herren schon dafür Vorsorge treffen, in einem Steinhause Unterkunft zu finden, denn in der Monsumzeit regnet und stürmt es unablässig in einer Weise fort, dass das Bewohnen der Zelte ganz unmöglich wird, und sich selbst in den solidest aus Stein gebauten Häusern überall Schimmel ansetzt. Die Wohnungen in solchen Häusern stehen in Bombay sehr hoch im Preise, sie kosten 300-400 Rupien monatlich, oder pro Jahr etwa 3000 fl. ö. W.; die Hausbesitzer sind meist reiche Natives (Einheimische), und zwar vorzüglich Parsen. Die Steinhäuser befinden sich zum kleineren Theile im Centrum der Stadt zwischen dem Bakk-Bay einerseits und dem Hafen und den Docks anderseits mit dem Abschlusse im Norden durch den Stadttheil der Einheimischen, zum grösseren Theile liegt indess das von Europäern bewohnte Viertel jenseits der Nativesstadt auf dem Malabar Hill, wo sich die Bungalos (Villen) mit kleinen Gärten kilometerweit aneinanderreihen.

Die Hütten der Einheimischen bestehen aus wenigen Latten und darüber und herum aus dünnen, oft durchlöcherten Matten, welche bei trockener Witterung wohl noch bewohnbar sind, für die Regenzeit aber ganz ungenügend erscheinen.

Ich nahm das Tiffin bei den beiden obgenannten Herren in ihrem Zelte ein; das Essen war von ihrem Koche, einem sogenannten »Portugiesen«, sehr gut zubereitet und wurde von den beiden schwarzen Dienern flink servirt. Nach Tisch besichtigte ich die Pferde der Herren, und zwar zwei australische Reitpferde, sowie ein australisches und ein ungarisches Wagenpferd. Die australischen Pferde sind zwar kräftig gebaut, aber blutlos, und werden deshalb durch Kreuzung mit englischen Pferden auf einen besseren Stand gebracht. Die Pferde werden hier zu Lande täglich zweimal mit Wasser ganz überschüttet, gewaschen, abgewischt und schliesslich am ganzen Körper massirt. Sie sind im Haar schön glänzend, befinden sich indess, der sie stark angreifenden Hitze halber, zumeist nicht in einem sehr wohlgenährten Zustande.

Gegen Abend machte ich mit den Herren eine Ausfahrt auf der Wagenpromenadestrasse längs des Strandes gegen Malabar Hill und konnte da eine grosse Anzahl von ein- und zweispännigen Equipagen sehen, deren Besitzer zum grossen Theile Einheimische, vorzüglich Parsen waren. Wagen, Pferde und Geschirre sind nach europäischem Zuschnitt, und Kutscher und Bediente, ganz schwarze Leute, sind eigens gekleidet. Dieselben tragen auf dem Kopfe einen hübsch ausgestatteten Fez, und im Uebrigen schöne, mit Goldknöpfen versehene Livréen nach europäischer Art; nur bleiben die Beine und Füsse nackt, so dass es von der Ferne den Anschein hat, als ob die Leute schwarze Lackstiefeln angezogen hätten. Burlesk sehen solche in rothen, goldbetressten Röcken und Bridges angezogene schwarze Kerle mit den blossen, schwarzglänzenden Beinen allerdings aus. Die Bedienten haben noch einen ½ m langen Stab mit daran hängenden Pferdeschweifhaaren in der Hand, laufen beim Anfahren des Wagens eine Strecke neben den Pferden mit, schwingen sich sonach auf den Bock, verschlingen die Arme und halten den besprochenen Wedel senkrecht in die Höhe. Bei den vornehmen zweispännigen Equipagen stehen rückwärts auf dem Trittbrette zwei livrirte baarfüssige Bediente und halten in strammer Stellung jeder einen Wedel in der äusseren Hand senkrecht nach aufwärts. Diese Wedel haben die Bestimmung, von den Pferden die Fliegen und Mücken wegzutreiben.

Am 20. Februar war die Hitze noch mehr gestiegen und betrug 25° R. im Schatten.

Ich gab nun endgiltig die Idee einer Reise nach Delhi und Agra auf, und entschloss mich, die Zeit bis zur Weiterfahrt dazu zu benützen, Bombay und Umgebung eingehend zu besichtigen und dann noch auf einige Tage nach dem fünf Stunden entfernten Orte Poona, der fashionablen Sommerstation von Bombay, zu fahren.

Zu jeder Excursion nach dem Inneren von Indien muss man unbedingt einen eigenen Diener mitnehmen. Hierzu gibt es speciell dafür bestimmte Leute, welche ausser ihrer Muttersprache auch der englischen Sprache mächtig sind, und welchen man für etwa zehn Tage 12 bis 15 Rupien, das sind 10-12 fl. Lohn und ausserdem pro Tag 8 Anas, das sind 40 kr., für ihre Verpflegung zu geben hat. Wohl erheben diese Leute hie und da noch den Anspruch, ihnen einen besonderen Anzug zu geben, doch braucht man nicht auf diese Forderung einzugehen. Die Reisen in Indien sind gewiss nicht theuer. So z. B. hätte, wie bereits gesagt, die Eisenbahnfahrt von Bombay nach Agra und Delhi und zurück, das ist eine Strecke von 3000 km, für mich auf der ersten Classe nur 120 Rupien und für den Diener 20 Rupien gekostet. Hierzu wären noch für mich Hôtel- und Kostcoupons von Cook, das sind 4 Rupien pro Tag oder 40 Rupien für zehn Tage, hinzu zu rechnen gewesen. Mithin wäre die ganze Reise von acht Tagen für mich und den Diener sammt Verpflegung und Unterkunft auf 200 Rupien oder 160 fl. gekommen. Das ist doch ausserordentlich billig!

Nachmittags besichtigte ich eine Pferdeausstellung, bei welcher die Pferde theils im Hürdenspringen, theils im Kunstfahren producirt wurden. Die Hürden waren wohl 1 m hoch, aber bis zur halben Höhe so weich, dass sie gestreift werden konnten. Zum Kunstfahren waren wie beim Croquetspiele in verschiedenen Richtungen Durchfahrten markirt, die im gleichmässigen Trabtempo durchfahren werden mussten.

Bei dem Springen wurden australische und arabische Pferde vorgeführt, welche von Gentlemen, hauptsächlich von englischen Officieren in Civil, recht schneidig geritten wurden. Die Pferde waren mit Pritsche gesattelt und mit Wischzaum, hie und da auch mit Pelham gezäumt. Bei dem Fahren sah man hauptsächlich nur arabische Pferde, welche theils von Gentlemen, theils von Damen, mitunter auch von vermögenden Einheimischen, in zweirädrigen leichten Wagen kutschirt wurden.

Der Platz war recht hübsch hergerichtet, mit Fahnen reich geschmückt, und auf demselben hatten die verschiedenen Clubs Zelte aufgeschlagen, in welchen Erfrischungen genommen werden konnten. Eine Militärmusik von Einheimischen concertirte recht gut Piècen aus Operetten, Walzern u. s. w. Grosse, magere englische Damen in eleganten Toiletten stolzirten mit englischen Herren in steifer Haltung herum, und reiche Einheimische, speciell Parsen, sassen vorne an der Leine, ein buntes Gemisch tropischer Trachten.

Am 21. Februar machte ich einen Spaziergang durch die Stadt, um das Volksleben zu studiren. Die hiesigen Eingeborenen gehören hauptsächlich drei Stämmen, und zwar den Hindus, den Parsen und Mohamedanern an. Die Hindus zerfallen wieder in sehr viele verschiedene Kategorien, welche durch Zeichen mit Oelfarbe auf der Stirne sich den Religionssecten gemäss von einander unterscheiden. Diese Farbenzeichnung erinnert an jene, wie sie in einem Bienenhause auf den verschiedenen Körben gemacht werden, damit die Biene ihre Familie leichter erkenne. Auch in der Körperfarbe selbst gibt es Verschiedenheiten, und stehen Leute mit brauner Hautfarbe in höherem Ansehen als jene mit schwarzer. Da nun die Hindus, sowie die Heiden überhaupt, uns Europäer als Christen und Fleischesser sehr verachten, und da eine Bedienung von uns, speciell das Serviren von Fleischspeisen, von den etwas besseren, braunen Hindus ihrer Religion gemäss verschmäht wird, so sind es nur die Leute von der geringer angesehenen schwarzen Hindurace, welche bei den Europäern und in den europäischen Hôtels und Clubs als Diener fungiren.

Die Bekleidung der männlichen Hindus besteht aus einem Stück Linnen, welches um die Hüften geschlungen ist, und hie und da aus einem kurzen, weissen Leibchen auf dem Oberleib, sowie aus einem langen, breiten, weissen Leinenstreifen, welcher in ebenfalls breiter Form um den Kopf getragen wird. Die Köpfe sind vielfältig glatt rasirt.

Die schwarzen Diener bei Privaten, in den Hôtels und Clubs tragen im Allgemeinen weisse Kleider nach europäischem Schnitte, tragen das Haupt im Hause unbedeckt und das tiefschwarze Haar nach unserer Weise geordnet. Beim Ausfahren haben die Kutscher und Diener buntfärbige und verschiedenartig, turbanähnlich geformte Kopfbedeckungen.

Viele von den braunen Hindus tragen ziemlich grosse Ringe aus Golddraht mit eingelegten Perlen durch die oberen Theile der Ohrmuschel durchgezogen.

Die Hinduweiber sind auf den Strassen nicht viel zu sehen, da sie selten von ihrer Hütte und dem dieselbe umgebenden Vorraume fortkommen. Diese Weiber tragen ein farbiges Linnen um die Hüften und um den oberen Theil der Beine, ferner ein dunkles, enge anliegendes Leibchen, und dann und wann noch einen farbigen Leinenstreifen über den Oberleib, dazu kommen noch beinahe ausnahmslos fingerdicke Silberreifen an den unteren Enden der Arme und Beine, sowie grössere oder kleinere Ringe aus Golddraht mit eingelegten Perlen durch die Nasenflügel derart gezogen, dass sie einseitig über den Mund herabhängen. Selbst die bei dem Bau von Häusern oder zum Gassenkehren verwendeten Taglöhnerinnen haben Silberreifen um Hand- und Fussknöcheln, sowie auch Goldringe in den Nasenflügeln.