L'ILLUSTRATION,

JOURNAL UNIVERSEL.

|

Ab. pour Paris.--3 mois, 8 fr.--6 mois, 16 fr.--Un an, 30 fr. Prix de chaque N°. 75 c.--La collection mensuelle br., 2 fr. 75. |

N° 62. Vol. III. |

Ab. pour les Dép.--3 mois, 9 fr.--6 mois, 17 fr.--Un an, 32 fr. Ab. pour l'Étranger. -- 10 -- 20 -- 40 |

SOMMAIRE

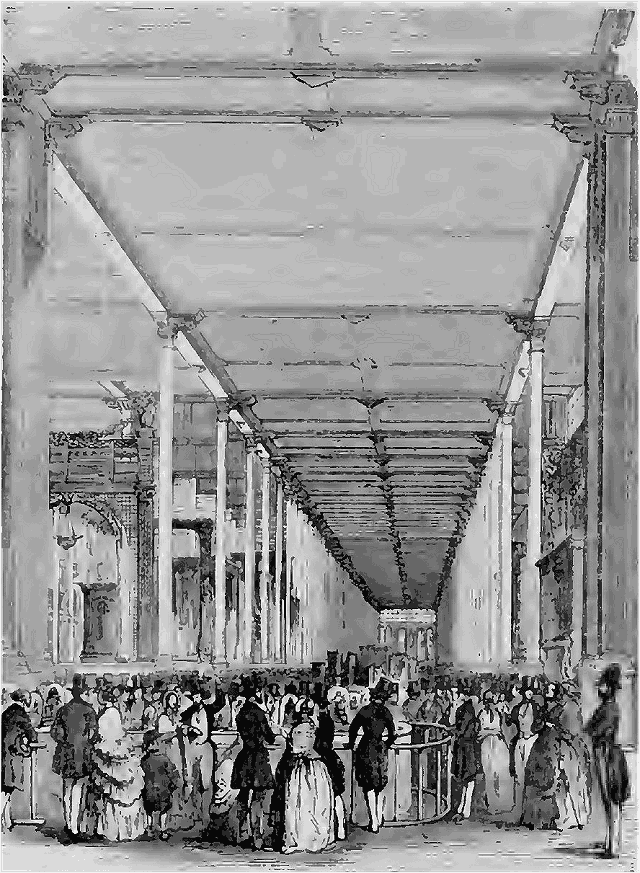

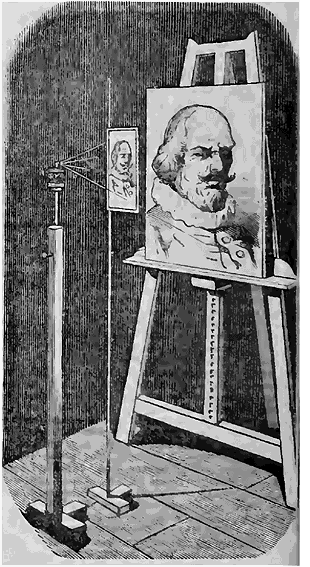

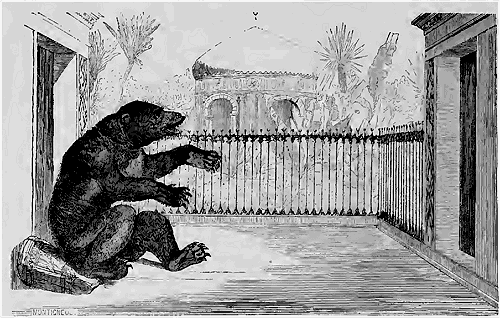

Berton. Portrait.--Histoire de la Semaine. Procédé Roulliet (2e article). Gravure.--Police de Roulage. Rouleau compresseur pour l'empierrement des routes.--Salon de 1844. (6e article). Sculpture et architecture. Velléda, statue par M. Maindron; Adélaïde Kemble, statue par M. Dantan jeune; Petite Paysanne bretonne, statue par M. Grass; le Christ, statue par M. Husson, Maître-Autel, Dais et Bannière pour Notre-Dame, par M. A. Couder.--Le dernier des Commis-voyageurs, roman par M. XXX. Chapitre VI. Le capitaine Poussepain.--Courrier de Paris. Concert des Tuileries le 1er mai; le jeune Ducrow au Cirque-Olympique; Pas styrien dansé par M. Cinezelli et mademoiselle Adélaïde. Vue intérieure d'une Galerie de l'Exposition.--Académie des Sciences. Compte rendu des travaux pendant le dernier trimestre de 1843 et le premier trimestre de 1844. Trois Gravures.--Lettre d'un Voyageur allemand sur la mer Noire.--Une Soirée orientale à Paris. Une scène de l'Ours et le Pacha; Pas de l'Ours; la Polka, Pas des Homards.--Publications Illustrées. La Nouvelle Héloïse. Cinq Gravures.--Bulletin bibliographique.--Les Hannetons. Deux Caricatures par Grandville.--Correspondances. Rébus.

Berton.

Cet artiste éminent qui vient de s'éteindre était, depuis la mort de Chérubini, le doyen des compositeurs français. Né en 1767, il se fit connaître et remarquer, des 1786, par des travaux d'une grande importance, qu'il serait difficile d'apprécier aujourd'hui (nous ignorons si la partition en a été publiée), mais qui dans le temps établirent très-rapidement sa réputation. C'étaient des oratorios, ou poèmes musicaux dont le sujet était emprunté à l'histoire sainte. Il y en a cinq dont on connaît les titres: Absalon, Jephté, David dans le Temple, les Bergers de Bethléem et la Gloire de Sion. Tous furent exécutés, de 1786 à 1790, aux concerts spirituels, dont l'usage était déjà établi à cette époque. Berton ne trouva donc pas devant lui les obstacles sans nombre qui, en France, arrêtent si longtemps les compositeurs à l'entrée de la carrière, et qui font perdre à presque tous les plus belles années de leur vie. Cette heureuse exception est facile à expliquer: le père le Berton était musicien lui-même et compositeur de mérite, il avait été directeur de l'Académie royale de musique pendant plusieurs années, puis il était devenu chef d'orchestre à ce théâtre; et cette position influente le mit à même d'aplanir toutes les difficultés qui, autrement, eussent infailliblement embarrassé les premiers pas de son fils.

Berton, compositeur français.

Dès l'âge de quinze ans. Berton faisait partie de l'orchestre de l'Académie royale de musique en qualité de violon. Tout en s'acquittant de ses devoirs d'exécutant, il se livrait avec ardeur à l'étude de la composition musicale. Son premier maître fut Rey, successeur ou coadjuteur de son père à l'orchestre de l'Opéra. Rey ne tarda pas à déclarer sans ménagement à Berton le père que son fils ne ferait jamais rien qui vaille, et qu'il fallait lui chercher un autre état. Le jeune homme s'obstina, ainsi que font toujours les génies méconnus. Rebuté par Rey, il s'adressa à Sacchini, qui depuis que Gluck et Puccini avaient cessé d'écrire, tenait en France le sceptre de l'art musical. Sacchini, plus clairvoyant que M. Rey, vit d'abord à quel homme il avait affaire. Il l'aida de ses encouragements et de ses conseils, et ce fut sous la direction de ce grand homme que Berton composa les oratorios dont nous avons parlé au début de cet article.

Ses succès au concert spirituel lui facilitèrent l'accès du théâtre. De 1787 à 1798, il fit représenter une douzaine d'opéras, complètement oubliés aujourd'hui, ou dont on ne connaît guère que les titres. On se soutient seulement de Ponce de Léon, parce qu'il en avait fait à la fois les paroles et la musique. Tous ont si complètement disparu, qu'il nous est même impossible de savoir aujourd'hui s'ils avaient mérité leur sort.

L'année 1798 vit éclore le premier des ouvrages de Berton qui fût destiné à lui survivre, et celui de tous, peut-être, qui a élevé le plus haut sa réputation. Nous parlons de Montano et Stéphanie. Un air délicieux, plein de grâce, de fraîcheur et de charme, un trio fort habilement fait, un duo remarquable et deux finales d'un effet très-puissant, placeront Berton au rang des premiers compositeurs d'alors, au niveau de Dalayrac, de Méhul, de Lesueur et de Chérubini. Après Montano et Stéphanie, tous ses bons ouvrages se succédèrent, à des intervalles rapprochés, dans l'espace de dix années. Le Délire parut en 1799; le Concert interrompu, en 1802; Aline, reine de Golconde, en 1803; la Romance, en 1804; les Maris Garçons, en 1806; Françoise de Foix, en 1809. Depuis cette époque, il alla toujours en déclinant jusqu'en 1827, où le mauvais succès des Petits Appartements l'obligea de renoncer définitivement au théâtre.

Lors de l'organisation du Conservatoire en 1793, Berton y avait été appelé comme professeur d'harmonie. En 1815, il fut nommé professeur de composition, en même temps qu'il fut admis à l'Institut. Il a rempli ces utiles fonctions avec zèle, avec amour, et a formé un grand nombre d'élèves, parmi lesquels on compte des musiciens très-distingués. Tous étaient restés ses amis, fait bien honorable pour le maître!

Berton était un homme de mœurs douces, d'un caractère simple et bienveillant. Le sort l'avait cruellement frappé dans les dernières années de sa vie: le choléra lui avait enlevé coup sur coup son fils aîné, F. Berton, professeur de chant et compositeur de mérite, et une fille à laquelle il portait une vive affection. Quelques années auparavant, il avait perdu le plus jeune de ses enfants, Pierre Berton, élève de l'école de peinture, et qui donnait les plus belles espérances. Ce malheureux jeune homme avait péri victime d'un excès de travail.

Berton fut nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1815 et officier en 1830. Il est étrange que Napoléon n'ait pas songé à récompenser un homme de ce mérite, et qui avait obtenu ses plus grands succès sous le consulat et sous l'empire. Berton n'avait pourtant pas les mêmes titres que Chérubini à la défaveur du monarque. Sa musique était facile et chantante, et affectait les formes italiennes. Paësiello était un de ses modèles de prédilection.

C'est dans la mélodie qu'il cherchait de préférence ses moyens d'effets. Ses partitions abondent en idées spirituelles, en motifs piquants, en phrases gracieuses et expressives: son style est très-élégant et son goût d'une pureté irréprochable. Il n'avait pas la science de Chérubini; la nature ne lui avait pas donné ce sentiment profond de l'effet harmonique qui faisait la supériorité de Méhul. Cependant il y avait une certaine originalité dans son harmonie; son instrumentation était habituellement très-claire et avait quelquefois beaucoup d'éclat. Berton est incontestablement l'un des maîtres qui ont le plus honoré l'école française, et sa mort a laissé un vide qui sera difficilement rempli.

Histoire de la semaine.

Vendredi de la semaine dernière on a entendu à la chambre des députés M. de Tocqueville, rapporteur, résumer avec autant d'autorité que de talent la longue discussion générale qui avait ouvert le débat sur le projet de réforme des prisons. L'orateur a décliné pour le système cellulaire, surtout pour celui qu'on demande aujourd'hui à appliquer dans nos maisons de détention, et qui est bien loin du confinement solitaire du système pensylvanien, la responsabilité des désordres déplorables survenus dans la santé et dans la raison d'un trop grand nombre de prisonniers du Mont-Saint-Michel. Il a été amené à déclarer, dans cette séance, comme on l'a répété de nouveau dans la séance du mardi suivant, que ces malheurs avaient été causés par des mises prolongées en cachots souterrains, humides et complètement obscurs, ou en loges sous des plombs brûlants, par la privation de nourriture, enfin par de prétendues punitions qui n'étaient autre chose que d'atroces tortures. Loin de pouvoir être opposés à rétablissement du système nouveau, ces bien tristes exemples sont une preuve de la nécessité de changer le régime sous lequel ils se sont produits; de chercher à rendre les punitions inutiles, et de faire surtout qu'elles n'aient jamais besoin d'être exemplaires; car alors elles sont souvent bien près d'être cruelles. M. de Tocqueville a aussi rétabli un certain nombre de faits altérés ou méconnus qui prouvent également la nécessité de sortir de l'état de choses actuel et l'utilité de l'adoption du principe de la loi nouvelle: l'accroissement continu des crimes dans une proportion supérieure à l'accroissement de la population; le progrès effrayant des récidives; la formation dans les prisons d'une classe spéciale de malfaiteurs, endurcis au mal et aguerris à tous les crimes; le péril qui naît pour la société de cette source perpétuelle de corruption qui jaillit chaque année des bagnes et des maisons centrales, et rejette au milieu des honnêtes gens des millions de criminels, cent fois plus dépravés en sortant de la prison qu'ils n'étaient en y entrant. Il a fait ressortir par cette démonstration la nécessité évidente, pour combattre un pareil mal, de séparer entre eux les condamnés, que leur contact mutuel rend chaque jour plus vicieux et plus redoutables, et la nécessité non moins manifeste, pour opérer cette séparation, de recourir à des moyens matériels, que ne saurait remplacer la loi du silence, impossible à établir, et dont la transgression continuelle maintient, quoi qu'on fasse, la communauté de rapports et d'indocilité dont on reconnaît les dangers, et donne lieu à des punitions aussi sévères que vaines.--La Chambre, après ce rapport, constamment écouté avec une religieuse attention, et que des murmures d'approbation ont seuls, mais fréquemment, interrompu, a déclaré, à une grande majorité, passer à la discussion des articles. Dès ce moment, le principe de la loi a été adopté par elle, et sa tâche est maintenant d'améliorer dans ses détails le plan dont elle a adopté l'idée principale. Plusieurs articles ont déjà été votés.

Samedi et lundi, la Chambre a interrompu la discussion de cet important projet pour s'occuper, dans la première séance, de pétitions, et, dans la seconde, de la vérification des pouvoirs de M. Charles Laffitte.--Une pétition d'un ex-capitaine de hussards, le sieur de Vernon, a donné lieu à des observations fort justes sur l'incertitude que jette sur la position des officiers l'espèce d'omnipotence que la loi de 1834, et surtout une ordonnance royale de 1836, ont donnée aux conseils d'enquête. Formés sans garantie pour l'inculpé, composés même en grande partie sur la désignation du colonel avec lequel l'officier s'est trouvé en conflit, ces conseils, qui n'admettent pas de défenseurs pour celui-ci, sont exposés, on le voit, à admettre, au contraire, facilement contre lui les préventions particulières. La Chambre a passé à l'ordre du jour sur cette pétition; mais il est probable qu'une proposition viendra plus directement la saisir de cette grave question.--La vérification des pouvoirs de M. Charles Laffitte a fait naître un troisième débat plus vif encore que les deux premiers. M. Gustave de Beaumont et M. Léon de Malleville ont soutenu que la Chambre n'avait en aucune manière cherché le conflit que l'on voulait faire naître entre, elle et le collège de Louviers; qu'elle avait déclaré à la presque unanimité voir un contrat, un marché dans la soumission par M. Charles Laffitte de l'embranchement de Louviers et dans son élection par le collège électoral de cet arrondissement; qu'il était également facile à l'élu renvoyé et au ministère de changer l'état des choses en retirant ou en rejetant la soumission que la Chambre et le cabinet lui-même avaient considérée comme un moyen de corruption collective; que cela n'avait pas été fait, et que tant que cela ne le serait pas, la responsabilité de cette situation fâcheuse devait porter uniquement sur ceux qui la prolongeaient et non sur la Chambre, qui ne pouvait se déjuger et venir aujourd'hui sanctionner comme licite ce qu'elle a par deux fois repoussé comme immoral. Deux épreuves ont été déclarées douteuses par M. le président, et le scrutin secret a donné 185 boules contre l'admission de M. Charles Laffitte; 167 seulement ont appuyé les conclusions du bureau.--Il s'est produit dans ce vote un incident qui démontre de nouveau combien il est nécessaire et urgent de recourir à un moyen de prévenir toutes les chances d'erreur dans les appréciations des secrétaires. Deux d'entre eux avaient déclaré positivement le vote par assis et levé favorable à M. Charles Laffitte; un troisième exprimait des doutes; le quatrième croyait la majorité contraire à l'admission. Si le président, M. Debelleyme, qui remplaçait M. Sauzet, se fût joint aux deux secrétaires qui se trouvaient d'accord, l'erreur était consommée, et l'admission de M. Charles Laffitte était sanctionnée par l'autorité du bureau présumé infaillible. Mais M. de Belleyme a partagé les doutes de l'un des secrétaires, et le résultat du scrutin est venu démontrer combien ils étaient fondés. Cet incident est grave après les reproches d'erreur qui avaient précédemment été adressés au bureau dans des circonstances importantes, dans des questions de cabinet; il est grave surtout après le parti qu'on a pris de repousser la proposition du vote par division de M. Combarel de Leyval, à une majorité, on se le rappelle, déclarée elle-même deux fois douteuse, et qui, en effet, n'a été que de 181 voix contre 174.

La chambre des pairs a laissé épuiser la liste fort longue des orateurs inscrits pour la discussion générale de la loi sur la liberté de l'enseignement. On comprend combien il eût été difficile aux derniers venus de trouver encore des idées nouvelles à émettre, il leur a donc fallu du courage pour user de leur droit d'inscription, et à la Chambre une résignation courtoise pour ne pas prononcer la clôture. Quant à M. le duc de Broglie, il ne s'est pas cru forcé, par sa qualité de rapporteur, de résumer toutes ces redites, et s'est réservé sans doute de s'expliquer, quand viendrait l'article 17, sur le maintien proposé par la commission d'un paragraphe qui a été l'objet de critiques qu'il peut ne pas admettre, mais avec lesquelles il lui sera du moins impossible de ne pas compter. Au ton, du reste, que prend cette discussion, dans cette enceinte d'ordinaire si tranquille et si calme du Luxembourg, nous comprenons qu'on ne recherche pas les occasions de prendre la parole. M. de Ségur-Lamoignon a très-durement traité M. de Montalembert pour s'être donné comme l'organe des catholiques, quand il n'était que celui des ultramontains; puis, après cette mercuriale lancée à droite, et qui avait déjà causé un très-grand émoi dans la Chambre, M. de Ségur-Lamoignon, se retournant vers la gauche, a pris personnellement à partie M. Cousin, et lui a reproché d'avoir, par l'enseignement philosophique qu'il a fait adopter, causé un mal de longtemps irréparable, selon lui. Ces reproches ont été si personnels, que le président, que la Chambre elle-même en ont été tout décontenancés. Toutefois, M. Cousin y a répondu avec dignité et fermeté, et M. le ministre de l'instruction publique lui-même a retrouvé dans cette circonstance un peu de cette présence d'esprit qui lui avait fait défaut dans quelques occasions récentes. S'il en est des bonnes lois comme de la lumière, si c'est du choc quelles doivent jaillir, la Chambre des pairs fait tout ce quelle peut pour que son œuvre soit irréprochable. Toutefois, nous l'invitons à ne pas y travailler avec tant d'ardeur; les généraux qu'elle compte dans son sein n'avaient pas, depuis longtemps, vu porter de semblables coups, assisté à une bataille aussi furieuse, aussi acharnée.

Le Moniteur, qui d'ordinaire n'a à enregistrer, à pareille époque, que des harangues de félicitations stéréotypées et des réponses royales dont la forme bienveillante est nécessairement toujours un peu la même, vient de nous apprendre que l'ardeur de la chambre des pairs a fait irruption aux Tuileries, et que le discours de M. l'archevêque de Paris avait nécessité de la part du roi une réponse très-ferme et très-digne. La lutte que l'on disait d'abord n'être qu'une querelle de cuistres et de bedeaux s'est donc singulièrement et déplorablement élargie et élevée. Nous y avons toujours vu une question de liberté, sans doute, mais aussi une question de gouvernement, et nous faisons des vœux pour qu'une solution prompte et nette vienne bientôt mettre un frein aux passions qui s'agitent des deux parts, et un terme à un débat que l'ajournement aigrirait à coup sûr, et pourrait rendre compromettant.

L'Angleterre aussi a offert dans les séances de son parlement une certaine animation. Un membre de la chambre des communes, qui s'est plus fait remarquer par l'exaltation de son torysme et par la violence de son langage que par le talent qu'il a montré et l'influence qu'il exerce à la chambre, avait, durant les vacances de Pâques, provoqué un meeting en faveur du bill de dix heures, la proposition de lord Ashley. Dans cette assemblée, M. Ferrand accusa sir J. Graham d'avoir fait usage à la chambre de faux documents, et d'avoir tenté de suborner le président du comité chargé de faire un rapport sur son élection. Sommé à la chambre de s'expliquer sur cette inculpation, M. Ferrand, maintenant son dire avec beaucoup de vivacité, s'engagea à fournir le lendemain toutes les preuves qu'on pourrait désirer pour la justification de son assertion. Le lendemain venu, il déclara qu'il n'était disposé à rétracter aucune des expressions dont il s'était servi, et qui d'ailleurs ne blessaient l'honneur d'aucun membre de la chambre. Un immense éclat de rire ayant accueilli cette déclaration inattendue, et qui semblait, dans la pensée de son auteur, devoir tenir lieu de tout éclaircissement, M. Forrand prit son chapeau et s'esquiva, laissant à ses collègues un geste de mépris pour adieu. Sir Robert Peel dit gravement: «Jamais on ne vit désappointement pareil depuis le jour où un escamoteur, qui avait promis d'entrer dans une bouteille, disparut au moment d'exécuter le tour.» Les rires recommencèrent de plus belle; mais le ministre ne se contenta pas pour lui de ce succès, et pour son collègue de cette réparation; il demanda, en faveur de sir J. Graham, un ordre du jour motivé que la chambre a adopté.--A la chambre des lords, on s'est vivement préoccupé d'une mesure prise en dehors du gouvernement, et qui peut lui faire naître des embarras sérieux. Lord Ellenborough, gouverneur général des Indes, vient d'être révoqué par la cour des directeurs de la compagnie. Cette cour a en effet reçu, d'un édit de 1784, des prérogatives qui lui permettent, dans de certains cas, d'agir en vertu de sa seule volonté, et de régler les affaires de l'Inde en dehors non-seulement de l'initiative, mais même du contrôle du gouvernement. Elle est composée de vingt-quatre membres élus par les porteurs d'actions de la compagnie, qui sont au nombre de trois mille cinq cents environ. Chaque action est de 50,000 francs. Lorsque les emplois de gouverneur général, de gouverneur des présidences, de commandant en chef de l'armée et de conseillers d'État pour l'Inde, viennent à vaquer, la cour des directeurs propose, pour les remplir, une liste de trois personnes à la chambre du contrôle, et celle-ci soumet à la sanction royale les choix qui lui paraissent les plus convenables: mais les directeurs peuvent révoquer le gouverneur général sans avoir à solliciter ou à attendre aucun concours. Il est assez bizarre que cette dispense porte précisément sur celui de tous les droits qui touche le plus près à l'ensemble de la politique coloniale. Lord Ellenborough perd, avec son poste, un pouvoir sans limites et un traitement de 900,000 francs. S'il était resté sept ans en fonctions, il aurait droit à une pension de 156,000 francs; mais la disgrâce est venue l'atteindre bien avant ce terme. Cette mesure a vivement irrité lord Wellington, qui portait un intérêt particulier au lord-gouverneur: elle doit amener prochainement des explications à la chambre des lords; nous aurons à y revenir.

Les plaidoiries ont recommencé avec une activité nouvelle dans le procès d'O'Connell, et la cour n'a point encore prononcé d'arrêt.

Le différend entre le bey de Tunis et la cour de Turin vient d'être concilié par l'Angleterre, dont la médiation avait été sollicitée par la puissance africaine. Il est assez digne d'attention de notre part que notre intervention n'ait pas plutôt été réclamée, et que, voisins du bey, ce ne soit pas à nous qu'il se soit adressé pour une négociation de ce genre. On remarquera que, pendant que le bey donnait cette prouve de confiance à l'Angleterre, il fallait toute la fermeté de notre consul pour défendre auprès de lui les droits des Européens, dont le consul anglais, dans une circonstance récente et critique, faisait fort bon marché, par des considérations qui auraient une cause toute personnelle.

Les nouvelles du Portugal nous apprennent que la place d'Alméïda tient toujours; mais les insurgés semblent espérer de l'Espagne un concours que l'atonie où ce dernier pays est tombé lui fera vainement attendre.--Quant aux journaux de Madrid, qui méritent une certaine attention parfois, précisément parce qu'ils n'ont aucune espèce de liberté, et ne disent que ce que le gouvernement les autorise à dire, l'affaire du Maroc les occupe toujours particulièrement. En même temps qu'on y lit que le général Prim, qui s'est refusé, dit-on, à se laisser éloigner volontairement, sous prétexte d'aller commander l'expédition contre l'empereur, est autorisé de voyager pendant huit mois hors du royaume, on y voit aussi la note suivante que nous empruntons au Corresponsal du 24:

«Suivant des lettres de Gibraltar, du 17, une crise extraordinaire et d'une immense importance, relativement à la question espagnole, a lieu à Maroc. Abd-el-Kader aspirerait au trône de Maroc et au khalifat qui y est annexé. Le gouverneur de Fez, la ville la plus importante de l'empire, ainsi que d'autres personnages puissants approuveraient cette pensée, et l'on suppose que l'on obtiendrait l'approbation de la France. L'Espagne devrait profiter de ce grand événement, en agissant avec promptitude. En traitant avec Abd-el-Kader, nous pourrions venger le nom espagnol, et nous assurer un rayon autour de nos places fortes pour la facilité du commerce, en offrant à ce chef arabe leur appui et des secours en munitions, en armes et en artillerie.» Nous ne pouvons croire que les ministres de l'Escurial, dont nous venons d'illustrer les poitrines de nos plus éclatantes décorations, après avoir reçu de nous l'accolade, aillent, sous prétexte de renverser l'empereur de Maroc, s'unir avec Abd-el-Kader pour lui constituer une nouvelle souveraineté plus puissante que celle que nous travaillons si péniblement à détruire. Il peu probable que la France consente à se prêter à ce nouvelle édition du traité de la Tafna.

--S. A. R. madame la duchesse de Kent, mère de S. M. reine d'Angleterre, est arrivée aux Tuileries, dont les augustes hôtes lui font les honneurs de Paris et de toutes merveilles qui y attirent en ce moment, et en grand nombre des étrangers de tous les rangs.

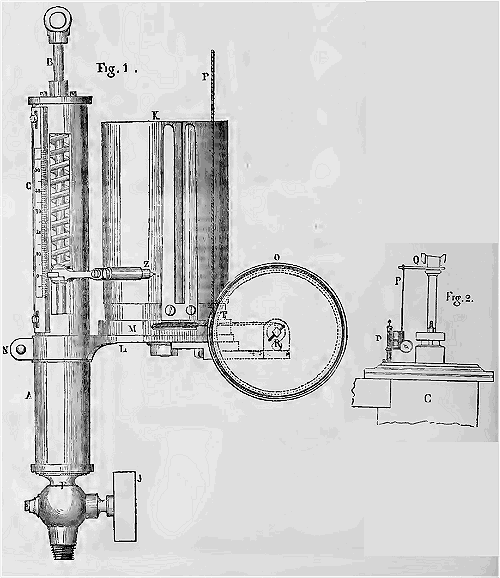

Procédé Roulliet.

(3e article.--Voir t. I., p. 90; t. II, p. 265.)

Dans le numéro du 23 décembre 1843, nous avons cherché à exposer les avantages des procédés de M. Roulliet Nous avons démontré qu'en calquant ainsi la nature, on obtenait une exactitude de contours que l'art du dessin le plus perfectionné est incapable d'atteindre; mais il est un point sur quel nous n'avons pas insisté suffisamment. Nous le faisons d'autant plus volontiers ici, que cette portion importante l'invention a de grandes applications à l'art et à l'industrie. Nous voulons parler du grossissement. Tous les jours un peintre a besoin de grandir une figure ou un tableau, et préférera nécessairement une méthode géométrique, on grandit sa figure dans une proportion quelconque, sans altérer le moins du monde sa forme et les dimensions relatives de ses diverses parties. Pour l'industrie, l'application est encore plus directe. Les dessins des châles, des étoffes soie, etc., doivent être d'abord amplifiés avant de pouvoir être exécutés en petit, car il est nécessaire de compter le nombre de fils qui doivent être compris entre les différents contours du dessin. Un conçoit donc que l'on préfère une méthode prompte et rigoureuse à des tâtonnements longs incertains.

Pour grandir nettement un dessin, il faut le tracer soit correctement, soit en décalquant de la gaze ou de la tarlatane sur une gaze particulière dont on se sert quelquefois pour envelopper les pendules et les flambeaux afin de les préserver des mouches. Cette gaze est connue sous le nom de gaze gommée Sur cette gaze on tracera les contours et on marquera les ombres avec de l'encre lithographique, puis on déposera l'appareil comme on le voit dans la figure ci-jointe. A défaut de la gaze gommée, on peut employer une vitre.

La lampe est portée sur un pied disposé de manière à pouvoir être élevée ou abaissée à volonté. Sa flamme doit être très-petite, et se réduire, autant que possible, à un point lumineux. On emploiera donc, si l'on veut, une mèche cylindrique très-grêle, ou bien une lampe à mèche plate préparée de la manière suivante: on coupera à l'extrémité de la mèche une bande rectangulaire d'environ deux ou trois millimètres de hauteur, que l'on ôtera en ayant soin de laissera l'un des angles de la mèche un petit rectangle d'un millimétré de base sur deux ou trois de hauteur; puis on baissera la mèche jusqu'à ce que le petit rectangle fasse seul saillie au-dessus du rebord de la monture en cuivre; on allumera l'extrémité du rectangle, et l'on placera la lampe de manière à ce que la mèche soit dans un plan perpendiculaire au petit cadre sur lequel se trouve le dessin.

Le placement de la lampe exige quelques précautions: il faut que la flamme soit sur une droite horizontale passant par le centre géométrique du dessin, et à une distance convenable pour avoir le grandissement que l'on désire et des contours nets et bien tranchés. Si le dessin que l'on veut grandir est lui-même de grande dimension, alors les contours seront élargis et mal terminés. Pour obvier à cet inconvénient, on partage mentalement ou en réalité le cadre du dessin en deux rectangles égaux par une ligne horizontale menée par le milieu des deux bords verticaux, on en fait autant sur la toile destinée à recevoir l'image grossie; puis l'on place d'abord la lampe sur une ligne horizontale passant par le milieu du rectangle supérieur, de façon à ce que le rectangle du grand cadre soit complètement rempli par la moitié supérieure de l'image grossie, et l'on calque sur ce cadre la portion de la figure ainsi agrandie; ensuite on abaisse la lampe jusqu'à ce qu'elle se trouve sur la ligne horizontale passant par le milieu du rectangle inférieur, et l'on calque cette partie à son tour. On conçoit que l'on puisse, si cela est nécessaire, partager la figure en quatre, en huit, en seize, etc., parties égales, et obtenir ainsi un grossissement indéfini. Par cet artifice, on évite l'élargissement des traits et les pénombres qui les rendraient incertains.

Le cadre sur lequel on reçoit l'image grossie doit être tendu avec du papier blanc ou une toile préparée pour peindre, afin que l'ombre noire fasse contraste avec le fond. Les peintres verront qu'on obtient ainsi de très-beaux effets d'ombres portées qu'il serait intéressant de fixer sur le papier. On dirait des dessins grandioses d'un relief extraordinaire et d'un aspect sculptural.

Comme toute chose nouvelle, les procédés de M. Roulliet ont été l'objet de quelques critiques. On a dit que ce principe n'était pas nouveau; cela est vrai. Quiconque a sur une vitre suivi les contours des édifices qu'il voyait à travers cette vitre, a découvert le même principe. Il y a plus. Albert Durer a décrit et figuré un appareil tout à fait semblable à celui de M. Roulliet Voy. Magasin Pittoresque, 1844, p. 107, sauf que la gaze est remplacée par un carreau de verre. M Roulliet ne connaissait pas l'ouvrage d'Albert Durer, qui est fort rare et écrit en vieil allemand fort difficile à comprendre; mais l'eût-il connu, cela n'ôte, selon moi, rien à son mérite. L'appareil du peintre de Nuremberg est d'une application difficile. Il dessinait sur la vitre avec un pinceau, puis calquait son dessin sur du papier transparent. Quand avec le fusain vous avez tracé votre esquisse sur la gaze, vous l'appliquez sur du papier, du carton, de la toile, du bois, du plâtre, vous soulevez çà et là la gaze avec une épingle, et le dessin est transporté. Cette facilité, cette rapidité d'exécution, sont de grands avantages. La fragilité du carreau de vitre rend son emploi difficile dans un voyage: qu'il se casse, et le dessinateur est désarmé. Est-il facile ensuite de se procurer une vitre assez grande pour copier un homme de grandeur naturelle? Un semblable appareil est-il transportable? ce double but est au contraire atteint au moyen d'une grande gaze tendue sur un cadre articulé qui se replie sur lui-même. On sait aussi qu'on peut développer des dessins faits sur des surfaces courbes en donnant à la gaze une courbure semblable à celle de la surface dont on veut copier les figures, et en décalquant ensuite ces lignes sur une surface plane. Avec la vitre, on ne saurait obtenir ce résultat. Ainsi donc si le principe n'est pas nouveau, l'application est nouvelle et faire voir comment un principe peut s'utiliser dans la pratique, c'est le découvrir une seconde fois. Les principes des applications les plus utiles, les plus grandioses, n'étaient pas nouveaux, et

Si parva licet componere magnis,

le principe des machines à vapeur est dans la marmite de Papin, ce qui ne diminue pas, je pense, la gloire de Watt et de ses successeurs. Le principe du grossissement n'est pas nouveau non plus, c'est celui de la lanterne magique; mais pourquoi n'a-t-on pas eu plus tôt l'idée de l'utiliser? Quant à celui de la projection, il est entièrement neuf, et l'on a droit de s'étonner que les architectes n'aient pas trouvé le moyen de réaliser l'idée de projection, et d'exécuter un plan géométral sans mesurer une à une toutes les parties d'un édifice. Mais à peine si j'ose le dire à une époque où la spécialité est en si grand honneur, c est un médecin qui a découvert le principe des machines à vapeur, et un paysagiste nullement géomètre, qui a résolu un des plus beaux problèmes de la géométrie pratique.

Quelques personnes ayant voulu se servir de l'appareil n'ont pas réussi, et s'en sont prises au procédé. Peut-être avais-je trop répété qu'il était très-facile de s'en servir. On me pardonnera donc de donner ici quelques conseils utiles, pour le commençant, la condition première, sine qua non, c'est la parfaite immobilité de l'œil, du cadre et de l'objet qu'il veut dessiner; il fera donc bien d'appuyer solidement sa tête contre un mur ou un autre obstacle immobile, et aura soin de ne pas remuer la tête pendant qu'il fera son esquisse. Le cadre devra rester aussi parfaitement immobile: celui-ci sera placé de façon à être peu éclairé, afin que la gaze soit à peine visible, tandis que l'objet à calquer est en pleine lumière et présente des contours bien tranchés et bien visibles. Pour son coup d'essai, il n'essaiera pas de faire un portrait; mais il s'exercera d'abord à suivre les contours d'une arabesque, ceux d'un dessin de tapisserie, en ayant soin de le copier à une petite distance, afin qu'ils ne soient pas trop petits sur la gaze; mais si l'objet doit être placé près du cadre, l'œil du dessinateur doit en être éloigné de cinq décimètres environ. Ensuite on copiera de gros meubles, un fauteuil, une commode, un lit avec ses rideaux. Après huit jours de ces exercices, on essaiera un portrait. Le modèle se placera sur une chaise basse, de façon que sa tête soit solidement appuyée contre le dossier du modèle. On rapprochera, autant que possible, le cadre de la figure, et on dessinera d'abord rapidement le profil sans se préoccuper des détails Les premiers essais ne seront que des silhouettes. Puis on tâchera de placer l'œil, l'oreille, les cheveux; ensuite on abordera des lignes de trois quarts, et enfin des figures de face. J'ai déjà vu trop de personnes réussir en suivant cette marche, pour ne pas affirmer qu'avec un peu de patience et de réflexion tout le monde est capable d'en faire autant. A mesure que l'élève acquerra de l'habitude, la plupart de ces précautions deviendront superflues, il calquera rapidement et sûrement les objets sans être dérouté par le moindre changement dans leur position relative. Pour être bien jugé, le procédé de M. Roulliet a besoin d'être mieux connu et plus répandu. Le temps décidera de son utilité, qui me paraît incontestable, du moment qu'on n'exige pas de lui ce qu'il ne peut donner et ce qu'il n'a point promis.

Ch. M.

Routes et Police du Roulage.

En 1836, pour achever complètement nos routes, il nous restait une longueur de 1,463 lieues à construire, et 986 lieues de lacunes à réparer, Ces travaux exigeaient une dépense de 131 millions, savoir: 52 millions pour les réparations de routes, et 79 millions pour les lacunes. La loi du 14 mai 1837 a pourvu à cet impérieux besoin en mettant à la disposition du gouvernement des fonds extraordinaires, qui, ajoutés aux sommes annuellement portées au budget pour cet objet, et répartis sur une espace de douze années, permettront, après ce laps de temps, de voir terminer notre système de viabilité intérieure.

Ce fonds extraordinaire était de 84 millions, dont 60 devaient servir à l'achèvement des lacunes, et 24 concourir, avec les fonds annuellement portés au budget aux réparations de parties de roules dégradées. Sur ces 81 millions, il avait été dépensé, d'après le compte rendu de l'administration des ponts et chaussées, et jusqu'au 31 décembre 1842, savoir:

Pour les travaux des lacunes... fr. 37,519,412 08 c.

Pour les modifications de fortes rampes

assimilées aux lacunes.... 1,881,510 89

Pour les réparations extraordinaires. 22,914,895 34

Total.................. fr. 3,315,818 31 c.

En 1842, on a réparé des lacunes sur 72 routes, sur 29, on a corrigé des rampes rapides, 108 ont pris part aux répartitions extraordinaires; et enfin, dans le cours de cette même année, on a livré à la circulation environ 500 kilomètres de route neuve, et substitué plus de 100 kilométrés de nouvelles portions de route d'un parcours facile à d'anciennes voies, dont l'inclinaison opposait de graves obstacles au roulage.

Nous ne parlerons pas des routes pavées, parce qu'elles tendent chaque jour à disparaître, et ne se conservent plus qu'aux environs de la capitale, ou dans d'autres localités, qui peuvent, par le voisinage des carrières, s'approvisionner facilement en matériaux. Nous nous occuperons spécialement des routes empierrées.

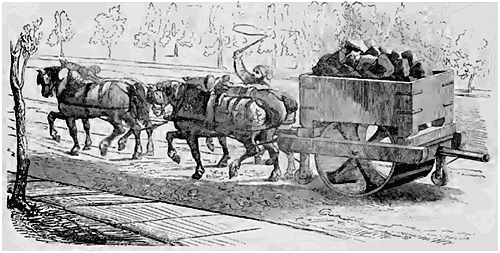

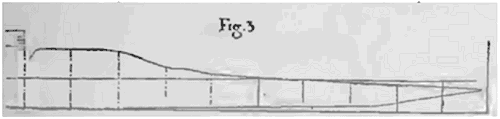

Ces routes se construisent par le procédé suivant: on fait sur la largeur désignée, qui varie de 5 à 6 mètres, un lit de 0 m. 25 c. de profondeur, que l'on remplit de pierres, ou mieux encore, de silex concassés. On a soin de mettre les plus grosses au fond, les plus petites et le gros gravier par-dessus. En règle générale, aucune pierre ne doit entrer dans la construction d'une bonne route, si elle ne peut passer dans un anneau de 0 m. 06 c. de diamètre, dont chaque cantonnier est pourvu à cet effet. Quand le lit de pierres est suffisamment nivelé, on fait passer dessus un rouleau dit compresseur.

Le rouleau compresseur est un cylindre creux en fonte que l'on promène sur la chaussée jusqu'à ce que toutes ses parties soient enchevêtrées, liées et mastiquées ensemble à une profondeur égale à celle du lit de la chaussée. Les meilleurs rouleaux sont ceux qui, d'un poids de 6,000 kilog. environ, n'ont besoin que de six à huit chevaux pour les traîner. Ce sont des cylindres creux en fonte de 1 m. 30 c. de diamètre et disposés de manière à porter la charge dessus. Un poids supérieur à celui que nous indiquons et un plus grand nombre de chevaux, loin de comprimer la route et de réunir pour ainsi dire toutes ses parties en une seule surface adhérente, l'écrase, tandis que le passage et les efforts d'un trop grand nombre de chevaux dispersent les pierres que le rouleau compresseur a pour mission d'enchevêtrer et de transformer en une chaussée parfaitement unie.

Cette opération doit se renouveler environ six fois de suite. C'est le nombre à peu près nécessaire pour que la route ait le tassement voulu pour une bonne viabilité. Quelques ingénieurs, pour faciliter et solidifier en même temps l' agrégation des matériaux, jettent ensuite dessus un lait de chaux ou d'argile, ou du gros sable mêlé d'eau: d'autres croient pouvoir se passer cette précaution.

La route une fois en bon état de construction, il s'agit de la conserver en bon état d'entretien, et c'est la le plus difficile. C'est l'œuvre spéciale des cantonniers sous la surveillance des piqueurs, conducteurs et ingénieurs. Le bagage d'un cantonnier se compose d'une pioche, d'une pelle, d'un racloir à enlever la boue et qui doit généralement être en bois, afin de n'enlever de dessus la chaussé que les parties tendres; d'un balai, autant que faire se peut en genêt ou en d'autres végétaux qui aient le moins possible de parties dures et ligneuses, d'une chaîne à métrer, d'un anneau de 0 m. 6 c. de diamètre et d'un piquet indiquant son numéro et celui de la route sur laquelle il est occupé; il a sur son chapeau une bande semi-circulaire ou une plaque en cuivre sur laquelle est écrit le mot cantonnier, et quelquefois aussi son numéro. Il est, en outre, porteur d'un livret qui doit être représenté aux ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées à toute réquisition.

On a reconnu, par l'expérience, que rien n'était à la fois profitable et plus efficace, pour maintenir une route en bon état, que la réparation immédiate et instantanée des moindres dégels. C'est ici que les ingénieurs se sont divisés: les uns, et à leur tête M. Berthaut-Ducreux, ont prétendu que l'emploi du racloir était le meilleur moyen pour maintenir les routes en bon état d'entretien; les autres, qui reconnaissaient pour chef M. Dumas, soutenaient au contraire que l'emploi du racloir, en désagrégeant les molécules qui composaient la chaussée, empêchait l'adhérence complète entre les parties qui doivent la former, et était par cela même une cause d'avaries et de destruction progressive; ils ajoutaient que la poussière étant le principe de la boue, et la boue elle-même, à cause de l'humidité quelle renferme, étant pour les voies publiques un des agents les plus destructifs, il suffisait d'enlever la poussière et les détritus formés par l'usure au fur et à mesure qu'ils se formeraient, pour avoir une route continuellement en bon état, et où les charrois les plus lourds ne laisseraient pas seulement la trace d'un simple frayé: qu'enfin le balai, surtout le balai doux, le genêt, par exemple, était merveilleusement propre à cet usage, et qu'au moyen d'un balayage constant et intelligent, la route débarrassée à chaque instant de tous les corps qui par leur action peuvent amener son usure ou sa destruction progressive, ne devait jamais s'user que parallèlement à sa surface et se maintenir continuellement en bon état d'entretien. Des ce moment la guerre fut déclarée entre les partisans des deux systèmes. On se battit vaillamment à coups de brochures; les unes portaient pour épigraphe: le balai, le balai; les autres, le racloir, le racloir: les départements étaient obligés de subir les doctrines des ingénieurs qui y résidaient. Les uns étaient raclés d'autorité, les autres balayés.

Enfin une circulaire émanée de M. Legrand, circulaire portant le nº 5 et la date du 25 avril 1839, sembla donner gain de cause au balai, qui cependant, malgré cette haute protection, compte encore des ennemis acharnés et nombreux.

Toutefois, si l'expérience sert à quelque chose, comme cela est probable, tout le monde peut se convaincre que les routes bien balayées sont les meilleures, celles qui, en offrant la viabilité la plus complète et la plus régulière, consomment le moins de matériaux. Nous n'en voulons pour exemple que le département de la Sarthe, qui, sous l'administration de M. Dumas, est devenu un département modèle.

«Si le roulage dégrade les routes, dit cet ingénieur, c'est que les routes sont ou mal construites ou mal entretenues.» Retournons sa proportion et disons: «Qu'on ait des routes bien faites et bien entretenues, et toute espèce de roulage peut impunément circuler sur la chaussée sans la dégrader.»

Si cette proposition est vraie, et c'est l'opinion de M. Dumas, nous le demandons à tous les hommes de bonne foi: A quoi sert une loi sur la police du roulage? Le gouvernement n'a-t-il pas rempli tous ses devoirs quand il a pourvu, par certaines mesures, à la sécurité des voyageurs, et ne se crée-t-il pas quelquefois des devoirs imaginaires?

Quoi qu'il en soit, M. Dumas, tenace comme tous les inventeurs, a voulu absolument prouver à tout le monde la bonté de son système. Une énorme voiture à deux roues fut chargée de pavés, de pierres, de granit, jusqu'à concurrence de 16,000 kilog. et attelée de vingt chevaux. On la fit rouler dans cet état sur la première route venue; M Dumas, aidé dans cette expérience de M. Dupuit, constata qu'une masse aussi pesante non-seulement n'avait point fait d'ornières, mais même n'avait pas laissé derrière elle en roulant plus de trace défrayé que toute autre voiture chargée d'un poids ordinaire. Ces deux ingénieurs constatèrent en outre un autre résultat. Au bout d'un certain nombre de mètres de parcours, il y eut avarie dans la voilure, un peu plus loin l'avarie devint plus considérable, et enfin l'essieu se rompit sous la charge.

MM. Dumas et Dupuit en conclurent que si la cupidité des rouliers, des commissionnaires de transports ou des messageries, les porte à charger outre mesure, il peut leur arriver de briser ou d'user leur matériel, mais non de dégrader la route, si toutefois elle est en bon état, ce qui est une condition indispensable.

En présence de cette expérience, nous nous demanderons A quoi sert une loi sur la police du roulage?

Rouleau compresseur pour l'empierrement des routes.

Tout le monde sait qu'en France les lois sur la police du roulage ont pour élément de vérification des machines dites bascules et qui servent à peser les chargements; c'est du moins leur but ostensible. Quelques personnes prétendent que ces bascules n'ont d'autre but que de donner des places à des individus décorés du nom de préposés, et qui, avec l,000 à 1,500 fr. d'appointements annuels, trouvent le moyen d'amasser en quelques années dix molle livres de rente, mais quand nous l'aurions vu, nous ne voudrions pas le croire. Quant à nous, nous avons toujours été convaincu que les bascules servaient à peser les voitures; c'est pour cela que nous sommes l'ennemi des bascules, qui ne peuvent servir à constater exactement un poids, surtout s'il s'agit de voitures servant au transport des voyageurs. Ainsi une diligence se fait peser à une bascule avec un certain nombre de voyageurs; quelques minutes après elle en prend deux ou trois pour se compléter, son poids est changé, il est quelquefois même d'une assez grande différence avec un égal nombre de voyageurs. Aujourd'hui il fait beau temps, vous passez sur une bascule, et vous êtes en règle. Le lendemain, la route est mauvaise, boueuse, vous avez un chargement moins fort, et cependant vous êtes en contravention; on vous compte comme poids et comme surcharge le nombre de kilogrammes de terre, de boue, d'eau que vous portez avec vous, et malgré vous, dans vos roues, autour du train, sur le coffre de la voiture. On se demande alors si une semblable manière de procéder n'est pas une véritable iniquité, bien plus, c'est une iniquité gratuite et inutile, s'il est vrai qu'une route en bon état ne peut souffrir du poids des chargements. Qu'on s'occupe donc de terminer les routes, d'augmenter s'il le faut le nombre des cantonniers, et on aura plus fait pour la viabilité du territoire que par ce luxe de lois tracassières et fiscales qui étouffent sous les amendes et les procès-verbaux le développement d'une foule d'industries. Que les routes de France soient toutes, et sur tous les points, en bon état de construction et d'entretien, et les partisans les plus acharnés des lois sur la police du roulage, ces hommes qui ont la funeste manie de tout réglementer, ne tarderont pas à être convaincus que le roulage ne dégrade que les mauvaises routes, et peut-être dans un moment de bonne foi finiront-ils par dire aussi: A quoi sert une loi sur la police du roulage?

Salon de 1844.--Sculpture et Architecture,

(6e article.--Voir t. III, p. 35, 71, 84, 103 et 131.)

Velléda, statue en marbre par

M. Maindron.

On ne nous accusera pas de reléguer le compte rendu de la sculpture et de l'architecture dans les dernières colonnes de notre revue, comme s'il s'agissait de remplir strictement un devoir. Nous faisons trêve, pour un moment, à la critique sur la peinture, et nous parcourons les salles basses du Musée.

Cette année, disons-le tout d'abord, l'exposition de la sculpture est très-remarquable. MM. Bartholini de Florence, Bonnassieux, Bosio, Régis Breisse, Dantan aîné et jeune, Antoine Etex, Feuchère, Foyatier, Gayrard, Husson, Jouffroy, Maindron, etc., ont leurs noms consignés sur le livret.

Tout le monde a été d'accord sur l'exposition de sculpture, tout le monde a compris les progrès immenses faits par nos artistes dans cette branche de l'art.

Que nos lecteurs se rappellent, avant de regarder la Velléda de M. Maindron, ces phrases extraites des Martyrs: «Cette femme était extraordinaire. Elle avait, ainsi que toutes les Gauloises, quelque chose de capricieux et d'attirant. Son regard était prompt, sa bouche un peu dédaigneuse et son sourire singulièrement doux et spirituel. Ses manières étaient tantôt hautaines, tantôt voluptueuses; il y avait dans toute sa personne de l'abandon et de la dignité, de l'innocence et de l'art. La dernière fois, elle resta longtemps appuyée contre un arbre à regarder les murs de la forteresse.»

Tel est le portrait de Velléda, tracé par M. de Chateaubriand. En le traduisant avec le ciseau, M. Maindron courait de grands risques.

Adélaïde Kemble, tragédienne

anglaise,

statue par M. Dantan jeune.

Chacun s'est créé une Velléda par l'imagination: autant de visiteurs, autant de goûts différents, et parmi eux, l'un sera satisfait, l'autre prétendra que le caractère gaulois n'est pas assez indiqué; un autre dira que les formes de cette femme n'appartiennent point à la vraie plastique. «Cette femme était extraordinaire,» dit M. de Chateaubriand. Le sculpteur a commenté la phrase du poète.

Velléda ornera le jardin du Luxembourg.

Ne lui donnera-t-on pas quelque pendant?

David, de M. Bonnassieux, est une statue remarquable par l'énergie de la figure et par le naturel de la pose. Le Buste de madame la comtesse de C... est admirable, et la tête d'étude en marbre de M. Bonnassieux a droit à des éloges.

Le modelé est le principal mérite de M. le baron Bosio, qui a taillé dans le marbre, pour la maison du roi, l'Histoire et les Arts consacrant les gloires de la France. Pour nous, la composition de ce groupe nous semble un peu surannée, mais l'exécution est remarquable, et l'Histoire, principalement, est sculptée de main de maître.

Petite paysanne bretonne,

statue par M. Grass.

Comme toujours, les travaux de M. Dantan aîné accusent chez cet artiste une grande habileté. Louis de France, dauphin, fils de Louis XVI, est convenablement terminé pour une statue en plâtre; le Buste de Marie-Joseph de Saxe, dauphin de France, nous plaît moins, parce qu'il a moins d'animation.--Quant à M. Dantan jeune, il faut le féliciter de sa statue d'Adélaïde Kemble, lorsque, pour compléter son exposition, il nous a donné le buste de M. Thalberg, si originalement sculpté. Adélaïde Kemble est taillée avec le costume qu'elle revêt dans le rôle de Norma, un de ses plus magnifiques rôles. La figure a de l'expression, les vêtements sont compréhensibles; ce qui est beaucoup dire. Le Buste à M. Bentik, par le même, possède des qualité de premier ordre. Un jeune sculpteur, M. Grass, a trouvé dans les Dernier Bretons de M. Émile Souvestre, le sujet d'une délicieuse statue en marbre, pleine de sentiment et d'expression, et qu'il nomme Petite paysanne bretonne. Nous procéderons ici comme nous l'avons fait en parlant de la Velléda de M. Maindron. «Ses cheveux noirs, dit M. Souvestre, retombaient par mèches onduleuses jusque sur son cou; une simple chemise serrait sa taille frêle, et sa courte jupe laissait voir tout entières ses jambes brunes. Elle nous retardait, la tête élégamment penchée, comme un oiseau qui écoute, et, ses deux petites mains posées sur une baguette blanche; un de ses pieds était replié sous elle, et l'autre pendant, dans une gracieuse nonchalance, jouait avec des débris humains.

M. Grass a réussi à rendre l'expression de la petite paysanne bretonne; c'est assez dire que sa statue est intéressante.

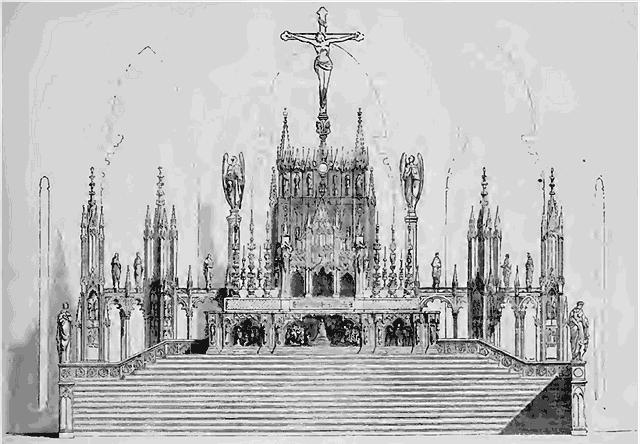

Maître-Autel pour Notre-Dame, projet par M. A. Couder.

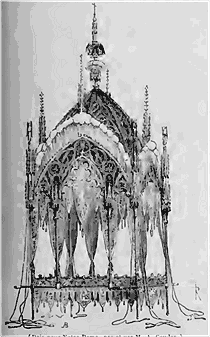

Dais pour Notre-Dame, projet par M. A. Couder. |

Le Christ, statue par M. Husson. |

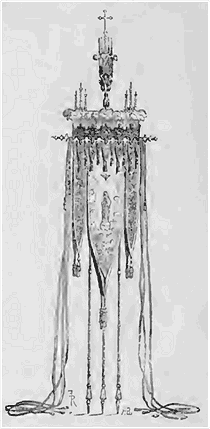

Bannière pour Notre-Dame, projet par M. A. Couder. |

M. Aristide Husson, dans son Christ, statue en plâtre, s'est attaché à imiter la simplicité antique, pour la forme, et à reproduire le sentiment chrétien, la pensée profonde du catholicisme. Il ne faut pas parler ici des difficultés que M. Aristide Husson avait à vaincre, puisque ces difficultés ont été vaincues par lui, mais nous le félicitons sur la manière dont il a exécuté sa statue. Les muscles n'ont que peu de saillie, parce que celui dont les bourreaux se moquaient en disant: «Salut au roi des Juifs!» demeurait impassible au milieu île tous les outrages dont on l'abreuvait. La figure a la dignité convenable, et les accessoires sont scrupuleusement rendus. Le Christ de M. Husson gagnera à être taillé en marbre.

La Madeleine méditant sur les saintes Écritures, par M. Gechter, ne brille pas par l'expression, ainsi que l'œuvre de M. Grass. Modelé parfait, travail excellent de la forme s'y rencontrent; mais on se demande, en contemplant la Madeleine, si c'est là une grande pécheresse repentante, ou une femme mélancolique ayant tout simplement un livre ouvert sous les yeux; les accessoires seuls expliquent le sujet. Aussi, tout en reconnaissant le talent de M. Gechter, nous lui conseillons de ne plus retomber dans le défaut que nous venons de lui reprocher, car l'art de la sculpture consiste avant tout à rendre l'expression d'un sentiment ou d'une passion.

Combien nous préférons, sous ce rapport, la Geneviève de Brabant, de M. Géefs! Il est difficile qu'une statue ait plus de charme; la pose de Geneviève de Brabant est d'un naturel parfait, et toutes les chairs vivent et semblent avoir du mouvement. Le Buste de Sa Majesté le roi des Belges a des formes un peu trop accusées; le Buste de Sa Majesté la reine des Belges est ressemblant.

Que M. Antoine Etex se contente de sa réputation de statuaire: ses tableaux sont remarquables, mais ses bustes sont tout à fait hors ligne; ceux de M. le duc d'Orléans et de M. Odilon Barrot sont taillés avec cette énergie que nous avons toujours retrouvée chez M. Etex; ceux de Madame Ad. B... et de M. Sapey nous plaisent moins. L'auteur de Caïn nous doit quelque groupe comme il sait les faire. A voir ce qu'il a exposé comme peintre, et ce qu'il a exposé comme sculpteur, on dirait qu'il a remplacé le ciseau par le pinceau.

L'auteur de Spartacus, M. Foyatier, était mal à l'aise pour faire la statue d'Étienne Pasquier, au moins pouvons-nous le croire. Étienne Pasquier, avocat, général de la cour des comptes sous Henri III, avait une figure pleine de bonhomie, de noblesse et de caractère à la fois. Il est difficile de retrouver tout cela dans la statue de M. Foyatier, à laquelle il ne manque rien, d'ailleurs, sous le rapport du faire.

Pour M. Gayrard, la critique doit prendre deux tons différents: le louer pour sa statue de l'Évêque d'Hermopolis, le blâmer vertement pour son Henri IV combattant à Arques. Ce bas-relief en plâtre est plus que médiocre: il est ridicule. Le livret nous apprend qu'il sera sculpté en pierre et placé sur une des portes des ruines du château d'Arques; nous espérons qu'il sera préalablement revu et corrigé. L'auteur de la statue de l'évêque d'Hermopolis ne se compromettra pas, avec son bas-relief, vis à-vis de la postérité.

Bossuet, de M. Feuchère, mérite presque les mêmes reproches que l'Étienne Pasquier, de M. Foyatier. Cependant Bossuet ressemble aux portraits qui nous sont restés de lui. M. Feuchère prend sa revanche avec l'Épisode de l'enlèvement des Sabines, groupe en bronze qui n'est pas sans défauts, mais dont les principales parties sont traitées avec supériorité.

Un jeune sculpteur, M. Régis Breisse, dont tous les journaux ont parlé, à cause de son talent naturel et de sa position sociale, a exposé l'Ange Gabriel, statue en marbre. Les chairs ont du modelé, mais le corps, dans son entier, manque un peu d'animation. L'Ange Gabriel prouve néanmoins que M. Régis Breisse fait des études sérieuses et des progrès rapides.

Le Buste de madame la comtesse d'A... est le seul ouvrage que nous ait envoyé cette année M. Bartolini, de Florence. Il est digne, de la réputation acquise par le célèbre sculpteur italien, surtout à cause de la simplicité avec laquelle il est taillé.

Ici ne se termine pas la liste des bons ouvrages exposés dans le salon de sculpture, mais la place nous manque pour nous occuper de tous en détail. Aussi mentionnerons-nous rapidement les noms des artistes qui se sont le plus distingués.

C'est m. Jules Klagmann, qui a envoyé un cadre de médaillons contenant deux modèles de médailles et quatre cavaliers provenant d'un vase exécuté pour M. le duc d'Orléans;--c'est M. Louis Brian, qui a taillé un beau Buste de M. de Lamartine;--c'est M. Suc, dont la Mélancolie a toutes les qualités de forme qui recommandent une œuvre de sculpture;--c'est M. Ramus, qui, dans sa Statue de M. Portalis, a fait preuve d'habileté;--c'est M. Molchneth, qui a assez bien réussi la Statue du maréchal Bessiéres, duc d'Istrie;--c'est M. Maurice Borrel, enfin, dont les médaillons sont très-soigneusement travaillés.

Maintenant, montons le grand escalier qui conduit aux belles galeries des antiquités, galeries si curieuses, et que si peu de personnes visitent avec attention; traversons ces salles admirables pour arriver à celles dont l'architecture tapisse les murailles de toiles. Occupons-nous des architectes.

L'architecture est la base des arts du dessin; la sculpture et la peinture forment, pour ainsi dire, ses accessoires. A ce titre, l'architecture doit avoir toutes nos sympathies. Mais nos élèves de l'école royale la comprennent d'une façon si particulière, que nous avouons être presque toujours désillusionné, lorsque nous jetons les yeux sur tous les projets qu'ils exposent. Jamais ces projets ne s'élèveront à l'état de réalités. Quelques-uns cependant sont en partie applicables; ils nous intéressent. D'autres sont des dessins de monuments antiques; ils nous intéressent plus encore. Un petit nombre, enfin, doivent être mis à exécution, et préoccupent la masse.

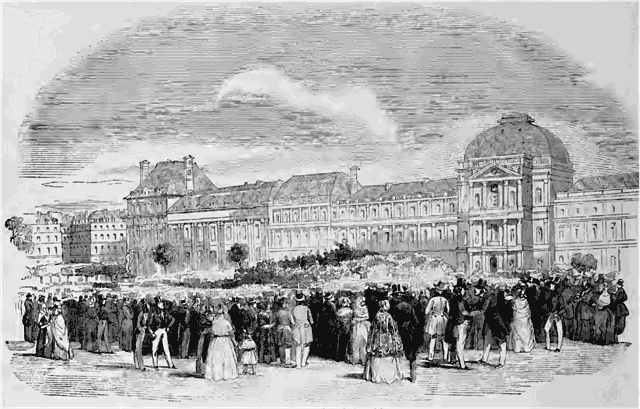

Tels sont les Études sur la réunion du Louvre aux Tuileries, par M. Louis Badenier, et le Projet d'embellissements partiels pour la cathédrale de Paris, par M. Amédée Couder.

Restaurer l'église de Notre-Dame est un travail immense, et devant lequel on recule, si indispensable qu'il paraisse, à cause des frais qu'il entraînerait. Nos députés, d'ailleurs, et surtout nos ministres, ne goûtent pas volontiers ces sortes de dépenses, qui contribuent à la gloire de la nation, mais qui n'avancent en rien les questions politiques ou celles des portefeuilles.

Une restauration partielle de l'église de Notre-Dame pourrait leur paraître autre chose qu'une rêverie sans valeur. En un mot, de ce qu'une amélioration complète est impossible, il ne résulte pas qu'une amélioration partielle soit impossible aussi.

Sans entrer dans de grands détails sur les travaux que l'on devrait exécutera Notre-Dame, M. Amédée Couder s'est seulement occupé des embellissements partiels dont cette église a besoin. Il a fait: 1° un maître-autel; 2º une chaire; 3° un banc d'œuvre; 4° un costume pour les suisses aux solennités nationales; 5° une tenue pour les suisses aux fêtes de l'Église; 6° une bannière de la Vierge; 7° un dais.

Tous ces accessoires sont inspirés par la pensée catholique, et forment un assemblage d'ornements qui ne s'écartent jamais du style religieux.

Le maître-autel est gothique pur, avec des candélabres, des panneaux et des reliquaires, tels qu'on les voyait dans nos églises au moyen âge, à l'époque de l'édification de Notre-Dame.

Ce maître-autel est remarquablement composé, et M. Amédée Couder, en ne le surchargeant pas de sculptures en bois, s'est rappelé qu'au moyen âge les maîtres-autels avaient de la simplicité; le dessus seul était orné avec profusion.

La chaire à prêcher, de même style, n'a pas cette élégance de nos chaires modernes, surchargées de détails qui ne s'harmonisent pas avec l'objet auquel elles sont destinées. Le genre draperie nous semble cependant trop développé dans la chaire à prêcher de M. Amédée Couder; cela dit, nous admettons toute la composition.

Le banc d'œuvre est sans contredit la meilleure innovation que l'on puisse introduire dans le monument de Notre-Dame. Celui qui s'y trouve à l'heure qu'il est, fait pitié, littéralement pitié: ce sont des planches et des bancs de bois disposés sans goût et sans art. Le banc d'œuvre, comme on sait, est la place des marguilliers, des principaux, des soutiens de l'Église. Une série de panneaux sculptés en bois et représentant des sujets religieux, forme la boiserie, dont le dessin est sous nos yeux.

Nous n'avons rien à redire sur cet embellissement, tel qu'il est projeté par M. Amédée Couder: sa grandeur est convenable; un peu plus de hauteur lui donnerait plus d'importance. Que M. Amédée Couder n'oublie pas que le banc d'œuvre est placé devant la chaire, et que l'élévation de celle-ci nuit à l'apparence du premier.

Quant à la tenue proposée pour les suisses aux solennités nationales, le lecteur a droit d'exiger de nous une explication que nous allons lui donner.

Cette tournure de héraut d'armes qui, du premier abord, semble ne se rapporter en rien aux rites de l'Église, convient tout à fait aux suisses dans les solennités nationales. L'église de Notre-Dame est la cathédrale de Paris; c'est là que se font les couronnements, les mariages, les baptêmes des princes; c'est là que se chantent les Te Deum, que se font les cérémonies funèbres des hauts dignitaires. Le suisse, dans ces grandes occasions, doit se mettre à l'unisson des personnages qui sont parties intégrantes de la solennité. Il est l'introducteur des laïques et des militaires dans l'église; son costume, pour être complètement emblématique, a des insignes appartenant aux trois ordres; dans les cérémonies nationales, il est, avant toute chose, militaire, héraut d'armes; le casque lui sied; la croix est peinte sur sa poitrine.

Lorsqu'il s'agit simplement des fêtes de l'église, la tenue du suisse ne doit plus avoir ce caractère chevaleresque dont il a été revêtu pour les grandes solennités. Son costume est beaucoup plus difficile à composer, parce que le suisse reste toujours l'intermédiaire entre l'église et les fidèles, le soutien de la foi, la force armée prêtant son secours à la religion. Il a aussi la croix peinte sur le cœur; il a le vêtement violet qui est propre aux évêques; il a l'épée et la hallebarde, comme gardien du temple. Quant à son chapeau, M. Amédée Couder a été forcé de le composer entièrement; c'est une fantaisie à laquelle il a voulu donner le plus de caractère possible. Nous pensons qu'il a réussi.

La bannière de la Vierge est délicatement faite; les attributs en sont ordonnés avec goût.

Le dais est vaste et d'un style en harmonie avec tous les autres ornements de l'église. Ce n'est plus ce genre de dais, avec panache, tel qu'on en voit partout; ce n'est pas non plus cette simple tapisserie en forme de tente comme on en trouve dans les villes d'Italie; c'est un monument gothique sous lequel plusieurs prêtres peuvent se tenir et escorter celui qui porte le saint sacrement. La forme du dais adoptée par M. Amédée Couder est, à notre avis, la seule convenable dans l'église de Notre-Dame, où les choses paraissent insuffisantes et mesquines, toutes les fois qu'elles dérogent au style général du monument.

En résumé, le projet d'embellissements partiels pour la cathédrale de Paris mérite qu'on s'y arrête, et tranche la question de restauration de Notre-Dame. En reproduisant quelques dessins de M. Amédée Couder, nous avons voulu donner de la publicité à son travail. Ses projets peuvent, sans beaucoup de frais, être mis à exécution; il faudrait cependant, avec les ornements proposés, une demi restauration du vaisseau même de l'église, afin de la nettoyer; qu'on nous pardonne cette expression.

D'autres travaux d'architecture exposés au Salon méritent toutes nos sympathies. Les Études d'après les encadrements des loges de Raphaël au Vatican, par M. Victor Baltard, accusent une grande conscience dans le talent de cet architecte.

M. Auguste Magne a conçu deux projets qui nous semblent très-applicables et très-utiles. Le projet d'un Palais pour l'exposition des produits de l'industrie, l'exposition annuelle et pour servir de bazar après la durée de ces expositions vise plus à l'utilité qu'à l'élégance, car la façade est lourde, mais, avec quelques modifications, on pourrait l'exécuter. Le projet d'un Hôpital de convalescents à ériger sur l'emplacement des rues projetées dans la commune de Passy, près de l'arc de triomphe de l'Étoile, est heureux, et d'une utilité aussi peu contestable que celle du palais de l'industrie. Les hôpitaux ne seront un véritable bienfait pour la population indigente de Paris que quand les malades en sortiront en bon état de santé, et non pas seulement en convalescence.

Sous ce titre général, l'Art décoratif en Italie à différentes époques, M Alexandre Denuelle a exposé des études fort consciencieuses, principalement en ce qui regarde peinture religieuse aux treizième et quatorzième siècles, à la renaissance au seizième siècle. Cette dernière étude comprend trois voûtes, dont deux, peintes par Raphaël vers 1510, décorent deux des stances du Vatican; la troisième voûte, qui fait partie des stances Borgia, fut exécutée à même époque par Pinturicchio, d'après les dessins de Raphaël.--Citons les dessins de M. Clerget, et la Porte d'Arroux, à Autan, par M. Édouard Delbrouck. Les autres artistes nous excuseront de ne pas nous être occupé de leurs travaux; l'architecture étant un art supérieur sans doute mais tout spécial, qui intéresse beaucoup plus les savants que les hommes du monde, l'Illustration ne peut lui consacrer plus d'espace.

Le dernier des Commis Voyageurs.

(Voir t. III, p. 70, 86, 106, 118 et 138.)

VI.

RECIT.--LE CAPITAINE POUSSEPAIN.

A mesure que Potard avançait dans sa confidence, son caractère ouvert et jovial reprenait le dessus, et soit involontairement, soit à dessein, il témoignait à son jeune convive plus d'entraînement et plus d'abandon. Celui-ci, de son côté retrouvait peu à peu son aisance, et ne semblait plus aussi pressé de fuir cet entretien. L'un tenait sa proie et semblait jouer avec elle, l'autre commençait à se croire désintéressé en toute cette affaire, et sentait ses défiances céder devant un sentiment de curiosité. La vertu du liquide bourguignon contribuait à entretenir cette sorte de trêve, et Potard y puisait cette verve qui tourne si vite à l'effusion et à l'attendrissement.

«Beaupertuis, dit-il en poursuivant son récit, je viens de vous narrer les succès politiques du voyageur de commerce; vous allez peut-être en conclure qu'ils s'obtenaient aux dépens des affaires et nuisaient à l'exploitation de la clientèle. Il n'en est rien; le voyageur le plus notoirement national était toujours celui qui prenait le plus d'ordres. Moi-même si j'ai laissé un nom dans les fastes du voyage, c'est à des refrains patriotiques que je le dois. Tel droguiste avait refusé obstinément un lot de cochenille, sous le prétexte que la marchandise n'était point assez argentée, qui, sur une roman lancée à propos, revenait de sa prévention, trouvait la substance tinctoriale beaucoup plus à son gré, et se la laissait mettre fort agréablement sur le dos. J'ai fait, en ce genre de véritables tours de force. Permettez-moi de vous citer un.

«Il s'agissait d'une partie considérable de safran d'Espagne, pour laquelle les Grabeausec avaient été indignement refait par une maison d'Alicante. Mauvaise drogue, mêlée de corps étrangers, piquée par l'humidité; triste affaire, en un mot. Quand les Espagnols se mêlent de camelote, ils n'y épargne pas la façon. Ordre de Lyon de placer cela à tout prix. On m'envoie des échantillons un peu fardés, mais affreux néanmoins. Il n'y avait plus qu'à payer d'audace. J'aborde un teinturier d'Alsace, un gros faiseur, riche, rusé, connaissant l'article jusqu'au bout des ongles, qu'il avait excessivement noir. Cet homme avait vécu toute sa vie dans le safran; il le manipulait, il en respirait chaque jour le parfum, le portait à ses lèvres pour en éprouver la saveur, et devait avoir, comme les canards élevés au régime de la garance, les os colorés en rouge. C'est une autopsie que je recommande à MM. les membres de l'Institut; seulement, il faudra peut-être attendre la mort du sujet pour s'y livrer. Les canards l'ont bien passée, cela est vrai: mais le teinturier dont je parle élèverait peut-être des objections de son vivant. Ces gens-là ne sont pas à la hauteur de la science.

«Quoi qu'il en soit, ce fut à cet industriel que je m'adressai pour débiter mon odieuse drogue. J'aime à prendre le taureau par les cornes. Avec un sang-froid asiatique, je lui soumis mes échantillons.

«--Père Shoulmergerberger, ajoutai-je, voici la fleur de pois en fait de safran; vous en avez la première vue. Cent balles de ce numéro! Un marché d'or! Je vous l'ai gardé en ami, en véritable ami.

«L'Alsacien appartenait à cette famille de manufacturiers flegmatiques qui semblent mettre un prix à leurs paroles! tant ils s'en montrent avares; il traitait d'ailleurs le français d'une manière affligeante, et avait ses raisons pour en user sobrement. A peine eut-il jeté un coup d'œil sur l'échantillon que je lui dirais, qu'il le repoussa en disant:

«--C'est ein ortire!

«Traduction libre: C'est une ordure! Le mot était humiliant, mais je ne me tins pas pour battu; je revins à la charge. Prenant le safran à pleines mains, je l'éparpillai, je cherchai à en faire ressortir la couleur, à le faire miroiter au soleil, trouver son jour, à le présenter sous son plus bel aspect.

Peine perdue: mon Alsacien ne démordait pas de son opinion aussi déplorable que laconique. J'eus beau relever les qualités de la marchandise, exalter la vertu qu'elle aurait à l'emploi, déplorer l'aveuglement du teinturier, rien ne put toucher mon homme; il resta inflexible. Je comptais, comme dernière ressource, sur la proposition d'un grand rabais, à la condition qu'il se chargeât de la partie entière. Ce moyen échoua comme les autres.

«--C'est ein ortire, répétait-il, ein téridâple ortire!

«On ne pouvait pas le sortir de là; il en devenait fastidieux. N'importe; je m'étais promis de lui colloquer mes safrans, et je résolus de tenir bon.

«Le père Shoulmergerberger ne subissait ici-bas qu'une seule influence, celle de madame Shoulmergerberger et de ses deux filles. Comme les Alsaciens de la vieille roche, le teinturier s'était marié jeune, afin de se voir revivre dans une série de générations; et quoiqu'il n'eût que cinquante ans, il possédait déjà un échantillon de la deuxième. Cependant un nuage obscurcissait alors l'étoile de sa maison. Son fils, le seul mâle de la famille, était absent depuis cinq mois; Il parcourait les ports de l'Amérique du Sud, afin d'y créer des débouchés aux toiles peintes. Cet exil volontaire faisait la douleur de madame Shoulmergerberger, et l'objet de ses entretiens avec les deux Shoulmergerberger que leur sexe rendait plus sédentaires. Ces femmes échangeaient l'expression de leurs craintes au sujet de l'absent, le suivaient de l'œil sur la carte du globe, et inondaient de larmes de joie les lettres qui leur arrivaient de l'autre hémisphère. Pour peu qu'on devint un habitué de la maison, il fallait s'associer à ces explosions d'attendrissement, à ces scènes de regret.

«C'est là-dessus que je basai mon plan d'attaque. Bon gré, mal gré, l'Alsacien devait avaler mes safrans. Pour cela, j'entrepris les dames Shoulmergerberger au point de vue de ce gros garçon égaré dans le Nouveau-Monde; je leur parlai de l'Amérique comme d'un pays salubre et favorable au développement de la jeunesse; je leur fis une description pleine d'intérêt des produits alimentaires que le jeune exilé trouvait dans ces lointains climats, et des ananas gigantesques qu'il savourait à son dessert; j'insistai sur les études morales qu'il recueillait chemin faisant, et sur les trente nègres à qui il pouvait administrer librement des coups de canne. Tout cela charmait, fascinait, consolait mes Alsaciennes; je les voyais, au gré de mon récit, pleurer ou rire, passer par tous les genres d'émotion. Au bout de deux séances, j'avais fait de tels progrès dans leur esprit qu'elles ne pouvaient plus se passer de moi; mon empire était assuré. Cependant le père Shoulmergerberger résistait encore; les safrans lui paraissaient trop abominables; il demandait du temps, voulait voir d'autres échantillons, enfin cherchait des biais. Je me décidai à frapper le grand coup. Un soir, toute la famille se trouvait rassemblée, et l'on fit un appel à mon talent de chanteur. J'étais en voix; je me promis une scène de larmes. En l'honneur du membre de la famille domicilié aux antipodes, j'annonçai une barcarolle de circonstance, l'Exilé, de Béranger, et je commençai:

Qu'il va lentement le navire

A qui j'ai confié mon sort!

«A ces accents tendres comme le hautbois et déchirants comme la cornemuse, il fallait voir l'auditoire. On me buvait des yeux, mon cher, on me dévorait; je sentais tous ces cœurs palpiter sous ma voix. Les trois femmes Shoulmergerberger semblaient fondre d'émotion; leurs seins étaient haletants, leurs narines dilatées outre mesure. J'avais calculé mes effets et gradué mes impressions; chaque couplet élevait d'un degré l'échelle de l'épanouissement. J'arrivai ainsi au dernier:

Oui, voilà les rives de France,

Oui, voilà le port vaste et sûr.....

«L'illusion était complète, on eût cru que le jeune homme allait débarquer; sa famille s'élançait déjà au-devant de lui. Il faut dire que je détaillais chaque mot avec un art, une expression pleine d'onction et de mélancolie. Jamais je n'ai été plus beau que ce soir-là; il s'agissait de cent balles de safran:

France adorée,

Douce contrée,

Après un an enfin je te revois.

«Je crois même, Dieu me pardonne, que je me permis quelques variantes au point de vue du l'Alsace et de cette réunion de famille, le tout pour arriver au bouquet:

Ah! que mon âme est attendrie,

Là furent mes premiers amours;

Là ma mère m'attend toujours.

Saint à ma patrie!

«Beaupertuis, faut-il vous le dire? à ce dernier trait, je m'effrayai moi-même de mon triomphe. Il y avait dans le timbre de ma voix quelque chose de si pénétrant quand je chantai là ma mère m'attend toujours, que madame Shoulmergerberger n'y résista plus: elle tomba pâmée comme une carpe; ses deux filles ne voulurent pas être en reste et tournèrent l'œil de leur côté, tandis que le teinturier, en proie à des sanglots incroyables, se précipitait dans mes bras, me pressait sur son cœur et me faisait entendre ces mots flatteurs, quoique entrecoupés:

«--Bodard! gé brends fotre bardie té zavrans!

«C'est-à-dire, en dialecte français, que mon affaire était enlevée. Voilà le triomphe de la romance.

«Si je vous ai communiqué cette anecdote, jeune homme, ce n'est pas pour en tirer personnellement vanité: il y a longtemps que Potard a sacrifié ce sentiment puéril sur l'autel de l'expérience. J'ai voulu seulement vous prouver que le patriotisme, loin de nuire aux autres qualités du voyageur, en est le complément nécessaire. Que d'affaires j'ai entamées ainsi par la politique, afin de les résoudre d'une manière plus prompte et plus sûre! Trois ou quatre calembours sur la prise du Trocadéro m'ont donné six mois de vogue; j'ai inscrit cinquante commissions sur mon carnet à l'aide d'un bon mot sur M. de Castelbajac. L'épicier ne sait pas résister à de tels moyens; la politique le flatte, il s'honore de la comprendre Tenez, Beaupertuis, voyez-vous cette maison qui s'élève en face de nous?

--Celle du mercier, père Potard? répondit le jeune homme.

--Oui, Édouard; mais le mercier n'est pour rien dans les souvenirs que j'y rattache. Je remonte plus haut dans le cours des temps, et je sens, à cette vue, mes yeux se mouiller de larmes. Encore une maison dont la politique m'a ouvert l'accès! Mon Dieu! mon Dieu! que de deuil a plané sur cette enceinte! Rien que d'y penser, je sens mon cœur se fondre comme une grenade, ajouta le voyageur, devenu triste et pensif; la force me manque pour achever.

--Eh bien! père Potard, remettons la suite à un autre jour, lui dit Édouard, s'associant à cette douleur.

--Non. Beaupertuis, il faut boire le calice jusqu'à la lie, reprit le troubadour en se versant un verre de bourgogne: à quoi bon reculer? L'heure est venue de dérouler cette lamentable histoire. Prêtez-moi donc attention.

«Il y a dix-huit ans de cela (vous voyez que mes souvenirs datent de loin), cette maison était occupée par le plus insociable, le plus farouche de tous les guerriers. On le nommait Poussepain; un vieux de la vieille, décoré de la main du grand homme, brave comme un César, mais bête à manger du trèfle, et parvenu au grade de capitaine après vingt-cinq ans de service. Dans son beau temps, il composait un superbe officier de dragons; mais il avait passé par tant d'épreuves, s'était vu entamer le cuir si souvent, avait été rôti et gelé tant de fois, que pas un de ses membres ne restait intact, et que la peau de son visage avait pris l'aspect du parchemin. Des yeux de chat sauvage animaient sa physionomie et lui donnaient un air de dureté extraordinaire; son nez arrondi en virgule avait quelque chose de fier et d'impérieux comme le bec de l'aigle, toute sa personne se ressentait de ces habitudes militaires que l'empire a naturalisées parmi nous; il commandait chez lui dans les mêmes termes qu'au régiment, et traitait comme des Prussiens les voyageurs qui frappaient à sa porte.

«Car, il est temps de vous le dire, le capitaine Poussepain, après le licenciement de l'armée de la Loire, s'était retiré à Dijon, sa patrie; et avec les fonds provenant de son patrimoine, il avait ouvert un magasin d'épicerie et une fabrique de moutarde. Un homme aussi irritable choisir un tel commerce, c'était folie. Sa marchandise devait lui monter au cerveau, et j'en ai fait la triste expérience. Quand je connus Poussepain, le troupier s'était retranché dans sa manufacture comme dans un fort devant lequel venaient échouer toutes les sollicitations, toutes les offres de service. Il ne voulait, sous aucun prétexte, entendre parler des voyageurs de commerce, qu'il nommait des flibustiers, des pipeurs, des galériens. Impossible d'entamer avec lui une affaire; quelques commissionnaires des ports de mer avaient le monopole de ses approvisionnements, et il ne voulait à aucun prix nouer de nouvelles relations.

«Parmi les motifs auxquels on attribuait ce séquestre, il en était un qui devait agir vivement pour les esprits chevaleresques et aventureux. Peu d'années auparavant, Poussepain avait épousé une jeune femme, et veillait comme un ex-dragon sur cette autre toison d'or. On racontait des merveilles de la beauté de cette victime, que le troupier avait associée à ses cicatrices. Elle se nommait Agathe et appartenait à une famille de pauvres gens dont elle avait assuré l'existence par son mariage. Du reste, on la voyait peu; jamais elle ne descendait ni dans le magasin, ni dans la fabrique; à peine avait-elle la liberté de visiter ses parents. Pour charmer ses loisirs, Poussepain lui racontait la campagne d'Égypte, où il avait figuré comme maréchal des logis des dromadaires et comme pestiféré de Jaffa. C'était l'une des grandes distractions de la jeune épouse, à moins que le capitaine ne préférât l'initier au passage de la Bérésina, où il avait joué un rôle très-dramatique. La pauvre Agathe subissait dix fois par mois les mêmes récits, et s'endormait profondément au bruit de ces grandes batailles.

«Voilà ce qui se disait dans le public au sujet de la maison, et les tables d'hôte du Chapeau-Rouge, de la Galère, de la Cloche, retentissaient chaque jour de nouveaux détails au sujet de l'ex-capitaine et de son invisible moitié. Longtemps j'écoutai ces propos sans y prêter aucune attention. Un épicier de plus un de moins dans la capitale de la Bourgogne n'était pas une si grande affaire que cela valût la peine d'y songer Je me trouvais alors dans la plus belle période le ma gloire; loin que je fusse obligé de courir après la clientèle, c'était elle qui venait à moi. On s'informait de mon passage, on me gardait les ordres qui n'avaient rien d'urgent; partout où j'entrais, je voyais des visages épanouis et des esprits bien disposés. A quoi bon aller chercher des affronts et perdre mes pas auprès d'un Iroquois? J'avais rayé Poussepain de ma liste, et tout s'était borné là. Sans ce diable d'Alfred, de la maison Papillon et compagnie, j'en serais encore au même point, et Dieu sait que de douleurs cette réserve m'eût épargnées! Mais un jour, à dîner et en présence de quarante voyageurs, Alfred m'entreprit au sujet du capitaine Poussepain, et me mit au défi de forcer la consigne qui gardait sa porte. D'abord je passai condamnation; mais Alfred s'en enfla tellement, il m'agaça si bien, que je me précipitai dans l'aventure.

«--Voyez, messieurs, disait-il, Potard lui-même, le grand Potard, met les pouces devant le fabricant de moutarde; décidément c'est un gaillard inexpugnable.

--Eh bien! non, m'écriai-je en me levant; non, non, vingt fois non! Avant qu'il soit huit jours, j'aurai apprivoisé cet homme des bois. Qui veut tenir le pari?

«--Moi, moi, dirent à la ronde mes jeunes écervelés.

«--Trente bouteilles de romanée ou de clos Vougeot ajoutai-je avec une voix solennelle; la qualité au choix du vainqueur. Et signons pour plus de sûreté.