L'ILLUSTRATION

Prix du Numéro: 75 cent.

SAMEDI 14 MARS 1891

49e Année--Nº 2507

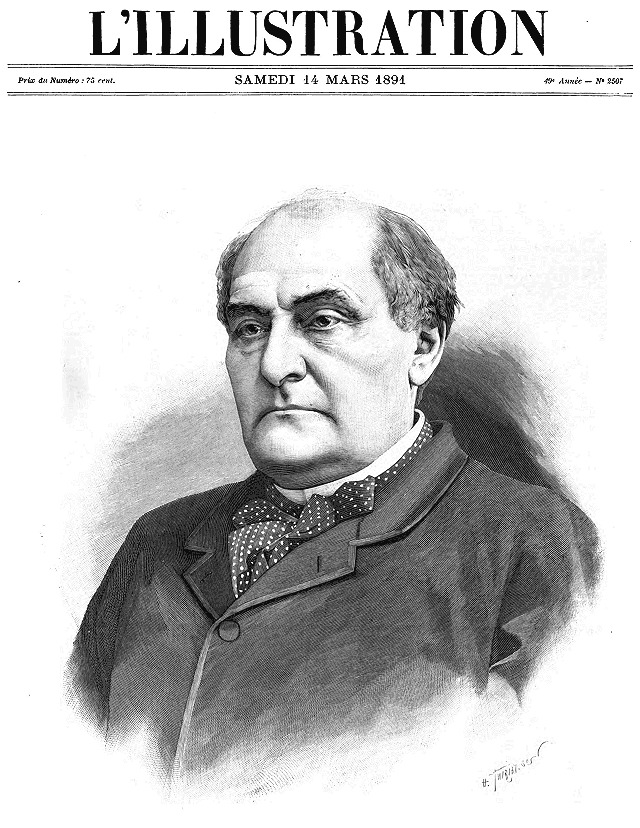

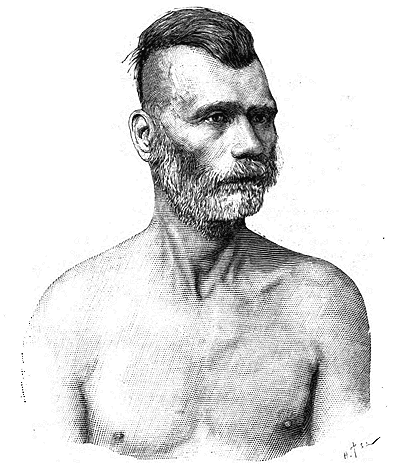

LE PRINCE NAPOLÉON

Photographie Pirou.

imanche dernier, en m'éveillant je me suis mis à la fenêtre. Un ciel

gris en haut, une boue jaune en bas. En face, devant une boutique de

fleuriste, des palmiers mouillés tremblotant au vent de pluie. Des

passants crottés, des fiacres vernis par l'averse.

imanche dernier, en m'éveillant je me suis mis à la fenêtre. Un ciel

gris en haut, une boue jaune en bas. En face, devant une boutique de

fleuriste, des palmiers mouillés tremblotant au vent de pluie. Des

passants crottés, des fiacres vernis par l'averse.

--Bon, me suis-je dit, en me rappelant le mot de ce maire de Paris redoutant l'averse: il pleut ce matin, il n'y aura rien aujourd'hui!

Cependant, les escadrons prenaient leur place de bataille dans les avenues du Bois, et les fantassins se déployaient en rideau pour mieux recevoir la Ligue des bookmakers, L. D. B., qu'on disait toute prête à entrer en guerre. Les pari-mutuellistes s'étaient, disait-on, mobilisés aux cris de: Des tuyaux ou la mort! On s'attendait à une journée. Mais moi, voyant tomber la pluie--ô giboulées de mars, vous voici arrivées!--je prophétisais sans beaucoup de peine:

--Rien. Il n'y aura rien!

Et il n'y a rien eu, en effet. Un calme plat, très plat. Des agents baignés de pluie, des municipaux recevant l'ondée avec la placidité de gens qui braveraient de même les balles.

Un pari-mutuelliste faisait courir ce quatrain mouillé au retour des courses sans paris, mais non sans averses:

8 Mars, de l'eau, pas de bataille,

Soyons-en fiers, mais sans orgueil!

Quelle aquarelle pour Detaille

Que cette bataille d'Auteuil!

La question des paris, des piquets, des bookmakers, a absorbé l'attention pendant bien des jours, et l'on a pu voir par là quelle importance ont les courses au point de vue des habitudes modernes. Je n'en suis ni amateur ni partisan. Mais je ne me reconnais pas le droit d'injurier ceux qui les aiment.

On me dit: Les courses développent la passion du jeu et ruinent les pauvres diables mêmes, qui sont la proie des bookmakers véreux et des joueurs de bonneteau. Sans doute. Mais la Bourse, mais la Banque, mais les émissions douteuses, mais tout ce qui fait appel aux appétits et aux espérances des foules, n'est-ce pas du jeu, n'est-ce pas la ruine mise à la portée de tous, sous le pseudonyme de la Fortune? Sans doute, l'humanité serait bien autrement morale si elle savait extirper ses passions comme un pédicure vous enlève un cor. Mais elle n'en est pas arrivée à ce degré de vertu, et elle ne paraît point devoir y parvenir encore cette année.

Il faut la prendre comme elle est, et l'amour de l'aléa fait partie de ses misères. De là, la fureur des courses. Je ne vous donne pas cet amour des courses pour ce qu'il y a de plus noble au monde, loin de là. C'est une ivresse comme une autre, un alcoolisme d'un certain genre. Mais enfin, je le répète, cela existe.

--Il faut, disait M. de Talleyrand, faire dans la vie la part du diable, comme dans un incendie on fait la part du feu.

Lorsque l'ex-évêque d'Autun rendit le dernier soupir, avec son dernier bon mot, il y eut autour de son lit de mort une sorte de curiosité un peu bien déplacée. On voulait savoir comment finirait le prince de Bénévent. Nous venons d'avoir à peu près le même spectacle autour de la dernière maladie du prince Napoléon.

--Finira-t-il en libre penseur ou en chrétien?

Si les paris n'avaient pas été interdits, on eût parié, tant le goût du jeu et de l'imprévu est, encore un coup, dans la nature humaine.

Ce n'est pas d'un simple comparse de la vie contemporaine, cette fois, c'est d'un personnage historique qu'il s'agit et, en quelque sorte, quoique rien de mystérieux n'existe dans sa vie, d'un personnage énigmatique: je veux dire que sa figure reste inachevée, comme sa destinée garde quelque chose d'incomplet.

C'était une rare et profonde intelligence que ce prince toujours mécontent et qui, même aux jours de triomphe, n'a jamais eu l'humeur d'un satisfait. Trop dédaigneux du vulgaire, malgré ses aspirations socialistes, il n'a jamais été populaire, parce que le peuple aime le panache et que le prince Napoléon préférait l'être au paraître.

Un jour, dans je ne sais quel voyage de gala, il était, avec un ami, étendu dans un wagon et, aux stations, comme on le savait là, on poussait des vivats, avec ce besoin qu'ont les foules d'acclamer qui que ce soit.

Le prince Napoléon, indifférent à ces manifestations, demeurait sur ses coussins, dans cette pose horizontale que son ami Théophile Gautier affectionnait.

--Monseigneur, lui dit son compagnon de voyage, montrez-vous au moins, ne fût-ce qu'une minute, à la portière. Ils vous attendent, ces braves gens. Entendez-les! Ils vous demandent: ils voudraient vous voir.

--Eux? fit-il. Allons donc! D'abord ils m'assomment, et puis ils ne me connaissent même pas; ils n'ont soif que de voir un prince!

Et il demeura étendu dans son wagon.

Comment d'ailleurs n'eût-il pas eu le mépris de la popularité? N'avait-il pas rencontré un jour, en plein Paris, une pauvre fille à qui il faisait l'aumône, lui disant:

--A qui ressemblé-je?

--Je ne sais pas.

--Regarde!

Et il lui montrait la pièce de monnaie à l'effigie de Napoléon Ier qu'il lui avait donnée. Le regard de la malheureuse allait, presque hagard, de la pièce au prince.

--C'est vrai, vous ressemblez à ça!

--Eh bien! qu'est-ce que c'est que ça? Oui, le portrait qui est sur cette pièce?

--Le portrait? Je ne sais pas.

--C'est Napoléon.

--Napoléon? répétait la pauvre fille, comme hébétée.

--Oui, Napoléon. Tu ne connais pas Napoléon?

--Non.

Elle ne le connaissait pas. Et ce n'était point une idiote. C'était une errante, une des anonymes de l'immense foule.

Le prince Napoléon, qui contait un soir cette histoire, ajoutait:

--Parlez donc de la gloire! Il y a des bas-fonds où nul rayon ne pénètre! Elle avait vingt-cinq ans, cette fille, et elle ne connaissait pas l'empereur!

Il m'est arrivé, à moi, passant par Versailles, de dire machinalement, rue Duplessis, à une bonne bretonne qui avait pourtant été à l'école primaire:

--C'est là, tenez, Yvonne, que demeurait Robespierre!

--Robespierre!

Elle ouvrait de grands yeux. Et ce nom ne lui disait rien, exactement rien. C'était la première fois en sa vie qu'elle l'entendait prononcer.

Le prince Napoléon, discutant, un jour, avec Napoléon III, se souvenait de la ressemblance absolue que son masque césarien lui donnait avec le «fondateur de la dynastie», comme on disait en ces heures-là.

--Regarde-toi donc, s'écriait-il en montrant une glace à l'empereur, lequel de nous deux a l'air d'un Napoléon?

Oui, il avait le profil de César et il restait tel qu'Edmond About l'avait représenté en une sorte de camée! «Le voilà bien ce César déclassé, que la nature a jeté dans le moule des empereurs romains et que la fortune a condamné à se croiser les bras sur les marches d'un trône...»

Je me rappelle l'avoir vu, vieilli et le visage toujours beau, bien que d'une chair affaissée et creusée de rides--quelque temps avant son exil. C'était dans un dîner somptueux. Au dessert, tout en fumant son cigare, le prince se mit à dire:

--Tant que quelques-uns feront des dîners comme celui-ci et que tant d'autres manqueront de pain, la machine ira mal! On peut vivre sans un menu pareil à celui de ce soir et les malheureux ne sauraient vivre sans le nécessaire!

C'était au moment où la Chambre allait voter la loi sur la proscription des prétendants.

--Si on la vote, demanda quelqu'un, que dira l'Europe?

Le prince Napoléon haussa les épaules.

--Ah! l'Europe! Elle se moque pas mal de quelques princes comme nous, l'Europe! Je les connais, les souverains, je suis peu ou prou le parent d'un certain nombre. Mais on nous collerait au mur qu'ils ne bougeraient pas! L'Europe! Il n'y a plus d'Europe, il y a M. de Bismarck!

Depuis, les choses ont changé: il n'y a plus de M. de Bismarck. J'ignore s'il y a une Europe. Mais il y a un tzar et il y a Guillaume II. Je n'oublierai jamais avec quelle hauteur de philosophie dédaigneuse ce neveu d'un empereur, ce fils d'un roi, ce cousin de César--enfant avant tout de la révolution française--parlait des souverains. C'était un cerveau puissant, moins né pour l'action que pour la discussion avec des savants, comme Renan ou Berthelot. Avec un tel tempérament, on peut entrer à l'Institut, mais on n'arrive pas au trône.

Napoléon III, plus nébuleux, mais plus croyant en son étoile, n'est pas entré à l'Académie, malgré la Vie de Jules César, mais il a régné.

Et voilà que cette silhouette d'un homme qui a fait tant de bruit dans le monde et qui eût souhaité y faire tant de besogne a absorbé presque tous les feuillets de notre causerie hebdomadaire. N'y a-t-il donc, à Paris, que cet écho d'un hôtel de Rome?

Il y a le Mage, qu'on donnera lundi, et tous nos reporters vont parler de Zoroastre comme ils parleraient de Daubray ou de Mily-Meyer. Zoroastre, comment donc! Mais ils ne connaissent que cela! demandez au Dictionnaire Larousse! Zoroastre par un z, comme Zola! Et nous allons assister au grand déballage de science banale puisée dans les dictionnaires!

Il y a Musotte et les cas de conscience qu'elle fait traiter dans les ménages. «Que devrais-je faire, dit la femme, si, tout à coup, j'apprenais que tu as un enfant caché quelque part?» L'histoire de Musotte va certainement rendre très prudentes les jeunes filles dès qu'elles seront fiancées. Elles exigeront de leur futur époux un serment préalable:

«Jurez-moi que vous n'abandonnez pas de Musotte!... Donnez-moi votre parole que vous n'avez pas d'enfant!» D'autres, des jeunes filles tout à fait fin de siècle, ayant lu le compte-rendu de la pièce de MM. Guy de Maupassant et Jacques Normand, ont eu un raisonnement plus original:

--Au fait, ce serait beaucoup plus commode si nos maris nous apportaient en dot un petit Musotte; nous n'aurions plus la peine de le mettre au monde!

Ce qui est certain, c'est que, depuis l'avènement de Musotte, les modèles font prime. Voilà, se dit-on, des femmes qui ont du cœur! Bonnes filles, ne demandant rien, ne demandant qu'un petit souvenir à l'heure de la mort. Tout à fait commodes. Il n'est pas une mère de famille qui ne rêve présentement une Musotte pour son fils, à la condition que Musotte mourra le jour même où le garnement épousera une jolie fille et une grosse dot. Ah! sans cela, pas de Musotte! Ou brusquement Musotte devient Sapho, et c'est grave. Sapho, c'est Musotte crampon. Musotte, c'est Sapho rosière.

Le malheur, c'est que Musotte est l'exception et Sapho la généralité. Il y a autant de Sapho qu'il y a d'officiers d'académie, et ce n'est pas peu dire! Un libraire a eu l'idée de publier un Annuaire des officiers d'académie et des officiers de l'instruction publique. Ce n'est pas bête, et, si tout bon citoyen enrubanné de violet achète ce volume, le libraire fera fortune. Un Annuaire spécial pour les officiers d'académie, n'est-ce pas admirable? C'est l'almanach des cent mille décorés!

--C'est par un ruban qu'on tient les hommes en laisse, disait encore feu M. de Talleyrand le ressuscité.

Rastignac.

LES MÉMOIRES DE TALLEYRAND

Au temps où le dialogue des morts, cette forme littéraire renouvelée des Grecs, était à la mode, il me semble qu'il y en aurait eu un bien joli à faire, à propos de la publication des Mémoires du prince de Talleyrand. On aurait pour la circonstance expédié aux enfers M. Renan ou quelqu'un de ses disciples, M. Maurice Barrès, par exemple; il n'eût pas manqué d'y rencontrer le prince qui lui eût tout aussitôt demandé des nouvelles de son livre.

Et M. Renan, après lui avoir conté le tapage qu'avait fait cette publication, eût loué le goût d'ironie supérieure et transcendante qui s'en dégage.

--On a prétendu fort irrévérencieusement, lui aurait dit M. Renan, que j'avais été de mon vivant le plus délicieux des fumistes, mais un fumiste. J'avoue que je l'ai bien été un peu, surtout vers la fin de ma vie. Il est doux, quand on est arrivé au comble de la gloire, de jeter sur l'humanité un regard de moquerie bienveillante et d'indulgent dédain. Mais vous m'avez été, je le reconnais, bien supérieur en ce genre, et la mystification que vous avez préparée avant de mourir passe de beaucoup toutes celles qu'on a jamais imaginées.

Avez-vous dû rire, en écrivant vos Mémoires, de la bonne, de l'excellente farce que vous ménagiez à la postérité! Ils étaient les plus innocents du monde: vous ne le saviez que trop, puisque c'est vous qui les composiez. Vous faisiez même exprès d'y chanter sur un mode aimable la vertu et vos vertus; et, pendant que vous vous livriez à cette occupation éminemment bucolique, vous alliez chuchotant partout d'un air mystérieux: «Oh! ces mémoires! le secret du siècle y est! J'y dis tout... tout... et le reste!... S'ils paraissaient aujourd'hui, ce serait en Europe un remue-ménage épouvantable. Toutes les vérités lâchées à la fois prendraient leur vol et le monde en serait effaré. Mais ils ne paraîtront point aujourd'hui; ils ne paraîtront pas même dans dix ans, ni dans vingt, ni dans trente; ce serait encore trop tôt. Trop de réputations encore debout seraient atteintes et bousculées. Cinquante ans après ma mort! Les mémoires dormiront tout ce temps, sous les cachets dont je les ai scellés. J'ai nommé des exécuteurs testamentaires, qui, à l'époque marquée, en pourront prendre connaissance, et, s'ils ne jugent pas qu'un bouleversement trop énorme en doive résulter, ils verront s'ils peuvent procéder à la publication.»

Et depuis lors, ô le plus astucieux des princes! le monde a vécu dans l'attente de vos Mémoires, et à chaque fois qu'un historien parlait de l'époque où vous avez vécu, et tous les jours il y en avait un nouveau, on se murmurait tout bas à l'oreille dans le public: «Oui! mais il n'a pas lu les Mémoires de Talleyrand! ah! s'il avait lu les Mémoires de Talleyrand!»

Et lorsque approcha l'heure fatale que vous aviez marquée pour l'ouverture de ce testament, il y eut dans la foule un grand frémissement de curiosité. Sera-ce pour demain? pour après-demain? enfin, nous allons tout savoir!

Ah! prince, si vous avez reçu aux enfers des nouvelles de ce qui se passait alors sur terre, vous avez dû goûter une joie fine et distinguée d'ironie supérieure, ce que mes disciples appellent une sensation exquise. Mais vous étiez plus malin encore qu'on n'avait pensé; vous aviez si bien choisi vos chargés de pouvoir, qu'eux aussi, après avoir pris connaissance de ces fameux mémoires, ils feignirent de trembler à l'idée des scandales épouvantables qui en allaient jaillir; ils refermèrent le couvercle, et déclarèrent qu'il fallait attendre dix ans encore.

Et ce fut dans toute l'Europe un cri de curiosité déçue: quoi! dix ans encore sans savoir le grand secret! L'imagination populaire surexcitée par ces mystérieuses cachotteries travailla sur ce thème; elle supposa que ces mémoires étaient, comme le cheval de Troie, tout pleins de révélations qui en allaient sortir la nuit armés, et mettre tout à feu et à sang.

Que je vous envie, prince! comme vous avez dû rire dans votre barbe! passez-moi cette expression familière, qui n'est pas de mon style habituel, mais sur les bords de l'Achéron on se met à son aise.

Il n'y a plus enfin moyen de reculer. Il a bien fallu publier vos mémoires; quel malheur que vous n'ayez pas été là! Si vous aviez vu la mine attrapée de tous vos lecteurs, qui s'étaient précipités sur les deux volumes! Ils y cherchaient le grand secret, les malheureux! Vous savez ce qu'ils y ont trouvé!

--Eh mais! pourrait répondre Talleyrand, ils y ont trouvé quelque chose dont ils ne se doutaient assurément pas: c'est que j'ai toujours été le plus chaste des jeunes gens, le plus vertueux des diplomates, le plus honnête des ministres. Est-ce qu'on savait cela? Eh bien, je l'ai dit, on le saura maintenant......

On le saura, mon Dieu! oui, mais ce n'est peut-être pas ce qu'on s'attendait à trouver dans les mémoires de Talleyrand. Oh! il y a eu un moment de déception.

Eh quoi! ce n'était que cela! Ce Talleyrand qui avait vu tant de choses, prêté dix-sept serments, qu'il avait tous trahis, qui avait été mêlé à tant d'intrigues ténébreuses, qui avait pratiqué tant de diplomates de souverains et qui les avait trompés tous, ce n'était plus qu'un bon jeune homme, qui était devenu un brave homme de ministre, pour mourir un aimable octogénaire!...

M. Mignet avait sans doute, lui, par avance lu ces mémoires étonnants, lorsqu'il prononçait cette oraison funèbre, qui est restée comme un des modèles du genre académique:

«Quand on n'a eu qu'une opinion, s'écriait M. Mignet, quand on n'a été l'homme que d'une seule cause, le jour où cette cause succombe, on se tient à l'écart et on s'enveloppe dans son deuil; mais lorsque, ayant traversé de nombreuses révolutions, on considère les gouvernants comme des formes éphémères d'autorité, lorsqu'on a pris l'habitude de ne les redouter qu'autant qu'ils savent se conserver, on se jette au milieu des événements pour en tirer parti...»

Et M. Mignet, après avoir montré son héros appliqué à la pratique de ses maximes, ajoutait:

«Talleyrand s'associa aux divers pouvoirs, mais il ne s'attacha point à eux; il les servit, mais sans se dévouer; il se retira avec la bonne fortune, qui n'est pas autre chose pour les gouvernements que la bonne conduite...

*

* *

Toute l'histoire de ces palinodies, arrangée par lui et à son avantage, ne peut offrir grand intérêt aux lecteurs. Des deux volumes que nous avons déjà, c'est le premier qui est le plus curieux, parce qu'il nous conte les premières années de Talleyrand. Il va de 1754, année de sa naissance, à l'entrevue d'Erfurth (1808). Le prince y conte en grands détails les premières années de son existence. Je ne sais si vous avez fait cette remarque: c'est, chez tous ceux qui ont écrit leurs mémoires, le printemps de leur vie qu'ils ont étalé avec le plus de vérité et de fraîcheur. Qu'y a-t-il, dans les Confessions de Jean-Jacques, de plus délicieux que le premier volume, où il nous dit ses joies et ses misères d'enfant, ses amours de jeune homme, ses rêves et ses déceptions? Retranchez de ce premier volume deux pages qui sont très vilaines, et qui le sont volontairement, c'est ce que l'on a écrit de plus divin, et songez que Jean-Jacques, à l'époque où il a rédigé cette autobiographie, était un vieux maniaque atrabilaire. Mais, quand il retournait ses regards vers les belles années de sa jeunesse, il avait plaisir à baigner ses yeux dans cette lumière pure.

Il va sans dire que je ne compare point Talleyrand à Rousseau. L'un est un grand écrivain; l'autre n'est qu'un homme de très bonne compagnie qui écrit avec beaucoup d'agrément. Mais c'est précisément ce qui m'a charmé dans la lecture de ces souvenirs d'enfance et de jeunesse, c'est de voir comme en ce temps-là les grands seigneurs, quand ils avaient de l'esprit naturel et un peu d'instruction (tous n'en avaient pas), écrivaient naturellement, d'un style aisé plein de grâce et d'enjouement.

Tenez! voulez-vous un exemple de cette langue à la fois libre, familière, nette et spirituelle? Prenez le joli passage où Talleyrand, qui était alors élève à Saint-Sulpice et qui s'y ennuyait si prodigieusement qu'il songeait au suicide, raconte ses premières amours.

«Plusieurs fois, j'avais remarqué dans une chapelle de l'église une jeune et belle personne, dont l'air simple et modeste me plaisait extrêmement. A dix-huit ans, quand on n'est pas dépravé, c'est là ce qui attire. Je devins plus exact aux grands offices. Un jour qu'elle sortait de l'église, une forte pluie me donna la hardiesse de la ramener jusque chez elle, et elle accepta la moitié de mon parapluie. Je la conduisis rue Féron où elle logeait. Elle me permit de monter chez elle, et, sans embarras, comme une jeune personne très pure, elle me proposa d'y revenir. J'y fus d'abord tous les trois ou quatre jours, ensuite plus souvent. Ses parents l'avaient fait entrer malgré elle à la Comédie; j'étais malgré moi au séminaire. Cet empire, exercé par l'intérêt sur elle, et par l'ambition sur moi, établit entre nous une confiance sans réserve. Tous les chagrins de ma vie, toute mon humeur, ses embarras à elle, remplissaient nos conversations. On m'a dit depuis qu'elle avait peu d'esprit; quoique j'aie passé deux ans à la voir presque tous les jours, je ne m'en suis jamais aperçu.»

Savez-vous bien que Lesage ni Voltaire ne content pas mieux, d'un tour plus leste et plus agréable? C'est que Talleyrand est le dernier-né du dix-huitième siècle, et c'est le dix-huitième siècle qui a porté à son plus haut point de perfection cet art de conter, qui est une de nos supériorités littéraires. Oui, je sais bien, vous allez m'objecter les récits de Mme de Sévigné. Nous les savons tous par cœur; mais Mme de Sévigné, c'était une imagination toujours en mouvement. Je parle de cette narration simple, aisée, fluide, relevée par-ci par-là d'un mot spirituel, dont Voltaire et Lesage ont donné, tous les deux, les plus inimitables modèles.

Y a-t-il rien de plus joli que cette phrase jetée négligemment dans le récit: «je devins plus exact aux grands offices!» Et comme il se termine, ce récit, d'une façon à la fois juste et piquante: «On m'a dit, depuis, qu'elle avait peu d'esprit; quoique j'aie passé deux ans à la voir presque tous les jours, je ne m'en suis jamais aperçu.» Quelle façon charmante de montrer ce que peut sur l'homme la prévention de l'amour. Il est plus que probable que cette jeune fille qu'il avait aimée était fort ordinaire; il s'en est aperçu plus tard et ne l'a pas voulu dire. Voltaire, ni Lesage, ni personne au dix-huitième siècle, ne se fût tiré plus galamment de la difficulté.

On avait bien de l'esprit en ce temps-là. N'est-ce pas Talleyrand lui-même qui a dit quelque part que quiconque n'avait pas vécu de 1780 à 1789 n'avait pas connu la douceur de vivre? Il a tracé dans ses mémoires un joli portrait de cette société, qui ne songeait alors qu'à l'amour, et ne se doutait guère de la proximité du gouffre où elle allait s'engloutir tout entière.

«C'était un spectacle curieux, pendant les six années dont je parle, que celui de la grande société. Les prétentions avaient déplacé tout le monde. Delille dînait chez Mme de Polignac avec la reine; l'abbé de Balivière jouait avec le comte d'Artois; M. de Vianes serrait la main de M. de Liancourt; Chamfort prenait le bras de M. de Vaudreuil; la Vaupellière, Travanet et Chalabre allaient au voyage de Marly et soupèrent à Versailles, chez Mme de Lamballe. Le jeu et le bel esprit avaient tout nivelé. Les barrières, ce grand soutien de la hiérarchie et du bon ordre, se détruisaient. Tous les jeunes gens se croyaient propres à gouverner... Cet état de choses aurait changé en un moment, si le gouvernement eût été plus fort et plus habile; si le sérieux ne fût pas totalement sorti des mœurs; si la reine, moins belle et surtout moins jolie, ne se fût pas laissé entraîner par tous les caprices de la mode...»

C'était regrettable assurément; mais il a fait bon vivre à cette époque pour les gens qui n'avaient que de l'esprit. A coup sûr je préfère le nôtre pour toutes sortes de raisons, dont la première est que, si j'avais vécu alors, je n'écrirais pas cet article aujourd'hui. Mais tous ces gens dont parle Talleyrand ont dû joliment s'amuser, et s'amuser d'une façon aimable.

Talleyrand excelle à tracer un portrait. Ce n'est pas le trait enfoncé à la Saint-Simon, le trait grossi, flamboyant, qui s'impose à l'imagination. C'est une suite de petites touches vives, lumineuses et spirituelles. Voyez ce qu'il dit de ce brave Lafayette, qui était bien le plus honnête homme du monde et le plus médiocre en même temps.

«Il était entré dans le monde avec une grande fortune et avait épousé une fille de la maison de Noailles. Si quelque chose d'extraordinaire ne l'eût pas tiré des rangs, il serait resté terne toute sa vie. M. de Lafayette n'avait en lui que de quoi arriver à son tour; il est en deçà de la ligne où l'on est réputé un homme d'esprit. Dans son désir, dans ses moyens de se distinguer, il y a quelque chose d'appris. Ce qu'il fait n'a point l'air d'appartenir à sa propre nature. On croit qu'il suit un conseil. Malheureusement, personne ne se vantera de lui en avoir donné à la grande époque de sa vie.»

Ce portrait de demi-teinte est délicieux. Cet homme qui n'a en lui que de quoi arriver à son tour, qui reste en deçà de la ligne où l'on est réputé homme d'esprit, qui ne fait bien que sur le conseil des autres, et à qui personne n'a donné de conseils à la grande époque de sa vie, c'est d'une malice rentrée et sournoise, dont l'effet est d'autant plus grand que l'allure du style est plus cavalière, que l'air en sent mieux son gentilhomme.

Une fois que Talleyrand est entré dans la politique, je préfère ne plus le suivre. Je ne suis pas trop compétent en histoire, et ne saurais pas démêler les endroits où il donne un croc-en-jambe sournois à la vérité.

Et puis, entre nous, aussitôt que Talleyrand ne conte pas des anecdotes ou ne trace pas un portrait, son style, j'ai regret à le dire, son style devient quelconque. C'est un bon français de diplomate: à force de rédiger des protocoles, ce grand seigneur, ce fils de Voltaire, dit un de nos confrères, perdit toute personnalité. Il affecta toujours de n'être point un lettré. Ses mémoires sont une indéniable preuve qu'il ne l'était point.

Lui ramèneront-ils la postérité? lui tiendra-t-elle rigueur de cette dernière mystification?

--Tout cela, dirait M. Renan, dévient bien indifférent, si, on le regarde du haut de l'étoile de Sirius.

Francisque Sarcey.

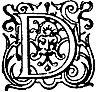

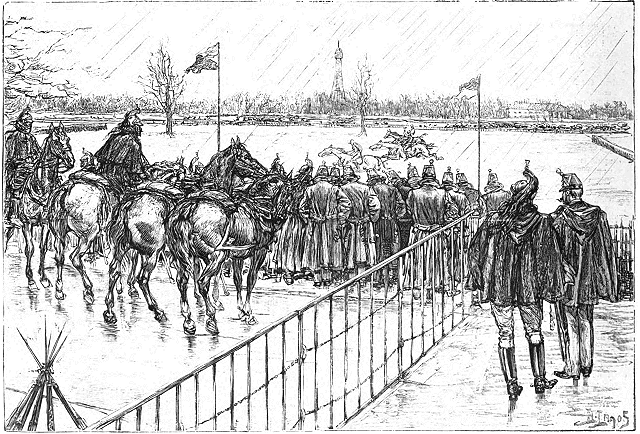

L'INTERDICTION DES PARIS AUX COURSES

L'HIPPODROME D'AUTEUIL, LE 8 MARS

Sportsmen improvisés.

Le champ de courses occupé par la garde municipale.

DES PARIS AUX COURSES

L'HIPPODROME D'AUTEUIL, LE 8 MARS

Le mauvais exemple.

Les voitures cellulaires.

Sous les tribunes.

CŒURS DÉLICATS

--Bien vrai, tu ne m'en veux pas, mon fils?

--Père!

Le regard brillant d'affection du jeune marin, l'étreinte prolongée de sa main nerveuse, devraient pleinement rassurer un homme qui n'a plus le droit de s'inquiéter de la façon dont son fils unique a pris la nouvelle de son second mariage, puisqu'il y a répondu en prenant le train pour assister à la cérémonie. Cependant M. de Neyres reprend encore:

--Tu ne devais guère t'attendre cela? A mon âge!

Un bel éclat de rire du fils. Il met au clair des dents d'autant plus blanches que sa face est plus dorée, hâlée par le soleil et les embruns.

--Vous voulez des compliments, je pense?

--Henri!

--Je ne vous les marchanderai pas. Sous prétexte que l'état-civil vous donne quelque quarante ans...

--Si tu en mettais cinq de plus.

--Quatre! Vous n'aviez pas vingt-deux ans quand je vous suis né... Je n'en ai pas encore vingt-trois... donc... Et puis, qu'importe un lustre de plus ou de moins quand on a votre physionomie! Pas un cheveu gris, point de rides, et mince!... Vous ne consultez donc jamais votre miroir?

--Hélas!

--Vous le consultez mal. Maintenant pas plus qu'autrefois, on ne saurait vous prendre pour mon père... Un grand frère tout au plus... et pas vénérable... en la forme, s'entend! Combien de fois nous a-t-on tenus pour tels, lorsque nous courions les champs et les bois, si camarades... étant tout l'un pour l'autre puisque ma mère...

--Tu ne penses pas que sa mémoire ait cessé de m'être chère!

--Père! voyons! Après vingt ans de veuvage, lorsque le fils ingrat que vous aviez rêvé garder près de vous, vous a quitté, emporté par la passion de la mer et des armes, demeuré seul, tout seul, n'avez-vous pas bien le droit de songer à vous, de vous faire la famille que je n'ai pas envie de vous donner de sitôt? Qui oserait vous blâmer? Qui le peut?

--Toi seul... Tu aurais un seul sentiment de regret, d'ennui de ma résolution Toi d'abord, tu le sais.

--Vous d'abord, vous le savez aussi. Et puis ce serait joli, maintenant que vous êtes à la veille de vous marier, de planter là celle qui vous aime!...

--Qui m'aime!

--Oh! oui, l'éternelle crainte des cœurs raffinés de ne pas faire le bonheur d'autrui. Mais vous avez fait celui de ma mère, le mien... et vous ferez, parbleu! celui de la jeune fille, que je ne connais pas, mais que j'aime déjà tout plein, puisque son cœur a été assez haut pour comprendre le vôtre.

--Tu dis cela pour me faire plaisir!

--Le diable m'emporte, non! Votre mariage! mais depuis que je navigue je le demandais au ciel et à la terre, pour m'absoudre d'avoir fait faux bond à votre affection. Je le demandais pour moi plus que pour vous; pour être heureux de vous voir heureux comme vous le méritez et pour avoir des frères et des sœurs... Car je compte bien que vous m'en donnerez... et sans compter. Si vous saviez ce que je me sens déjà oncle pour eux, car, moi, je serais trop vieux pour être leur frère; oui, oui, vous verrez, je me rattraperai. Allons! ne persistez pas à attrister un moment qui devait être joyeux... rien que joyeux.

Un serrement de main et le silence, le bon silence de gens attendris, délivrés surtout des paroles obligées, toujours insuffisantes à traduire les délicatesses infinies du sentiment et ses mille nuances; tandis que le coupé les emporte vers l'appartement de l'avenue de Messine, où le comte Georges de Neyres va présenter son fils à sa fiancée, la jolie Colette de Hesnaut, qui a vingt ans tout juste.

*

* *

Certes, lorsque les deux hommes parurent dans le salon fleuri et lumineux où les attendaient quelques amis et parents de Mme de Hesnaut, une créole vieillie plutôt que vieille et de languissant aspect, si la face dorée d'Henri de Neyres, ses yeux bruns, sa franchise d'allures, firent bonne impression, chacun se dit que son père ne perdait rien de ses avantages à se trouver à côté de lui. Il ne paraissait même que plus jeune dans sa joie de mêler son fils à son bonheur.

Mme de Hesnaut se souleva à peine pour tendre la main au jeune homme qu'elle présenta d'une voix exténuée à ceux qui l'entouraient. Ce n'est qu'après ces cérémonies qu'elle appela «Colette».

Un tourbillon de mousseline de soie fit brusquement irruption, venant du salon voisin. De ce tourbillon sortit un buste charmant, une tête très éveillée aux yeux couleur de noisette mûre, un teint ayant le duvet d'un fruit rose; et coiffée d'un tas de cheveux châtain-doré qui avait l'air de mousser. A la vue du comte qui s'était avancé vers elle pour lui amener Henri, elle poussa un joli cri de plaisir, lui tendant non pas une, mais les deux mains:

--J'admirais encore vos perles... vous me gâtez trop et...

Elle n'acheva pas, apercevant seulement Henri, et, de gaieté, d'embarras peut-être:

--Votre fils... le bébé...

--Oui, m'man, reprit sur le même ton le jeune homme.

Tous deux riant encore se serrèrent la main à «la camarade», pour se trouver tout à coup embarrassés dans le silence qui s'établit, ce silence qui règne toujours lorsque une même pensée s'impose à tout un cercle.

Car tous ceux qui regardaient les jeunes gens, y compris l'indifférente créole, ne pouvaient échapper à cette pensée que, si les jeunes gens s'étaient rencontrés plus tôt, ils auraient pu se choisir et se plaire.

Ni Henri ni Colette ne l'eurent. Lui, la trouva jolie, amusante, et fut heureux pour son père. Quant à elle, elle s'en voulait de s'être figuré le jeune homme plus jeune, bien plus jeune, presque enfant... C'est qu'il avait l'air aussi homme, plus homme presque que son jeune père! Cela ne l'ennuyait pas; cela ne la gênait en rien: ce n'était que de l'étonnement.

Mais ces diverses impressions ne durèrent pas. On se mit à table et la gaieté franche du jeune enseigne de vaisseau gagna bientôt les plus graves: si bien que, lorsqu'on se sépara, personne n'avait plus le souvenir de cet éclair de compréhension qui leur avait fait voir à tous les choses telles qu'elles auraient pu, sinon telles qu'elles auraient dû être.

*

* *

Les premiers jours passés, Henri voulut laisser son père et sa fiancée à ce qu'on appelle «la cour», moments réputés charmants et qui ne le sont peut-être pas autant qu'on le dit. N'est-ce pas un temps d'agitation, d'achats, souvent laborieux, de robes à essayer, d'ameublements à combiner? puis, lorsque les fiancés se trouvent seuls, n'éprouvent-ils pas ce sentiment de gêne qui résulte du rôle en quelque sorte appris qu'ils ont conscience de jouer l'un vis-à-vis de l'autre? Mais le comte ne voulait pas que son fils les abandonnât. Son bonheur se doublait de le voir là en tiers avec eux. Henri ne résista pas extrêmement puisqu'il s'était mis à son aise avec sa future belle-mère. Il s'amusait fort de jouer avec elle l'enfant terrible pour se faire gronder et pour la voir rire soudain. Comme son père avait bien choisi! Une seule chose l'étonnait, le jeune homme, c'était de se trouver parfois un peu embarrassé pour dire à celui-ci tout le bien qu'il pensait de la jeune fille. Mais ce n'était rien, sans doute.

Colette, de son côté, était heureuse, bien plus heureuse qu'avant la venue du «gamin». Quelle bonne vie elle allait mener avec ces deux hommes! Plus libre avec celui qui ne devait pas être son mari, plus réservée avec le comte, gaîment tendre avec tous deux, les jours, les semaines coulaient avec rapidité. Parfois, cependant, lorsqu'ils la laissaient seule, elle se surprenait à rêvasser sans raison. Mais cela arrive à tout le monde, n'est-ce pas? en ces moments-là.

Le mariage allait être célébré dans une dizaine de jours lorsque Henri, après un déjeuner avec un ami d'enfance qui l'avait en vain supplié de venir chasser avec lui en Bretagne, flânant sur le boulevard pour ne pas arriver trop tôt chez Colette où l'on dînait, fut attiré par un étalage de joaillerie. C'était le cas, puisqu'il en avait le loisir, de choisir avec soin le cadeau de noces qu'il devait à la fiancée de son père. Entré chez le marchand, il goûta le plaisir de se décider pour quelque chose de très cher, et, l'emplette terminée, il se hâta de l'apporter, pour jouir de la surprise de la jolie fille, de l'éclat de ses yeux couleur de noisette mûre et de son joli visage duveté comme un fruit rose sous la mousse de ses cheveux châtain doré.

Colette était seule dans le salon à peine éclairé, lorsque son beau-fils entra l'écrin à la main. Elle lisait ou rêvait accoudée à une table légère. Au bruit qu'il fit elle tressaillit, étouffa un cri de surprise, de peur peut-être, et dit tout justement le mot qu'elle ne voulait pas dire:

--Votre père?

--Je le croyais ici, reprit Henri, étonné de mentir sans raison.

--Je croyais que vous ne vous quittiez pas?

--Aujourd'hui j'avais à faire quelque chose que je devais faire seul.

Les mots ne sont ni graves ni dangereux par eux-mêmes. Ce qui est grave et dangereux, c'est la signification que leur prête l'état d'esprit conscient ou inconscient où l'on se trouve. Colette eut peur, sans comprendre pourquoi; cette peur gagna Henri, qui, pour sortir de cet inexplicable embarras, posa l'écrin devant elle, en balbutiant:

--J'ai pensé, n'est-ce pas? que j'avais bien le droit... de vous offrir...

A l'aspect des pierres qui brillaient du plus vif éclat, Colette ne put retenir un cri de joie... puis elle se prit à pleurer. Et lui:

--Qu'avez-vous? Je ne vous ai pas blessée...

Non, il ne l'avait pas blessée. Elle le lui dit, et pourtant quelque chose devait être blessé en elle, puisqu'elle ne pouvait s'empêcher de pleurer encore. Affolé par ce chagrin, Henri s'approcha et lui prit la main... Elle le repoussa presque violemment. Le regard de surprise qu'ils échangèrent après ce double mouvement fit entrer dans leur esprit ce que leur cœur savait déjà, la certitude inattendue que leur amitié était déjà plus que de l'amitié.

Le comte entra sur ces entrefaites et ne parut voir qu'une chose, c'est qu'elle avait pleuré de joie de l'attention de son fils.

Mais lorsque, le lendemain, Henri déclara à son père qu'il allait chasser en Bretagne, lorsqu'il se lâcha presque des prières que son père lui fit pour le retenir, celui-ci tressaillit et, soudain, n'insista plus. Tous deux se séparèrent avec une froideur qu'ils ne s'étaient jamais marquée.

Au retour de la chasse où il passa huit jours, fatiguant son corps sans arriver à vaincre le trouble de son esprit, Henri trouva son père souriant, heureux. M. de Neyres lui fit le plus grand plaisir qu'il pût lui faire en lui disant qu'ils passeraient cette soirée, une des dernières avant le mariage, entre eux seuls. De Colette, pas un mot.

Le dîner, où Henri parla extrêmement et inventa même quelques exploits qu'il n'avait pas accomplis, fut assez gai. Mais lorsqu'il prit fin et que le père et le fils se trouvèrent seuls au coin du feu dans le cabinet de travail du comte, le silence s'établit entre eux. Le jeune homme se dit que son père souffrait de ne pas être près de sa fiancée; et il fût cruellement jaloux.

A dix heures il n'y tint plus et, prétextant la fatigue des jours précédents, il se leva, serra la main à son père, qui très doucement lui dit:

--Bonsoir, mon cher enfant, et...

--Que voulez-vous dire, père?

--Rien... J'allais te répéter ce que je te disais en t'embrassant quand tu étais enfant. Ne fais que de bons rêves!

Le jeune homme se troubla et, rentré dans son appartement, se sentit tout à coup au comble de l'inquiétude. Si son père l'avait deviné! Il le devinait autrefois.

Pourquoi aussi était-il venu se jeter à travers ce mariage? Ne devait-il pas penser que la fiancée de son père, un père à qui il se sentait moralement si semblable, pouvait lui plaire! Voilà! il n'avait pas encore aimé et, comme tous ceux qui n'ont jamais attrapé cette fièvre chaude, il ne la craignait pas; il niait même son existence. Il n'aurait dû la voir que mariée; il n'eût pu être jaloux...

Qu'en savait-il?

Malgré sa fatigue réelle, Henri ne dormit guère et ses rêves ne furent pas bons. Plein de remords d'avoir presque haï aussi bien dans la veille que le sommeil un père qui avait été si exquis pour lui, il voulut, dès le lever, aller l'embrasser.

Il frappa à la porte de l'appartement, traversa le cabinet, la chambre à coucher, et vit que le lit n'avait pas été défait. Une angoisse terrible lui serra le cœur. Ses yeux errants tombèrent sur une table où se trouvait bien en évidence une lettre qu'il saisit. Elle était à son adresse. Il l'ouvrit. Une autre s'en échappa à l'adresse de Mme de Hesnaut. Il lisait déjà la sienne.

«Pardonne-moi, mon cher enfant, de te demander, d'exiger de toi une démarche, qui va me faire déchoir dans ton estime, puisqu'elle consiste à remettre toi-même entre les mains de Mme de Hesnaut les quelques mots par lesquels je la supplie de me rendre la parole que j'ai donnée à sa fille.

«Pourquoi cela? diras-tu. Pour rien. Déjà bien avant ta venue, alors que j'étais le plus heureux, alors que je me croyais le plus déterminé à ce mariage, des inquiétudes subites, des repentirs, venaient empoisonner ma joie. Souviens-toi de ce qui s'est passé lorsque j'ai été te chercher à la gare, combien j'ai insisté devant toi sur l'âge de Colette et le mien. J'aurais cru que tu comprendrais mes hésitations. J'aurais cru aussi que tu comprendrais encore pourquoi j'avais besoin que tu fusses en tiers avec nous. La dissonance de ce jeune cœur si gai et de mon vieux cœur plein de tristesse, que j'entendais dès que nous nous taisions, je ne l'entendais plus autant. Il est vrai que je n'ai bien compris tout cela moi-même qu'en me retrouvant seul avec elle pendant ton absence si courte et si longue. Si je fuis, si je m'évade, ce n'est pas parce que j'ai peur d'elle; c'est de moi que j'ai peur, du changement de ma vie, du lien, du souvenir de ta mère, revivifié par ta présence, tes yeux qui étaient les siens! Va l'âge est l'âge, mon ami. Il n'y a que les gens de vingt ans comme toi qui peuvent résolument offrir tout leur cœur... Les cœurs vieillis n'ont plus que des moitiés, des quarts de tendresse à donner, et corrompue par la rancœur des vieilles souffrances. Ah! si j'étais toi, ou si tu étais moi!

«Mais tu n'es pas moi. Vous êtes trop pareils tous deux pour que je puisse espérer voir votre camaraderie se changer en une tendresse qui... Je ne veux, je ne puis te demander de pousser le dévouement jusqu'à offrir, en échange du vieux mari qui fait défaut, un jeune mari à cette charmante enfant. Mais en tout cas je puis te demander de me servir d'avocat. Non que je sois digne d'être défendu. Accuse-moi plutôt, accuse l'hypocondrie trop puissante chez qui a souffert longtemps! Arrange les choses suivant l'inspiration de ton cœur. Mais ne cherche pas à découvrir le lieu où se cache ma honte et mon hypocondrie. Car je ne veux reparaître que lorsque je la saurai heureuse et que tous pourrez tous deux me pardonner.»

Henri n'a pas voulu voir Colette; il s'est borné à remplir la mission qui lui a été confiée auprès de Mme de Hesnaut, qui ne lui a pas paru prendre au tragique la rupture. Quant à lui, il ne peut ni ne veut profiter du sacrifice que lui fait son père. Ah! s'il pouvait le voir, ce père, lui persuader qu'il n'aime pas, qu'il n'aime plus Colette!... Mais le comte a tenu parole, et son fils ne peut découvrir sa retraite. Il souffre si cruellement de cette absence, de son crime envers celui qui a été si bon pour lui et toujours et si entièrement, qu'il imagine un moment qu'il va oublier la jeune fille.

Mais il ne l'oublie pas puisqu'il ne peut se résoudre à quitter Paris, puisqu'il se surprend à rôder aux alentours de l'avenue de Messine, et bientôt près de la maison. Il s'en arrache plus difficilement chaque jour, honteux de l'espérance qui l'agite encore.

Enfin, son congé va expirer, et la mer le guérira. Elle bercera, alanguira au moins son cœur repentant et déchiré...

La veille de son départ, au moment où il désespère tout à fait de revoir Colette et son père, il reçoit un mot de ce dernier. Il l'attend chez un ami commun.

L'appartement où il est entré est obscur pour un homme qui vient du dehors et du grand jour, et, quand il s'éclaire, le jeune homme voudrait fuir, car Colette est devant lui, tremblante mais résolue: elle lui tend une main sur laquelle il se jette, pour s'éloigner en disant:

--Mon père, je ne veux pas, je ne veux pas le faire souffrir.

--Et s'il ne souffre plus? fait une voix grave et sans défaillance.

Le fils est dans les bras du père qui le regarde avec un air de tendresse si profond que le pauvre amoureux ne peut lire aucune arrière-pensée.

--C'est vous qui le voulez... père, c'est vous...

--C'est moi qui le veux, mes enfants.

Colette et Henri se sont écartés, oublieux déjà de celui qui vient de les donner l'un à l'autre. Alors, seulement, le comte porte la main à sa poitrine où vibre encore quelque douleur. Mais il n'a pas cessé de sourire, du sourire mélancolique du sacrifice, le sacrifice, la seule joie humaine qui, au rebours des autres, mette l'amertume au bord de la coupe et le miel au fond.

Ch. Legrand.

QUESTIONNAIRE

N° 16.--Lettres d'Amour.

Quels sont les Grandes Amoureuses et les Amants célèbres

qui ont écrit

les plus belles Lettres d'amour?

(14 juin 1890.)

RÉPONSES

Mlle Aïssé, Haydée.--Quelle jolie figure que celle d'Haydée, dont on a fait Aïssé, je ne sais trop pourquoi, en ôtant à son nom sa couleur et son harmonie. Son âme est aussi gracieuse que son visage, son cœur aussi doux que ses yeux, son esprit aussi fin que le sourire de sa bouche. Son histoire est un véritable conte des Mille-et-une Nuits. La Belle Circassienne est une fleur du soleil oriental, transplantée dans la serre-chaude de Paris, qui s'ouvre, se décolore et se fane sous le ciel brumeux d'Occident, une sultane indolente au milieu de l'active fourmilière du royaume de la poudre, du rouge et des mouches. Sa légende mystérieuse exhale encore le parfum d'une Rose de cent ans.--Soliman B.

Assurément, ce n'est pas l'amour qui domine dans les trente-six lettres de sa Correspondance avec Mme Calandrini, figure revêche de Genevoise mômière et puritaine.

Le monde est triste et laid, les hommes méchants, les femmes ne valent pas mieux. Elle rencontre le chevalier d'Aydie, et, sentant qu'elle est vaincue d'avance par l'amour, elle désarme et s'abandonne, sans combat et sans comédie, sans calcul et sans arrière-pensée. Elle offre la clef d'or de son cœur à celui qui en a surpris le secret sans essayer de le forcer; elle a refusé des fortunes princières; de lui elle accepte tout, et elle le convertit si bien au culte de la fidélité, qu'il sert de modèle au Couci d'Adélaïde Du Guesclin, tragédie de Voltaire, qui annota les Lettres d'Aïssé:» Cette Circassienne est plus naïve qu'une Champenoise, dit-il. Elles ont pourtant une qualité plus rare et plus précieuse que celles du Patriarche de Ferney, le sentiment, le naturel et la simplicité, le charme doux d'une âme tendre, l'émotion sincère et délicieuse d'un cœur bien épris. Et un mot du cœur d'Aïssé vaut mieux que tous les traits d'esprit de Voltaire, même en littérature.--Véra.

Le chevalier d'Aydie, un Gaulois élevé à Athènes, avait fait des vœux à Malte; dans la suite, il a voulu plusieurs fois en être relevé pour pouvoir épouser Mlle Aïssé, ce qu'elle n'a jamais voulu permettre: «Je suis trop son amie pour le souffrir». Son amour noble et illégitime, chaste et passionné, est un mélange d'innocence et de volupté, d'abandon et de repentir; c'est l'amour d'une vierge enivrée, d'une victime martyrisée. Elle est faible, on l'est à moins; la femme la plus sage est souvent celle qui n'a point trouvé son vainqueur.--Carmen.

J.-J. Rousseau et Mme d'Houdetot.--Aucune femme n'a donné son amour à J.-J. Rousseau, pas une n'eut le sien; il a vécu sans être aimé et sans avoir aimé. Il n'aima jamais que ses Chimères idéales, incarnées dans des réalités souvent séduisantes, parfois douloureuses, toujours désenchantées. Sans cesse altéré de femmes, assoiffé d'amours nouvelles, il se consolait facilement de leurs illusions décevantes, pour recommencer cette chasse aux papillons dont les ailes brillantes ne lui laissaient aux doigts que la fine poussière de leurs ailes décolorées. Il a écrit des Lettres d'amour à Mme d'Houdetot, brûlées par Saint-Lambert; mais on peut en retrouver le reflet dans les Lettres de La Nouvelle Héloïse. Mme d'Houdetot considérait sans doute l'Amour comme un ouvrage en deux volumes, la Poésie avec Jean-Jacques et la Prose avec Saint-Lambert.--Harold.

«Mme d'Houdetot me redemanda ses lettres; je les lui rendis toutes, avec une fidélité dont elle me fit l'injure de douter un moment. Elle ne pouvait les retirer sans me rendre les miennes. Elle me dit qu'elle les avait brûlées; j'en osai douter à mon tour, et j'avoue que j'en doute encore. Non, l'on ne met point au feu de pareilles lettres. On a trouvé brûlantes celles de la Julie; eh, Dieu! qu'aurait-on donc dit de celles-là? Non, non, jamais celle qui peut inspirer une pareille passion n'aura le courage d'en brûler les preuves. Si ces lettres sont encore en être, on connaîtra comment j'ai aimé.»--(Confessions).

Le récit de M. de Musset, d'après le témoignage de Mme la Vicomtesse d'Allard, a été confirmé par quelqu'un digne de foi qui, lié avec Mme d'Houdetot et Saint-Lambert, les a questionnés sur le sort des Lettres de J.-J. Rousseau, et en a reçu les mêmes réponses, avec cette seule différence qu'au lieu d'une lettre, Mme d'Houdetot en aurait conservé quatre, toutes remises à Saint-Lambert, et toutes quatre brûlées par lui, du moins au dire de ce dernier.

Comme on flamberait avec plaisir le Poème des Saisons du fade Saint-Lambert, ce plat imitateur des bergeries du dix-huitième siècle, et même les jolis vers de sa trop fidèle amie, si cet auto-da-fé devait rendre une page, une phrase des Lettres d'amour de J.-J. Rousseau!--Un Lecteur de l'Illustration.

On admire un peu trop à la légère, ce me semble, l'indulgence de Mme d'Houdetot pour la passion sans espoir quelle inspira au Philosophe de Genève. La Révolution respecta son idole, la Postérité a inscrit son nom sur le Livre d'or: elle lui doit la vie et l'immortalité. Que lui doit-il?--Un Ours.

Diderot et Mlle Volland.--La Correspondance de Diderot avec Mlle Volland est le plus original, le plus substantiel, le plus curieux et le plus amusant de ses ouvrages; c'est un livre unique dans toutes les littératures anciennes et modernes. Il y a dans ces Lettres l'étoffe de cent volumes, la moelle de l'Encyclopédie. C'est aussi le roman mouvant et vivant des hommes et des choses de son époque; tout le dix-huitième siècle tient dans ce microcosme au milieu duquel il a vécu.--Curiosus.

Il n'existe pas de Lettres de Diderot à Mlle de Puisieux.--L. L.

Il serait intéressant de connaître les Lettres de Mlle Volland; mais, d'après ce qu'on en peut savoir par celles de Diderot, elles devaient être bien raisonnables et bien insignifiantes. C'était une amie sage, froide et sans passion. Comme elle devait assommer le bon Diderot avec ses commérages de caillettes, et les impressions de ses lectures sur les ouvrages sérieux qui avaient ses préférences, l'Émile, de Rousseau, l'Esprit, d'Helvétius, les opuscules de Voltaire, etc. A peine si elle répond par des billets, et fort inexactement, aux volumineux grimoires de son professeur, qui a du génie et qui le dépense à lui plaire. Si Mlle de Lespinasse avait donné la réplique à Diderot, ils auraient mis le feu au papier. --Véra.

Que de Grandes Amoureuses dont les Lettres ne seront même pas mentionnées! Que d'Amants célèbres dont le nom seul éveille tant d'échos: Mirabeau, Chateaubriand, Benjamin Constant, Balzac, Stendhal, Alfred de Musset, etc. Mais si le cadre du Questionnaire n'a pas permis d'y exposer leurs portraits, ils figureront dans une Galerie plus complète sous la forme du livre.

Charles Joliet.

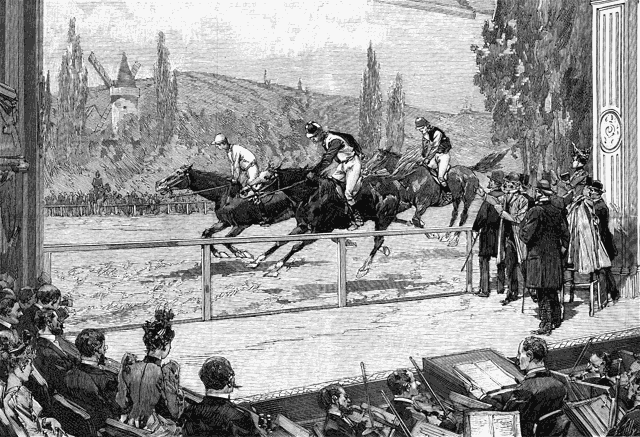

THÉÂTRE DES VARIÉTÉS.--La course de chevaux

dans la revue

«Paris port de mer».

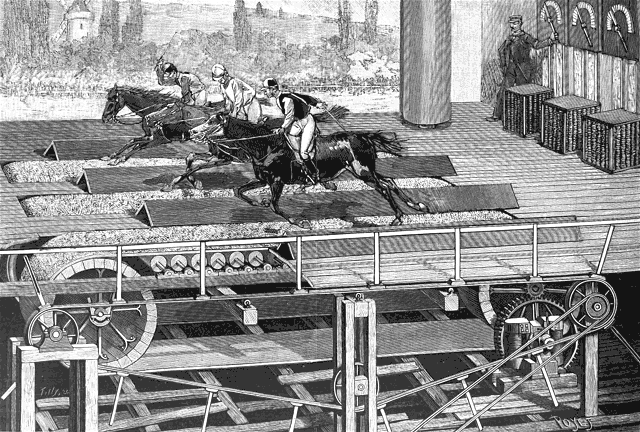

La course de chevaux dans la revue des Variétés.--Coupe

de la scène représentant le mécanisme intérieur qui met les pistes en

mouvement.

Pièce d'orfévrerie Pour l'ornementation

d'un album offert

à M. Carnot.

LA DERNIÈRE ŒUVRE DE MEISSONIER

Dans une des gravures que nous avons publiées sur Meissonier, au moment de sa mort, nous avons montré le grand artiste modelant lui-même la maquette d'une figure qui lui servira plus tard pour un de ses tableaux. Beaucoup des admirateurs du maître ignoraient cette particularité de son talent. L'œuvre que nous reproduisons ci-dessus est la dernière signée Meissonier; elle a été modelée par lui, elle vient d'être délicatement ciselée par MM. Bapst et Falize, et cette plaque d'or fin, qui représente un faisceau de palmes et de branches d'olivier, est aujourd'hui la propriété de M. le président de la République. Elle forme, en effet, la partie principale de la couverture d'un album qui lui a été offert ces jours-ci par les présidents de section de l'Exposition universelle de 1889. Cet album contient une adresse accompagnée d'un grand nombre de signatures, et sera pour M. Carnot un souvenir précieux de la grande manifestation artistique et industrielle à laquelle il a présidé.

LA PORTE DE FRANCE A BELFORT

La porte de France à Belfort.--Phot. Pernelle.

On se rappelle l'émotion produite il y a quelques mois, par la nouvelle de la démolition de la Porte de France à Belfort. Cette œuvre de destruction, que l'on croyait abandonnée, n'était qu'ajournée, paraît-il, et il est plus que probable que la porte de France est condamnée définitivement à disparaître.

L'émoi de la population de Belfort se comprend. Cette porte, construite par Vauban, et sur laquelle se voient le soleil de Louis XIV et les armes de France, rappelle en effet aux habitants, en dehors de sa valeur historique, des souvenirs patriotiques de la dernière guerre. Le peuple tient souvent plus à ses douleurs qu'à ses joies, ce sont là des sentiments que l'on ne discute pas.

Partout, d'ailleurs, où d'anciennes fortifications ont dû subir des modifications pour répondre aux exigences de la défense, on a tenu à laisser subsister un fragment de l'ancien ensemble. Il serait facile d'agir de même dans le cas actuel, et, bien qu'il soit nécessaire d'ouvrir à la circulation une voie plus large que celle qui existe pour entrer en ville, on peut le faire en respectant la porte, et en faisant de chaque côté une brèche plus que suffisante pour assurer pleinement la liberté du charroi et de la circulation.

CONGÉLATION DU LAC D'ANNECY

Le dernier souvenir du terrible hiver que nous venons de traverser nous aura été' légué sans doute par le beau lac d'Annecy qui, il y a peu de jours encore, était complètement gelé et présentait un spectacle des plus curieux.

Que l'on imagine, en effet, une étendue de 16 kilomètres de longueur sur 1 de largeur complètement recouverte d une épaisseur de glace de 20 centimètres, persistante malgré une température de 8 à 10° centigrades au-dessus de 0 dans la journée, et là où naguère des voiles flottaient au vent, des rames battaient l'eau, des promeneurs tout étonnés de traverser un lac à pied sec, ou des patineurs se livrant à leurs évolutions. Depuis longtemps le fait ne s'était produit. En 1880 le lac avait été gelé aussi, mais sur une partie seulement de sa superficie, et la durée de la congélation avait été moindre.

H.

Le lac d'Annecy, pendant l'hiver de 1891.--Photographie

Pittier.

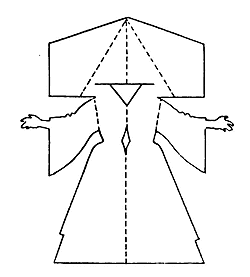

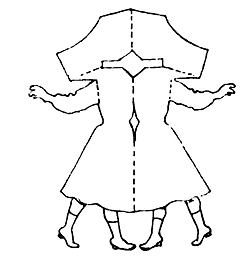

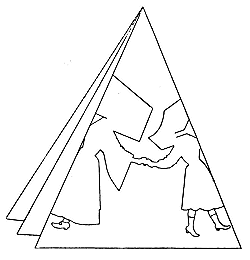

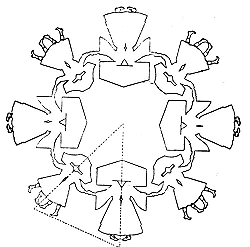

TRAVAUX EN PAPIER DÉCOUPÉ

Les cartes de visite nous ont servi, il y a quelque temps, à confectionner des pantins articulés et mobiles (1); aujourd'hui que nous sommes en carême, je vais indiquer comment nous pourrons découper, dans des cartes de visite ou du papier fort, les sœurs de charité dont nous donnons les dessins ci-dessous, sans oublier leurs petites élèves.

Note 1: Voir l'article: les Pantins animés dans

le n° 2,190 de l'Illustration du 15 novembre 1890.

Il suffira, pour cela, de suivre exactement les instructions suivantes, qui sont des plus simples, comme vous allez vous en assurer.

Matériel nécessaire: quelques cartes de visite, du papier blanc un peu fort, un crayon noir, un crayon à bouts rouge et bleu, une paire de ciseaux. Etes-vous prêts? Nous commençons:

Fig. 1.

Pliez en deux une carte de visite, dans le sens de sa longueur; calquez, sur du papier transparent, la moitié du gabarit représenté fig. 1, et reportez-la sur une des moitiés de la carte pliée; le pli de la carte devra se confondre avec la ligne pointillée formant l'axe de la fig. 1. Une fois que le contour de cette demi-figure aura été tracé, découpez votre carte suivant ce contour; en la dépliant ensuite, vous aurez une figure semblable à la fig. 1. Il ne reste plus grand'chose à faire pour transformer la carte, ainsi découpée, en sœur de charité.

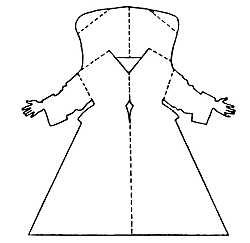

Fig. 2.

Repliez de nouveau la carte suivant sa ligne médiane; ramenez en avant les deux bras, en les pliant suivant les lignes pointillées du modèle, puis faites la cornette au moyen de deux grands plis obliques, vous pourrez en varier légèrement la forme, mais elle doit venir en avant, de façon à cacher le visage, qui est absent. Coloriez en bleu foncé, à l'aide du crayon de couleur, la jupe et les manches, en réservant en blanc le grand tablier; dessinez un rosaire, un trousseau de clefs, etc.; vous pourrez aussi placer dans une main une allumette-bougie, figurant un cierge, ou encore un petit morceau de carton plié, représentant un livre de messe; pour ces accessoires, chacun pourra les varier suivant son goût.

La sœur, ainsi confectionnée, aura l'aspect représenté fig. 2. C'est bien, n'est-ce pas, la sœur de Saint-Vincent de Paul, dont le costume est populaire dans toutes les parties du monde.

Fig. 3.

Fig. 4.

Avec le gabarit de la fig. 3, vous pourrez fabriquer une sœur un peu différente; la forme de la cornette n'est plus la même, mais elle ne présente aucune difficulté. Cette variante est représentée fig. 4.

Le léger écartement des deux moitiés de la carte permet à nos deux sœurs de se tenir debout quand nous les posons sur la table.

Fig. 5.

Fig. 6.

Si nous passons à une de leurs élèves, nous constatons avec étonnement que son gabarit (fig. 5) indique l'existence de quatre jambes! Rassurez-vous; lorsque nous aurons découpé, puis replié la carte sur laquelle le demi-contour du gabarit de la fig. 5 aura été tracé, nous aurons soin de couper deux de ces jambes, en en laissant une de chaque côté; si nous laissons la jambe droite en avant, nous laisserons la jambe gauche en arrière, ou vice-versa, de façon que, en regardant la fillette de profil, nous verrons ses deux pieds l'un derrière l'autre (fig. 6).

Comme elle ne peut se tenir debout, nous pourrons la fixer dans la fente d'un bouchon de moutarde.

Le crayon de couleur nous permettra de lui faire des bas et une capeline rouges, une robe à raies ou à pois roses ou bleus, etc.

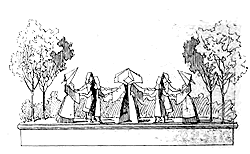

L'ensemble figuré au bas de cet article se compose de quatre sœurs, dansant en rond avec quatre fillettes qu'elles tiennent par la main. Les huit personnes sont découpées d'un seul morceau dans une feuille de papier.

Fig. 7.

Fig. 8.

Pour cela, repliez votre feuille de papier en deux, puis, par un pli perpendiculaire au précédent, pliez-la en quatre; enfin, un pli intermédiaire aboutissant à la rencontre des deux précédents vous donnera la feuille pliée en huit. Sur la, face supérieure du papier ainsi replié, tracez le gabarit de la demi-sœur et de la demi-fillette, indiqué fig. 7, découpez en une seule fois les huit épaisseurs du papier suivant ce contour, et, en dépliant la feuille ainsi découpée, vous obtenez la fig. 8, dans laquelle vous reconnaîtrez quatre sœurs et quatre enfants semblables à celles dont nous avons étudié plus haut la fabrication. Coloriez chacun des personnages, en évitant de rien déchirer, surtout à la jonction des mains, qui est fragile; repliez chaque sœur et chaque enfant comme si elles étaient isolées, faites l'amputation des jambes supplémentaires, et voilà votre ronde organisée et vos petites personnes qui se tiennent debout sans difficulté. Posez-les sur un morceau de carton garni d'un papier vert et figurant une pelouse; vous piquerez, dans ce carton, des brins de bois ou des allumettes couvertes de mousse à leur partie supérieure; ce seront les arbres du décor champêtre.

Tom Tit.

La semaine parlementaire.--Une des discussions les plus intéressantes qui aient eu lieu à la Chambre est celle qui s'est élevée sur la proposition de M. Méline tendant à exempter du principal de l'impôt foncier les terres ensemencées en blé de printemps. On sait que la plupart des récoltes sont perdues ou fortement compromises par suite du froid inusité qui a régné cet hiver et qui a gelé la terre à une grande profondeur. Malgré l'intérêt que méritent nos agriculteurs, un certain nombre de députés ne voyaient pas sans appréhension le dépôt d'une proposition qui tend à faire de l'État le tuteur de ceux qui subissent un dommage et à favoriser une catégorie de citoyens au moyen du fonds commun, c'est-à-dire avec l'argent des contribuables. «Ce système, a dit M. Raiberti, est un trompe-l'œil économique; il constitue un virement de contribution et un privilège injuste.» De son côté, M. Pelletan a pris la parole pour développer cette thèse que, s'il fallait venir en aide à l'agriculture, ce n'était pas au moyen d'un dégrèvement qui pouvait ressembler à une faveur, mais par l'institution du crédit à bon marché.

Malgré cette opposition, la majorité a été d'avis qu'il fallait tenir compte des désastres causés par l'hiver exceptionnel que nous venons de traverser, et elle s'est rangée au système proposé par la commission, d'accord avec M. Méline.

--Le projet de loi sur les caisses de retraite, de secours et de prévoyance, fondées au profit des employés et ouvriers, a été voté en seconde lecture. Il va être soumis maintenant à la sanction du Sénat.

La question des courses.--On croyait dans le public, et la plupart des journaux avaient accrédité cette opinion, que l'interpellation de M. Paulmier devait avoir pour résultat d'amener le gouvernement à maintenir le statu quo en matière de paris aux courses, c'est-à-dire à pratiquer le système de la tolérance. Il n'en a rien été. En effet, M. Constans, dans un discours très net, a répondu à l'interpellation et aux orateurs qui l'ont appuyé qu'il lui était impossible, en premier lieu, d'autoriser le pari mutuel, déclaré illicite par les tribunaux, et en second lieu de percevoir un prélèvement qui constituait une dérogation aux règles de la comptabilité publique. Le ministre demandait donc un vote précis et décisif. La Chambre était placée dans une situation embarrassante, quand M. Develle est monté à la tribune pour annoncer le dépôt d'un projet de loi qui aura pour effet de réduire le nombre des hippodromes et aussi des journées de courses.

Plusieurs ordres du jour étaient déposés. Celui de M. Pichon, se bornant «à prendre acte des déclarations du gouvernement», a été accepté par le ministère et a été voté à une forte majorité. M. Develle en a précisé par avance la portée en disant «qu'il l'interprétait comme une invitation à déposer à bref délai le projet de loi en question et à interdire les paris jusque-là».

Le grand débat sur le fond même de la question est donc ajourné.

La manifestation du 1er mai.--Nous sommes encore loin du 1er mai, et peut-être serait-il un peu prématuré d'en parler, si la hâte que mettent les organisateurs à préparer cette seconde représentation n'était précisément un fait à signaler. Il y a là en effet la preuve que les meneurs de cette entreprise procèdent avec suite, avec méthode, qu'ils veulent tout mettre en œuvre pour réussir, et qu'ils n'entendent rien laisser au hasard. Par leurs soins, une propagande active est faite dans tous les ateliers, des réunions sont organisées dans tous les centres ouvriers, des souscriptions sont ouvertes pour couvrir les frais de publicité: en un mot, tout est prévu pour qu'à l'heure dite le monde des travailleurs réponde à l'appel qui leur est adressé dans toutes les parties du monde.

Comme l'année dernière, la fixation à huit heures de la journée de travail constitue le premier article du programme adopté par les manifestants; «mais, ont soin d'ajouter les membres du conseil national, si la journée légale de huit heures est l'objectif immédiat de la manifestation du 1er mai, ce n'est qu'un premier pas vers l'affranchissement complet, c'est-à-dire la restitution au peuple des travailleurs de tous les moyens de production par lui créés.»

Évidemment, de pareilles aspirations ne sont pas nouvelles, et on les retrouve, formulées en termes à peu près identiques, dans tous les écrits socialistes des temps passés. Mais il n'en est pas moins vrai qu'elles se produisent aujourd'hui sous un aspect qui est fait pour donner à réfléchir à tous les gouvernements. Les socialistes renoncent à l'action irréfléchie et brutale qui les livrait autrefois, en quelque sorte désarmés, aux mains de ceux qui avaient pour mandat de protéger la société. Aujourd'hui, ils s'organisent, réussissent à s'entendre, échelonnent leurs revendications. Ils commencent par la journée de huit heures, comptant, pour l'obtenir, sur l'effet moral d'une manifestation pacifique organisée à la même heure sur tous les points du globe. Ils verront ensuite s'ils peuvent s'entendre pour faire déclarer une grève générale, et, qui sait? plus tard peut-être, pour montrer que là où est le nombre, là est la force. Il y a là une marche méthodique, presque savante, qui contraste avec les emportements des révolutionnaires de la vieille école et qui prouve que, de plus en plus, les questions sociales tendront à prendre le pas sur les questions purement politiques.

Le Soudan français.--Un télégramme du commandant Archinard a annoncé que, le 25 février, le village de Dienna, dans le Barrinko, a été pris d'assaut. C'est là que s'étaient fortifiés un millier de Sofas, envoyés par Samory pour soulever le pays pendant que nous étions aux prises avec Ahmadou. La lutte a été vive, mais le succès a été complet, et permet d'espérer que Samory renoncera à nous susciter des difficultés, comme il l'a fait jusqu'à présent.

Le commandant Archinard comptait reprendre prochainement la route de Kayes.

Les colonies anglaises: Canada; Australie.--On attendait avec curiosité le résultat des élections qui viennent d'avoir lieu au Canada, en raison des progrès réalisés par le parti qui bat en brèche les principes de la domination anglaise. Ce résultat est favorable au gouvernement, mais la victoire a été chèrement acquise et le ministère que représente sir Macdonald a éprouvé des pertes sensibles.

La majorité conservatrice est, en effet, très faible. Dans une chambre qui compte 215 membres, on le fixe à 25 voix au maximum. C'est peu, d'autant plus que, dans les provinces et les villes les plus importantes, l'opposition a gagné du terrain. La représentation, il est vrai, est égale pour toutes les provinces, mais on ne peut nier que les députés des grands centres civilisés ont une influence morale qui les met au-dessus de ceux de leurs collègues nommés dans des régions habitées par des mineurs ou des trappeurs. Or, la province d'Ontario, qui compte 92 députés, donnait jusqu'ici 22 voix de majorité au gouvernement; cette fois, sa députation est partagée en deux parties égales, on croit même qu'elle penche du côté de l'opposition. A Québec, le changement est encore plus radical: cette province comptait 37 conservateurs contre 28 libéraux; elle vient d'envoyer à la Chambre 38 libéraux contre 27 conservateurs.

En outre, trois ministres ont subi des échecs personnels. Ce sont: M. Foster, ministre des finances; M. Carling, ministre de l'agriculture, et M. Colby, président du conseil privé.

Le gouvernement canadien, bien qu'il soit assuré du pouvoir pendant cinq années encore, va donc rencontrer de sérieuses difficultés.

Si le Canada, tend de plus en plus à échapper à la domination de l'Angleterre, la situation est tout aussi caractéristique en Australie, en sorte qu'on peut se demander si, dans un avenir plus ou moins prochain, ces grandes colonies, qui ont fait jusqu'ici, et très justement, l'orgueil de nos voisins, ne reprendront pas leur indépendance complète.

Dans une des dernières séances de la Convention fédérale de Sydney, M. Mac-Millan, trésorier et ministre des chemins de fer, a déposé au nom de sir Henry Parkes, premier ministre de la nouvelle Galle du sud, une sorte de projet de constitution de l'Australasie, ainsi qu'on s'exprime maintenant pour englober avec l'Australie la Nouvelle-Zélande.

Le projet débute par affirmer que les droits et privilèges des diverses colonies australiennes et néo-zélandaises resteront intacts devant l'union fédérale. L'Australasie prend pour modèle les États-Unis.

Au point de vue économique, le projet proclame la pleine liberté du commerce entre les colonies fédérées. Les autorités fédérales seules pourront établir les droits de douane et en répartir les produits. Au gouvernement fédérai également, le soin de la défense de l'Australasie, la disposition pleine et entière des forces de terre et de mer. Enfin toute une série de lois constitutionnelles régissent le fonctionnement d'un véritable gouvernement, entièrement distinct de celui de la métropole.

Espagne: ouverture des Cortès.--A l'ouverture des Cortès, à laquelle assistait la reine régente accompagnée du petit roi Alphonse XIII, lecture a été donnée du discours du trône.

Dans ce message, la reine se félicite du résultat des élections, qui ont permis de constater «combien les provinces sont attachées aux lois constitutionnelles qui régissent le royaume». Elle passe ensuite en revue les principales questions d'ordre intérieur qui intéressent le pays et arrive ensuite à un sujet qui regarde la France: les relations commerciales avec l'étranger. «Par suite de la dénonciation du traité passé avec la France, a dit la reine, il est nécessaire d'établir de nouvelles relations économiques entre l'Espagne et les autres États, car ce traité international était la base de notre régime commercial.»

Le message ajoute que les négociations engagées avec la France au sujet de la délimitation des possessions de la Guinée continuent d'une façon cordiale. Nous n'en sommes pas surpris, car, lorsque nous avons signalé les difficultés qui s'étaient élevées sur ce point entre notre pays et nos voisins, nous avons exprimé la certitude qu'il n'y aurait pas conflit et que les deux gouvernements apporteraient dans le règlement de cette affaire le même esprit d'entente et la même loyauté.

Chine: les réceptions diplomatiques.--Nous avons indiqué dernièrement les décisions prises par l'empereur de Chine au sujet des réceptions des ambassadeurs accrédités auprès de lui.

La première réception a eu lieu lieu le 5 mars, conformément aux dispositions nouvelles. Six ministres et quatre chargés d'affaires, accompagnés de leurs secrétaires, attachés et interprètes, ont été reçus par le souverain. Le prince Ching était chargé de les introduire un par un auprès de l'empereur et ensuite il les présenta tous en corps.

Cette réforme qui constitue une dérogation sensible aux traditions était combattue par le groupe conservateur de la Cour; celui-ci n'admet pas que l'on «porte la moindre atteinte au principe de la suprématie absolue du trône du céleste empire. En vertu de ce principe, les représentants des puissances ne pouvaient être reçus par l'empereur qu'à titre de simples particuliers venant présenter une requête ou demander une faveur.

Afin de donner un semblant de satisfaction aux conservateurs, l'audience du 5 mars a eu lieu en dehors des limites sacrées du palais, dans une salle servant habituellement à la réception des feudataires et tributaires. Mais cette précaution même ne fait que confirmer l'importance de la réforme opérée, en montrant que l'empereur ne sacrifie qu'en apparence au préjugé traditionnel.

Nécrologie.--M. Vésignié, ancien ingénieur des constructions navales, administrateur des Messageries maritimes.

La comtesse de Fiers, veuve de l'ancien sénateur de l'Orne.

Mme la baronne d'Ivry, fille du maréchal comte de Lobau.

M. J.-L. Havard, président honoraire de la chambre syndicale des fabricants de papier.

Le marquis de La Guiche, ancien député à l'Assemblée nationale.

NOTES ET IMPRESSIONS

Les hommes médiocres jouent un rôle dans les grands événements, uniquement parce qu'ils se sont trouvés là. (Mémoires.)

Talleyrand.

*

* *

En France, quand les convenances manquent, la moquerie est bien près.

(Ibid.)

Talleyrand.

*

* *

Écrire ses mémoires, c'est souvent s'embusquer derrière sa tombe pour tirer sans péril sur ses ennemis.

La duchesse de L...

*

* *

Je ne voudrais pas qu'un mot hostile à quelqu'un restât après moi... La postérité n'est pas l'égout de nos passions; elle est l'urne de nos souvenirs, elle ne doit, conserver que des parfums.

Lamartine.

*

* *

C'est voler que de vivre dans le monde sans rien essayer pour le rendre meilleur.

Th. Bentzon.

*

* *

C'est méconnaître la place que le cœur tient dans la vie à côté de la raison, que de prendre l'égoïsme pour l'art d'être heureux.

*

* *

Le citoyen d'un État libre est un peu comme la femme de Sganarelle: il aime mieux être battu que protégé malgré lui.

G.-M. Valtour.

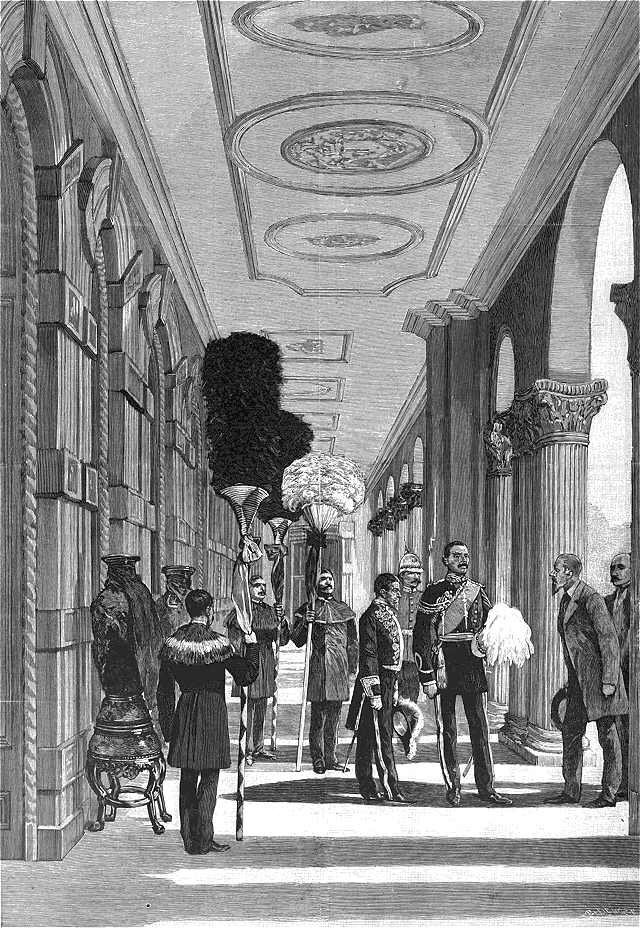

LES FUNÉRAILLES DU ROI KALAKAUA, A HONOLULU.--Les

résidents européens reçus par le chambellan sous le péristyle du

palais.

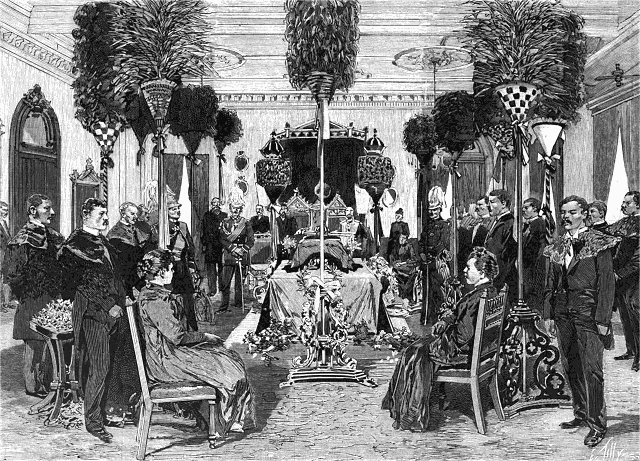

LES FUNÉRAILLES D'UN ROI

A HONOLULU

La mort du roi David Kalakaua a surpris tout le monde à Honolulu, peuple et résidents étrangers. On attendait en effet son retour d'Amérique où il était allé se faire soigner. Le contre-amiral Brown, de la marine des États-Unis, avait informé le commandant du Mohican alors dans les eaux d'Honolulu, que le croiseur Charlestown, parti de San-Francisco le 24 janvier, arriverait le 31 avec le roi des Hawaï à bord. De grands préparatifs avaient été faits pour le recevoir et sa sœur, la princesse-régente Lilinokalani, héritière du trône, avait depuis une semaine déjà envoyé les invitations à un grand bal qui devait avoir lieu au palais Solani pour fêter ce retour.

Tout à coup, le 29 janvier, de très bonne heure, les deux offices téléphoniques centraux envoyaient la nouvelle suivante:

«Le Charlestown à 15 milles avec le pavillon étoilé et le drapeau hawaïen à mi-mât.» La nouvelle se répandit instantanément et tandis que le Charlestown, du large, la confirmait par signaux télégraphiques au Mohican, le peuple déjà envahissait les quais, commentant le fait qui venait de rendre douloureusement vrai le pronostic d'un médecin français, le docteur Georges Trousseau, lequel, consulté à Paris par le roi, l'avait averti qu'un voyage entrepris en hiver au cours d'une maladie grave des reins devait être considéré comme un suicide.

Le jour même. Lilinokalani fut proclamée reine après avoir prêté serment à la Constitution. Le soir on débarqua le corps du roi, que des soldats d'infanterie de marine américains et anglais escortèrent jusqu'au palais où il devait être exposé.

Les cérémonies auxquelles a donné lieu cette exposition sont curieuses, ainsi qu'on peut le voir par les dessins que nous donnons.

Coiffure de deuil d'un Hawaïen.

Dans la salle du trône transformée en véritable serre par un amoncellement de fleurs merveilleuses, le catafalque est dressé, surmonté des insignes de la royauté, sceptre et couronne, et recouvert de grands manteaux de plumes d'une richesse énorme et d'un prix fabuleux. Ils sont composés par la réunion de plumes d'un jaune très brillant dont un unique spécimen se trouve sous chaque aile d'un oiseau appelé «OO». Un musée américain possède un de ces manteaux qui est réputé valoir un million de dollars, soit environ cinq millions de francs. Celui qui recouvre le cercueil du roi appartenait autrefois à Nahienaena, une cheffesse, sœur de Kamehamea Ier, le fondateur du royaume-uni des îles Hawaï.

De chaque côté de la salle sont disposés d'anciens emblèmes hawaïens désignés sous le nom de «Kahilis». Ces Kahilis sont des sortes de grands cylindres de plumes emmanchés sur un bâton ou une hampe, les uns fixés dans des trépieds, les autres tenus à la main et agités de haut en bas ou de droite à gauche près du cercueil par des gens de la maison du roi. De plus, pendant tout le temps que le corps est exposé, des pleureuses de profession font retentir l'air de leurs lamentations et des chanteurs de ballades les accompagnent de leurs chants alternativement tendres, joyeux, puis lugubres.

Habituellement aussi ces chants sont accompagnés d'une danse particulière, le hula-hula, mais qui a été cette fois-ci supprimée, car en général les exécutants de cette danse dépassent la mesure et se livrent alors à des contorsions et des écarts qui rappellent trop le cancan européen. Mais, si le hula-hula a été supprimé, en revanche une vieille coutume de famille a été rétablie à l'occasion des obsèques de Kalakaua. C'est celle qui consiste à laisser brûler des torches pendant le jour, en souvenir d'un vieux chef, ancêtre du roi décédé, qui mit un jour le feu à ses emblèmes, à son Kahilis, et le laissa brûler pour défier le soleil.

Les résidents européens ont été admis à défiler devant le corps, et ont été reçus, ainsi que le montre notre dessin, sous le péristyle du palais, par le vice-chambellan du roi défunt.

Au dehors, le peuple manifeste sa douleur par une coutume bizarre: les hommes se rasent d'une façon singulière, se coupant par exemple la moitié de la chevelure ou un favori, les femmes se raccourcissent les cheveux, puis hommes et femmes se font sauter une dent.

David Kalakaua, dont nous avons donné le portrait dans notre numéro du 31 janvier dernier, était le septième roi des îles Hawaï.

LES FUNÉRAILLES DU ROI KALAKAUA, A

HONOLULU.--L'exposition du corps dans la salle du Trône.

Châtelet: Camille Desmoulins, drame historique en six actes, par Blanchard et Mallian.-Variétés: Paris port de mer, revue par MM. Monréal et Blondeau.--Renaissance: La Petite Poucette, de MM. Ordonneau et Hennequin, musique de M. Pugno.

Le théâtre du Châtelet a du bien être étonné du calme dans lequel s'est passée la première soirée de Camille Desmoulins. Pas un murmure, pas une protestation. Où donc étaient alors les spectateurs de Thermidor, ceux qui n'avaient pu laisser aller, tant leur conscience républicaine en avait été blessée, la pièce de M. Sardou? On ne les avait donc pas avertis que le théâtre menaçait à nouveau la mémoire de Robespierre et s'attaquait aux actes du tribunal révolutionnaire? Le public ne protestait plus; il m'a semblé même qu'il prenait plaisir à retrouver en scène, dans les invectives de Camille contre ses bourreaux, une réplique du vieux cordelier.

Ainsi les choses étaient en 1831, quand Blanchard et Mallian donnèrent ce drame historique qui eut le plus grand succès: Les Partis en 1794. Ainsi parlait le sous-titre de la pièce. Le drame était écrit à quarante ans de distance des faits; les esprits étaient tout agités, tout enfiévrés encore de l'agitation, des fièvres de la Révolution; les passions politiques tenaient pour 89, pour les Girondins et pour Camille. La Terreur éveillait des souvenirs affreux: vous devez penser si ce drame de Camille Desmoulins fut bien reçu, s'il fit courir la foule. Fort bien fait du reste, un peu long dans sa première partie, mais habilement conduit dans ses développements, et émouvant au dernier point, dans le tableau qui conduit devant les juges Camille, Danton, Philippeaux, Lacroix, Basire, Chabot, Hérault de Séchelles et le général Wessermann.

Tout le tribunal est là, avec ses accusateurs, ses jurés, avec le peuple qui l'envahit, les tricoteuses et les gendarmes. On s'accuse, on se défend, on s'invective; Camille et Danton insultent les juges et leur crachent au visage; la bataille est livrée entre les accusés et les accusateurs, et la foule, qui hurle, prend parti pour les victimes. Cette scène a retrouvé l'autre soir encore l'intérêt des premiers jours de sa représentation. Quant au récit que la pièce nous fait de l'amour et du dévouement de Lucile pour Camille Desmoulins, il a laissé le public assez indifférent, et nous ne croyons pas à la longue durée de ce drame soi-disant historique sur l'affiche du Châtelet. La pièce est bien interprétée pourtant.