Project Gutenberg's Dans l'extrême Far West, by Richard Byron Johnson

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with

almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or

re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included

with this eBook or online at www.gutenberg.org

Title: Dans l'extrême Far West

Aventures d'un émigrant dans la Colombie anglaise

Author: Richard Byron Johnson

Illustrator: A. Marie

Translator: Alfred Talandier

Release Date: April 24, 2013 [EBook #42590]

Language: French

Character set encoding: UTF-8

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DANS L'EXTRÊME FAR WEST ***

Produced by Laurent Vogel, Chuck Greif, and the Online

Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This

book was produced from scanned images of public domain

material from the Google Print project and The Internet

Archive/Canadian Libraries.)

BIBLIOTHÈQUE ROSE ILLUSTRÉE

PAR

R. B. JOHNSON

TRADUITES DE L’ANGLAIS AVEC L’AUTORISATION DE L’AUTEUR

PAR A. TALANDIER

OUVRAGE ILLUSTRÉ DE 25 VIGNETTES

PAR A. MARIE

PARIS

LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie

79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79

DANS

L’EXTRÊME FAR WEST

——

PARIS.—IMPRIMERIE DE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2

——

PAR

R. B. JOHNSON

TRADUITES DE L’ANGLAIS AVEC L’AUTORISATION DE L’AUTEUR

PAR A. TALANDIER

O U V R A G E I L L U S T R É D E 25 V I G N E T T E S

Par A. MARIE

DEUXIÈME ÉDITION

——

PARIS

LIBRAIRIE HACHETTE & Cie

BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79

——

1874

Tous droits réservés

DANS

L’EXTRÊME FAR WEST[A]

A V E N T U R E S

D’UN ÉMIGRANT DANS LA COLOMBIE ANGLAISE

Un pays dont on entend rarement parler aujourd’hui fit soudainement—il nous semble qu’il n’y a de cela que quelques années—un fort grand bruit dans le monde: ce pays était la Colombie anglaise. Des récits merveilleux parurent dans le Times, et, dans ces récits, il n’était question que de la prodigieuse richesse des mines d’or de cet Eldorado, et des nouveaux et vastes champs qu’il offrait à l’esprit d’aventure des émigrants.

Jeune alors et plein de cet amour des entreprises lointaines qui caractérise la race anglo-saxonne, je ne pus lire ces récits sans en être d’autant plus fortement impressionné, que la situation de cette colonie, isolée du monde civilisé, et sa nature vierge et sauvage, ajoutaient quelque chose de romanesque à ses autres charmes. Ce fut ainsi qu’ayant fait par hasard la connaissance d’un chercheur d’or récemment revenu d’Australie, et qui se proposait de mordre encore à l’hameçon, je me déterminai à lui offrir de l’accompagner, pour chercher avec lui les aventures et, si possible, la fortune.

Nous eûmes bientôt formé nos plans, bouclé nos malles et pris passage pour l’Eldorado (via Panama et San-Francisco) à bord du steamer qui fait le service de la malle entre Southampton et les Indes occidentales. Cent cinquante aventuriers environ avaient pris comme nous passage sur l’avant, et faisaient sensation, sur ce navire aux allures tranquilles, aristocratiques, respectables.

Bien que la plupart d’entre nous appartinssent par leurs antécédents à une classe supérieure à celle des passagers qui voyagent en troisième, nous formions, à l’avant, une compagnie fort mêlée. Il y avait un grand nombre de clercs, de commis, et d’autres jeunes gens de la même classe, qui, de leur vie, n’avaient touché un instrument de travail manuel; quelques fils de clergymen (pour la plupart mauvais sujets accomplis), quelques hommes en qui on pouvait reconnaître les traces d’une éducation universitaire; un petit nombre d’israélites acharnés au commerce; et enfin quelques gaillards solides, reconnaissables à leur teint bronzé et à leur costume de mineur, pour des gens qui, de même que mon compagnon, avaient abandonné d’autres pays aurifères pour tenter la chance dans celui que l’on venait de découvrir. Ces derniers étaient nos héros. Que l’un d’eux vînt à s’asseoir n’importe où, et aussitôt un cercle de «nouveaux camarades» se formait autour de lui pour lui demander quelque récit de ses aventures ou profiter des leçons de son expérience.

L’opinion la plus généralement émise par ces vieux routiers était que leurs auditeurs n’étaient qu’un troupeau d’imbéciles, qui, s’ils avaient la moindre lueur de bon sens, s’empresseraient de retourner chez eux par le prochain steamer.

Notre voyage, en dépit des inconvénients inséparables d’un passage en troisième classe, fut très-agréable. J’eus l’occasion pour ma part de faire de curieuses études de mœurs.

L’esprit de caste est la première chose (le mal de mer excepté) qui se manifeste parmi les voyageurs lancés sur les flots bleus. Il y a d’abord les passagers du grand salon, qui sont généralement de nobles hidalgos, et leurs familles, des officiers récemment mariés, des docteurs et des chapelains de régiments, se rendant à quelque station des Indes occidentales, et enfin quelques négociants aisés.

Tout ce monde tombe bientôt sous la tutelle d’une sorte de comité de surveillance, formé de deux ou trois vieux messieurs, importants et bavards, qui ont déjà fait plusieurs fois le voyage, et qui prennent en peu de temps un empire despotique sur leurs malheureux compagnons. Ces ennuyeux personnages assomment sans cesse le capitaine et les officiers du bord d’absurdes questions nautiques dont ils ne comprennent pas eux-mêmes le sens, et qui n’ont d’autre objet que de tenir la masse ignorante et inexpérimentée de leurs compagnons sous le prestige de leur importance et de leur savoir. Ils sont toujours sur le chemin des matelots de service, qui, en récompense, les envoient de temps en temps (sans le vouloir, naturellement) faire un plat-ventre sur un cordage oublié, ou les gratifient d’un seau d’eau sale détourné (toujours par hasard) de sa destination. Il y a aussi, généralement, une ou deux vieilles femmes qui appartiennent à la même espèce, et qui maintiennent parmi les dames de la société une discipline encore plus sévère que celle des hommes.

C’est un point d’honneur chez les passagers de grand salon que de ne jamais adresser la parole à un voyageur de la seconde classe; quant à la vile multitude de l’avant, il ne saurait pour eux en être question.

Les voyageurs qui occupent les cabines des secondes sont une humble et inoffensive race qui fait ses délices des restes dûment arrangés du dîner du grand salon. On peut les voir souvent monter la garde à l’entrée des premières, et d’un œil avide, noter au passage les plats qui reviennent et qu’ils pourront bientôt reconnaître sur leur propre table. C’est alors le moment de donner des pourboires aux stewards ou garçons de service, afin d’être favorisé de tel ou tel plat, et l’on peut dire que, sur ce point, il existe à bord un véritable système de surenchère.

Les passagers de la seconde classe se font un point d’honneur de ne jamais adresser la parole aux passagers de la troisième, on peut même dire que ceux-là ont une certaine peur de ceux-ci; mais ils cherchent en revanche, et par tous les moyens, à nouer, en passant, quelques relations fugitives avec l’un ou l’autre des gros bonnets de la première classe. On les voit, pour la satisfaction de cette louable ambition, supporter avec une grande égalité d’âme les plus effroyables humiliations.

La foule des passagers de troisième classe, cantonnés à l’avant, se compose en général de gens fort indépendants, et que l’exclusivisme des classes supérieures touche peu.

Pour nous jeunes aventuriers, ce qui nous manquait, ce n’était ni le courage ni l’espérance; ces vertus, au contraire, formaient le plus clair de notre capital, et je crois pouvoir dire que nous étions aussi heureux qu’en pareille circonstance on peut l’être à notre âge. Flâner et rire; nous chauffer comme des lézards au brillant soleil du tropique ou chercher l’ombre des bastingages et du gaillard d’avant; ne quitter la pipe qu’à l’heure des repas, où notre appétit féroce avait, en un clin d’œil, raison de notre modeste ordinaire; guetter les bonitos[B], les poissons volants et les requins; jouer au palet, au whist (et à quel whist admirablement mal joué!) et à toutes sortes de jeux de hasard; danser la gigue, l’écossaise, le branle, et mille autres danses connues ou inconnues au lecteur; boxer, faire des armes, nous livrer à toutes sortes de farces et de plaisanteries: voilà comment nous passions le temps, sans jamais penser autrement au lendemain que comme au jour qui devait nous apporter la fortune.

Mais revenons à notre traversée. Après avoir changé de bateau à Saint-Thomas, très-jolie petite ville, remarquable par ses trois collines, nous arrivâmes enfin à Colon ou Aspinwall, où nous prîmes le train pour Panama. Bien que cette voie ferrée n’ait que 48 milles (77 kilom.) de longueur, il faut environ six heures pour aller d’un Océan à l’autre.

Là je vis, au départ, un grand personnage, reconnaissable pour tel à la blancheur de son linge, monter en voiture, et, presque aussitôt, chercher de tous côtés son bagage dont une partie était absente. Nous venions de partir et étions déjà à environ 200 mètres de la station. Ayant mis la tête à la portière, j’aperçus un nègre qui, porteur d’un énorme sac de nuit, courait après le train en faisant des gestes les plus extravagants. Je m’adressai au conducteur du train, un Américain, qui se tenait dans le wagon, et je lui demandai s’il allait donner le signal d’arrêter pour donner le temps d’arriver au brave nègre qui courait si vaillamment.

«Ce n’est pas moi que vous prendrez à ce jeu-là! dit-il; si ce gaillard-là est seulement la moitié d’un nègre, il nous aura rattrapés avant que nous ayons eu le temps de nous arrêter.»

Et le train continua de marcher, et le nègre de courir, se rapprochant de plus en plus, si bien que nous pouvions l’entendre haleter. Enfin, d’un dernier et vaillant effort, il franchit en quelques enjambées formidables l’espace qui le séparait encore de nous, saisit d’une main le garde-fou qui entourait la plate-forme, lança son sac dans le wagon, et se hala lui-même après le sac, à la force du poignet.

«Bon nègre! cria le conducteur, d’un ton approbateur.

—Diable de train! répliquai-je. Est-ce que vous n’allez jamais plus vite que cela?

—Pas ici, en tout cas, dit-il. Car si nous le faisions, en moins de deux minutes et demie nous irions patauger dans ce vilain marais!»

Je voulus inviter le nègre à se rafraîchir au comptoir (presque tous les trains en Amérique ont un comptoir—a bar—où l’on peut boire pendant le voyage)[C], mais je n’oublierai jamais l’expression d’horreur avec laquelle cette proposition fut accueillie par l’intelligent et distingué personnage qui servait à boire aux voyageurs.

D’abord il donna cours à son indignation, en enfilant à la suite les uns des autres une série de jurons effroyables; il se mit ensuite à cracher violemment autour de lui, reprit haleine, cassa un verre pour calmer son émotion, et finalement, voyant ma confusion et se radoucissant, me dit:

«Ah! je comprends, vous êtes étranger; vous n’êtes pas au fait de nos libres institutions; vous avez été élevé dans un pays où l’on regarde presque ces êtres-là (montrant du doigt le pauvre nègre essoufflé) comme des créatures humaines. Mais qu’il ne vous arrive plus d’inviter des nègres à boire à mon bar, ou il y aura du tapage, entendez-vous!»

Je donnai donc une petite pièce au malheureux nègre, et me réconciliai avec le bar-keeper, qui n’était pas un mauvais garçon, à part ce que je considérais alors comme son injustifiable préjugé contre les gens de couleur (je dois avouer que mes opinions se sont depuis un peu rapprochées des siennes). Il me fit un verre d’excellent mint-julep[D], et ne voulut pas entendre parler de payement. Ce fut là, je crois, ce qui me disposa tout particulièrement en sa faveur.

Panama, bien que situé au milieu du plus magnifique paysage, nous fit l’effet d’une assez vilaine et sale ville. Il n’y avait rien qui valût la peine d’être vu, sauf les ruines, dont l’aspect rappelait les dévastations commises par les pirates qui, du temps de la reine Élisabeth, infestaient ces parages.

Le jour de notre arrivée, le pays était, comme d’habitude, en révolution, ou pour mieux dire en émeute. Le lendemain l’émeute était finie, et tous les habitants se remirent à leur occupation habituelle, qui consiste à rançonner les voyageurs durant le peu de jours que ceux-ci ont à passer chez eux. Les voyageurs partis, les dissensions renaissent et amènent la mort de quelques chiens perdus et de quelques cormorans inoffensifs.

Soit dit en passant, ces oiseaux, qui portent le nom «d’oiseaux récureurs», sont, dans cette ville et dans plusieurs autres du même genre, les seuls agents de la salubrité publique. Ils dévorent toutes les épluchures et les immondices, que les habitants se contentent de jeter dans la rue, et rendent de si indispensables services, que le meurtre volontaire d’un de ces oiseaux est puni d’une forte amende.

Nous avions tout à fait assez de ce délicieux endroit où il nous fallut rester quelques jours pour attendre les voyageurs de New-York. Aussitôt qu’ils furent arrivés, nous nous embarquâmes pour San-Francisco, sur un vapeur américain qui n’attendait, pour partir, que ce petit complément de quinze cents passagers.

L’oncle Sam[E] n’a pas pour ses enfants, lorsqu’ils sont à bord, les soins paternels que John Bull a pour les siens; aussi peut-on se figurer aisément que l’avant d’un steamer américain, avec neuf cents personnes entassées dans l’entrepont, comme des harengs dans un baril, n’est pas le lieu du monde le plus agréable. La plupart des nouveaux venus étaient des Irlandais ou des Allemands, et comme ils n’étaient d’une propreté recherchée ni sur leur personne ni dans leurs habitudes, je puis certifier à mes lecteurs qu’une étable à porcs, qui n’aurait pas été nettoyée depuis un an, serait un véritable lieu de délices, comparée à l’endroit qui devait nous servir de salon et de chambre à coucher.

Nos lits consistaient en trois rangées de couchettes de sangle, dont deux sur les côtés et la troisième au milieu de l’entrepont, disposées sur toute la longueur de l’avant à l’arrière. Chacun de ces lits de sangle était occupé par quatre personnes, et l’on comprend que chacun ne devait avoir que juste la place nécessaire pour s’étendre. Pour ma part, je préférai de beaucoup étendre ma couverture sur le pont, et dormir à la belle étoile, au risque d’être en butte aux injures et même aux coups de pied des hommes de service, ou de me voir asperger par la pompe, qui inondait le pont de grand matin pour le service journalier.

Les dispositions prises pour nourrir tout ce monde-là n’étaient guère plus satisfaisantes. Nos repas, grossiers mais à coup sûr suffisants à ne considérer que la quantité, nous étaient servis sur des tables suspendues qu’on laissait tomber du plancher supérieur. Nous avions à manger debout, et heureux ceux qui, même en se tenant debout, pouvaient obtenir une place. Les tables, vu le nombre des passagers, devaient être desservies et resservies trois fois à chaque repas, et pour trouver place à la première ou à la seconde table, c’était une mêlée régulière dont il fallait sortir vainqueur. Puis, bien souvent, la place conquise se trouvait tout près des bossoirs, et l’on avait alors la chance de recevoir quelque coup de pied de l’un ou de l’autre des pauvres animaux qui étaient entassés là et traités avec à peu près autant d’humanité et de propreté que les hommes. Quand le temps était mauvais, il est facile de concevoir que, dans de pareilles circonstances, on recevait sur ses habits une plus grande portion du dîner qu’on n’en portait à sa bouche. Heureusement, les gros temps sont rares dans ces parages.

En dépit de tout, nous étions assez gais, mais nous appelions de tous nos vœux le jour où nous arriverions à cette ville de San-Francisco dont nous avions tant entendu parler avant et surtout depuis notre départ. Ceux qui avaient des revolvers passaient leur temps à les nettoyer et à les mettre en état de service, San-Francisco passant encore pour le lieu du monde où régnait la licence la plus effrénée.

Je me souviens que c’est durant cette partie de notre voyage que tomba l’anniversaire de Sa Majesté la reine d’Angleterre, et je ne doute pas que notre souveraine n’eût ressenti une joie véritable à voir l’entrain avec lequel nos compatriotes donnèrent en cette occasion carrière à leurs sentiments. Malheureusement, l’un d’eux poussa l’enthousiasme jusqu’à dire des injures à un homme de l’Ouest, dont la patience n’était pas la vertu dominante. Celui-ci, dans la chaleur de la discussion, tira son revolver, et notre compatriote, qui n’eut que le temps de s’esquiver, reçut, au moment où il franchissait la porte, une balle dans certaine partie de sa personne qu’il ne put de quelques jours faire servir à sa fonction normale, celle de s’asseoir. L’homme de l’Ouest fut, pour la forme, mis aux fers pendant un jour ou deux, puis remis en liberté sur la parole qu’il donna de ne plus avoir recours à ce genre d’argument. L’affaire s’arrangea, et tout finit par force poignées de mains et force rasades.

En remontant la côte du Mexique, nous touchâmes à Acapulco pour faire du charbon, et nous eûmes le plaisir d’une course à terre et d’un bon repas d’œufs et de volaille. Les seuls animaux vivants que l’on put trouver dans la ville nous parurent être des poules et des poulets.

Les indigènes nageaient par centaines autour du steamer et paraissaient passer la plus grande partie de la journée dans l’eau. Pendant tout ce temps, de nombreux requins ne cessaient de se montrer autour du vaisseau; mais les moricauds ne semblaient pas s’en préoccuper le moins du monde. Ils portaient tous un couteau attaché à une ceinture de cuir et, lorsque nous leur demandions s’ils n’avaient pas peur des requins, ils nous montraient leur arme en riant. On les voyait plonger dans dix brasses d’eau pour la plus petite pièce d’argent que les passagers leur lançaient par-dessus bord, et la plupart d’entre eux avaient la bouche pleine de ces menues monnaies lorsque nous nous éloignâmes.

Je suppose que c’est la chaleur qui a porté les indigènes à contracter de pareilles habitudes, car Acapulco doit être, ou peu s’en faut, l’endroit le plus chaud de la terre.

Peu de jours après avoir quitté ce four brûlant, nous passâmes par la Porte d’Or: c’est le nom donné à l’entrée du magnifique port de San-Francisco. Il me serait difficile de dire quelle était notre joie à la pensée que nous allions enfin être délivrés de notre infecte prison.

La plupart de nos compagnons de voyage n’allaient pas plus loin, et, comme le bateau qui devait nous porter à l’île Vancouver ne partait pas de quelques jours, nous fûmes enchantés de l’occasion qui nous permettait de faire un court séjour dans la Golden City (cité de l’or).

L’emplacement où s’élève aujourd’hui la ville de San-Francisco n’offrait, avant l’année 1849, un spectacle digne d’admiration ni à l’amant de la nature ni au chercheur de nouvelles relations commerciales.

Une moitié de cet emplacement était alors occupée par les basses eaux de la baie, et l’autre moitié n’était qu’un amas de collines de sable presque absolument dénuées de végétation. Les pères de la mission de Dolorès et quelques colons et pêcheurs éparpillés dans le voisinage formaient toute la population. Il eût été difficile de trouver sur la surface du globe un lieu plus paisible et ayant plus complétement l’apparence de devoir rester indéfiniment ce qu’il était.

Telle est cependant la magique puissance d’attraction que l’or exerce sur les hommes, qu’à la fin de la susdite année, où commença l’immigration des chercheurs d’or, il ne pouvait pas y avoir moins de quatre-vingt mille personnes réunies sur la plage où s’élève maintenant la métropole du Pacifique septentrional. La rade, dont les eaux n’avaient jusque-là porté aucun bâtiment plus lourd que le canot de l’Indien ou le bateau du pêcheur, fut soudain couverte de vaisseaux de toutes les nations du monde, et couverte pour longtemps; car de longs mois s’écoulèrent avant que la plupart de ces navires pussent repartir, vu l’impossibilité absolue de retenir les équipages qui les avaient amenés ou d’en trouver d’autres pour le retour.

Parmi les vieux forty-niners (immigrants de 1849), comme s’appellent avec fierté ceux des anciens pionniers qui restent encore, il est curieux de noter le grand nombre de ceux dont les bras tatoués indiquent quelle fut autrefois leur profession.

Cette année 1849 vit donc une multitude de tentes blanchir à perte de vue les rivages de la baie, et bientôt s’élevèrent, avec une rapidité qui tenait du prodige, d’immenses hôtels, des magasins, des bâtiments de toute espèce, uniformément construits en bois.

Vraiment, l’énergie déployée par ceux qui ont bâti cette ville et surmonté les obstacles naturels qu’offre sa position, est merveilleuse. Nulle autre cité d’une grandeur et d’une importance comparable (Melbourne exceptée peut-être) n’atteignit un pareil développement dans le court espace de vingt ans. Les collines de sable ont été littéralement chargées à la pelle dans des tombereaux et portées à la mer, de sorte qu’en même temps qu’on gagnait sur la terre l’emplacement occupé par la colline, on gagnait sur la mer un emplacement correspondant, rempli par la colline qu’on y jetait.

Aujourd’hui même, la partie basse de la ville est entièrement bâtie sur pilotis, et le sous-sol des maisons, qui faisait autrefois partie de la baie, est maintenant complétement à sec, grâce à ce travail continu d’empiétement sur la mer.

Ce sous-sol sert d’habitation à des milliers de rats, de chiens et de porcs, qui, les épluchures et ordures de toutes sortes ne manquant jamais, semblent vivre dans la plus heureuse abondance et la plus parfaite tranquillité. On ne peut, en visitant ce quartier de la ville, s’empêcher de se féliciter que le choléra soit inconnu sur la côte du Pacifique.

Il n’est pas étonnant qu’un lieu exerçant de si puissantes séductions sur les chercheurs d’or ait été, dès l’origine, le rendez-vous des coquins les plus audacieux du monde entier. Le revolver et le «bowie-knife» (sorte de long couteau-poignard) commençaient les querelles et les terminaient, et la justice, rendue du reste par les agresseurs, n’était qu’une cruelle dérision.

Les choses en arrivèrent à ce point que, quatre ou cinq ans plus tard, les plus honnêtes parmi les habitants de la ville se dirent qu’après tout il fallait, pour produire une réaction suffisante, avoir recours aux mesures extrêmes, et, partant de ce principe que la fin justifie les moyens, l’administration de la justice fut enlevée aux autorités régulières et confiée à un Comité de vigilance choisi parmi les citoyens. Tous les suspects reçurent l’ordre de partir dans les vingt-quatre heures, sous peine de mort s’ils s’avisaient de reparaître, et tous ceux contre lesquels s’élevèrent les moindres preuves de vol ou de crimes plus noirs, furent immédiatement exécutés conformément à la procédure sommaire de la Lynch Law (loi de Lynch)[F]. Parmi ceux dont on se débarrassa ainsi se trouvait un des juges du district, qui fut convaincu d’avoir fait partie d’une bande de voleurs et d’assassins.

Ces mesures terribles eurent bientôt l’effet désiré, et—quoiqu’il soit malheureusement probable que bien des innocents ont été sacrifiés—San-Francisco est peu à peu devenue aussi sûre que la plupart des autres villes du monde. Toutefois il faut convenir qu’au point de vue des mœurs il y règne une liberté qui trop souvent touche à la licence.

Ce fut un dimanche que nous entrâmes dans le port, et nous nous attendions en conséquence à y voir régner un calme religieux; nous fûmes donc très-surpris de voir—du pont du navire qui longeait les quais, sur lesquels s’élevaient de longues rangées de docks et d’entrepôts construits en bois—tous les hôtels et toutes les bar-rooms ouverts et pleins de monde. Partout on entendait le choc des billes dans les salles de billard, et nous ne fûmes pas plus tôt à terre que nous apprîmes que, le soir, les théâtres seraient ouverts. On peut penser si tout cela offusquait les sentiments religieux des passagers anglais, si sévères observateurs du repos dominical.

Le port offrait un spectacle des plus animés. Les quais et les rues fourmillaient de monde. Ici, des parents ou des amis accouraient pour recevoir les voyageurs attendus d’Europe; là, des foules joyeuses profitaient du dimanche pour faire des excursions à Oaklands et sur divers autres points de cette rade, la plus vaste du monde. Le mouvement et le bruit étaient tels, qu’on pouvait à peine s’y reconnaître. Le grondement d’innombrables omnibus, camions, voitures et chariots de toute espèce, roulant sur les routes pavées en bois, était assourdissant; et, pour mettre le comble à ce tumulte, on entendait de tous côtés le sifflet strident des bateaux à vapeur, le claquement des fouets, les jurons des conducteurs, le hennissement des chevaux, les cris des porteurs et des garçons d’hôtel: bref, une tempête de bruits dont on ne peut se faire une idée si l’on ne s’est trouvé jeté, au moins une fois, dans une pareille Babel.

Après un pugilat sérieux, soutenu pour la possession de nos bagages contre les représentants des divers hôtels,—où figuraient côte à côte un Irlandais à la figure sale et aux vêtements plus sales encore, un lourd enfant de l’Allemagne, dont la seule chance d’attirer l’attention était son énorme stature, un agile et bouillant Français, et un regular New York tout[G] avec ses boutons de faux diamants et son énorme chaîne de similor,—nous nous trouvâmes enfin, mon ami et moi, dans l’omnibus d’un modeste hôtel situé dans l’une des rues qui débouchent à angle droit sur l’artère principale de la cité, la Montgomery Street. Nous eûmes le bonheur peu ordinaire, une fois assis, de nous retrouver en possession de tout notre bagage, plus une cinquantaine de cartes d’hôtel dont on avait bourré nos poches.

La vie n’est pas chère à San-Francisco. Le vivre et le logement n’y coûtent pas, et cela dans les meilleurs hôtels, plus de trois dollars (16 fr. 25 c.) par jour. Il y a des salons pour les fumeurs, des salles de billard, des salles de lecture tenues sur le pied le plus somptueux, et une foule d’arrangements qui nous rappellent bien plutôt nos clubs (cercles) que nos hôtels, ces affreux hôtels où le voyageur n’a pour se distraire que la contemplation d’un vieux et lourd mobilier d’acajou, un indicateur des chemins de fer vieux de trois mois, une table à écrire qui semble disposée pour ôter au voyageur découragé l’envie de s’en servir, et quelque vieux livre, sale et jauni, qui a toute l’apparence de n’avoir jamais été ouvert.

Il y a aux États-Unis quelques coutumes très-singulières. L’une d’elles est le free lunch. Voici en quoi il consiste. Un prix fixe est demandé dans certains bars ou restaurants pour une boisson quelconque, et, lorsqu’il s’agit de spiritueux, la bouteille et un verre sont placés devant le consommateur, qui prend ce qu’il veut, sans que personne regarde à la quantité. Une collation ou lunch est toujours servie, et, comme pour les boissons, on compte naturellement que le consommateur en usera avec discrétion. On doit présumer que la consommation moyenne reste dans les bornes du prix demandé, car, s’il en était autrement, les propriétaires de ces établissements en seraient bientôt réduits à fermer boutique; mais ce qu’il y a de certain, c’est que la coutume du free lunch tend à entretenir dans la paresse une armée de loafers (fainéants, vagabonds), qui, ayant chacun de quoi payer son bit ou son quarter dollar (65 centimes ou 1 fr. 35 c.), se gorgent, comme le boa constrictor, de façon à pouvoir attendre le jour suivant. Quand ces pratiques-là sont une fois connues, on s’arrange pour leur administrer, à leur insu, une bonne purgation, ce qui leur apprend à se montrer un peu plus réservés dans leurs visites.

Il y a fort peu de villes aussi grandes qui soient plus vivantes et plus gaies que Frisco[H]. La ville elle-même est composée de trois parties principales. La plus basse, au bord de l’eau, est la partie commerçante de la cité, et, à l’exception de l’inévitable bar-room qu’on rencontre à chaque pas, elle est entièrement occupée par d’immenses entrepôts et des magasins de gros. Les quais et la partie du port qui les avoisine sont couverts de navires venus de toutes les parties du monde, et la vue de cette rade immense est vraiment magnifique. La partie centrale est, pour toute la côte nord du Pacifique, le rendez-vous du monde fashionable. Elle se compose de Montgomery-Street et des rues avoisinantes, et la description la plus exacte qu’on en puisse faire consiste à dire qu’elle tient à la fois du quartier du Strand et de celui de Regent-Street, à Londres. C’est dans cette partie de la ville que se trouvent les principaux hôtels, les beaux magasins et les théâtres; c’est là que se fait admirer la fleur du beau monde, et que les dames se distinguent par l’exagération des modes parisiennes de l’année précédente. Les voitures légères et les beaux attelages ne font qu’aller et venir entre cette partie de la ville et la partie supérieure. Cette dernière, où se trouvent les villas des résidents riches, s’étend jusqu’au pied des collines de sable, qu’elle transforme peu à peu en Élysées parsemés de maisons jolies comme des bonbonnières.

Les rues ont toute l’animation que donne le commerce le plus actif, et fourmillent de monde appartenant à toutes les nations et à toutes les classes de la société. Un trait toutefois est commun à tous, c’est le cosmopolitisme, qui fait que personne ne s’offense des manières ou des habitudes de ses voisins. Les Chinois constituent un des éléments importants de la population et vivent dans un quartier à part. Toutefois je conseille à ceux qui voudraient visiter ce dernier, de ne pas le faire sans un flacon de sels sous le nez, pour peu qu’ils aient cet organe délicat.

Dans le voisinage immédiat de la ville, la campagne est d’un aspect stérile, et le climat n’est pas des plus agréables. Il y règne un vent froid, qui pendant toute l’année souffle de la mer dans le milieu du jour, et vous remplit les yeux, la bouche et tous les pores des particules les plus fines du sable qui couvre partout cette plage. Mais pour peu que l’on quitte la côte, le pays et le climat sont également délicieux.

Nous fîmes nombre de charmantes excursions dans le voisinage, et nous aurions bien voulu, mon ami et moi, pouvoir rester plus longtemps; mais, comme ni nos projets ni nos finances ne nous le permettaient, nous partîmes pour l’île Vancouver, en compagnie de la plupart de ceux de nos compagnons de voyage qui étaient venus avec nous d’Angleterre.

Nous étions en outre accompagnés par trois ou quatre cents mineurs californiens que la réputation grandissante des nouveaux terrains aurifères attirait vers la Colombie anglaise.

Le nombre beaucoup moins grand des passagers nous permettant d’avoir un peu plus nos aises à bord, notre voyage fut infiniment plus agréable de San-Francisco à Vancouver qu’il ne l’avait été de Panama à San-Francisco.

Toutefois, lorsque nous approchâmes enfin du but de cette longue traversée, un changement profond se manifesta parmi les «jeunes». Ce voyage, à vrai dire, n’avait été pour nous, jusque-là, qu’un voyage d’agrément; mais le moment arrivait de songer que nous allions être aux prises avec de dures réalités, et que notre vie d’aventures ne faisait que de commencer.

En peu de jours, l’air d’insouciante gaieté qui, pour ainsi dire, ne nous avait pas quittés depuis notre départ, fit place à un sentiment d’impatience, à une sorte d’agacement nerveux qui, sans bannir l’espérance, trahissait nos inquiétudes. L’adolescent (la plupart d’entre nous n’étaient encore que cela) se sentit presque soudainement transformé, changé en homme. Les liens de l’amitié, qui n’avaient été qu’ébauchés, se resserrèrent plus étroitement; on forma des plans d’association; on se mit, d’un œil plein parfois de regrets et de repentirs, à compter son argent et à tirer plus fréquemment de sa cachette le portrait chéri d’une mère ou d’une fiancée.

Comme contraste à nos manières et à notre conduite, on ne saurait rien concevoir de plus complet que la conduite et les manières des vieux routiers qui se trouvaient parmi nous. D’abord, en thèse générale, rien n’égale le stoïcisme et le sang-froid de celui qui, depuis longtemps, a fait de la recherche de l’or sa profession. Des alternatives successives de bonheur et de malheur, dans lesquelles le malheur n’a que trop souvent prédominé, l’ont rendu plus indifférent que qui que ce soit au monde et aux circonstances qu’il traverse.

Le vieux chercheur d’or est la plupart du temps une espèce de bourru bienfaisant. Son existence solitaire a fini par le rendre réservé et contemplatif. Il n’est pas rare que ses connaissances, grâce à la lecture dont il a pris l’habitude pour charmer les loisirs de son isolement, soient très-supérieures à ce que l’on s’attendrait à trouver chez un mineur. Quelquefois, naturellement, il se produit une réaction, violente comme on peut le croire chez des hommes d’un tempérament pareil, et alors notre ours devient un vrai diable auquel il ne manque que les cornes et le pied fourchu.

C’était d’un air protecteur et en quelque sorte paternel que nous autres jeunes novices étions regardés par ces «honnêtes mineurs», qui aimaient à nous entendre parler du pays et éveiller en eux des souvenirs du jeune âge, depuis longtemps oubliés. En échange, bien qu’ils fussent généralement plus disposés à écouter qu’à parler, ils nous donnaient maint conseil utile, maint avis précieux pour notre conduite future.

Le cinquième jour, nous pénétrâmes dans le détroit de Fuca, qui sépare l’île Vancouver du territoire de Washington, et nous saluâmes la plus éloignée à l’ouest des provinces de cet empire britannique «sur lequel le soleil ne se couche jamais». Quelques heures après, nous jetions l’ancre dans le port d’Esquimalt, l’une des principales stations navales que possède l’Angleterre sur la côte nord du Pacifique. Deux ou trois vaisseaux de guerre se balançaient doucement sur l’eau tranquille de cette rade où se réfléchissaient, comme dans un miroir, les collines couvertes de pins qui l’environnent.

Nous nous croyions tous arrivés à Victoria, capitale de la colonie, et nous nous attendions par conséquent à voir une ville assez considérable; aussi grand fut notre désappointement en voyant que la soi-disant métropole ne comptait que quelques douzaines de log-huts (cabanes faites de troncs d’arbres superposés) et de hangars couverts de planches. Nous nous regardions les uns les autres avec un air de profonde consternation. Les vieux chercheurs d’or eux-mêmes ne pouvaient s’empêcher de partager notre inquiétude.

L’amas de cabanes et de hangars que nous prenions pour la ville était dominé par une construction plus ambitieuse, mais faite aussi de troncs d’arbres, en face de laquelle s’élevait un sémaphore au haut duquel flottait un drapeau portant les initiales de la Compagnie de la Baie d’Hudson «H. B. C.» (Hudson’s Bay Company).

Étant monté sur la dunette pour porter plus loin mes regards, j’entendis entre deux vieux Californiens le dialogue suivant, peu fait, il faut le reconnaître, pour modifier favorablement mes premières impressions.

«Hé! Bill, ça me fait l’effet d’une drôle de colonie! Où sont donc les habitants?

—Je ne saurais dire. Je suppose qu’ils vivent sous terre, à moins qu’après s’être faits naturaliser Peaux-rouges, ils ne se soient retirés dans le désert pour y compléter leur éducation et faire exécuter leur tatouage de guerre.

—Bon! et maintenant, qu’est-ce que c’est donc que ce drapeau-là?

—Ça, dit Bill, après avoir considéré avec attention le drapeau et lu les lettres qui se déroulaient dans ses plis, «B. C.,» en histoire ancienne, si je me rappelle bien ce que nous disait autrefois notre maîtresse d’école, signifie «Before Christ» (avant Jésus-Christ); je soupçonne donc ces trois lettres «H. B. C.,» de vouloir dire «Here before Christ» (ici avant Jésus-Christ), et en effet cet établissement ne semble pas avoir été visité par beaucoup d’étrangers depuis cette époque. Je parie que ce que nous aurons de mieux à faire sera de retourner de ce pas en Californie! Qui est-ce qui veut parier?»

Heureusement pour nous, un changement de scène ne se fit pas attendre. Nous vîmes de longues files de camions et de voitures—celles-ci, il est vrai, simples charrettes posées sur les essieux sans le moindre ressort—s’avancer, conduites par des nègres, le long du quai, et nous apprîmes avec ravissement que Victoria était situé à trois milles (environ cinq kilom.) de là, sur le bord d’une autre baie dont les eaux sont trop basses pour admettre des vaisseaux de haut bord, et que Sambo ou Cuffey se feraient un plaisir de nous y transporter, nous et tout ce qui nous appartenait, pour la modique somme d’un demi-dollar par tête.

Nous partîmes aussitôt, et après avoir suivi pendant une demi-heure environ une route bordée de bois, qui, de distance en distance, nous laissaient apercevoir la mer par quelque échappée, nous vîmes tout d’un coup se dérouler devant nous le panorama du port et de la ville de Victoria. De tous côtés la vue s’étendait sur un ravissant paysage qui nous apparaissait baigné dans l’atmosphère limpide d’un soir de printemps.

La ville, composée à ce moment de maisons de bois peintes de diverses couleurs, s’élevait en amphithéâtre sur une légère éminence descendant en pente douce jusqu’au bord de l’eau, de sorte qu’on pouvait parfaitement distinguer tous les édifices. Dans le voisinage immédiat de la ville, la campagne ressemblait à un parc parsemé çà et là de bouquets de chênes et d’amas de roches noires se détachant vigoureusement sur le vert de l’ensemble.

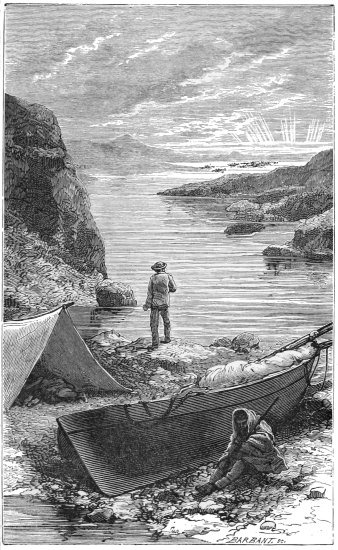

De nombreuses villas surgissaient de tous côtés au sein de la forêt, pour la plus grande partie vierge encore, qui formait le fond du paysage, ou couronnaient les hauteurs dominant les environs. De hautes collines rocheuses, ombragées de bois de pins et de sapins, derrière lesquels le soleil se couchait en les colorant de ses teintes changeantes, fermaient la vue du côté de la terre. Du côté de la mer, au delà du golfe de Géorgie, les monts Olympe montraient leurs cimes neigeuses encore empourprées par les derniers rayons du soleil, tandis que sur leurs flancs montait rapidement l’ombre épaisse de la nuit. Dans le port, quelques bateaux à voile ou à vapeur étaient paisiblement à l’ancre, immobiles au milieu des rapides canots indiens qui glissaient comme furtivement autour d’eux, sous l’effort léger des pagayes maniées par leurs pittoresques occupants. De temps à autre, quelques notes de la plaintive mélodie que chantent les canotiers indiens, en battant la mesure avec leurs pagayes, arrivaient jusqu’à nous, portées sur l’air calme du soir.

En face de la ville, de notre côté, s’élevait la «rancherie» ou village de la tribu indigène. Ses énormes huttes, dispersées au hasard et formées de blocs de cèdre mal équarris et noircis par le temps, faisaient un contraste curieux avec les demeures aux couleurs gaies que les envahisseurs multipliaient sans cesse. Non loin de là on pouvait voir, près du chemin même que nous avions à suivre, un assez grand nombre de tentes, formant à l’écart un village tout blanc, d’où venait jusqu’à nous le son de voix joyeuses.

Le calme enchanteur du paysage qui se déroulait devant nos yeux invitait à la contemplation et au repos. Nous nous arrêtâmes d’un mouvement instinctif, sans nous consulter, pour attacher nos regards sur cette contrée que nous devions habiter pendant notre séjour dans le nouveau monde. Nous restions là pensifs, osant à peine faire un pas en avant, craignant que le charme ne vînt à se rompre et que tous ces rêves dorés ne s’évanouissent en fumée. Un de nos compagnons, d’une nature moins poétique que la nôtre et dont l’estomac exigeant était en outre excité par l’odeur de cuisine qui s’exhalait des campements du voisinage, nous tira de notre rêverie. Nous nous remîmes en marche, et, quelques instants plus tard, après avoir traversé le pont jeté sur le port, nous entrions dans Victoria, port principal de la Colombie anglaise.

Arrivé à l’hôtel, où nous conduisit notre voiturier, qui sans doute portait quelque intérêt à la prospérité de cet établissement, je ne fus pas peu surpris de voir l’entreprenant propriétaire m’introduire, lorsque je lui demandai un lit pour la nuit, dans une salle de billard. Il me montra sur le plancher, et cela de l’air le plus aimable du monde, un espace d’environ trois pieds de large où je pouvais, en compagnie de quarante ou cinquante autres individus aussi confortablement installés que moi, étendre mes propres couvertures et passer la nuit pour la bagatelle de cinquante cents.

Je commençai à regretter de ne pas m’être pourvu d’une tente à San-Francisco ou de ne pas m’être arrêté au camp de Canvas Town (ville de toile), où j’aurais pu jouir pour rien du droit de possession d’un espace un peu moins étroit. J’adressai de timides remontrances à mon hôte, qui me parut légèrement animé par la perspective de gain que lui offrait le grand nombre de voyageurs à loger; mais tout ce que je pus obtenir de lui fut la réponse suivante: «Il faudrait avoir bien mauvais caractère pour élever la moindre plainte en pareille circonstance. Vous pouvez, si vous en avez envie, ajouta-t-il, étendre vos couvertures sur le bord du chemin ou demander à un Indien de partager sa hutte avec vous, mais le prix d’une nuit passée à mon hôtel est pour les blancs de cinquante cents, les nègres rigoureusement exclus.»

L’originalité de ce singulier aubergiste nous amusa et fut cause, plus que toute autre chose, que nous nous soumîmes à ce désagrément et à cette extorsion. Nous allâmes, du reste, dans la soirée, visiter d’autres maisons; mais nous les trouvâmes toutes pleines et fûmes, en fin de compte, heureux d’avoir, pour nous étendre, nos six pieds de parquet en longueur sur trois de largeur.

J’allai me coucher d’assez bonne heure sur ma part de plancher. J’aurais même assez bien dormi, car je m’étais habitué à n’avoir pour lit que le pont du vaisseau, si deux messieurs qui arrivèrent fort tard ne nous eussent demandé la permission de jouer au billard une partie dont l’enjeu était de cent dollars. Ils ne manquèrent pas de nous promettre qu’ils ne nous dérangeraient point, et pendant quelque temps ils tinrent assez bien leur promesse. Mais un des joueurs, oubliant, dans l’accès de mauvaise humeur que lui causait la perte de la partie, les conditions auxquelles on lui avait permis de jouer, frappa du gros bout de sa queue un coup violent sur ce qu’il supposait être le plancher. Le coup porta en plein dans la poitrine d’un jeune Anglais solide et rageur qui, ne goûtant pas ce genre de plaisanterie, sauta sur le joueur et l’envoya, d’un coup de poing dans l’œil, rouler sur les dormeurs étendus sur le plancher. Une horrible confusion s’ensuivit; les lumières furent subitement éteintes et chacun se mit à frapper à tour de bras sur tout ce qui se trouvait à sa portée. Quelqu’un, au milieu du bruit et de l’obscurité, tira un coup de revolver, et la bagarre ne finit que par la fuite des deux joueurs.

Depuis lors, éclairé par une connaissance plus intime des roueries inimaginables des joueurs américains, je me suis demandé plus d’une fois si le coup de queue final n’avait pas été prémédité de la part du joueur qui perdait.

Il n’y a pas plus d’une quinzaine d’années, les seuls êtres civilisés (si on peut leur donner ce titre) qui s’aventurassent dans les déserts de la Colombie anglaise, étaient les trafiquants et les employés de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Ils occupaient quelques forts disséminés sur d’immenses espaces et servant de postes avancés au vaste système établi par la Compagnie pour l’exploitation du commerce des fourrures, et vivaient en termes d’amitié avec les membres des nombreuses tribus indiennes qui peuplaient le pays.

Ces forts ont été conservés, mais dans un but bien différent de leur destination première. Quelques-uns d’entre eux forment aujourd’hui le centre de petites villes et, au lieu d’être des entrepôts de fourrures et de pelleteries, contiennent les entrepôts où s’approvisionnent les blancs.

Le pays, au point de vue agricole, offre si peu de ressources, que, selon toute probabilité, aucun changement ne serait venu, pendant un siècle ou deux, changer son aspect primitif, sans les découvertes de l’or faites sur les bords du Fraser en 1858. Aussitôt que le bruit de ces découvertes parvint en Californie, les mineurs accoururent en foule. C’étaient pour la plupart de vrais pionniers américains, entreprenants, expérimentés, et qui poussèrent si avant leurs recherches, qu’en 1861 ils découvrirent le district du Caribou. Ce fut cette même année-là que les premières nouvelles de l’existence de l’or dans la Colombie anglaise parvinrent en Angleterre et y excitèrent l’effervescence dont nous avons déjà entretenu le lecteur.

Un grand nombre de ces premiers pionniers américains sont restés dans le pays, de sorte que la colonie, bien qu’anglaise de nom, se compose d’une population dont la moitié au moins est étrangère à l’Angleterre. Du reste, le caractère cosmopolite commun aux populations de la côte du Pacifique se retrouve là parfaitement marqué: il y a, outre les Américains et les Anglais, des Français, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Chinois, en un mot des représentants de presque toutes les races humaines.

Il est difficile de concevoir un pays d’une si vaste étendue ayant une si petite proportion de sa superficie propre à l’agriculture. On dirait que, sur ce point du globe, il n’y a que des rocs, des bois de pins et des torrents dévastateurs. Les estuaires des rivières sont bordés sans doute de terres qui pourraient être de la plus grande fertilité; mais ces terres sont couvertes de bois de haute futaie, entremêlés de buissons épais, et les défrichements exigeraient de trop grands travaux et de trop fortes dépenses pour qu’on s’y risquât à la légère. Dans le haut pays, il y a quelques vallées dont les terres arables, d’une étendue relativement insignifiante, offrent un sol tout à la fois léger et fertile. Partout où l’irrigation a été possible, on en a tiré bon parti. Mais quand la fertilité naturelle de ce sol vierge sera épuisée, ce qui ne tardera pas, le malheureux cultivateur trouvera difficilement d’autres terres qui ne soient pas trop éloignées des marchés où il peut écouler ses produits. Quant à fumer les terres dans cette partie du monde, on ne peut même pas y songer: les frais à faire pour cela porteraient les produits de l’agriculture à un prix hors de toute proportion avec ceux du commerce extérieur d’approvisionnement.

La véritable richesse du pays consiste en mines, en bois de haute futaie, en pêcheries, et, sous tous ces rapports, elle offre incontestablement de puissantes attractions au capitaliste disposé à courir la chance de tout perdre ou de faire une fortune colossale.

Pour moi, j’étais pressé de donner suite à mes projets, et je me hâtai d’en conférer avec mon compagnon de voyage. En discutant, nous ne tardâmes pas à nous apercevoir que nos vues ne cadraient nullement. Les miennes—cela tenait sans doute à ce que mon esprit n’avait pas été mûri, comme le sien, par de fréquentes désillusions—étaient d’une nature beaucoup plus aventureuse que les siennes. Il désirait, quant à lui, rester où il était pendant quelque temps et y gagner un peu d’argent, avant de s’exposer à toutes les vicissitudes de fortune que ne peut manquer d’offrir la recherche de l’or. Je voulais, au contraire, me jeter immédiatement au milieu de la mêlée, et je le trouvais même bien pusillanime de ne pas partager mon ardeur. Mais, comme sa détermination était tout aussi irrévocable que la mienne, toute discussion ultérieure était inutile. Nous nous séparâmes en nous souhaitant l’un à l’autre toutes sortes de succès.

Je dois dire que, pas plus tard que le jour suivant, ma résolution eut un rude assaut à soutenir. Une offre très-séduisante me fut faite par un homme de loi dont j’avais, par hasard, fait la connaissance et qui me conseilla fortement de ne point me rendre aux mines. «Un mineur, me dit-il, n’est rien autre chose que le canal qui sert à conduire l’or dans la poche des autres. Sans doute le mineur n’admettra jamais qu’il en soit ainsi; mais il n’en est pas moins vrai qu’il n’est qu’un agent qui travaille pour nous. Pour deux ou trois mineurs qui ont su garder l’or qu’ils ont trouvé, je pourrais vous en citer des centaines entre les doigts desquels l’or a coulé comme l’eau. Pour nous, au contraire, gens de la ville, nous n’avons qu’à attendre à la côte que le flot de ces pauvres êtres abusés vienne nous apporter les richesses, fruit de leurs durs travaux.»

Mais l’esprit d’aventure était alors trop puissant chez moi pour me permettre d’écouter la voix de la raison, et je me bouchai les oreilles pour ne pas entendre ces sages conseils. Il est extrêmement probable que, si j’eusse écouté les avis de ce disciple de Blackstone (célèbre légiste anglais), je serais maintenant assez riche pour n’avoir plus besoin de travailler; car, avec une prescience digne de son état, il me recommanda vivement d’employer les deux ou trois cents livres sterling (de 5 à 7500 fr.) qui formaient mon petit capital, à l’achat de quelques lots de terrain qui longeaient le port. Je ne manquai pas d’aller examiner les terrains en question; mais je n’y vis qu’un amas de roches abruptes, éloigné de toute habitation et destiné, selon toute apparence, à faire éternellement tache sur le paysage au milieu duquel ils s’élevaient. Il n’en est pas moins vrai que cet emplacement affreux à voir se vendit cinq ans plus tard dix mille livres sterling (250 000 fr.), et que l’on y voit aujourd’hui les plus vastes entrepôts de la ville.

Quelque absurde que fût l’agitation à laquelle j’étais en proie, elle était d’autant plus pardonnable que presque tout le monde la partageait. Il n’était pas jusqu’aux hôteliers, gardes-magasins et autres rapaces de tous genres, qui ne fussent éblouis par les histoires de fortunes soudaines qui nous étaient rapportées tous les jours, au point d’abandonner les bénéfices assurés de leur état pour courir les chances incertaines de la recherche de l’or. La ville tout entière était dans un état de surexcitation indescriptible, et il aurait vraiment fallu une fermeté à toute épreuve pour résister aux tentations que faisaient naître ces récits merveilleux.

Une fois ma résolution prise, je ne perdis point de temps. J’achetai une paire de mules, autant de provisions qu’elles en pouvaient porter, les quelques outils indispensables, et, ayant rejoint quelques-uns de mes compagnons de voyage qui venaient de s’équiper de la même façon, je me dirigeai avec eux vers un des bateaux à vapeur qui s’apprêtaient à partir pour New Westminster. Ce ne fut pas sans quelques difficultés que nous persuadâmes à nos mules de quitter la terre ferme; mais, étant parvenus, à force de coups de pied et de coups de bâton, à les convaincre de l’inconvenance de leur conduite, nous réussîmes à les conduire à bord et à les attacher à leurs râteliers. Après les avoir débarrassées de leurs fardeaux, nous leur donnâmes une assez forte ration pour qu’elles pussent être de bonne humeur durant la longue traversée qu’elles avaient à faire le lendemain, et nous revînmes à terre pour prendre congé des amis que nous quittions et passer une dernière nuit à rêver aux lingots d’or que le Fraser ne pouvait manquer de tenir en réserve pour nous... sinon pour d’autres.

Le matin suivant, au lever du jour, nous partîmes, après avoir eu la petite aventure suivante.

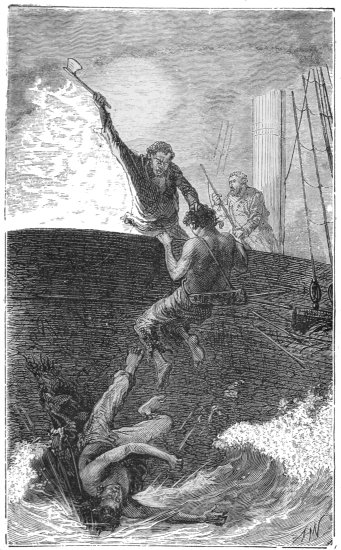

Un de nos compagnons de voyage, dont les pas mal assurés se ressentaient des libations trop copieuses de la veille, ne trouvant pas assez large la planche qui conduisait du quai au bateau, tomba dans l’eau, à la grande consternation de tous. Comme le pauvre garçon ne savait pas nager et que personne ne s’empressait de lui porter secours, je me jetai après lui et je parvins à le conduire jusqu’à un endroit, où prenant pied, je cherchai à le tirer hors de l’eau. C’était en vain que je le tenais par le bras: mon protégé n’avait plus de jambes, et il retomba à l’eau, m’entraînant avec lui et me serrant si fort que je ne pouvais lui être d’aucun secours ni me sauver moi-même. Je commençais à boire et à perdre ma présence d’esprit, lorsque, saisissant un moment favorable, je lui administrai un si violent coup de poing sur le nez, qu’il lui fallut bien me lâcher et couler à fond sans moi. Un bateau arriva à notre secours sur ces entrefaites, je me hissai dedans tout à fait épuisé, et l’objet de mes tendres soins ayant reparu à la surface, fut rattrapé et mis à bord plus mort que vif.

Quand il eut entièrement repris ses sens (et le repos qu’il prit après le bain ne lui fut pas inutile), il m’embarrassa autant par la chaleur de ses remercîments—il était d’origine irlandaise—qu’il m’avait auparavant embarrassé par la vigueur de ses étreintes aquatiques. Heureusement, son nez enflé nous fournit matière à rire: il protesta longuement de la joie qu’il éprouverait à voir son nez rester assez longtemps dans cet état pour lui servir d’avertissement contre l’abus des liqueurs fortes. Je crois que le brave garçon se serait après cela fait couper en morceaux pour moi, et, en vérité, quand plus tard l’occasion s’en présenta, il ne manqua pas d’en profiter pour me témoigner sa reconnaissance.

Au bout de dix heures environ de tours et de détours au milieu des îles nombreuses qui font du golfe de Géorgie le lieu du monde le plus charmant que l’on puisse imaginer, nous atteignîmes l’embouchure du Fraser, et nous fûmes bientôt en vue de New-Westminster, capitale de la Colombie anglaise, petite ville nouvellement éclose sur un des plus beaux sites que présentent les rives du fleuve. La ville est souvent désignée par le surnom de Stump City (la ville des troncs d’arbre), et il faut avouer que nul surnom ne fut mieux mérité. Une immense forêt de cèdres et de pins a été en partie abattue pour faire place aux rues irrégulières et aux chalets épars qui forment la noble capitale de la colonie. Les troncs noirs des arbres énormes s’élèvent de toutes parts, comme pour railler la puissance de destruction de l’homme, depuis la berge du fleuve jusqu’aux sombres massifs de la forêt sur lesquels il n’a pas encore étendu son domaine, et défient les impuissants efforts de leurs chétifs ennemis.

L’aspect de la ville ne nous en causa pas moins un sensible plaisir, car nous pouvions espérer d’être promptement délivrés de la nuée de moustiques qui s’était abattue sur nous depuis le moment que nous étions entrés en rivière. Ce fut pleins de joie que nous débarquâmes, en présence de tout ce que la population comprenait d’hommes, de femmes et d’enfants accourus à l’arrivée du bateau, seul événement qui vînt faire diversion à la monotonie de leur existence et leur offrir la chance de gagner de quoi vivre en exploitant sans pitié les voyageurs.

Nous nous consolâmes très-facilement de n’avoir à passer qu’une nuit à New-Westminster.

La capitale de la Colombie anglaise était alors dans un état tellement embryonnaire, que bon nombre de rues, situées sur le penchant de la colline, n’étaient que des carrières; le confiant étranger s’y trouvait à chaque instant exposé à faire des chutes d’une hauteur de dix à vingt pieds, à supposer que la première de ces chutes ne l’eût pas rendu incapable d’aller plus loin. La ville d’ailleurs n’était pas éclairée, et, comme ce soir-là il faisait nuit noire, il fallait pousser très-loin la curiosité pour entreprendre de la visiter.

Je le fis cependant, et je revenais sain et sauf à mon hôtel sur le quai, fier de mon succès et sifflant gaiement un air quelconque le long du chemin, lorsque... patatras! me voilà à quatre pattes, tombé, d’une hauteur de huit ou dix pieds, sur une masse vivante qui se met à se tordre, à gémir, à piailler, à pousser des cris de toute espèce. Je me rejette en arrière, pour me frotter les tibias, où j’éprouvais une vive douleur, et je tire une boîte d’allumettes de ma poche. J’aperçois alors devant moi un Indien dans une attitude pleine de menaces et la hache levée. Près de lui sa femme et ses enfants gesticulaient et poussaient des cris sauvages contre l’étranger qui était ainsi venu troubler leur sommeil.

Ne sachant pas un mot de la langue de l’Indien, et ne pouvant par conséquent lui faire mes excuses, alarmé d’ailleurs par son attitude, je tirai mon revolver. Aussitôt il laissa tomber sa hache, s’enfuit avec sa femme et ses rejetons cuivrés, et me laissa maître du terrain. Un examen plus attentif me montra que j’étais tombé sur la tente grossière que ces Indiens avaient plantée dans un enfoncement de la route, et que, dans ma chute, j’avais entraîné le tout sur la pauvre famille endormie.

Je m’en retournai en boitant, et arrivai à l’hôtel dans une humeur aussi noire que les rues de New-Westminster.

Nous devions partir le lendemain pour Fort Yale, situé à environ 100 milles (160 kilom.) en amont de New Westminster, et tête de ligne des bateaux à vapeur qui naviguent sur le Fraser.

Je ne crois pas qu’aucun autre fleuve aussi rapide ait jamais eu un service régulier de bateaux à vapeur. A certains endroits, près de Yale, le courant n’a jamais moins de douze à quatorze milles (de 19 à 22 kilom.) de vitesse à l’heure, et tout le cours du fleuve est semé d’écueils de toute espèce.

Les bateaux sont spécialement construits en vue des difficultés de cette navigation. Ils sont aussi plats que possible, et leur tirant d’eau n’est que d’environ deux pieds; mais ils reprennent en longueur et en largeur ce qu’ils perdent en profondeur. Leur moteur est une énorme roue de dix-huit à vingt-quatre pieds de diamètre, placée à l’arrière et aussi large que le bateau lui-même. Les palettes seules plongent dans l’eau, à une profondeur d’environ dix-huit pouces, et la roue est attachée à la machine par un système assez compliqué de tiges et de leviers. Les chaudières sont tout à fait à l’avant, et les foyers au niveau même du pont, afin qu’ils puissent profiter de tout le courant d’air que produit le mouvement du navire. La vapeur est conduite des chaudières aux cylindres de la machine qui est placée tout à fait à l’arrière dans l’entrepont, par de longs tuyaux qui, en été, donnent une chaleur insupportable. Il y a quatre gouvernails parallèles. Les machines sont à haute pression, et ce n’est pas, quand on s’embarque, sans quelque inquiétude que l’on examine les chaudières; car on peut être sûr qu’elles seront mises à une rude épreuve pendant le voyage, surtout si les eaux de la rivière sont ou trop hautes ou trop basses.

Nous eûmes la chance de trouver des places sur un des meilleurs bateaux, et nous partîmes accompagnés des bénédictions de toute la population qui nous montrait le plus touchant intérêt. Elle espérait sans doute qu’à notre retour nous nous arrêterions à New-Westminster, au lieu de courir en toute hâte dépenser, pendant l’hiver, tout notre avoir à Victoria.

La première partie de notre voyage ne fut pas particulièrement agréable, car l’épaisseur des bois qui bordent les rives du fleuve était telle qu’il nous était impossible d’observer le pays à travers lequel nous passions. Nous eûmes donc tout le temps d’examiner nos compagnons. Tous allaient aux mines. Les trois quarts étaient de vrais mineurs, à la mise et à la tenue desquels on ne pouvait se méprendre. L’autre quart était composé de boutiquiers et de joueurs, et de dames, dont une blanchisseuse, qui fit, ainsi que je l’appris plus tard, une belle fortune en exerçant son état, et une jeune femme pleine de courage qui allait rejoindre son mari.

Quand le dîner fut servi, la foule se précipita dans le salon, renversant sur son passage un ou deux nègres et les plats qu’ils portaient. Il semblait vraiment que le premier arrivé dût tout avaler et ne rien laisser aux autres. Je regrette d’avoir à dire que le capitaine eut toutes les peines du monde à réserver trois places pour les deux dames et pour lui.

Le dîner fini—et ce ne fut pas long,—la nappe ne fut pas plus tôt enlevée que les joueurs, joueurs de profession, grecs et autres, s’emparèrent de la longue table. L’or et les billets de banque sortirent des poches et changèrent rapidement de mains. D’énormes piles de pièces de vingt dollars (108 fr. 40 c.) s’étalaient sur la table de la façon la plus provocante, et le tintement de l’or mêlé au bruit des voix formait un concert absolument étourdissant. Les joueurs s’abandonnant à leur passion faisaient retentir le salon d’exclamations et de jurons effroyables. Tous, même ceux qui, par prudence ou manque d’argent, ne jouaient pas, suivaient le jeu avec une émotion presque aussi vive que celle des intéressés.

La nuit nous surprit ainsi occupés, et, laissant arriver à terre l’avant de notre bateau, les matelots l’amarrèrent à un arbre pour attendre que la lune vînt éclairer le fleuve.

Nous cherchâmes, mon compagnon et moi, un coin où l’on pût dormir tranquillement; mais, sans le mécanicien, avec lequel nous avions fait connaissance et qui nous permit d’étendre nos couvertures dans son sanctuaire, notre recherche eût été infructueuse.

Au bout d’une heure environ, nous fûmes réveillés par le bruit de la machine; nous étions de nouveau en marche. Le mécanicien nous pria poliment de le débarrasser de notre présence. Désespérant de dormir, nous allumâmes nos pipes et montâmes sur le pont.

Il faisait un brillant clair de lune. Nous remontions le fleuve, non sans difficulté, vu la force croissante du courant. L’aspect du pays environnant était complétement changé. A droite et à gauche s’élevaient d’effrayantes montagnes dont le pied plongeait presque à pic dans les eaux rapides du fleuve. Çà et là des rochers et des arbres submergés brisaient le courant et le diapraient de rides argentées. D’un côté, la lune projetait sa douce et brillante lumière; de l’autre, les montagnes étendaient leurs grandes ombres, au sein desquelles on ne pouvait rien distinguer que la lueur expirante de quelque feu révélant un campement d’Indiens. Plus loin, à un coude de la rivière, une ligne d’écume, bouillonnant sous les rayons de la lune, trahissait les écueils cachés, et, sur nos têtes, les étoiles brillaient paisibles, tandis qu’à nos pieds elles se miraient tremblantes dans les eaux froides du fleuve. Rien ne troublait le calme de cette scène, si ce n’est la bruyante respiration du monstre enflammé grâce auquel, luttant résolument contre les ondes, nous remontions le courant rapide. Le bruit des voix qui s’échappaient de la cabine faisait un étrange contraste avec la solennelle tranquillité de la nuit.

Soudain un bruit nouveau vint nous arracher à la contemplation des beautés de ce lieu et de cette nuit. Courant à l’arrière du navire pour me rendre compte de ce qui se passait, je vis des étincelles s’échapper de la cheminée d’un autre steamer, et la lueur rouge du foyer de sa machine se refléter sur les eaux, qu’il déplaçait rapidement dans ses efforts pour nous atteindre.

Afin de nous rejoindre, le capitaine du navire en question n’avait pas craint d’avoir recours au dangereux expédient de remonter la rivière dans l’obscurité, pendant que nous attendions, attachés au rivage, le lever de la lune.

Notre capitaine, qui avait l’œil à tout, s’aperçut aussitôt que moi des projets de notre rival, et se mit à faire retentir les échos de la rive de ses exclamations et de ses jurements. «Nous le battrons ou nous sauterons!» disait-il en donnant ses ordres à son équipage. Pour se confirmer dans cette résolution, il se fit verser deux ou trois rasades coup sur coup et ne sauta (il est vrai qu’il n’y eut pas de sa faute) qu’en paroles.

«Eh bien, fainéants! cria-t-il aux malheureux chauffeurs, est-ce que vous allez vous donner un peu de mouvement là-bas!

—Vous en parlez à votre aise, crièrent les autres, vous qui n’avez rien à faire qu’à rester là-haut à souffler comme une baleine. Si vous ne voulez pas être dépassé par l’autre bateau, vous ferez bien de vous procurer les services de quelques-uns des flâneurs qui s’amusent là-haut; car nous sommes à bout de forces, nous autres.»

Le capitaine et son second ne répondirent à ces observations que par de nouveaux jurons. Les Indiens engagés pour faire la provision de bois furent envoyés, à grands coups de pied et avec force objurgations en jargon chinouk, servir d’aides aux chauffeurs, et bientôt l’ardent foyer, dont la gueule embrasée était sans cesse alimentée de bois résineux, commença à ronfler bruyamment et à projeter au loin ses rouges lueurs.

Notre marche devint plus rapide; mais notre rival gagnait sur nous; il fallut donc adopter l’avis des chauffeurs.

Le capitaine se mit à crier: «Cinq dollars par tête, mes enfants, à tous ceux qui voudront donner un coup de main aux machines!

—Présent! capitaine.—Voilà le cheval de renfort demandé!—Accepté, pardieu!»

Ils se passèrent les grosses bûches avec la rapidité de l’éclair.

![]()

Une demi-douzaine de volontaires se précipitèrent dans l’étroit espace occupé par les chauffeurs et se passèrent les grosses bûches de bois résineux avec la rapidité de l’éclair. La chaleur les força bientôt à se mettre nus jusqu’à la ceinture; ils furent en un instant noirs de suie et de résine; la sueur qui les inondait dessinait sur eux des tatouages qui leur donnait l’air de vrais sauvages. C’était une scène à copier pour l’illustration de l’Enfer de Dante.

Notre rival avançait toujours; notre capitaine enrageait.

«Hé! Gluson! cria-t-il à son second, est-ce qu’il n’y a pas quelque part du lard et des jambons? Il me semble en avoir vu mettre une provision à bord. La marque est un O.

—Quoi! les jambons d’Oppheimer?

—Sans doute. Quel droit cet israélite a-t-il d’avoir du porc? Faites-moi jeter tout ça au feu, et vite!

—Très-bien, capitaine.»

Plusieurs sacs de lard et de jambon furent jetés dans les flammes, qui rugirent comme une tempête. Le manomètre indiqua cent soixante livres de pression par pouce carré, c’est-à-dire quarante de plus que n’en permettait le règlement encadré sous verre dans la cabine.

Le mécanicien crut devoir appeler l’attention du capitaine sur ce fait; mais ce dernier n’était pas d’humeur à entendre raison.

«Eh bien! dit-il, si l’inspecteur du gouvernement est à bord et s’il a peur pour sa personne, dites-lui qu’il se place aussi loin qu’il pourra à l’arrière, et qu’il se tienne prêt à se sauver. Le vieux bateau n’a jamais trouvé son maître, il ne le trouvera pas, à moins qu’il ne saute!»

A ce moment, les deux bateaux étaient bord à bord, et, des deux ponts, passagers et équipages se défiaient, se raillaient, en proie à une surexcitation qui avait gagné tout le monde.

Mais le destin nous était contraire. Soudain nous sentîmes et entendîmes tout à la fois un choc et un fracas terribles: nous nous trouvâmes immobiles, enferrés sur un arbre submergé qui venait de pénétrer à travers la quille de notre navire. Le bateau rival nous envoya en passant ses rires et ses quolibets, et ne s’arrêta même pas pour voir si nous allions couler.

L’arbre submergé était un tronc pointu sur lequel nous nous étions jetés avec tant de violence, qu’après avoir traversé notre charpente il s’était enfoncé de plus de dix pieds dans l’entrepont, où il avait tué un malheureux cheval appartenant à l’une des dames.

On put scier l’arbre et, après un léger mouvement de recul, boucher immédiatement le trou avec des couvertures empruntées aux passagers. L’eau n’en montait pas moins rapidement; le choc avait été si violent que toute la charpente du navire avait été ébranlée et disjointe.

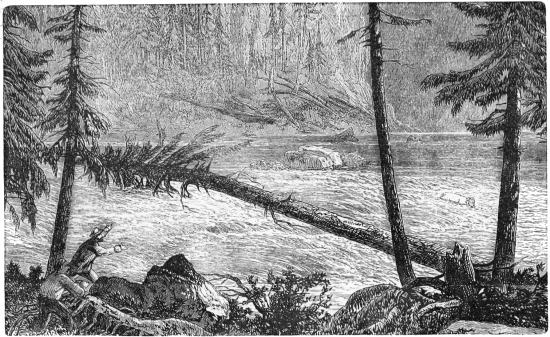

Nous dûmes donc gagner la rive et y débarquer avec tout notre bagage. Nous attendîmes là deux jours qu’un autre bateau vînt nous prendre, n’ayant pour tout abri que le feuillage des arbres. Pour compléter notre déconvenue, il plut pendant tout le temps, et nos mules et nous fûmes réduits à la portion congrue. Mais les joueurs, même sous les sapins qui les protégeaient à peine contre la pluie, n’en continuèrent pas moins à jouer.

Ayant pu repartir enfin, nous arrivâmes, non sans peine, à Fort Yale. A partir de là, nous allions avoir à faire encore près de quatre cents milles (640 kil.), et cela à pied, avant d’atteindre le district minier.

Ce fut alors que commencèrent véritablement nos peines. Notre voyage avait été jusque-là si facile, que nous n’avions eu l’occasion de mettre à l’épreuve ni nos forces physiques, ni notre patience.

Le premier de nos soucis, avant de nous mettre en route, fut de distribuer entre nos mules les fardeaux qu’elles devaient porter. Cela exige plus d’habileté qu’on ne le croirait; l’absence d’équilibre produit sur le dos des animaux des écorchures qui souvent forcent les voyageurs à s’arrêter à moitié chemin.

Fort Yale était alors encombré de caravanes de bêtes de somme à destination du district minier; nous eûmes donc une excellente occasion de nous initier aux mystères du chargement des mulets.

A cette époque, il n’y avait, en fait de route, qu’un sentier escarpé qui tantôt montait du marais à la montagne, tantôt descendait de la montagne au marais, jusqu’à ce qu’on arrivât enfin à William’s Creek, centre du district minier du Caribou, où se trouvait agglomérée une population d’environ huit à dix mille hommes. On peut aisément se figurer quelle procession continuelle de bêtes de somme il fallait pour subvenir aux besoins de cette population.

Yale était un petit centre très-vivant et avait bien plus l’apparence d’une ville commerçante que New Westminster, la capitale de notre colonie.

Les chargeurs de profession sont presque tous Mexicains et ont tout l’air d’une race de véritables bandits. Quand ils sont absolument sans argent, ils travaillent comme des esclaves pendant un mois, et puis dépensent en quelques jours tout ce qu’ils ont gagné.

J’eus le bonheur de faire la connaissance d’un de ces gentlemen qui venait de perdre son dernier dollar à une table de jeu. Avec son vaste sombrero[I], ses guêtres brodées d’argent, son poncho[J], c’était bien l’un des plus beaux spécimens de sa race qu’on pût trouver. Il condescendit, avec tous les airs d’un grand seigneur qui a éprouvé des revers de fortune, à nous aider de ses services pendant le premier jour de notre voyage, moyennant la bagatelle de 5 dollars (27 fr. 10 c.).

La première chose qu’il fit, en voyant les bâts que nous avions apportés de Victoria, fut de déclarer, en haussant les épaules, qu’ils ne pouvaient servir à rien, et que, si nous n’avions pas des aparejos convenables, nous n’arriverions jamais aux mines. Sur ce, il sortit et revint, peu de temps après, avec d’énormes bâts de cuir, en forme de bissac et rembourrés de foin. Ce ne fut pas pour nous une mince dépense; mais il fallut en passer par là.

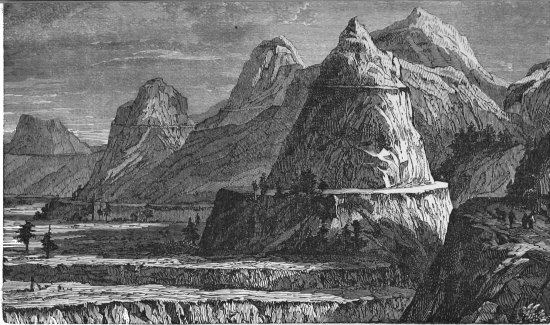

Nos bagages et nos provisions ayant été, avec beaucoup d’adresse, divisés en huit paquets de 150 livres, et chargés sur nos quatre mulets, nous nous mîmes en marche le long du sentier tortueux qui se dirige vers l’intérieur à travers les cañons[K] ou gorges du Fraser. Ce sentier, jusqu’à environ soixante milles (96 kilom.) de Yale, court à travers des montagnes qui ont reçu le nom de Cascade Mountains (monts des Cascades).

Durant notre premier jour de marche, le Mexicain devait nous accompagner pour nous apprendre à conduire nos bêtes réfractaires, à assujettir leurs fardeaux quand leurs courroies se relâchaient, enfin à les décharger le soir. Nous fîmes ainsi une douzaine de milles (19 kilom.).

A de longues distances, nous voyions s’élever sur le bord du chemin une hutte où le voyageur trop confiant trouvait, pour tout rafraîchissement, du whiskey capable de tuer un homme, et où nous ne rencontrions que quelques mineurs, dont les vêtements en haillons disaient assez à quel point la fortune leur avait été défavorable. Les histoires que ces pauvres diables racontaient ne ressemblaient guère aux récits merveilleux des journaux ou à ceux des rares favoris de la fortune que nous avions pu rencontrer; et notre enthousiasme était singulièrement refroidi quand nous arrivâmes à Spuzzum Ferry (bac de Spuzzum), où nous passâmes le fleuve dans un de ces bacs qui sont manœuvrés d’un bord à l’autre à l’aide de poulies courant le long d’un câble suspendu au-dessus du fleuve.

Ce passage n’eut pas grands charmes pour moi; car, juste au-dessous de nous, le Fraser faisait une chute profonde, et la force du courant était telle que le bateau, tout solidement construit qu’il était, se renflait et se tordait, quand nous fûmes au milieu du fleuve, comme une feuille de papier que l’on approche du feu.

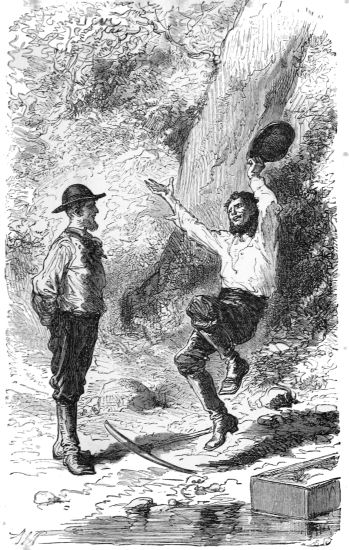

A quelque distance de là, nous rencontrâmes deux hommes, dont l’un était le brave Irlandais que j’avais eu le bonheur de tirer de l’eau. Il était monté sur une mule, vieille mais ombrageuse, qui avait l’habitude de ruer toutes les fois qu’elle sentait quelqu’un derrière elle. Je fus heureux de retrouver ce joyeux garçon, qui, grâce à son goût tout particulier pour les coq-à-l’âne, promettait de nous divertir le long de la route. Il ne fut pas moins heureux que nous de la rencontre; son camarade et lui nous demandèrent à se joindre à nous pour le reste du voyage.

La nuit venue, nous nous arrêtâmes dans un renfoncement de la montagne, près d’une cascade qui tombait d’une hauteur d’environ deux cents pieds dans un bassin dont la profondeur interrompait la rapidité de sa course. Trouvant à notre portée, dans ce lieu, les deux objets de première nécessité, le bois et l’eau, nous nous y établîmes pour la nuit, et notre Mexicain nous fit ses adieux.

Les mulets, débarrassés de leurs fardeaux, furent mis en liberté, sous la conduite de l’un d’eux qui portait une clochette au cou; puis chacun se livra au travail pour lequel il se sentait des dispositions particulières. L’un planta la tente; un autre coupa du bois; un troisième alluma le feu; Pat, l’Irlandais, qui, entre autres professions variées, avait exercé celle de cuisinier, se mit à préparer le souper.

Les chercheurs d’or et autres membres des tribus errantes de la côte nord du Pacifique ont une excellente et prompte méthode de faire une très-bonne espèce de pain. Ils mêlent de la levûre en poudre à la farine qui leur sert à faire la pâte, et, sans plus attendre, divisent leur pâte en tranches assez larges pour couvrir le fond d’une poêle à frire. Celle-ci est alors placée avec son contenu au-dessus d’un feu clair; quand un côté de la galette est cuit, on la retourne et l’on fait cuire l’autre côté. Il faut de cinq à dix minutes pour cuire chaque pain, de sorte qu’en moins d’une heure, à partir du moment où le feu est allumé, on peut faire une quantité de pain suffisante pour une nombreuse compagnie[L].

Nous avions un appétit féroce, et nous dévorâmes notre frugal repas avec plus de plaisir que jamais alderman de la cité de Londres n’en a trouvé aux banquets de Guildhall; puis, après avoir fumé nos pipes et causé autour du feu, nous nous enveloppâmes dans nos couvertures et nous endormîmes sous les sapins odoriférants.

L’aube nous trouva debout; Pat, fidèle à la tâche qu’il avait choisie, s’occupa du déjeuner, pendant que les autres couraient après les mules, pliaient la tente et préparaient tout pour le départ.

Notre voyage, ce jour-là, fut moins agréable que le jour précédent. Il se mit à pleuvoir à torrents, et, en peu de temps, le sentier devint glissant et dangereux; mais il n’y avait qu’à se résigner et à achever tant bien que mal notre étape.

Après bien des peines, nous arrivâmes au sommet d’une énorme falaise appelée le Nicaragua slide. Il nous fallait redescendre jusqu’au bord de la rivière qui coule à plus de mille pieds au-dessous. Les flancs de cette montagne sont presque perpendiculaires, et l’on ne croirait pas, à première vue, que même un chamois pût la gravir; mais, en y regardant de plus près, on aperçoit un étroit sentier coupé en zigzag et descendant jusqu’au fond de la vallée. De la hauteur vertigineuse où nous étions, c’est à peine si nous osions regarder en bas, mais il n’y avait pas à reculer; la mule porte-clochette (qui malheureusement était à moi) fut donc chassée devant nous, et, bêtes et gens, tout le monde suivit.

A mi-côte arrivèrent jusqu’à nous les tintements d’une autre clochette et les cris d’hommes qui conduisaient un train de mulets revenant des mines. A chaque tournant du zigzag, un petit refuge était ménagé dans le roc pour donner libre passage à ceux qui se rencontraient. Nous nous rangeâmes avec tous les animaux dans un de ces refuges pour laisser passer ceux qui montaient; mais la mule porte-clochette étant trop loin en avant, nous ne pûmes la rappeler; nous supposions d’ailleurs qu’en animal expérimenté elle aurait l’intelligence de se garer.

Malheureusement, notre confiance était mal placée: car la sotte bête poursuivit sa route jusqu’à la rencontre de l’animal qui montait et qui, mieux avisé, prit obstinément le côté du rocher. Il était impossible aux deux mulets, vu la largeur de leurs fardeaux, de se croiser en cet endroit. Ne pouvant s’arrêter à cause de la rapidité de la descente et de l’impulsion que lui imprimait la lourdeur de sa charge, mon mulet tâcha de passer sur le bord du précipice; mais, au passage, les paquets s’accrochèrent, l’animal perdit pied, et, après avoir rebondi une ou deux fois contre les rochers, alla tomber comme une masse dans les eaux écumantes du torrent.

Au moment de sa chute, la pauvre bête avait été débarrassée d’une partie de sa charge. Nous pûmes retrouver quelques paquets non sans peine et sans péril, et les diviser entre les autres mulets. C’était malgré tout pour moi une perte sérieuse, car la valeur de cet animal représentait près de la moitié de mon capital. Ce fut ainsi que, dès le début, je reçus ma première leçon dans l’art de mettre en pratique la patiente résolution si nécessaire à un aventurier.

Nous continuâmes à remonter le Fraser, longeant le flanc des montagnes qui, sur une longueur d’environ soixante milles au-dessus de Yale, se rapprochent à ce point qu’il semble qu’elles se soient brusquement fendues pour livrer passage au fleuve puissant et torrentueux qui coule à leur pied.

Parfois il nous arrivait de rencontrer une longue file d’Indiens qui, négligeant leurs occupations habituelles pour gagner les dollars de l’homme blanc, faisaient l’office de bêtes de somme. Comme cela se pratique ordinairement parmi les sauvages, les malheureuses squaws (femmes des Indiens) avaient plus que leur part de la peine. Chacune d’elles portaient deux sacs de farine de cinquante livres chaque, quelquefois trois, et souvent un bébé perché sur le haut de cette énorme charge, pendant que son seigneur et maître marchait en avant, portant d’un air calme un seul sac sur ses épaules aristocratiques.