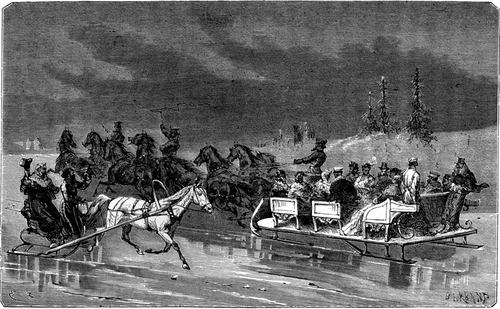

Fig. 1.—Traîneau impérial à Saint-Pétersbourg.

BIBLIOTHÈQUE DES MERVEILLES

PAR

E. DEHARME

OUVRAGE ILLUSTRÉ DE 77 VIGNETTES

PAR

B. BONNAFOUX, A. JAHANDIER ET A. MARIE

PARIS

LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie

79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79

1874

Droits de propriété et de traduction réservés

BIBLIOTHÈQUE

DES MERVEILLES

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION

DE M. ÉDOUARD CHARTON

LES MERVEILLES

DE LA LOCOMOTION

PARIS.—IMP. SIMON RAÇON ET COMP., RUE D'ERFURTH, 1.

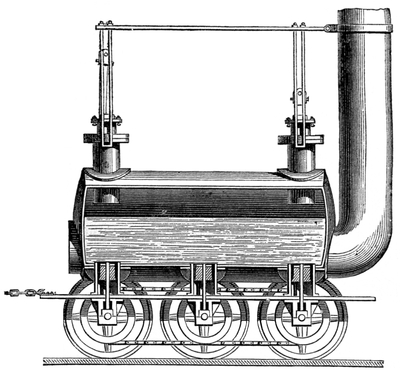

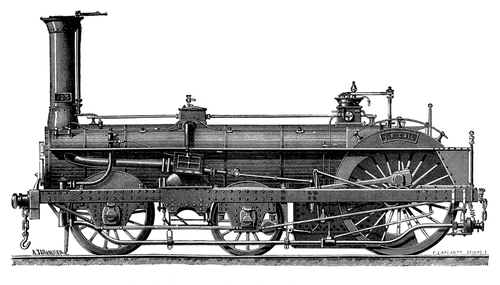

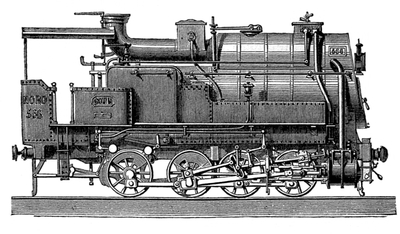

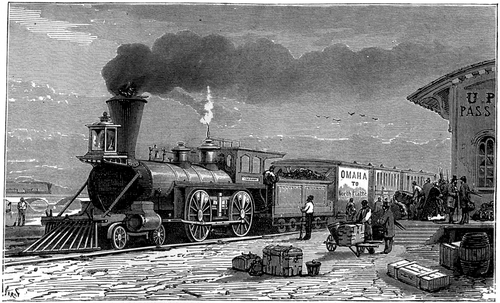

Tout est mouvement dans la nature. Que nos yeux se dirigent sur la terre ou s'élèvent vers le ciel, ils ne voient que mouvement et progrès. Ici, des transformations géologiques, des îles qui s'abîment et des volcans qui jaillissent, une mer immense montant soir et matin; des graines qui germent et des forêts qui s'élèvent; et, pour régner sur ce monde, des animaux qui s'y agitent sans cesse; le tout emporté dans l'espace d'un mouvement régulier, dont nous ne pouvons prévoir la fin. Là haut, ce sont des mondes dont (p. 2) les révolutions s'exécutent avec la même régularité et dont les mouvements sont liés à celui de notre planète comme celui-ci l'est aux leurs, tous ces mouvements enchaînés par cette loi fatale que la chute d'une pomme a révélé au génie de Newton et qui s'appelle l'attraction universelle.

Quels sont les caractères qui différencient ces mouvements et nous font apparaître la vie sous ces divers aspects?

Nous voyons les corps du règne minéral (ils sont 70 à peine) s'unir les uns aux autres, en obéissant à leurs affinités réciproques,—ces affections de la matière,—et constituer l'infinie variété de corps que la chimie et la minéralogie apprennent à connaître. Nous les voyons changer de forme et se mouvoir, passer d'un état d'équilibre à un autre, jaillir en gerbe au-dessus du sol, bondir en cascades ou s'écouler paisiblement vers l'Océan, en se soumettant aux lois physiques sur lesquelles repose l'harmonie de l'univers. Tous ces mouvements, les uns passagers, les autres permanents, ont lieu avec une passivité absolue de la part des corps qui les exécutent.

Mais ce caractère se modifie dans le règne végétal, et les mouvements de certaines plantes deviennent instinctifs. C'est ainsi que les feuilles se dirigent du côté d'où leur viennent l'air et le soleil, que les racines se cramponnent au morceau d'engrais qui leur apporte une nourriture plus riche; qu'au moment de la floraison, les étamines embrassent le pistil et que certaines (p. 3) plantes quittent le fond des eaux pour venir éclore leur fleur à la surface.

L'intelligence enfin, s'élevant au-dessus de l'instinct aveugle, se révèle chez les animaux, et c'est, non-seulement dans leurs rapports avec l'homme, mais encore dans leur vie privée qu'on en voit des preuves irrécusables. Leurs mouvements ne sont plus automatiques, ni instinctifs, ils sont raisonnés, conscients.

Au-dessus de ces êtres des trois règnes, dont les déplacements ne sont que des infiniment petits auprès des mouvements accomplis dans l'espace par les mondes qui les portent, s'élève l'homme, soumis comme eux aux forces naturelles et à l'instinct qui les guide, mais possédant à un degré supérieur l'intelligence qui règle chacun de ses pas.

Mais cette intelligence, en étendant son empire, rend ses membres impuissants à lui en faire parcourir les différentes parties. Ses seuls efforts ne peuvent le conduire bien loin. Il use de sa supériorité sur tous les êtres de la création pour les soumettre à ses volontés, et, si les animaux eux-mêmes ne le servent pas assez selon ses désirs, il asservit les forces naturelles, les dompte comme il a fait de ces animaux, s'en fait souvent un levier sur lequel il s'appuie pour courir sur la terre ou pénétrer dans son sein, pour franchir l'Océan ou s'enfoncer dans ses eaux, ou bien enfin pour s'élever dans l'air.

Être supérieur vis-à-vis de tous les autres êtres de la création, c'est, il est vrai, un pygmée vis-à-vis du Créateur lui-même, mais un pygmée grandissant sans (p. 4) cesse et pour qui le progrès est une loi aussi fatale que le mouvement est un besoin inné.

Nous nous proposons de faire connaître dans ce livre les moyens les plus remarquables employés par l'homme pour se mouvoir sur la terre ou dans la terre.

Tandis que la plupart des animaux ne peuvent vivre que dans un milieu spécial et peu étendu, l'homme est moins qu'aucun d'eux l'esclave de ses habitudes. S'il aime ses dieux lares et le ciel de sa patrie, il peut cependant changer de gîte et de climat pour son intérêt, pour ses plaisirs même.

Les insectes ont chacun leur loge secrète, ceux-ci dans la terre, ceux-là dans le tissu des végétaux ou des animaux; les poissons ne peuvent vivre que dans l'eau: froide pour ceux-ci, tempérée pour ceux-là, douce pour les uns, salée pour les autres, calme au sein des lacs, agitée au cours des torrents, coulant en mince filet dans les petits ruisseaux, dormant en grande masse dans les bas-fonds de l'Océan. Le lion et la panthère se plaisent au désert, l'ours blanc au milieu des glaces des mers polaires, le serpent et la chauve-souris dans l'atmosphère lourde et viciée des cavernes, le condor dans l'air raréfié des plus hauts pics de la Cordillère des Andes; c'est enfin pour vivre toujours dans une atmosphère tempérée que l'hirondelle regagne à l'approche de l'hiver les pays du soleil et revient, avec les feuilles, faire son nid sous le toit qui l'a abritée pendant ses premières années.

(p. 5) Les grandes agglomérations humaines se sont fixées dans les pays tempérés, mais les régions équatoriales et polaires sont aussi habitées, et si l'Abyssin et le Lapon ne quittent pas leur pays, ils sont visités souvent par les Européens. L'homme se lance sans crainte sur l'Océan, et s'il ne peut, comme les sirènes, vivre aussi facilement dans l'eau que dans l'air, il sait plonger au sein de la masse liquide pour y cueillir le corail et les huîtres perlières aussi aisément qu'il s'enfonce dans la terre à la recherche du charbon et des métaux précieux. Grâce aux procédés ingénieux qu'il emploie pour varier ses vêtements et sa demeure, il vit dans l'air humide des mines comme dans l'air comprimé du scaphandre ou dans l'air raréfié des hautes régions de l'atmosphère où le portent les aérostats.

Avec de l'air en provision, il peut tout braver: les miasmes délétères des exploitations souterraines, l'inconnu des vallées sous-océaniques, le feu même.

Pour des courses longues et souvent aventureuses, les jambes de l'homme sont trop fragiles et trop courtes, et celles des animaux doivent lui venir en aide. Le chameau sert de monture et de bête de somme, le bœuf est bête de trait, et le cheval sert à la fois aux deux usages.

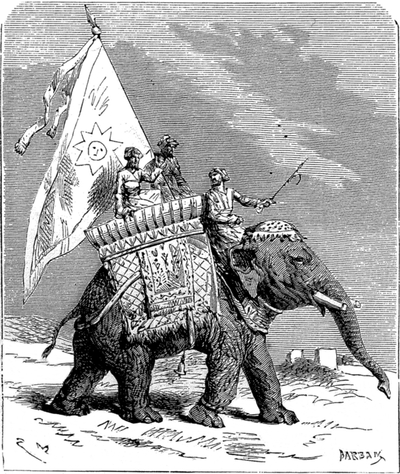

(p. 6) À côté de ces animaux viennent s'en placer quelques autres, utilisés seulement en certains pays, ou consacrés à des usages spéciaux: l'âne et le mulet sont les auxiliaires du cheval, mais moins forts, ils rendent de moindres services; l'hémione remplace ce dernier dans l'Inde; le yack et le bison, parents du bœuf, peuvent le suppléer dans certains cas; l'éléphant sert de monture dans l'Inde, le chameau dans le désert et l'autruche dans quelques parties de l'Afrique; le renne et le chien sont enfin les bêtes de trait des pays glacés.

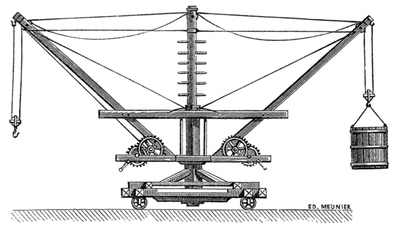

Tels sont, en résumé, les animaux dont l'homme a emprunté le secours. Mais les plus puissants d'entre eux ne portant encore que des charges bien faibles, il a fallu pour transporter de lourds fardeaux recourir à la voiture.

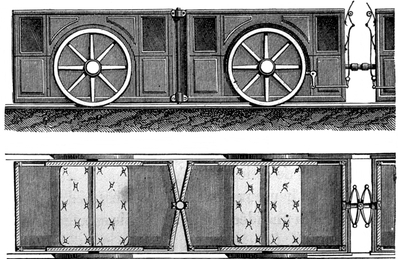

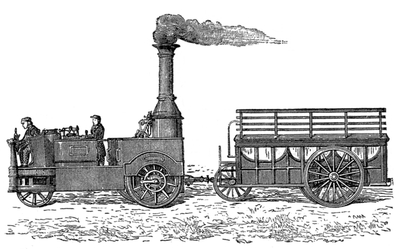

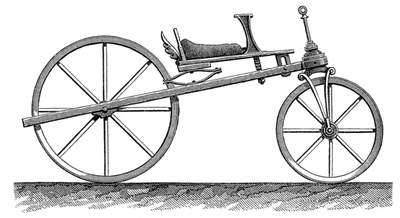

Fig. 1.—Traîneau impérial à Saint-Pétersbourg.

C'est à Cyrus que l'invention en est généralement attribuée; mais il est très-permis de croire que l'emploi des roues a été habituel de temps immémorial en plusieurs points de la terre, et l'on peut rechercher quels ont été les faits ou les idées qui ont dû conduire à cette simple découverte. Il est vraisemblable que, ne pouvant charger telle bête de somme de tout le fardeau qu'il avait à lui imposer, l'homme aura imaginé de les lui faire tirer. De là le traîneau, qui, selon toute probabilité, a été le point de départ de la voiture. Quelques pierres auront été placées sous le véhicule improvisé, peut-être même des pièces de bois de forme arrondie, des rouleaux enfin, différant peu de ceux qui servent dans nos chantiers de construction (p. 9) actuels pour le transport des lourds matériaux, pierre, bois ou fer; et des rouleaux à la roue, la transition est simple. La roue n'est qu'une tranche du rouleau, rendue plus légère par des évidements intelligemment ménagés, et plus résistante grâce à une ferrure destinée à la garantir de l'usure et des chocs produits par les inégalités du chemin.

Cette série d'hypothèses, d'ailleurs très-naturelles, se trouve parfaitement justifiée par la forme des roues des premiers chars dans l'antiquité, forme rudimentaire que l'on retrouve encore aujourd'hui, dans toute sa simplicité, aux roues des chariots catalans entre autres. Ces roues sont de simples disques ferrés, ayant 4 ou 5 centimètres de largeur, assujettis d'une façon grossière au véhicule qu'ils supportent et produisant dans les chemins montueux des Pyrénées un bruit strident et criard que prolonge encore la lente allure des bœufs qui y sont attelés.

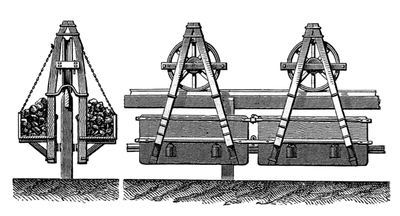

Le traîneau, cet état primitif du plus somptueux de nos carrosses ou de nos wagons d'aujourd'hui, est d'ailleurs utilisé avec avantage dans plusieurs pays, et notamment dans les contrées septentrionales et dans les pays de montagnes.

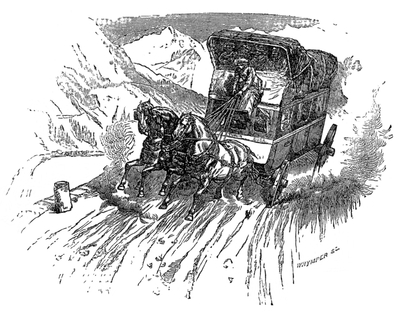

Dans les contrées septentrionales, deux raisons principales en ont maintenu et en maintiendront l'usage: la dureté de la terre glacée et l'absence ou la rareté des voies de communication. Quel que soit l'objet qu'on ait à faire mouvoir sur le sol, on favorisera son mouvement en réduisant le frottement qui se produit lorsqu'on cherche à le déplacer, frottement (p. 10) qui dépend tout d'abord de la nature des surfaces en contact. Le sol glacé des pays du Nord se prête merveilleusement à ce déplacement. Les surfaces du patin et du sol acquièrent par l'usage un poli essentiellement favorable au mouvement. Qu'arriverait-il si des roues étaient substituées aux longs patins de glissement? Elles pénétreraient dans la neige au lieu de rester à la surface et deviendraient un obstacle à la marche. Le véhicule procéderait par ressauts et par saccades, se fatigant lui-même, fatigant ceux qui y seraient placés et la bête qui le tirerait. Le traîneau, en abaissant le centre de gravité du véhicule presque au niveau du sol, et en lui fournissant une large base de sustentation, empêche ces accidents de se produire. Le traîneau passe partout, la roue sur les bons chemins seulement.

Tout le monde connaît le sabot qu'employaient nos anciennes diligences. À la montée d'une côte, tous les voyageurs descendaient et suivaient au pas le véhicule pesamment chargé. À la cime, on remontait en voiture, le sabot était assujetti sous l'une des roues de derrière pour descendre le versant et les chevaux partaient. La voiture devenait momentanément un traîneau: trois des roues conservaient leur liberté et le frottement de roulement de la quatrième était transformé en frottement de glissement. C'est en traîneau qu'on faisait une partie de la traversée du Mont-Cenis, avant que le chemin de fer de Fell, qui a précédé l'ouverture du souterrain, fût établi.

Fig. 2.—Traîneaux à New-York.

Les forêts, dans les pays de montagnes, sont exploitées (p. 13) de la sorte. De jeunes arbres, ou même des branches à peine dégrossies, réunis par quelques liens tordus, servent à improviser un traîneau, qui est démembré à l'arrivée ou que le charbonnier remonte sur ses épaules. Le lit d'un ravin est le chemin suivi; les pierres roulent sous le véhicule et descendent avec lui. C'est en traîneau qu'on fait parcourir aux touristes certains passages rapides des Alpes ou des Pyrénées. Une de ces descentes renommées est celle de Brame-Farine, près d'Allevard, dans le département de l'Isère.

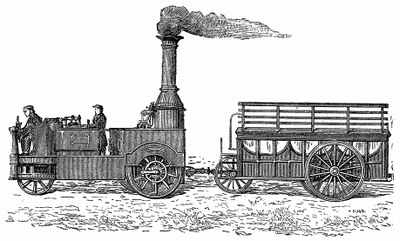

Avant de décrire la première de ces voitures à roues dont l'invention a été un progrès considérable demeuré sans date dans l'histoire de la locomotion, arrêtons-nous pour esquisser rapidement les faits si intéressants qui expliquent l'avantage de la voiture sur le traîneau, puis du wagon de nos chemins de fer sur la voiture elle-même.

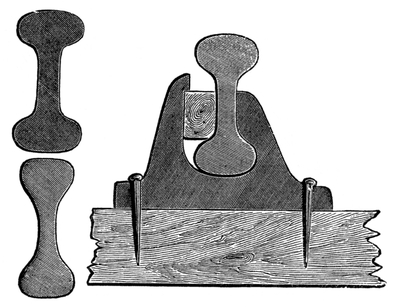

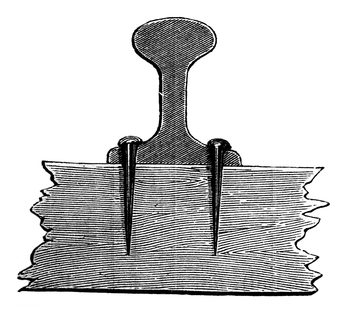

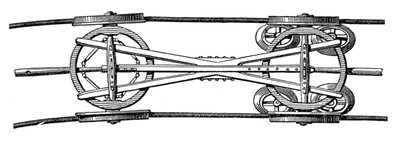

Tous les progrès de la locomotion reposent sur les améliorations apportées aux deux surfaces en contact durant le mouvement: patin et roue d'une part, chaussée ou rail d'une autre. Les améliorations introduites dans la construction du véhicule lui-même n'ont été que la conséquence des premières. L'emploi de la vapeur (p. 14) comme moteur a marqué une nouvelle étape que nous décrirons avec tous les développements qu'elle comporte.

Lorsqu'on examine à la loupe les objets les mieux polis, on aperçoit à leur surface une innombrable quantité d'aspérités et de cavités, qui forment, entre deux objets rapprochés, comme autant de petites dents d'engrenage s'enchevêtrant les unes dans les autres. Chacun des deux objets agit sur celui qui lui est opposé comme un morceau de pierre ponce sur notre main. Il y a entre eux:

1o Production d'une résistance au mouvement qu'on veut déterminer et qui est le frottement;

2o Destruction des aspérités existantes, polissage des surfaces, d'où usure.

C'est l'effet qui se produit lorsqu'on pousse un dé d'ivoire sur le drap d'un billard. L'impulsion cessant, le dé s'arrête; mais si au dé on substitue une bille, la moindre impulsion produit un mouvement qui se prolonge encore après que l'action a cessé d'être exercée. Le frottement n'est pas détruit, il est seulement réduit par le changement de forme de la surface. Dans le premier cas, il y avait frottement de glissement, dans le second, il y a frottement de roulement.

Si, au lieu de placer cette bille d'ivoire sur une table recouverte de drap, nous la plaçons sur une table polie de bois ou de métal, une impulsion bien moindre que la première suffira à lui faire parcourir le même chemin.

Ces faits, tout simples et tout familiers, que nous (p. 15) venons d'observer sur une petite échelle, se produisent en grand.

Qu'un traîneau glisse sur le sol, qu'une voiture roule sur une chaussée, ou un wagon sur des rails, qu'un bateau se meuve sur l'eau ou un ballon dans l'air, il y a frottement. Une force se développe, au moment où le mouvement commence, de la part du sol, de l'eau ou de l'air avec lequel le véhicule est en contact. Elle est faible, presque insignifiante dans l'air, elle n'est pas négligeable dans l'eau, ou à sa surface, et prend des valeurs très-diverses et parfois considérables sur le sol. En somme, on peut dire, d'une manière générale, que toutes les fois que deux corps, en contact, viennent à être animés de vitesses variables,—ou l'un d'une certaine vitesse, l'autre restant à l'état de repos,—il se produit une force retardatrice du mouvement, et il y a frottement.

Quelles sont les lois du frottement? Les géomètres et les ingénieurs ont cherché beaucoup et longtemps, et cherchent encore, car les opinions les plus opposées se sont produites. Nous n'avons pas l'intention de les relater toutes ici; mais il convient d'indiquer les faits principaux, ceux sur lesquels on est généralement tombé d'accord et qui sont, par suite, hors de conteste.

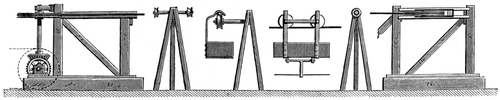

Amontons est le premier qui s'occupa de la recherche des lois du frottement. Il se servait, pour ses expériences, d'un plan mobile autour d'une charnière et dont il faisait varier l'inclinaison. Mais les résultats auxquels il fut conduit paraissent contradictoires. Coulomb, en 1781, reprit ces recherches.

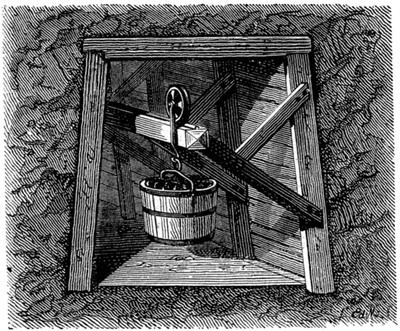

(p. 16) Sur deux madriers horizontaux juxtaposés était fixé un troisième madrier en chêne, long de 8 pieds, large de 16 pouces. Un traîneau, en forme de caisse, de 18 pouces de large, qu'il chargeait de poids, pouvait glisser sur ce dernier madrier et le parcourir dans sa longueur. Une corde flexible, attachée au traîneau, venait, dans une direction horizontale, s'enrouler sur la gorge d'une poulie très-mobile. Un plateau attaché à son extrémité recevait des poids et pouvait descendre dans un puits de 4 pieds de profondeur. Les poids, successivement placés dans le plateau, déterminaient le mouvement du traîneau. Un pendule, battant les demi-secondes, permettait d'étudier ainsi la loi du mouvement. La nature et l'étendue des surfaces frottantes, modifiées tour à tour, donnaient le moyen de varier à l'infini les conditions de ces expériences.

Le général Morin, en 1831, M. J. Poirée, en 1851, M. Bochet, en 1856 d'abord, puis en 1861, ont repris et étendu les études commencées par Coulomb.

On admettait, avant les travaux de ces deux derniers ingénieurs, que le frottement était proportionnel à la pression normale que les surfaces exercent l'une sur l'autre, qu'il variait selon la nature et l'état des surfaces en contact, et qu'il était indépendant de la vitesse et de l'étendue de ces surfaces.

M. Poirée a démontré que pour des vitesses supérieures à 4 ou 5 mètres par seconde, le frottement diminuait à mesure que la vitesse augmentait.

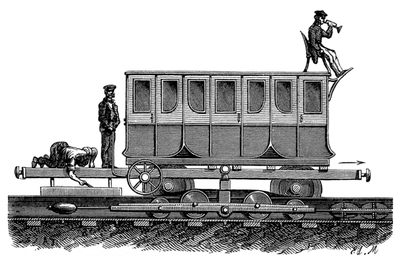

Dans un mémoire fort intéressant, et à la suite de nombreuses expériences exécutées sur le chemin de (p. 17) fer de l'Ouest avec un wagon-traîneau du système Didier, M. Bochet a réfuté les premières lois admises et a conclu:

1o Que le frottement diminue à mesure que la vitesse augmente;

2o Que le frottement n'est plus proportionnel à la pression et, par suite, n'est plus indépendant de l'étendue des surfaces frottantes, dès que la pression cesse d'être petite;

3o Qu'il n'y a pas, en général, de frottement spécial au départ.

Ces nouvelles lois viennent renverser les opinions précédemment admises. Est-ce à dire, pour cela, qu'elles sont la dernière expression de la vérité et qu'elles ne souffriront pas de modification? Nous n'oserions pas l'affirmer.

On ne peut se faire une idée exacte des difficultés qui entourent l'exécution de ces expériences: les circonstances, en apparence les plus insignifiantes, exercent souvent une influence considérable, qui échappe même aux yeux les plus perspicaces, à l'attention la plus vigilante. L'observation de ces phénomènes, où la constitution moléculaire des corps est immédiatement en jeu, présente bien autrement d'obstacles que celle des faits chimiques où les qualités et les affinités particulières de ces mêmes molécules se révèlent.

Nombre d'opérations exécutées dans des circonstances en apparence complètement identiques, donnent des résultats différents et déroutent l'expérimentateur; (p. 18) nous disons: en apparence identiques, car nos yeux ou nos moyens de mesure ou de contrôle doivent nous égarer. Les deux morceaux de fer que nous faisons frotter l'un contre l'autre, bien qu'ils soient pris dans une masse que nous croyons homogène et qui a subi les mêmes opérations préparatoires, peuvent présenter, et présentent sans doute, des différences de contexture que nous ne pouvons saisir. Les fibres de tel morceau de bois ne sont pas dirigées comme celles de tel autre; les parties tendres sont plus nombreuses dans celui-ci que dans celui-là; l'état hygroscopique des deux échantillons est différent. En somme, l'homogénéité, l'identité, dans le sens le plus absolu et le plus général que l'on accorde à ces deux mots, n'existent pas. Les différences constatées n'offrent donc rien de surprenant.

Il en est absolument, de ce qui se passe entre ces deux morceaux de matière, comme de ce qui se produit entre deux individus de mœurs, de caractères et d'esprits bien définis et entraînés dans une action commune. Doutez-vous que les circonstances les plus inappréciables ne puissent agir sur leurs tempéraments à tous deux ou sur celui de l'un des deux seulement, et modifier d'une manière très-sensible le résultat auquel ils concourent tous deux? Est-il déraisonnable de croire que des influences d'une autre nature, mais tout aussi bien modificatrices, aient pu agir sur la constitution moléculaire des deux échantillons mis en contact, et n'est-il pas permis de supposer à ces atomes matériels et inertes une impressionnabilité que nous constatons chez les êtres vivants et matériels aussi?

(p. 19) Lorsque nous modifions, par l'interposition d'un nouveau corps ou par une altération quelconque des surfaces en contact, les conditions de ces expériences, nous obtenons les résultats les plus divers. Des aspérités, des stries, la juxtaposition sur l'une des surfaces de bandes de cuir ou de caoutchouc, en multipliant les points de connexion et d'enchevêtrement, créent un obstacle au mouvement, tandis que l'interposition d'un corps gras, de plombagine, de suif ou de telle ou telle huile, en unissant et en polissant les surfaces rapprochées, diminue le frottement. De là, l'avantage que l'on retire de l'emploi des matières lubrifiantes.

Le cri strident des chars catalans, dont nous avons parlé, celui de toutes les voitures dont les roues sont insuffisamment graissées, résultent d'une attaque plus ou moins profonde des surfaces en contact. Ce grincement est accompagné d'un échauffement de ces surfaces, qui, s'il n'y est porté remède, peut avoir les conséquences les plus graves.

Les faits que l'on constate dans l'étude du frottement de glissement s'observent dans celle du frottement de roulement, mais avec cette différence qu'ils sont moins accusés. Les aspérités de la surface roulante s'engrènent dans les cavités de la surface fixe et réciproquement, et le mouvement s'opère sans déterminer ces arrachements et ces érosions particulaires qui constituent, en grande partie, le frottement et qui exigent sans cesse, de la part du moteur, une production de force additionnelle. Les deux surfaces s'épousent successivement l'une l'autre, les petites aspérités (p. 20) abandonnent leur mutuelle étreinte avec d'autant plus de facilité qu'elles se sont plus facilement réunies, et que la pénétration a eu lieu dans une direction plus normale à la surface fixe, ou que le diamètre de la surface roulante a été choisi de plus grande dimension.

L'accroissement du diamètre des roues des véhicules, est, en effet, le but vers lequel tendent les constructeurs, mais divers obstacles les arrêtent, entre autres l'instabilité de la machine de transport, accrue par l'élévation de son centre de gravité. Ils cherchent alors des artifices pour abaisser la charge, ils la placent parfois en dessous des essieux, ainsi que cela s'est fait pour certaines voitures et pour quelques fardiers, destinés au transport des matériaux de construction, réalisant ainsi des combinaisons plus ou moins ingénieuses, et qui répondent d'une manière plus ou moins satisfaisante à des besoins déterminés.

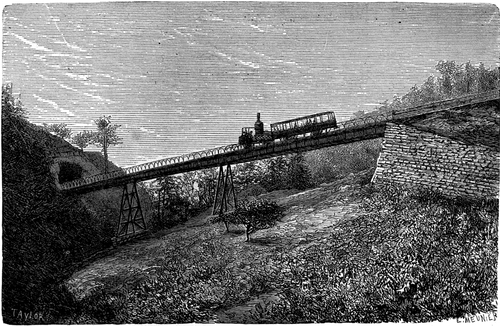

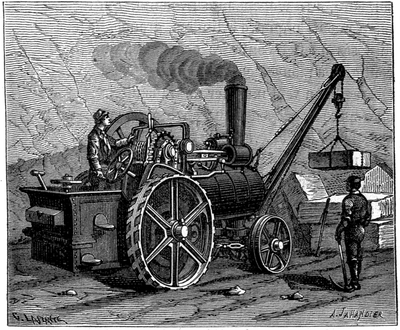

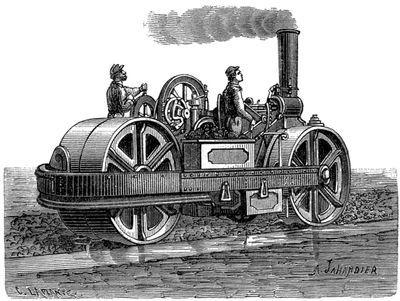

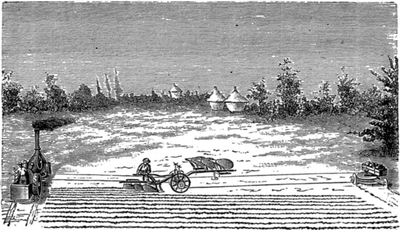

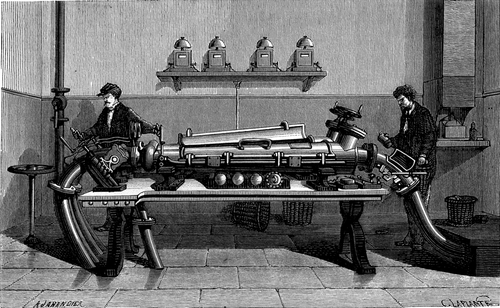

Des préoccupations de l'ingénieur, la principale est celle qui a pour objet la diminution des aspérités des deux surfaces en contact. Tel est le but que remplissent les cercles garnissant les roues des véhicules, les semelles métalliques fixées aux patins des traîneaux. (p. 21) Pour diminuer les aspérités de la surface de roulement, on emploie les pavés de granit ou de grès ou les cailloux fichés dans une forme incompressible en sable et que les lourdes charges et les temps alternativement secs et pluvieux ne peuvent facilement déformer. On choisit les cailloux de la meilleure qualité pour les chaussées empierrées ou macadamisées, et avant de les livrer à la circulation des voitures, on a soin d'en comprimer la surface à l'aide de ces rouleaux tantôt en pierre, tantôt en métal, chargés de sable, de pavés ou d'eau et que remorquent péniblement de longs attelages de chevaux, ou, plus aisément, une machine à vapeur superposée. À cette chaussée imparfaite, aux ornières, aux aspérités ou aux dépressions plus ou moins profondes, on substitue des poutres ou longrines en bois, des morceaux de fonte ou des lames de fer et d'acier, et on a le merveilleux moyen de transport qui s'appelle un chemin de fer.

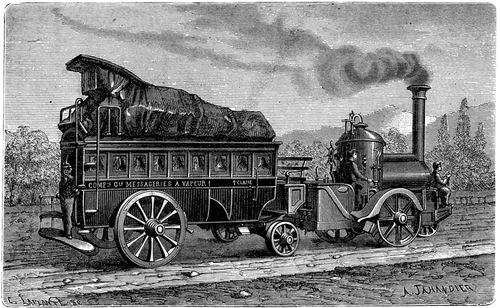

Adieu les durs cahots avec les vieilles pataches dans les mauvais chemins! adieu la musique des grelots au collier des chevaux, interrompue de temps en temps par les coups de fouet du postillon ou par la trompette du conducteur! adieu ces relations qui se nouaient au cours du voyage et se prolongeaient parfois après lui! On ne met plus que dix heures au lieu de onze jours, pour aller de Paris à Strasbourg. Quelques coups de sifflet et, comme en un songe, durant une nuit, on passe du Nord au Sud ou du Levant au Couchant.

(p. 22) Voyez-vous ce tombereau qui ne contient qu'une tonne de cailloux? Un cheval a peine à le tirer sur cette route bien entretenue. Voyez à côté: un même cheval fait avancer sur ces rails un wagon chargé de 8 à 10 tonnes.

Mais les rails de fer n'offrent pas de garanties de durée suffisantes lorsque la voie est très-inclinée et doit résister à l'usage réitéré des freins ou au passage fréquent de lourdes charges. Dans ce cas, on a recours aux rails d'acier. Les progrès de la carrosserie et du charronnage, nous le verrons plus loin, sont contemporains des progrès apportés à la construction des chemins et des routes, et le degré de civilisation d'un peuple est en rapport intime avec l'état de ses voies de communication. Que l'on considère les pays excentriques de notre Europe: la Russie, la Turquie, et, sans aller chercher si loin, l'Espagne, dont nous connaissons les chemins par les récits de Théophile Gautier et les dessins de Gustave Doré, ne trouve-t-on pas les mêmes ornières à l'esprit qu'à la chaussée? Le chemin de fer a contribué à faire le dix-neuvième siècle. Sans lui, nous n'aurions pas accompli ces progrès rapides que tout le monde admire.

Qu'on ne se méprenne pas cependant sur l'importance du rôle que peut jouer un chemin de fer et qu'on ne le croie pas capable d'opérer des transformations dans un pays qui n'offre des ressources ni par l'esprit ou l'industrie de ses habitants, ni par la richesse ou la fertilité de son sol. C'est pour avoir cru à la possibilité de semblables transformations que (p. 23) de nombreux chemins de fer, construits en pays étranger, n'ont produit d'autre résultat que la ruine de ceux qui les avaient construits, sans changer d'une manière notable la face des pays déshérités qui en avaient été dotés. Nous ne nous arrêterons pas, d'ailleurs, à cette question économique qui nous ferait sortir de notre sujet et n'a d'ailleurs rien que de très-facile à expliquer.

Les anciens avaient bien compris tout l'intérêt que peuvent offrir de bonnes voies de communication. Ils employaient à leur construction les peuples vaincus, et les établissaient avec une telle solidité qu'on en retrouve encore aujourd'hui quelques-unes en parfait état de conservation. Les voies romaines étaient remarquables par leur beauté et leur solidité. Elles étaient formées de blocs énormes de pierre de taille, parfois superposés, reposant sur une couche épaisse de béton, c'est-à-dire de pierres cassées réunies entre elles par un ciment très-résistant. Si nos pères ne connaissaient pas les causes de l'hydraulicité des chaux et des ciments révélées par Vicat, ils connaissaient du moins les mélanges capables d'acquérir par le temps une dureté comparable à celle de la pierre la plus résistante.

Les plus célèbres voies qui nous restent de l'antiquité sont celles qu'on connaît sous les noms de voies Appienne, Aurélienne, Flaminienne, etc. La première doit son nom au censeur Appius Claudius (311 avant J.-C.), qui la prolongea jusqu'au delà de Capoue, pendant environ 142 milles. La voie Flaminienne (p. 24) allait de Rome à Ariminum (aujourd'hui Rimini). Elle avait 360 milles de longueur. Commencée par le consul Flaminius, en 222 avant J.-C., elle fut prolongée ensuite jusqu'à Aquilée, au fond de l'Adriatique.

Dans le nord de la France, en Belgique et en Bourgogne, on rencontre encore de belles chaussées, auxquelles on a donné le nom de Brunehaut, mais dont la construction remonte sans doute aux Romains. Il est peu probable que cette reine, à travers les troubles qui ont agité son règne, ait pu donner ses soins à l'exécution des grands travaux qu'on lui attribue.

Ce qui est certain, c'est que les chaussées dont nous venons de parler, dues ou non à Brunehaut, remontent à une date très-ancienne. Leur existence actuelle ne fait que mieux prouver l'excellence de leur construction.

Mais ce que pouvaient faire les Romains, grâce aux armées dont ils disposaient et malgré des moyens d'exécution grossiers, est devenu après eux, et pour longtemps, tout à fait impossible. À la fin du douzième siècle, Philippe Auguste améliora les rues et les routes du royaume.

Plus tard, Colbert créa de nouveaux moyens de communication. Il s'occupa de la réparation des routes existantes et de la construction de voies nouvelles. C'est lui, rappelons-le en passant, qui fit construire le célèbre canal du Languedoc et projeta celui de Bourgogne.

À cette époque, le corps des ponts et chaussées (p. 25) était déjà créé. Sa fondation remonte à Louis XIII, mais c'est seulement à dater de 1739, époque de son organisation par Trudaine et Perronnet, que les travaux de viabilité reçurent une impulsion considérable: les grands ponts de Neuilly, de Mantes et d'Orléans furent construits. Toutefois, le corps des ponts et chaussées ne reçut sa constitution définitive qu'à dater du décret impérial du 7 fructidor, an XII (25 août 1804), complété par les décrets des 13 octobre 1851 et 17 juin 1854.

Dès lors, on s'occupa de la construction de ces routes magnifiques, à chaussée entièrement pavée, mesurant, y compris les accotements destinés aux piétons, jusqu'à 14 mètres de largeur.

À côté des routes nationales, réparties en trois classes, selon qu'elles unissent Paris à un État voisin ou à un port militaire,—à une des principales villes de France,—ou qu'elles établissent une communication transversale entre plusieurs départements,—se placent les routes départementales construites et entretenues avec les fonds votés par les conseils généraux des départements,—puis, les chemins vicinaux, qui relient les routes aux villages ou les villages entre eux, et enfin les chemins ruraux destinés à faciliter les travaux de l'agriculture et entretenus, comme les précédents, par les communes intéressées. Nous comptons:

| Routes nationales et départementales | 86,628 | kilom. |

| Chemins vicinaux | 518,000 | — |

(p. 26) La circulation sur les routes nationales a été l'objet de comptages qui permettent d'en apprécier l'importance. Elle est de 3,200 millions de colliers à 1 kilomètre, ce qui signifie qu'elle est représentée par 5,200 millions de chevaux, ayant parcouru 1 kilomètre ou par environ 1,800,000 tonnes transportées à la même distance.

Quant au nombre des inspecteurs généraux, ingénieurs en chef, ingénieurs ordinaires et élèves-ingénieurs, chargés des travaux de construction et d'entretien des routes nationales, il est de 575. Indépendamment du service des routes nationales, ces ingénieurs ont encore celui des rivières, des canaux, des ports et des travaux maritimes, etc., et sont, d'ordinaire, chargés des travaux à exécuter pour les routes départementales.

On peut se faire une idée des sacrifices que fait l'État pour la construction et l'entretien des voies de communication, par les sommes énormes qu'il consacre à l'enseignement du personnel auquel il confie la direction des travaux. Un ingénieur des ponts et chaussées, à sa sortie de l'école, se trouve avoir coûté à l'État 10,000 francs; un ingénieur des mines plus du triple: 61,000 francs[1].

Les voies de terre perdant de leur importance, depuis l'impulsion donnée à la construction des voies ferrées, les ingénieurs des ponts et chaussées passent au service des compagnies et contribuent avec les (p. 27) ingénieurs sortis de l'École Centrale et de quelques autres écoles à la construction et à l'exploitation de ces nouvelles voies.

Le personnel qui appartient aux compagnies de chemins de fer est considérable. Peu de personnes s'en font une idée exacte. Voici, à cet égard, les renseignements, que nous extrayons de l'ouvrage de M. Jacqmin, directeur de l'exploitation du chemin de fer de l'Est.

Le seul personnel de l'exploitation de la Compagnie de l'Est se composait, au 31 décembre 1865, de:

| 5517 hommes commissionnés | } | 7966 agents. |

| 2449 hommes en régie |

Ce chiffre étant pris comme base, le nombre des agents attachés à l'exploitation des voies ferrées, en France, est de 43,000 environ.

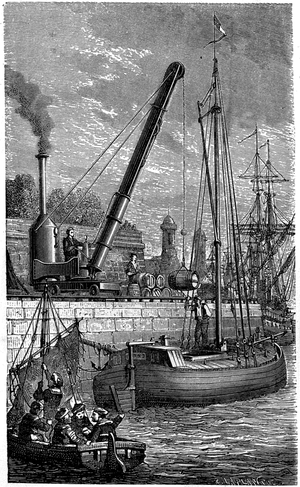

La sécurité de la locomotion sur le sol, sur cette terre, qui est notre élément, cesse au moment où nous l'abandonnons pour nous lancer sur l'eau. Nous n'avons plus cette base ferme et solide sur laquelle nos pieds, malgré leur faible étendue, trouvaient un appui suffisant, et, pour nous soutenir sur l'eau, nous devons (p. 28) nous développer de tout notre corps et fournir la plus grande surface possible.

Encore ne nous éloignons-nous jamais du rivage auquel nos forces épuisées nous rappellent bientôt. Pour tenter de longs voyages, nous devons emprunter un véhicule et nous demandons à nos bras, au flot lui-même, au vent, à la vapeur, enfin, un secours indispensable. Il est impossible de dire, avec Gessner, quel fut le «premier navigateur.» Le premier homme qui tenta l'aventure vit-il une feuille tombée dans l'eau, emportée par le vent, ou bien une branche, un roseau peut-être, ou un tronc d'arbre entraîné par un courant, et l'idée lui vint-elle de faire comme la fourmi sur la feuille ou l'oiseau sur la branche? On ne sait; mais bientôt il creusa l'arbre pour le rendre plus léger, se fit une voile d'un morceau de toile, imagina la rame et le gouvernail.

Qui saurait dire ce que le sombre gouffre a englouti de victimes et de combien de vies a été payé chaque progrès accompli dans l'art de la navigation!

Les rivières, les fleuves et encore moins les canaux n'offrent, eu égard à leur faible largeur et à leur faible profondeur, aucun danger sérieux dont la navigation ne se soit rendue maîtresse depuis longtemps. Un cours plus ou moins rapide, un lit plus ou moins profond, pas plus de vent que sur la terre et un abordage presque toujours facile à tout moment du parcours, telles sont les conditions générales de la navigation fluviale, qui n'a d'autre inconvénient que sa lenteur; telles sont aussi les conditions de la navigation (p. 29) sur les lacs, à cela près que, sur quelques-uns d'entre eux, le vent soulève parfois des bourrasques, devant lesquelles les légères embarcations doivent fuir et regagner la rive.

Mais, il en est tout autrement de cette grande étendue d'eau salée qui couvre les trois quarts de notre globe, de l'Océan et des mers secondaires.

Combien diffère du sol qui conserve la trace éternelle des travaux de l'homme, cette masse liquide incessamment mobile, incessamment agitée, plissée d'ondulations que le moindre zéphyr gonfle, grossit, et que le vent grandissant fait éclater en tempêtes, vaste champ d'observations que l'homme ne connaît pas encore, vaste corps insondé dont les savants n'ont pu mesurer encore les capricieuses pulsations!

Le problème, que nous avons indiqué, de la recherche des lois du frottement entre deux corps solides, problème dont la solution dernière n'a pas encore été donnée, paraît bien simple à côté de celui du déplacement d'un corps solide à la surface des eaux. Les plus grands géomètres ont cherché à le résoudre: Newton, Lagrange, Laplace, Cauchy, Airy, Fronde, Macquorne Rankine, etc.; et cette question, si elle a été quelque peu éclaircie, ne laisse pas que d'être encore enveloppée de ténèbres épaisses.

Une pierre jetée dans l'eau donne naissance à des courbes dessinant à sa surface des cercles concentriques d'un rayon croissant. L'eau paraît fuir le centre frappé, et pourtant elle ne se déplace pas. Ce phénomène n'est autre que celui qu'on produit avec une (p. 30) corde étendue sur le sol, puis relevée et abaissée brusquement. Les divers points de la corde montent et descendent et, l'action cessant, reprennent sensiblement leur position première. Les cercles concentriques, qui se sont produits sur l'eau, sont le résultat de l'incompressibilité du liquide, de son inélasticité. Comprimées par la chute de la pierre, les molécules aqueuses, placées sous celle-ci, ont soulevé celles qui étaient à l'entour en un cercle saillant. Celles-ci, s'abaissant en vertu de leur poids, ont déterminé la formation d'un second cercle, celui-ci d'un troisième et ainsi de suite; les saillies diminuant, les intervalles augmentant, les ondulations se sont éteintes et, après une série d'oscillations, le calme s'est rétabli.

Quelles sont les lois de ces ondulations dues à la chute d'un corps dans l'eau, dues aussi à la progression d'un corps solide à sa surface?

Il n'y a que trouble dans l'esprit des savants sur la nature, la direction et l'amplitude du mouvement moléculaire dans l'ondulation.

Ils sont à peu près d'accord sur ce fait: que la direction du mouvement est verticale ou sensiblement verticale; mais sur ce point seul ils s'entendent.

Indépendamment de ces mouvements que prend la masse liquide sous l'action du navire qui progresse à sa surface, il s'en produit encore d'autres qui sont dus aux attractions de la lune et du soleil combinées, au mouvement de rotation de la terre, aux différences de densité résultant des différences de température et de salure des eaux, enfin aux courants et aux vents.

(p. 31) Le soleil et la lune exercent sur les eaux une attraction d'autant plus sensible que l'étendue des mers est plus considérable. Telle est la cause du phénomène des marées.

La surface des mers se trouve, dans son immense étendue, soumise à des différences de température,—élévation dans les régions équatoriales, abaissement dans les régions tropicales,—à des différences de salure qui déterminent des différences de densité. L'équilibre cesse tous les jours d'exister dans la masse des eaux, les mêmes causes amenant les mêmes variations de densité. Les parties les plus denses gagnent l'équateur, sous l'influence du mouvement de rotation de la terre; les parties les moins denses ou les plus légères se dirigent, au contraire, vers les pôles, où elles se refroidissent de nouveau.

La masse d'air, qui règne au-dessus des mers, est soumise aux mêmes causes de perturbation que celle des eaux. L'air enlève des quantités de vapeur considérables, qui gagnent les parties supérieures de l'atmosphère où elles se condensent. Les mêmes variations de densité déterminent, à des degrés divers, les mêmes mouvements dans la masse gazeuse et donnent naissance aux vents, d'intensité et de direction fixes ou variables.

Ainsi donc, trois causes, incessamment renaissantes, troublent la surface des eaux: les marées, les courants et les vents.

Les marées ne produisent d'action sensible sur la navigation que dans le voisinage des côtes et passent (p. 32) inaperçues au milieu de l'Océan. Les marins doivent cependant avoir égard aux mouvements d'élévation et d'abaissement des eaux qui se produisent dans certaines mers. «La Manche et la mer du Nord se vident et se remplissent. L'Adriatique subit une différence de niveau à laquelle la Méditerranée semble ne participer que faiblement. La mer Rouge subit des différences de niveau de un à deux mètres, et dans le golfe Persique ces différences sont beaucoup plus fortes[2].»

Les courants, aussi bien que les vents, sont des auxiliaires ou des entraves pour la navigation. Aussi, les navires à voile, qui se rendent dans certains pays, ont-ils soin de faire coïncider l'époque de leur voyage avec celle des courants et des vents favorables dans les mers qu'ils doivent parcourir. C'est ainsi, par exemple, que les navires à voile parcourant la mer Rouge, allant de Suez aux Indes, exécutent ce voyage entre avril et mi-septembre,—période durant laquelle soufflent les vents du nord,—et reviennent du détroit de Bab-el-Mandeb à Suez entre octobre et avril, époque à laquelle les vents ont changé de direction et soufflent du sud.

La vitesse des courants généraux varie, en mer, entre 0m,25 et 0m,75 par seconde; les courants locaux, dus aux marées, dépassent rarement 2m,00. En certains points, cependant, cette vitesse peut atteindre 5m,00 par seconde.

Mais la principale cause d'agitation de la mer est l'action du vent, dont l'intensité varie depuis la brise (p. 33) jusqu'à l'ouragan, depuis une vitesse nulle jusqu'à 45 mètres par seconde et peut exercer, dans cet intervalle, des pressions variables de 0 à 277 kilogram. par mètre carré; c'est alors l'ouragan qui déracine les arbres et renverse les édifices, et les navires doivent le fuir.

Jusqu'à quelle profondeur s'étend cette agitation de la mer sous l'action du vent? On ne sait. La vie animale se maintient à 160 mètres. L'extraction du fond de la mer de tronçons de câbles sous-marins a prouvé qu'elle avait lieu à 2,000 et 3,000 mètres, mais il est peu probable que l'agitation de la mer atteigne ces grandes profondeurs et on doit plutôt attribuer les mouvements qui ont été constatés, à des différences de densité dont la fonction est de maintenir un équilibre de composition, une homogénéité constante entre les diverses parties des océans.

L'agitation de la mer se traduit à sa surface par la formation des ondulations que, dans le langage ordinaire, on nomme des vagues. Tant que le vent reste faible, les vagues sont peu accusées, et il ne se produit qu'un phénomène de soulèvement et d'abaissement alternatifs de la surface liquide, phénomène absolument semblable à celui que l'on constate, au moment de la moisson, à la surface d'un grand champ de blé; les épis s'inclinent, se relèvent, puis s'inclinent encore et se relèvent de nouveau, par zones plus ou moins étendues; les oscillations se succèdent à intervalles plus rapprochés, quand la violence du vent augmente; les épis semblent fuir et cependant restent (p. 34) fixés au sol. Il faut une tempête violente pour les en arracher et les transporter au loin. De même, quand sur la mer les ondulations grandissent et les vagues s'élèvent, le vent qui frappe leur crête, la brise et la rejette en une volute d'écume sur le flanc de la vague. Il y a, dans ce cas, un réel mouvement de translation.

Les vagues ne sont pas, d'ailleurs, ces montagnes liquides qu'a cru voir une imagination trop vive au fort de la tempête. Les navigateurs les plus expérimentés, dont les observations méritent le plus de créance, n'ont pas constaté de hauteurs supérieures à 15 mètres. C'est le quart du chiffre indiqué, d'une manière approximative, par certaines personnes dont les yeux seuls ont servi d'instrument de mesure. Les dangers auxquels on est exposé au milieu d'une tempête, sont assez nombreux pour qu'on cherche à détruire les préjugés que l'ignorance ou la frayeur fait naître.

Il ne faut pas juger non plus des secousses que ces vagues peuvent produire sur la coque d'un bâtiment, par les effets qui résultent de leur choc contre les falaises, les jetées ou les murs de quais, obstacles immobiles opposés à la fureur de la mer. Sous un effort trop violent, le bâtiment s'incline, puis, l'effort cessant, se redresse. Mais si la falaise est de roche peu résistante, si le mur n'est pas fait de bons matériaux, reliés par le meilleur mortier, s'il n'est pas suffisamment épais, la vague l'ébranle et bientôt le détruit.

La seule condition à remplir pour que le navire résiste, c'est qu'il constitue une masse parfaitement indéformable et de dimensions assez grandes pour rester (p. 35) insensible aux agitations de l'Océan. Ces dimensions sont celles des bâtiments qui font aujourd'hui le service de l'Amérique et de l'Australie.

Résumons les quelques indications qui précèdent:

L'immense plaine nue de l'Océan est la carrière libre des vents, et les véhicules ou les navires qui se lancent à sa surface n'ont ni un sol solide comme appui, ni une atmosphère calme comme milieu; instabilité constante au-dessous, instabilité constante au-dessus, toutes deux indissolublement unies, mais non pas sans limites dans leurs ébranlements et dans leurs fureurs.

L'homme a su les maîtriser, et l'expérience l'a plus servi dans la lutte que ses calculs, car c'est à peine s'il a entrevu la vérité et pénétré l'un des innombrables mystères qui se passent au sein des eaux.

Peut-on chiffrer l'importance des moyens de communications maritimes offerts à l'activité des nations?

La mer appartient à tous les peuples, et on peut dire que sa surface, presque tout entière, est ouverte à leur commerce et à leur industrie.

Le réseau des voies navigables intérieures qui sillonnent notre pays, comprend:

| 500 | kilom. de rivières flottables; |

| 7000 | kilom. de rivières navigables; |

| 4800 | kilom. de canaux. |

Soit, en totalité, 12,300 kilomètres.

Nous connaissons déjà l'air parce que nous en avons dit à propos des tempêtes qu'il soulève à la surface des mers, et nous n'avons pas besoin d'insister de nouveau sur la violence des mouvements dont sa masse est souvent agitée pour faire comprendre les difficultés que trouve l'homme à s'y mouvoir dans une direction déterminée. En passant de la terre sur l'eau, du corps solide sur le corps liquide, les points d'appui qui doivent servir de base à la locomotion perdent de leur fixité, et le véhicule ne devient stable qu'en intéressant à ses mouvements une grande masse de liquide; dans l'air, dont les propriétés essentielles sont la mobilité et la compressibilité, les points d'appui manquent presque absolument, nous disons presque, car le vide seul admet dans ce cas l'absolu: un morceau de papier, que nous laissons tomber dans l'air tranquille, ne descend jamais verticalement; il est dévié de cette direction par l'air qui presse sa surface; dans un tube, où nous aurons fait le vide, ce même morceau de papier tombera dans une direction qui se rapprochera d'autant plus de la verticale que le vide aura été fait d'une manière plus parfaite, et il suivra rigoureusement la verticale, si le vide est absolu.

C'est seulement en comprimant la masse gazeuse (p. 37) environnante que le véhicule aérien se crée un appui et peut se mouvoir dans telle ou telle direction.

L'air est le lieu de locomotion de tous les animaux ailés qui le parcourent en dépit du vent,—tant que ce vent n'est pas tempête,—avec une vitesse qui varie selon l'espèce, et dans toutes les directions, en demeurant toutefois dans une zone qui ne s'étend pas au delà de 7,000 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est à la limite des neiges éternelles, au sommet de la Cordillère des Andes, entre 3,300 et 4,800 mètres au-dessus du niveau de la mer, que le condor fixe d'ordinaire sa demeure. La frégate s'avance en mer à des distances de plus de 400 lieues, saisissant au vol à la surface de l'eau les poissons dont elle fait sa nourriture.

Mais quels appareils merveilleux que ces ailes qui servent aux oiseaux à se soutenir et à progresser dans l'air! Voyez d'abord leur charpente, la solidité des points d'attache de leurs os au thorax, la construction de ces os, tubes creux et cellulaires, unissant la force à la légèreté, voyez maintenant les rémiges, les barbes, rames à large surface, capables de prendre des inclinaisons diverses et de concourir avec les pennes rectrices de la queue à gouverner leur vol! Et quelle force dans l'oiseau, eu égard à la petitesse de sa taille, pour faire mouvoir ces instruments si simples et si complets!

Qu'on rapproche à présent cette admirable structure de la construction grossière des appareils avec lesquels, jusqu'à présent, on s'est élevé dans l'air. Un globe énorme de forme sphéroïdale, gonflé d'un gaz plus léger que l'air, dont la force ascensionnelle croît (p. 38) en raison de son volume et de la différence des densités, voilà l'appareil. On a donné à l'aérostat jusqu'à 6000 mètres cubes de capacité, avec une surface exposée au vent d'environ 400 mètres carrés; telles sont les dimensions du Géant; tel est l'appareil que les aéronautes ont eu parfois la pensée de gouverner, à l'aide de trois ou quatre palettes d'une surface relativement insignifiante, à l'aide d'une ou de plusieurs hélices, d'une ou de plusieurs roues!

Il n'est personne qui n'ait éprouvé l'effet d'un vent un peu violent et qui ne se soit senti entraîné par lui. Et cependant la plus grande surface que notre corps offre au vent n'est guère que de 1 mètre carré. Qu'on juge par là, de la pression que produit sur la surface 400 fois plus grande d'un corps qui ne repose sur aucun point solide, un vent dont la direction peut changer à chaque instant et dont la vitesse est variable, depuis 30 mètres par minute pour le vent le plus faible, jusqu'à 2,700 mètres pour l'ouragan, ce qui, dans ce dernier cas, représente 162 kilomètres à l'heure, c'est-à-dire plus de trois fois la vitesse du train rapide de Paris à Marseille!

M. Babinet a dit à l'Association polytechnique: «La théorie de la direction des ballons est absurde. Comment faire?

«Comment faire résister et manœuvrer, contre les courants, des ballons comme le Flesselles, par exemple, qui mesurait 120 pieds de diamètre? Il faudrait une force de 400 chevaux pour mettre en lutte à peu près égale avec le vent une voile de vaisseau. Supposez, ce (p. 39) qui est impossible, qu'un ballon pût emporter avec lui une force de 400 chevaux; ce grand effort ne servirait absolument à rien, car nous apprécions tout de suite que, sous cette pression, votre ballon s'écraserait dans sa fragile enveloppe.

«Supposez tous les chevaux d'un régiment attachés par une corde à la nacelle d'un ballon, vous obtiendriez pour tout résultat de voir voler en éclats votre ballon.

«C'est tout à fait ailleurs que l'homme doit chercher les moyens de s'élever, ce qui veut dire en même temps de se diriger dans l'air.»

Les faits qui précèdent sont si simples qu'on ne s'explique pas comment un si grand nombre d'inventeurs n'en ont pas été frappés et ont vainement poursuivi la recherche de la direction des ballons.

Le problème de la navigation aérienne, comme celui de la navigation maritime, est double. Le véhicule doit trouver sa base de sustentation sur le milieu, eau ou air, qu'il doit parcourir; il doit, en outre, être dirigeable. Les ballons satisfont à la première partie de la question, mais leur volume rend incompatibles les deux parties du problème. La seule ressource de l'aéronaute est de s'élever ou de s'abaisser dans l'air, à la recherche d'un courant soufflant dans la direction qu'il veut suivre. S'il ne le trouve pas, il doit abandonner la lutte, car il ne pourra que s'éloigner de sa destination. En résumé, la direction des ballons est entourée de telles difficultés qu'on peut la considérer comme irréalisable.

La question nous paraît donc devoir se poser de la (p. 40) manière suivante: Trouver un moteur qui, sous un volume restreint, réunisse une très-grande puissance à une très-grande légèreté. On peut être certain que le jour où ce moteur sera trouvé, la direction des ballons le sera du même coup, car il ne s'agira plus que de l'application d'une force à un appareil ailé dont la nature nous offre un assez grand nombre de spécimens et que l'homme pourra construire de toutes pièces dans un temps certainement limité. La question du gouvernement de l'appareil deviendra l'objet d'une étude pratique dont un certain nombre d'expériences fourniront la solution.

Il est incontestable que l'une des voies qui pourraient conduire à la découverte du moteur nécessaire est celle qui reposerait sur l'utilisation d'une des propriétés physiques ou chimiques de l'air, ou de l'un de ses gaz constituants, oxygène ou azote, et plutôt du premier, source de combustion et de vie, que du second, qui n'a que des propriétés négatives. Le moteur aurait ainsi son aliment au sein de la masse même où il se meut.

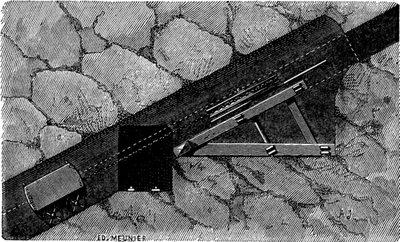

Il y a des corps que l'homme a trouvé le moyen de lancer et de diriger dans l'air, avec une vitesse qui défie celle des vents, au plus fort de l'ouragan. Ce sont les projectiles qui sortent des armes à feu et qui ont été utilisés comme moyens de transport, comme porte-amarres, etc. La poudre vient d'être appliquée récemment aux sonnettes qui servent à enfoncer les pieux. La charge d'un fusil suffit pour actionner un mouton de 180 kilogrammes. Que le lecteur ne sourie pas! Nous n'avons pas l'intention de le mettre à cheval sur (p. 41) un boulet ou sur un javelot ailé et de le lancer ainsi dans l'air, à la vitesse vertigineuse que produit l'explosion de la poudre ou celle d'un picrate quelconque; mais, en présence des effets foudroyants dus à la combustion instantanée et à l'explosion de certaines matières fulminantes, n'est-il pas permis de supposer que l'homme pourra fixer le régime de ces sources de forces, en rendre l'action continue et la régler enfin selon le but particulier qu'il se propose?

L'homme doit-il prétendre lutter contre toutes les tempêtes de l'atmosphère? Nous ne le croyons pas. Ses efforts doivent tendre à triompher du vent, tant que son intensité ne dépasse pas certaines limites, à tirer parti des courants naturels de l'air, comme il le fait de ceux de la mer ou des rivières, ces chemins qui marchent, ainsi qu'a dit Pascal; mais il doit se résigner, quant à présent, à fuir les ouragans de l'air comme il fuit ceux de l'Océan, se rappelant sans cesse son infimité vis-à-vis du grand maître de la nature.

Quelle a dû être la situation de notre premier père à sa sortie des mains du Créateur, et quel ressort a pu le pousser à se mettre sur ses jambes et à quitter la place où Dieu l'avait fait naître? Est-ce la faim, est-ce le désir de contempler les beautés du monde terrestre qui lui était donné comme séjour? Est-ce une sensation, est-ce un sentiment qui a parlé le premier? L'être matériel s'est-il révélé avant l'être moral? Les philosophes résoudront, s'il leur plaît, cette question. Pour nous, nous supposerons tout simplement que les muscles de la locomotion ont bien pu être impressionnés par ceux de l'estomac et que, la manne ne tombant pas du ciel, l'homme alla chercher des fruits pour satisfaire son appétit.

Quant à ses descendants, ils suivirent l'exemple de leur père, à cela près que peut-être ils commencèrent (p. 43) à marcher à quatre pattes, pour ne plus marcher bien tôt que sur deux et pour finir avec trois, comme l'a fait remarquer le fils de Laïus et de Jocaste.

Mais nous laissons l'enfance et la vieillesse de l'homme pour ne nous occuper que de son âge mûr et de l'individu à l'état parfait.

Tandis que la plante meurt où elle a poussé, que la bête broute le sol qui l'a vu naître, l'homme seul va chercher bien loin les aliments nécessaires à sa vie matérielle, à sa vie intellectuelle. Aussi comprend-on bien que les anciens aient tenu en si grand honneur les exercices de la marche et de la course, les seuls moyens qu'avait l'homme, aux époques primitives, de pourvoir à entretenir les forces de son corps et à l'activité de son cerveau.

On sait que des couronnes étaient réservées aux vainqueurs des courses aux jeux olympiques. C'est qu'alors on attachait plus d'importance qu'on n'en donne aujourd'hui à la forte constitution de l'homme. La guerre était le but principal dans lequel on formait des jeunes gens vigoureux, mais les travaux de la paix bénéficiaient aussi des exercices du gymnase, et la santé du corps, l'équilibre maintenu dans l'accomplissement de toutes ses fonctions n'étaient pas sans influence sur les productions du cerveau: Athènes et Rome resteront le berceau toujours admiré des lettres, des sciences et des arts.

La jeunesse tout entière était formée aux exercices du corps, les hommes étaient généralement bon marcheurs (on se rappelle l'usage qui existait à Sparte de (p. 44) sacrifier, dès leur naissance, les enfants difformes). Mais, parmi tous ces hommes, quelques-uns se sont trouvés doués de cette poitrine plus large, de ces jambes mieux musclées et plus longues, dont les médailles ou les vases anciens nous ont laissé l'image et dont les historiens et les poëtes nous ont raconté les hauts faits.

Sans parler d'Achille aux pieds légers, que tout le monde connaît, on peut citer Hermogène, de Xante (en Lycie), qui remporta huit victoires en trois olympiades, Lasthine le Thébain, qui battit un cheval à la course, et Polymestor, jeune chevrier de Milet, qui attrapait un lièvre à la course.

Au moyen âge, on trouve des coureurs émérites au service de la noblesse. De grands gaillards «fort bien fendus,» à l'haleine longue, au costume léger, ornés de plumes, de clochettes, de rubans, s'en allaient en avant du carrosse de leur maître pour annoncer son arrivée. Tantôt ils étaient pieds nus, tantôt ils n'avaient que des chaussures légères. Ils portaient à la main une longue canne terminée par une pomme d'argent, dans laquelle ils enfermaient leur repas. Inutile de dire que ces hommes vivaient peu et que, du jour où leurs membres épuisés réclamaient le repos, le corps tout entier cédait à l'excès de la fatigue, et ils succombaient.

De ces coureurs, il n'est guère resté que le nom; il existe encore des valets de pied en France et des footmen en Angleterre; mais l'aristocratie a très-heureusement renoncé au privilége qu'elle tenait de la féodalité d'avoir à son service des hommes dont (p. 45) elle faisait des esclaves, honteusement soumis à tous ses caprices. Les valets de pied usent maintenant des voitures comme leurs maîtres, et ce n'est plus qu'aux cortéges des rois, à des occasions solennelles, qu'on les voit cheminer à côté des chevaux d'apparat, dont ils servent à régler l'allure et à diriger la marche.

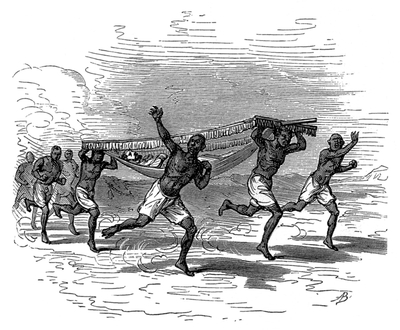

On rencontre encore des coureurs dans quelques pays primitifs, où ils sont chargés du service de la poste, chez les Cafres, par exemple. Munis du message de leur maître pour un chef voisin, les coureurs partent dans le plus simple appareil, mâchant seulement quelques feuilles de tabac, dont le jus sert à tromper leur soif. Dès qu'ils ont la réponse attendue, ils repartent en courant.

Les plus singuliers coureurs sont ces petits négrillons, à peine vêtus de lambeaux, qui se cramponnent à la queue des chevaux arabes et les suivent à la course. Le cheval arrêté, ils vont de la queue à la tête et gardent le coursier pendant que le maître vaque à ses plaisirs ou à ses affaires.

Mais s'il n'y a plus d'autres coureurs que ceux que l'on voit paraître en maillot, de temps en temps, dans les villes de province et qui en font le tour pour quelques pièces de monnaie, il y a encore des marcheurs.

Ceux que j'admire le plus sont ces soldats qui, avec des charges de 15 à 20 kilogrammes, des vêtements étouffants et une coiffure aussi pesante que ridicule, font des étapes variables de 30 à 40 kilomètres pendant quinze à vingt jours consécutifs; et je mets au (p. 46) nombre des faits les plus remarquables, les marches forcées des armées en campagne. Les distances parcourues en un jour, durant les guerres du premier empire, ont atteint 48 et même 60 kilomètres. Qu'on se rappelle le passage des Alpes ou la retraite de Russie: dans un cas, un faîte à franchir avec des canons et tout un matériel de guerre; dans l'autre, une longue marche à fournir dans la neige ou dans la boue, en dépit du froid et de la faim. Il faut, chez les hommes qui accomplissent de semblables hauts faits, une force physique doublée d'une force morale exceptionnelle, comme peuvent seuls en faire naître des événements exceptionnels. Mais fallait-il bien tant de gloire et tant de vertu pour verser tant de sang?

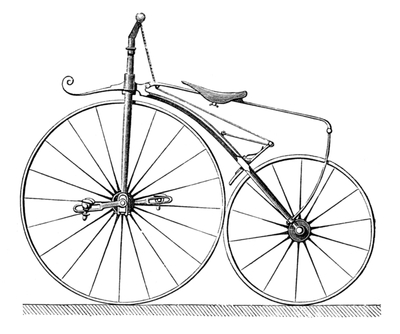

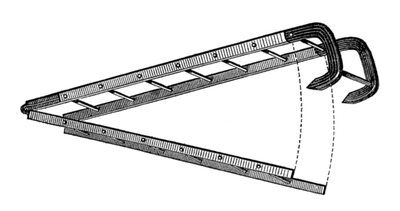

Le soldat rentrant au village devient souvent facteur rural; nous le voyons, dans certaines parties montagneuses de la France, faire, pour un salaire des plus modestes, un service des plus fatigants. Les vélocipèdes, dont nous parlerons plus loin, viendront-ils quelque jour rendre leur tâche moins rude? Nous n'osons l'espérer; car, tandis que le facteur passe partout, à travers champs, dans les sentiers, sur les rochers, le vélocipède ne passe que sur les chemins frayés, sur les chaussées unies et peu inclinées. Combien de nos chemins vicinaux ne pourraient convenir à ces légers véhicules!

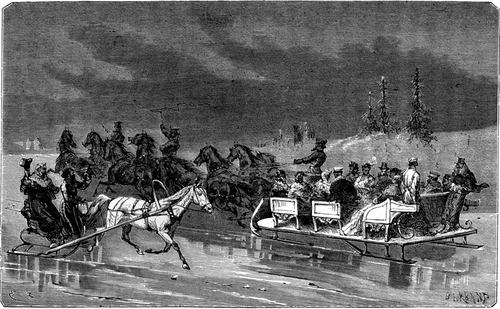

Fig. 3.—Habitants des Landes.

Indépendamment de ces marcheurs de profession, il apparaît de loin en loin quelque marcheur hors ligne. L'un des plus remarquables est le capitaine Barclay. C'était en juillet 1809; il paria 3,000 livres sterling (p. 49) (75,000 francs) qu'il parcourrait en 1,000 heures consécutives un espace de 1,000 milles. Les paris s'élevèrent même jusqu'à 100,000 livres sterling (2,500,000 francs): 41 jours et 41 nuits de marche non interrompue! La distance de 1,000 milles correspond à 1,609 kilomètres ou 402 lieues. Le pari fut gagné, et le retour du capitaine Barclay salué par les cloches sonnant à toute volée.

Mais qu'importent ces tours de force, aussi dépourvus d'utilité pour celui qui les exécute que d'intérêt réel pour celui qui les observe? La marche des Landais dans les pays marécageux qui s'étendent entre la Garonne et l'Adour, depuis la Gélise jusqu'aux dunes de l'Océan, ou des Hollandais sur le miroir glacé de leurs canaux, nous paraît plus digne de fixer l'attention.

C'est du haut de ses échasses, qui l'élèvent de 1 mètre à 1m,60 au-dessus du sol, que le berger landais garde son troupeau. Un bourrelet de bois, de corne ou d'os, appelé cret ou pedis, garnit la partie inférieure de ces échasses et les empêche de pénétrer dans la vase. Le pâtre porte à la main un long bâton, appelé paou tchanquey, et qui lui sert de balancier quand il marche ou de point d'appui quand il veut se reposer. Ainsi perché sur ces chanques, il domine la bruyère, traverse les marais, garde ses troupeaux et se garde lui-même des attaques des loups. Il s'en va ainsi tous les jours, insoucieux, entre ciel et terre, et tricotant quelque paire de bas de laine couleur de bête.

C'est au moment où l'hiver semble ralentir l'activité de tous les êtres que les Hollandais se livrent (p. 50) au plaisir tant aimé de Klopstock et de Gœthe. La surface polie des canaux qui sillonnent la Hollande forme comme autant de chemins propres à la circulation. Ce sont, non-seulement des champs ouverts à leurs jeux et sur lesquels ils se livrent, hommes et femmes, à des courses de vitesse, ce sont encore des voies de communication rapide, que les femmes suivent pour aller au marché, les hommes pour se rendre à leurs travaux. Le patin est aussi appliqué à l'art militaire, et il s'est formé, dans différents pays du Nord, des corps de patineurs, armés à la légère, et qui, grâce à la rapidité de leur course, peuvent rendre, dans certains cas, de très-utiles services.

Mais le patin et l'échasse ne s'emploient que dans ces cas particuliers où la surface du sol est fangeuse ou glacée. Hors de là, l'homme retombe sur ses jambes, c'est-à-dire sur des organes qui ne doivent fournir, d'une manière normale, qu'une course de peu d'étendue. Que l'on rapproche, en effet, la constitution anatomique de l'homme de celle des animaux le mieux doués pour la marche, ou pour la course, et l'on remarque qu'il manque de ces deux qualités essentielles, qui font le mérite de ces animaux: la force des muscles des membres locomoteurs, le développement de la capacité thoracique et des organes respiratoires qui y sont renfermés.

L'homme s'est emparé du cheval et l'a dompté.

«La plus noble conquête que l'homme ait jamais faite est celle de ce fier et fougueux animal...» a dit Buffon. «Non-seulement il fléchit sous la main de celui qui le guide, mais il semble consulter ses désirs; et, obéissant toujours aux impressions qu'il en reçoit, il se précipite, se modère ou s'arrête et n'agit que pour y satisfaire. C'est une créature qui renonce à son être pour n'exister que par la volonté d'un autre; qui sait même la prévenir, qui, par la promptitude et la précision de ses mouvements, l'exprime et l'exécute; qui sent autant que l'on désire et ne rend qu'autant qu'on veut; qui, se livrant sans réserve, ne se refuse à rien, sert de toutes ses forces, s'excède et même meurt pour mieux obéir.»

Selon la Fable, les dieux s'en servaient comme de monture ordinaire ou l'attelaient à leurs chars. La Bible, dans Esther, raconte «que l'on envoya des lettres par des courriers à cheval sur des coursiers rapides, sur des dromadaires issus de juments.»

Le cheval semble avoir toujours été l'auxiliaire de l'homme. Chez tous les peuples on le rencontre à l'état domestique. Dans le nord de l'Afrique, on trouve le cheval arabe, le kochlané ou pur sang, le type de la race, (p. 52) ou le kadisché provenant de croisements inconnus, tous deux remarquables par l'élégance de leurs formes et la rapidité de leur course. Dans la Barbarie, on emploie des chevaux pour le manége; en Espagne, des chevaux pour le manége ou la cavalerie; en Angleterre, des chevaux de course, et dans les différentes régions de la France, des chevaux pour tous les usages. En Normandie ce sont des chevaux de trait et de manége; dans le Limousin, des chevaux de selle; dans la Franche-Comté, des chevaux de trait; en Auvergne on élève le bidet et dans le Poitou le mulet.

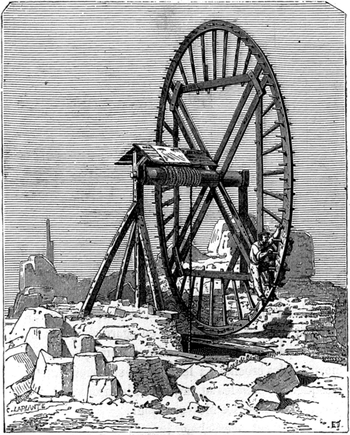

Le cheval se plie à tous les travaux qu'on lui impose, prend le pas, le trot, l'amble ou le galop, selon le bon plaisir de celui qui le dirige. C'est avec la même allure résignée qu'il suit le sillon de la charrue, l'ornière du chemin, la piste du champ de courses ou du manége. Il ira en ligne droite le long d'une voie ferrée, tournera en cercle pour élever l'eau du maraîcher, ou marchera sur lui-même sans avancer, comme l'écureuil dans sa cage, ou comme le chien du cloutier. C'est le premier instrument de l'agriculture et de l'industrie.

Sans vitesse, il peut produire un effort de 360 kilogrammes; à la vitesse moyenne de 1 mètre par seconde, cet effort n'est plus que de 80 à 90 kilogrammes; encore faut-il que le travail ne soit pas trop prolongé. Aussi ne compte-t-on d'ordinaire que sur 70 kilogrammes seulement.

Des expériences très-nettes ont permis de comparer le travail de l'homme et celui du cheval: tandis que (p. 53) l'homme, qui roule un fardeau sur une voiture à deux roues et revient au point de départ chercher un nouveau chargement, peut travailler durant dix heures, avec une vitesse de 50 centimètres par seconde et exercer un effort moyen de 100 kilogrammes, le cheval peut, travaillant le même temps, mais avec une vitesse de 60 centimètres par seconde, exercer un effort moyen de 700 kilogrammes. La quantité de travail journalière est représentée, pour l'homme, par 1,800,000 kilogrammètres[3], et, pour le cheval, par 15,120,000 kilogrammètres.—Tandis que le portefaix peut exercer, durant une journée de 7 heures, et à une vitesse de 75 centimètres par seconde, un effort moyen de 40 kilogrammes, le cheval, chargé sur le dos, peut, durant 10 heures de travail et en marchant avec une vitesse de 1m,10 par seconde, développer un effort moyen de 120 kilogrammes.

Ces chiffres représentent, bien entendu, des résultats moyens; car le poids que l'homme peut porter s'élève jusqu'à 150 kilogrammes. Il a même atteint le chiffre de 450 kilogrammes. Les portefaix de Rive-de-Gier, qui chargent les bateaux, portent un hectolitre de houille de 85 kilogrammes à 36 mètres, et font de 290 à 300 voyages par jour.

Il est assez intéressant de comparer aussi les vitesses que peuvent prendre l'homme et le cheval à la course.

La vitesse du coureur peut être de 13 mètres par (p. 54) seconde pendant quelques instants; la vitesse ordinaire est de 7 mètres. (Le marcheur ne s'avance qu'avec une vitesse de 2 mètres et le voyageur ne parcourt que 1m,60 par seconde.)

La plus grande vitesse que puisse prendre un cheval dans une course d'un quart d'heure, ne dépasse pas 14 à 15 mètres. La vitesse au galop est de 10 mètres, au trot de 3m,50 à 4 mètres, au grand pas de 2 mètres et au petit pas de 1 mètre.

Il y a quelques années, le service des postes employait un grand nombre de chevaux de choix, que les chemins de fer ont presque complétement dispersés. Les chevaux des malles-postes traînaient 500 kilogrammes à la vitesse de 4m,44, et parcouraient 20 kilomètres par jour; ceux des diligences allant moins vite (3m,33 par seconde), traînaient 800 kilogrammes et parcouraient 24 kilomètres par jour. Enfin, les chevaux des chasse-marée, qui parcourent 32 kilomètres par jour, avec une vitesse de 2m,20 par seconde, ne traînent que 560 kilogrammes.

Moins vif, moins valeureux, moins beau que le cheval,

L'âne est son suppléant et non pas son rival.

Il n'en est pas moins vrai que le coursier de Silène, qui l'emporte sur son maître par sa sobriété, rend, comme porteur, de précieux services à l'agriculture.

Les petites exploitations l'utilisent avec avantage pour les transports à faible distance, et les gens pauvres le préfèrent à raison de la facilité qu'ils ont à le (p. 55) nourrir et à le loger. C'est le souffre-douleur de la famille domestique, c'est pour lui que sont tous les coups. Qui n'a pris en pitié le sort de ces pauvres bêtes, en Espagne et en Afrique, où on leur voit suivre par troupes nombreuses des chemins à peine tracés, pliant sous la charge de lourds sacs de blé ou sous le faix de longs Arabes, aux jambes traînantes?

Le mulet est le cheval du montagnard. À lui les chemins étroits dans les rochers et le transport du bois réduit en charbon. Bon pied, bon œil, tête sûre, à l'abri du vertige et défiant les précipices; mais allure lente, due à l'ampleur de sa taille.

Plus vite que les meilleurs chevaux arabes court l'hémione, et nous nous demandons pourquoi le Dziggetai, très-répandu dans le pays des Katch, au nord de Guzzerat, dans l'Inde, et dont on se sert à Bombay comme cheval de selle et de trait, n'a pas encore été acclimaté.

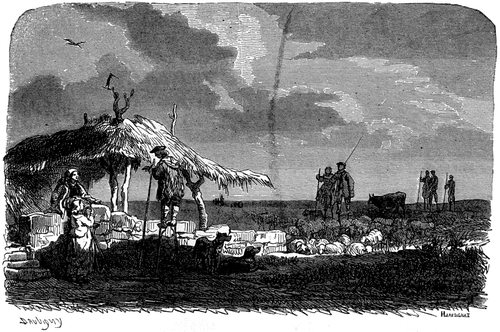

Puisque nous sommes dans l'Inde, nous parlerons de l'éléphant, le géant des bêtes de transport sinon la plus utile et dont on se sert dans diverses contrées de l'Asie. L'éléphant peut parcourir 80 kilomètres par jour en portant un poids de 1000 kilogrammes. D'après le chev. P. Armandi, auteur d'un ouvrage fort intéressant sur l'histoire militaire des éléphants, ces animaux ne pouvaient faire, avec une semblable charge, que 12 à 15 lieues par jour (48 à 60 kilomètres). «La marche ordinaire de l'éléphant, dit cet écrivain, n'est guère plus rapide que celle du cheval; mais, quand on le pousse, il prend une sorte de pas (p. 56) d'amble, qui, pour la vitesse, équivaut au galop. Il a le pied très-sûr, il marche avec circonspection et il lui arrive rarement de broncher. Malgré cela, c'est toujours une monture incommode, à cause de son balancement continuel et de son allure saccadée.»

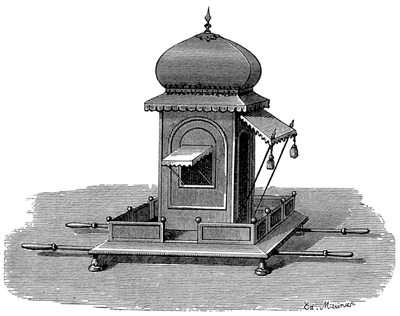

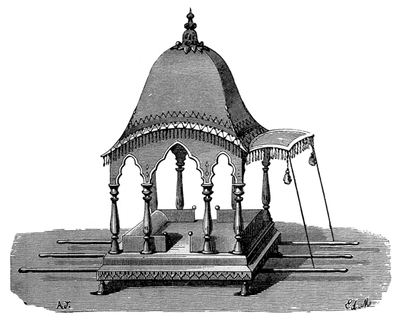

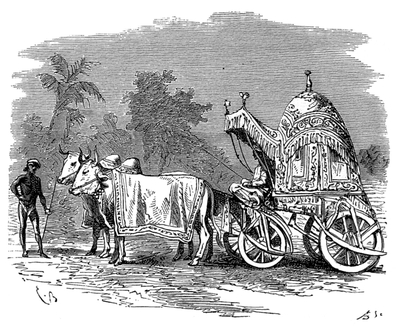

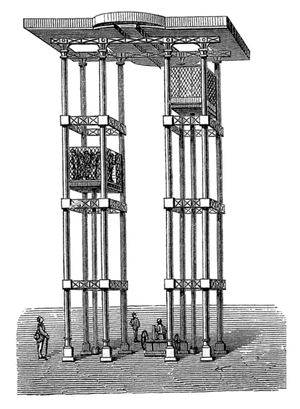

Fig. 4.—Éléphant portant un a'méry.

L'éléphant était autrefois employé dans les combats et portait sur son dos une tour abritant cinq ou six soldats au plus, armés de piques ou de traits. Plus tard, le sénat romain attela deux éléphants aux chars des empereurs revenant vainqueurs de l'Orient. (p. 57) Aujourd'hui, l'éléphant sert aux voyages dans l'Inde. On lui met sur le dos soit une galerie découverte, de construction légère, simplement garnie de coussins, appelée howdah ou haudah, et qui peut contenir deux ou trois voyageurs, ou bien, pour les dames ou les grands personnages, une galerie couverte de rideaux de soie, ornée de banderoles et connue sous le nom d'a'méry.

Fig. 5.—Éléphant portant un haudah.

Mais l'éléphant ne se reproduit pas dans la vie domestique; (p. 58) il lui faut la profondeur et le silence des forêts; aussi n'y a-t-il guère à espérer qu'il se répande jamais en Europe.

Fig. 6.—Petits éléphants du Jardin d'acclimatation.

S'il ne l'emporte par la taille, le chameau l'emporte sur l'éléphant par les services qu'il rend aux populations africaines. C'est le navire du désert, a-t-on dit avec beaucoup de vérité. Et, en effet, les sables sahariens ne forment-ils pas une vaste mer mouvante qui a ses tempêtes, quand souffle le Simoun (les poisons), ou comme les Arabes le nomment: le Kamsin, «qui sèche l'eau des puits». «Dans le désert, l'homme redevient promptement un animal féroce; le soin de son propre salut le préoccupe à ce point (p. 61) qu'il ne se retournerait seulement pas pour secourir son semblable en danger[4].» Si l'Arabe n'avait le chameau, quel autre animal pourrait lui faire parcourir le désert? Admirable prévoyance de Dieu qui, à côté de la vaste plaine brûlante, a mis la monture propre à en faciliter l'accès!

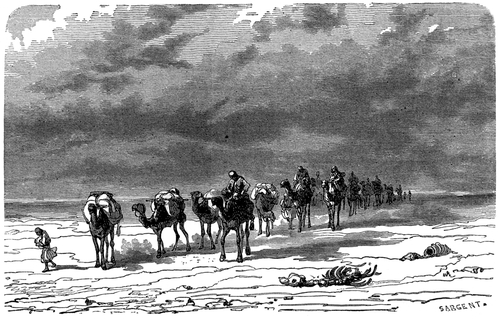

Fig. 7.—Caravane dans le désert.

Tout le monde connaît la sobriété du chameau. Il peut marcher pendant des semaines entières, à raison de 16 à 18 heures par jour, avec un fardeau de 400 kilogrammes en moyenne, sans demander autre chose qu'un litre d'eau chaque jour, et une livre d'une nourriture quelconque: paille, orge, chardons, herbes ou noyaux de dattes. Pour une traversée de 40 à 50 heures, comme celle du Caire à Suez, il peut se passer de toute boisson et de toute nourriture.

La soumission du chameau, sa patience, ressemblent à celles du bœuf; mais tandis que l'un rentre dans la catégorie des bêtes de somme, l'autre appartient plus spécialement à celle des bêtes de trait. De même que le cheval, le bœuf se trouve dans tous les pays et partage avec lui les rudes travaux de l'agriculture. C'est dans les régions montagneuses et dans les pays chauds que l'usage du bœuf s'est le plus répandu. Là, il tire la charrue et fait tous les transports qui ne réclament pas de vitesse. Attelé au manége d'une noria, il peut développer un effort moyen de 60 kilogrammes, tandis que le cheval n'est capable de produire qu'un effort de 45 kilogrammes; sa (p. 62) vitesse, il est vrai, n'est, dans ce cas, que de 0m,60 par seconde, tandis que celle du cheval est de moitié plus grande, ou de 0m,90 dans le même temps.

À côté du bœuf viennent se ranger les membres de la même famille: le yack, des montagnes du Thibet, qui se monte et dont l'agilité est supérieure à celle du bœuf; le bison, qui abonde dans l'Amérique septentrionale, et que M. Lamare-Picquot a proposé d'acclimater en 1849, comme bête de trait et de boucherie.

Les usages que l'on tire du bœuf, lorsque l'âge ne lui permet plus de fournir un service actif, sont plus nombreux encore que ceux des différentes parties du corps du chameau. Sa chair, sa peau, sa graisse, son poil, ses cornes, ses os, ses nerfs, ses intestins, son sang, ses issus même, sont utilisés. Aussi, en pensant au culte public que les Égyptiens rendaient au bœuf Apis, est-on surpris qu'il n'ait produit que l'insignifiante et ridicule mascarade du bœuf gras, où les grands prêtres sont remplacés par des garçons bouchers, travestis en hercules assommeurs.

L'homme n'a pas d'autres auxiliaires dans les pays chauds et dans les pays tempérés que ceux dont nous venons de parler.

Dans les contrées septentrionales, en Russie, en Norwége, le renne remplace avantageusement le cheval. Il sert à la fois de bête de trait et de somme et peut faire jusqu'à 120 kilomètres par jour, se contentant seulement de quelques bourgeons, d'écorces ou de lichen qu'il déterre sous la neige.

(p. 63)

Fig. 8.—Traîneau tiré par des chiens.

(p. 65) Comme le renne, le chien se met au traîneau et rend au voyageur qui se lance sur les glaces des mers polaires de précieux services. Le docteur J.-J. Hayes, chirurgien de la marine des États-Unis, raconte ainsi la dernière partie de son voyage à la mer libre du pôle arctique: «Notre traversée n'a pas eu sa pareille dans les aventures arctiques.... Les soixante-quinze derniers kilomètres, où nous n'avions plus que nos chiens, nous ont pris quatorze journées; et on comprendra mieux combien la tâche était rude, si l'on se rappelle qu'une semblable étape peut être parcourue en cinq heures par un attelage de force moyenne sur de la glace ordinaire, et ne le fatiguerait pas moitié autant qu'une seule heure de tirage au milieu de ces hummocks qui semblaient se multiplier sous nos pas.—Le chien de cette race court plus volontiers sur la glace unie avec un fardeau de cent livres, qu'il n'en traîne vingt-cinq sur une route qui le force à marcher à pas lents.»

Nous avons parlé de la plupart des quadrupèdes que l'homme emploie à le porter ou à le traîner. Mais il est un bipède que certains peuples de l'Afrique emploient aussi comme coursier: l'autruche. Sa force ne le cède en rien à la rapidité de sa course. Il semble voler; et on se fera une idée de sa vitesse quand on saura que le chasseur qui la poursuit est souvent forcé de courir huit à dix heures avant de l'atteindre.

Ainsi qu'on le voit, dans quelque pays, sous quelque latitude que l'homme se place, il trouve à ses côtés l'animal capable de suppléer à sa faiblesse et de (p. 66) prolonger sa course aussi loin qu'il le désire: mers de glaces ou de sables brûlants, il peut tout aborder. Est-il seul à voyager? il enfourche une monture; a-t-il lourd à porter? il attelle la bête à un véhicule. De force, il n'en a pas à produire et son cerveau peut être seul à travailler.

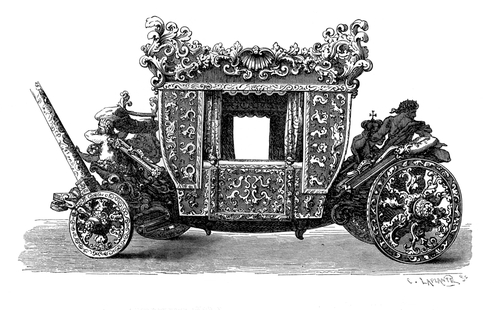

Les véhicules le plus en usage dans les temps anciens, ceux dont les bas-reliefs de la Grèce ou de Rome nous ont conservé l'image, et dont les historiens nous font le récit, sont les chars à deux roues qui servaient dans les combats, dans les courses du cirque, dans les fêtes triomphales ou dans les cérémonies religieuses.

La biga était une sorte de caisse montée sur deux roues, ouverte à l'arrière et sans aucun siége. Elle était tirée par deux chevaux attelés de front de chaque côté d'une flèche unique ou timon. Cette caisse était tantôt en bois, tantôt en métal et plus ou moins ornée suivant les circonstances. Dans les jeux du cirque, le lutteur conduisait lui-même l'attelage; à la guerre, un conducteur spécial dirigeait (p. 68) les chevaux pour laisser au combattant le libre usage de ses armes.

Nous ne voyons plus ces chars qu'aux courses de l'Hippodrome, à Paris. Tous les ans aussi, Florence a ses courses de chars. Des cocchi, vêtus à la romaine, montés sur leur theda, soulèvent des nuages de poussière aux applaudissements de la foule qui entoure la place Sainte-Marie-Nouvelle.

Ces chars s'appelaient autrefois bigæ, trigæ, quadrigæ, suivant qu'il étaient traînés par deux, trois ou quatre chevaux de front. Il y avait aussi des sejugæ, ou chars à six chevaux, et des septijugæ ou chars à sept chevaux.

On attribue l'invention des chars à Erichthonius, roi d'Athènes, qui institua les fêtes des Panathénées, si célèbres dans toute la Grèce. D'autres historiens croient pouvoir en faire remonter la découverte jusqu'à Triptolème, ou même jusqu'à Pallas ou à Neptune. Nous ne chercherons pas à vider le différend qui les divise à ce sujet. L'invention des chars date de la plus haute antiquité, c'est incontestable; mais nous doutons fort que les dieux de la Fable aient fait, de leurs mains, les chars sur lesquels on les représente si souvent montés et à l'aide desquels ils voyagent au milieu de l'éther ou sur les vagues de l'Océan.

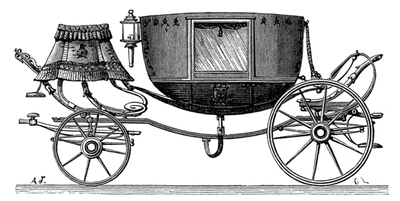

Le carpentum était la riche voiture à deux ou à quatre roues et à deux ou à quatre chevaux, attelés de front. Le carpentum était d'ordinaire couvert et servait aux prêtres et aux dames romaines. C'était la voiture de la mariée, celle qu'en Grèce on appelait apène.