Project Gutenberg's Les enfants des Tuileries, by Olga, Vicomtesse de Pitray This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: Les enfants des Tuileries Author: Olga, Vicomtesse de Pitray Illustrator: E. Bayard Release Date: July 19, 2008 [EBook #26091] Language: French Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LES ENFANTS DES TUILERIES *** Produced by Suzanne Shell, Rénald Lévesque and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)

PARIS

LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie

79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79

Droits de propriété et de traduction réservés

OUVRAGES DU MÊME AUTEUR

PUBLIÉS DANS LA BIBLIOTHÈQUE ROSE ILLUSTRÉE

Les débuts du gros Philéas; 2e édition, un volume avec 57 vignettes par H. Castelli.

Le château de la Pétaudière; 2e édition, un volume avec 78 gravures d'après A. Marie.

Le Fils du Maquignon; un volume avec 65 gravures par Riou.

Prix de chaque volume, broché, 2 fr. 25

A MA FILLE

JEANNE DE PITRAY

Chère enfant, voici le livre qui t'est destiné: garde toujours ta charmante simplicité, ton coeur excellent, afin de devenir une Élisabeth, une Irène, une Noémi: le bon Dieu te préservera, je l'espère, de ressembler, même de loin, à une Héloïse, à une Constance ou à une Herminie. C'est le voeu le plus cher de celle qui t'aime et te bénit de tout son coeur.

Ta mère,

Vicomtesse DE PITRAY,

Née de SÉGUR.

Livet, 14 mai 1856.

Aaaah! Dieu! que c'est ennuyeux, la campagne! toujours de la verdure, des animaux, et pas moyen de faire de la toilette! personne pour vous regarder! Aussi mes jolies robes se fanent dans l'armoire! jusqu'à ma pauvre poupée qui est condamnée comme moi... aaaah! à porter des robes de toile... oh! mes chères Tuileries, quand vous reverrai-je?

Tel était le monologue qu'Irène de Morville se débitait à demi-voix, par une belle matinée d'automne: assise auprès de la fenêtre, elle regardait d'un air renfrogné le beau paysage qui s'offrait à sa vue. Ni les pelouses vertes, ni les corbeilles remplies de fleurs, ni même le petit bateau qui se balançait au bord d'une jolie rivière anglaise, ne parvenaient à la dérider: elle finit par baisser les yeux avec humeur sur une robe de velours bleu appartenant à sa poupée, et qui était étalée sur ses genoux.

Elle recommença bientôt à bâiller de plus belle quand, au milieu d'un aaah! formidable, une porte s'ouvrant avec fracas la fit sauter sur sa chaise et pousser un cri de frayeur.

«Qui vient ici? dit Irène... ah! c'est toi, Julien? que c'est sot d'entrer ici comme un ouragan! que c'est bête!

--Ne grogne donc pas, répondit Julien en riant; je t'apporte une bonne nouvelle, devine un peu.»

Irène bondit de sa chaise.

«Ce ne sera pas long, s'écria-t-elle en battant des mains: à tes yeux brillants de joie, je vois que nous retournons à Paris, n'est-ce pas?

--Tu y es, répondit Julien. Hein! quel bonheur?

--Enfin! dit Irène avec explosion, je vais donc reprendre ma bonne, ma charmante vie de Paris! Oh! ma chère poupée, nous allons aller à l'Éclair pour moi, chez Béreux pour toi, et nous nous ferons bien belles pour faire enrager toutes nos amies!

--Et moi donc, reprit Julien, en se frottant les mains, vais-je m'en donner à la Bourse des Timbres! Jordan, Vervins et moi, nous allons faire marcher ça un peu bien, va! il y a des bêtas de petits garçons qui aiment mieux jouer aux barres. Est-ce nigaud! Vendre cher et acheter bon marché ces jolis timbres bleus, blancs, violets, rouges, voilà un meilleur passe-temps pour des garçons sérieux et intelligents comme nous.

IRÈNE.

C'est si amusant de se promener aux Tuileries, en élégante, et d'entendre dire: «Quelle gentille enfant! qu'elle est bien mise! quelle jolie tournure!

JULIEN.

.... Et d'enfoncer les autres en leur colloquant des timbres communs, qu'on leur fait payer très-cher, et puis de se promener devant tout le monde avec un stick à la main et un lorgnon à l'oeil!

IRÈNE.

Comment, un lorgnon? tu as un lorgnon, toi! Où l'as-tu pris?

JULIEN.

Et nos timbres, donc! ce sont eux qui me l'ont donné. Je le cache pour qu'on ne se moque pas de moi, ici. Nos voisins sont si bêtes! tiens, regarde, n'est-ce pas qu'il est joli? (Il le montre à sa soeur.)

IRÈNE.

Oui, il est assez bien, mais comment fais-tu pour voir à travers? Il me semble (elle regarde dedans) que ça rapetisse affreusement tous les objets.

JULIEN.

Tant mieux! c'est exprès, puisque je suis myope.

IRÈNE.

Toi? ah! ah! quelle plaisanterie! Tu as toujours eu des yeux excellents, mon cher; hier encore tu voyais sur la colline les ailes des moulins à vent de Fresnoy; et ils sont à deux lieues d'ici.

JULIEN, avec humeur.

Ce n'est pas une raison: (Irène rit toujours) finis donc, toi, tu m'impatientes avec tes ah! ah! Tiens, je vais te prouver que je suis myope!

IRÈNE, avec ironie.

Cela me fera plaisir!

JULIEN, gravement.

Vois-tu cette femme qui sarcle dans l'allée droite, là-bas?

IRÈNE.

Oui: après?

JULIEN.

Eh bien, ma chère, je crois que c'est une vache.»

Irène se remit à rire de plus belle en se moquant de son frère: Julien allait se fâcher sérieusement quand ils virent entrer les enfants du jardinier.

IRÈNE.

Bonjour, Amable, bonjour, Léonore: qu'est-ce que vous voulez?

LÉONORE.

Vous souhaiter le bonsoir, mamzelle, vous offrir ce bouquet et vous dire combien nous sommes fâchés d'apprendre que vous allez bientôt partir.

IRÈNE.

Merci. (Elle prend le bouquet et le jette en poussant un cri.) Dieu! quelle horreur! quelle infamie!

LES ENFANTS.

Qu'est-ce qu'il y a?

IRÈNE.

Une chenille.... une atroce, une monstrueuse chenille! pouah! (Elle fait des mines.) J'ai cru que j'allais me trouver mal! je frissonne à l'idée seule d'avoir pu toucher cette ignoble bête!

LÉONORE, interdite.

Je suis bien fâchée, mamzelle....

IRÈNE.

Me voilà remise. Tiens, puisque te voilà, aide-moi à faire les malles de ma poupée. Veux-tu?

LÉONORE.

Je veux bien, mamzelle. Oh! les belles choses!

IRÈNE, riant.

Ça, ce sont des horreurs, ma pauvre fille n'a plus que des vieilleries: elle a grand besoin de se remonter chez Béreux.

LÉONORE.

Qu'est-ce que c'est Béreux, mamzelle?

IRÈNE.

C'est sa couturière, ma chère amie.

LÉONORE, avec stupeur.

Mamzelle vot' poupée a une couturière?

IRÈNE.

Je crois bien! et que j'emploie sans cesse, encore! Tu ne peux pas te figurer comme c'est cher à habiller, une poupée élégante. Tiens, voilà son coffre à bijoux.

LÉONORE, saisie.

Hélas! seigneur! tout ça pour une poupée!...

Les deux petites filles continuèrent, l'une à étaler orgueilleusement les richesses de sa poupée, puis ses richesses à elle, l'autre à tout admirer; pendant ce temps, Julien causait avec Amable et lui disait d'un air de protection:

«Tu es bien heureux d'aimer la campagne, toi! moi, je ne peux pas la supporter; c'est si triste! toujours être seul.

--Et monsieur votre père? Et madame votre mère? Et mamzelle Irène? disait Amable, c'est une bonne et belle société, monsieur Julien: elle devrait vous faire bien plaisir!

--Nous autres, vois-tu, répliqua Julien avec importance, nous avons des occupations qui ne nous permettent pas de nous voir souvent. Papa est sans cesse à Paris, occupé d'affaires importantes. Maman a des visites ou fait des visites. Quand nous les voyons, ils sont très-bons et très-affectueux, mais nous les voyons très-peu. C'est donc seulement à Paris que nous menons une vie agréable.

AMABLE.

Et mam'zelle Irène! elle vous tient compagnie: ça doit vous désennuyer ici, monsieur Julien?

JULIEN.

Irène? joliment! elle passe ses récréations à s'habiller, se déshabiller, se rhabiller, s'attifer de trente-six façons différentes. Quand ce n'est pas elle, c'est sa poupée. Oui, en vérité: jolie ressource que la société d'Irène!

IRÈNE, s'approchant.

Qu'est-ce que tu dis? encore du mal de moi, évidemment! on dirait que tu es une perfection, toi qui te traînes partout d'un air ennuyé, toi qui pourrais t'occuper de pêche, de jardinage, de chasse, et qui ne sais que te pavaner! moi, au moins, je m'amuse avec ma poupée....

JULIEN.

Je te conseille de me dire cela, toi qui passes ta vie à faire la roue....»

Les enfants du jardinier s'échappèrent de la chambre pendant qu'Irène et Julien, rouges et furieux, se disaient des choses de plus en plus désagréables. Ceux-ci finirent par se séparer fort en colère; l'une continua à faire les malles de sa poupée, l'autre alla visiter sa collection de timbres, d'où il espérait bien tirer de quoi acheter une chaîne de montre; cette chaîne était l'objet de tous ses désirs.

Irène avait douze ans et Julien treize ans et demi; leur père était agent de change: leur séjour annuel à Paris développait chaque jour davantage en eux les défauts dont la vanité était le principe. Leur mère était bonne et tendre, mais malheureusement, entraînée dans le tourbillon du monde, elle était peu avec ses enfants. M. de Morville, leur père, les voyait moins encore, quoiqu'il les aimât très-sincèrement; ses nombreuses affaires le retenaient loin de sa famille, et c'est à peine s'il passait avec ses enfants et sa femme une heure chaque jour.

Le lendemain de leur dispute, le frère et la soeur se réconcilièrent d'un commun accord; la mauvaise humeur d'Irène n'avait pu tenir contre un compliment de Julien sur sa robe nouvelle, et la rancune de Julien s'était évanouie à propos d'une exclamation d'Irène sur une cravate rose.

JULIEN.

Eh bien, Irène, nous partons demain décidément, tu sais?

IRÈNE.

Oui, Dieu merci! Je crois que nous allons voyager avec Élisabeth et Armand de Kermadio.

JULIEN.

Nos petits voisins des bains de mer? Ah!...

IRÈNE.

Papa a dit l'autre jour à maman que M. de Kermadio voulait aller à Paris vers le 15 novembre. Ainsi tu vois....

JULIEN.

Ça m'est assez égal, du reste: il ne me va pas, cet Armand. Jouer, toujours jouer, c'est ennuyeux, et il ne sort pas de là; on ne peut pas causer sérieusement avec lui; d'ailleurs, il est d'une ignorance honteuse sur les timbres, et il hausse les épaules quand on parle de tailleur.

IRÈNE.

Élisabeth aussi est singulière: figure-toi qu'elle ne savait pas ce que c'était que Béreux et qu'elle n'avait jamais été à l'Éclair!...

JULIEN.

Oh!... elle est digne de son frère.

IRÈNE.

C'est dommage, vraiment! car elle est assez bonne fille!

JULIEN.

Toujours de bonne humeur.

IRÈNE.

Et très-complaisante.

JULIEN.

C'est vrai, et Armand aussi; pourtant ce sera très-ennuyeux de les voir aux Tuileries, s'ils n'ont pas bon genre comme nous!

La conversation en resta là. Le lendemain, M. et Mme de Morville quittèrent le château avec Irène et Julien. Les gens attachés à la maison les laissèrent partir sans regret, car ils voyaient à peine leurs maîtres, et les enfants avaient toujours un air dédaigneux ou ennuyé qui choquait ces braves gens.

Léonore et Amable se remirent donc gaiement au travail en se félicitant de voir partir les poupées, les lorgnons et les propriétaires de ces charmants objets, tandis qu'Irène et Julien, nonchalamment installés dans la calèche qui les emportait vers le chemin de fer, prenaient des poses gracieuses et préludaient ainsi avec bonheur aux joies qui les attendaient à Paris et en particulier aux Tuileries. Laissons-les à leurs occupations et à leurs pensées frivoles pour faire connaissance avec les petits de Kermadio.

«Chère enfant, disait Mlle Heiger à son élève, reposez-vous donc un peu: vous savez bien que je vous aiderai à faire cette robe ce soir, et vous vous fatiguez par trop, ce matin: il vaudrait bien mieux faire notre promenade accoutumée.

--Oh! chère mademoiselle, encore un quart d'heure, répondit Élisabeth, d'un ton suppliant. C'est justement parce que vous m'aiderez ce soir, que je me dépêche....

MADEMOISELLE HEIGER, souriant.

Voilà qui est curieux, par exemple!

ÉLISABETH.

Mais certainement: grâce à vous je ferai facilement la camisole qu'il m'eût fallu donner à Marthe sans être faite, et elle ne s'en serait jamais tirée, bien sûr.

MADEMOISELLE HEIGER.

Ah! comme l'ambition vient....

ÉLISABETH, riant.

En cousant! Chère mademoiselle, que vous êtes aimable de m'aider dans cette bonne oeuvre!»

Mlle Heiger se pencha vers Élisabeth et l'embrassa tendrement pour toute réponse.

ARMAND, entrant.

«Ah! ah! on s'embrasse ici?

ÉLISABETH.

Pourquoi pas, quand on s'aime.

ARMAND.

C'est très-bien, mais... il ne s'agit pas de ça.

ÉLISABETH.

Oh! mon Dieu! quel air consterné! qu'est-ce qu'il y a, Armand?

ARMAND, soupirant.

Hélas! il y a que nous partons pour Paris après-demain.»

Élisabeth échangea avec son institutrice un regard désolé.

«Déjà! dit-elle. Ah! mon Dieu, comme c'est tôt! Grand'mère ne revient à Paris que pour Noël: mes cousins de Marsy, de même. Nous serons donc seuls à Paris, jusque-là?

MADEMOISELLE HEIGER.

Que voulez-vous, chère petite! votre père a évidemment un besoin sérieux d'y retourner; nous avons, comme consolation, la perspective de visiter les nouveaux boulevards, qui sont, dit-on, magnifiques.

ARMAND.

C'est vrai, mademoiselle, mais je suis comme Élisabeth: j'aimerais mieux rester encore ici très-longtemps. C'est si amusant, la campagne! Je viens à peine de tout arranger dans mon jardin. J'espérais y récolter moi-même les salades d'hiver, et puis voilà mes autres projets dans l'eau.

ÉLISABETH.

Qu'est-ce que tu voulais faire, mon pauvre ami?

ARMAND.

Préparer avec Daniel des piéges à loups, faire une pêche de beaux coquillages pour augmenter ta collection, et enfin, organiser ma bande d'enfants bûcherons.

MADEMOISELLE HEIGER.

Comment! des enfants bûcherons? que voulez-vous dire, Armand?

ARMAND.

Il y a une masse de bois mort dans la forêt de papa, mademoiselle, et j'ai obtenu de lui que Daniel apprît à tous les enfants du village à bien faire des fagots; ça leur permettra de se chauffer tous sans dépenser un sou, et ça nettoiera les bois de papa.

ÉLISABETH, l'embrassant.

«Bon, excellent frère! c'est une charmante idée que tu as eue là.

ARMAND.

Elle est bien simple! mais je me réjouissais de les aider, et cela me fait de la peine de ne pas voir Daniel instruire son «régiment» comme il l'appelle déjà.

--Je suis bien désolée aussi, va, répliqua Élisabeth: j'espérais faire la semaine prochaine les habits d'hiver de la mère Yvonne, et j'ai à peine le temps de faire ceux de la petite Marthe.

ARMAND.

Pauvre Élisabeth! quel malheur que je ne sache pas coudre! j'aurais travaillé aujourd'hui et demain avec toi!

ÉLISABETH.

Merci, Armand, tu es bon....

MADEMOISELLE HEIGER.

Heureusement qu'Élisabeth a quelqu'un qui l'aime tendrement: ce quelqu'un a pris, sans en rien dire, les étoffes destinées à Yvonne et (elle ouvre une armoire) elle a fait les vêtements d'hiver.»

Élisabeth sauta au cou de son institutrice et l'embrassa avec effusion.

«C'est donc pour cela que vous vous en alliez de si bonne heure tous les soirs, dit-elle. Oh! bonne mademoiselle, que je vous aime, que je vous aime! C'est à étouffer de joie, cette surprise!

ARMAND.

Dis donc, Irène... je veux dire Élisabeth, sors-tu bientôt pour te promener?

ÉLISABETH.

Oui, tout de suite (riant), Julien.

--Tu m'appelles bien Irène, répliqua Élisabeth, joyeusement.

--C'est différent, dit Armand, moi je m'étais trompé; je pensais, je ne sais pourquoi, aux petits de Morville.

--Et pourquoi avez-vous l'air si contrarié de cette plaisanterie d'Élisabeth, Armand? dit alors Mlle Heiger.

--Parce que.... Julien de Morville ne me plaît pas... beaucoup, mademoiselle,» répondit Armand en hésitant.

Mlle Heiger se mit à rire.

«Voilà un petit accès d'orgueil, mon pauvre Armand, dit-elle.

--Chère mademoiselle, s'écria Élisabeth, j'ai eu tort, en effet, de plaisanter ainsi; mais franchement Julien est insupportable et je conçois qu'Armand ne veuille pas lui ressembler.--Je n'aimerais pas beaucoup de mon côté, je vous l'avoue, rassembler à Irène.

--Elle est pourtant jolie, dit Mlle Heiger gaiement, et Julien, mon cher Armand, est très-bien.

--Oui, mademoiselle, certainement, répliqua Armand avec vivacité; mais il est toujours occupé de sa personne, de sa toilette, de ses amis élégants, de son lorgnon, de ses timbres, de....

--Assez, assez, s'écria Mlle Heiger, un peu de charité, Armand!

--Moi, dit Élisabeth, je remercie le bon Dieu de ne pas être jolie comme Irène; cela dispose trop à s'occuper de ses toilettes. Celles de Marthe occupent moins....

MADEMOISELLE HEIGER, riant

Et cela vaut mieux.

--Eh bien! dit Mme de Kermadio en entrant dans la salle d'études; ne nous promenons-nous pas aujourd'hui? il faut descendre, en tout cas, mes enfants, car on sait déjà dans le village que nous partons bientôt; tous nos pauvres protégés sont venus pour vous faire leurs adieux, et vous dire combien ils regrettent de vous voir quitter sitôt la campagne.»

On descendit dans la cour et les enfants se virent entourés par une foule d'ouvriers accompagnés de leur famille. Plusieurs de ces bonnes gens avaient les larmes aux yeux.

«C'est donc déjà que vous partez? disait l'un.

--Hélas! qu'on vous a peu vus cette année! disait un autre.

--Monsieur Armand, je n'oublierai pas votre commission, s'écriait un petit garçon.... Je serai si content si je peux trouver ce qui vous fera plaisir!--Mamzelle Élisabeth, disait une bonne femme, mon casaquin va à souhait; vous êtes tout à fait habile, vous n'avez pas affaire à une ingrate, allez!--Vous reviendrez vite, n'est-ce pas? s'écriait une petite fille.

--Dépêchez-vous, disait un bûcheron; le temps nous dure joliment sans vous!

--Je crois bien, reprit-on en choeur, lorsque Kermadio est vide, le village est comme un corps sans âme....

--Merci, merci! disaient les enfants et leur mère; soyez tranquilles, mes bons amis, nous serons de retour ici le plus tôt possible.»

M. de Kermadio arriva alors; sa belle et douce figure était souriante, et il serrait cordialement les mains des rudes travailleurs qui s'empressaient au-devant de lui.

«Ne craignez rien, mes chers amis, leur dit-il, nous reviendrons dans quelques mois, car Kermadio est notre résidence favorite; nous vous aimons tous bien sincèrement et c'est une joie pour nous que d'être vos voisins et vos amis.»

Un cri général s'éleva:

«Vive notre bon Monsieur, vive la bonne madame!

--Et ses excellents enfants, ajouta une bonne femme: ils savent déjà faire le bien comme leurs parents.

--Chut! dit Mme de Kermadio, ne parlons pas de cela, mère Yvonne.

--Eh! j'en parlerai, la bonne Dame, tiens! faut-il pas que la reconnaissance m'étouffe?

--Non, non, dit Mme de Kermadio en riant: mais pour quelques petits services rendus, il ne faut pas se croire....

--QUELQUES... PETITS... services! oh! chère Dame du bon Dieu! peut-on, à ce point, oublier ses bienfaits! Était-ce un petit service que d'avoir réparé ma pauv' chaumière, hein?

--Il le fallait bien, elle tombait en ruines! dit M. de Kermadio, en souriant.

--Bon, et d'un! était-ce un petit service que d'avoir acheté ma vache malade et de m'en avoir rendu une autre, belle et bien portante; ma pauvre vieille vache a crevé chez vous quarante-huit heures après son arrivée, tandis que la vôtre me donne ses huit livres de beurre la semaine; hein! en v'là t'il un, de petit service?

--Allons, allons, mère Yvonne, au lieu de causer du passé, suivez donc Élisabeth qui vous fait signe de venir avec elle,» dit Mme de Kermadio.

Mère Yvonne obéit en grommelant: «Petits services! Bons saints du Paradis, ils ne m'empêcheront pas de dire ce que je pense, ah! mais non, da! et je le leur dirai, en face; je me gênerais peut-être pour aimer et vénérer ces bons coeurs-là....»

Le reste se perdit dans l'éloignement, et peu à peu la foule se dispersa, après avoir pris affectueusement congé des châtelains de Kermadio. On sentait de part et d'autre un vrai, un sérieux attachement, et les bons Bretons exprimaient avec effusion leurs regrets du départ, leurs espérances d'un prompt retour.

La famille fit en silence sa promenade accoutumée: chacun regrettait cette belle et paisible campagne où l'on vivait si heureux, si aimé. La mer, qui baignait la plage de Kermadio, faisait entendre son doux et incessant murmure: les grands chênes laissaient pendre leurs branches énormes jusque dans les flots et l'on respirait avec délices la brise du soir.

«Retrouverons-nous cela à Paris? dit Armand à demi-voix.

--Non, dit sa mère en l'embrassant, mais nous y verrons bientôt toute notre chère famille réunie, et ici, nous ne pouvons l'avoir, tu le sais!

--C'est cela qui me console, dit Élisabeth! Cette chère grand'mère! quelle joie de la revoir!

--Oh! oui, dit Armand, à cause de cela je suis enchanté. Jacques et Paul sont comme nous, du reste; ils aiment bien la campagne, mais ils veulent avant tout rejoindre grand'mère!

--Je crois bien! reprit Élisabeth vivement: qui est-ce qui ne l'aimerait pas cette bonne grand'mère, si bonne, si gaie, si spirituelle, si complaisante, si indulgente, si....»

Tout le monde riait en entendant Élisabeth parler avec son animation ordinaire, animation tellement augmentée par son émotion que la respiration lui manqua tout à coup.

«Il faut avouer, dit gaiement Mlle Heiger, que si votre grand'mère ne vous aimait pas, Élisabeth, elle vous ferait un vif chagrin.

--Je crois bien! dit Armand; aussi elle aime joliment Élisabeth, allez, mademoiselle!

--Et toi aussi, s'empressa de dire sa soeur.

--Oui, mais moins, répliqua Armand; et elle a raison; tu vaux mieux que moi.

--Oh! non, Armand! s'écria Élisabeth.

--Si, si! je le sais bien, va! mais je ferai des efforts pour me corriger, sois tranquille. Tiens, je fais rire papa! C'est vrai pourtant ce que je dis là, papa; je deviendrai meilleur.

--Tu prends là une excellente résolution, cher enfant,» répliqua M. de Kermadio, en serrant la main de son fils.

La promenade achevée, chacun alla faire ses préparatifs de départ. Les deux dernières soirées s'écoulèrent calmes et heureuses: Mme de Kermadio, Mlle Heiger et Élisabeth finissaient des vêtements pour les pauvres, tandis qu'on causait gaiement; une partie des veillées se passèrent à écouter une lecture amusante et instructive faite par M. de Kermadio, qui avait un rare talent de lecteur. Armand, lui, faisait des filets à poisson ou dessinait.

Enfin, le jour du départ arriva et tous, le coeur gros, quittèrent Kermadio et prirent le chemin de fer, ne pensant guère qu'ils allaient retrouver en route leurs brillants et vaniteux amis.

«Mantes, sept minutes d'arrêt....

--Cherchons un wagon vide, ou tout au moins pas trop encombré, dit Mme de Morville à son mari....

M. DE MORVILLE.

Ah! bonjour, cher monsieur de Kermadio. Vous voyagez en famille, n'est-ce pas?

M. DE KERMADIO.

Oui, nous sommes tous dans ce wagon.

M. DE MORVILLE.

C'est parfait! je vais avertir Mme de Morville: nous allons faire route ensemble, si vous le permettez.

M. DE KERMADIO.

Mais comment donc! nous en serons ravis!»

Et la famille de Morville vint s'installer avec la famille de Kermadio. Élisabeth fit une petite moue, car Mlle Heiger avait dû descendre du wagon et chercher une place ailleurs. On échangea des bonjours; puis la conversation s'engagea entre les enfants tandis que les parents causaient de leur côté.

JULIEN.

Hein, mes amis, quel bonheur pour nous de quitter enfin ces maudites campagnes?

ARMAND.

Parlez pour vous, Julien: quant à moi, je suis désolé de revenir sitôt à Paris.

JULIEN.

Sitôt, mais nous sommes au 15 novembre déjà, malheureux! Vous appelez ça, tôt?

ARMAND.

Certainement! j'avais encore mille choses à faire à la campagne, et toutes si amusantes!

JULIEN.

Lesquelles donc?

ARMAND.

Finir de soigner mon jardin, ramasser des châtaignes; faire des piéges à loups; aider les pauvres enfants à faire leur provision de bois mort pour l'hiver, aller chercher des coquilla....

JULIEN, l'interrompant.

Fi! l'horreur! mais, mon cher, vous devez user une masse de gants à faire toutes ces sales besognes?

ARMAND, riant.

Ah! ah! ah! je crois bien que j'en userais, si j'avais la bêtise d'en mettre!

JULIEN, avec dédain.

Ce sont des travaux de paysan que vous faites, alors?

ARMAND, vivement.

De paysan comme de grand seigneur. Tous les enfants de mon âge s'amusent à cela, et ils ont bien raison.

JULIEN, avec orgueil.

Pas les enfants comme il faut, mon cher.

ARMAND.

Ces enfants-là, tout comme les autres: quand Jacques et Paul sont venus à Kermadio, ils ont fait comme moi, et m'ont dit qu'à Vély ils avaient aussi leur jardin et que leurs occupations ressemblaient aux miennes.

JULIEN.

C'est possible, mais c'est bien drôle!

Pendant que les deux petits garçons causaient ainsi, Irène disait à Élisabeth: «Quelle toilette mettrez-vous cet hiver?

ÉLISABETH.

Maman ne s'en est pas encore occupée, et je n'ai pas songé à le lui demander.

IRÈNE, surprise.

En vérité! moi, je sais d'avance tout ce que je veux avoir pour moi et pour ma poupée.

ÉLISABETH.

Ce n'est pas une grande affaire que de se dire qu'on aura deux robes, l'une pour tous les jours en mérinos ou en drap, l'autre pour les dimanches, en popeline ou en alpaga.

IRÈNE.

Ciel! ma chère, croyez-vous que deux robes me suffiraient? mais j'aurais l'air d'une pauvresse!

ÉLISABETH.

Je vous assure que je n'ai que cela, et pourtant je ne me considère pas du tout comme une pauvresse!

IRÈNE, avec importance.

Moi, voici ce que j'aurai. Remarquez que c'est moi qui ai inventé les garnitures de mes toilettes.

ÉLISABETH, étonnée.

Vous avez des robes garnies? des jupes toutes simples sont bien plus commodes pour jouer.

IRÈNE.

A la campagne, à la rigueur, oui; mais à Paris, ma chère, aux Tuileries! songez donc qu'il y a un monde fou!

ÉLISABETH, riant.

Comment! il n'y a que des fous aux Tuileries? Merci pour Armand et moi qui y allons toujours.

IRÈNE.

Ne vous moquez pas, et écoutez ce que j'aurai en jolies toilettes: robe de faye....

ÉLISABETH.

Qu'est-ce que c'est que ça, de la faye?

IRÈNE, riant.

Ah! ah! ah! quelle innocente! mais c'est de la soie, ma chère, de la soie magnifique, d'un grain tout particulier.

ÉLISABETH.

Comment des grains? Ah! que ça doit être drôle!

IRÈNE.

Ah! ah! ah! quelle ignorance! cela veut dire que c'est une étoffe de choix.

ÉLISABETH, tranquillement.

Très-bien: voyez-vous, je ne me connais guère en toilettes, je laisse maman s'en occuper pour moi.

IRÈNE.

Vous avez bien tort! je reprends:

Robe de faye bleu de France avec dentelles de Cluny, blanches, sur toutes les coutures; robe de velours vert, garnie de grèbe avec casaque pareille, garnie de même.

Robe de satin gris avec brandebourgs de velours vert et épaulettes noires.

Robe de taffetas lilas avec bandes de soie gris chiné, en biais, et gilet gladiateur gris chiné, à manches.

Robe de....

ÉLISABETH.

Mais, mon Dieu, c'est tout un régiment de toilettes! et des robes simples pour les Tuileries?

IRÈNE

Mais c'est justement pour les Tuileries, ces toilettes-là.

ÉLISABETH

Vous ne pourrez jamais jouer avec ces belles choses?

IRÈNE.

Moi, par exemple! jouer sottement pour abîmer mes belles affaires; certes non, je ne jouerai pas; je me promènerai avec ma poupée qui sera aussi bien mise que moi.

ÉLISABETH, souriant.

J'ai plusieurs poupées, moi; elles marchent, parlent, rient et sont très-gentilles.

IRÈNE.

Tiens, ce doit être une mécanique qui les fait aller! qui est-ce qui vous les a données?

ÉLISABETH.

C'est le bon Dieu.

IRÈNE.

Ah! Ah! quelle plaisanterie! le bon Dieu vous donne des poupées?

ÉLISABETH.

Il me donne mieux que des poupées, puisque celles dont je vous parle et que j'appelle en riant mes poupées, sont des enfants pauvres.

IRÈNE.

Ça doit être ennuyeux, je ne ferais jamais.... Ah! mon Dieu! mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? (criant) au secours, je suis morte!

JULIEN, de même.

Miséricorde, je suis perdu...»

Le train venait de dérailler violemment et plusieurs wagons, parmi lesquels se trouvait celui contenant nos petits voyageurs, venaient de verser. Élisabeth et Armand ne criaient pas comme les petits de Morville; leur première idée avait été de rassurer leurs parents qui craignaient pour eux.

IRÈNE.

Aïe! Julien m'écrase; je suis blessée: mon sang doit couler... quel malheur! (Elle sanglote.)

JULIEN.

Ah! mon Dieu! voilà mon gilet neuf déchiré. Quel malheur!

M. DE MORVILLE.

Silence donc, mes enfants; sortez du wagon et ne dites pas de ces sottises-là!

IRÈNE, pleurnichant.

Je ne sais par où sortir! nous sommes sens dessus dessous!

MADAME DE MORVILLE.

Suis-moi, mon enfant. (Elle sort péniblement par la portière.) Tu peux bien passer par où j'ai passé moi-même, je pense.

IRÈNE, grimpant.

Ah là! là! que c'est difficile!

M. DE MORVILLE, agacé.

Ne crie pas tant: va toujours.

«Ah! mon Dieu, se mit à crier Irène, je viens de me couper la main à la glace. Que je souffre, que c'est profond! comme ça saigne! mon sang, mon pauvre sang coule! au secours!»

Et la frayeur de la petite fille était telle qu'elle tomba en pâmoison dans les bras de sa mère éperdue.

Pendant cette scène, M. de Kermadio faisait sortir du wagon sa femme et ses enfants, et hissa Julien, qui se montrait gauche et grognon.

MADAME DE KERMADIO, effrayée.

Ah! mon pauvre Armand! quelle bosse tu as au front? cela doit te faire grand mal!

ARMAND.

Un peu, maman, mais ça se passera; ne vous en tourmentez pas.

M. DE KERMADIO, inquiet.

Comme tu es pâle, Élisabeth! souffres-tu?

ÉLISABETH, sans l'écouter.

Mon Dieu! où est donc Mlle Heiger? ah! quel bonheur! la voilà qui arrive! elle n'a rien, grâce au ciel. (Elle se jette dans ses bras.)

MADEMOISELLE HEIGER.

Quelle joie de nous retrouver tous sains et sauf! (Avec terreur.) Ah!

MADAME DE KERMADIO, effrayée.

Qu'y a-t-il donc?

MADEMOISELLE HEIGER.

Mais vous êtes blessée, chère Élisabeth? oh! madame, regardez, quelle affreuse plaie au bras! comme elle saigne, mon Dieu! et les éclats de verre qui sont dans la plaie....

ÉLISABETH.

Ce n'est rien, chère mademoiselle: n'effrayez pas maman, je vous en prie: en tombant la glace s'est brisée sous mon bras.

--Comment, dit Mme de Kermadio inquiète, tu es blessée, mon enfant!

ÉLISABETH, souriant.

Un peu, mais ce bobo n'est rien auprès de ce qu'ont les autres.

Sa mère et son institutrice se regardaient avec émotion, tout en pansant avec soin le bras de cette courageuse enfant.

MADAME DE MORVILLE, tristement.

Regarde, Irène, compare ta petite coupure à la blessure d'Élisabeth, ta frayeur à son courage, et dis-moi si Mme de Kermadio ne doit pas être aussi fière de sa fille que je le suis peu de la mienne.

Les pleurs d'Irène s'étaient séchés depuis la découverte de la blessure d'Élisabeth: elle répondit à demi-voix:

«C'est vrai, maman, mais elle a six mois de plus que moi.»

Mme de Morville secoua la tête sans rien dire. Élisabeth, une fois pansée, avait pris un petit carré de taffetas d'Angleterre et l'offrit à Irène.

«Tenez, Irène, lui dit-elle en souriant, mettez cela sur votre coupure, ça empêchera l'air de l'envenimer davantage.

--Merci, ma bonne, ma chère Élisabeth, dit Irène émue, en l'embrassant: vous êtes bien aimable de songer à moi dans un pareil moment.»

On venait de relever les wagons, qui n'étaient qu'à demi renversés sur un talus; les voyageurs aidaient de très-bonne grâce les employés du chemin de fer, afin de pouvoir faire repartir le train avec une locomotive de rechange qui venait d'arriver.

Armand, sans penser à sa meurtrissure au front, aidait de tout son coeur avec son père. Quand il s'agit de relever les wagons, il donna l'idée de mouiller les cordes avec lesquelles on tirait les voitures, afin qu'elles eussent plus de solidité.

«Julien, viens donc nous aider! cria M. de Morville.

--J'ai des courbatures, répondit Julien d'une voix larmoyante; je n'en peux plus, papa! (Il se disait à part lui: Comme Armand est sale, je serais comme lui si j'aidais aussi.)

--Paresseux! dit son père, l'exemple de ton ami devrait t'encourager, au contraire! Il a le même âge que toi, et vois comme il nous aide!

--Je crois bien! s'écria le chef du train; ce petit monsieur-là a déjà un solide poignet et une rude intelligence: avec ça, serviable et gai. Son père doit être fier de lui!»

Les derniers préparatifs se terminèrent enfin, à la joie générale. On remonta dans le train, et les deux familles, arrivées à Paris, se séparèrent en se disant à revoir; Irène et Julien, très-honteux d'eux-mêmes et jaloux intérieurement de la supériorité de coeur, de courage et d'intelligence que venaient de montrer les petits de Kermadio.

«Êtes-vous prête, mademoiselle Irène?

--A l'instant, Zélie. Mon toquet? bien; attendez! mon chignon penche trop à gauche. Qu'il est désagréable, ce Leroy, de ne pas me l'avoir fait à boucles! J'en demanderai un à boucles à maman. Les coques de celui-ci sont trop sérieuses, trop lourdes pour ma figure. Mes gants, Zélie; non, pas les foncés, les gris clair tout neufs: oui, ceux-là; dépêchez-vous donc, vous êtes d'une lenteur qui me porte sur les nerfs.»

Irène mit ses gants, les boutonna avec soin, puis jeta un regard triomphant sur l'armoire à glace qui lui montrait sa petite personne tout entière.

Toque de velours vert, ornée de grèbe, robe et casaque pareille à la toque, gants gris, bottes vernies à glands d'or, manchon de grèbe, telle était la toilette d'Irène: elle avait de plus une coiffure des plus savantes, compliquée de cet énorme chignon à coques bouffantes qu'elle trouvait trop sérieux. Ainsi arrangée, Irène avait perdu la grâce et la naïveté de son âge: elle paraissait si peu naturelle et même si ridicule, que Zélie ne put s'empêcher de marmotter entre ses dents:

«Quelle pitié de laisser ainsi des enfants s'attifer en chiens fous!»

Au même instant, Julien fit son entrée dans la chambre. Il était aussi pimpant que sa soeur, et jouait négligemment avec son fameux lorgnon.

«Allons donc, lambine, s'écria-t-il, en route pour les Tuileries; j'ai des rendez-vous d'affaires, et mes acheteurs de timbres doivent s'impatienter.

--Je suis prête. Zélie, ma poupée! Partons maintenant,» dit Irène, se regardant une dernière fois avec complaisance dans la glace.

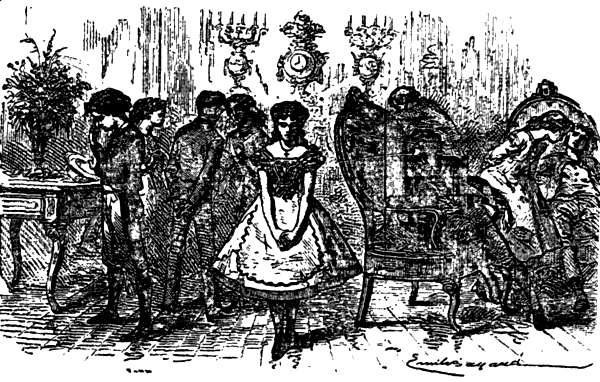

En disant ces mots, elle prit le bras que lui offrait son frère et se dirigea avec lui vers ces chères Tuileries, où leur vanité devait être satisfaite. Il y avait déjà beaucoup de monde quand ils arrivèrent: leurs riches toilettes, leurs charmantes figures, leurs tournures élégantes firent sensation. Julien, que ce succès évident gonflait d'orgueil, se mit à pérorer dans un groupe de petits garçons, tandis qu'Irène allait échanger des poignées de main et de gracieuses révérences avec quelques élégantes qui l'accueillirent avec empressement, quoique sa toilette excitât visiblement leur jalousie.

JULIEN.

Bonjour, Jordan; où est votre frère?

JORDAN.

Chut! il fait une rafle de timbre Guatemala à un petit imbécile qui n'en connaît pas la valeur. Le voyez-vous en conférence là-bas?

JULIEN.

Bravo! part à trois, n'est-ce pas?

JORDAN.

Bien entendu! Il y a de nouveaux venus aujourd'hui qui veulent faire les fendants; il s'agit de leur colloquer tous nos fonds de magasin. Chargez-vous donc de ça, Julien; vous vous y entendez comme pas un.

JULIEN.

Compris! (Il s'approche des arrivants.) Bonjour, messieurs; vous me voyez ravi: je viens de recevoir quelques timbres allemands fort rares. Voulez-vous les voir?

--Certainement, voyons donc ça! s'écrièrent les pauvres innocents.

Julien ouvrit avec précaution un portefeuille-album rempli de timbres de toute espèce.

«Voilà, dit-il.

UN PETIT GARÇON.

C'est très-joli, très-curieux! Voulez-vous m'en céder deux ou trois?

LES AUTRES.

A nous aussi, n'est-ce pas?

JULIEN, feignant d'hésiter.

C'est que... ça ne peut être acheté que par des gens très-riches, vu qu'ils sont très-chers.

UN PETIT GARÇON.

Ça nous va; nous avons de l'argent.

JULIEN.

Chaque timbre vaut quatre francs. Ce serait de la folie d'en prendre plus d'un.

LE PETIT GARÇON, avec orgueil.

J'en prends trois! (Il paye Julien.)

LES AUTRES.

Nous aussi. Donnez, voilà l'argent.

JULIEN.

Merci. A votre service, mes chers amis. J'en ai d'autres à votre disposition.»

Les petits garçons s'éloignèrent pour montrer à tout le monde leurs acquisitions.

«Eh bien, dit Julien à Jordan, ai-je mené ça lestement?

--Admirable, mon cher, répondit Jordan, vous avez le génie des affaires. Ah! voilà Jules qui arrive. Eh bien, ces Guatemalas?

--Les voilà, dit triomphalement Jules, en ouvrant son carnet.

--Sabre de bois! dit Julien, trente-deux! Quel trésor! Et combien avez-vous payé ça, Jules?

--Devinez, dit Jules en se croisant les bras.

--Seize francs? dit Jordan.

--Moins.

--Je parie, s'écria Julien, qu'il aura échangé ça contre des français!...

--Juste!» dit Jules en se frottant les mains. Jordan et Julien éclatèrent de rire.

«Il a été un peu bien enfoncé, allez! continua Jules avec orgueil. Je le voyais compter ses guatemalas quand je l'aborde tout à coup, et je lui dis: «Tiens, vous aussi, vous avez des timbres?

--Oui, dit Ernest, ils sont rares, n'est-ce pas?

--Rares, ces timbres-là? pas le moins du monde.

--Alors je ne trouverai pas à les échanger facilement?

--Je ne pense pas.

(Voilà un garçon qui a les larmes aux yeux en m'entendant.)

--Allons, lui dis-je, vous n'avez donc que cela dans votre bourse pour faire si triste mine?

--Oui, répondit-il piteusement.

--Tenez, je suis bon enfant et j'ai de l'argent, par-dessus le marché. Donnez-moi ces saletés-là, je vous offre en échange des timbres français tout neuf. Ça vaut de l'argent comptant ça.»

Il était ravi, l'imbécile! Nous avons fait l'échange et voilà.

Jordan et Julien riaient comme des fous à ce récit.

JULES.

Ah! voilà Vervins: écoutez un peu mon exploit, Vervins.

Et il se mit à lui raconter la tromperie qu'il venait de faire. Laissons-les à leur conversation et allons retrouver Irène et ses amies.

IRÈNE.

.... Vois-tu, Constance, le vert et le bleu ne vont pas ensemble: ça jure trop, ces couleurs-là; demande plutôt à Noémi qui arrive. Bonjour, ma chérie. Oh! la délicieuse toilette que tu as là.

NOÉMI.

La tienne la vaut bien, mon coeur. Ah! par exemple, ta poupée est la reine des Tuileries aujourd'hui! l'amour de costume! C'est de chez Béreux?

IRÈNE.

Je prends tout chez elle, tu sais.

NOÉMI.

Bonjour, Constance, bonjour, Herminie, vous allez bien?

Noémi, en disant cela, voulut embrasser ses amies, mais elles se reculèrent vivement.

«Prends garde à mon rouge! dit Constance.

--Prends garde à ma poudre de riz! dit Herminie.

--Tiens, c'est vrai, dit Noémi, surprise; je n'avais pas va que vous étiez peintes.

--Peinte toi-même, dit Constance avec colère pour un peu de rouge, faut-il crier des choses pareilles!

--Et pour quelques pincées de blanc, ajouta Herminie, ce n'est pas la peine de s'étonner.

--J'imite maman, d'ailleurs, reprit Constance

--Et moi aussi, dit Herminie, c'est si naturel! N'est-ce pas, Irène?

--Certainement, répondit cette dernière, et pas plus tard que demain, je ferai comme vous.

--Moi pas, dit Noémi: ça me gênerait pour me faire embrasser par maman.»

Constance et Herminie éclatèrent de rire.

«Elle t'embrasse donc souvent, ta mère! s'écrièrent-elles.

--Certainement, dit Noémi étonnée; les vôtres n'en font-elles pas autant?»

Constance secoua la tête.

«Je vois maman deux ou trois fois par semaine, dit-elle.

.... Bonjour, maman.

--Bonjour, petite.

--Va chez ta bonne, je suis pressée de sortir.... Et voilà.

--Et elle ne t'embrasse pas? dit Noémi enjoignant les mains.

CONSTANCE.

Elle n'y pense jamais.

NOÉMI.

Ça doit te faire beaucoup de peine?

CONSTANCE, avec insouciance.

Non, j'y suis habituée, ça ne me fait plus rien.

HERMINIE.

Moi, j'ai une maman qui joue très-bien du piano, et qui chante très-bien, malheureusement pour moi; car lorsqu'elle ne va pas jouer ou chanter dans le monde, elle passe tout son temps à étudier sans jamais s'occuper de moi. Je vais au cours avec ma bonne, mais dans les moments où je suis seule et où je ne travaille pas, je m'ennuie à la mort.

NOÉMI.

Et toi non plus, ta mère ne t'embrasse pas?

HERMINIE.

Si, quelquefois, elle me baise le front; mais elle a toujours l'air distrait, alors ça ne me fait pas plaisir. Ah! bah! parlons d'autre chose; voulez-vous faire faire des visites par nos poupées, ce sera amusant et cela ne nous chiffonnera pas.

LES PETITES FILES.

C'est cela! c'est une bonne idée!»

Elles organisèrent ce semblant de jeu et furent bientôt absorbées par le plaisir de faire parler et saluer leurs poupées.

Pendant qu'Irène et Julien se dirigeaient vers les Tuileries, Élisabeth et Armand se préparaient aussi à s'y rendre.

«Viens-tu, Élisabeth? dit Armand en mettant son chapeau.

--A l'instant, répondit sa soeur, je prends ma poupée et je suis à toi.

--Elle n'est pas très-neuve, dit Armand en examinant la figure fanée et les vêtements modestes de la poupée.

ÉLISABETH.

Bah! elle m'amuse tout autant qu'une belle. Anna, voulez-vous venir, je vous en prie, nous sommes prêts. Adieu, chère maman, adieu, bonne mademoiselle, je suis bien fâchée que votre mal de tête vous empêche de venir avec nous aujourd'hui.»

Et les enfants, après avoir embrassé leur mère, se dirigèrent gaiement, suivis de leur bonne, vers les Tuileries.

«Ah! quel bonheur, voilà Irène, s'écria Élisabeth en arrivant. Je vais pouvoir jouer avec elle, au revoir, Armand.

Au revoir, Élisabeth, moi je vais rejoindre Julien que j'aperçois là-bas. Anna, asseyez-vous là, je vous en prie; je vous promets de ne pas jouer hors de l'allée de Diane.

ANNA.

Bien, monsieur Armand; j'y compte.»

Élisabeth avait couru vers Irène et lui avait tendu la main.

«Bonjour, chère amie, dit-elle, avec son bon sourire, me voilà guérie et prête à jouer. Voulez-vous de moi et de ma poupée?

IRÈNE, embarrassée.

Bonjour, Élisa... bonjour, mademoiselle, je vais demander à ces demoiselles si elles veulent bien vous laisser jouer avec elles.

CONSTANCE, à demi-voix.

Non, certainement. Voyez quelle toilette a cette petite! Quelle misérable robe de drap bleu, sans garnitures, et des brodequins pas vernis! Je ne veux pas d'elle, Irène.

HERMINIE, de même.

Ni moi non plus, Constance a raison; et puis, voyez, ma chère, comment pourriez-vous jouer convenablement avec elle! Sa poupée est si mal mise! renvoyez-la.

NOÉMI, de même.

Pourquoi? Elle-a l'air très-bon, gai et intelligent. Essayez de jouer avec elle, croyez-moi.

--Non, non, reprirent aigrement Constance et Herminie, nous n'en voulons pas.»

Élisabeth, à quelques pas seulement du petit groupe, avait presque tout entendu: elle devint rouge, jeta à Irène toute confuse un regard de reproche et s'éloigna rapidement.

NOÉMI, étonnée.

Eh bien, elle s'en va comme cela? Est-elle drôle, cette petite fille!

CONSTANCE.

Oh! laissez-la tranquille: c'est inouï d'oser vouloir jouer avec nous quand on a une toilette pareille!

HERMINIE.

Vous la connaissez donc, Irène? Elle paraissait très-familière avec vous: ce n'est pas une brillante connaissance que vous avez là, ma chère! Tâchez donc de vous en débarrasser.

CONSTANCE.

C'est bien dit. Vous avez eu joliment raison de l'appeler Mademoiselle: ça lui apprendra à vous respecter.

NOÉMI.

Je ne suis pas de votre avis; mais bah! elle est partie; n'y pensons plus et jouons. Eh bien! Irène, quel air pensif?

IRÈNE, tressaillant.

Ce n'est rien, oui, jouons; cela me distraira et me fera oublier cette ennuyeuse voisine.

Une scène semblable se passait entre Julien et Armand. Celui-ci, arrivé près de Julien, s'était vu repoussé avec le plus froid dédain. Indigné, il dit nettement à Julien sa façon de penser sur sa conduite, puis il alla rejoindre la pauvre Élisabeth, qu'il trouva pleurant amèrement près d'Anna. Ils se racontèrent mutuellement ce qui leur était arrivé et se promirent bien de ne plus s'approcher des deux orgueilleux qui avaient été si impertinents à leur égard: Anna leur fit acheter des plaisirs, cela les consola un peu, et, leur goûter fini, ils reprirent le chemin de la maison, pressés qu'ils étaient de raconter à leur mère leurs tristes aventures.

A leur grande joie, les enfants trouvèrent Mme de Kermadio seule dans le salon.

«Eh bien! mes enfants, quel air consterné, leur dit-elle, vous est-il arrivé quelque accident?

ÉLISABETH.

Non, maman: pas d'accident; mais nous avons eu du chagrin....»

Et en achevant ces mots, le coeur de la pauvre Élisabeth lui manquant, elle fondit en larmes.

«Qu'y a-t-il donc, chère enfant? reprit la mère, en attirant sa fille à ses côtés. Voyons, Armand, toi qui es plus calme, explique-moi ce qui est arrivé, car cela m'inquiète! Élisabeth ne pleure jamais sans motif grave, et toi, mon pauvre enfant, je vois que tu as les larmes aux yeux. Assieds-toi là, et parle.»

Armand ne se le fit pas dire deux fois: il raconta tout d'une haleine ce qui s'était passé aux Tuileries; la froideur d'Irène, l'impertinence de ses amis, la grossièreté de Julien, tout fut dépeint en traits de feu. Élisabeth, qui s'était calmée, compléta le récit.

«Hein, maman, que pensez-vous de ces gens-là?» dit Armand en finissant.

Et il se croisa les bras en regardant sa mère d'un air si formidable, que celle-ci ne put s'empêcher de sourire.

MADAME DE KERMADIO.

Je vais probablement te choquer, Armand, si je dis franchement ce que je pense de ces gens-là?

ARMAND.

Me choquer, vous maman? oh non, jamais, vous le savez bien!

MADAME DE KERMADIO.

Eh bien, Armand, pour te dire toute ma pensée, je les plains, oh! mais de toute mon âme.

Armand resta interdit.

«Je vous comprends, chère maman, s'écria Élisabeth, et je veux faire comme vous.

--Dame! moi aussi, dit Armand en se grattant l'oreille, quoique ce soit très-difficile; car je leur en veux terriblement, savez-vous, maman!

MADAME DE KERMADIO.

Non, mon ami.

ARMAND, surpris.

Comment, non, maman! vous avez mal entendu mes derniers mots; j'ai dit que....

--J'ai très-bien entendu, très-bien compris, dit Mme de Kermadio en souriant, mais je te connais trop bien, mon cher Armand, pour ne pas savoir que tu leur pardonnes du fond du coeur, quoi que tu dises. Voyons, si Julien souffrait et t'appelait à son secours maintenant, irais-tu?

ARMAND, avec élan.

Oh oui! maman, sans hésiter.

MADAME DE KERMADIO.

Tu vois bien, cher petit, que ton coeur pardonne déjà sans se douter de sa générosité. Ne pense plus à cela, crois-moi, et accepte cette petite humiliation comme un bon coeur chrétien doit le faire. Élisabeth a déjà pris son parti là-dessus. Regarde-la plutôt.»

Élisabeth s'était peu à peu consolée pendant que sa mère parlait; elle n'avait pu remarquer sans sourire, l'attitude rageuse, puis repentante de son brave petit frère. Les sourcils d'Armand étaient encore froncés, mais il avait la tête basse et semblait si drôle à voir, partagé entre la colère, la bonté et le regret, que sa soeur n'y put tenir et cacha sa figure dans son mouchoir pour rire tout bas à son aise.

En la regardant, Armand éclata de rire, ce qui permit à Élisabeth d'en faire autant, sans se gêner.

Leur conversation finit gaiement. Le frère et la soeur consolés, organisèrent immédiatement des promenades instructives et amusantes, destinées à leur faire bien connaître Paris. Ils visitèrent les nouvelles magnificences qu'ils n'avaient pas vues, les nouveaux boulevards, le parc Monceaux, le bois de Vincennes, Notre-Dame restaurée, la Sainte-Chapelle: toutes ces intéressantes excursions les menèrent jusqu'au moment où leurs cousins de Marsy arrivèrent à Paris, et un beau matin, ils virent, à leur grande joie, Jacques, Paul, Jeanne et Françoise de Marsy se précipiter dans leurs bras. Cousins et cousines étaient enchantés de se revoir: ils organisèrent des promenades en commun et projetèrent des parties admirables aux Tuileries.

Dès le lendemain, en effet, tous se rendirent à l'allée de Diane, et là on se mit à jouer à cache-cache. C'était d'autant plus amusant qu'il y avait peu de monde ce jour-là: aussi les enfants couraient-ils de tout leur coeur et de toutes leurs forces. Dans une de ses courses, Élisabeth heurta une petite fille qui était assise toute seule à l'écart.

ÉLISABETH.

Pardon, mad... Oh! Irène....

IRÈNE, embarrassée.

Ce n'est rien, Élisabeth, vous ne m'avez pas fait mal.

Élisabeth sembla hésiter, rougit un peu, puis se rapprochant d'Irène, elle reprit:

«Pourquoi ne jouez-vous pas, Irène?

--Parce que je suis toute seule! répondit tristement l'élégante.

--Cela vous amuserait-il de jouer avec nous? dit Élisabeth, d'un ton affectueux.

--Oh oui! dit Irène, en baissant la tête, mais je ne sais pas... ce ne serait pas agréable pour....

--Pour qui? dit Élisabeth en souriant.

--Pour vous, dit Irène à voix basse. J'ai été si froide, si impolie pour vous, pauvre Élisabeth, il y a trois semaines; vous devez certainement m'en vouloir.

--Irène, dit Élisabeth, d'un ton sérieux, il y a dans le Pater: «pardonnez-nous nos offenses comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés;» je vous en voulais d'abord, mais maintenant je vous pardonne, et de toute mon âme.

--Ah! merci, Élisabeth, s'écria Irène, les larmes aux yeux, c'est bien, c'est beau ce que vous faites et ce que vous dites là: accordez-moi votre amitié, je vous en prie; j'ai tant besoin, je le vois maintenant, de bons conseils et de bons exemples!

--De tout mon coeur, chère Irène, dit Élisabeth en l'embrassant.

--Alors, au lieu de jouer, causons encore un peu, je vous en prie, dit Irène en se rasseyant.

ÉLISABETH, s'asseyant.

Très-volontiers. Voyons, de quoi voulez-vous causer?

IRÈNE.

Racontez moi votre vie; elle doit être plus intéressante que la mienne: vous êtes toujours contente, gaie, en train, tandis que je m'ennuie sans cesse: à quoi cela tient-il?

ÉLISABETH.

J'aime, je suis aimée, et je m'occupe toujours: voilà le secret.

IRÈNE.

Expliquez-moi cela, je vous en prie, chère Élisabeth?

ÉLISABETH.

Je travaille avec mon institutrice, puis je m'occupe avec maman.

IRÈNE, pensive.

C'est une vie très-austère, mais que vous savez rendre agréable.

ÉLISABETH.

Je ne la rends pas agréable, vu qu'elle l'est par elle-même!

IRÈNE.

C'est pourtant bien plus amusant de s'occuper de toilettes et de promenades, de ne travailler que lorsque cela fait plaisir.

ÉLISABETH.

Et cependant vous vous ennuyez sans cesse, tandis que ma vie austère, comme vous l'appelez, m'empêche de jamais m'ennuyer: laquelle vaut mieux?

IRÈNE.

Ah! la vôtre, je le vois, mais il faut du courage pour changer toutes ses habitudes, et... je n'en ai guère.

ÉLISABETH, riant.

On ne peut pas changer tout d'un coup: essayez tout doucement de devenir laborieuse et vous verrez comme vous serez contente; pour commencer, je vais vous donner deux conseils. Oh! je suis terrible quand j'aime quelqu'un, je vous en préviens, et je veux vous changer.

IRÈNE, l'embrassant.

Voyons les conseils?

ÉLISABETH.

A votre place, je penserais souvent à Dieu, et je tâcherais d'être bonne et aimable pour mes parents, pour mon frère et pour ceux qui m'entourent; voulez-vous suivre ce conseil?

IRÈNE.

Il est très-bon: j'essayerai, je vous le promets.

ÉLISABETH.

Très-bien. Et puis, à votre place, moi, je m'occuperais.

IRÈNE.

Ah! voilà le terrible; tout m'ennuie!

ÉLISABETH.

Même le piano, sur lequel vous êtes déjà si forte?

IRÈNE.

Cela moins que le reste.

ÉLISABETH.

C'est un commencement: cultivez votre talent, déjà si beau! perfectionnez-le, étudiez à des heures régulières, chose très-importante: vous verrez que peu à peu, vous vous intéresserez à autre chose et que vous finirez par....

ARMAND, accourant.

Élisabeth, Élisa..., oh! mademoiselle Irène.... (Il salue.)

IRÈNE.

Dites Irène tout court, s'écria la petite fille en lui tendant la main: j'ai demandé pardon à Élisabeth de ma grossièreté, et elle veut bien m'aimer encore.

ARMAND.

J'en suis enchanté, Irène: vous êtes une bonne enfant de convenir de vos torts; cela me raccommode tout à fait avec vous.--Où est Julien?

IRÈNE.

Là-bas, sous les quinconces: il s'ennuie, car il est tout seul et ne sait que faire.

A peine Armand eut-il entendu ces mots qu'il partit comme un trait et alla trouver Julien qui se promenait en bâillant. Le petit de Morville fut agréablement surpris des avances d'Armand et s'y montra très-sensible. Quand les enfants se quittèrent, tous étaient dans le meilleur accord du monde, et lorsque les petits de Kermadio, les yeux brillants de joie, racontèrent à leur mère ce qui s'était passé aux Tuileries, le tendre et long baiser qu'ils reçurent les récompensa amplement de leur généreuse conduite.

Irène, de retour à la maison, essaya courageusement de suivre les bons conseils d'Élisabeth. Elle se mit donc au piano, décidée à y consacrer une heure avant le dîner. Malheureusement pour ses bonnes résolutions, elle était à peine depuis un quart d'heure à étudier lorsque Noémi entra conduite par Julien.

NOÉMI.

Quelle ardeur de travail, chérie, c'est superbe! peut-on vous interrompre?

IRÈNE.

Vous êtes toujours la bienvenue, ma bonne Noémi.

JULIEN.

Surtout comme messagère de bonnes nouvelles.

IRÈNE.

Ah! qu'y a-t-il de nouveau, Noémi?

NOÉMI.

D'abord un bal chez maman pour mardi, chère amie, ainsi préparez vos toilettes et celles de votre poupée.

IRÈNE, avec joie.

C'est charmant. Quel bonheur! je vais me faire éblouissante pour vous faire honneur!

JULIEN.

Ce n'est pas tout! devine ce qu'il y aura dans quinze jours chez Mlle Noémi?

IRÈNE, intriguée.

Un bal costumé?

NOÉMI.

Bien mieux que ça!

IRÈNE.

Un bal en dominos?

NOÉMI.

Vous n'y êtes pas!

IRÈNE.

Un déjeuner de cérémonie?

JULIEN.

Elle ne devinera jamais, mademoiselle. Faites lui grâce!

NOÉMI, riant.

Vous avez raison. Nous jouerons la comédie chère mignonne, et je compte sur vous, comme sur monsieur Julien, pour jouer avec moi une opérette.

IRÈNE.

Ah! quelle joie! (Elle embrasse Noémi.) Que vous êtes donc bonne et gentille!

NOÉMI.

Acceptez-vous?

IRÈNE.

Comment pouvez-vous me faire une pareille question! Avec transport, avec enthousiasme! Que jouerons-nous?

NOÉMI, sans l'écouter.

Nous serons en bergères: costumes Watteau, poudre, mouches, guirlandes de fleurs, houlette et des flots de rubans. Ce sera délicieux!

JULIEN.

Et moi, comment serai-je?

NOÉMI.

En Prince Charmant.

JULIEN, radieux.

Comme c'est aimable à vous, mademoiselle, de m'avoir choisi ce rôle; je suis sûr qu'il me conviendra très-bien!

NOÉMI.

A présent, je me sauve. Tenez, voici vos rôles et les gravures pour vos costumes. Apprenez les rôles, commandez vos toilettes, et venez répéter tous les jours chez moi à deux heures. A demain!

Restés seuls, le frère et la soeur se félicitèrent de la brillante perspective qui s'ouvrait devant eux; leur vanité se réjouissait à l'idée de paraître au bal et surtout de jouer la comédie. Les bonnes résolutions qu'Irène avait rapportées de sa conversation avec Élisabeth s'évanouirent rapidement, et elle fut bientôt aussi absorbée que son frère par les répétitions, les costumes et les mille soucis qu'entraîne ce genre de plaisir.

Irène avait pourtant gardé la volonté de faire ce que lui avait conseillé son amie, et elle trouva moyen d'étudier presque chaque jour son piano. Souvent aussi, elle réprima des mouvements d'humeur; elle se retint dans son impatience en songeant à Élisabeth, et quoiqu'elle allât peu aux Tuileries, préoccupée qu'elle était par son rôle et ses toilettes, elle se montra empressée et affectueuse avec la petite de Kermadio pendant le peu d'instants que lui laissaient ses répétitions. Élisabeth, jugeant inutile de lui donner d'autres avis dans l'état de fièvre où elle la voyait, se contenta d'être très-amicale.

Le jour du bal, Irène, le coeur palpitant, vit arriver Leroy qui devait la coiffer à midi, car il était demandé partout et n'avait pu accorder que cette heure matinale. Irène, malgré les observations de sa mère, avait voulu Leroy quand même, et se condamna au supplice d'être mal à l'aise toute la journée pour ne pas déranger sa coiffure.

Leroy se surpassa: la jolie figure d'Irène rayonnait d'orgueil quand le célèbre coiffeur se recula en disant:

«C'est fini et c'est charmant. Je puis faire aussi bien, mais mieux, c'est impossible!»

Irène avait, en effet, une délicieuse coiffure. Ses beaux cheveux blonds étaient ondulés et relevés en bandeaux capricieusement disposés. Des flots de boucles s'échappaient de son peigne orné de turquoises; des guirlandes de myosotis étaient disposées sur sa tête et, lui entourant le cou, formaient un délicieux collier de fleurs tenant à la coiffure. Irène, radieuse, remercia Leroy de tout son coeur, et, l'avouerons-nous, elle s'installa devant sa psyché pour jouir toute la journée du spectacle de sa belle coiffure: elle passa ainsi son après-midi, faisant des grâces, s'admirant sans cesse, et ne pensant plus guère à Élisabeth et aux bonnes résolutions que celle-ci lui avait fait prendre. Le soir venu, Irène mit avec bonheur une robe de tarlatane bleue, relevée par des bouquets de myosotis; la berthe du corsage était couverte des mêmes fleurs, et ses petits souliers de satin bleu avaient pour bouffettes une touffe de myosotis. Julien n'était pas moins beau que sa soeur: il avait un habit à la française, un gilet blanc, une culotte courte, des bas de soie blanche et des souliers à boucles. Lui et ses amis s'étaient donné le mot pour imiter le costume de cour.

M. et Mme de Morville étaient fiers de leurs charmants enfants. Leurs louanges imprudentes achevèrent d'exalter la vanité d'Irène et de Julien. Si l'on avait pu voir leurs âmes, on aurait été effrayé des défauts qui s'y épanouissaient rapidement; mais on ne pensait qu'à leurs corps, et les idées sérieuses étaient malheureusement écartées par tous, comme des pensées importunes.

L'entrée dans le bal fut triomphante: Constance, Herminie et d'autres élégantes des Tuileries se retrouvaient là; elles jetèrent sur Irène des regards d'envie, de jalousie, de colère, qui charmèrent la vaniteuse enfant comme le plus flatteur des hommages. Ce fut elle qui dansa le plus gracieusement: elle eut la joie d'entendre Mme de Valmier, la mère de Noémi, la prier de danser une mazourka avec Julien, et là encore leur triomphe fut éclatant et complet. De tous côtés, les épithètes de «charmants, adorables, délicieux,» venaient frapper leurs oreilles ravies; Julien partageait les succès d'Irène et sa joie orgueilleuse; jamais leurs sourires n'avaient été si doux, leurs regards si brillants, leurs démarches si gracieuses: ils se sentaient admirés, ils étaient heureux! Un dernier succès vint enivrer Irène: Constance dut jouer une valse pour obéir à un caprice de Noémi; elle s'embrouilla bientôt et s'arrêta rouge, confuse et prête à pleurer.

«Tu ne te rappelles pas bien ta valse, dit alors Irène d'un air moqueur; laisse-moi jouer à ta place, Constance: j'en sais une plus jolie.»

Constance, dépitée, lui céda sa place, et Irène, surexcitée par la vanité, se mit à exécuter une des plus belles, mais des plus difficiles valses de Schulhoff. Elle la joua avec une telle perfection que les bravos éclatèrent quand elle eut fini et que l'attention se détourna de Noémi pour se reporter sur la jolie pianiste.

De nouveau, mille compliments vinrent pleuvoir sur Irène, devenue la reine du bal, et ce fut dans l'enivrement de l'orgueil et de la vanité, que la petite fille et son frère se retirèrent avec leurs parents à la fin de la soirée.

Ces triomphes dangereux eurent le triste résultat de replonger le coeur et l'esprit d'Irène dans des idées de frivolité et de toilette. Elle négligea Élisabeth, car elle sentait au fond du coeur que son amie devait la blâmer, et elle se jeta à corps perdu dans les mille distractions que lui offraient ses costumes à essayer et ses répétitions.

Un jour, pourtant, Élisabeth l'arrêta au moment où elle passait dans les Tuileries d'un pas rapide pour se rendre chez Noémi.

ÉLISABETH.

Je ne vous vois presque plus, ma chère Irène. Que devenez-vous donc?

IRÈNE, embarrassée.

Ma bonne Élisabeth, vous êtes bien gentille de vous être aperçue de cela! Je suis un peu absorbée par Noémi, c'est vrai!

ÉLISABETH, souriant.

Un peu, et même beaucoup! Est-elle malade?

IRÈNE, rougissant.

Non, Dieu merci; mais nous allons jouer la comédie et je vais répéter chez elle.

--Ah! dit Élisabeth.

Ce ah! était si triste qu'Irène se sentit tout à fait mal à son aise. Il y eut un moment de silence.

«Il faut que je me sauve, je suis en retard, reprit Irène, d'un air contraint; à revoir, Élisabeth.

ÉLISABETH, soupirant.

Au revoir, ma chère Irène.»

Ce soupir fut désagréable à Irène: elle quitta brusquement Élisabeth et se dirigea, suivie de sa bonne, vers la maison de Noémi. Cette répétition était la dernière. Irène dut faire quelques efforts pour ne pas être distraite et bien jouer. Malgré elle, les quelques paroles d'Élisabeth revenaient à sa mémoire: elle en chassa le souvenir, non sans peine; mais le soir venu, au moment de s'endormir, elle y repensa encore et se mit à pleurer. Elle ne savait trop pourquoi, elle se sentait la conscience mal à l'aise: elle se tranquillisa un peu on se disant qu'au bout du compte, elle n'était pas forcée de préférer Élisabeth à Noémi. Là-dessus, elle finit par s'endormir. Le lendemain, son joli costume la consola très-vite de son chagrin et ce fut en sautant de joie qu'elle s'habilla pour la comédie.

Julien n'était pas moins joyeux que sa soeur. Il courut chez elle, à peine habillé, sous prétexte de la voir, mais en réalité pour recevoir des compliments.

Ils partirent avec leurs parents, et ce soir-là, comme le jour du bal, ils eurent une série de triomphes des plus flatteurs pour leur amour-propre.

Le lendemain de cette brillante soirée, Irène et Julien étaient très-fatigués et plus tristes encore que fatigués. L'étourdissement de la fête passé, leur conscience leur reprochait vaguement quelque chose: c'est trop souvent en flattant des défauts de toute espèce que l'on se procure un amusement imparfait et passager.

C'était cela qui troublait les petits de Morville; aussi étaient-ils fort maussades et virent-ils arriver avec plaisir le moment d'aller se promener aux Tuileries.

Ils espéraient y rencontrer Noémi et leurs autres amis, afin de parler de leur soirée de la veille, mais aucun d'eux n'y était. En revanche ils y trouvèrent Élisabeth et Armand sans leurs cousins. Rien ne pouvait leur être plus désagréable que la vue de leurs amis de Kermadio, ce jour-là: ils se sentaient sérieusement blâmés par eux, leur conscience leur disait qu'ils étaient blâmés avec raison, et cela leur causait une grande gêne.

Ils furent donc agréablement surpris quand Élisabeth les aborda en leur disant:

«Bonjour, mes amis; je n'ai qu'une demi-heure à rester aux Tuileries, aujourd'hui: j'en suis désolée, car je ne vous vois presque plus.

ARMAND.

Moi aussi. Eh bien! prince Charmant, il paraît que vous avez joué à merveille hier au soir?

--Comment savez-vous?... dit Julien flatté et surpris.

ARMAND.

Par la voix de la renommée; autrement dit par mon cousin Jacques, qui était hier au soir chez Mme de Valmier.

JULIEN.

Ah! j'en suis bien aise! il s'est amusé alors?

ARMAND, tranquillement.

Non; pas trop!

JULIEN, vexé.

Et pourquoi donc ça? les costumes étaient charmants, la pièce aussi!

ARMAND.

Non, cela manquait de gaieté, à ce qu'il dit. Franchement, Julien, ce n'est pas un amusement d'enfant qu'une comédie comme celle là.

ÉLISABETH.

Je trouve qu'Armand a raison. Se costumer pour de bon et imiter les vrais acteurs, c'est ennuyeux et surtout mauvais.

IRÈNE, se récriant.

Par exemple, et comment ça?

ÉLISABETH.

Maman dit que cela excite l'orgueil, la vanité, la coquetterie, que cela détourne du travail, de la vie calme, de la bonne vie de famille, (avec intention) des vrais amis. (Irène rougit.) Voyons, Irène, chère amie, avouez que tous ces jours-ci, vous n'avez pensé qu'à des choses frivoles et que vous avez négligé tous vos devoirs sérieux.

IRÈNE, à demi-voix.

C'est vrai, Élisabeth.

ÉLISABETH.

Que résulte-t-il de tous ces mauvais plaisirs? Qu'on se sent mal à son aise et qu'on s'en veut d'être frivole sans avoir le courage de cesser de l'être!

IRÈNE, soupirant.

C'est très-vrai, je l'avoue! J'ai pensé tout cela, surtout ce matin!

ARMAND.

Voyez-vous, Julien, tout cela ne vaut pas nos simples charades; voilà qui est amusant et qui est un vrai passe-temps d'enfants!

JULIEN.

De quelles charades parlez-vous, Armand?

ARMAND.

De celles que nous allons jouer bientôt chez grand'mère, comme nous le faisons tous les ans.

JULIEN.

Et qui joue avec vous?

ÉLISABETH.

Nos cousins et cousines de Marsy.

IRÈNE.

Et vos costumes, qui les fait?

ARMAND.

Nous-mêmes, avec des affaires que grand'mère nous prête. L'année dernière, j'étais en Turc avec un turban gros comme une citrouille sur la tête. Paul était en Tarentule, et puis, il a joué ensuite un oignon d'Egypte. Dieu, avons-nous ri!

JULIEN, souriant.

Le fait est que ça devait être bien drôle!

IRÈNE, avec curiosité.

Je voudrais bien vous voir jouer vos charades, Élisabeth!

ÉLISABETH.

C'est facile: je demanderai à grand'mère de vouloir bien inviter M. et Mme de Morville et vous deux: elle sait que je vous aime bien: quoique vous ne soyez pas de la famille, elle le fera volontiers, j'en suis sûre.

IRÈNE.

Vous n'avez donc personne d'invité, à cette fête?

ARMAND.

Ce n'est pas une fête, Irène: c'est une réunion de famille. Il n'y a que nos parents, mon oncle Gaston et mon oncle Woldemar.

ÉLISABETH.

D'ailleurs, grand'mère dit que c'est très-mauvais d'exciter la vanité des enfants en les donnant en spectacle; tandis que les charades sont pour faire rire, et je vous assure qu'on n'y manque pas!

--Élisabeth, dit Mlle Heiger, en s'approchant, l'heure de notre visite à Mme de Gursé est venue. Dites adieu, ainsi qu'Armand, à vos amis et partons vite.

--Déjà? dit Élisabeth.

--Ah! quel dommage! s'écrièrent les petits de Morville.

--Au revoir, Irène, à revoir, Julien, dirent Élisabeth et Armand. A bientôt, n'est-ce pas?»

Et l'on se sépara en s'embrassant affectueusement.

Restés seuls, les petits de Morville se regardèrent un instant en silence.

«Quelle bonne enfant que cette Élisabeth! dit enfin Irène, avec conviction.

--J'en dis autant d'Armand. Il me plaît beaucoup, maintenant, répondit Julien.

--Ils ont raison! reprit Irène d'un air pensif. Nos fêtes sont mauvaises.

--Quelle idée, dit Julien avec humeur. Pourquoi dis-tu une chose pareille?

IRÈNE.

Si ce n'était pas mauvais, Julien, je n'aurais pas la conscience inquiète comme je l'ai.

JULIEN.

En quoi, inquiète? Tu n'as rien fait de mal, après tout!

IRÈNE.

Si, c'était mal de se mirer pendant des heures entières, et je l'ai fait quand j'ai été coiffée. C'était mal de prendre la place de Constance au piano, au lieu de l'encourager, et je l'ai fait! C'était mal d'être orgueilleuse pour avoir bien dansé la mazurka, et j'avais le coeur gonflé d'orgueil, et plein de dédain pour les autres.

JULIEN, hésitant.

C'est possible, ce que tu dis là: j'ai bien quelque chose de semblable à me reprocher aussi; mais... notre comédie, notre pauvre comédie, qu'y avait-il de mal là dedans?

IRÈNE, avec émotion.

Là plus qu'au bal, j'ai été coupable, je le reconnais maintenant. Quand Herminie s'est trompée, qu'elle a balbutié, j'aurais pu, j'aurais dû lui souffler la phrase qu'elle avait oubliée et que je savais. Au lieu de cela, j'ai ri; cela a fini de la troubler, de la désoler, la pauvre petite: elle n'a continué qu'avec peine, et après le spectacle, sa mère l'a durement grondée..., et ma constante préoccupation de ma toilette, mon désir de briller, même aux dépens de Noémi qui est si bonne; tout cela, vois-tu, est mal; vraiment mal!»

Irène s'était animée en parlant: sa vivacité, sa voix émue touchèrent Julien.

«Allons, petite soeur, calme-toi, lui dit-il; tu as raison, là, et je me sens aussi coupable que toi.»

En finissant ces mots, il embrassa tendrement sa soeur. Irène était si peu habituée aux démonstrations affectueuses de Julien, qu'elle resta d'abord interdite, puis elle fondit en larmes en se jetant au cou de son frère.

«Oh! mon cher Julien, murmura-t-elle à travers ses larmes! Que c'est bon d'être aimée de son frère! Que je te remercie!

--Irène, chère soeur, dit Julien, les larmes aux yeux, je te remercie à mon tour. Oui, aimons-nous sincèrement; je sens à présent combien il est triste de vivre comme nous le faisions, indifférents l'un à l'autre. Grâce à Dieu, je sens aujourd'hui tout le prix de ta tendresse: je veux être ton ami et ton frère, entends-tu, chère soeur? Non pas seulement de nom, mais en réalité.»

Irène s'essuya les yeux à la hâte, car Zélie s'approchait d'un air inquiet. Les enfants, suivis de leur bonne, revinrent à la maison en causant affectueusement, heureux pour la première fois de sentir leur égoïsme se fondre et se changer en tendresse vraie, en amitié dévouée l'un pour l'autre.

«Ah çà! ma chère, disait la semaine suivante Constance à Irène, on ne vous voit presque plus, que devenez-vous?

--J'ai été un peu souffrante, répondit Irène; c'est pour cela que je ne suis pas venue tous ces jours-ci.

CONSTANCE.

Alors, vous ne savez pas la grande nouvelle?

IRÈNE.

Non, vraiment. Laquelle donc?

CONSTANCE.

Herminie et moi, avec M. Jordan, fondons ici le club du Beau monde. Vous êtes inscrite, bien entendu, ainsi que monsieur Julien. On ne reçoit que les petites filles en robe de soie et les petits garçons en paletots élégants.

IRÈNE, faiblement.

Mais je ne sais pas si je peux....

CONSTANCE.

Ah! ma chère, il est impossible que vous n'en soyez pas! Vous seriez montrée au doigt si vous refusiez! Venez, voilà ces demoiselles qui nous cherchent. Allons vite vous faire recevoir.»

Irène se laissa entraîner à demi flattée, à demi mécontente: elle vit bientôt avec déplaisir que l'on avait fait cela pour humilier les enfants simplement mis, que les élégants voulaient chasser des Tuileries.

IRÈNE.

Mes chers amis, vraiment je ne vois pas trop la nécessité de fonder ce club. A quoi bon imiter nos papas quand les Tuileries ne nous ont réunis jusqu'ici que pour jouer?

HERMINIE, avec autorité.

Ma toute belle, c'est justement pour empêcher ces jeux de chevaux échappés que nous fondons «le Beau monde:» il vient ici un tas d'enfants qui déconsidèrent les Tuileries. Cela est choquant; cela ne peut durer.

CONSTANCE.

Parfaitement raisonné. Il est révoltant de coudoyer à chaque instant des enfants vêtus d'une façon misérable. Il ne doit venir ici que des personnes riches. Que les autres s'en aillent!

Dans ce moment, Jordan et son frère arrivèrent, entraînant Julien, qui semblait se laisser faire de très-mauvaise grâce; mais de même qu'Irène le respect humain, la fausse honte, l'empêchaient de dire sa pensée et de rompre avec les faux amis qui formaient le nouveau Club.

JORDAN.

Là, à présent, nous voici au complet.--Je vais lire notre règlement. Mesdemoiselles et Messieurs, voulez-vous?

TOUS LES ENFANTS.

Oui, oui, lisez!

Jordan tire un cahier de sa poche et lit ce qui suit:

«Règlement du Club des Tuileries: Le Beau Monde.

ART. 1er.

Les membres du Club ne devront jamais porter que des vêtements élégants.

ART. 2.

Les demoiselles doivent jurer de ne jamais s'affubler de drap, mérinos et autres étoffes grossières, indignes du Beau Monde.--Les messieurs devront être, dans leur genre, aussi élégants que les demoiselles.

ART. 3.

Les membres du Club ne devront, sous aucun prétexte, jouer avec les enfants grossièrement habillés.

ART. 4.

Les membres du Club ne joueront jamais que d'une façon comme il faut; leurs jeux devant être en rapport avec leurs toilettes et leurs devoirs de société élégante.--Sont abolis cache-cache, colin-maillard, les barres et tous jeux semblables,--La corde est tolérée, lorsqu'il y a du monde pouvant faire cercle et regarder....»

Un grand éclat de rire interrompit le lecteur; tous les enfants tournèrent la tête et virent Armand, Élisabeth, leurs cousins et quelques autres enfants qui avaient écouté Jordan et riaient de tout leur coeur.

CONSTANCE, indignée.

Voilà les gens mal mis! qu'est-ce qu'ils viennent faire ici?

JORDAN.

Comme c'est ridicule de venir déranger nos occupations!

HERMINIE, avec majesté.

Petits et petites, allez-vous-en: nous ne vous connaissons pas, nous ne voulons pas vous connaître, et c'est très-indiscret de venir écouter ce que nous disons.

ARMAND, tranquillement.

Petits et petites, les Tuileries sont à tout le monde, vous lisez à haute voix, ce n'est donc pas un secret, et comme vous lisez des bêtises, nous rions, voilà tout.

JORDAN, indigné.

Des bêtises?...

JACQUES DE MARSY.

Et des énormes, encore; ah! il faut à ces demoiselles et à ces messieurs de beaux vêtements?

CONSTANCE, aigrement.

Mêlez-vous de ce qui vous regarde, polisson.

ÉLISABETH, à ses compagnons.

Laissons-les, mes amis: maman m'a dit plus d'une fois que les enfants devraient se réunir pour faire du bien. Fondons aussi un club, nous, un club bon, utile, intéressant, que nous appellerons le Club de la Charité: tous ceux qui voudront en être seront les bienvenus.

VERVINS.

Ah! Ah! ah! vous demandez la charité, alors?

ARMAND, vivement.

Dites donc, vous, tâchez de fermer votre grande bouche et de cacher vos vilaines dents jaunes (on rit); respectez ma soeur, entendez-vous, gandin?

ÉLISABETH.

Tais-toi, Armand, ne dis pas de choses désagréables à Vervins. Non, monsieur, nous ne demandons pas la charité, nous la ferons, au contraire, puisque papa et nos oncles veulent bien nous donner de l'argent plus qu'il ne nous en faut pour nos menus plaisirs. Vous trouvez mauvais que nous ne soyons pas aussi bien mis que vous: c'est que notre maman le veut ainsi; et elle a bien raison: au moins nous sommes libres de jouer à notre aise, et comme cela, il nous reste quelque chose dans notre bourse quand il y a quelque misère à soulager.

JEANNE DE MARSY.

Tu as bien parlé, Élisabeth; viens, retournons près de Mlle Heiger pour organiser notre club, ça va être très-intéressant.

LES AUTRES ENFANTS.

C'est cela.

ARMAND.

Bonsoir, le beau monde, continuez de débiter vos sornettes, nous ne vous dérangerons pas dans vos amusements. Ah! ah! Ah! que c'est donc bête de s'amuser à s'ennuyer!

Et il partit en courant, suivi de sa soeur et de leurs cousins et amis.

Restés seuls, les élégants se regardèrent.

NOÉMI.

Elle a bien parlé, cette petite fille, n'est-ce pas, Ir.... Eh bien! où est donc Irène?

JORDAN.

Et Julien?

HERMINIE.

Ils sont partis tout doucement pendant que vous lisiez, monsieur; je les ai vus aller rejoindre leur bonne et quitter les Tuileries.

NOÉMI.

C'est singulier: ce n'est pas leur heure de départ!

CONSTANCE, aigrement.

Elle est si bizarre, cette Irène; elle ne veut rien faire comme les autres: elle tâche toujours de se singulariser pour qu'on la remarque: je ne peux pas souffrir ces manières-là!

HERMINIE.

Vous avez bien raison, c'est crispant de voir comme elle est affectée; ses maîtres, qui me donnent aussi des leçons, me disent sans cesse qu'elle et Julien passent le temps de leurs études à faire des mines et à se regarder dans la glace.

NOÉMI.

N'en dites pas de mal, voyons, et songeons plutôt à nous amuser.

VERVINS.

Voulez-vous regarder mes albums de timbres?

JULES.

C'est ça; les messieurs vont faire des affaires et les demoiselles les conseilleront.

Les élégants acceptèrent la proposition et bientôt on n'entendit plus que:

«J'ai des mexicains: qui en veut?

--Moi, j'en prends cinq.

--Il n'y a pas de confédérés, aujourd'hui?

--Marchandise précieuse, mon cher! Si vous en avez, gardez-la; ils ne pourront qu'augmenter.

--Jules, cédez-moi vos russes!

--A combien?

--Dix francs, les cinq.

--Merci! on vous en donnera des russes à ce prix-là!

--Dites votre chiffre, alors?

--Quinze francs.

--Oh là! là!