Title: Landesverein Sächsischer Heimatschutz — Mitteilungen Band XIII, Heft 3-4

Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege

Editor: Landesverein Sächsischer Heimatschutz

Release date: October 27, 2023 [eBook #71969]

Language: German

Original publication: Dresden: Landesverein Sächsischer Heimatschutz

Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.

Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.

Landesverein Sächsischer Heimatschutz Dresden

Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege

Band XIII

Inhalt: Aus grauer Vorzeit – Naturschutz im östlichen Erzgebirge – Im Banne der Steinrücken – Eisenbergbau und Hammerwerke im östlichen Erzgebirge – Siedlungsgang und Siedlungsformen im östlichen Erzgebirge – Schindelgiebel, Schindel- und Strohdach im östlichen Erzgebirge – Unser Heim – Mahnung

Einzelpreis dieses Heftes 2 Goldmark

Geschäftsstelle: Dresden-A., Schießgasse 24

Dresden 1924

An unsere werten Mitglieder!

Wir bitten wiederholt um Einsendung der Monatsbeiträge (1 Mark, Ermäßigung bis auf 50 Pfg. stillschweigend bei wirtschaftlich Schwachen gestattet).

Ende August werden wir über die rückständigen Beiträge Mahnungen herausschicken. Wer uns diese Arbeit erspart, hilft uns doppelt.

Auch diesem Hefte liegt ein Anmeldezettel bei, der uns neue Mitglieder zuführen soll. Wir bitten recht eifrig zu werben. Dank im voraus.

Mit deutschem Gruß

Landesverein Sächsischer Heimatschutz

[65]

Die Mitteilungen des Vereins werden in Bänden zu 12 Nummern herausgegeben

Abgeschlossen am 30. April 1924

Von Professor Dr. Paul Wagner

Ein Schöpfungstag – einer jener endlos langen, unmeßbaren Zeiträume der Erdgeschichte – ist angebrochen. Mitteleuropa schlummert noch auf dem Grunde eines seichten Meeres der Auferstehung entgegen. Die Sonne zieht am Himmel ihre Kreise; Stürme durchfurchen das Wasser, in dem seltsame Lebewesen – die Urahnen unserer Fische, Schnecken, Muscheln, Krebse, Korallen – sich ihres Daseins freuen. Moosähnliche Büschel von Polypenkolonien wachsen auf dem dunklen Schlamm der seichteren Uferzone oder lassen sich, mit zierlichen Schwimmblasen behaftet, von der Strömung treiben. Aber aus den Tiefen des Erdballs droht ihnen Gefahr. Plutos feurige Werkstatt ist nicht weit: von Zeit zu Zeit öffnen sich ihre Schlünde; glühendflüssige Lava durchbricht den Meeresboden, läßt das Wasser siedend aufzischen und zerspratzt dabei selbst in feinstes Aschenpulver, bis endlich die Gesteinsschmelze sich in breitem Strom ergießt und als »Grünstein« erstarrt.

Immer stärker arbeiten die plutonischen Kräfte. Ganz langsam, aber mit unwiderstehlicher Gewalt drängen sie den Meeresboden wulstig empor, lassen ihn aus dem Wasser auftauchen: Deutschland ist geboren, der einstige Meeresboden, jetzt zu Schiefer- und Sandstein- (»Grauwacken-«) lagern verfestigt, bildet seine erste Grundlage. Und in den flachen Landbuckel dringt von unten vulkanische Hitze nach; sie bringt die Gesteinskruste teilweise zum Schmelzen, zu kristallinischer Umgestaltung.[67] Die Gneismassen, heute das Hauptgestein des Erzgebirges, mögen auf solche Weise unter einer mächtigen Last deckender Schiefergesteine entstanden sein.

Die pressenden Kräfte des Erdinnern steigerten sich zu ungeheurer Spannung; sie wirkten nicht nur aufwärts, sondern auch seitwärts schiebend. Die oberste Felskruste zerbrach dabei; das tiefer liegende Gestein aber wurde durch Druck und Hitze weich genug, daß es sich biegen und falten ließ. Und so türmte sich aus mehreren großen und Millionen kleiner Falten ein langgestrecktes Gebirge auf, das von Südfrankreich gegen Mittelsachsen zog und etwa in der Gegend Nossen–Gottleuba umbog in »sudetische« Richtung. Auch vulkanische Massen beteiligten sich am Aufbau: Gesteinsschmelze drang von unten in den sich aufbäumenden Schiefer und erstarrte halbwegs während des Aufsteigens als Granit. Wie hoch jene »mitteldeutschen Alpen« des erdgeschichtlichen Altertums (der »Steinkohlenzeit«) gewesen sein mögen, wir wissen es nicht. Aber eins ist sicher: während in ungezählten Jahrtausenden die plutonischen Kräfte sich mühten, ein Gebirge aufzutürmen, arbeiteten bereits unablässig die Kräfte des Himmels – Sommerhitze und Winterfrost, Regen und Wind, strömendes Wasser und Eis – an seiner Vernichtung.

Die Berggipfel, erst ruinenhaft wild zerrissen, nahmen allmählich sanftere Rundung an. Brausende Bergströme trugen die Trümmer zu Tal. Am Gebirgsfuß entstanden weite Schotterflächen, und in ruhigen Talbuchten oder in Mündungsebenen wucherten waldmoorbildend Baumfarne, Schachtelhalme, Siegel- und Schuppenbäume. In einem gleichmäßig warmen Klima lösten die Baumgeschlechter einander rasch ab;[68] ihre modernden Leichen versanken in den Schlamm und wandelten sich dort allmählich zu Steinkohle.

Das Werk der Zerstörung und Gebirgsabtragung wurde oft unterbrochen durch vulkanische Katastrophen. In langen Spalten brach der Erdenpanzer auf; Asche stiebte in gewaltige Höhen empor und schneite weithin das Land ein; dünnflüssige Lava ergoß sich zu Strömen und Decken und erstarrte zu Porphyr.

Am Ende des Altertums der Erdgeschichte war die sächsisch-böhmische Landschaft nur noch ein Schatten einstiger alpiner Formengebung. In breitgespannten Wellen zogen sich die abgetragenen »Rumpfgebirge« dahin, wie ein im Sturm erstarrter, steingewordener Ozean, bis endlich jener ewige Kreislauf der Erdoberflächenbildung aufs neue begann: Das Meer rückte, um jeden Schritt Landes im unaufhörlichen Wogenprall kämpfend, allmählich wieder vor, wich gelegentlich zurück, kam wieder, bis große Teile Mitteleuropas im kühlen Grab des Weltmeeres versanken. In welchen Etappen sich dieser Kampf innerhalb unserer engeren Heimat abgespielt hat, wie oft das Meer hier Sieger blieb, ist in Dunkel gehüllt. Nur eine Kampfperiode hat uns dauerhafte Denkmale hinterlassen. Gegen Ende[69] des Mittelalters der Erdgeschichte, in der »Kreidezeit«, war unser Erzgebirge wieder einmal eine flachbuckelige Rumpflandschaft, nach Osten sich etwas tiefer einmuldend. Da drang von Nordwesten her ein Meer vor, überflutete jene Ostsenke und füllte ganz Nordostböhmen allmählich aus. Sehr tief kann das Meer nicht gewesen sein; denn auf seinem Grunde lagerten sich in der Hauptsache grobe und feine Sande ab. Aber die Meeresbedeckung dauerte lange genug, um Sandschichten von mehreren hundert Metern entstehen zu lassen. Wir kennen sie heute in ihrem verfestigten Zustand: es sind die »Quadersandsteine« der Sächsischen Schweiz. Zu ihnen gehören aber auch als abgelöste Verwitterungsreste die kleinen Sandsteindecken des östlichen Erzgebirges: die Paulsdorfer und Höckendorfer Heide, die Quaderbildungen im Tharandter Wald und hoch oben bei Nollendorf–Schönwald.

Das Meer verlief sich wieder, und ein neues erdgeschichtliches Drama leitete die »Neuzeit« der Erde ein, gewaltig in seinen Ereignissen, schöpferisch und zerstörend zugleich. Wie einst im Altertum preßte von Süden her ein starker Druck gegen die Gesteinsdecke, suchte sie in Falten zusammenzuschieben. Aber das gelang nicht; nur eine sanfte Aufbiegung des gesamten sächsisch-böhmischen Gebirges kam zustande. Dann zerbrach die Kruste in einzelne Schollen, die sich längs den Bruchzonen gegeneinander verschoben. Der sächsische Anteil stellte sich etwas schräg, wie ein nach Norden flach abfallendes Dach. Nordböhmen sank tief hinab, Mittelböhmen baute sich teilweise spiegelbildlich wie Sachsen auf. An einer ähnlichen Bruchzone schob sich die Lausitz schräg aufwärts gegen den absinkenden Elbsandstein vor.

[70]

Mit der Zertrümmerung und den starken inneren Spannungen hingen erneute vulkanische Ergüsse zusammen. Im Süden bauten sie das ganze »Böhmische Mittelgebirge« auf. Auf der sächsischen Scholle erinnern die bekannten Basaltberge (Sattelberg, Geising, Luchberg, Wilisch, Cottaer Spitzberg) als letzte Reste an einst sicher größere Lavaergüsse.

Die Schrägstellung der sächsischen Scholle hatte noch eine wichtige Folge: Die Flüsse, die zu Beginn der »Neuzeit« trägen Laufs ihre Schlingen zogen und reichlich Schotter ablagerten, erhielten verstärktes Gefälle, größere Kraft und schnitten in die weiten Talmulden steilwandige Schluchten ein. Unterdessen lagerten sich drunten in der böhmischen Senke die Baumleichen der Sumpfzypressen und anderer wärmeliebender Genossen in dem moorigen Schlamm ab – heute feiern sie als Braunkohle ihre Auferstehung.

Das üppige Pflanzenleben der Braunkohlenzeit fiel durch einen seltsamen Klimawechsel der Vernichtung anheim. Im hohen Norden, in Skandinavien, begann jene kühlfeuchte, schneereiche Periode, die der Geolog als Eiszeit bezeichnet. In Firn und Eis hüllte sich ganz Nordeuropa. Langsam, alles Leben ertötend, kroch[72] die Eiskappe nach Deutschland hinüber, bis sie an der Mittelgebirgsschwelle sich staute und der Schmelzung anheimfiel. Auf den Höhen unseres Erzgebirges lag der Winterschnee den größten Teil des Jahres, und eine polare Pflanzenwelt fand in dem kurzen Sommer kärgliche Lebensbedingungen. Auch während der Eiszeit hörten die Bodenbewegungen nicht ganz auf. Ob es erneute Schrägstellung war oder auffällige Tieferlegung der nördlich angrenzenden Gebiete – sicher ist ein neues Einschneiden der Täler nachzuweisen, und die schönsten unserer Gebirgstäler, Strecken, wie z. B. der Rabenauer Grund, mögen nicht älter als eiszeitlich sein. Allmählich besserte sich das Klima; das nordische Eis gab den deutschen Boden wieder frei. Stürme brausten über das öde Land, das von zahllosen Schmelzwasserströmen zerschnitten wurde. Erst ganz langsam eroberte der Wald das Gebiet. Das Mammut und das Ren, die Bewohner der Tundra wichen nordwärts aus; Höhlenraubtiere folgten; Bären und Wölfe bargen sich im Urwald – die geologische Gegenwart und die Urzeit der Menschengeschichte setzen ein.

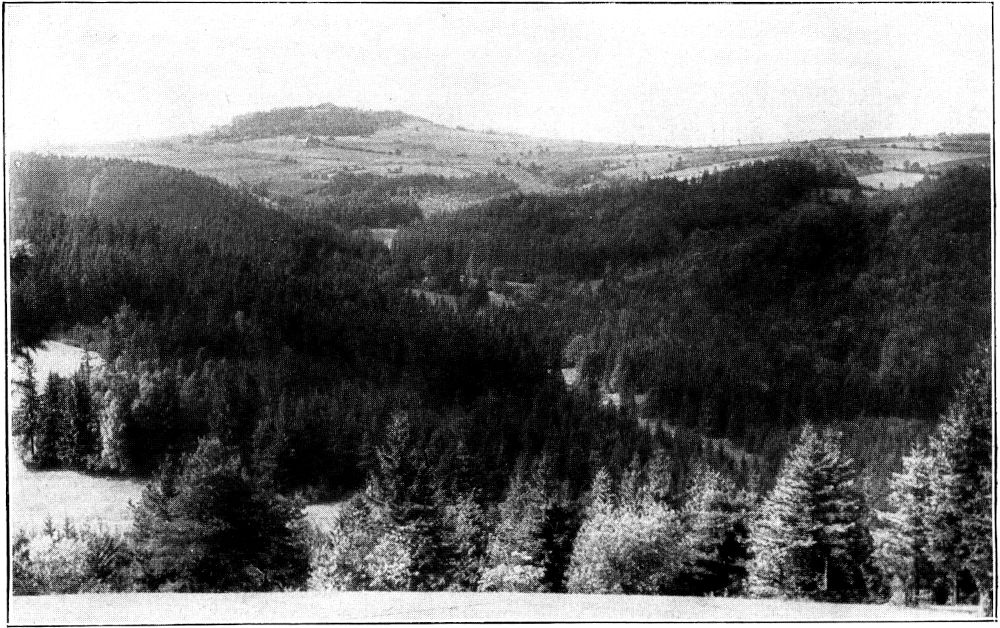

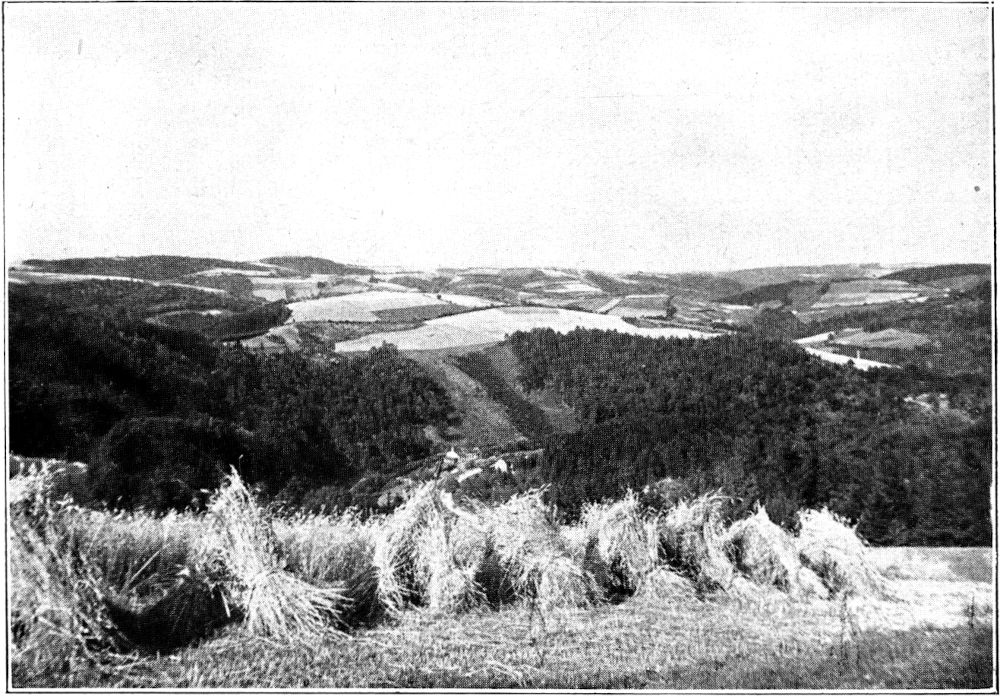

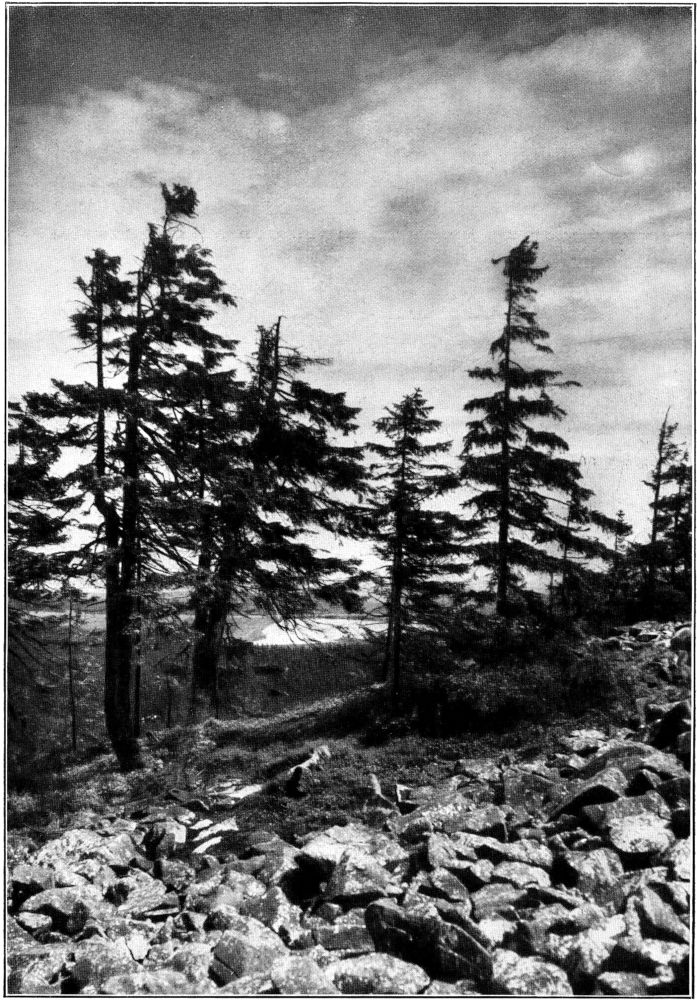

Und nun, nach dieser kurzen erdgeschichtlichen Vorbereitung, ergreifen wir Rucksack und Wanderstab, wandern hinauf zu den Kammhöhen unseres Gebirges und halten dort eine erste Überschau. Von dem allbekannten Mückentürmchen oder der hochragenden Kaiserwarte bei Nollendorf aus zeigt uns die erzgebirgische Landschaft am besten ihre Wesenszüge. Nach Norden baut sich Welle hinter Welle; weite Talmulden wechseln mit teilweise bewaldeten sanften Rücken. Es ist die uralte »Rumpfebene«, deren Geschichte wir kennen lernten, die sich vor uns ausbreitet, bis sie in der Ferne verklingt, wo in feinen Dunst gehüllt sich die Randhöhen des[73] Elbtals und die Lausitzer Hügel anschließen. Freundliche Dörfer huscheln sich in langgestreckte Täler, verschwinden oft ganz im Gewelle. Oder sie klettern aus den höchsten, ausgebreiteten Talbecken bis auf den Höhenrand, wo das wettergraue Kirchlein weithin die Landschaft beherrscht. Oder endlich Bergbausiedelungen, wie Zinnwald, bauen sich in regellosem Haufwerk der kleinen Schachtelmannshäuslein mitten auf die schutzlose Hochfläche mit ihren sturmzerzausten »Vugelbeerbäumen« und den unfreundlichen Steinhalden vergangener Bergbauherrlichkeit. Lange Straßenzüge, deren Baumreihen sich oft scharf vom Horizont abheben, betonen im Kulturbild die gleiche, große und sanftgeschwungene Linienführung, die die Natur der Rumpfebene uns zeigte.

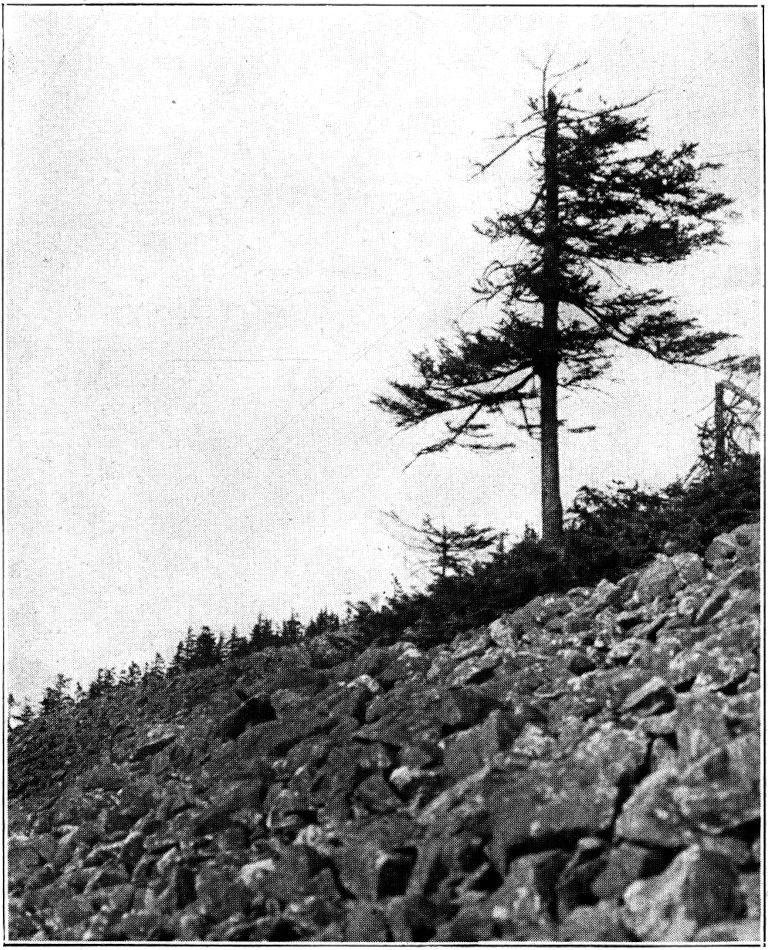

Wo sich ein Waldrücken stärker aus dem Gesamtbild abhebt, wie der nordwärts steil abgebrochene Kahleberg oder seine in der Tellkoppe gipfelnde Fortsetzung, da handelt es sich meist um »Härtlinge«, deren festes Gestein (z. B. Porphyr, Quarzschiefer) der Verwitterung besser trotzte als die benachbarte Gneis- oder Schieferfläche. Nur ein paar Bergpersönlichkeiten sitzen schroff, fast fremdartig, auf der Hochfläche. Es sind die Reste der Vulkanbauten aus der Braunkohlenzeit, jugendliche Nachgeborene und Härtlinge zugleich: schwarze Basaltmassen, die bei der Abkühlung in zierliche Säulen zersprungen sind – hier der Geising mit seiner Grabhügelform, dort der Sattelberg, der uns unter dem Schutze seiner Lavamasse auch noch ein Stück der alten Sandsteindecke erhalten hat. Weiter nordwärts der schöne Kegel des Luchberges und der einseitig abfallende Wilisch.

[74]

Im Osten zeigt sich das Erzgebirge schärfer begrenzt. Hier erheben sich hinter den bewaldeten Felsmauern der Raitzaer und Tyssaer Wände die Sandsteinklötze der Sächsischen Schweiz, beherrscht von dem breit hingelagerten hohen Schneeberg.

Und nun wenden wir den Blick nach Süden. Welcher Gegensatz! Kein scharfzackiger Kamm krönt das Gebirge; aber steil senkt sich der von zahlreichen rauschenden Bergbächen zertalte Waldhang hinab zur böhmischen Senke. Und unten rauchen die Schlote der Kohlenschächte, blitzen die Spiegel der Teiche, und dazwischen dehnt sich die reich angebaute Fruchtebene, bis sie sich anschmiegt an die Schar ehemaliger Feuerberge, die das Böhmische Mittelgebirge aufbauen. In diesem Gegensatz zwischen greisenhaften und jugendlichen Formen, zwischen uralter Rumpffläche und jungem Abbruch liegt ein Hauptreiz unserer Kammaussichten.

Aber sie erschöpfen das Gesamtbild des Erzgebirges nicht. Wir müssen unsern Standpunkt wechseln, um noch eine Wesensseite kennen zu lernen, die dem schönheitsuchenden Wanderer gerade am reizvollsten erscheint: die tiefeingeschnittenen Täler des Nordhanges. Als der Gebirgssockel sich in geologisch nicht weit zurückliegender Vergangenheit erneut schräg stellte, als die Flüsse ihre Sägearbeit verstärken konnten, da fraßen sie sich – vom Unterlauf angefangen – allmählich bergwärts in die alten felsigen Talmulden ein. Die Kammregion ist von dieser wiederbelebten Talbildung noch nicht erreicht worden – daher oben die flachen Formen. Aber[75] von der Aussichtswarte des Lauensteiner Schlosses, von der Felsbastion bei Bärenstein, vom Schlosse Kuckuckstein schaut man hinein in jene prächtigen Täler. Und jeder Wanderer benutzt ihre vielgewundenen Talstraßen, freut sich des rauschenden Wassers, der schattenspendenden Waldhänge, der schroffen Felsnasen, die eine Gebirgslandschaft vortäuschen – viel wilder und zergliederter, als sie der Aufstieg zum Talrande dann darbietet. Denn auch in diesen nördlichen Teilen des Erzgebirges überwiegt der Charakter der Rumpfebene durchaus. Selbst das »Elbtalschiefergebirge«, jene östliche Grenzlandschaft des Erzgebirges mit ihren rasch wechselnden Streifen alter Schiefergesteine und ihren vielgewundenen Felsentälern (Bahre, Seidewitz, Müglitz), zeigt auf seinen Höhen zwar einige langgestreckte Härtlingsrücken aus Kieselschiefer, Quarzfels, Porphyr, Grünstein, sonst aber das gleiche Bild einer sanft absinkenden Hochfläche wie das Kammgebiet.

Tief hat der Mensch seine Spuren der erzgebirgischen Landschaft eingeprägt. Durch das einst undurchdringliche Wald- und Moorgebiet zog er seine Straßen vom Meißner- zum Böhmerland. Rodend drang er vor; Germanen und Slawen versuchten die Wildnis zu besiegen. Der deutsche Ackerbauer baute seine Waldhufendörfer hinein; der Bergmann grub nach Schätzen. Eisenhämmer dröhnten in abgelegenen Waldwinkeln; sie wurden die Urahnen einer reich entwickelten Gewerbetätigkeit, die uns heute entgegentritt in den kleinen Städten des Gebietes, wie in den oft volkreichen Dörfern. Man kann sich das Menschenwerk nicht wegdenken aus dem Landschaftsbild – im Erzgebirge am allerwenigsten. Denn es ist längst keine Wildnis mehr, sondern ein Kulturgebiet ersten Ranges, ein Land, das Hunderttausenden Arbeit und Brot bietet, ein Land, reich an Schönheit – Wanderziel und Stätte des Ausruhens dem einen, dem andern die treugeliebte Heimat!

[76]

Von Georg Marschner, Dresden

Mit der ersten Besiedelung unseres Heimatlandes hat eine auch heute noch anhaltende Verschiebung in der Bodennutzung eingesetzt. Die zunehmende Besiedelungsdichte und der hieraus sich ergebende wirtschaftliche Zwang haben den von der ursprünglichen Vegetation eingenommenen Raum zugunsten der Kulturgewächse immer kleiner werden lassen. Die Befürchtung, in unserem hochkultivierten Sachsenlande drohe die Zeit herbeizukommen, in welcher von natürlichen Pflanzenformationen überhaupt nicht mehr die Rede sein könne, hat seine volle Berechtigung.

Es ist ein Stück Kulturgeschichte von ganz besonderer Bedeutung, wenn sich dem Kundigen der unaufhaltsame, eherne Gang kultureller Fortentwicklung in der zunehmenden Verarmung unserer Heimatnatur offenbart. Und wenn heute in den schicksalsschweren, dunkelumhüllten Gegenwartstagen die letzten grünen Inseln ursprünglicher Natur im brandenden Kulturmeere, dem gewaltigen Drucke wirtschaftlicher Not zum Opfer zu fallen drohen, wenn die zunehmend in Erscheinung tretende Gepflogenheit, alle Naturprodukte in Geldeswert umzusetzen, das Schicksal ererbter und von Generationen gehüteter Zeugen erdgeschichtlicher Entwicklung besiegeln, dann wird auch im Sonnenschein späterer Zeiten opferbereites, emsiges Schaffen kommender Geschlechter, nicht mehr das Verlorene ersetzen können.

Die Schwierigkeiten, welche sich dem Bestreben, einzelne Naturobjekte oder räumlich beschränkte Landschaftsteile als Standorte seltener oder charakteristischer Pflanzen, als Zufluchtsstätten bedrängter und bedrohter Tiere oder als Dokumente aus weit in der Vergangenheit zurückliegenden Entwicklungsperioden der Erdoberfläche zu erhalten, sind heute außerordentlich groß. Sie vervielfachen sich mit dem zunehmenden Umfange solcher Schutzgebiete und werden fast unüberwindlich, wenn größere Landesteile aus pflanzen- und tiergeographischen oder geologischen Gesichtspunkten heraus, als einheitliche Naturschutzgebiete angesehen werden müssen.

[77]

Ein solches Gebiet ist das östliche Erzgebirge. Hier häufen sich die einzelnen, des Schutzes bedürftigen und der Erhaltung würdigen Naturobjekte botanischer, zoologischer und geologischer Art in so reichem Maße und stehen in so innigen Beziehungen zueinander, daß ein wirksam durchgeführter Naturschutz sich auf das ganze Gebiet erstrecken muß.

Alle Kenner wußten es längst, daß das östliche Erzgebirge der an Umfang bedeutendste Teil unseres Heimatlandes ist, welcher trotz ausgedehntester Bodenkultur noch eine der Ursprünglichkeit nahekommende Pflanzendecke, mit vielen sonst sehr gering verbreiteten und blütenschönen Arten trägt. Auch der Tierwelt ist das östliche Erzgebirge an einigen Stellen eine sichere Herberge geblieben, wo sich ihre der Kultur ausweichenden Vertreter im Haar- und Federkleide bis heute erhalten konnten[1]. Welche Bedeutung aber diesem Teil unseres Vaterlandes als Zeugengebiet erdgeschichtlicher Vergangenheit zukommt, hat Professor Dr. Wagner an anderer Stelle eingehend behandelt.

Das in einem so umfänglichen, an erhaltenswerten Naturvorkommnissen so reichem Gebiete nicht mit den bisher angewendeten Mitteln allein, wie Kauf, Pacht, Vertrag, ein ausreichender Naturschutz durchgeführt werden kann, ist im Hinblick auf die dichte Besiedelung und auf die Not der Gegenwart ohne weiteres verständlich. Es kamen deshalb für den Naturschutz im östlichen Erzgebirge nur Maßnahmen[78] in Frage, welche auf breitester Grundlage aufgebaut, ohne Anwendung eines irgendwie gearteten Zwanges und ohne Aufwendung erheblicher Geldmittel zu sicherem Erfolge führten.

Da nun der Heimatschutz durchaus nicht, wie vielfach noch angenommen wird, seine schützende Hand nur auf sogenannte Seltenheiten von vorwiegend botanischem Werte legt, sondern die vielen schönblütigen, Feld, Wald und Wiese schmückenden Pflanzen und die durch häufiges Vorkommen bestimmten Örtlichkeiten ein ganz besonderes Gepräge gebenden Gewächse, als ebenso wichtige Objekte seiner Fürsorge ansieht, wie die Erhaltung landschaftlicher Schönheit und Eigenart, so konnte der Versuch gemacht werden, der gesamten im Gebiete eingesessenen Bevölkerung die Notwendigkeit des Schutzes ihrer Heimatnatur überzeugend nahezubringen.

Gestützt auf die alten, so oft gemachten Erfahrungen, daß manches köstliche Naturdenkmal erhalten geblieben wäre, wenn sein Besitzer gewußt hätte, welch wertvollen Schatz sein Besitztum trägt und daß so mancher Eigentümer eines wertvollen Naturobjektes, über dessen hohen natur- und erdgeschichtlichen Wert aufgeklärt, mit berechtigtem Stolze dessen Erhaltung und Pflege übernimmt, wurde versucht, die Grund und Boden besitzenden Bewohner des Gebietes zu Trägern des Naturschutzes auf der eigenen Scholle zu machen.

[79]

Dieser Grundsatz ist der Leitgedanke für den gesamten Naturschutz im östlichen Erzgebirge, soweit er sich mit von der Bodenkultur in ihrem Fortbestande beeinträchtigten Naturgeschöpfen befaßt.

Er wird ergänzt, soweit es erforderlich und im Bereiche des Möglichen liegt, durch Ankauf oder langfristige Pachtung von solchen Grundstücken, deren unveränderte Bodenbeschaffenheit für das Gedeihen der dort wurzelnden Pflanzen unbedingte Voraussetzung ist. In geeigneten Fällen wird auch, um zu verhindern, daß die zu schützenden Pflanzen vor der Fruchtreife dem Wiesenschnitt verfallen, eine[80] etwas veränderte Wirtschaftsführung vereinbart. Genaue Kenntnis des Gebietes und seiner Bewohner, nie ermüdende Ausdauer und Geduld sind weiteres Rüstzeug, welches bei den so außerordentlich verschieden gearteten Fällen den rechten Weg zum erstrebten Ziele finden hilft.

Obwohl der nach diesen Grundsätzen unternommene Schutz der heimischen Natur sich bisher in der Hauptsache auf das Sattelberggebiet erstreckt hat, so kann doch schon heute gesagt werden, daß der Erfolg ein sehr erfreulicher, in vielen Fällen sogar die gehegten Hoffnungen weit übertreffender, gewesen ist. Es wurde fast überall ein unerwartet hohes Verständnis für die Notwendigkeit des Schutzes unserer Heimatnatur und bereitwilliges Eingehen auf die angeregten Schutzmaßnahmen bei der einheimischen Bevölkerung vorgefunden. Seit Jahren angeknüpfte und sorgsam gepflegte Beziehungen zur eingesessenen Bevölkerung haben hier reiche Früchte für Natur- und Heimatschutz getragen. Hier am Sattelberge weiß jedes Kind, wer wir sind und was wir wollen. Manch biedrer Alte ist uns hier zum lieben Freunde geworden, ist doch hier so vieles noch lebendig, was andernorts schon längst als überlebt zur Seite geschoben wurde. Freilich – eine Landschaft lernt man schneller kennen als ihre Bewohner, wer sich aber bemüht, die Letzteren in ihrer Eigenart und ihren Besonderheiten kennen und verstehen zu lernen, dem wird manche landschaftlich schöne Gegend nicht mehr stumm gegenüberstehen, sondern sie beginnt zu reden von Land und Leuten und erzählt vom Gegenwärtigen und vom längst Vergangenen.

[82]

Nur dieser Weg leitet den angewandten Naturschutz zum Ziele. Er führt fast immer über das Vertrauen und durch die Herzen der auf eigner Scholle sitzenden Landbevölkerung. Das Wort eines Einheimischen wiegt meist viel schwerer, als die eindringlichsten Erläuterungen eines ortsfremden Sachverständigen. Deshalb sind alle Natur- und Heimatfreunde, welche durch Beziehungen irgendwelcher Art mit einer Ortschaft des Gebietes verknüpft sind und sei es das entlegenste Dörflein, besonders willkommene Helfer an dem begonnenen Werke.

So mancher Standort schöner, von vielen bisher niemals in der Heimat geschauten Pflanzen, so manche buntblumige Bergwiese, manch altehrwürdiger Baum konnte bisher der Heimat erhalten werden. Viel, sehr viel bleibt zu tun übrig, ehe das ersehnte Ziel in seinen gesicherten Umrissen erkennbar wird: »Das östliche Erzgebirge, unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Verhältnisse, als einheitliches Naturschutzgebiet und alle seine Besucher durchdrungen von den sich hieraus ergebenden Rücksichten.« –

[83]

[84]

Aber nur wenn sich immer genügend Helfer finden, die ausgerüstet mit dem erforderlichen Wissen und Erfahrungen, aus Liebe zur Heimat diesen mühevollen, jedoch auch an leuchtenden Stunden so reichen Dienst für Heimat und Volk übernehmen, rückt das Ziel näher und nur dann kann der Heimatschutz sich aussöhnen mit dem unsere Heimatnatur am nachhaltigsten umgestaltenden Faktor, mit der heute mehr denn je so bitter notwendigen intensiven Bodenkultur. Dann ist Frieden auf diesem oft so heiß umstrittenen Boden. Der gegenwärtige Stand der Bodennutzung[85] im östlichen Erzgebirge kann dann als unabänderlich hingenommen werden, weil seine Einschränkung volkswirtschaftlich undurchführbar und ohne tiefe Eingriffe in die Interessen weiter Bevölkerungskreise unmöglich ist.

Ganz anders dagegen verhält es sich mit jener, in erschreckend zunehmendem Maße in Erscheinung tretenden Naturverarmung, welche ihre Ursache in dem massenhaften Pflücken von Blumen und Zweigen und in dem Sammeln von Blumen und Ausgraben von Pflanzen zum Gelderwerbe hat. Hier wird nicht mehr von den[87] Zinsen des Naturreichtums genommen, sondern seit vielen Jahren schon vom Kapitale gezehrt.

»Ein Sträußchen am Hute, den Stab in der Hand« – dieses Dichterwort soll auch heute seine Geltung behalten, aber diesem, oft alles Maß überschreitenden, gedankenlosen oder gewinnsüchtigen Pflanzenraube gegenüber kann es für den Naturschutz keinen Kompromiß geben. Hier kann nur restloses Beseitigen dieser verwerflichen Unsitte in Frage kommen. Zumal ihre schärfste Bekämpfung keinerlei irgendwie gearteten und berechtigten Interessen Dritter beeinträchtigt, sondern unsere Heimatfluren reicher und schöner werden läßt und den Naturgenuß des gesamten Volkes erhöht und veredelt.

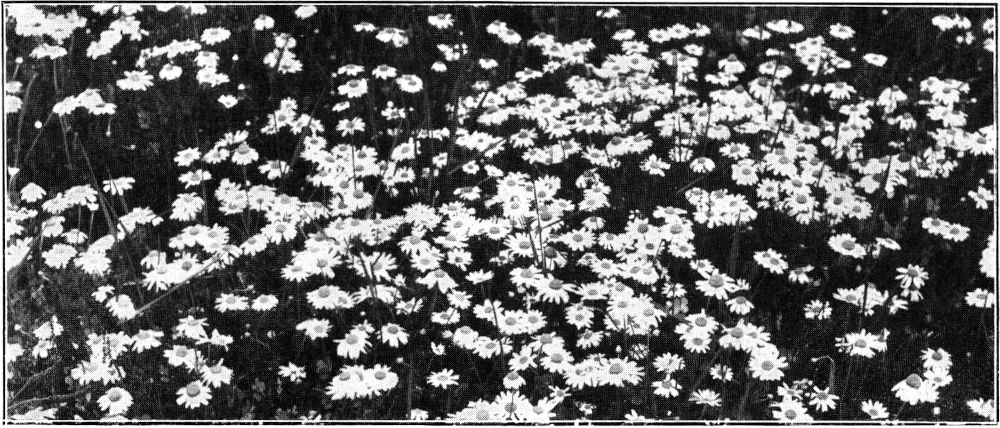

Im Frühling, wenn die ersten Himmelschlüsselchen und Maiblumen der Lenzessonne ihre Kelche erschließen, beginnt dieser von allen Einsichtigen schon so oft scharf gegeißelte Pflanzenraub und geht erst zu Ende, wenn im herbstlichen Sonnenschein Sträucher und Bäume ihre Blätter in Gold und Purpur tauchen. Seinen Höhepunkt aber erreicht das verwerfliche Treiben, wenn im Sommer Tausende von Ausflüglern und Sommerfrischlern im östlichen Erzgebirge Erholung suchen. Manch herrliches Pflanzenbild, das soeben helle Freude bei den Beschauern auslöste, wird nach wenig Augenblicken von diesen gedankenlos zerstört und die lieblichen Kinder unserer Flora werden zu ungezählten Riesensträußen gebunden. Es ist tief bedauerlich und beschämend zugleich, daß unsere Allmutter Natur vor so vielen ihrer eigenen Kinder gesetzlich in Schutz genommen werden muß, und ich befürchte, daß es in der Mehrzahl unsere Schwestern sein werden, welche von den Hütern des Gesetzes an die einfachsten Dankes- und Kindespflichten gegenüber ihrer Mutter Natur erinnert werden müssen.

Die vom Ministerium des Innern am 23. Mai 1923 erlassene Pflanzenschutzverordnung, welche eine Anzahl der am meisten gefährdeten Pflanzen unter gesetzlichen Schutz stellt und deren Abpflücken, Ausgraben und Verkaufen mit Geld- oder Haftstrafen bedroht, ist in Heft 1 bis 2, 1924, der Mitteilungen abgedruckt. Im gleichen Hefte finden sich auch die nach Ostermaierschen Naturaufnahmen hergestellten bunten Tafeln der unter die Verordnung fallenden Pflanzen.

Eltern, Erzieher und Lehrer seien nochmals daran erinnert, daß der auch in diesem Jahre besonders stark betriebene Verkauf von Maiblumen-, Himmelschlüsselchen-, Trollblumen- und anderen Sträußen, an den Bahnhöfen und Landstraßen durch schulpflichtige Kinder, auch unter diese Verordnung fällt.

Über die Wirksamkeit der Pflanzenschutz-Verordnung läßt sich ein abschließendes Urteil noch nicht abgeben, dazu ist die Zeit seit ihrem Erlaß zu kurz. Das Eine aber kann heute schon gesagt werden, die bloße Existenz dieses Schutzgesetzes hat alle die großen und kleinen, gedankenlosen und absichtlichen Naturfrevler nicht abgehalten, durch ihr schändliches Tun sehr oft mit jahrelangen Mühen und Sorgen und großen Opfern an Zeit und Geld verbunden gewesene Naturschutzmaßnahmen zunichte zu machen.

Es wird deshalb die strengste Durchführung dieses Pflanzenschutz-Gesetzes durch die berufenen Organe und durch mit den nötigen Vollmachten ausgestattete Vertreter[88] aller Gebirgs-, Wander- und Touristenvereine erforderlich werden, wenn unsere heimatlichen Fluren unter den alljährlich wiederkehrenden Vernichtungszügen nicht gänzlich verarmen sollen.

[89]

Im Sinne des Heimatschutzes liegt dieser harte Zwang nicht. Er hofft zuversichtlich, nach einer kurzen Übergangszeit setzt sich doch die Erkenntnis durch, daß in unserem so dicht bevölkerten Sachsenlande jeder Naturgenuß von gewissen[91] Rücksichten begleitet sein muß – von den Rücksichten gegen die Natur und unsere Mitmenschen.

Die Umgrenzung des östlichen Erzgebirges als einheitliches, zusammenhängendes Naturschutzgebiet kann sich naturgemäß nicht mit den bei geographischer Betrachtung gegebenen Umrissen decken. Und ebensowenig kann hier der angewandte Naturschutz auf diesem in seiner Beziehung zur Erdgeschichte so kleinen Gebiete der urgewaltigen Sprache folgen, welche die geologische Wissenschaft so eindringlich zu uns redet. Die locker zu haltende Umrandungslinie hat vielmehr dasjenige zusammenhängende Gebiet zu umfassen, welches auf seiner Oberfläche die große Mehrzahl der zu schützenden Naturobjekte trägt.

Die natürlichen Grenzlinien des Gebietes, im Sinne des Naturschutzes, ergeben sich ganz zwanglos aus den Einflußzonen der fünf großen Basaltdurchbrüche, deren Verwitterungsprodukte von allergrößtem Einfluß auf die floristische Besiedelung des Gebietes gewesen sind. Dem achthundertdreiundzwanzig Meter hohen Geisingberge, dem jenseit der grünweißen Grenzpfähle bis auf siebenhundertvierundzwanzig Meter aufragenden Sattelberge, dem fünfhundertfünfundsiebzig Meter hohen Luchberge bei Dippoldiswalde, dem schon in die Großstadt Dresden aus vierhundertachtundsiebzig Meter Höhe hereinschauenden Wilisch und dem durch jetzt eingestellten Steinbruchsbetrieb stark eingeschrumpften Cottaer Spitzberg mit einer Höhe von dreihunderteinundneunzig Metern. Das von diesen fünf Basaltkuppen eingeschlossene und von ihren Zersetzungsprodukten nach außen stark beeinflußte Gelände, bis an die Weißeritz in Westen, die Elbtalmulde in Norden, das Sandsteingebiet in Osten und den Gebirgskamm in Süden, stellt das östliche Erzgebirge vom Gesichtspunkte des erstrebten Naturschutzes aus dar.

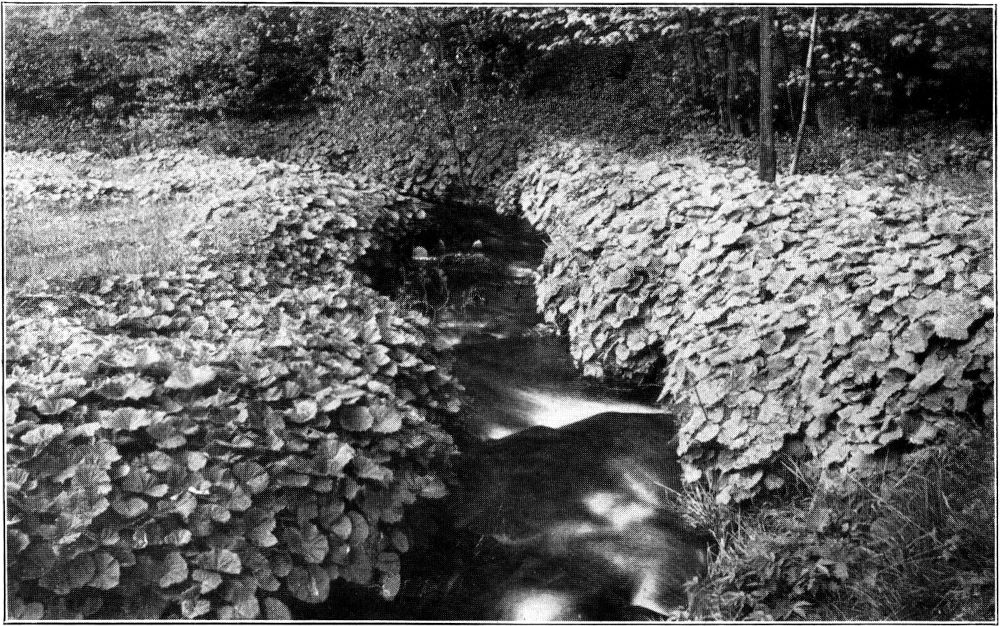

Eine besondere Betrachtung der so mannigfaltigen Pflanzendecke des Gebietes kann an dieser Stelle unterbleiben. Es sei auf die von Professor Dr. A. Naumann bearbeitete, erschöpfende Darstellung der »Vegetationsverhältnisse des östlichen Erzgebirges« hingewiesen. Sie ist eine ebenso nötige, wie wertvolle Ergänzung dieses Heftes[2]. Es heißt dort unter Bezug auf die schon genannten Basaltberge: »Ihre nach Norden abgeführten kalkigen Verwitterungsprodukte haben die Wiesen mergelig gemacht und die Vertorfung gefördert, so daß gerade in den Bergwiesen dieses Gebietes ein Reiz liegt, der zusammen mit den von Hochstauden bestandenen rauschenden Wasserläufen, den parkartig anmutenden Mengwaldinseln und den über diese liebliche Landschaft verstreuten Siedelungen jeden Besucher, auch den Nichtbotaniker, mit unvergeßlichen Eindrücken erfüllen wird.« –

Um alle Schutzmaßnahmen schnell und ohne Verzug durchzuführen und die geschützten Objekte leichter überwachen zu können, ist das Gebiet in fünf kleinere Bezirke, mit vorhandenen oder noch zu schaffenden Mittelpunkten in Gottleuba, in Liebstadt, Glashütte, Lauenstein und Geising-Altenberg, zergliedert worden. Von hier aus ist schon viel verdienstliche Arbeit geleistet, der Heimatschutzgedanke in immer weitere Kreise und bis in die entlegensten Dörfer getragen und auch denen nahe gebracht worden, die bisher noch nichts davon gehört hatten.

[92]

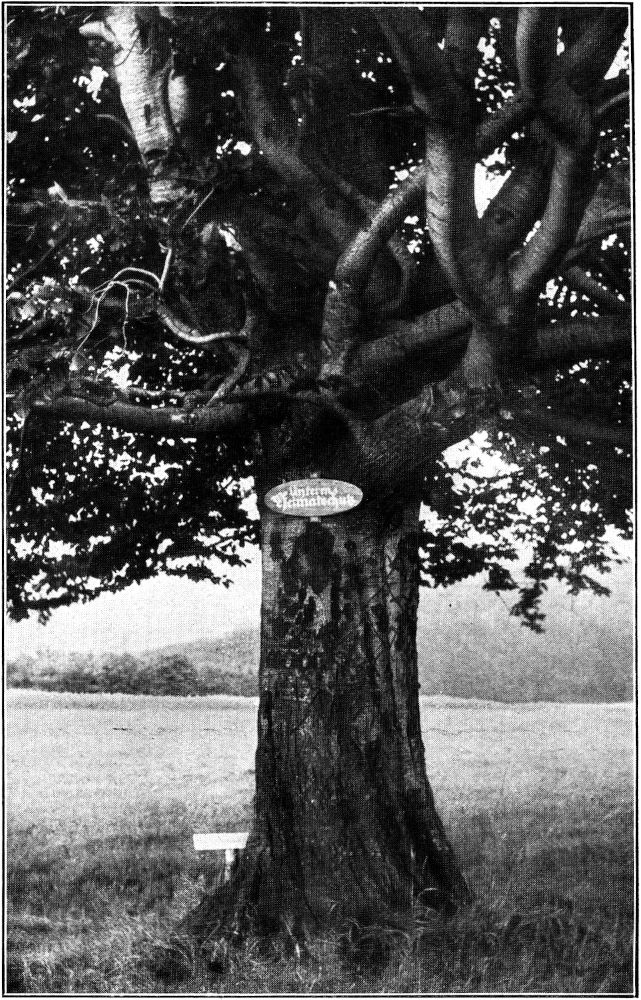

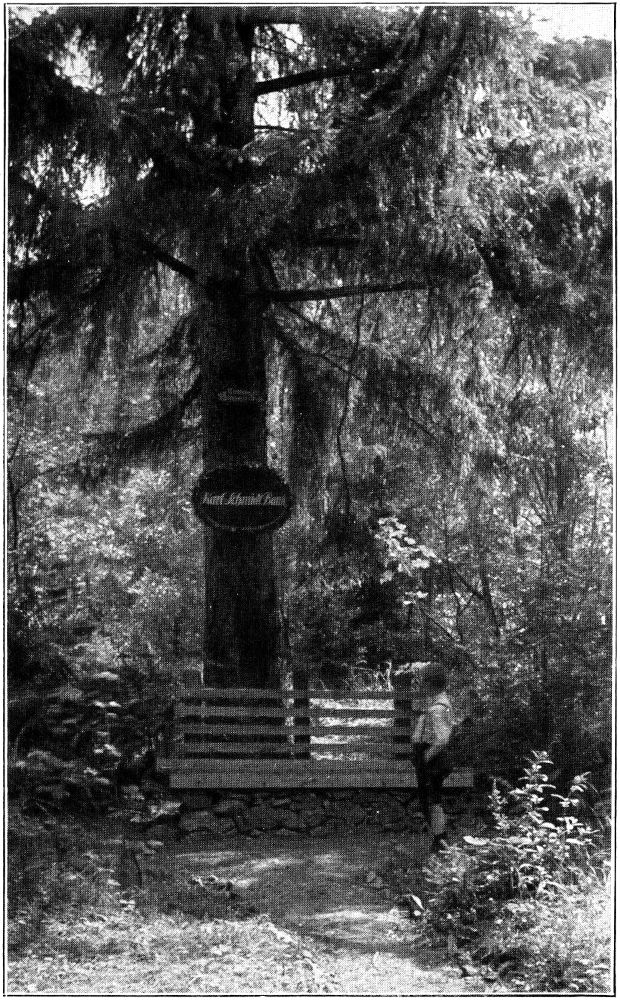

An den wichtigsten Verkehrspunkten weisen geschmackvolle größere und kleinere Holztafeln auf die Schonung von Pflanzen und Tieren hin. Tausende von Plakaten sind in den Ortschaften, Gasthäusern, Schulen und Gemeindeämtern des Gebietes verteilt und erinnern Einwohner und Besucher an den Schutz der heimischen Natur. Die schon erwähnten bunten Tafeln, mit den durch die Pflanzenschutzverordnung geschützten Pflanzen, sollen in Kürze die gleiche Verbreitung finden. In einer Anzahl besonders günstig gelegener Einkehrstätten werden die Mitteilungen und sonstigen Veröffentlichungen des Heimatschutzes ausgelegt und in den genannten Mittelpunkten der Unterbezirke ein für jedermann zugängiger Gastraum eines vorteilhaft gelegenen Gasthofes mit Bildern und Veröffentlichungen des Heimatschutzes, sowie mit den vom Heimatschutz beeinflußten Erzeugnissen der Volkskunst und der bodenständigen Kleinkunst ausgestattet. Lichtbildervorträge und Studienausflüge nach geschützten Naturdenkmälern werden die Schönheiten des Heimatlandes auch denen erschließen, die bisher achtlos an ihnen vorübergegangen.

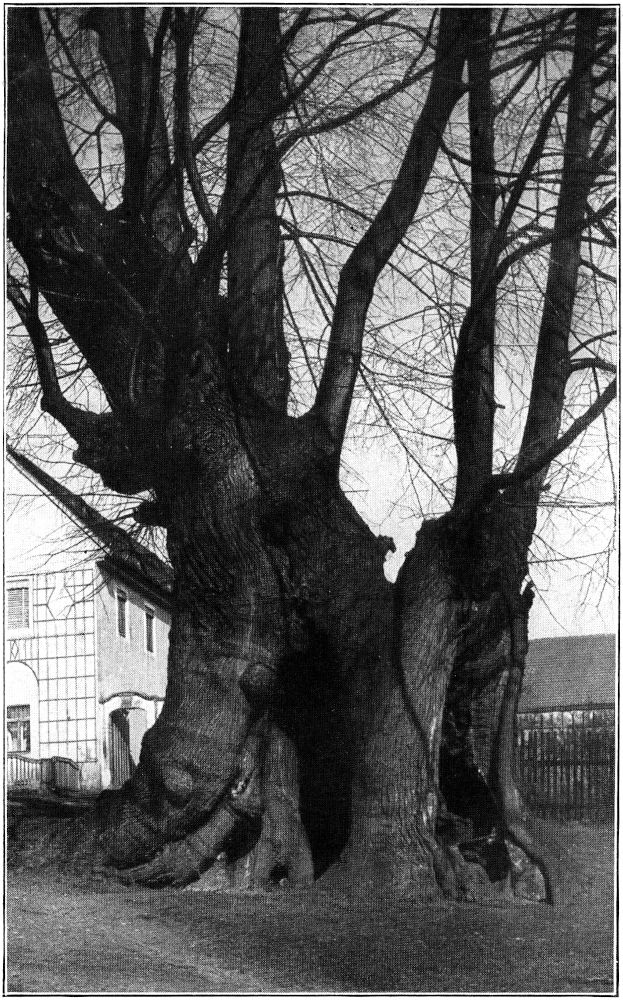

Damit wären in großen Umrissen das Gebiet und die in ihm zu lösenden Aufgaben skizziert. Die eingestreuten Bilder veranschaulichen besonders charakteristische Pflanzenstandorte und einige geschützte Einzelobjekte.

In dem beigegebenen Verzeichnisse sind die Pflanzen zusammengestellt, von denen sich Standorte unter der Obhut des Heimatschutzes befinden. Hier an diesen Örtlichkeiten, deren einige schon seit mehreren Jahren von menschlichen Eingriffen verschont geblieben sind, bietet sich dem Botaniker ein reiches Feld interessanter Beobachtungen, deren Auswertung für Wissenschaft und Naturschutz gleichermaßen nützlich sein wird. – Und nun auf, du große Heimatschutzgemeinde zur Tat!

Wohl wissen wir, daß unser östliches Erzgebirge als Naturschutzgebiet ein anderes Aussehen haben wird und haben muß, wie die unter Schutz stehenden Landesteile im nördlichen Deutschland oder im Hochgebirge. Die dichte Bevölkerung im Sachsenlande und seine volkswirtschaftlich so bedeutsame, bis in die entlegensten Gebirgstäler vordringende Industrie im Verein mit der fast restlosen Bodenkultur weisen uns andere Wege. Sie zeigen uns aber auch klar und deutlich, daß letzten Endes in ihnen selber die tiefsten Impulse liegen, unser Heimatland schön und reich zu erhalten, – denn nur die Kräfte, welche lebendig werden, wenn Heimat- und Naturliebe das Herz mit Licht und Wärme füllen, sind der Lebensodem, welcher das kurze Menschendasein erhebt und verschönt.

Verzeichnis der im östlichen Erzgebirge besonders zu schützenden Pflanzen

(Die auf geschützten Standorten vorkommenden sind kursiv gedruckt)

Fußnoten:

[1] Dachs, Edelmarder, Hermelin, Ziesel, Siebenschläfer, Eisvogel, Wasseramsel, Schwarzspecht, Waldkauz, Mäusebussard.

[2] Ein Sonderdruck dieser in den Sitzungsberichten und Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft »Isis« in Dresden veröffentlichten Arbeit ist in der Geschäftsstelle des Heimatschutzes zu haben. (Preis 50 Pf.)

[94]

Von A. Eichhorn, Glashütte

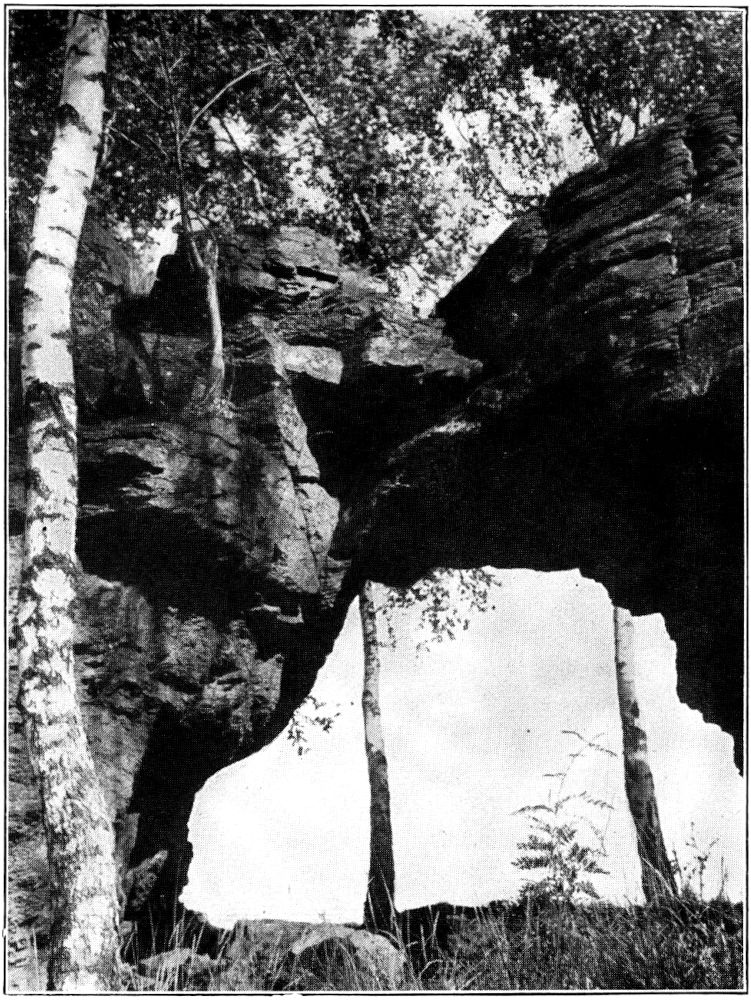

Wenn du mit diesen alten Kulturdenkmälern einmal eine stille Freundschaft geschlossen hast, dann behalten sie dich in ihrem Bann. Ein Zauber geht von ihnen aus, der dir freilich nur dann in seiner ganzen Größe fühlbar wird, wenn du sie immer und immer wieder und zu jeder Jahreszeit und zu verschiedensten Tagesstunden aufsuchst. Die Steinrücken gehören eben nicht zu den Landschaften, die beim ersten Sehen den Beschauer für sie begeistert machen. Dem Vorbeihastenden verschließen sie ihre Schönheit. (S. Abb. 10, Seite 73 dieses Heftes.)

Stein um Stein sind die langen, flurenbegrenzenden Steinmengen oder die mitten auf dem Felde ruhenden runden Halden aus dem Boden gehoben. Nach jedem krümmte sich ein Rücken, jeden faßte eine Hand. Urväter warfen den ersten Stein zur Halde, die Geschlechter in Jahrhunderten weiter formten. Zeuge ist sie von zäher Kulturarbeit, wie der Ackersmann mit dem Boden gerungen und beim Vergehen seinen Sieg über die Scholle dem Sohne gab. Sie wird in Zukunft schauen, wie sich an den alten Stamm immer wieder neue bodenliebende Geschlechter reihen, das Weitertürmen der Halde wird sichtbar Zeugnis dafür ablegen, daß die Enkel der Väter Bodenliebe und Bodentreue als heiliges Erbgut bewahrten.

Zur Steinrücke mußt du gehen, wenn der Schlehenstrauch sein Brautkleid angezogen und das Gneisgetrümmer sich duckt unter seinem Blütenschnee; wenn die Hasel stäubt und der Lenzwind der Haldenbirke die kätzchenbehängten Zweige und Zweiglein bald langsam, bald schneller bewegt; wenn die Luft an sonnigen Lenzmondstagen schon hoch erwärmt über dem Steinanger zittert und zur Sonnensinke die silberige Säule des Wärmemessers weit in sich zurückfällt.

In Sommermonden grüßen dich hier Königskerze, Natternkopf, Fingerhut, Mauerpfeffer, Fetthenne und viele andere Vertriebene. Pflug und Düngung verjagte sie vom »Kulturland«. Der feldsäumende Steinwall bedeutet für sie Freigebiet. Ihrer letzten Zufluchtsstätte schenken sie mit ihren Farben einen eigenen Reiz. Und du ruhst auf den sonnenheißen Steinen, überschattet vom Bergahorn, kannst dich nicht satt schauen am Gelb des Färbeginsters und Geißklees und dem Farbenzauber am Wachtelweizen. An bestachelter Ranke reift die Brombeere, am Haselstrauch bräunelt schon die Nuß.

Auf der Steinrücke mußt du weilen, wenn um Johanni beim Feierabendläuten die Mäher an die danebenliegenden Hangwiesen kommen. Am Hangweg ansetzend, den Körper weit nach vorn geneigt, holt der erste zum Schwunge aus. In gleicher Linie mit ihm stellen sich die andern in Schwadenweite auf und beginnen, dem Nachbar einen kleinen Vorsprung lassend, das Sensenschwingen. Mit festem Tritt rücken sie den Hang hinab, der ohne Sense schon schwer zu ersteigen ist. Aber am Ende des ungewohnten Ganges liegt hinter jedem Schnitter eine duftende Grasreihe. Der Goldammer wehmütig: »Wie wie wie hab ich dich lieb« klingt aus dem blühenden Heckenrosenstrauch. Noch in zehnter Stunde schreiten vorgebeugte Gestalten, dämmerverwischt, sensenschwingend schrittweise hangabwärts.

[95]

Kannst du die Weihestunde vergessen, als im Westen der gelbe Schein des eindunkelnden Himmels erglänzte und dein Auge von der hohen Halde aus die geröteten Kornfelder in der ernsten Dämmerung des Mittsommerabends ruhen sah, wie die schweren Ähren sich zur Erde neigten und der Halmenwald den letzten Feldfriedensabend verträumte?

In Frühherbsttagen kommt der große Farbenmeister zur Steinrücke. Korallenrote Trauben hängen schwer in gelbem Blattgefieder und ziehen erdwärts die müden Zweige. Farbenspiele wechseln am Weißdorn vom Gelb durch alle Tönungen hindurch zum dunklen Braun. Ockergelb leuchtet der Spitzahorn, der Bergahorn rostet. Zur Sonnensinke wandelt sich die »Rücke« zum flammenden Farbenband am langen Kartoffelacker, wo Pflug und rückengekrümmte »Leser« die volkerhaltenden Knollen ernten.

In diesen Tagen mußt du deine Steinrücke mit dem Hütejungen teilen. Zum Steinsessel legt er sich die kleinen Gneisplatten und schichtet die größeren zur Burgmauer. Von diesem Hochsitz wacht er über seine Untertanen und freut sich über das geräuschvolle Grasen der »Schecke«, der »Braunen«, der »Schwarzen«, der »Kalbe« und lockt die Ziegen zum Klettern auf die Steinburg. In grellen auf- und abwärtsspringenden Tönen hallt der Hirtenruf über die Weide. Wenn die Sonne hinter dem schwarzgezackten Waldrande verschwindet, im letzten Sonnenfeuer die Wipfel glühen, dann springt aus seiner Kehle kraftvoll der Horeiruf, und hinter der Leitkuh ordnet sich die Herde zum Einzug.

Werde der Halde nicht untreu, wenn der Herbststurm ihrem Gebüsch heulend den zauberischen Schmuck entreißt, die Blätter zu wildem Totentanz antreibt, aber vergeblich am rostbraunen Blätterkleid der Wintereiche zerrt; wenn die schweren Herbstnebel alle Farben ausgelöscht haben, die Halde verhüllen und ihr feuchter Mantel sich auf Stein und kahle Äste legt; wenn Frost die schwarzblauen Schlehen mürbt.

Und suche deine »Rücke« auch dann noch auf, wenn du sie nur unter weicher, weißer Decke ahnen kannst, dein Fuß erst den Schnee wegwühlen muß, um mit ihr verbunden zu sein; wenn das beknospete Gesträuch, jetzt eisbekrustet, bekundet, daß nach rauhen Monden wieder der neue Wandel sich an den vergangenen reiht und neuer Lenz zeugend über die Halde fahren wird.

Erwerbe dir langsam die Vertrautheit mit der Steinrücke, dann wird dir jeder Gang zu ihr zu einem Erlebnis.

Von Professor Dr. Paul Wagner

Weit früher, als Freibergs Silberreichtum niedersächsische Bergleute in das Waldesdüster des Erzgebirges lockte, hatte hier jedenfalls der Eisenbergbau eine Stätte. Die Kunst, aus Eisenerzen metallisches Eisen zu verhütten war schon den alten Ägyptern und Chaldäern, den Griechen und Römern wohlbekannt. Als die Römer im Taunus die Saalburg errichteten, hausten dort bereits einheimische Waldschmiede;[96] Cimbern, Teutonen, Sueven führten eiserne Schwerter und Speere; die Ackergeräte waren schon im sechsten Jahrhundert bei uns aus Eisen. Aus Böhmen meldet eine Chronik vom Jahre 677, daß dort Eisen verschmolzen wurde – und von Böhmen aus dürfte der Bergbau im frühesten Mittelalter auf das Erzgebirge übergegriffen haben.

Petrus Albinus berichtet in seiner Bergchronica 1590: »Man hat viel Eisenhämmer beim Dorfe Pela, rechts auf der Straße nach Joachimsthal, dann zwischen Rascha und Grünhayn, das dritte und fürtrefflichste Eisen wird zum Lawenstein und Berggieshübel und Glashütten gemacht. Deswegen etlich das Eisen, so daselbst gemacht, Pirnisch nennen und rühmen davon, es sey geschmeidiger als das Lausitzer, so doch sonsten auch weit geführet wird. Zum Gieshübel werden auch die besten Eiserne öfen gegossen, gleich wie zu Siegen im Sawerland, in der Grafschafft Manderschied in der Eifel.«

Über die ersten Anfänge des Eisenbergbaues im Erzgebirge herrscht tiefes Dunkel; in Bauernhöfen und einsamen Waldschmieden wurde die wenig beachtete und doch kulturgeschichtlich so unendlich wichtige Kunst der Eisengewinnung betrieben. Sicher aber bestand Bergbau im »Meißnischen« schon zur Zeit Karls des Großen, und der Joachimsthaler Bergprediger Johannes Matthesius berichtet im Jahre 1558: »Es beweisen auch die alten Eisenschlackenhaufen, darauf kleffterige Bäume stehen, daß man vor Zeiten den Sachen so genau noch nicht nachkommen, weil man jetzt sehr gut Eisen daraus machet, wenn man die alten Schlacken und Sinter pochet.«

In dem Gebiete, das uns besonders als »fürtrefflich« gerühmt wird – zu beiden Seiten der Gottleuba nahe Berggießhübel – ist das alte Schiefergebirge durchzogen von zahlreichen Eisenerzlagern, die in der Hauptsache das Eisen in Verbindung mit Sauerstoff, als Eisenglanz, Roteisen, Magneteisen, wasserhaltiges Brauneisen enthalten. Geschwefeltes Eisen und Kupfer treten ebenfalls auf. Die ersten Bergwerksanlagen mögen einfach genug gewesen sein. Arme Eigenlehner gruben das Erz über Tage ab. Sobald das Grundwasser störte, hörte der Abbau auf. Nur ganz wenige Werke hatten einen ordentlichen Schacht mit kleinem Kunstgezeug und einen Entwässerungsstollen. Wer Erz »muthen« wollte, erhielt einen in der Richtung des Erzlagers gestreckten Geländestreifen zugewiesen, der nach Lachtern (Klaftern, etwa zwei Meter) abgemessen wurde. Achtundzwanzig Lachter bildeten eine Maas, zweiundvierzig Lachter eine Fundgrube – mehr als eine Fundgrube und zwei Maasen erhielt in den älteren Zeiten kaum ein Unternehmer. Um die Zeit des Dreißigjährigen Krieges bestanden bei Berggießhübel aber schon nahezu neunzig Gruben und fünf größere Stollen.

So zersplittert wie der Bergbau war auch die Verhüttung der Eisenerze. Sie erfolgte meist nicht unmittelbar an der Gewinnungsstätte, sondern dort, wo Holzkohle und Wasserkraft reichlich zur Verfügung standen: in einsamen Waldtälern entstanden jene Hammerwerke, die heute nur noch in den Ortsnamen erhalten sind. Nur ein Hammerwerk war in Berggießhübel selbst, zwei in Markersbach, fünf im Bielatal (Oberhütte, Brausenstein, Neidberg, Reichstein, Königstein), die übrigen in Haselberg, Cratza, Kleppisch, Fichte, Bahra. Noch unbedeutendere dürften sich im Mittelalter an vielen anderen Stellen befunden haben. Wie haben wir uns[97] solch einen Eisenhammer vorzustellen? Er hatte meist zwei Aufgaben zu erfüllen: erstens Gewinnung von Eisen aus dem Erz, zweitens Schmieden des Eisens zu Stücken, Stäben, Blech oder zu fertigen Gebrauchsgegenständen wie Pflugscharen, Sensen, Hämmern, Waffen.

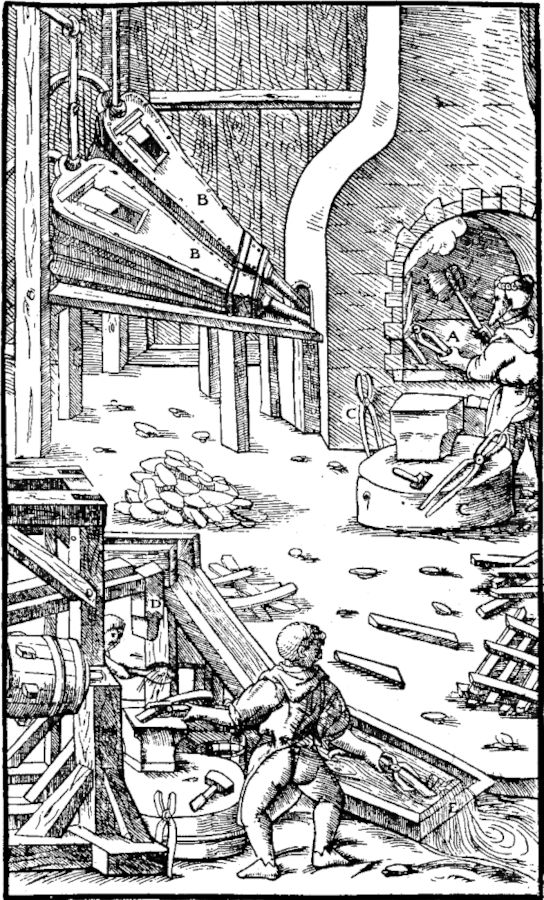

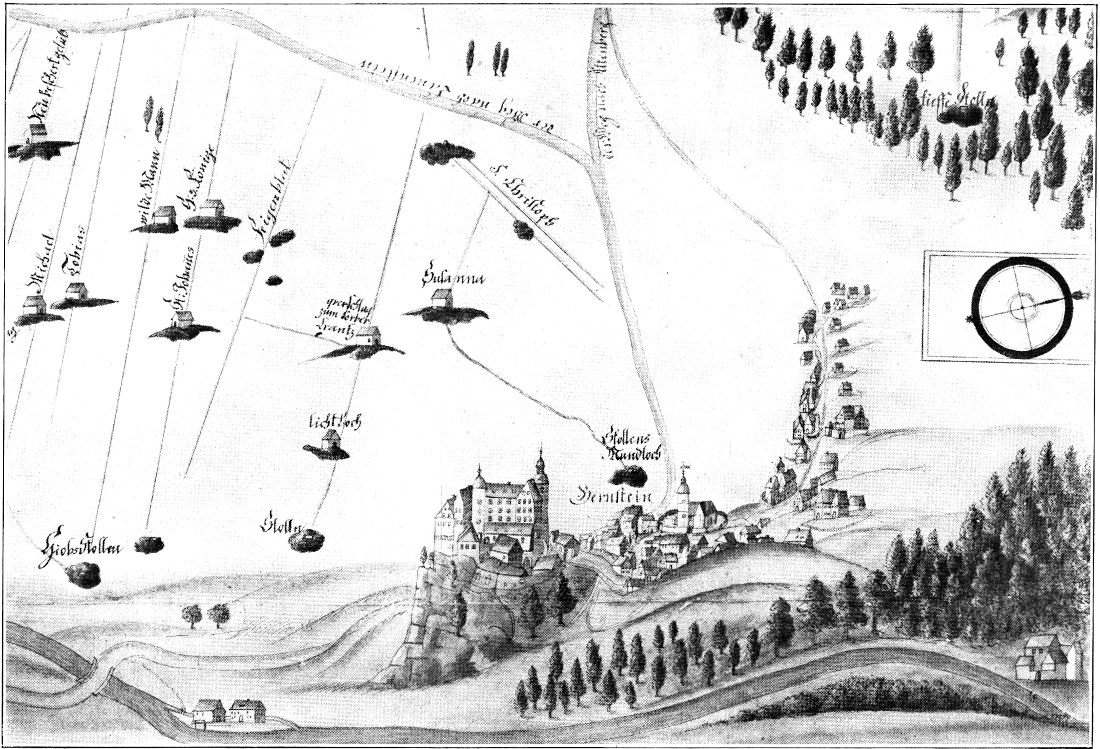

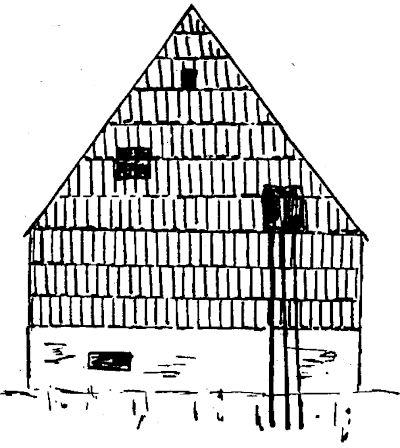

Die erste Aufgabe wurde dadurch gelöst, daß man den Sauerstoff des Erzes in der Hitze an die Holzkohle band. Das geschah in der ältesten Form auf einem offenen Herd, dessen Bau uns eine Zeichnung aus der klassischen Hüttenkunde unseres Landsmannes Georg Bauer (Agricola) verdeutlichen soll (Abb. 1). (Agricola ist 1490 in Glauchau geboren; er war 1518 Rektor in Zwickau, später Arzt in Joachimsthal, zuletzt Stadtphysikus in Chemnitz. Sein 1556 erschienenes Werk »De re metallica« enthält einige Angaben über die Eisenverhüttung im Mittelalter; seine übrigen mineralogischen Schriften bringen Ergänzungen hierzu.)

Die groben Erzstücke wurden zunächst zerpocht. War Wasserkraft vorhanden, so geschah dies mit zwei bis vier Pochstempeln, die von einer Daumenwelle gehoben[98] wurden – ganz ähnlich wie man heute noch in Altenberg die Trockenpochwerke arbeiten sieht.

Dann erfolgte meist das Rösten auf einem Glühfeuer, entweder in freien Haufen, in ummauerten Stadeln oder in Öfen. Dadurch wurden die Erze mürbe, verloren die schädlichen Beimengungen von Schwefel, Arsenik, Zink, sowie gebundenes Wasser und Kohlensäure.

Nun begann die eigentliche »Rennarbeit« (rennen = rinnen machen) auf dem Herd (Abb. 1). Dessen Mauerwerk (A) war etwa 1,5 Meter breit und lang und 1 Meter hoch. In der Mitte befand sich eine tiegelförmige Eintiefung von etwa 45 Zentimeter Durchmesser und 30 Zentimeter Tiefe. Sie wurde aus »Gestübbe«, einem Gemenge von Lehm und Kohlenpulver festgestampft. In die vorgewärmte Grube wurden abwechselnd Schichten von Holzkohle, Erz und ungelöschtem Kalk eingetragen, bis ein Haufen entstand. Um den Brand anzufachen, führten in die Mitte der Grube die Düsen zweier Blasebälge, die wir uns hinter dem Mauerwerk zu denken haben. Die Bewegung der Bälge geschah durch Menschenhand oder durch Tiere oder – wie in unserem Bilde – durch Verbindung mit einem oberschlächtigen Mühlrad. Der Herdmeister oder Zerrenner, der sich gegen Hitze und giftige Gase durch eine Kappe und ein Tuch geschützt hat, regiert durch einen Hebel das Aufschlagwasser und damit die Windzuführung. Durch die Hitze entsteht leicht schmelzbare Schlacke, die von Zeit zu Zeit abgestochen wird und unten aus dem Herde (C) abfließt. Das reduzierte Eisen sammelt sich allmählich in Form eines schwammigen Klumpens – also nicht völlig geschmolzen – auf dem Boden der Austiefung. Nach acht bis zwölf Stunden ist die Arbeit beendet. Der Meister räumt die Kohle weg, läßt die Schlacke vollends ablaufen und hebt dann den zwei bis drei Zentner schweren Klumpen, die »Luppe«, mit eiserner Brechstange und der großen Luppenzange auf den Boden der Schmiede. Dabei wird er von einem Knechte und dem Schlackenläufer unterstützt. Die beiden Gehilfen klopfen die Luppe (D) mit starken Holzhämmern ab (E), um sie oberflächlich zu dichten und die anhängende Schlacke zu entfernen. Dann wird sie auf einen Amboß (G) gebracht und zunächst etwas breit geschlagen. Diese Arbeit besorgt der große »Wasserhammer« oder »Schwanzhammer«, der mit der Daumenwelle eines Wasserrades in Verbindung steht. Ein Hebel regelt den Wellengang und die Hammerschläge. Dann hält ein Gehilfe das messerartige »Setzeisen« auf die Luppe und treibt es durch Hammerschläge in diese hinein, bis sie in zwei »Halbmasseln« zerfällt. Auf ähnliche Weise wird die Luppe noch weiter zerschroten. Die Stücke kommen in den »Löschherd«, (er ist mit Lösche = Ton und Kohle ausgekleidet), werden dort im Feuer ausgeglüht und auf dem Amboß weiter verschmiedet, Agricola läßt auf seinem Bilde den Luppenherd gleich als Löschherd benutzen; denn der Meister ist eben im Begriff, einen »Luppenstab« im Herdfeuer »auszuheizen.«

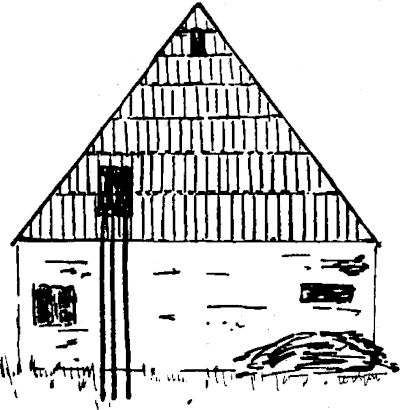

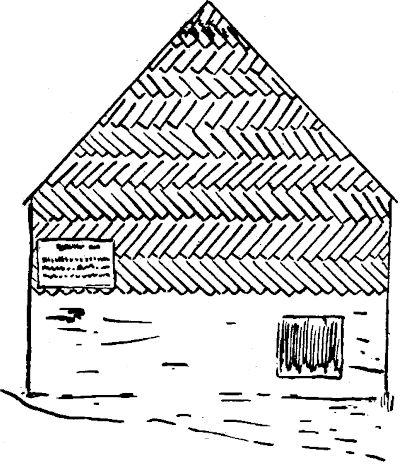

Offene Rennherde waren noch im Anfang des sechzehnten Jahrhunderts weit verbreitet. Aber neben ihnen entwickelte sich eine andere Form mit abgeschlossenem Schmelzraum und wesentlich stärkerer Windführung. Das waren die Stuck-(Stück-)öfen oder Wolfsöfen (Wolff = loup = Luppe). Unser zweites Bild (Abb. 2) stellt einen solchen dar. Über einem gemauerten Hohlraum, der den Herdboden vor Feuchtigkeit schützen soll, erhebt sich der festgemauerte Schachtofen etwa 2,50 Meter hoch. (Das[99] Größenverhältnis zwischen Mann und Ofen auf dem Bilde ist falsch wiedergegeben!). Im Innern ist der Schacht sorgfältig mit Lehm ausgestrichen, der Herdboden mit Gestübbe geschlagen. Oben ist die offene Einwurfsöffnung, die »Gicht«; unten an der Vorderseite die »Brust«, die während des Schmelzvorganges mit einer Lehmwand geschlossen bleibt. Nachdem der Ofen gut ausgetrocknet und vorgewärmt ist, wird das Kohlenfeuer eingetragen. Von der Rückseite her führen die Düsen der Blasebälge, die durch Wasserkraft betätigt werden, in den Schmelzraum und fachen das Feuer an. In wechselnder Schicht werden nun von oben her Kohlen und nußgroße Erzstücke eingeschüttet. Eben ist der Gehilfe damit beschäftigt, einen flachen Korb mit Erz zu füllen, während der Schmelzmeister – gegen Hitze und Gase wohlgeschützt – die Stufen hinaufgestiegen ist, um einen Korb Kohle einzuschütten. Soll die geschmolzene Schlacke abgezogen werden, so wird die Lehmwand mit einem Eisenstab durchstochen; der kreisrunde »Sumpf« vor dem Ofen nimmt dann die feuerflüssigen Massen auf. Das Eisen sammelt sich auch im Stuckofen noch zum[100] größten Teil in Form eines schwammigen Klumpens auf dem Herd, von dem es nach Einreißen der Lehmwand auf den Fußboden der Schmiede geworfen wird. Das weitere Schicksal der Luppe oder des Wolfes ist uns bekannt. Unser Bild zeigt bereits die zerschlagene Luppe, davor die Holzhämmer, an die Wand gelehnt das Setzeisen (auch Schrotmeißel genannt) und im Vordergrund den Wasserhammer. Schmiedemeister und Geselle ruhen von ihrer Arbeit aus und nehmen ihre Mahlzeit ein.

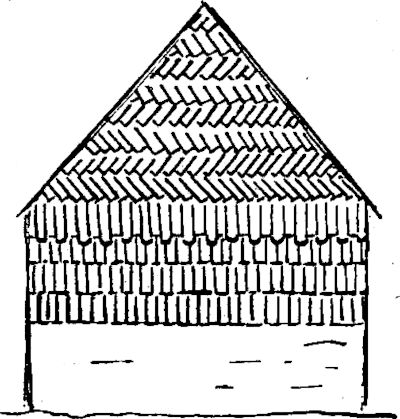

Wir sahen, daß die mittelalterlichen Eisenwerke aus dem Erze sofort ein schmiedbares Eisen erhielten. Sie konnten dies noch weiter verbessern, indem sie es in Stahl umwandelten. Dazu wählte man nach Agricola solches Eisen, daß »leicht in Fluß gerät, außerdem hart ist, dabei sich aber leicht ausbreiten läßt.« »Solches Eisen soll zuerst glühend in kleine Stücke zerhauen, dann mit gepochten, leicht schmelzbaren Zuschlägen vermischt werden. Darnach mache man in die Schmiedeesse eine Tiegelgrube, fülle sie mit besten Kohlen und setze ringsum Steinstücke, die die Eisenstückchen und die Kohlen zusammenhalten.« Es werden dann[101] vom Schmelzer (Abb. 3) nach und nach Eisen und Zuschläge in das angeblasene Feuer gegeben und schließlich größere Luppenstücke bei starkem Feuer fünf bis sechs Stunden lang in dem teilweise geschmolzenen Eisen liegen gelassen, bis sie aus diesem etwas Kohlenstoff aufgenommen haben. Die Stücke werden zerschlagen, zu Stäben ausgereckt, vom »Aufgießer« (links vorn) auf dem Amboß mit Wasser abgelöscht oder vom Meister in kaltem fließenden Wasser gehärtet.

Die Stucköfen mit ihren großen Blasebälgen wurden bisweilen unabsichtlich so stark erhitzt, daß das reduzierte Eisen völlig verflüssigt wurde. Das war zunächst gar kein erwünschter Erfolg; denn man betrachtete das flüssige Eisen als verdorben, als eine Verbindung mit Schwefel und anderen »schädlichen Säften«, die für Schmiedearbeit viel zu spröde war. Aber allmählich machte man die Erfahrung, daß sich solches Eisen bei nochmaligem Einschmelzen und starker Windzufuhr (»frischen«) wieder schmiedbar machen ließ und daß für viele Zwecke durch Formenguß sehr brauchbare Eisengegenstände hergestellt werden konnten.

Nun erst ging man dazu über, durch noch stärkere Hitzeerzeugung den Eisenschmelzfluß absichtlich herbeizuführen: Der »Hohe-Ofen« mit höherem Schacht, starkem Gebläse und »offener Brust« übernahm diese Aufgabe bereits Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, und wie schöne gußeiserne Öfen man im Erzgebirge herstellen konnte, das haben wir bereits aus dem Berichte des Petrus Albinus erfahren.

Noch eine Besonderheit der erzgebirgischen Hammerwerke sei erwähnt. Die räumliche Nachbarschaft der Eisenlagerstätten und der Zinngebiete führte schon frühzeitig zur Erfindung des Verzinnens. Nach Agricola tauchen die Eisenschmiede die fertig geschmiedeten Eisenwaren »in ein Bad von geschmolzenem Zinn, zu dem sie Talg zusetzen, nachdem die Waren vorher mit Essig, in dem Salmiak aufgelöst war, gebeizt worden sind. Diese verzinnten Kochgeschirre rosten nicht, indem durch das Metall, in das sie getaucht worden sind, die Kraft des Rostes überwunden wird.«

Die Vielheit der Aufgaben, die ein Eisenhammer übernehmen konnte, führte allmählich zu einer zunftmäßigen Arbeitsteilung und zu gesetzlichen Regelungen. Im sechzehnten Jahrhundert erschienen mehrere »Hammerordnungen«, und namentlich die Kurfürsten Moritz und August nahmen sich der neu erwachten »Großindustrie« an, die bereits die bekannten Geldleute, die Fugger und Welser, zu ihren Kuxinhabern zählte. Der Eisenbergbau des östlichen Erzgebirges unterstand dem Amte Pirna. In dieser Stadt trafen sich die sämtlichen Hammermeister seit dem Jahre 1560 regelmäßig mit dem Bergmeister von Berggießhübel und dem Oberverwalter der Pirnischen Eisenkammer. Es wurde festgesetzt, wieviel Fuhren Eisenstein jeder Hammer aus Berggießhübel wöchentlich abzuholen hatte und wieviel geschmiedetes Eisen er an die Eisenkammer abliefern mußte. Die Holzkohlen oder das noch stehende Holz wurden aus den kurfürstlichen Gehölzen angewiesen. Den Ueberschuß an Eisen lieferte die Pirnaer an die Dresdner Eisenkammer ab, die mit dem Zeughaus verbunden war. 1578 wurden Versuche angestellt, aus Gießhübler Eisenstein Stahl zu machen; mit der Ausführung wurde die Gießhütte in Königstein beauftragt. In Lohmen wurde eine Drahtmühle eingerichtet. Aber die Hämmer litten stark unter dem ausländischen Wettbewerb; die Geschäfte gingen schlecht, und der Kurfürst hätte sich gern ganz von ihnen zurückgezogen. 1585 wurde zur Sicherung des Absatzes aufs neue bestimmt,[102] daß folgende Städte ihr Eisen ausschließlich von der Pirnaischen Eisenkammer beziehen mußten: Altenberg, Glashütte, Radeberg, Stolpen, Hayn, Meißen, Strehla, Mühlberg, Bilgern, Torgau, Lommatzsch, Döbeln, Mitweida, Leißnitz, Kaltitz, Frauenstein, Oschatz, Dippoldiswalde, Wilsdrufa und Wittenberg.

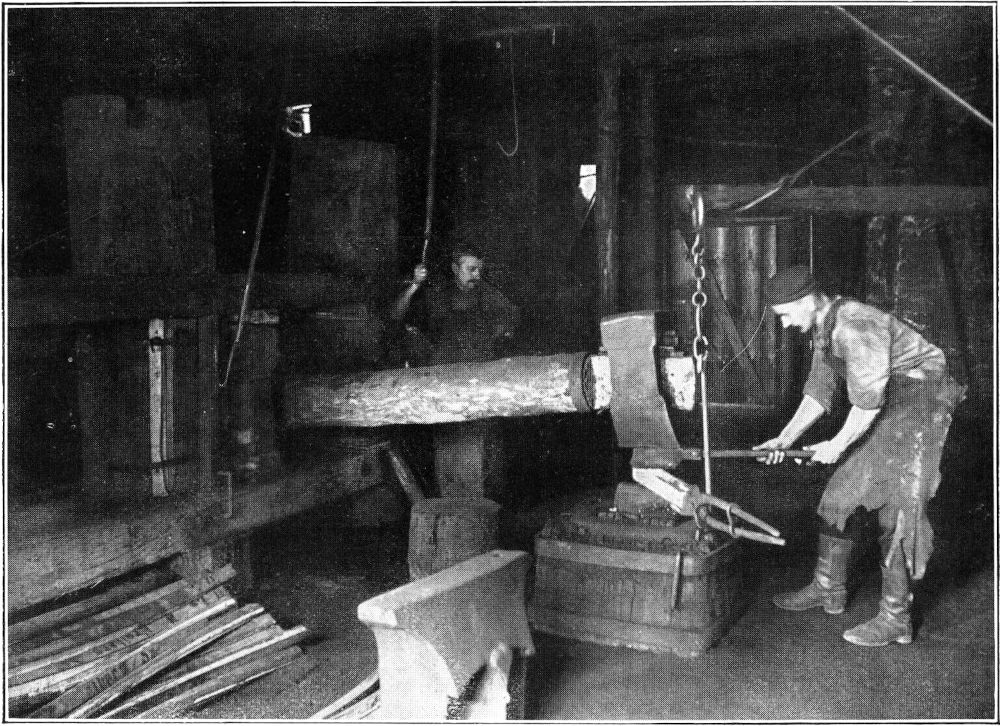

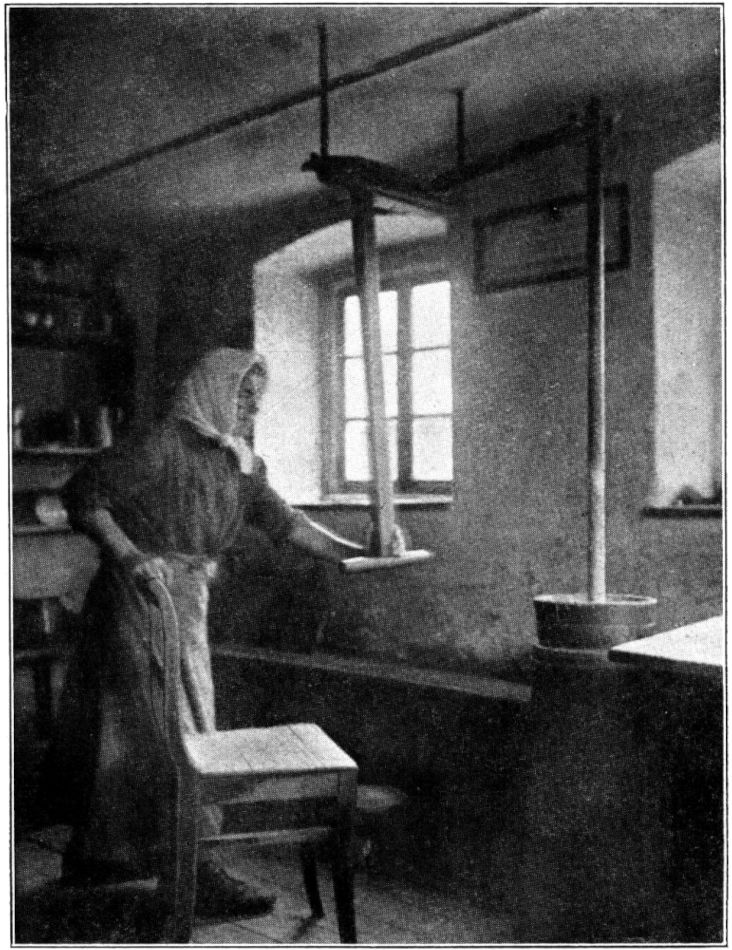

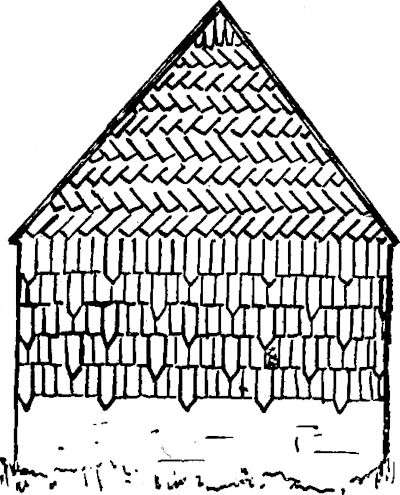

Eine besondere Rolle spielten die Bergschmieden, die das Handwerkzeug der Bergleute herzustellen, die Hunde und Maschinen in Ordnung zu halten hatten. Sie bildeten eine Zunft für sich, die mancherlei Vorrechte und großes Ansehen genoß. Eine solche Bergschmiede, die sich fast unverändert bis heute erhalten hat, ist der Freibergsdorfer Hammer (Abb. 4). Von seinen drei Wasserhämmern sind zwei noch als Schwanzhämmer in Tätigkeit; der dritte ist durch einen von der alten Welle mitgetriebenen Fallhammer ersetzt. Auch der Blasebalg mit seinem Wasserradantrieb arbeitet noch vortrefflich. Heute werden hier nicht mehr Bergmannsgezähe, sondern kupferne Lötkolben geschmiedet.

Zu Beginn des siebzehnten Jahrhunderts erhielt die erzgebirgische Eisenindustrie durch Einführung der Weißblechherstellung einen bedeutenden Aufschwung. Das Verfahren war in Böhmen erfunden und 1620 durch einen zum Protestantismus übergetretenen Geistlichen nach Sachsen verpflanzt worden. Das Schwarzblech hierzu wurde in den Blechhammerwerken mit Wasserhämmern geschmiedet. Für die Verzinnung stellte man nur Bleche von größerem Umfange her. Unter dem »Breithammer«[103] wurden zunächst die zusammengeschmolzenen Abfallschnitzel und die Bruchstücke der zuletzt verarbeiteten Luppe zu Quadratstäben ausgeschmiedet. Diese Arbeit nannte man das Zainen. Dann wurde der Breit- oder Zainhammer aus dem Gerüst genommen und der Urwellhammer eingelegt. Mit ihm wurden die Zaine breitgeschmiedet zu »Urwellstürzen«; die etwa 30 : 15 Zentimeter groß waren. Das Formen hieß das »Gleichen«. Um eine reine metallische Oberfläche zu erzeugen, tauchte man die Bleche in eine Säurebeize. In einer Pfanne wurde das Zinn (etwa zehn Zentner) durch allseitig anschlagende Flammen flüssig erhalten.

Dann tauchte der Verzinner zweihundert Blatt Dünneisen ein und ließ das überflüssige Zinn wieder ablaufen.

Eigentlich sollten die Blechhämmer nur Bleche machen; aber daß sie sich oft auch mit dem Schmieden von Schien- und Stabeisen befaßten, bezeugen mehrfache Beschwerden. Bei einem Hohen Ofen sollten nicht mehr denn zwei Blechhämmer betrieben werden. Zu einem derartigen Werke gehörten neben den Fuhrleuten und Köhlern folgende Personen: Zerrenner, Frischer, Hohe-Ofen-Arbeiter, Vorschmiede, Aufgießer, Herdschmied, Blechmeister, Uhrweller, Gleicher, Lehrknecht, Ziehner (Verzinner).

Der Dreißigjährige Krieg brachte die meisten Hammerwerke in Verfall. Auch die erneuten Hammerordnungen von 1660 und 1666 konnten keinen durchgreifenden Aufschwung bringen. In regen Wettbewerb traten die Kupferhämmer (der Königsteiner Eisenhammer war schon Ende des sechzehnten Jahrhunderts in einen Kupferhammer umgewandelt worden). Zum Schutze der Kupferhämmer wurde den Eisenhammermeistern verboten, Brau- und Bierpfannenkessel und Ofentöpfe herzustellen. 1686 wurde die Pirnaer Eisenkammer wegen zu schlechten Geschäftsganges aufgelöst, und die Hammermeister wandten sich trotz aller amtlichen Warnungen mehr und mehr von ihrem Hauptberufe dem Ackerbau und der Viehzucht zu. Aber noch ist die osterzgebirgische Eisenindustrie nicht ganz ausgestorben, und wenn uns auch fast alle Hammerwerke nur noch als »Hammergüter« entgegentreten, so ist doch die sächsische Eisengroßindustrie teilweise ein unmittelbarer Abkömmling der alten Berg- und Hüttenwerke. Einige kurze Angaben über einzelne Eisenhütten mögen dies bestätigen.

Berggießhübel kann mindestens auf einen tausendjährigen Bergbau zurückblicken. Die älteste bisher aufgefundene Abrechnung stammt aus dem Jahre 1450. Als vornehmste Bergherren kamen im fünfzehnten Jahrhundert neben dem Landesfürsten die Familien von Bünau auf Liebstadt und von Bernstein auf Ottendorf in Betracht. 1492 verkaufte Günther von Bünau für sich und seinen Bruder an den Herzog Georg zu Sachsen »1½ schicht – an dem bergwerge ufm Gißhoffel … auch die gerechtigkeit, so des eysensteins halben zcu vorsmelczen zcu holen und zcu vortreiben uff vier hemmern, darunter eynen uh. m. gs. hern gud – und eynen uff Bernsteins guttern und zcwene: eyner zcu dem Nuwen Smydeberge und der ander an der Moglitz uff meyn und meyne Brüder grunde und boden gelegen.« (Meiche[3]). Der Bergbau war mehrere Jahrhunderte in Blüte, der Betrieb des Hüttenwerks blieb großen Schwankungen unterworfen. Das Gießhübler Bergamt wurde nebst dem Glashütter 1768 mit dem Altenberger Amt vereinigt.

[104]

Im Jahre 1819 übernahm der K. S. Kabinettsminister Graf von Einsiedel als Besitzer des Eisenwerkes Gröditz einen Teil der Bergwerke, etwas später auch der Kammerrat Freiherr Dathe von Burgk als Besitzer der König-Friedrich-August-Hütte in Potschappel. Graf von Einsiedel errichtete überdies 1835 unterhalb Berggießhübel ein Eisenhüttenwerk mit Holzkohlenhochofen und Gießereibetrieb. Der Staat unterstützte die neuen Unternehmungen durch den 1824 getriebenen »Tiefen Zwiesler Erbstolln«. Im Jahre 1871 ging das Berggießhübler Eisenwerk nebst einigen Gruben in den Besitz der »Sächsischen Gußstahlfabrik zu Döhlen« über. Unter den weiteren Unternehmern seien Heinrich Gruson in Magdeburg und die »Sächsische Eisenindustrie-Gesellschaft zu Pirna« genannt. Letztere wollte die gewonnenen Erze in einem unterhalb Pirna bei Heidenau gelegenen Kokshochofen verschmelzen … Aber schon 1875 wurde der Hochofen wieder ausgeblasen und das Werk kam 1880 in den Besitz Gruson zurück.

Unter den Hammerwerken hat am längsten seine Bedeutung behalten der Kammerhof in Markersbach. Er wird schon 1445 in einer Bewaffnungsliste genannt, ist aber 1592 »in itzigen schwinden Zeiten, da der Eisenstein sich sehr abschneidet und geringer macht, auch die Kohlen schwerlich zu bekommen seien, in großen Fall und Abnahme geraten.« (M.)

1724 werden die Freiheiten des Hammermeisters auf Kammerhof festgestellt: »er hat frei schlachten, backen, Bier brauen vor die Arbeiter und zuverzappen, frei Hasenjagd, soweit die Güter gehen, auch Hühner zu fahen, frei Fischerei, soweit die Güter gehen und bis hinab an das Bahrwasser an Bastian Hildmanns.« (Akten im Bergamt Freiberg.) 1765 will der neue Hammermeister Schrickel einen oder zwei Blechhämmer, eine Stahlklingen-, Sensen- und Fuhre-Schmiede auf seinem sub hasta erstandenen Hammerwerk Cammerhof anlegen und auch ein Zinnwerk einrichten. 1770 werden nicht weniger als sechshundert Fuhren Eisenstein von Torgau bis Pirna für Cammerhof benötigt. Eine Zeichnung von 1785 zeigt den Hochofen und das Kohlenmagazin von Cammerhof (Akten Freiberg). 1812 ist nun von einem Hammergut die Rede. Doch wird noch 1817 angegeben, daß hier ein Hochofen und zwei Schaufelfeuer seien. (M.)

Gleiches Alter hat der Hammer Kleppisch (wendisch klepač = Hammer), auf dem 1445 »der lange Rorer vom Clepatzsch auf Walpurgis zum Schloß Pirna« 15 g. für »ißensteyn hohlen« zinst. (M.) Um 1630 ist dieser Hammer eingegangen. Auch das benachbarte Fichte war 1445 unter dem Namen »In der Vichten« ein Hammerwerk; 1647 war es aber »gänzlich caduc.« (M.) Cratza war um 1500 noch als Schmiedewerk Helstorff (Hellendorf) genannt; 1619 war es bereits nicht mehr gangbar (M.)

In Haselberg ist 1486 »eyn Hammer unter dem Haßelberge«; aber schon 1598 ist es nur noch »ein alt Hammergut, darauf das Schmiedewerk vor etzlich viel Jahren ganz gar abgeschafft, und hat der Besitzer bisher allein den Ackerbau genützt.« (M.)

Nur kurze Zeit scheinen die Stab- und Zainhämmer zu Bienhof und Zwiesel im Betrieb gewesen zu sein. Meiche bringt keinen Beleg, aus dem der Bienhof als Hammer zweifellos zu erkennen ist. (Der 1536 genannte Hammermeister »in der Binweide« ist wohl kaum mit dem Bienhof in Verbindung zu bringen.) Nach dem Dreißigjährigen Kriege bestanden neben dem Kammerhofe und der kurfürstlichen Eisengießerei in Königstein nur noch die Hämmer in Bahra, Oberhütte und Brausenstein; doch wird 1732 wieder ein Pochwerk in Fichte erwähnt und 1733 der Hammer Kleppisch (Akten Freiberg). Zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts dürften wohl die kleinen Eisenhütten in Bauerngüter umgewandelt gewesen sein.

Zu den bereits im Sandsteingebiete gelegenen Hämmern nur wenige Worte! 1470 wird das »smedeberg genandt der Neytbergk und eine schichte uff dem eysinberge zchum Gyshofil« (= Berggießhübel) erwähnt. 1792 erhält der Hammermeister Andreas Lugur zu Lohmen die Erlaubnis, einen »Zeug-, Eisen- und Waffenhammer« auf der zur Zeit eingegangenen »Hammer-Wercks-Stätte« des Hammergutes Neidberg zu errichten. Lugur will aber »keinen Hohen Ofen samt Frisch- und Stabkammer« bauen. (M.) 1575 wird dem Benno Cletitz zu Pirna verboten, »den synder vor seinem Hammer zum Brausenstein zu puchen«. (M.) 1533 ist Jacob Hertel »ufm Reichstein Hammermeister.« Aber schon 1655 liegt auch dieses »Hammer- und Schmiedewerk« wüste. (M.) Der Bahrhammer wird 1524 erstmalig erwähnt; 1640 ist er nur ein »verwüstetes Hammergut«, aber aus den Jahren 1668–1681 liegen wieder Abrechnungen über gelieferte Granaten, Kartätschenkugeln u. a. vor. (M.)

[105]

Je mehr Deutschland in die Weltwirtschaft eintrat, um so mehr ließ es seine eigenen Eisenlagerstätten unausgebeutet liegen und bezog die Erze aus den ungeheuer reichen Eisengebieten Schwedens, Nordspaniens, Luxemburgs. Der Weltkrieg erst lehrte uns wieder, bescheiden mit dem hauszuhalten, was Mutter Natur uns in den Schoß gelegt hat. Auch im östlichen Erzgebirge regt sichs wieder. Zahlreiche Neuverleihungen alter Grubenfelder sind erfolgt. Ernstliche Betriebsaufnahmen aus dem Herbst 1923 sind zu vermelden von Berggießhübel (Magneteisen, Kiese) und vom Segen Gottes Erbstolln zu Schellerhau (Roteisenerz). Handelt es sich auch vorläufig mehr um einen Untersuchungs- und Aufschließungsbetrieb, so dürfte sich doch hier und da eine bescheidene Blüte des Bergbaues entwickeln, und die Männer »vom Leder« werden aufs neue das Kulturbild unserer heimischen Berglandschaft beleben helfen.

Fußnote:

[3] A. Meiche, Historisch-topographische Beschreibung der Amtshauptmannschaft Pirna. Dieses umfangreiche, leider noch unveröffentlichte Werk liegt im Hauptstaatsarchiv und wurde dem Verfasser des Aufsatzes zur Durchsicht freigegeben. Die ihm entnommenen urkundlichen Belege sind im folgenden mit (M.) gekennzeichnet.

Von Otto Eduard Schmidt

Zwischen Sachsen und Böhmen erstreckt sich der hohe und breite Wall des Erzgebirges und des Elbsandsteingebirges. Während das Elbsandsteingebirge im Elbtal wenigstens eine zum Verkehr lockende Lücke aufwies, mußte das Erzgebirge den Menschen lange Zeit als ein kaum überwindliches Hindernis erscheinen. Dichter Urwald bedeckte die sich leise abdachende Nordseite wie den steil abstürzenden Südhang. Außer dem pfadlosen Gestrüpp des Unterholzes und den reißenden Gebirgsbächen schreckten Bär und Wolf, Luchs und Auerochs den friedlichen Wanderer. Kaum, daß einmal ein wagemutiger Händler wie der Araber Ibrahim Ibn Jakûb (etwa 973) oder ein Fischer und Jäger die Wildnis durchdrang. Der breite Urwaldstreifen war weder meißnisch noch böhmisch, sondern ideelles Eigentum des Kaisers, der nach Bedarf Teile davon vergab. Mit dem Rückgang der kaiserlichen Gewalt wurde der Grenzwald ein Gegenstand des Kampfes zwischen Sachsen und Böhmen; erst ganz allmählich hat sich eine feste Grenzlinie durchgesetzt. Noch in der um 1147 verfaßten »Kaiserchronik«, in der das heutige Erzgebirge der »Bêhaime walt« (Böhmische Wald) genannt wird, heißt es von ihm, er sei allenthalben »verhaget« gewesen, so daß niemand ohne Gefahr des Leibes und Lebens hindurchkommen konnte. Nur an einer Stelle des westlichen Gebirges war die Unwegsamkeit durchbrochen: aus dem Zwickauer Becken führte ein begangener Saumpfad an den Rändern des Muldentales und des Schwarzwassertales, also über die Plätze, wo später Aue und Johanngeorgenstadt entstanden, und über die »Platte« (Platten) ins böhmische Egertal hinunter, und der Zoll, der von den auf diesem Wege beförderten Gütern erhoben wurde, betrug im Jahre 1118 fünfzehn Pfund Silber. Aber von einem regelmäßigen Verkehr über die anderen Teile des Gebirges, insbesondere über die östlichen Pässe, hören wir nichts, noch viel weniger meldet uns ein Denkmal oder eine Urkunde den Namen des kühnen Mannes, der zuerst irgendwo in den höheren Lagen des östlichen Gebirges eine auf die Dauer berechnete Ansiedlung gründete. Nur nach den allgemeinen Fortschritten, die damals die Kolonisation im Meißner Lande machte, kann man mutmaßen, daß etwa um 1150 im Gebiet der östlichen Mulde jene Dörfer entstanden, die ein Menschenalter später durch den[106] beginnenden Silberbergbau ein neues Ziel und in Freiberg ihren städtischen Mittelpunkt erhielten. Von Freiberg aus erstieg die bäuerliche und die bergmännische Siedlung allmählich die höheren Stufen des Muldentales und seiner Nebenbäche: 1218 wird Schloß Frauenstein, auf einem zwischen der Mulde und der wilden Weißeritz hinstreichenden Höhenrücken gelegen, zuerst urkundlich genannt, im gleichen Jahre das im Tal der roten Weißeritz erbaute Dippoldiswalde. Zwei bis drei Jahrzehnte später vertraut der meißnische Markgraf den Grenzschutz an der oberen Müglitz zwei Vasallen an, die sich auf sturmsicheren Felsenhöhen über der Müglitz die verschwisterten Burgen Bärenstein und Lauenstein erbauen und sich nach deren bedeutsamen Namen benennen. Unter der Obhut dieser beiden Burgen entstehen in leicht zugänglichen Bachtälern und auf den sie überragenden Gneismulden zahlreiche Reihendörfer. Dann aber macht die Besiedlung dieses Gebirgsteiles auf der Linie Frauenstein, Schmiedeberg, Bärenstein, Lauenstein, Gottleuba auf fast zwei Jahrhunderte halt.

Unterdes war auch von Süden her der Versuch gemacht worden, den Kamm des Gebirges kolonisierend zu erreichen. Um 1200 hatte Zlauko, der Oberkämmerer des böhmischen Königs Ottokar I., die Burg und Zollstätte Sayda und die benachbarten Dörfer Friedebach und Schönfeld erbaut und einen Teil des Saydaer Zolles und die Abgaben der Dörfer dem von ihm 1193 gestifteten Kloster Ossegg überwiesen. Die Ossegger Zisterzienser aber hatten ihren gebirgischen Besitz noch durch Gründung des Vorwerks und Dorfes Pfaffroda erweitert, und Borso, Zlaukos Bruder, hatte etwas südwärts von Sayda über der Flöha die Burg Borsenstein (Purschenstein) gebaut. Dreißig Jahre später wurde das an den unteren Abhängen des Mückenbergs zutage liegende Zinn entdeckt – das erste Fündigwerden von Zinngraupen auf dem europäischen Festlande – und danach am unteren Ausgang der wasserreichen Schlucht der Zinnort Graupen, am oberen Ausgang etwas später Obergraupen gebaut. Aber Sayda und Obergraupen blieben für lange Zeit auch die einzigen Punkte, an denen Böhmen mit Erfolg die Erschließung des Gebirges gefördert hatte, und die dazu nötige landwirtschaftliche und bergmännische Einsicht war nicht getragen von der damals noch in dumpfer Starrheit verharrenden Masse des tschechischen Volkes, sondern von dem deutsch gesinnten Königshause, dem deutsch fühlenden und deutsch gebildeten Adel und den aus Franken ins Egerland eingewanderten deutschen Bauern. Nach einer neueren Ansicht lag der deutschen Bewegung in Böhmen vielleicht sogar etwas Bodenständiges zugrunde: eine von den Markomanen her zurückgebliebene dünne deutsche Bevölkerungsschicht, die zwar das Eindringen der Tschechen nicht hindern konnte, aber doch durch ihre höhere Kultur und stärkere Volksart bald wieder zu Einfluß und führenden Stellungen kam. Wie dem auch sein mag, jedenfalls ist an dem deutschen Wesen der ersten Siedlungen auf dem Südabhang des Gebirges nicht zu zweifeln, und wenn der Name Sayda = Zawidow (»der Ort hinter dem Walde«) wirklich slawischen Ursprungs ist, so bedeutet das nur, daß zur ersten Rodung des Waldes dort slawische Hörige verwandt wurden, aber die ersten Insassen der Burg und des Städtchens Sayda sowie der Dörfer Friedebach, Schönfeld und Pfaffroda waren deutsche Kolonisten.

[107]

Den Anstoß zu einer von Norden her bis zum obersten Kamm des Gebirges durchstoßenden Besiedlung gab um das Jahr 1440 ein neuer Zinnfund, diesmal auf sächsischer Seite »in der Zinnkluft am Geusingsberge«. Das ist die Gegend der großen Pinge bei Altenberg. Von Freiberg und Graupen eilten die Unternehmer herbei, um den neuen Fund zuerst in Zinnwäschen, bald auch mittelst geteufter Schächte auszubeuten. Außer dem Landesherrn standen wichtige Nutzungsrechte auch dem Grundherrn zu, auf dessen Gebiet das Zinn fündig geworden war: Walzig von Bärenstein. Ihm gehörten auch die drei neuen Bergstädte, die alsbald rings um die Fundgruben entstanden: Alt-Geising, Neu-Geising, Altenberg. Zu der Zinnausbeute gesellten sich Funde von abbauwürdigem Kupfer- und Eisenerz. Infolgedessen füllten sich die Täler der Müglitz, der Weißeritz und ihrer Nebenbäche mit erzschürfenden und metallbereitenden Anlagen: mit Schächten, Pochwerken, Schmelzhütten, Hochöfen, Hammerwerken, Teichen und künstlich geleiteten Wassergräben. Gleichzeitig führte der Bedarf der bergmännischen Bevölkerung an Wohnstätten und der Bedarf der berg- und hüttenmännischen Anlagen an Brenn- und Bauholz sowie an Holzkohlen zu umfänglichen Rodungen, so daß sich das bis dahin kaum durchdringliche Gewebe des Waldes erst an den Rändern, dann auch im Innern allmählich etwas auflockerte. Dieser zweite große Abschnitt der Besiedlung des östlichen Erzgebirges umfaßte ungefähr die Zeit von 1440 bis 1560. In dieser Zeit entstanden außer den drei obengenannten Bergstädten als vierte und fünfte Glashütte und Gottleuba, ferner die Bärensteinschen Vorwerke Hirschsprung (um 1450), Neubau = Forstgut Oberbärenburg. Bärenfels (vor 1519), die landesfürstliche Siedlung Zaunhaus, die Dörfer Neudorf = Schellerhau (1534), Dönschten (um 1540), Kipsdorf (um 1560), außerdem bildeten die neuangelegten Zinn-, Eisen- und Kupferstraßen die ersten Maschen eines Netzes von Verkehrswegen.

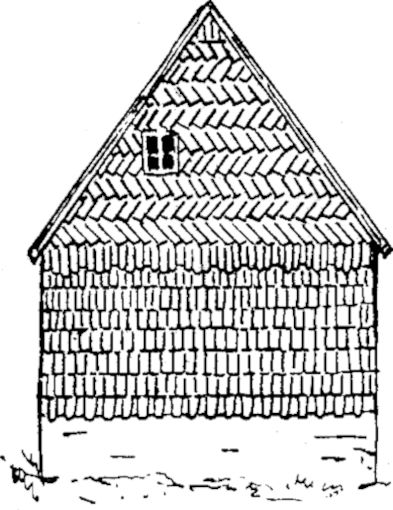

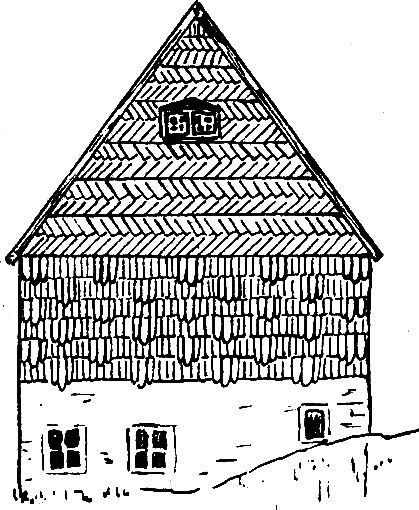

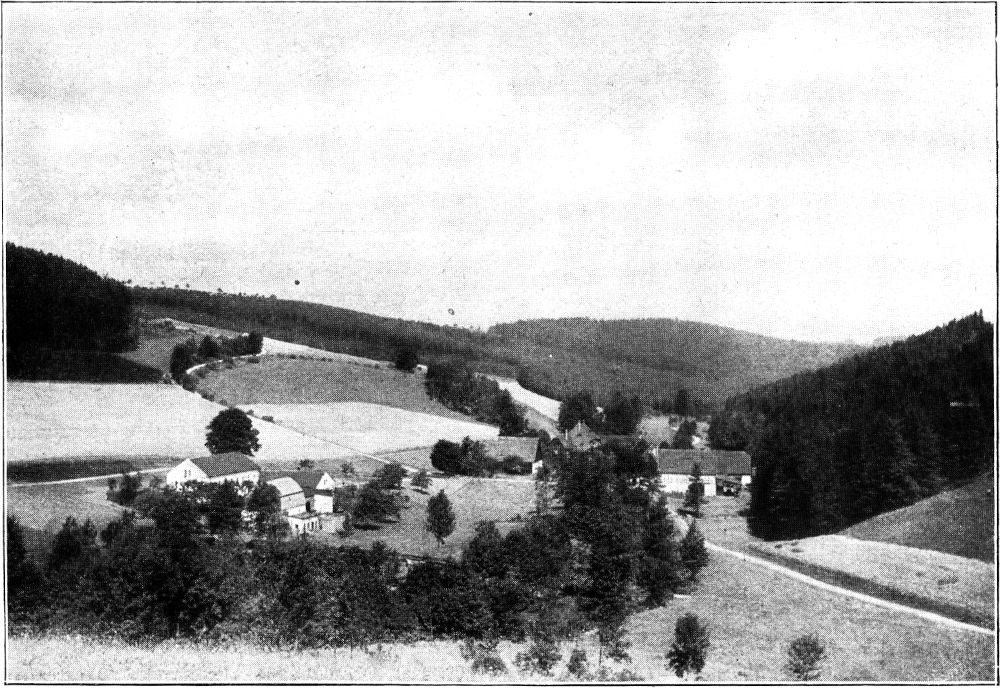

Eine dritte Periode der Siedlung brach an infolge der Unduldsamkeit und der Verfolgungen, die die habsburgischen Herrscher, von spanischen Jesuiten geleitet, nach dem Dreißigjährigen Krieg über die böhmischen Protestanten verhängten. Wie die evangelischen Einwohner der Städte Platten und Gottesgab, die 1547 böhmisch geworden waren, im Jahre 1654 hilfeflehend über die Grenze herüberkamen und vom Kurfürsten die Erlaubnis erhielten, sich auf dem Fastenberg über dem Schwarzwasser in »Johanngeorgenstadt« anzusiedeln, so bauten böhmische Vertriebene mit Erlaubnis des Kurfürsten 1671 die eigenartige Reihensiedlung Georgenfeld (Abb. 1 u. 2) zwischen Zinnwald und Altenberg, und 1728 wiederholte sich derselbe Vorgang, als die vom Fürsten Clary aus Böhmisch-Zinnwald vertriebenen Evangelischen zwischen ihrer alten Heimat und Georgenfeld auf sächsischem Grund den Bergflecken Sächsisch-Zinnwald errichteten.

Zum vierten Male war ein stärkerer Anbau im östlichen Erzgebirge zu beobachten etwa seit dem Jahre 1880. Um diese Zeit begann die Erschließung des östlichen Gebirges durch mehrere Kleinbahnen und im Zusammenhang damit seine stärkere Inanspruchnahme durch die Industrie. Die Eisenbahnlinien Pirna–Berggießhübel–Gottleuba, Heidenau–Geising–Altenberg, Hainsberg–Schmiedeberg–Kipsdorf, Klingenberg–Frauenstein, zu denen sich bald noch die Linie Schmiedeberg–Oberpöbel–Zinnwald–Moldau gesellen wird, befördern außer den Sachlasten[108] alljährlich auch Millionen von Sommerfrischlern, Wanderern und Sportsleuten aus dem dichtbevölkerten Elbtal und dem Niederlande hinauf in die erfrischenden, lungen- und nervenheilenden Waldzonen. Dadurch haben sich manche vorher wenig beachteten Orte des Gebirges wie Geising, Altenberg, Gottleuba zu Sommerfrischen und Wintersportplätzen entwickelt, Walddörfer wie Kipsdorf, Bärenfels, Oberbärenburg sind durch neue, aus halbstädtischen Landhäusern bestehende Ortsteile vergrößert worden, in Hirschsprung, Schellerhau, Falkenhain, Bärenstein, aber auch in Bienenmühle, Rechenberg, Holzhau sind Waldarbeiter- und Bauernhäuser von Städtern angekauft und umgebaut worden, ebenso in dem hart an der Reichsgrenze gelegenen Rehefeld, wo schon die Kronprinzessin Carola 1870 ihrem Gemahl Albert ein stimmungsvolles Jagdhaus erbaut hatte.

Durch die Umwandlung osterzgebirgischer Walddörfer in Kurorte ist natürlich auch die Lebens-, Denk- und Redeweise der Einwohner sehr verändert worden. In den lebhaftesten dieser Kurorte wird es dem Naturfreund wie dem Sommerfrischler und Wintergast alten Stils vor der Fülle der Fremden, zu denen sich auch schon Ausländer gesellen, fast zu geräuschvoll. Und so sieht man denn hier und da aus dem Waldesgrün auch ein einsiedlerisches Schiefer- oder Schindeldach auftauchen, das einen Anhänger der alten natürlicheren und stilleren Verhältnisse beherbergt. Durch den Weltkrieg ist dieser Prozeß der stärkeren Besiedlung des östlichen Gebirges zu einem vorläufigen Stillstand, jedoch keineswegs zum Abschluß gekommen. Er[109] wird sich vielmehr, sowie sich die wirtschaftlichen Zustände wieder geordnet haben, von neuem beleben, und zwar um so kräftiger, weil die schmerzlichen Erfahrungen des letzten Jahrzehnts den Wert der Heimat und die Liebe zur heimischen Landschaft und zu ihren Erinnerungen so erheblich gesteigert haben.

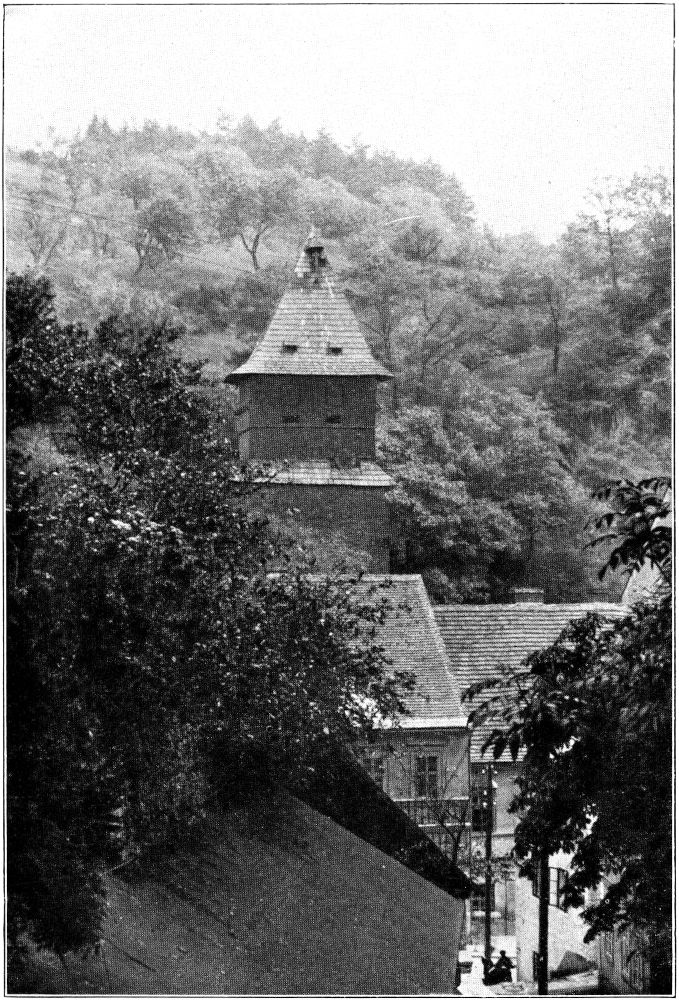

Wir wenden uns nun dazu, die wichtigsten Formen (Typen) der Besiedlung in einzelnen Musterbeispielen zu betrachten. Da stehen am Anfang als Schützer und Schirmer des Grenzwaldes, der Pässe und der unbewehrten Siedler die Burgen. Manchmal freilich vergaßen ihre Inhaber auch ihre eigentliche Aufgabe und wurden zu Bedrückern derer, die sie schirmen sollten. Aus der nicht allzugroßen Zahl der Burgen des östlichen Gebirges hebe ich den Purschenstein und den Bärenstein hervor. Beide sind wichtige Ausgangspunkte der Kolonisation und Mittelpunkte eines umfänglichen Schutzgebietes, beide haben eine etwa siebenhundertjährige Geschichte hinter sich. Purschenstein war um 1220 auf einer über der Flöha liegenden Felsplatte erbaut worden. Schon Heinrich der Erlauchte brachte die Herrschaft Sayda-Purschenstein (vor 1287) durch Kauf in Meißnischen Besitz. Aber noch 1300 galt Purschenstein als Reichslehen; um 1324 war Purschenstein eine Zollstätte an der von Brüx und Ossegg nach Freiberg führenden Straße. 1352 kam die Burg an die Meißner Burggrafen aus der Familie Meinher, um 1400 an die Familie von Schönberg, die sie noch heute besitzt. Von dem ursprünglichen Mauerwerk der Burg ist nicht mehr viel übrig. Es ist wie die benachbarte Burg Sayda im Dreißigjährigen Kriege zugrunde gegangen. Nur Teile des Wallgrabens sind noch zu erkennen,[110] und der jetzige runde Wartturm mag wohl auf den Grundmauern des alten Bergfrieds stehen. Die meisten Zimmer und Säle des geräumigen Schlosses stammen aus dem achtzehnten Jahrhundert.

Bärenstein ist eine viel kühnere Anlage als Purschenstein. Es liegt auf einem steil aus der schmalen Uferaue der Müglitz aufspringenden Felsen an einer leicht sperrbaren Stelle des Tals, und sein Baumeister hat wie der von Weesenstein das Mauerwerk mit dem gewachsenen Felsen zu einer untrennbaren Einheit vermählt. Trotzdem sind von der ursprünglichen Anlage nur Teile der Untermauerungen, die in den Stein eingeschnittenen Strecken des Burggrabens und die untersten Geschosse des Bergfrieds übrig. Merkwürdigerweise hat das Schloß keine durchgehende Unterkellerung; nur an einer dem Tal zugekehrten Stelle reichen die kleinen in Tonnenform überspannten Gewölbe ein wenig unter den gewachsenen Boden; sie bilden den Zugang zu dem jetzt verschütteten unterirdischen Gang, von dem unten im Müglitztale noch eine Strecke erhalten ist. Zu beiden Seiten dieses Ganges waren wohl, wie heute noch im Schönburgischen Schlosse Lichtenstein, kleinere Keller in den Felsen gesprengt, die jetzt unzugänglich sind. Der Palas, der die wichtigsten Zimmer enthält, kennzeichnet sich durch das jetzt wieder bloßgelegte geschnitzte und gemalte Gebälk als ein Bauwerk aus der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts, und als Bauherren nennen sich über einer vermauerten gotischen Außentür der herzogliche Rat: Doktor Bernstein und Elsa Pflugk mit der Jahreszahl 1522. Andere Bauteile des Schlosses, namentlich die oberen Geschosse des Turms, deren höchstes das Archiv enthält, scheinen in der heutigen Gestalt erst aus dem achtzehnten oder dem Anfang des neunzehnten Jahrhunderts zu stammen, der jetzige breite Treppenaufgang zum Palas ist erst aus dem zwanzigsten Jahrhundert.