Title: Die Entwicklungsgeschichte der Stile in der bildenden Kunst. Zweiter Band.: Von der Renaissance bis zur Gegenwart

Author: Ernst Cohn-Wiener

Release date: June 8, 2022 [eBook #68263]

Language: German

Original publication: Germany: B. G. Teubner

Credits: the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der 1917 erschienenen Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Begriffe wurden nicht korrigiert.

Das Original enthielt einen Gesamtkatalog der Buchreihe „Aus Natur und Geisteswelt“, welcher bereits auf Project Gutenberg veröffentlicht wurde (https://www.gutenberg.org/ebooks/53614). Die restlichen Buchanzeigen wurden zusammengefasst am Ende des Texts wiedergegeben.

Dieses Buch enthält Verweise auf Passagen im ersten Band, welcher auf Projekt Gutenberg veröffentlicht wurde und dort eingesehen bzw. heruntergeladen werden kann (https://www.gutenberg.org/ebooks/68262).

Die gedruckte Ausgabe wurde in Frakturschrift gesetzt; Passagen in Antiquaschrift erscheinen im vorliegenden Text kursiv. Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.

Aus Natur und Geisteswelt

Sammlung wissenschaftlich-gemeinverständlicher Darstellungen

318. Bändchen

Von

Dr. phil. Ernst Cohn-Wiener

Dozent an der Humboldt-Akademie — Freie Hochschule Berlin

Zweiter Band:

Von der Renaissance

bis zur Gegenwart

Zweite Auflage

Mit 42 Abbildungen im Text

Verlag und Druck von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin 1917

|

Seite

|

|||

|

Erstes

|

Kapitel.

|

Die italienische Renaissance

|

|

|

Zweites

|

„

|

Die bürgerliche Gotik in Deutschland und die

sogenannte deutsche Renaissance

|

|

|

Drittes

|

„

|

Der Barockstil

|

|

|

Viertes

|

„

|

Der Stil Régence und der Rokokostil

|

|

|

Fünftes

|

„

|

Der Stil Louis XVI. und der Stil Empire

|

|

|

Sechstes

|

„

|

Die Kunst des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart

|

|

|

Siebentes

|

„

|

Das Wesen des Stilwerdens und die historische

Stellung der gegenwärtigen Kunst

|

|

Schutzformel für die Vereinigten Staaten von Amerika:

Copyright 1917 by B. G. Teubner in Leipzig.

Alle Rechte, einschließlich des Übersetzungsrechts, vorbehalten.

[S. 1]

In keiner anderen Äußerung des menschlichen Geistes heben sich die Hauptrichtungslinien so eindeutig klar heraus, wie in der Kunstgeschichte, unterjochen so tyrannisch feindliche Strömungen oder lassen sie in provinziellem Dunkel. Der Grund dafür könnte sein, daß das Kunstwerk, als anschauliches Resultat eines sehr verwickelten seelischen Vorganges, doch fixierter ist als die Gedankengänge beispielsweise der Literatur oder die Tonfolgen der Musik, die sozusagen durch ganze Abfolgen von Stunden laufen, während das Kunstwerk als Objekt in jedem Augenblick dasselbe bleibt. Kein Land zeigt jene Einzigkeit des kunstgeschichtlichen Stilvorganges deutlicher als Italien, das im Mittelalter neben den Ländern des Nordens nur vegetiert, um seit dem 15. Jahrhundert ihre maßgebende Führerin zu werden. Obgleich das italienische Mittelalter eines der am wenigsten erforschten Gebiete der Kunstgeschichte ist, weil der glänzende Mantel der Renaissance es allzulange dem Auge entzog, ist es doch fraglos, daß, während sich nördlich der Alpen die wichtigsten Stilbewegungen vollziehen, Italien zwar eine Fülle interessanter Stilerscheinungen, aber keinen einheitlichen Stil geschaffen hat. Seine Lage im Schnittpunkte der großen mittelalterlichen Kunstkreise mit Frankreich, Deutschland, dem maurischen Spanien und dem Byzantinischen Reich als Zentren, dazu die fortwährenden Kämpfe auf seinem Boden, die allen diesen Ländern für längere oder kürzere Zeit Anteil am Lande selbst gaben und ihnen so den direktesten Einfluß sicherten, all das brachte es mit sich, daß in Italien fast alles Autochthone mit fremden Anregungen verschmilzt und eine Fülle der verschiedenartigsten Erscheinungen ausbildet. Während im Norden die romanische und gotische Kathedrale sich entwickeln, behält die kirchliche Architektur Italiens den altchristlichen Basilikatypus mit dem Eingange an der Schmalseite und dem freistehenden Campanile bis in den Beginn der Renaissance hinein bei; die eigengeschaffenen romanischen und die übernommenen gotischen Formen werden nicht Stilglieder, sondern nur Schmuck.

[S. 2]

Man kann sagen, daß die Gotik auch in Italien alle anderen Formen verdrängt, aber wesentlich als Stil des Wimpergs und der Fiale angewandt wird. Während man ihre Gewölbekonstruktion und ihre Dekoration verwertet, scheut man doch jede konsequente Durchführung der Vertikalen. Vollends dekorativ gestaltet das Land dort, wo es mit orientalischen Stilelementen in Berührung kommt, wie in romanischer Zeit in Süditalien, in gotischer in Venedig. Hier verwandeln sich die gotischen Formen in eine elegante Steindekoration von der feinen Arbeit durchbrochener Spitzen. Man arbeitet, um die Zartheit des Eindrucks zu steigern, selbst mit Kontrastwirkungen, setzt auf zarte Arkaden ein derbes mauerfestes Obergeschoß, wie beim Dogenpalast, während man doch das Verhältnis umgekehrt erwartet, oder neben sie als Gegensatz das geschlossene Mauerwerk, wie an Ca d’oro. Nur daß in romanischer Zeit Oberitalien, allerdings wiederum mit Ausnahme Venedigs, in engem Zusammenhang mit Deutschland stehend, an dessen Formenergie Anteil nimmt.

Mit dieser Art, den Charakter der Bauten durch ihre Dekoration bestimmen zu lassen, stimmt es überein, daß Plastik und Malerei als Werte im Gesamtbild die Architektur überwiegen, im Gegensatz zum Norden, und die große Zahl überlieferter Künstlernamen beweist, daß sie ihren Wert kennen. Dabei ist es natürlich kein Zufall, daß auch hier die Bewegung gleichzeitig mit der Loslösung der Plastik von der Baukunst einsetzt, d. h. mit dem Ende der romanischen Periode, daß also auch hierin Italien an den nordischen Bewegungen teilnimmt. Aber das geschieht ganz unwillkürlich, genau so selbstverständlich, wie die Glieder in den Blutumlauf des Herzens miteinbezogen sind. Als Formvorbilder dienen nicht die französischen Schöpfungen, sondern die antiken Überreste im Lande, und man hat geradezu von einer Proto-Renaissance (Ur-Renaissance) gesprochen, zumal diese Zeit die Vorbilder willenloser, weniger umformend übernimmt, als später die Renaissance. Die Frucht ist in Mittelitalien die antikisierende Umgestaltung des Architektur-Ornaments und die Kunst des ersten Meisters aus dem Kreis der Pisani, des Niccolo, tätig zwischen 1260–1280, dessen malerisch hohe Kanzelreliefs ohne das Vorbild der römischen Sarkophage schlechterdings nicht denkbar sind. Noch intensiver ist diese Bewegung in Süditalien, wo die geniale Persönlichkeit des Hohenstaufen Friedrich II. für die Kunst dieselbe Rolle spielt, wie Karl der Große für die karolingische Renaissance. Er errichtet Triumphbögen mit Skulpturen,[S. 3] in deren Überresten antiker Geist seltsam lebendig ist. Er schreibt ein Buch über die Falkenjagd, und die Illustrationen dazu geben die Tierformen mit der subtilen Genauigkeit eines zoologischen Werkes. Man muß freilich feststellen, daß der Einfluß der hohen maurischen Kultur gerade hier den Boden sehr geebnet hatte.

In der gotischen Generation, repräsentiert durch den Sohn des Niccolo, Giovanni (um 1250–1328), wirkt das jetzt voll entfaltete Frankreich stärker ein. Doch wird der Stil niemals weich, und in der Malerei vollends wird die ganz byzantinisierende romanische Generation durch den Gotiker Giotto (1266 bis nach 1317) abgelöst, der als Übergang zur Renaissance anzusehen ist. Wenn auch die religiöse Inbrunst in seinen Darstellungen aus dem Leben des heiligen Franziskus ganz gotisch im Gefühl, die Gebundenheit seiner Formen noch mittelalterlich ist, so ist doch die Bestimmtheit des Gefühlsausdruckes bei ihm die Ankündigung des neuen Zeitalters.

Für uns Heutige hat das Wort Renaissance nicht mehr den Sinn, den es einst hatte: Wiedergeburt der Antike. Wir, die wir einen Stil nicht mehr äußerlich nach den Detailformen analysieren, sondern nach dem Sinn, den sie im Stilbild haben — wir sehen, daß die Renaissance die antiken Formen nur in den Dienst ihrer ganz selbständig gerichteten Absichten stellt. Für uns bedeutet sie eine Wiedergeburt der starken Persönlichkeit, der schaffenden Kraft des Menschen, welche die Formen der antiken Kunst, die sie vor Augen hatte, als Hilfsmittel für das eigene Wollen mit eigenem Ausdruck übernahm. Von hier aus beantwortet sich auch die Frage, warum man gerade an die römische Antike anknüpfte und nicht an die hellenische, deren Werke doch in Unteritalien noch vor aller Augen standen. Die Begründung, man hätte die römische Kunst gewählt, weil die italienischen Städte stolz waren, ihren Ursprung von Rom abzuleiten, scheint uns zu äußerlich für Erscheinungen, die so gesetzmäßig verlaufen. Vielmehr scheint dafür entscheidend gewesen zu sein, daß die Freude dieser enthusiastischen Zeit am Reichtum und am Prunk, die in ihren Festen und Bauten so hohen Ausdruck findet, in den reichbewegten Formen der römischen Bauornamentik sich eher befriedigen mußte, als in den schlichten, griechischen Architekturen, dann, daß die Renaissancebauten Mauerbauten waren, bei denen vor allem Wände dekoriert werden sollten, so daß sie in den reich dekorierten Mauern römischer Bauten ihr gegebenes Vorbild hatten: der strenge griechische Säulenbau mit seinen frei tragenden[S. 4] Stützen konnte für diese Aufgaben keine Lösungen bieten. Dafür, daß die Antike für die Renaissance im Grunde keine Triebkraft, sondern nur ein Hilfsmittel war, ist beweisend, daß sie sich nicht im päpstlichen Rom entwickelte, wo die meisten und reichsten Römerbauten damals noch standen, sondern in Florenz, das fast ohne antike Überreste war, wo aber ein freies und starkes Bürgertum sich entwickelte in einem Kampf, der halb kaufmännische Konkurrenz, halb Ringen um die Macht war.

Diese Entwicklung der Persönlichkeit ist das wichtigste Ergebnis der vorhergehenden Jahrhunderte und die Schöpferin der Renaissance, die man meist um 1420 beginnen läßt. An Stelle der christlichen Demut tritt der bürgerliche Stolz, an Stelle der Aufgabe der Persönlichkeit ihre Pflege, an Stelle des Feudalismus die städtische Freiheit. Durch ihren Handel erstarkt, erobern sich die Städte mit geworbenen Söldnern oder Bürgerheeren einen Platz in der Reihe der Fürsten. Waren sie bisher um ihres Reichtums willen Objekt des Streites zwischen diesen, so erwerben sie jetzt mit diesem Reichtum das Recht ihrer Freiheit. Diese neue Macht hat in Italien vielleicht früher ihre Erfolge errungen, als nördlich der Alpen. Es genügt an die Schlacht von Legnano zu erinnern, wo der langobardische Städtebund Friedrich Barbarossa schlug. Es war der Stolz des Bürgers, Glied einer freien Stadt zu sein, die er mitregierte, und so entstanden alle jene kleinen, aber mächtigen Stadtrepubliken. Aber es war derselbe Bürgerstolz, der den einzelnen antrieb, in diesem Staat unter den Mitbürgern sichtbar zu sein, hervorzuragen durch Macht und Wissen, und so erscheinen jetzt alle jene Mäzene, alle jene geschmackvollen Dilettanten, erwacht jenes große bewegte Leben der Epoche, das uns Heutigen noch in seiner leuchtenden, blühenden Triebkraft wie das Ziel einer Sehnsucht vor Augen steht. In keiner Zeit war der Ehrgeiz so allgemeine Triebfeder für den Feldherrn wie für den Staatsmann, den Gelehrten wie den Künstler, in keiner Zeit aber wurde auch der Tüchtige so geschätzt. Es ist bezeichnend für die Differenz zweier Weltanschauungen, wenn Dürer aus Venedig schreibt: „Hier bin ich ein Herr, daheim ein Schmarotzer.“ Der Künstler des Mittelalters war fast stets anonym gewesen. Je mehr man sich der Renaissance nähert, auf desto mehr Künstlernamen trifft man. Während noch die Meister der Frührenaissance selten ihre Bilder signieren, und nur die allgemeine Wertschätzung das Ziel ihres Ehrgeizes ist, während Botticelli Truhenbretter bemalt, und Verocchio Turnierfahnen, also das Gefühl[S. 5] eines Unterschiedes zwischen Kunst und Handwerk noch völlig fehlt, setzt man später auf jedes lächerlich geringfügige Bildchen seinen Namen und arbeitet ebenso für seinen Ruhm wie für das Werk, bis schließlich die Arroganz eines Barockmeisters wie des Cellini unerträglich wird. Das geht so weit, daß man schon in der frühen Renaissance von dem kaum verlassenen Stil mit allertiefster Verachtung spricht, so daß damals das Wort „Gotik“ geprägt wird im Sinne einer barbarischen Kunst, über die man sich hoch erhaben fühlte.

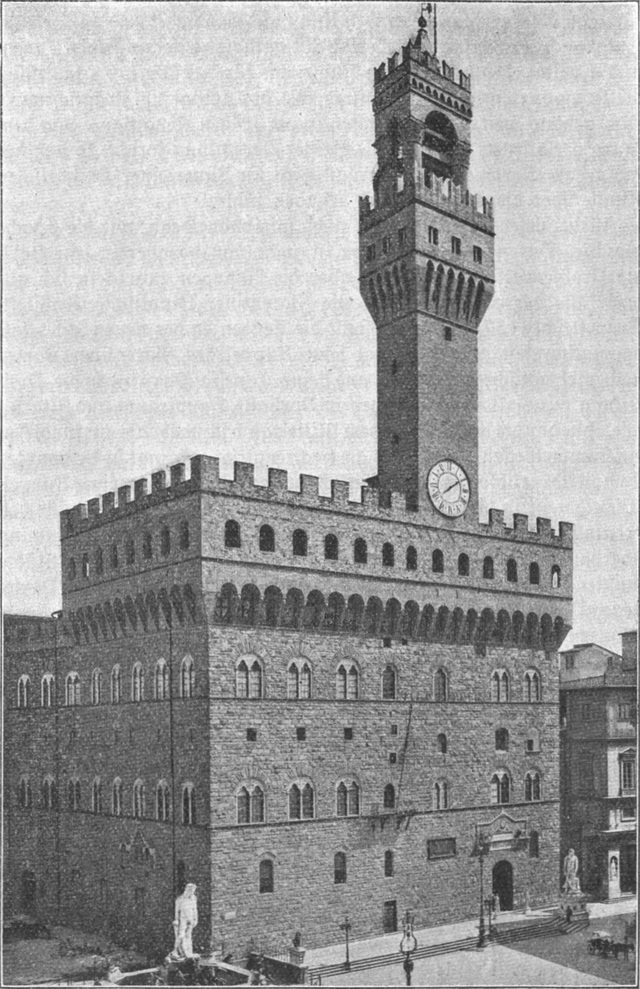

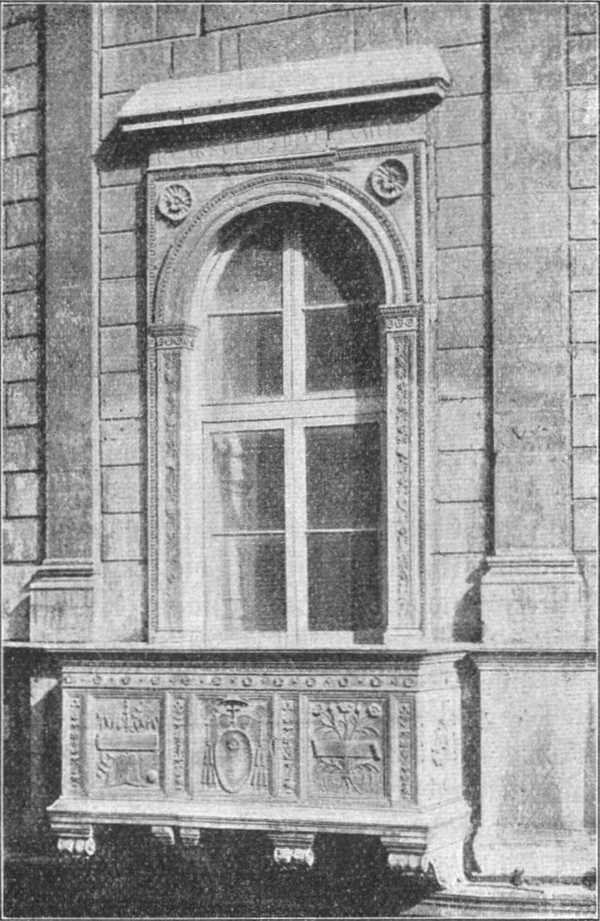

Allein dieser Gegensatz war nicht so einschneidend, wie die Epoche glaubte. Das neue Kunstwollen ist zwar von vornherein sehr stark, die Problemstellung sehr neu, aber die Lösungen entwickeln sich auf der Basis der gotischen. Der erste Florentiner Renaissance-Architekt, Brunelleschi (1377–1446), stellt die Tendenzen des neuen Stiles fast dogmatisch fest, und doch hat seine Kuppel des Florentiner Domes noch viel gotische Streckung, und seine Capella Pazzi noch die Dreiteilung mittelalterlicher Kirchen in Vorhalle, Hauptraum und Altarnische, ohne daß die Kuppel über dem Mittelraum für mehr als nur für diesen ein Sammelbecken wäre. Erst die Hochrenaissance bringt in Bramantes Tempietto die absolute Vereinheitlichung des Raumes unter einer Kuppel. Wichtiger ist in diesem unkirchlichen Zeitalter der Profanbau, für den ebenfalls die Gotik den Typus, zugleich mit der bürgerlichen Gesinnung überhaupt, schon vorgebildet hat (Abb. 1). Die Rathäuser der Städte mußten in jenen Zeiten der Kämpfe von Stadt gegen Stadt, von Partei gegen Partei feste Gebäude, Kastelle im kleinen sein, Bauten, deren starke Mauern nur von kleinen Fenstern durchbrochen werden durften, während im Hofraum freiere Dekoration sich entfalten konnte. Das ist die gegebene Form der Feste, wie schon die deutschen Burgen der romanischen Zeit sie haben, und wie sie selbst dem Heidelberger Schloß noch zugrunde liegt. Diese kleinen Städte Italiens aber geben vielleicht ihre reinste Form, weil dort die kirchlichen Einbauten fehlen, die in Deutschland üblich sind, und nicht die Plattform einer Bergkuppe ihren Grundriß bedingt. Er ist so knapp wie denkbar, rein quadratisch, die Mauern sind nur in ganz kleinen Fenstern und knappen Türen nach außen geöffnet, der kraftvoll horizontale Abschluß des Daches ist mit wehrhaften Zinnen gekrönt; aber die kleinen Simse, die sich unter den Fenstern um das Gebäude herumziehen, zeigen doch, daß man sich der gedrungenen Kraft dieser Horizontalen bewußt ist und ihr durch die Parallele Nachdruck geben will. Nur der Turm durchbricht, senkrecht emporsteigend,[S. 7] die Richtung dieser ruhenden Linien, ein ungesucht starker Akzent in diesem Bau, der als Ganzes die Energie eines neuen bürgerstarken Zweckgefühls in Formen von selbstbewußter Klarheit ausspricht. Nach dem Hof zu aber öffnen sich schon jetzt im Erdgeschoß säulengetragene Arkaden, umgürten weitgeöffnete Fensterreihen die oberen Stockwerke.

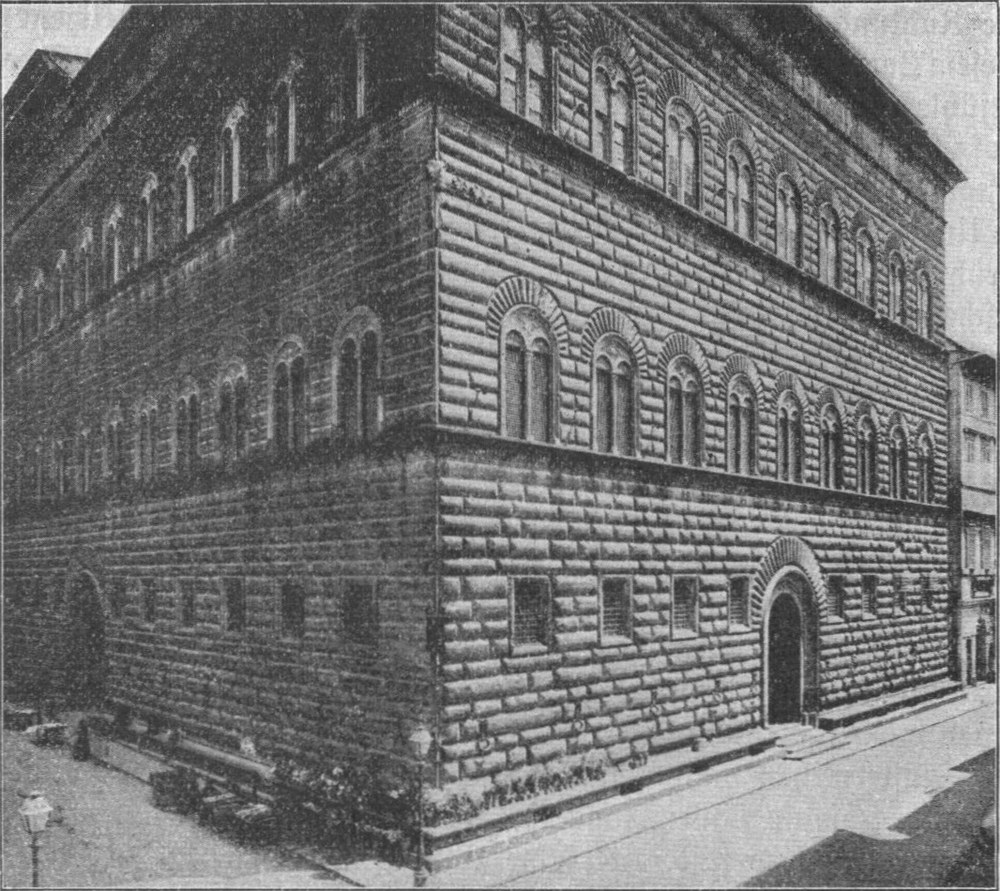

Und nun ist das Verhältnis dieser gotischen Form zum Palazzo der Frührenaissance dasselbe, wie das der frühchristlichen zur romanischen Basilika. Was vorher dumpf war, wird jetzt klar funktionell ausgedrückt, wobei allerdings wichtig ist, daß dieses Zeitalter an und für sich bewußter schafft als das Mittelalter. Der Palazzo Strozzi (Abb. 2) drückt die Bauwerte viel redender aus, als St. Michael in Hildesheim, und bei ihm und seinen Stilverwandten ist die Wagerechte nicht allein Zweck- sondern schon Ausdrucksform. Ein weit ausladendes Kranzgesims ist an die Stelle des Zinnenkranzes gesetzt worden, mit der ästhetischen Funktion, das Haus in stark betonter Horizontallinie abzuschließen. Am Fuß des Gebäudes wirken die starken wagerecht fortlaufenden Ruhebänke ebenso als Sockel, und zwischen diesen Hauptlinien wiederholt sich die Wagerechte zweimal in den Simsen, die unter den Fensterreihen hinlaufen und hier nicht mehr, wie beim gotischen Palazzo, schmale Linien, sondern regelrechte Simse von äußerst kräftiger Profilierung sind. Hier eine Parallele zur Energie der Wagerechten im romanischen Stil zu sehen, ist ganz logisch. Aber sie ist hier mehr, als nur der Steinschichtung abgewonnene Begrenzungslinie, wie auch die Wand mehr Absichten hat, als nur Raumabschluß oder Dachstütze zu sein. Indem die Renaissance die Mächtigkeit der einzelnen Quader innerhalb des Gefüges dadurch ausdrückt, daß sie die Fugen tief als beschattete Linien einschneidet (sog. Rustika), erzielt sie mehr den Eindruck von Körper als von Fläche, von Mauer als von Wand. Fenster und Türen sind nicht mehr bloße Öffnungen in der Mauer, wie noch im Palazzo Vecchio. Symmetrisch angeordnet, bestimmen sie die Gliederung der Wand, und es ist ausdrucksvoll, wie die Rustika, daß man den Bogen, der sie oben abschließt, in seiner Technik, dem Keilschnitt, angibt. Nun sieht man, wie fest die Steine ineinander verkeilt sind, und weiß, wie sicher der Bogen die darüber lastende Mauermasse trägt. Später wird sogar der mittelste Keilstein, wie der Schlußstein im gotischen Gewölbe, durch seinen Schmuck noch besonders hervorgehoben (Abb. 4), weil er dem Bogen den sicheren Zusammenhalt gibt. Ebenso schließt sich der Hof mit offenen Bogengängen im Erdgeschoß an den[S. 8] ursprünglichen Plan der Gotik an; aber alle gotisch eckig profilierten Formen sind auf einfachere Querschnitte unter Zugrundelegung antiker Formen zurückgeführt — aus Pfeilern, die Spitzbögen trugen, sind korinthisierende Säulen mit Rundbögen geworden, besonders aber bevorzugt man den Pilaster als Rahmenform für Fenster und Türen, als Stützform bei Grabmälern oder als Wanddekoration. Aber all diese Formen werden viel schlanker, dünner und graziler; ja man kann sagen, daß in der Betonung der kantigen Randlinien beim Pilasterschaft ein Rest gotischen Gefühles liegt und ebenso in der knolligen Behandlung der Akanthusblätter, die, in springbrunnhaft aufsteigender Anordnung auf der eingesenkten Mitte des Pilasters angebracht, dessen Bewegung mit ihrem Aufsteigen begleiten. Erst allmählich mit dem wachsenden Vollklang des Stiles werden diese Formen breiter, üppiger und gesammelter. Zugleich wird die Palastfassade auf größere Wirkungen gestimmt. Allein auch zum 16. Jahrhundert, der Hochrenaissance,[S. 9] vollzieht sich der Übergang ganz allmählich. Ein Palast, wie die um 1500 von Bramante gebaute Cancelleria (Abb. 3), geht noch auf einen Typus der Frührenaissance zurück, in dem indessen Keime für Zukünftiges lagen. Fest im Umriß und in der Begrenzung, sind auch bei der Cancelleria die Horizontallinien der unter den Fenstern durchgeführten Simse noch die wichtigsten Gliederungen, scheint die Wand um die kleinen Fenster von ungebrochener Festigkeit. Aber in der Gliederung der Mauerflächen machen sich dennoch neue Tendenzen fühlbar, wenn auch nur in den beiden oberen Geschossen, während das untere der starke Träger bleibt. Man muß eine ruhige Wandfläche, wie die des Palazzo Strozzi, damals beinahe schon als kühl, als unbelebt empfunden haben. Wie die Stärke der Zeit im Widerspiel der strebenden Kräfte sich äußert, so gestaltet man die Mauer ausdrucksvoller, indem man außer der wichtigen Horizontale, die die Hauptlinie bleibt, die Vertikale als Wandgliederung anwendet, zwar nur schüchtern als antikisierender Pilaster zwischen die horizontalen Simse gestellt und wenig aus der Wand hervorspringend, aber um so wirksamer, als sie zugleich den Fenstern, die sie aus der Wand herauslöst, ihren besonderen Wert innerhalb der Fläche gibt. Das Fenster ist jetzt nicht mehr ein Loch in der Mauer, sondern selbständiger Bauteil. Es wird durch einen Rahmen gegen die Mauerfläche[S. 10] abgegrenzt, außerordentlich energisch dadurch, daß dieser nur innen den Konturen des Fensters folgt, außen aber rechteckig ist, wie die Wandglieder. Allein obgleich diese Zusammenfassung sehr geistvoll ist, wird man gerade hier einen Zwiespalt fühlen, der für die neue Absicht charakteristisch ist. Keine Frage: gegenüber der strengen Folgerichtigkeit der Wand beim Palazzo Strozzi stellt sich nun als Gliederung eine Dekoration ein, die ihren eigenen Ausdruck hat und die Struktivität der Mauer vernichtet. Es ist kein Zufall, daß das Kranzgesims hier weit weniger vorragt, an den äußersten Ecken Pilaster die scharfen Kanten der zusammenstoßenden Wände abschwächen, die horizontalen Simse verdoppelt werden, und dadurch den Hauptlinien viel von ihrer Kraft genommen wird, sie gewissermaßen zerfließen. Unzweifelhaft bedeutet auch hier der neue Reichtum des Ausdrucks eine Schwächung der Gesetzmäßigkeit. Und nun kann man stufenweise die konsequente Weiterentwicklung dieser Prinzipien verfolgen, wie Fenster und Pilaster allmählich immer kräftiger, die Wände immer schwächer werden, bis schließlich die Bauten des Palladio (1508–1580) in Vicenza oder des Jacopo Sansovino die letzte Stilstufe bezeichnen, auf der eine einheitliche Wirkung, allerdings bereits von ganz malerischer Art, noch möglich ist. Die Wand des Untergeschosses von Sansovinos Markusbibliothek in Venedig (Abb. 4) öffnet sich in weiten Bögen, die durch dekorierende Säulen voneinander getrennt sind. Noch ziehen über ihnen die Simse und Friese in horizontalen Reihen, aber die beherrschende Kraft ihrer Linien zersetzt sich. Ein dorischer Fries mit Tropfenregula, von deren vermittelndem Sinne schon die Rede gewesen ist, führt vom Untergeschoß aufwärts, und ebenso allmählich oberhalb des trennenden Simses die Balustergalerie. Es kommt dazu, daß nicht nur die oberen Säulen mit den unteren korrespondieren, sondern daß die oberen Säulen innerhalb der Balustergalerie auf isolierten Sockeln stehen und so die Linien der unteren für das Auge geradezu fortsetzen. Wie die Fenster dieses Stockwerks eleganter, zierlicher sind als die Bögen des Untergeschosses, auf denen es lastet, so ist auch die abschließende Horizontale noch weicher behandelt als das trennende Sims zwischen beiden. Sie ist geradezu aufgelöst, nach unten in ein breites Friesband von kränzetragenden Putten, durchbrochen von kleinen Fenstern, nach oben in eine freistehende Balustergalerie (Attika), die den ganzen Bau weich in die Luft sich lösen läßt. Allein auch diese Auflösung wird von den vertikalen Linien unterstützt. Die Putten im Fries nehmen die Linien der Säulen auf und führen sie in eine Basis hinauf,[S. 11] auf der jedesmal eine Statue steht, von allegorischer Bedeutung, was nebensächlich ist, aber mit der Funktion, auch die letzte Horizontallinie, die obere Begrenzung der Attika, zu zerstören und den Abschluß noch weicher zu gestalten. Es beginnt also die Auflösung der Wagerechten zugleich mit der Auflösung der Wand weiter vorzuschreiten und zu ihrer tatsächlichen Zerstörung durch die Durchbrechung gesellt sich ihre optische durch das starke Wechselspiel von Licht und Schatten in der reichen Dekoration. Während die frühe Renaissance ganz flache Formen isoliert benutzt (Abb. 3), häuft die Hochrenaissance weit ausspringende Glieder. Es ist von derselben Art, wenn sie in der Flächenfüllung an Stelle der einfachen, dünnen, aber klargeführten Ranken der frühen Zeit das volle, quellende Ornament bringt, die breithängenden Kränze und schweren Füllungen (Abb. 4). Der Ausdruck bleibt also groß, wird nicht etwa spielerisch. Aber immerhin tritt das Pathos an die Stelle der Sachlichkeit. Ein Bau wie etwa der bereits dem Barock zugerechnete Palast Pesaro in Venedig führt alle diese Absichten zur letzten Konsequenz. Hier ist die Wand völlig verschwunden. Selbst der Rest, der in der Bibliothek Sansovinos an den Seiten der Säulen steht, hat einer Säule Platz gemacht. Ebenso ist neben die Horizontallinie nun völlig gleichberechtigt die Vertikale getreten. Die Gesimse verkröpfen sich oberhalb der Säulen und das Auge wird ohne Hindernis vom Erdboden bis[S. 12] hinauf ans Dach geführt. Dieser Widerstreit zwischen den Richtungslinien wird noch ausdrucksvoller durch das starke Vor- und Zurückspringen der Gliederungen, das im malerischen Wechsel von Licht und Schatten die Fläche vollends ausschaltet. Kurzum, die Absicht ist möglichster Reichtum auf Kosten des tektonischen Ausdrucks, von dem nun auch nicht mehr das geringste Element äußerlich sichtbar in die Erscheinung tritt. Wand und Dach sind durch die Dekoration vollkommen verdrängt, und über die Fassade hin gleitet von oben nach unten, von Seite zu Seite im regelmäßigen Wechsel des Vordrängens und Zurücktretens das Licht, so daß eine vollkommene Wellenbewegung entsteht. Auf diesen Tendenzen baut sich dann der Barockstil auf.

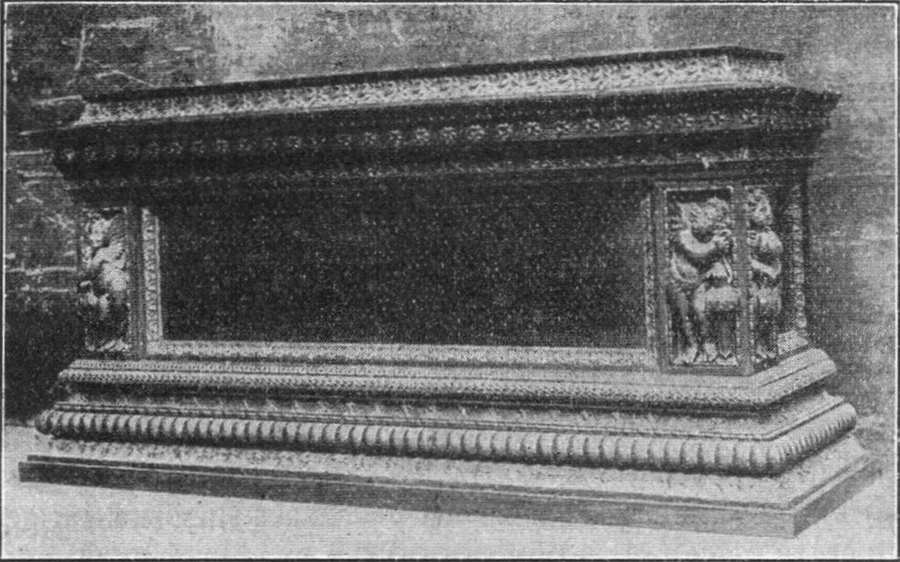

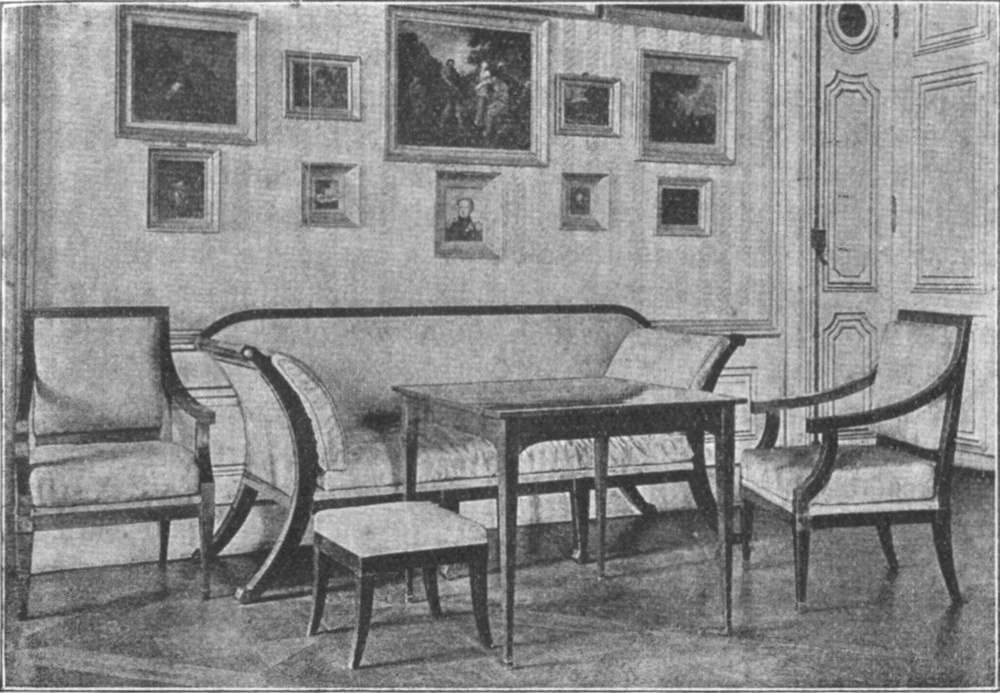

Die Einheit des Gesamtkunstwerkes, die diese Zeit bewußter fordert, als jede voraufgegangene, hält die Ausstattung des Hauses und dieses selbst in jedem Augenblick in derselben Stilphase. Das Zeitalter ist nicht reich an Möbelformen; die wichtigste, die Truhe, ist in der bürgerlichen Gotik des Palazzo Vecchio ein schlichter Kasten, mit stilisierter Bemalung von Wappen oder Ornamenten. Die Hochrenaissance, die für ihre Prunksäle auch monumentalere Möbelformen, wie den Thron, ausbildet, betont den Formgehalt der Truhe, stellt sie auf eine schwer profilierte Basis, rahmt die reich bemalte oder mit Stuckornamenten gezierte Wand durch Pilaster oder Wappenhalter und macht den oberen Abschluß ebenso ausdrucksvoll (Abb. 5). In der Spätrenaissance überwuchert hier wie am Palast der Schmuck. Man stellt das Gerät auf katzenartig vorschnellende Löwenklauen, die einerseits die Truhe vom Boden anheben, ihr jede Schwere des Stehens nehmen, andererseits den Körper des Möbels in weichen Linien in den Boden führen. Das Gerät nimmt diese Linien auf. Der Leib der Truhe biegt sich nach der Mitte zu aus, um nach dem Deckel zu wieder schmäler zu werden und so die bewegte Form des Gerätes als weiche Kurve endigen zu lassen. Ist schon durch so starke Bewegung dem Gerät das Kastenartige genommen, so tritt die überaus lebhafte Dekoration des Körpers mit reichem figürlichen und ornamentalen Schnitzwerk dazu, um vollends jede Fläche zu zerstören. Die Keramik beginnt, von maurischen Erzeugnissen angeregt, mit übersichtlich geformten Kannen und Schüsseln, deren Ton durch durchsichtige Glasur mitwirkend sichtbar ist und deren Wandungen einfaches, aber sehr großzügiges Ornament unterstützt. In der Hochrenaissance will auch der Töpfer prunken. Die großen Manufakturen, wie Faenza (von dem die Technik den Namen Fayence[S. 13] erhält) und Urbino fertigen Majoliken von großen bauchigen Formen, bei denen nur die undurchsichtige Glasur, die Haut also, statt des Kernes, sichtbar und also wirksam ist und figürliche Malereien trägt, die über jede Gefäßteilung, selbst über Rand und Boden der Schüssel gleichmäßig hinweggehen. Das Gerät ist nur noch Malgrund, kein zweckgeschaffenes Gebilde.

Dieses Übergewicht der freien Kunst, das schon von der Gotik übernommen wird, läßt die Einheit im Zweck, die alle Künste im dorischen Tempel oder in der romanischen Kirche organisch verband, hier nicht zu. Daß die langen Freskenreihen des Gozzoli und Ghirlandajo Wandschmuck sind, setzt der Plastik ihres Ausdrucks keine Grenzen und schreibt ihrem Stil keine Gesetze vor. Vielmehr trifft die beginnende Renaissance Plastik und Malerei bereits als selbständige Künste von großer Freiheit des Ausdrucks an und mit der Tendenz, jede Ausdrucksform durch eine noch freiere abzulösen. In derselben Weise etwa, wie die archaische griechische Kunst aus dem Steinblock und den späten Formen griechisch-mykenischer Kunst allmählich den menschlichen Körper entwickelt, seine Glieder immer stärker zu beherrschen lernt, entwickelt die Renaissance unter den Gewandmassen, mit denen die Gotik die Gestalten verbirgt, die menschliche Form zu immer größerer Freiheit, zu immer sichererem Verständnis. Die disziplinierte Kraft, die im Rahmen des Gesamtkönnens das Höchste[S. 14] leistet, fehlt diesem erregten Zeitalter des Individualismus, das die Fülle erzeugt. Der Weg, den Hellas in fast drei Jahrhunderten zurückgelegt hat, wird in kaum drei Generationen durchmessen.

Mißt man ihn an der Plastik, die die Aufgabe am engsten, auf eine oder wenige umgrenzte Gestalten konzentriert und so die schöpferische Bildnerin des Körpers wird, so sind Ghiberti (1378–1455) Donatello (1386–1466) und Verocchio (1435–1488) die Marksteine. Ghiberti ist in der kurvigen Bildung seiner Gestalten, unter deren weichgleitenden Gewändern der Körper noch nicht gefühlt ist, fast noch Gotiker. Die beiden anderen, von der Tradition sich befreiend, sind schöpferische Menschen der Renaissance, Donatello ein Ekstatiker, tiefster seelischer Erschütterungen voll, seine Puttenreigen wirbelnde Tänze, seine Antoniuslegenden erregte Dramen, seine Propheten und Täufer tief innerlich durchflammte Visionäre, bei denen der Ausdruck im gepreßten Munde, in gekrampften Händen und tief durchfurchten Gewändern verhalten aber glühend wirksam ist. Er stellt das plastische Problem nicht nur als Form-, sondern als Inhaltsproblem, läßt seinen Gestalten die Anlehnung an architektonische Hintergründe, die Entwicklung der Bewegungen für eine Ansicht und entblößt vom Körper nur, was der innere Ausdruck fordert. Mit dem Problem der körperlichen Klarheit stellt Verocchio der nächsten Generation die Aufgabe, ja, man kann sagen, daß die nach Erkennen strebende Renaissance erst mit ihm ihr erstes Wort spricht. Es ist frappant, hier, wie im klassischen Altertum, die wissenschaftliche und gestaltende Analysis nebeneinander hergehen zu sehen; wie Polyklet sucht auch Verocchio das Wesen der Schönheit in der menschlichen Proportion, erforscht die Perspektive und treibt mathematische Studien. Ebenso aber studiert er Bewegung und Zusammensetzung des Menschen- und Pferdekörpers, differenziert die Muskeln und Gelenke in seinen Skulpturen, so daß man selbst unter dem Panzer des jugendlichen David noch jede Muskel, jede Hautfalte spürt. Kraft dieser Kenntnis werden die Drehungen seiner Gestalten ausdrucksfreier als bei Donatello, bis zu Werken, die ohne Hintergrund, frei inmitten eines Hofes stehend von allen Seiten reizvolle Ansichten gewähren. Wenn Donatellos Gattamelata der klug überblickende Heerführer war, auf seinem Pferde sitzend, wie auf einem Thron, so ist Verocchios Colleoni, in Bewegung und Gegenbewegung von gespanntester Führerenergie. Diese klare Formulierung der neuen Probleme und die Vielseitigkeit des Mannes, der zugleich auch Maler und Goldschmied war,[S. 15] machen ihn wie die ihm verwandten Brüder Pollajuolo zu Lehrmeistern der ganzen zweiten Generation, auch ihrer Maler.

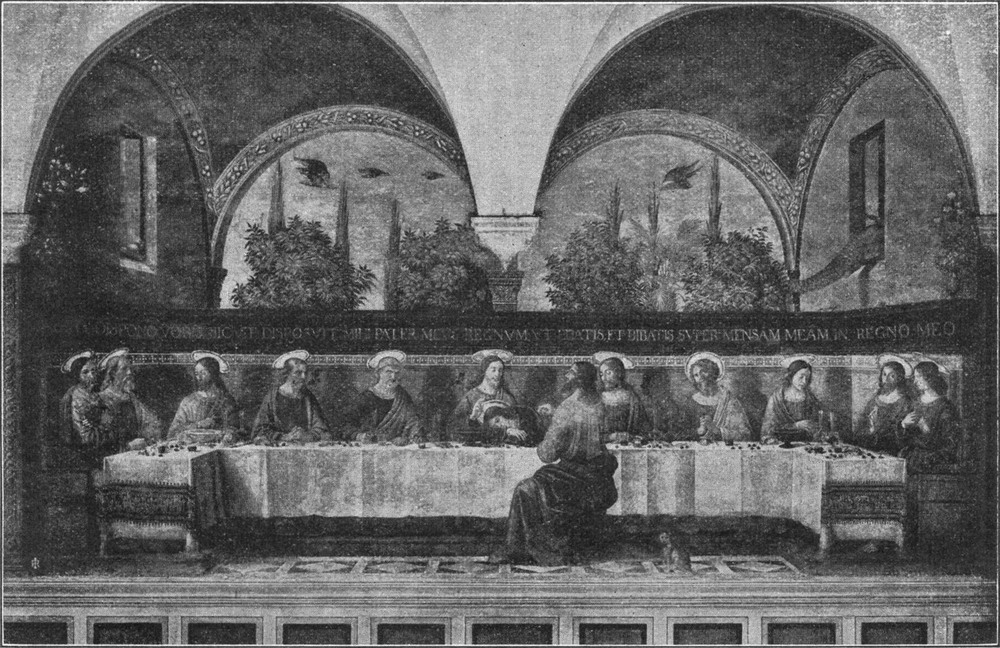

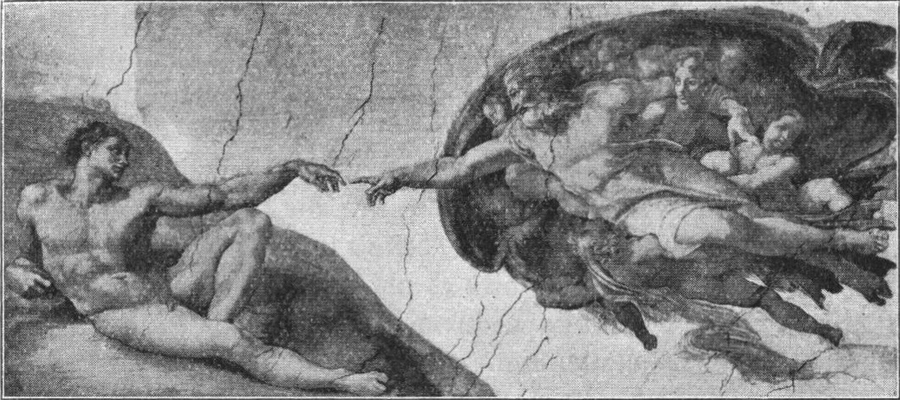

Denn die Entwicklungslinie der Malerei ist im ganzen die gleiche. Von den Zeitgenossen Ghibertis war Fra Angelico noch Gotiker gleich ihm, während Masaccio, der erste, der seinen Menschen standfeste Realität und ein Größenverhältnis zu den Häusern und Dingen in der Landschaft gibt, zugleich noch aus der gotischen Verallgemeinerung der Form ihre Größe gewinnt. Mit ihm hört das mittelalterliche Gedränge auf, und die Dinge werden plastisch. Nun setzt die schöpferische Kraft des Zeitalters mit all ihrer Fülle ein. Padua, wo Mantegna in harter Zeichnung sich um Menschencharaktere und Perspektive müht, Venedig, wo die Farbe herrscht, Umbrien, das weiche, idealistische Gestalten sucht, und am vielseitigsten Florenz, wo neben Gegenwartsmalern wie Ghirlandajo, Theoretikern, wie eben Verocchio, tiefe Empfinder schaffen, wie Fra Filippo Lippi und sein Schüler, der Mystiker Botticelli (1444 bis 1510), diese beiden letzten die deutlichsten Repräsentanten der zwei Frührenaissance-Generationen in der Malerei. Allein die Entwicklung kommt hier nirgends vom Tektonischen her. Das Wandgemälde sucht durchaus die Tiefe, den Raum. Lionardo da Vinci (1452–1519), der die Hochrenaissance einleitet, ist durchaus nur Fortbilder dieses Suchens, wenn er den Gestalten dadurch die Freiheit im Raum gibt, daß er ihren Umrissen die Härte nimmt und sie so schwebend unsicher machte, wie man sie sieht. Auch Ghirlandajos Abendmahl (Abb. 6) war räumlich gemeint. Was Lionardo (Abb. 7) vor ihm voraus hat, ist die größere Intensität der Gesten, die jedem Ausdruck die Bestimmtheit gibt, die bedeutendere Komposition, die das Nebeneinander der Apostel zu großen Hauptgruppen sammelt. Es ist dieselbe Entwicklung, die von den gleichmäßigen Wänden der Frührenaissance-Paläste zu den sammelnden Achsen des Sansovino (Abb. 4) führt. Wohl gibt es einmal in einem tektonischen Stil eine gleichartige Komposition: der Giebel von Ägina (Bd. 1, Abb. 12) faßt seine vier Einzelgruppen so durch die Säulen zusammen, wie Lionardo durch die Tischböcke und läßt ihre Bewegung ebenso an der göttlichen Mittelfigur abprallen. Aber der entscheidende Unterschied ist, daß die Wand hinter dem Renaissance-Werk verschwindet, während die antike Komposition nur in und mit der Architektur Bedeutung hat. Gewisse Gleichartigkeiten in der Entwicklung sind jedoch auch hier nicht zu verkennen. So entstehen auch hier aus der strengen, dabei zaghaften Auffassung des Frührenaissancemeisters Können und Pathos,[S. 18] aus dem unsicheren Vielerlei die Einheit der großen Bewegung, und es darf uns nicht wundernehmen, hier die Antithese von Skopas und Praxiteles wiederzufinden, die Steigerung des Ausdrucks zu gleicher Zeit nach den beiden scheinbar entgegengesetzten Richtungen zartester Lieblichkeit und kräftigsten Bewegungsausdruckes. Zog sich dieser Gegensatz schon durch die ganze Frührenaissance, in der der umbrische Kreis ausnützte, was Florenz sich erarbeitet hatte, wie Athen einst das Körperstudium der Dorer, so gewinnt er jetzt in Raffael und Michelangelo seinen stärksten Ausdruck. Raffael (1483–1520) fängt noch ganz altertümlich an; seine Vermählung Mariä ist keineswegs als räumlicher Organismus verstanden, der Vorgang im Vordergrund ist ohne Beziehung zum Raum, in dem hier und da einzelne Gestalten ohne Zusammenhang mit der Handlung verteilt sind. In seinen reifen Werken aber, etwa von 1506 ab, schmiegt sich die Handlung vollkommen mit dem Raum zusammen. Die Komposition wird räumlich gegliedert, während andererseits die Verteilung der Gestalten den Raum in allen seinen Teilen belebt und zugleich die Entfernungen bestimmt. Ebenso wie Raffael gelernt hat, den Menschen in seinen Bewegungen zu verstehen und zu formen, hat er aus dem Bild einen bewegten Organismus geschaffen, in dem alles Flächenhafte sich gelöst hat. Allein er bleibt dabei immer ruhig und zart bis zur Weichheit. Er zeichnet gelassen stehende, ruhig schreitende und lagernde Gestalten und seine Komposition beruht nicht auf der Wirkung von Kontrasten, sondern auf der weichen Führung der Bildlinien, auf feinster Abstufung im Nebeneinander der Gestalten. Ganz anders Michelangelo. Er empfindet nicht nur Schönheit, sondern seelische Erschütterungen. Seine Menschen sind in scharfen Richtungskontrasten bewegt, so daß ihr Ausdruck sich bis aufs äußerste steigert, und die Komposition seiner Werke beruht nicht auf feinfühliger Abstufung, sondern auf der Dramatik des Gegensätzlichen. Man nehme seine Erschaffung Adams aus den Fresken an der Decke der Sixtinischen Kapelle (Abb. 8). Zwei Massen begegnen einander. Gottvater durch die machtvollen Linien des Mantels mit den Engeln zusammengeballt, und Adam, dessen stark differenzierte Bewegung durch die Linien des Hügels hinter ihm zusammengenommen ist. So treffen sich die Hände, von deren Berührung die bewegende Kraft in den Körper strömt, im leeren Raum, und der Kontrast verbindet sich zur Einheit. Zu diesem räumlichen Gegensatz tritt der Gegensatz der Gestalten. Gottvater und sein Gefolge erscheinen als eine ungeheure Masse. Man sollte[S. 19] meinen, gegenüber dem machtvoll thronenden Gott der frühen Renaissance müsse dieser heranfliegende würdelos erscheinen. Allein daran ist nicht zu denken. Gott und die ganze Masse von Engeln um ihn sind durch gewaltige horizontale Linien zusammengeschlossen, und er überspannt mit der Wucht seines Körpers ihre ganze Schar. Der Akt Adams ist dagegen aufs feinste gegliedert. Mit beabsichtigter Gegensätzlichkeit sind der rechte Arm und das linke Bein gebeugt, liegen das rechte Bein und der linke Arm wagerecht. So bekommt der Körper Schwere und ist doch alle seine Bewegung durch diese Wendungen und die Drehungen in Hüfte und Hals Gottvater zugewandt. Die Differenzierung der Gelenke geht bis in die Finger, von denen nicht ein Glied ohne Beugung, ohne Bewegung ist. Dieses Verständnis des menschlichen Körpers in seinem dreidimensionalen Wert, vor dem auf unserem Bilde alles Landschaftliche zurückstehen muß, ist die neue Erkenntnis Michelangelos, auch wenn sie ihm selbst nur Ausdrucksmittel ist. Der letzte Gedanke an die Fläche des Gemäldes ist verschwunden; die Gestalten bewegen sich vollkommen im Raum. Man wird von hier aus verstehen, warum Michelangelo, der von der Plastik herkommt, seine stärksten Gedanken über die Bewegung des Aktes im Gemälde niedergelegt hat, wo die räumlichen Entwicklungen reicher ausgesprochen, mehrere Gestalten zueinander in Gruppenbeziehung gesetzt werden konnten. Die Bildfläche ist völlig zerstört; die Decke hat ihren Sinn als Raumabschluß völlig verloren. Die Fresken der Frührenaissance waren wenigstens noch annähernd durch die Wand gebunden. Michelangelos flächensprengende Fresken an der Decke der Sixtinischen Kapelle aber, zu denen auch die Erschaffung Adams gehört, bedeuten den vollkommenen Verlust des tektonischen Zweckgefühls.

[S. 20]

So ist die Stilentwicklung der Renaissance festgelegt: Architektur und Kunstgewerbe beginnen noch sachlich; dann nimmt die Dekoration überhand, und der Schmuck vernichtet die Form. Plastik und Malerei gehen parallel. Sie beginnen mit flächenmäßig entwickelten Gestalten, um dann mit gestärktem Körper- und Raumbewußtsein die Grenzen zu sprengen. Auch hier ist, wie in der Antike, die Lockerung in der Haltung des Menschen die Folge; eine Gestalt wie der Adam des Michelangelo ist ohne Beispiel. So wird es als Parallelbewegung verständlich, daß in der Frührenaissance die gerade, fast steife Haltung, in der Hochrenaissance die gelöste, ungezwungene gesellschaftlich als vornehm gilt. Es ist dieselbe Differenz wie zwischen dem Apollo von Tenea und der Art der Praxitelischen Zeit, und auch hier führt sie zu immer stärkerer Vernichtung des Tektonischen im Gefüge des Kunstwerks, zum Barock.

Wenn es noch irgend eines Beweises dafür bedürfte, daß die Bewegungen der Kunst mit den allgemeinen Kulturbewegungen zusammentreffen, so würde ihn die Erscheinung geben, daß zur Zeit der Gotik und der Spätgotik, die in Deutschland erst nach 1500 der Renaissance weicht, das deutsche Bürgertum wie das italienische sich in seinem Erstarken einen Stil der Profankunst schafft, der vollkommen gotisch und doch von sachlicher Formbildung ist. Eine stärkere bauliche Logik läßt sich kaum denken, als in der Anlage des spätgotischen Rathauses von Saalfeld in Thüringen (Abb. 9). Es ist notwendig, dem Nahenden den Eingang zum Hause kenntlich zu machen, entweder mit leiser Selbstverständlichkeit, wie bei der romanischen Kirche und dem Palast der italienischen Frührenaissance, oder mit lauterem Hinweis, wie im Stil der Gotik und der Spätrenaissance. Allein der Stil des deutschen Bürgertums ist hier von besonders fein durchbildendem Gefühl. Er empfindet den Eingang zusammen mit der Treppe als den Verkehrsweg im Haus, als einen einheitlichen Teil gegenüber dem Gesamtorganismus. So wird die Wendeltreppe hier hinter einem von spätgotisch krausen Linien gerahmten Portal in einem gekanteten Treppenturm geführt und dieser[S. 21] halb aus der Mauer hinausgelegt, so daß er in ihrer gleichmäßigen Fläche die stärkste Bedeutung erhält. Zugleich aber ergibt sich ein Vorteil für den Innenraum, der diese Anlage mit veranlaßt haben muß. Sie ermöglicht es nämlich, die emporführende Treppe auf mehr als die Hälfte jeder Windung von Fenstern begleiten zu lassen und so auch hier die gleichmäßige Lichtverteilung des Zimmers zu erzielen. Um die Vollkommenheit dieser Lösung zu erkennen, genügt es, darauf hinzuweisen, wie bei den eingebauten Treppen unserer Zeit, auf die in jedem Stockwerk nur ein Fenster führt, dieses Fenster unerträglich blendet, während fast die ganze Länge der Treppe im Dunkel bleibt. Wollte man nun aber in der Treppe tatsächlich einen bequemen Verkehrsweg schaffen, so war es notwendig, den Treppenturm so zu legen, daß von ihm aus alle Teile des Hauses gleichmäßig leicht zu erreichen waren.[S. 22] Daher kommt es, daß die Treppentürme in den Höfen des Merseburger und Marburger Schlosses in die Ecken gelegt sind, während der Turm des Saalfelder Rathauses nahezu in der Mitte liegt. So werden beim viereckigen Schloßhof die Ecken betont, während der Turm hier die Wandfläche gliedert, nicht nach dem Gesichtspunkt der Symmetrie, sondern mit zweckvoller Notwendigkeit. Die unsymmetrische Anlage der Erker, die von vollkommener Schönheit ist, ist ebenso rein aus dem Zweck gewonnen. Es ist nicht nur Eigentümlichkeit des Rathauses von Saalfeld, sondern fast Regel in dieser Zeit, in die Wandfläche Erker von viereckigem, an die Hausecke, wenn sie zugleich Straßenecke ist, Erker von rundem Querschnitt zu legen, um von der Ecke aus den vollkommenen Umblick, von der Wand aus sowohl den Überblick über die eigene, wie über die gegenüberliegende Straßenseite zu gestatten. Man kann an den Bauten der Gegenwart überall sehen, wie viereckige Erker an der Ecke jeden weiten Blick, flachrunde in der Wandfläche das Überschauen der darunterliegenden Straßenseite unmöglich machen. Den energischen Abschluß gibt dann dem Saalfelder Rathaus das hohe Dach, kräftig belebt durch die großen Linienführungen der Quergiebel, die den Treppenturm begleiten.

Dieselbe Logik des Zweckbewußtseins bedingt die Einheitlichkeit im Verhältnis von Innenbau und Außenbau. Die Anlage der Fenster ist natürlich innen und außen dieselbe; wenn aber etwa beim Fachwerkhaus dieser Zeit jedes Stockwerk über das darunterliegende etwas vorragt, so werden die Unterzugbalken des Innenraumes einfach nach außen weitergeführt, tragen so den überhängenden Gebäudeteil und geben dem Außenbau nicht nur dieselbe Klarheit der baulichen Konstruktion wie dem Innenbau, sondern motivieren ihn geradezu durch diesen.

Dessen Durchführung ist ebenso tektonisch bedingt. Ein gotisches Zimmer, wie etwa das, in das Albrecht Dürer seinen heiligen Hieronymus gesetzt hat (Abb. 10), ist von sicherer Klarheit der architektonischen Konstruktion. Zwei mächtige Unterzugbalken, senkrecht zur Fensterwand durchs Zimmer geführt, tragen eine Balkenlage, auf der die eigentliche Decke ruht. So kennt man genau die Festigkeit der Decke. Sie gibt zusammen mit der klaren Ruhe der Wand dem Zimmer jenes Sicherheitsgefühl, das für den Bewohner die Behaglichkeit bedeutet. Die warme Farbe der Holztäfelungen und die Verteilung des Lichtes durch die Anlage der Fensterwand wirkt hierzu mit. Sie ergibt sich mit zwingender[S. 24] Logik aus der geringen Intensität des Lichtes im Norden; während unter dem klaren Himmel Italiens das Fenster schmal und hoch ist, nimmt es in Deutschland den oberen Teil der Wand in seiner ganzen Breite ein und ergibt so eine gleichmäßig ruhige Verteilung des Lichtes. Es ist kein Zufall, daß die Gemälde dieser Epoche, die in unseren Museen hängen, nicht bei hellem Sonnenschein, sondern bei dem gleichmäßigen Licht des bedeckten Himmels die höchste Kraft ihrer Farben entwickeln und geradezu von innen heraus zu leuchten beginnen. Sind sie doch für das ebenso gleichmäßige und wenig intensive Licht des breiten Butzenscheibenfensters gemalt worden.

So erklärt sich der Eindruck harmonischer Schönheit bei den Bauten der bürgerlichen Gotik. Außenbau und Innenbau sind in vollkommener Einheit, weil beide allein abhängig sind vom Zweck und damit jeder durch den anderen bedingt ist; nirgends drängt sich das Ornament vorlaut in die ruhige Klarheit des organischen Gefüges. Es gibt überhaupt kein Haus in dieser Zeit, das nur gebaut ist, um schön auszusehen, und eben deshalb sind die unverletzt erhaltenen Häuser und Straßenzüge von vollkommener Schönheit. Denn nicht nur die Schönheit des einzelnen Baues, auch die des größeren Organismus, der Stadt, ist wesentlich Zweckschönheit. Die Art, wie der Marktplatz aufgebaut ist, wie Brunnen und Rathaus und Zunfthäuser auf ihm stehen, wie die Straßen einmünden, ist genau geregelt nach den Forderungen des zuströmenden Marktverkehrs, die Anlage der Stadt den Terrainverhältnissen angepaßt und nicht, wie heute, das Terrain einem willkürlichen Schönheitsgesetze unterworfen. Daher jener erstaunliche Zusammenhang mit der Natur in Nürnberg oder Heidelberg, daß es scheint, als wüchse die Architektur wie eine wurzelnde Pflanze aus dem Boden.

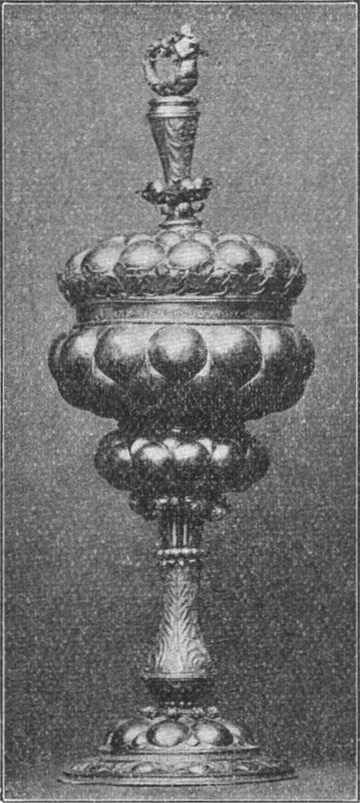

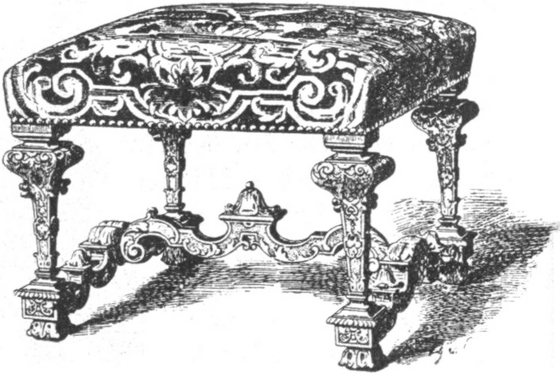

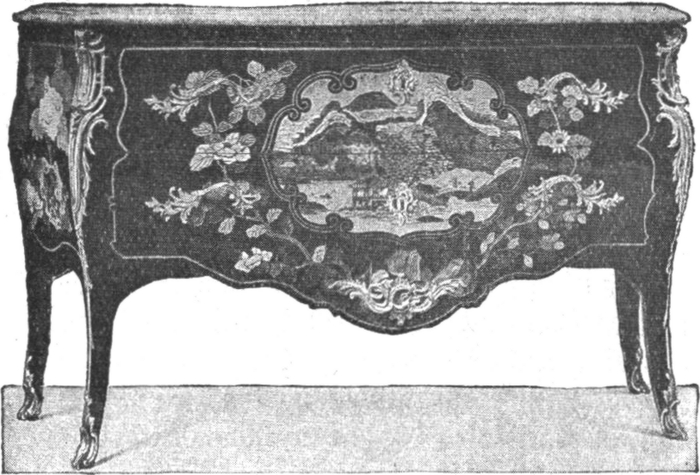

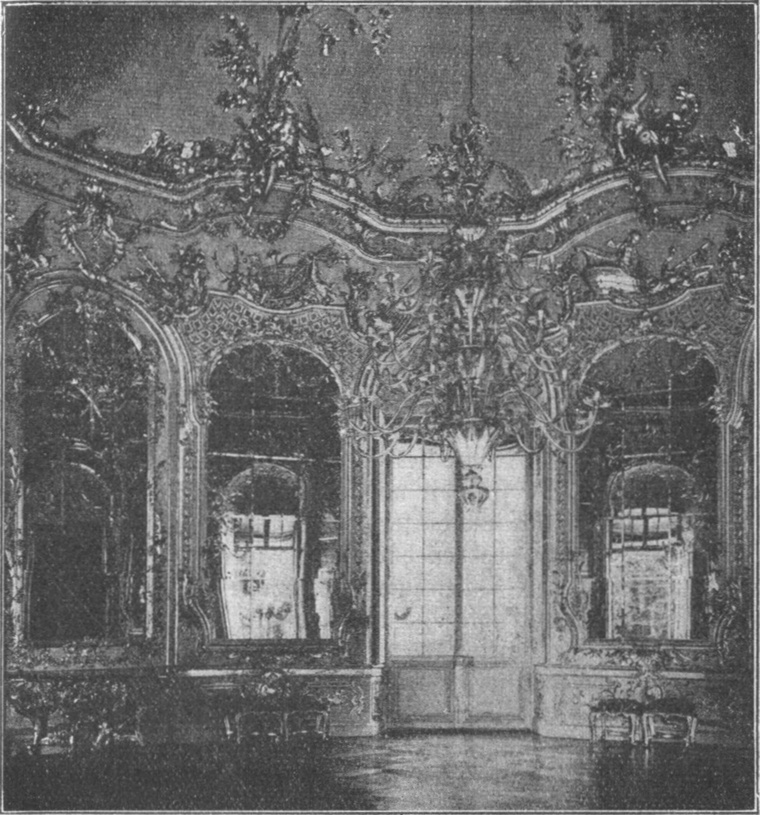

Allerdings leben die Stilelemente der kirchlichen Spätgotik fort, aber sie werden nur dort wirksam, wo Schmuck gefordert wird, also an bürgerlichen Prunkbauten wie dem Rathaus von Münster in Westfalen. Noch widerstreitender erscheint dieses Nebeneinander von bürgerlichem Zweckstil und prunkhafter Spätgotik im Kunstgewerbe. Der Tisch[S. 25] in Dürers Hieronymus (Abb. 10) ist ganz konstruktiv gewonnen. Man stellt zwei Bretter hin, die die Platte tragen, steckt zwei schmale Balken durch dazu ausgeschnittene Löcher in ihnen und hält das Ganze durch außen vorgelegte Keile zusammen. Aber gleichzeitig entstehen elegante, hochbeinige Prunkmöbel wie der Stollenschrank, deren Flächen aufgelöst sind in dem graziösen Maß- und Krabbenwerk des spätgotischen Ornamentes. Beim Gerät greift diese Spaltung der Formstile noch tiefer ein. Das Gebrauchsgerät, aus dem billigen Ton, ist absolut tektonisch. Beispielsweise ist die niederrheinische Schnelle (Abb. 11) ein walzenförmiges Gefäß, dessen obere und untere Begrenzung durch ringförmige Säume ausgedrückt, dessen Oberfläche aus dem Eigenmaterial des unglasierten Tones gebildet ist. Das goldene Prunkgerät dagegen wird zunächst spätgotisch reich bewegt und geziert, um dann schnell zu ebenso reichen Renaissanceformen überzugehen (Abb. 14 und 15). Denn die italienische Renaissance wird in Deutschland nicht tektonisch, sondern nur ornamental wirksam. Ihre Formen treten einfach an die Stelle der spätgotischen Schmuckelemente, ohne das Gerüst wesentlich zu ändern.

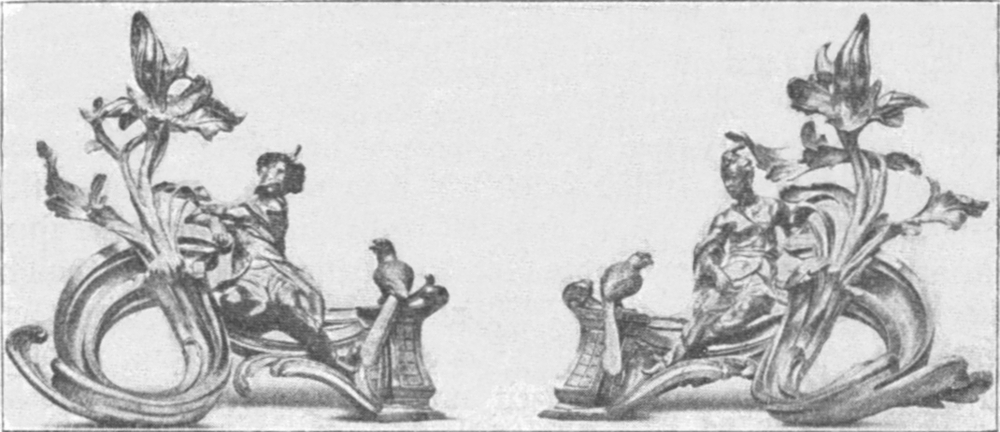

Schon in der Kunst der römischen Kaiserzeit überraschte die Leichtigkeit, mit der man fremde, selbst exotische Formen aufnahm und sich assimilierte. Hier — bei der deutschen Spätgotik — finden wir die gleiche Fähigkeit, und das Rokoko hat sie ebenso besessen. Denn das Streben nach Formenreichtum, das im Charakter dieser dekorativen Epochen liegt, mußte in den Gebilden fremder Kunst viel reichere Vorbilder sehen, viel stärkere Ausdrucksmöglichkeiten finden, als in den mit dem Geschmack des Stiles entwickelten und daher für ihn weniger interessanten eigenen Formen. So erklärt sich die Freude an den zu Trinkgefäßen gefaßten Straußeneiern und Nautilusschalen, ja, es findet sich selbst zartes chinesisches Seladon-Porzellan in gotische Silberstreifen gefaßt, wie später in die Bronzeranken des Rokoko. So erklärt sich aber auch die Gier, mit der sich die deutsche Spätgotik auf die Formen der italienischen Renaissance stürzte, sie vollkommen zusammenhanglos in die eigene Dekoration mit aufnahm und die eigenen Formen in sie wandelte, Pfeiler in Baluster, Laubwerk in Akanthus, Fialen in Obelisken, Maßwerk in Voluten, ohne daß dadurch etwa ein einheitlicher Renaissance-Stil in Deutschland entstand. Es ist eben falsch, den Stil nur nach dem Ornament zu benennen. Vielmehr kann man durchaus sagen, daß die sogenannte deutsche Renaissance nur eine deutsche Spätgotik[S. 26] mit italienisierendem Ornament ist. Vielleicht versteht man auch von hier aus, wie es möglich war, eben bei Albrecht Dürer, dem Hauptmeister der deutschen Renaissance, dessen Hieronymus-Stich gleichzeitig ist mit der sixtinischen Decke Michelangelos, so rein die Formen der deutschen Spätgotik wiederzufinden.

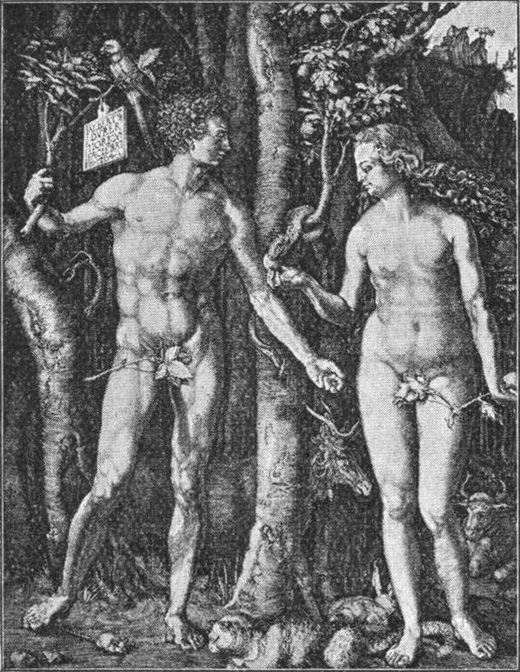

Gerade bei Dürer (1471 bis 1528) wird es deutlich, daß der Stil dieser Zeit mit allen Wurzelfasern in der Spätgotik haftet. Der Kampf zwischen den alten Formen und dem neuen Kunstwollen war es, der bei ihm alle Schaffenskraft entwickelte. So stark wie er hat keiner um die neue Schönheit gerungen; ihm genügt es nicht, die Vorbilder der Italiener verstehend nachzubilden, ihm genügt es nicht, die Schönheit zu schaffen, sondern er ringt um sie, wie Verocchio, und sucht ihrer Gesetze Herr zu werden im Studium der Proportionen. Daß er es an dieser formalen Schönheit nicht Genüge sein ließ, sondern in seinen Bildern phantastisch reichen Formen und Gefühlen Ausdruck gab, unterscheidet ihn vom Italiener der Renaissance. Allein eben dieses Interesse am Gedanken, das naturgemäße Resultat der gotischen Geistesrichtung, gehört zum Spätgotischen seiner Erscheinung. So erklärt sich im Hieronymusblatt die fein empfundene Stimmung des Gelehrtenzimmers, so aber erklärt es sich auch, daß er selbst in dem Werke, in dem er vielleicht dem italienischen Schönheitsgefühl am nächsten gekommen ist, im Sündenfall von 1504 (Abb. 12), dessen Gestalten ganz auf Grund seiner Proportionsstudien entstanden sind, in wesentlichen Zügen Spätgotiker bleibt. Man sieht freilich, es ist eine neue Schönheit in diesen Gestalten, die mit stolzer Bewußtheit zur Schau gestellt wird. Allein schon die Art, wie der Akt uns hier vor Augen tritt, ist Beweis einer neuen Gesinnung. Zwar, auch das Mittelalter hat Adam und Eva nie anders als nackt geformt (Bd. I, Abb. 45). Aber erst in der Renaissance[S. 27] wird die Nacktheit des menschlichen Körpers die entscheidende Form seiner Schönheit, während sie vorher nur Symbol war, und Dürers Stich ist das wichtigste Denkmal der neuen Gesinnung in Deutschland. In diesen schlanken und doch kraftvoll geformten Gestalten ist von dem überzierlichen Schönheitsgefühl der gotischen Kurve keine Spur. Großlinig werden die Körper umgrenzt, großflächig durchgeformt, und die ruhig fließende, durch keine Einschnürung zerstörte Linie des Frauenkörpers steht der Antike so nahe, wie weniges damals selbst in Italien. Die Freude an so großen einfachen Formen hatte dann die fast primitive Anordnung im Gefolge, die in diesem Kupferstich die Körper in breiter Vorderansicht zur Schau stellt, die Köpfe aber ins Profil wendet. Allein die krause Zeichnung des zierlichen Lockenhaares verrät noch das spätgotische Gefühl, und ebenso die Bevorzugung des leichtgestützten Spielbeines. Es ist ungemein bezeichnend, daß das erste Problem, das Dürer aus der italienischen Renaissance übernimmt und mit hartnäckiger Intensität studiert, gerade dieses zwanglose Stehen mit gehobenem Fuße ist. Es liegt noch ein Rest von der Spitzfüßigkeit der späten Gotik in seinem Interesse an dieser Art des Stehens. Ja, das Problematische des Zeitalters, sein innerer Widerstreit, macht das ganze Blatt zwiespältig. Diese klassisch gedachten Akte stehen vor einem Hintergrunde von spätgotischem Reichtum und spätgotischer Enge, ohne auch nur den Versuch zu machen, mit ihm zur Bildeinheit zu verschmelzen. Spätgotisch gefühlt ist diese Zerlegung des Waldes in Einzelstämme, ihre Überschneidung durch das ornamenthaft knorrige Geäst mit seinen krausen Blättern. Allerdings gab Italien damals die klarste Antwort auf viele Fragen der Raumgestaltung und Körperbildung, die schon das 15. Jahrhundert gestellt hatte, und das erklärt den Enthusiasmus, mit dem Dürer und seine Zeitgenossen, besonders Hans Holbein d. ä., seine Lösungen ergriffen. Aber eine Einheit, ein Stil entsteht auch in der Malerei nicht. Dürer gelingt in den Werken seiner letzten Jahre eine Synthese deutschen Reichtums mit italienischer Größe, die ihm das innere Gleichgewicht, seinen Werken die monumentale Sicherheit gibt. Aber noch in der nächsten Generation steht neben Hans Holbein d. j. (1497–1543), dessen Werke die renaissancehafte Ruhe erreicht haben, Mathias Grünewald, der die gotische Gefühlserregtheit bis zur Ekstase treibt und seine Altäre mit gotischem Laubwerk krönt.

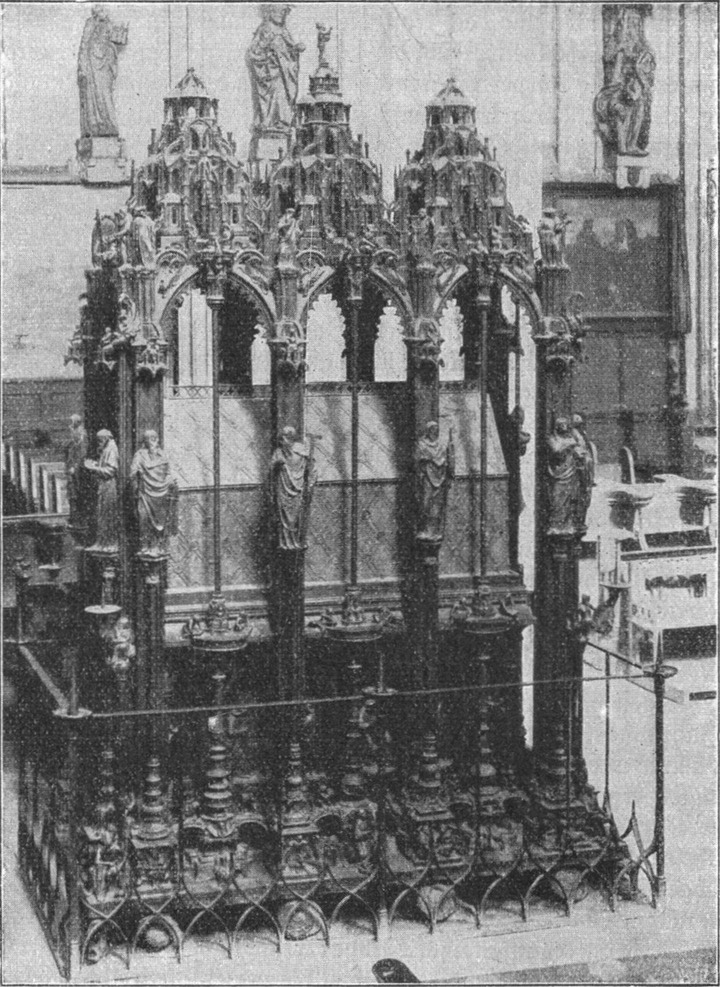

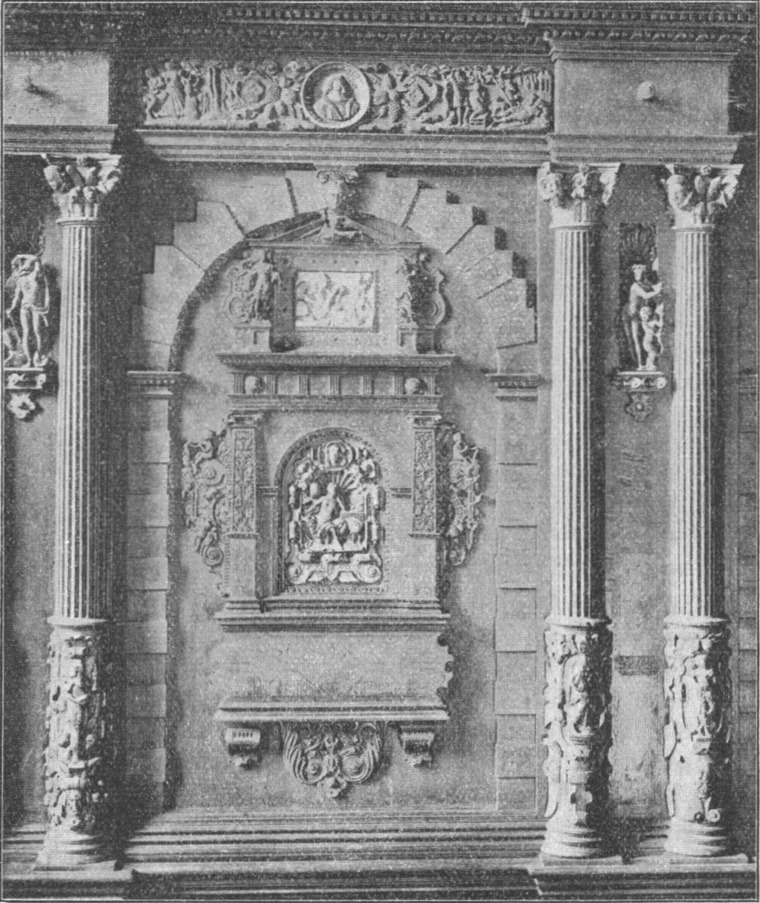

Genau dieselbe Aufnahme der Renaissanceformen in das Stilgefühl der Spätgotik, wie in der Malerei, findet auch in der Plastik statt.[S. 29] Am meisten von ihnen berührt wird Peter Vischer. Sein Sebaldusgrab in Nürnberg, das geradezu als das Hauptwerk der deutschen Renaissance gilt, ist trotz seiner italienischen Balusterformen das Werk eines echten Spätgotikers (Abb. 13). Es ist schon bezeichnend, daß man das früher geformte Reliquiar überhaupt mit einem dekorativen Gehäuse zu umkleiden für nötig hielt. Die Art, wie der ganze Aufbau nicht fest auf dem Boden steht, sondern auf Schnecken ruht, die als Füßchen dienen, wie man das Reliquiar und die Reliefs durch das davorgelegte kleinformige Gerüst zerschneidet, schließlich die Auflösung des oberen Abschlusses durch die drei ornamental zerlegten kleinen Kuppeln, all das ist vollkommen im Sinne der Spätgotik empfunden, und es ist nicht nur äußerlich interessant, sondern sehr bezeichnend, daß die Apostelfiguren des Grabes stilistisch den Gestalten des Italieners Ghiberti so ähnlich sind, den wir ja als einen von gotischer Schulung noch sehr stark abhängigen Künstler kennen lernten. Peter Vischers künstlerische Entwicklung geht ähnlich wie die Dürers von der spätgotischen Zerfaserung zu einer renaissancehaften Beruhigung der Formen.

Damit ist die kunsthistorische Stellung von Malerei und Plastik in dieser Epoche gegeben. Sie ist der letzte Ausläufer derselben Bewegung, die mit der Gotik als Reaktion gegen die zweckvolle romanische Kunst begann, und in allen Beziehungen ihre höchste Steigerung. Plastik und Malerei gingen hier denselben Weg, den sie unter parallelen Entwicklungsbedingungen in der hellenistisch-römischen Zeit gegangen sind, befreien sich von den Fesseln der Architektur, werden Freiplastik, Hochrelief und Tafelmalerei, steigern ihre Ausdrucksformen bis zur höchsten Freiheit des Malerischen und ihre Ausdrucksmöglichkeiten über die Genrekunst hinaus bis zur Charakteristik des Menschen, zum Realismus. Aber es ist kein starkes Bewußtwerden seiner Kraft wie in Italien, sondern die letzte Konsequenz gotischen Gefühls. So erklärt es sich, daß sich Malerei und Plastik nicht verhalten wie der neue tektonische Bürgerstil, sondern wie der spätgotisch kirchliche. Denn sie sind Kirchenschmuck wie die Monstranz. So bleiben sie noch mittelalterlich dumpf. Erst das bewußte Erkennen der Umwelt, der Struktur des Raumes und des Menschen konnte sie zu einer Vollkommenheit bringen, die sie aus eigener Kraft nicht erreichen konnten. Um so begieriger ergriff das Zeitalter Dürers die italienischen Lösungen all dieser Probleme: die Erkenntnisse von Perspektive, Proportion und Anatomie. Das geschieht in derselben Weise, in der der Norden den Humanismus versteht. Er ist als Trieb zur[S. 30] wissenschaftlichen Erkenntnis genau so die höchste Steigerung spätgotisch-mystischer Gefühlserregtheit auf weltlichem Gebiet, wie die Reformation auf religiösem. Man hat es also keineswegs, wie oft behauptet wird, in Italien und in Deutschland mit derselben Strömung realistischer Kunst zu tun. Vielmehr beginnt diese Stilbewegung in Italien mit der Frührenaissance und erreicht den höchsten Ausdruck im Barock, während es in Deutschland noch die mittelalterliche Kunst ist, die hier die letzten ihrer Werke schafft, um unmittelbar darauf zu erlöschen. Die sogenannte deutsche Renaissance ist so sehr eine Episode, der eigentlichen Stilbewegung Deutschlands so fremd, daß die Anlehnung an Italien nur ein letzter Notbehelf ist, um das Ende dieser tausendjährigen Entwicklung aufzuhalten. Gegen 1550 gibt es in Deutschland keinen bedeutenden Maler oder Plastiker mehr.

Die Aufnahme der italienischen Formen in Architektur und Kunstgewerbe geschieht ebenso unter Zugrundelegung der alten gotischen. Die tragkräftigen Balkenköpfe an der Außenseite des deutschen Fachwerkhauses verwandeln sich in dekorative Konsolen, die hohen Füße des Stollenschrankes in italienisierende Säulen, ohne das Gerät oder die Hausfront, geschweige den Grundriß wesentlich[S. 31] umzuwandeln. Das Resultat ist natürlich ein Kompromiß. So, wenn bei einem Tafelaufsatze des berühmten Goldschmiedes Jamnitzer die weibliche Figur, die ganz renaissancemäßig die Schale trägt, aus feinstem Gras- und Pflanzenwerk emporsteigt, das das Stehen ihrer Füße verunklärt und von genau derselben Art ist, wie das feinlinige Pflanzenwerk der Spätgotik. Die Entwicklung eines einzelnen Gerätes, etwa des Pokals, kann den Weg der neuen Formen vielleicht am klarsten aufzeigen.

Die Gliederung des gotischen Pokals (Abb. 14) ist nicht Klarlegung, wie beim romanischen Kelch (Bd. I Abb. 46), sondern Bewegung des Gefäßes. Auf schmaler, durch hohe Buckel zerteilter Platte hebt ein dünner, steil ansteigender Fuß den nach oben sich verbreiternden Leib des Gefäßes empor. Buckel begrenzen die Kuppa am oberen und unteren Rand, aber von ihnen laufen Zungen aus, die sich lückenlos ineinander verzahnen und so diesen Teil des Gefäßes in sich zusammenschließen. Wenn von seinem unteren Rand aus loses Rankenwerk nach unten weiterleitet, so führt das den Fuß ebenso in sich zurück, wie die Doppelvolute die ionische Säule. Obgleich der Deckel durch einen schmalen Rand gegen das Gefäß abgegrenzt wird, bildet er doch in allen Linien dessen unmittelbare Fortsetzung. Dann erst stockt die Bewegung, und hastig endet der Pokal in einen dünnen Stab, der nicht Deckelgriff ist, sondern den Sinn der gotischen Kreuzblume hat. Das Verhältnis des gotischen Pokals zum romanischen ist also dasselbe, wie das der gotischen Kirche zur romanischen. War für den Eindruck des romanischen Kelches nur der Zweck seiner Teilung bestimmend, so geht hier die Absicht auf eine Eleganz, die in dem Aufbau ebenso zum Ausdruck kommt, wie in der Ausgestaltung der einzelnen Teile. Schlank und schmal steigt das Gerät pfeilschnell in die Höhe, und alle größeren Formen an ihm sind zerspalten durch Buckel und Ornamente in Treibarbeit oder in plastisch aufgelegtem Email, so daß auch in der Dekoration an Stelle der flächenmäßigen romanischen Verzierung die plastische getreten ist. Und nun werden gegen das Ende des Jahrhunderts die Einzelformen immer stärker herausgehoben gegenüber der Grundform, die Buckel stärker herausgetrieben, die Zungen in Windungen um den Pokalleib gelegt, so daß er geradezu in Drehung befindlich scheint, wie die Säulen des Braunschweiger Domes. Allein das bedeutet zugleich eine erhöhte Wichtigkeit der Buckelreihen, die nicht mehr mit den gegenüberliegenden eng verflochten sind, sondern einen Wert bekommen, der sie dann im Buckelpokal der Renaissance zur wichtigsten Gliederung[S. 32] macht (Abb. 15). Seine Abstammung vom spätgotischen Pokal ist evident; es ist derselbe schmale Fuß, derselbe breite Leib, dieselbe schmale Endigung im Deckelgriff. Allein hier handelt es sich nicht mehr um Bewegung, sondern um Ordnung, nicht mehr um die gotische Senkrechte, sondern um die renaissancehafte Wagerechte. Die drei Buckelreihen von Körper und Deckel wollen allein von der Proportion aus verstanden sein. Von der mittleren aus, die so energisch ausladet, der oberen des Pokalleibes also, wird die Gliederung im Gleichgewicht gehalten. Nicht nur, daß die untere Buckelreihe des Leibes und die des Deckels, daß Fuß- und Deckelgriff sich in den Gliederungen entsprechen: es ist aufs genaueste abgewogen, daß, wenn auf den kleinen Deckelgriff der Deckel mit breiter Ausladung folgt, über dem hohen Fuß ein schmalerer Buckelkranz sich anschließt. Allein das ist nur eine schmückende, keine funktionelle Teilung, nur vom Aussehen, nicht vom Zweck des Gerätes aus gewonnen. Es will dabei gar nichts besagen, daß die eleganten Formen der Spätgotik durch die knollige, derbere Art der Renaissance verdrängt worden ist, etwa der kantige Fuß durch den italienischen Baluster. Darin spricht sich nur die Absicht auf den wuchtigen, massigeren Eindruck aus. Ein Ornament an und für sich kann nie konstruktiv sein, sondern wird es erst durch seine Anwendung. So ist für den untektonischen Sinn dieser Epoche die Vorliebe für den sog. Ornamentstich ganz bezeichnend, den Stich ornamentaler Blätter als Vorlage für den ausführenden Handwerker. Ist schon die Arbeitsteilung zwischen entwerfendem Künstler und ausführendem Arbeiter charakteristisch für den Sinn der Zeit, so war es außer Frage, daß diese Vorlagen in den Händen von Handwerkern mit geringem Stilgefühl ebenso sehr verderblich wirken mußten, wie sie andererseits das energische Durchdringen der fremden Formen erklären.

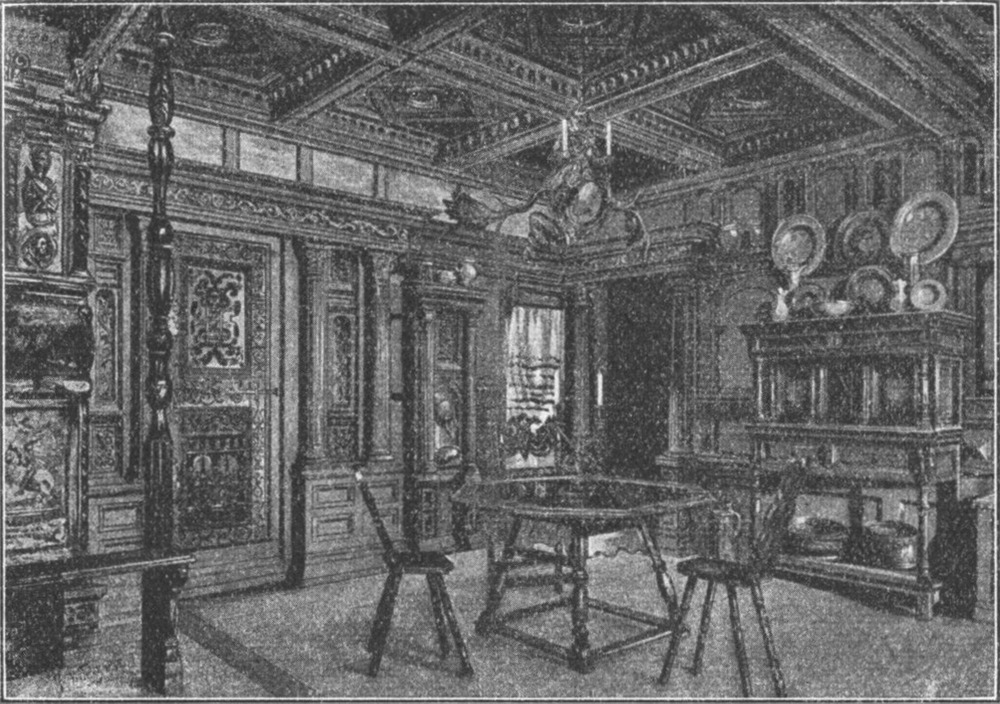

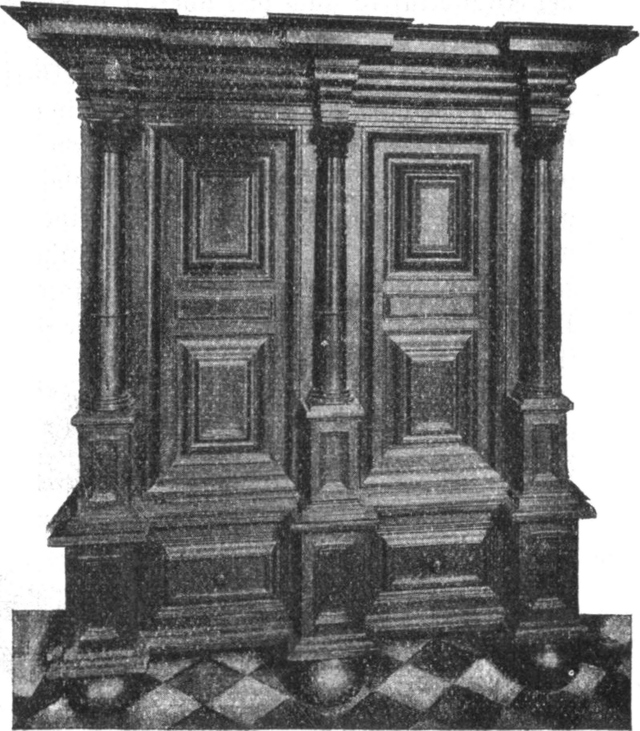

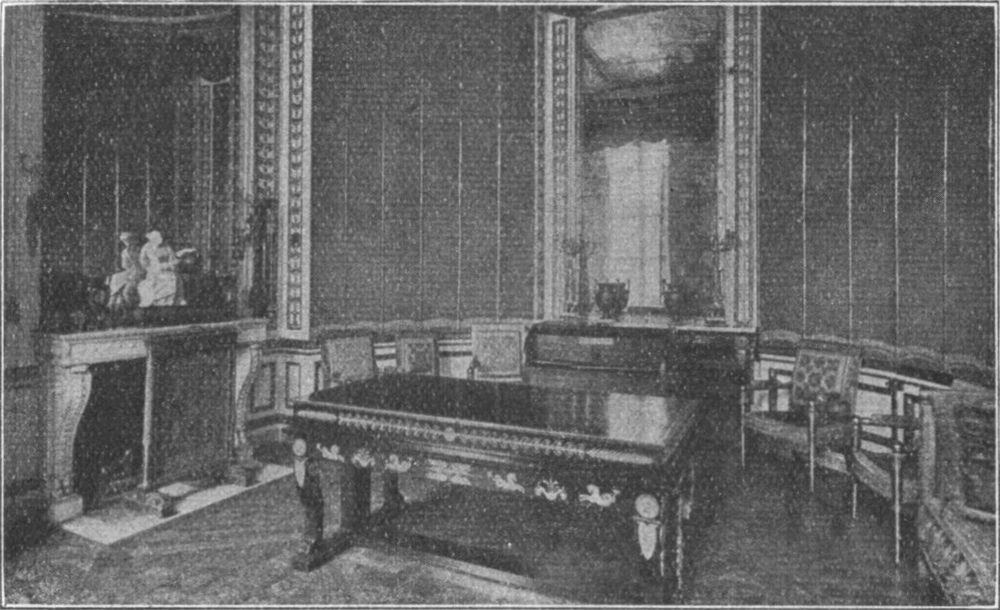

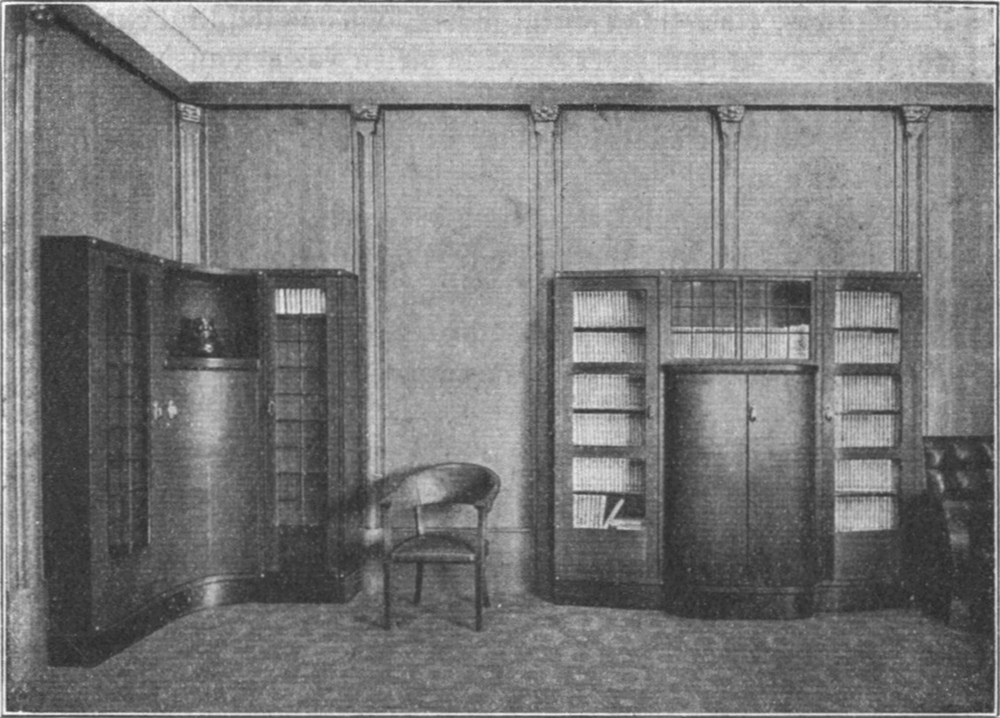

So wandelt sich auch das gotische Zimmer (Abb. 10) in das der[S. 33] Renaissance (Abb. 16). Aus der Balkendecke, die als Stützform des Plafonds dem Raum Sicherheit gab, wird die italienische Kassettendecke, die nur den oberen Abschluß des Zimmers ausdrückt; aus der wandhaften Holztäfelung, die das Klima verlangt, wird eine bloße architektonische Dekoration. Bei einer Lübecker Täfelung (Abb. 17) teilen paarweis gestellte korinthische Säulen, deren Schaft mit einer reich ornamentierten Trommel beginnt, die Wand in Felder. Ist schon die Säule durch diese phantastische Zusammenstellung italienischer Elemente mehr Schmuck- als Trageform, so ist sie auch tatsächlich funktionslos — sie und das Gebälk, das sie tragen sollte, sind als bloße Scheinarchitektur vor die Wand gesetzt, um deren Erscheinung zu bereichern. Geradezu peinlich ist dann der Eindruck des Mittelfeldes. Denn hier ist eines der kraftvollsten Architekturmotive als bloße Dekoration verwertet. Wir sprachen beim Palast der italienischen Frührenaissance davon, wie klar die Tragkraft des Bogens sich zum Ausdruck bringt, wenn man seinen Organismus dadurch klarlegt, daß man die Keilsteine aufzeigt, und den Schlußstein, der die ganze Konstruktion zusammenhält, figürlich betont. Dieses edle Motiv wird nun hier aus jedem Zusammenhang gerissen und einfach als Rahmung verwandt für eine[S. 34] Wappentafel, bei der willkürlich verknüpfte Architekturteile mit gleicher Unsachlichkeit als bloßes Rahmenwerk verwertet sind. Es wird also nicht nur der architektonische Sinn der Wandtäfelung durch die Dekoration verschleiert — diese selbst verwendet architektonische Trageformen widersinnig dekorativ und wendet Steinformen als Holzformen an. Die Vorbedingung hierfür war gegeben durch das kirchlich spätgotische Stilgefühl, das mit seinen eigenen Bauformen ebenso umsprang[S. 35] (Bd. I Abb. 62), nur geht die Ausdrucksabsicht jetzt nicht mehr auf Zierlichkeit, sondern auf Würde, nicht mehr auf Zerlegung, sondern auf Ordnung.

So kommt es, daß die Fassade, die Schauseite des Hauses, nun plötzlich eine Wichtigkeit erhält, die sie bis dahin nicht besessen hat, und unabhängig von der Innenarchitektur zu einem eigenen Ausdruckswert gelangt (Abb. 18). Zwar die breiten Fenster, die eine so gute Lichtverteilung schufen, sind noch beibehalten, auch die klaren Horizontallinien der Simse, die außen anzeigen, wo die Stockwerke innen sich scheiden. Aber genau so wie in Italien und abhängig von ihm stellt auch in Deutschland die Hochrenaissance vertikale Gliederungen zwischen die horizontalen, setzt an die Stelle des sachlichen Ausdrucks den ästhetischen.

Die Front des Braunschweiger Gewandhauses, 1591 errichtet (Abb. 18), ruht auf einem Laubengang von drei wuchtigen, gleich breit gespannten Bogen. Durch Säulen sind sie voneinander geschieden, und Säulen wiederholen in den drei darüberliegenden Stockwerken dieselbe Einteilung. So ist das eigentliche Gebäude gegenüber dem Giebel zu einem festen Organismus zusammengeschlossen. Tatsächlich wird hier ein Gegensatz beabsichtigt: über das Sims, das den Giebel vom Hause scheidet, geht keine der Gliederungen hinweg. Über ihm setzt eine neue, reichere Dekoration ein. Die Horizontalsimse verdoppeln sich; damit sind die scharfgezogenen Grenzlinien zwischen den Stockwerken zwar verwischt, aber die Mauerfläche ist stärker belebt. Wurden im eigentlichen Hause je zwei Fenster durch die Säulen zu einer Einheit[S. 36] zusammengeschlossen, so wird im Giebel jedes Fenster durch einen Pilaster oder eine Herme vom Nachbarfenster geschieden. In jedem Giebelstockwerk nehmen diese vertikalen Teilungen die des darunter liegenden Stockwerks auf, die horizontalen Linien eines jeden Simses werden durch gleitende Voluten am Rande zum nächsten Sims emporgeführt, und allegorische Gestalten oder kleine Obelisken sammeln diese Linien und führen sie über den Umriß des Hauses hinaus in die Luft. Allein auch das ist Kulisse, ein Randornament, das mit dem wirklichen Giebelrand nichts zu tun hat, genau so wenig, wie diese ganze Gliederung mit dem ganz traditionell beibehaltenen Grundriß- und Aufbautypus dahinter.

Auch in diesem Fassadenaufbau ist gotisches Gefühl überall lebendig. Gotisch ist das entschiedene Betonen des Aufstiegs, trotz aller wagerechten Gliederungen. Schon im ersten Geschoß über der Laube sondert sich das Mittelfenster durch seine Breite heraus, die Mittelfenster der darüber liegenden Geschosse stehen geradezu isoliert, in denen des Giebels geht die Linie weiter, steigt immer steiler an und schließt sich zuletzt mit der Linienführung des Giebels in der krönenden Figur auf der Spitze zusammen. Man kann nicht umhin, auch bei seinen Obelisken und Figürchen an gotische Fialenarchitektur zu denken, wie sich auch zwischen allem Renaissanceornament spätgotisches Maßwerk als Brüstung im ersten Stock findet, so gleichwertig, daß man fühlt, wie hier ein dekorativer Stil von einem anderen abgelöst wird, der nicht strenger empfindet. Tatsächlich geht die Verwandtschaft bis ins einzelne, und die ganze Fassade ist schließlich nur die Übersetzung einer spätgotischen, wie der des Rathauses von Münster, in die Renaissance. Es ist hier dieselbe malerische Tendenz in der wellenförmigen Bewegung der Wand durch das weiche, regelmäßige Ineinanderströmen von Licht und Schatten, dieselbe malerische Tendenz in der Verwischung der Randkontur. Es ist frappant, wie auch hier eine große Vertikalachse durchgeht und zugleich jeder Rest, den sie im Ansteigen läßt, von den kleinen Obelisken und Figürchen, die an der Stelle der Fialen stehen, in die Luft geführt wird. Allein der Unterschied ist derselbe wie zwischen den spätgotischen Zaddeln und der frühbarocken Spitzenmanschette in ihrem Verhältnis zum Gewand. Der Turm der gotischen Kirche und der Giebel des gotischen Hauses wachsen, wie der Deckel aus dem gotischen Pokal, mit vollkommener Selbstverständlichkeit aus dem Gebäude hervor, die Renaissance aber gliedert, grenzt diese Dinge gegeneinander[S. 37] ab und vereinigt sie dann in überlegter Harmonie. Auch das ist keine funktionelle Teilung, wie man wohl gemeint hat, sondern eine symmetrische Gliederung durch die Dekoration mit der Absicht einer bestimmten Schönheit. So wirken die Fassaden der deutschen Renaissancearchitektur sehr harmonisch, aber eigentlich nur, solange man sie als Bilder und nicht als zweckbedingten Aufbau betrachtet.

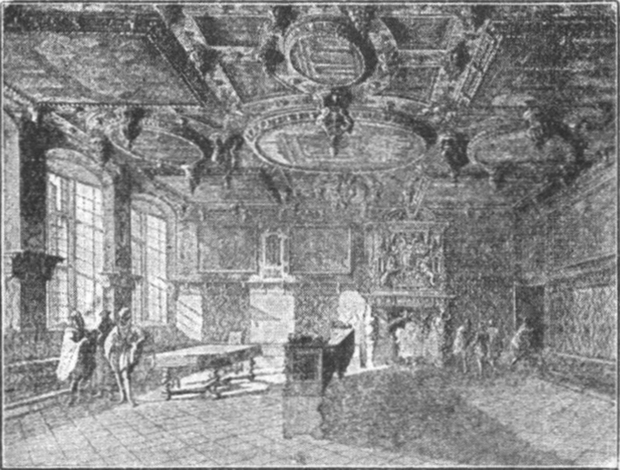

Man hat Bauten vom Ende des 16. Jahrhunderts, wie das Braunschweiger Gewandhaus, schon dem deutschen Barock zugerechnet, und nicht mit Unrecht. Ist doch gerade das Pathos in der Dekoration das spezifische Kennzeichen des italienischen Barockstiles. Und es ist bezeichnend, daß erst in diesem völlig dekorativen Stil eine Eingliederung der deutschen Kunst in die allgemeine Stilentwicklung erreicht wird. In der Sommerratsstube des Danziger Rathauses vom Anfang des 17. Jahrhunderts (Abb. 19) ist die Verschmelzung mit dem italienischen Frühbarock vollkommen. Alle Täfelungen, Türfüllungen und Möbel sind hier in pathetisch-schweren Formen gehalten. Die Decke hängt geradezu über dem Raum, alle ihre Formen wirken nach unten. Allein diese Schwere ist nicht die Ruhe konstruktiver Ehrlichkeit, sondern das Pathos, das durch große Formen imponieren will. Während die gotische Zimmerdecke fest auf Stützbalken lag, die Renaissancedecke, in ihrer Konstruktion weniger entschieden, in quadratische Kassetten geteilt das Zimmer objektiv abschloß, hängen hier gewaltige Zapfen, schwer profilierte Kassetten geradezu von der Decke herab. Sie wird also für das Auge nicht mehr von den Balken getragen, wie es natürlich wäre, sondern läßt sie von sich herabhängen; die Dekoration ist nicht mehr logischer Schmuck, sondern Feind der tektonischen Bedingungen, und strebt danach, an Stelle des konstruktiven den Stimmungsausdruck, Wucht und Würde, zu setzen. Es ist von derselben Art, wenn jetzt in der Kleidung die großen, sog. „Mühlsteinkrausen“ aus Spitzen[S. 38] kommen, die die wichtige Ansatzstelle des Halses, das eigentliche Scharnier zwischen Kopf und Rumpf, einfach überbrücken, um die Silhouette der ganzen Gestalt einheitlich zu machen.

So gerät zu dieser Zeit Deutschland völlig in künstlerische Abhängigkeit von Italien, dessen Kunstformen es zwar nicht unverarbeitet, aber doch in allem Wesentlichen übernimmt. Im Anfang des 17. Jahrhunderts vernichtet der Dreißigjährige Krieg Deutschlands letzte Volkskraft. Das Resultat ist für Deutschland dasselbe, wie das der dorischen Wanderung für die kretisch-mykenische Kultur, das der Völkerwanderung für Italien. Im 17. Jahrhundert ist Deutschland künstlerisch als eine Provinz Italiens anzusehen, im 18. gerät es wie unter die politische auch unter die künstlerische Suprematie der französischen Kultur.

Während italienische Formen immer stärker in die Kunst Deutschlands, Frankreichs, der Niederlande eindringen, hat Italien selbst, das so fast ganz Europa sich künstlerisch unterworfen hat, den Bauausdruck immer stärker im Gegensatz zur Zweckform entwickelt. Jene Tendenz auf das Pathos groß wirkender Bauformen, die schon der Renaissance zugrunde lag, wird im Barock zu einer architektonischen Geste, die, weit ausholend, an der Villa den Park, vor der Kirche den ganzen Platz in den Dienst desselben Eindruckes stellt. Der Name des Stiles, der die bizarre Krümmung der Bauformen bezeichnet, trifft hier so wenig wie sonst sein Wesen. In Wahrheit handelt es sich um so tiefe seelische Erschütterungen, daß Visionäre auftreten, wie Ignatius von Loyola, daß die Kunst überwiegend kirchlich wird und ihre Wirkungen sich bis zur Ekstase steigern. Kein Stil war innerlich der Gotik verwandter.

Wo die Renaissance vom Kirchenbau sprach, war die Absicht, wie im Profanbau, äußerste Konzentration der Anlage bei strenger Betonung von Ecke und Wand. Der fast quadratische Grundriß ist ebenso straff wie der des Palazzo, und an die Stelle des sammelnden Hofes tritt die Kuppel. So ist der Idealgrundriß einer Kirche gedacht, den Filarete in seiner theoretischen Schrift entwirft, und auch Michelangelos berühmte Kuppel für St. Peter in Rom war so beabsichtigt. Machtvoll sollte sie den Kirchenraum zusammenfassen, machtvoll den Außenbau[S. 39] krönen. Und nun ist es charakteristisch für die Stilwandlung, zu sehen, wie das Barock, der Vollender des Baues, die Absichten des Schöpfers umgeformt hat. Es hat ein tonnengewölbtes Langschiff vor diese Kuppel gelegt, so daß am Ende des düsteren Tunnels ihr leuchtender Glanz über dem Altare um so heller strahlt. Und im Außenbau nimmt die Kuppel die Formen der Fassade auf; ihre aufwärts fließenden Linien bedeuten für sie die Auflösung nach oben. So ist sie in Außen- und Innenbau gleich eindrucksvoll aufgenommen; allein man muß sich fragen, wie es möglich war, Michelangelos Kuppel in einer Weise zu vollenden, die für unser Auge die vollkommene Vernichtung der Absichten des Meisters bedeutet. Hat doch das Barock sich überall an Michelangelo angeschlossen und ihn gefeiert wie nie einen zweiten.

Die Lösung gibt eine zweite scheinbare Vergewaltigung. Michelangelos gewaltiger Moses ist vom Barock in S. Pietro in Vincoli in eine viel zu enge Nische gestellt worden, die uns Heutigen unerträglich auf das Bildwerk zu drücken scheint. Allein man hat festgestellt, daß das Barock es liebte, Skulpturen in einen engen Raum zu stellen, um so ihre Bewegung um so sieghafter erscheinen zu lassen. Von diesem Gesichtspunkt genommen, ist die Aufstellung des Moses zu ihrer Zeit eine Idealaufstellung gewesen, trotz der anderen Wirkungsabsicht des Schöpfers, der eben einer früheren Periode angehörte. Und genau so muß die Verwendung der Kuppel Michelangelos für den Barockgeschmack eine außerordentliche Steigerung ihrer Wirkung bedeutet haben. Um das zu verstehen, ist es notwendig, den Kirchenbau des neuen Stiles genauer kennen zu lernen.

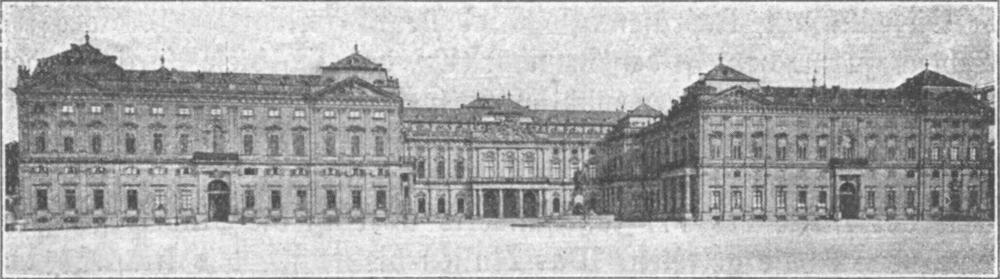

Es ist dabei fast gleichgültig, wo man seine Denkmäler aufsucht. Niemals vorher ist der Katholizismus so international gewesen wie gerade jetzt. Das liegt nicht nur an der Arbeit des Jesuitenordens, nicht nur an der Arbeit der Kirche selbst; diese ist vielmehr Gegenwirkung gegen die Loslösung der politischen Faktoren von der kirchlichen Macht, die ihrerseits immer weniger weltlich, immer mehr Religion werden muß. Es ist dieselbe Scheidung, die jetzt Wissenschaft und Religion, welche die Scholastik in sich vereint hatte, voneinander trennt, und das Endresultat ist die Gesinnungsfreiheit Friedrichs des Großen: „Hier muß ein jeder nach seiner Façon selig werden.“ Der Absolutismus der Fürsten, der sich jetzt als Regierungsform entwickelt, erlaubt der Kirche keine tatsächlichen Eingriffe in die aktive Politik; allein sie herrscht mittelbar durch ihren Einfluß, der international und um so[S. 40] gefährlicher ist. Auch dieser staatliche Absolutismus konnte sich nur als internationaler Gedanke entwickeln. Die Landesgrenze ist keineswegs mehr die Grenze des Volkes, und über dessen Bedürfnisse hinweg, oft ohne sie zu kennen, strebt der Fürst nach Idealen internationaler Kultur, die sein Volk nicht begreift. Wohin das führt, zeigen die ehrgeizigen Prachtbauten kleiner Fürsten, die es Ludwig XIV. gleich tun wollten, zeigen aber auch die Versuche Peters des Großen und Josephs II., ihr Volk zu kultivieren. So ist es kein Zufall, wenn das Barock nach einem internationalen katholischen Kirchenbaustil einen ebenso internationalen Palaststil ausgebildet hat. Es ist ganz bezeichnend, daß die Kirchen des Protestantismus, wenn auch aus denselben Stilelementen gebildet, doch wesentlich ruhiger geformt sind, und die protestantische Dresdener Frauenkirche ein Bau von erhabenster Größe ist.

So haben wir ein Recht, das Beispiel für den katholischen Kirchenbau nicht aus dem Italien des Vignola, Maderna und Bernini zu holen, sondern aus dem katholischen Bayern, wo die Zahl der Barockkirchen schlechterdings Legion ist. Die Theatiner-Hofkirche in München (Abb. 20) bietet nicht nur ein besonders edles Beispiel des Stiles, sondern gestattet selbst, seine beiden Entwicklungsphasen zu erkennen, deren jede am Bau Teile, wie Jahresringe, angesetzt hat. In der Hauptsache 1661–1675 errichtet, ist der mittlere Hauptteil der Fassade durchaus ein Beispiel des strengen römischen Stiles. In zwei Geschosse zerlegt, fließt in jedem die Bewegung in großen Wellen dahin, mit Doppelpilastern im Untergeschoß beginnend, über andere Pilaster der Mittelachse zugeführt. Das Barock liebt den schweren Wandpilaster; nur wo die Welle dieser Bewegung einen Moment gehemmt wird, vor dem Mittelportal, das durch diese Pause seine Betonung bekommt, steht, überleitend, eine runde Säule. Auf jeder Seite dieser Mittellinie symmetrisch an- und abschwellend fließt die Welle über die ganze Fassade, um sich in der Mitte mit großem Schwung zu erheben. Hier strebt der Bau energisch aufwärts. Was die Reihe der übereinanderstehenden Pilaster, die durch die Vasen in die Luft gelöst wird, vorbereitete, gipfelt in der Kontur des Giebels, die allmählich steigend nach der Mitte sich erhebt. Es ist die Funktion dieses wichtigsten zusammenfügenden Bauteiles, die in St. Peter von der Kuppel übernommen wurde. Die Kuppel der Theatinerkirche ist für die Fassade überhaupt ohne Wert, und eben das ist beweisend für die Absicht, der Kuppel Michelangelos in der heutigen Verwendung eine beherrschende Stellung in der Fassade zu sichern. So ist die Wandauflösung[S. 41] vollkommen. Ihren Eindruck bestimmt nicht der Innenbau, sondern eine wagerecht durchgeführte und in der Senkrechten gesammelte Bewegung von erstaunlicher Lebhaftigkeit, vergleichbar dem musikalischen Gebilde der Fuge, und es ist vielleicht kein Zufall, daß auch diese derselben Zeit ihre Entstehung dankt.

Die Türme, 1690 hinzugefügt, zeigen in jeder Linie die Absicht, die Fassadenbewegung noch zu verstärken, zeigen die Ekstase vom Ende des Stiles. Vom Erdboden bis in den Turmhelm gehen hier die Linien[S. 42] der Pilaster über die verkröpften Simse hinweg. Und die Weichheit dieser Übergänge von der Basis in den Pilaster, vom Pilaster in den Architrav, vom Architrav in das horizontale Sims, vom Sims in die Pilasterbasis des zweiten Stockwerks und weiter bedeutet für das Auge eine Bewegung der Wand in vertikaler Richtung, deren Wellen viel leiser, aber auch viel unabirrbarer ziehen als die des Mittelschiffes. Es ist von derselben Art, wenn auch die seitlichen Begrenzungen der Türme nicht streng sind, wenn ihre Wände an den Ecken nicht in scharfen Kanten zusammenstoßen, vielmehr durch Abstufung der Pilaster in weicher Biegung über die Ecken hinweggeführt werden. Da diesen Pilastern nach der Wandfläche zu ebensolche Halbpilaster vorgelegt werden, so entsteht eine zweite Bewegung in horizontaler Richtung, die der ersten entgegenarbeitet und dadurch die lebhafte Bewegung des ganzen Bauteiles bewirkt. Es ist ungemein interessant, daß die Voluten am Turmhelm keineswegs die Linien der Hauptpilaster weiterführen, sondern von ihnen aus einander genähert werden, und zwar bis zum gleichen Abstand voneinander. So hört im Turmhelm die Betonung der Ecke auf, entsteht eine vollkommene Rundung, die in der Auflösung des Turmes nach oben zugleich eine Auflösung seiner Motive bewirkt.

Überraschend ist die Verwandtschaft der Fassade mit der Front der gotischen Kathedrale (Bd. I, Abb. 58). Daß das Malerische der Gliederung, die auch hier wesentlich als Abfolge von Licht und Schatten wirkt, die Auflösung durch zwei Türme und einen Mittelgiebel oder durch Fialen, an deren Stelle hier die Vasen stehen, und anderes an beiden Kirchenfronten sich findet, ist mehr als bloßer Zufall. Hören wir doch gerade im Barock von gelegentlicher Wiederbelebung der Gotik. Hat es doch unzählige romanische Kirchen in seinen Geschmack umzugestalten für nötig befunden, da sie ihm kahl und nüchtern schienen, aber keine einzige gotische. Tatsächlich ist zwischen diesen malerisch empfindenden Stilen eine innerliche Verwandtschaft. Auch im Barock ist die Ausgestaltung eine lediglich dekorative. Ihre Absicht geht auf eine Bewegung, die groß und würdig ist. Sie ist zweifellos erreicht, allein nicht mit der sachlichen Würde etwa des romanischen Stiles, sondern mit dem Pathos dekorativer Gesten.