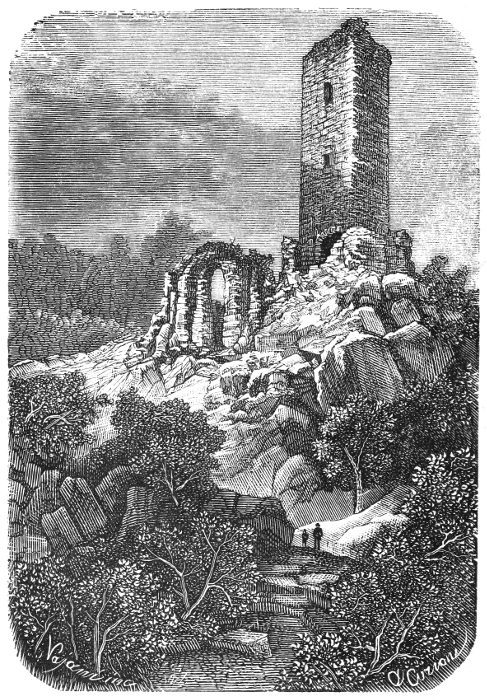

Castello Baradello.

Title: Il Lago di Como e il Pian d'Erba: Escursioni autunnali

Author: Pier Ambrogio Curti

Release date: June 13, 2021 [eBook #65610]

Most recently updated: July 10, 2021

Language: Italian

Credits: Barbara Magni

P. A. CURTI

IL LAGO DI COMO

E

IL PIAN D’ERBA

ESCURSIONI AUTUNNALI

ILLUSTRATE DA INCISIONI IN LEGNO.

Dal bel rapir mi sento

Che natura vi diè.

Parini.

MILANO,

PRESSO L’EDITORE GAETANO BRIGOLA

—

1872

TIP. BERNARDONI.

[5]

L’andare in villa, non molt’anni addietro, era di pochi, di que’ felici soltanto che la fortuna aveva dalla nascita privilegiati, o ne’ commerci arricchiti: ora gli è, può dirsi, dei più.

S’è così tornati alla manía del basso tempo antico, quando noi s’era colonia di que’ famosi prepotenti che erano i Romani. Cicerone — tanto per nominare qualcuno d’universal conoscenza — che non era tra i più facoltosi, nè da patrizia famiglia nato, s’era appagato di una sua velleità e contava nientemeno che ventiquattro ville di sua proprietà, quantunque invero non prediligesse che le sue case di Tusculo e di Pompei; e Cajo Plinio il Giovane, quello stesso che fu delle nostre parti, anzi della città di Como, — senza dir del suo Tusci che [6] egli aveva alle pendici dell’Appennino toscano, e del Laurentino che possedeva in Romagna sul litorale del Mediterraneo fra le città d’Ostia e di Laurento — lungo le sponde ridentissime di questo Lario, dove sto per accompagnare il mio lettore, ne aveva due, l’una a Villa, che denominò Commedia, l’altra prossima a Bellagio, che denominò Tragedia.

Io perfino, che divido le cure della vita fra le cause, i processi criminali e le umane lettere, ma che da Cicerone e da Plinio son per merito e ricchezza lontano quanto ci corre dal gregario al generale, partecipe della febbre che ha i moderni invaso, mi son passata alla mia volta la follia di una villa, piccola sì, ma a me bastevole: parva sed apta mihi, come direbbe il gran lirico latino.

La manía poi del viaggiare a solo titolo di divertimento è tutta propria dei nostri tempi; è il portato inevitabile delle tante vie ferrate e de’ vapori che solcano tutti i mari; i Romani l’avevan pure, ma pel solo gusto matto di tribolar le nazioni cui portavano la guerra e di svaligiarle interamente...

Ma io la piglio forse soverchio da lontano, per ispiegare al mio lettore le ragioni di questo libro, nè va bene che l’annoi sin dal principio.

[7]

Volevo dire adunque che da noi, in Lombardia principalmente, non c’è caso: quando arriva l’autunno, si vuol proprio andare alla campagna; che noi della capitale — intendo la morale — si sognan tutto l’anno le rive del Lario o i placidi e verdeggianti colli del Pian d’Erba, e beati se ci possiamo andare! So di chi s’acconcia a scampagnare nella catapecchia della nutrice d’alcun suo bambolo; d’altri a condannarsi a starsene chiusi nelle case di Milano, purchè si creda che siasi alla campagna.

I viaggiatori che ci visitano, non ci lasciano se prima una giornata non abbiano passato sul lago di Como, percorrendolo su per i piroscafi che vanno e vengono da un capo all’altro; e chi appena lo possa, si sofferma non pochi giorni ne’ diversi e veramente confortevoli alberghi, che si sono venuti stabilendo ne’ varî punti di queste rive popolate di paeselli e di ville leggiadre, che incantano di sè anche coloro che han pur visto que’ miracoli di natura che sono i golfi di Napoli e di Genova.

Nel Pian d’Erba, è vero, non ci vanno come noi; ma la colpa è tutta nostra, che non siamo pur anco giunti a praticarvi strade un po’ convenienti e, meno ancora, alberghi; perchè tali davvero non ponno dirsi [8] que’ che adesso se ne hanno arrogato il nome. Ma la locomotiva non tarderà guari a prolungarsi da Seregno almeno ad Erba, e sarà allora un’altra cosa; la Brianza superiore non sarà più certo un mito pe’ forestieri che saranno stati nella nostra Italia, e il bisogno d’impiantarvi adatte stazioni verrà dietro per conseguenza.

Or bene; villeggianti e viaggiatori, nel soggiorno di questi luoghi, si domandano bene spesso: dove si va oggi? dove domani?

Il mio libro è la risposta.

Milano, maggio 1872.

[9]

Il Castello. — Uno sproposito di geografia. — Etimologia del Baradello. — Un cenno geologico. — La storia del castello. — Liutprando. — Barbarossa. — Camerlata. — Scopo del Baradello. — Napo della Torre. — La chiesa di San Carpoforo. — Lapide. — Villa Venini ora Castellini. — Il collegio alla Camerlata. — Opificî industriali. — Ville Larderia, Martignoni, Prudenziana e Carloni.

Non è alcuno di noi che, giungendo la prima volta in ferrovia alla Camerlata, non appena uscito dal vagone, non abbia rivolto lo sguardo a quella torre che sta di sopra il colle che sogguarda alla stazione, e non sia corso a ricordare le mille storie che nell’infanzia gli saranno state raccontate dalla nonna o dalla fante intorno ad essa, e con certa curiosità non vi abbia per qualche istante tenuto l’occhio, quasi a dirsi: non era dunque una panzana quella che aveva udito del Castell Baravell, che così appunto nel nostro bisbetico dialetto abbiam travisato il nome di Baradello. E siccome una volta almeno anche l’ultimo de’ popolani s’è tolto lo [10] spasso di visitare la città de’ missoltini, — così chiamati que’ dolcissimi pesci che dà il Lario, quando si misaltano o vengono disseccati —; così non è più adesso pel minuto popolo nostro un mito, una favola, un alcun che di immaginoso questo Castell Baravell, che ha udito le tante volte ne’ suoi giorni d’infanzia ricordare.

Ma siccome questo libro non è fatto unicamente per i miei concittadini, non mi soffermerò più altro nè a ritessere quella storia della prima fanciullezza, nè a sceverarla dalle ubbie e dalle fole immaginate all’opportunità dalle serve o bambinaie per aver savî i lor marmocchi; così ora toccherò al sodo ed a quel meglio che interessi.

Sia che tu movendo da Milano percorrendo il cammin di ferro che si ferma a Camerlata, sia che da Colico tu scenda col piroscafo per il lago infino a Como, il castello Baradello ti si annunzia prestamente; perocchè egli torreggi sovra il colle, o monte che meglio ti piaccia di chiamare, il qual si eleva fuori appena la porta che riesce appunto alla via che scorge a Camerlata e per di là a Milano.

Questo colle, io ti consiglio di ascendere, o lettore, nella gita che vorrai fare a Como, perocchè di là ti si parerà avanti il più superbo panorama che si possa figurare; miracolo di cielo e d’aria, vista di città e di paesi, di lago e di ville, di giardini e di poggi amenissimi, di palagi e di chiese, di poveri tugurî e di vasti stabilimenti industriali, di monti selvosi e di massi e vette cinericcie e brulle d’Italia e di Svizzera, che gli è a pochi tratti di distanza, ed anche di Savoja, che si fa rappresentare dal nevoso Monte Rosa.

[11]

Sa ognuno di tutti noi come il monte Baradello chiuda il varco al Milanese, e non sia vero che girando intorno ad esso si ritrovi la strada che passa a Chiasso, primo villaggio della Svizzera italiana: parrà strano nondimeno che a falsamente indicarlo fossero appunto due scrittori di Como, e di quel valore che nessuno loro ricusa, come sono Paolo Giovio, lo storico, o storicone, come chi il voglia coll’Aretino corbellare[1], e Gastone Rezzonico prosatore e poeta non degli ultimi. Scrisse il primo, parlando del Baradello: in edito jugo saxosae viae, quae tendit ad Helvetios; cantò il secondo:

minacciar dal giogo

Lo svizzero pedon che incerto move

Per l’aspro calle i faticosi passi.

Di molto e molto si perdona al poeta, disse Orazio; è vero: ma forse non si è disposti ad accordargli la [12] favolosa possa di Atlante di prendersi sulle spalle poderose un monte per piantarlo, come gli garba, fuor del posto che gli ha assegnato madre natura.

Perchè si chiami Baradello, io potrei dirtene più d’una, chè nulla è più agevole che immaginare origini, etimologie: mi basterà invece di accennare, come coloro che ne’ varî nomi di radice greca che si trovano lungo il lago ne’ paesi — Lemna, Dorio, Nesso, Corenno, Colono, ecc. — presumono argomentare essere qui state colonie greche, vogliano il nome di Baradello derivare dalle voci baris deile (βαρυς δειλη) ossia torre della bass’ora o d’occidente, perchè dietro quelle giogaie tramonti il sole; e chi invece dal celtico Barrdell, che significa monte piccolo; e infatti è nome pur dato all’altro monte Barr presso Lecco, tra Malgrate e Oggiono — Baro —, che Plinio, copiando Catone autore antico, non saprei con qual giudizio, pretende avesse sul suo culmine una città denominata Barra, donde ne sarebbero venuti i Bergamaschi e il nome della Brianza.

Pei geologi può interessare per contrario il sapere come il colle Baradello si costituisca di pietra arenaria, non altrimenti che sono dell’egual roccia altre colline della provincia, e, stando agli Atti della società patriotica di Milano (Vol. III), se ne sarebbe nel passato tratto allume e giallamina.

Se veniamo alla storia, cose del pari malsicure ne segnano i primordî del castello che sovraggiudica questo monte.

[13]

L’illustre autore della Storia della città e diocesi di Como, Cesare Cantù, che, del resto, di notizie del suo lago e della Brianza ne ha diffuse per tanti libri, nè sarà certo l’ultima volta che a lui per esse ricorrerò, nel far cenno di questa torre quadrata che fra le ruine grandeggia di Baradello, la trovò mentovata nel documento di Liutprando re, che reca la data del 4 delle none d’aprile dell’anno dell’incarnazione 800, primo del regno, indizione X, che, riferito in nota a pagina 103 (vol. I, edizione Le Monnier), attesterebbe di assai doni da lui largiti alla chiesa de’ santi Carpoforo e compagni da lui fondata. Al qual proposito commenta lo storico: Sebbene troppi argomenti abbiamo addotti per giudicarlo, perciò vogliam fare stima che chi lo finse avrà procurato, quanto l’ignoranza glielo permetteva, di dargli aspetto di verità.

E soggiunge così le altre notizie che concernono il fabbricato:

“L’abate Uspergense veramente ne attribuisce la fabbrica al Barbarossa; ma può ben essere che abbia il terribile imperatore fatto risorgere quel forte, smantellato dai Milanesi, allorchè Como distrussero. Il castello fu abbattuto, sicchè nulla possiamo dedurre dalla sua forma: resta una torre massiccia, ma senza porta, nè altro carattere. Chi però ne guarda la solidità non troverà improbabile tanta antichità sua. La tradizione aggiunge che una via sotterranea guidasse di lassù sino al piano: fantasie applicate ad ogni castello, e nel nostro la rende meno probabile l’immensa difficoltà! Alla torre si avrà avuto accesso per un ballatoio a quella finestra grande che è alla metà; e le fosse, che vogliono [14] credere vestigia della strada segreta, saranno state cisterne per conservar l’acqua.„

Dei tre castelli che fiancheggiavano la città di Como, e che erano il Nuovo sopra San Martino, quel di Carnasino e il Baradello, è certo che quest’ultimo fosse il meglio importante.

L’opportunità del luogo (perocchè incomba alla città, e perchè non occupata da sue forze e da’ suoi, la rocca le si sarebbe potuto rivolger contro, se tenuta da nemici) non lascia dubitare che da antichissimo, e prima ancora di re Liutprando, fosse una cittadella su quella cima e forse una di quelle ventotto che ricorda il Giovio essere state oppugnate in queste parti da Marcello.

Federico Barbarossa la mise di poi in nuovo assetto, e dovea chiudere nell’ampia sua cerchia il quartiere per la guarnigione ed anche il palazzo ove stanziava il podestà e dove pure albergarono quell’imperatore e la sua donna.

Non sarebbe difficile, a chi volesse studiarvi sulle ruine, assegnar il luogo del di lui palazzo, se esso fosse nel piano eminente, o se alle falde: certo è dato argomentare come esso dalle munizioni traesse il nome di Ca-merlata.

E ad altro vantaggioso scopo valeva eziandio la torre del Baradello, se vuolsi, com’io penso, aggiunger fede a quelle argute osservazioni dello storico testè citato, e che pure è prezzo dell’opera il riportare.

“Vi sarete accorti — scrive egli a pagina 47 del volume primo dell’opera succitata — come i luoghi principali fossero in punto di fortificazioni, così da resistere alla agitata fortuna. Ma poichè ognuno per sè era troppo [15] poco o per difendersi o per offendere, formavano una maniera di federazione, o fosse colla città principale, o contro di quella; ed era perciò mestieri usar qualche guisa per comunicarsi uno all’altro i pericoli, le decisioni, le avventure. L’età nostra adopera meravigliosi telegrafi, che colla velocità dello sguardo tramandano a centinaia di miglia con esattezza le notizie; allora vi si doveva supplire con grossolane maniere. Se ti fai a considerare, o lettore, le nostre parti, vedrai delle torri sulle punte, sui poggi, d’onde lontano possa la vista; or quelli appunto erano i posti su cui stavano le scolte per esplorare la campagna e per ricevere e tramandare i segni telegrafici. Accadeva un bisogno? doveasi chiamare a parlamento, alle armi? comunicar un ordine, una notizia? Bandiere di colore diverso e variamente sciorinate, o meglio una o più fiamme disposte ne’ luoghi e nelle guise convenute, e replicate di vedetta in vedetta, propagavano abbastanza rapidamente le novelle.

“Per questo erano stabilite le torri in modo che una guardasse l’altra. Al Baradello, se vogliamo toglierlo come centro de’ segni, corrisponde, verso il lago, Torno, o piuttosto quel colle presso Pognana che chiamano la Collina della Guardia; indi Argegno, oppure la Cavagnola, che potevano comunicare alla Val Intelvi; poi Bellagio, che da una parte alla Valassina, dall’altra al ramo di Lecco, da sera mandava il cenno alla Val Menaggio e pel castello di Grandola al lago di Lugano, e superiormente a Rezzonico, donde alla torre d’Olonio, posta all’imboccatura della Valtellina. Da quella potea propagarsi all’altra torre, che si vede ancora [16] sopra Samolaco, donde al castel di Gordona, feudo vescovile, ed a quel di Chiavenna; e per la Valtellina al castello di Domosolo; e per le torri, poste principalmente sul vertice degli angoli salienti, fino alla serra che chiudeva i risoluti Bormini. Volgendo a nord-ovest, rispondeva al Baradello la torre di San Nicolao a sopracapo di Mendrisio, poi forse l’erta ed amena cima di San Salvatore, visibile a tutto il Ceresio; poi pel monte Cenere tramandavasi il cenno a Bellinzona, al Verbano, alla Chiusa (la ciosa) dei Lombardi. Verso mezzodì era la posta a Cantù, donde propagavasi al Milanese ed alla rôcca del Montorfano, che può a’ lontanissimi confini della Brianza vedersi. I castelli posti tra mezzo apprendevano le novelle di que’ principali.„

Il Castello di Baradello è ricordato come arnese che assai figura nelle lotte guelfe e ghibelline del secolo decimoterzo. Sono note le guerresche fazioni de’ Torriani e de’ Visconti. I primi, comunque usciti dalla Valsássina della provincia di Como, pur essendo di parte guelfa, s’erano legati a Milano con amicizia veramente larga. Avversi essi ai nobili, ch’erano stati cacciati, ed eletti a capitani del popolo, li combattevano con coraggio e valore, e se crudeli nelle ore solenni della pugna, erano miti nondimeno e generosi dopo di essa; onde la storia registrò quel che Martino della Torre ebbe a dire quando non volle trucidare i ghibellini da lui fatti prigionieri: “Poichè non ho potuto dar la vita, a nessuno vo’ toglierla.„ Ma espiarono tanta generosità; soccombendo a’ Visconti nella battaglia di Desio, Napo della Torre ed altri di sua famiglia vennero chiusi in una gabbia del Castello Baradello, ed ivi così fieramente [17] trattati da empir di gemiti la valle ed a far iscrivere al Cronista: In castro de Baradeìlo quasi canes tractati sunt.

Sovra il colle medesimo del Baradeìlo vedesi ancora a’ dì nostri quella chiesa, che più sopra ho menzionata, sacra a San Carpoforo, che si vuole in paese sia stata eretta ne’ primi secoli dell’êra cristiana. La tradizione pretende che in origine fosse tempio pagano dedicato a Mercurio, e venisse poi convertita in chiesa cristiana e vi fossero deposti e venerati i santi avanzi di Esanto, Cassio, Severo, Secondo, Licinio e Carpoforo, che si dicono qui presso martirizzati per la fede, sotto l’impero di Massimiano Erculeo. Siccome poi nella medesima chiesa sarebbe, giusta la pia tradizione, sepolto anche Felice, pur chiamato santo e che fu il primo vescovo di Como, così alla esistenza di tutte queste preziose e venerate reliquie rese testimonianza una latina lapide, che or più non sussiste, ma che letta in addietro così suonava:

Huc veniens discat quæ corpora sancta requirat

Hoc altare tenet, sex tanto lumine splendent.

Hic sunt Carpoforus, tum Cassius, atque Secundus,

Et simul Exantus, Licinius atque Severus.

Hi spernendo viri mortem pro nomine Christi,

Nec metuendo mori, simul hic voluere reponi.

At talem numquam potuit quis cernere tumbam

Hic sanctis, sanctus locus est, multum venerandus,

[18]

Quem nullus cædat, potius sed dona rependat.

Extat et hic Felix divinis ductus habenis,

Verum divinum studuit qui dicere primum

Comi nempe bonus, primus fuit iste patronus:

In cœlis felix merito sit nomine Felix[2].

Il medesimo re Liutprando, che più sopra ho nominato, e il quale restaurò questo tempio e gli fe’, come già dissi, molti doni, vuolsi vi facesse da Roma trasferire eziandio i corpi de’ santi Giacinto e Proto.

Mette conto a chi ha asceso il Baradello il visitare questi interessanti avanzi. Si conserva tuttavia l’abside rotonda, la torre del campanile quadrata, la confessione sotto l’altare, o scurolo, come si direbbe dal volgo, od altrimenti cripta. All’altare poi si ascende per due laterali gradinate.

Ora il Baradello non è più calpesto da militi catafratti, ma percorso da allegre villanelle e da operosi [19] contadini, perciocchè sia tutto ricinto di fertili colli e vi si scorgano signorili ville. A fianco della suddescritta chiesa di S. Carpoforo sorge la villa de’ signori Venini, ora acquistata dal signor Castellini che ha un suo florido collegio di maschile educazione a Camerlata. Non più l’all’erta delle scolte parte dall’ampia torre, ma la canzone rustica di chi vi alberga si diffonde da quelle coltivate alture; non armi accolgonsi, ma istrumenti di agricoltura; ed alla bassa Camerlata non fortilizî più si ritrovano, ma gli edifizî operosi della ferrovia; e più in giù, nella vallata, alla destra di Como, opificî industriali; e al piede del colle, verso Garzola, la magnifica villa Larderia, ricca di acque che le scaturigini del monte le somministrano; poi quelle altre de’ Martignoni, della Prudenziana e del dottor Carboni. Così ai frequenti gridi di guerra che per quelle vaghe pendici s’udivano ripercossi dagli echi de’ monti circostanti, è succeduto il sibilo prolungato ed acuto, ma pacifico, della locomotiva che annunzia l’arrivo o che saluta la partenza di tanti e quotidiani viaggiatori; alle agitazioni delle fazioni e alle intestine discordie tennero dietro le tranquille cure e i riposi, a’ quali questi beati recessi, privilegiati da natura, sembrano unicamente destinati.

[21]

La città di Como. — La chiesa di S. Fedele. — La basilica di S. Abbondio. — Il Teatro. — Il Camposanto. — L’albergo Volta. — Chiasso. — Il Crotto e le polpette della Giovannina. — L’Albergo di Mendrisio. — Dottore e albergatore. — Il Monte Generoso. — Salita. — L’albergo del dottor Pasta. — La cura dell’aria. — Geologia, flora e fauna. — Il dottor Pasta. — L’albergo del Generoso. — Il tramonto. — Il Dosso-Bello. — La vetta. — Panorama. — Ancora l’albergo di Mendrisio. — La Cantina di Mendrisio. — L’Ospizio. — Vincenzo Vela. — Ligornetto. — Le cave di Arzo. — Le acque solforose di Stabio. — San Pietro di Castello. — Romanzo storico.

Discesi dalla facile e coltivata eminenza del Baradello, non s’aspetti il lettore ch’io lo conduca subitamente al lago e quivi il tragga al piroscafo che fumiga, ardente della sua corsa quotidiana a Colico, o il faccia entrare nel burchiello, come vorrebbe il navicellaio, che ci sollecita, il berretto nell’una e la catena della barca nell’altra mano.

Como ha ben altro ad intrattenerlo per un giorno, e anche più, quando ami le cose veder per bene, non già solo per la futile soddisfazione di poter dire: “ho visto.„

[22]

Fuor le mura avrà a vedere la chiesa di S. Fedele e la vicina fabbrica di macchine idrauliche del Regazzoni; la basilica di Sant’Abbondio, contemporanea a quella di S. Carpoforo, che ha già visitata sul Baradello, e che servì di cattedrale insino al 1013, in cui il vescovo Alberico v’ebbe a collocare i monaci retti dalla regola di S. Benedetto e la cattedrale aprì in città nel Duomo attuale, che pur interessa di visitare, come uno dei più insigni monumenti architettonici di Lombardia, autore Lorenzo degli Spazzi di Valtellina, compiuto poi da Tomaso Rodari di Maroggia, del quale son forse le due porticine dei fianchi, di squisitissimo lavoro. Ammirerà in esso diversi buoni quadri, fra cui il Natale di Gesù; l’Adorazione dei Magi; i santi Cristoforo e Sebastiano e lo stupendo S. Girolamo di Bernardino Luini; lo Sposalizio di Maria e la Fuga in Egitto di Gaudenzio Ferrari. Nè lasci di dare uno sguardo al Pretorio, che sta a lato del Duomo; al santuario del Crocifisso, per la fama che vi chiama a migliaja i divoti; al Liceo, dove è interessante il gabinetto di fisica, in cui si trovano macchine che servirono a quel sovrano intelletto scopritore della pila, ad Alessandro Volta vuo’ dire, al quale nella piazzetta prossima al lago venne eretta una statua, mediocre opera di Pompeo Marchesi; al Teatro, architettato dal Cusi, ampliato dal Ruspini e co’ bei dipinti del Pagliano e dello Speluzzi. Veda anche il Camposanto, architettato dal Tatti, e in cui si chiudono lodevoli monumenti, fra cui uno lodatissimo d’Antonio Tantardini di Milano.

Il ricapito poi per l’intera giornata e per quanto [23] ti avverrà di passare in Como, non andrai errato ad eleggerlo all’albergo Volta che, in riva al lago, sta presso al luogo d’imbarcazione sui piroscafi. Ammodernato, vi si introdussero tutte le lautezze d’un albergo di prim’ordine, e il forestiero di qualunque nazione e di qualunque più elevata condizione non può che trovarsi a suo bell’agio.

Era indispensabile codesta indicazione; il lasciarla sarebbe stata mancanza verso il lettore, ingiustizia verso chi ha dotato Como di uno stabilimento, senza cui avevasi ragione, scesi appena dalla Camerlata, difilarsi pari pari al vapore, per ire in traccia d’albergo o alla Regina d’Inghilterra presso Cernobbio, o alla Cadenabbia, o a Bellagio od a Menaggio.

Una passeggiata conviene ora che facciamo insieme, la quale avrei volontieri riservata, per procedere ordinatamente, allorchè giunti a mezzo del lago, che or misuro da Como a Bellagio, ci sarebbe occorso di scendere dalla barca o dal vapore ad Argegno, per metterci dentro la Valle Intelvi. Ma siccome non intendo di abusare delle gambe del mio lettore, nè farlo inerpicare di troppo su per le balze di San Fedele, così per giungere all’egual meta, approfittando delle mutate condizioni politiche che ricondussero fra noi e i nostri vicini della Svizzera le migliori relazioni d’amicizia, perchè già della medesima famiglia, onde non sia più mestieri ricorrere a passaporti o ad altri documenti [24] personali, usciamo di Como, montiamo adagiati in carrozza il facile pendio dell’Olimpino, varchiamo il confine italiano, e, oltrepassato Chiasso...

Ma no; prima di oltrepassarlo, d’una promessa ho a sdebitarmi.

Chiasso era dapprima una borgata, che sembrava fatta apposta per beneficio di noi Lombardi, che volevamo sdrucciolar fuori dalle mani de’ nostri passati dominatori, quando, per un capriccio di poliziotto, per un sospetto generato da cattiva digestione del direttore di polizia di Milano, ci volevano agguantare. Al di là de’ pilastrini che per mezzo di una trave abbarrano il confine, Chiasso si distende, per mezzo diviso dalla strada che conduce a Capolago ed a Lugano, fiancheggiato da erbosi colli e da montagne popolate da paeselli e casolari, come branco di pecore pascenti[3], direbbe il nostro Manzoni. Ora Chiasso ha bel rilievo da una nascente fabbrica di tabacchi, che prepara sì eccellenti cigari, da sembrare che lo faccia espressamente a rendere ancora più insopportabili quelli che a noi dà la Regía; ha un albergo; e per noi, che non abbiamo l’agio di soggiornarvi, ha il Crotto della Giovannina, deliziosissimo chalet, d’architettura svizzera, che il mio ottimo ed ospitale amico, il colonnello federale Costantino Bernasconi, ha fabbricato, ma che alla barba sua prese il nome dalla sua conduttrice, e che io raccomando a chi transita per Chiasso, non a’ gaudenti della vicina Como, che già vi corrono la domenica a chiedere le polpette della Giovannina, rese celebri oramai, e che farebbero [25] venire l’acquolina... no, volevo dire l’absinzio in bocca al chiarissimo autore della Giovinezza di Giulio Cesare, perchè di color mogano, com’ei le brama.

La promessa era appunto quella di segnalare questo simpatico recesso, a pochi passi dal paese, lungo l’acqua della Falopia che scorre in sottil vena, protetto dall’ombra di superbi tigli, fatto più bello e più fresco da una cascata pittoresca, e più ricerco pel suo vino di Chambery che vi si beve. Non dimenticherò l’ora che vi ho passata, nè il ballo della sera, dove al suono dell’organetto, uomini e donne di tutte le condizioni repubblicanamente ballonzolavano e si turbinavano in certe polke e in certi waltzer, che direbbonsi impossibili, se veduti non li avessi. Vidi colà l’elegante dalla cravatta bianca irreprensibile e il contrabbandiere in manica di camicia rimboccata all’insù del gomito, la guardia di finanza italiana e lo svizzero carabiniere, l’impiegato e il contadino, l’operaja e la sguajata manutengola del frodo; una baraonda, insomma, vispa, matta e rumorosa da comunicarvi, anche vostro malgrado, il buon umore e l’allegria.

Dopo ciò, tiriamo dritto.

Passiamo Balerna, villa un dì del vescovo di Como, rivendicata ora dal Comune, e arrestiamoci in Mendrisio all’albergo che dal paese assunse il nome d’Albergo di Mendrisio, del signor Bernardino Pasta, che, prima d’essere albergatore fu un egregio pittor di genere, [26] le opere del quale andavan spesso assai lodate alle esposizioni di belle arti nel palazzo di Brera a Milano. Sono quivi le pazienti cavalcature che ci devono condurre sul Generoso; perocchè non abbia detto ancora che lo scopo della nostra passeggiata è l’ascesa al Generoso.

E sarà bene che ci informiamo dapprima se l’albergo che sta sopra a questo monte abbia ancora qualche camera in libertà; perchè avvenga non di rado che inglesi e americani, tedeschi e francesi, italiani e svizzeri, tanto in numero vi si trovino, da non lasciarvi uno de’ cento e più letti che vi stanno; e in tal caso il signor Pasta Bernardino di Mendrisio, fratello al dottor Carlo Pasta, ch’è l’albergatore del Generoso, vi potrà allora ospitare degnamente; perocchè vi abbia adesso allestito il proprio albergo di tutti i conforti della vita.

Ad ogni modo, salvo a ridirne nel ritorno dal Generoso, noi possiamo farvi qui l’asciolvere nostro, mentre staccansi gli asini ed i muli dalla greppia e vi s’adattano le selle per le signore, e troveremo il nostro conto. La via ne richiamerà almen due ore; l’aria del monte ne renderà acuto l’appetito; sarà bene pertanto seguire il mio avviso.

Intanto che facciamo onore alla buona colazione che ci dà il signor Pasta, discorriamo un po’ del Generoso, che dovremo ascendere fra breve.

Esso è il monte più alto di quel gruppo delle Prealpi che sorge fra le valli di Mendrisio e d’Intelvi, e De Welden ne misurò l’altezza barometrica della punta meridionale fino a metri 1740, e il ticinese Lavezzari [27] quella della punta settentrionale fino a metri 1733 sopra il livello del mare[4]. Vien chiamato eziandio Mendrisone e Calvagione, con quest’ultimo nome venendo designato da’ valligiani del versante lombardo; ed appartiene tanto alla Svizzera italiana che alla nostra Lombardia, perchè appunto pria di giungere sulla vetta sta la pietra che divide i due territorj. Ma siccome a noi insegnano gli statistici che nel dire de’ confini d’un paese, non si abbadi a que’ limiti temporanei che può imporre la politica contingente, così certo non andò lontano dal vero chi il Monte Generoso, per la maraviglia del panorama di cui dispone da’ suoi culmini, ebbe a chiamarlo il Righi lombardo, a simiglianza di quello svizzero, che ergesi al di sopra di Zurigo, dove, malgrado la sua antica celebrità e la vista de’ sottoposti laghi di Zug, dei Quattro Cantoni, di Loverz e di Sempach, e de’ monti elvetici, non ha però l’ampiezza dell’orizzonte e la serenità del Generoso, ricinto non da brulle roccie, ma da monti coperti di verzura e di fiori, e sorridente alle acque del Lario e del Ceresio che si vedono scorrergli ai piedi, e più lontano a quelle del lago di Varese coi vicini laghetti di Biandronno, di Monate, di Comabbio e di Muzzano, e più lontano ancora a quelle del Verbano.

[28]

Ma le nostre cavalcature scalpitano, le nostre guide attendono: affrettiamoci. Quando discenderemo domani, occuperemo la giornata nel visitare gli interessanti dintorni del piano.

La via che scegliamo è la migliore. Se non abbiamo aspettato ad andare sul Generoso dalla parte di Vall’Intelvi, a causa del cammino dirupato, mai più non ci vorremmo noi avventurare per l’erta e non meno difficile via di Maroggio sul lago di Lugano e che passa per Rovio. Pigliamo adunque questa stradicciuola che ci scorge a Salorino: sarà la più facile, la più amena.

Breve è il tratto che riesce a quel montano paesello, e presto lasciatolo addietro, s’entra in una valle e quindi in boschi di castagni e faggi, poi si traversano praterie, si rasentano burroni, si aprono prospettive mirabili ed incantevoli: dappertutto si svolgono quadri d’una natura agreste, ma piena di poesia, onde legittima è l’estasi degli artisti, che ad ogni istante vi rinvengono trovate e soggetti a studî ed a schizzi. A quando ridente, a quando severa, sia che si presentino verdi tappeti smaltati di fiori, sia che si parino avanti roccie ed abissi, la via riesce ognora interessante, ed è appena se dal tumulto degli affetti che vi tenzonano nell’anima, tutta occupata dalle più svariate sensazioni, ora liete or melanconiche, e se dalle or sublimi ed or terrene imagini, che vi avvicendano il sorriso e la volontà del piangere, l’inno e l’anacreontica, vi richiama [29] il tintinnío della campanella del vostro ronzino, o l’inciampar di esso in qualche ciottolo importuno.

Non temere, gentile compagna della nostra peregrinazione; nessun pericolo si presenta lungo tutta la via; affidati secura alla robusta guida che fiancheggia la tua comoda cavalcatura, e tutta e interamente godi del nuovo spettacolo che ti si offre davanti.

Ma il filo telegrafico che d’un tratto si vede, ti invita a seguirne il corso e presto ti fa scorgere primi i fumajuoli, che mandando dalle loro gole colonne di fumo, avvertono che la meta è vicina, che l’abitato è imminente.

Ecco, l’albergo si affaccia finalmente; ecco.... lo vedi in tutta la sua estensione. Tanta grandiosità ti fa maravigliato e corri subito a pensare quanto ardimento sia stato quello di chi osò escogitarlo a tanta altezza, poichè siamo a 1209 metri sul livello del mare[5], e quanta fede abbia egli avuto nella sua impresa da avventurare tanta fortuna.

Questo coraggioso fu il signor Carlo Pasta.

Vorrei descrivere l’albergo magnifico a cui siamo arrivati; ma prima ne reclama l’attenzione nostra la persona del suo proprietario. Egli è venuto incontro a riceverci del miglior garbo possibile; è di lui dunque che prima dobbiamo intrattenerci.

[30]

Il signor Carlo Pasta non è soltanto albergatore: egli è il dottor Pasta. Non è quindi a cercarsi se in lui l’idea di rizzare questo magnifico stabilimento sia stata pullulata dall’interesse unicamente: egli, se da esso fosse stato mosso soltanto, non l’avrebbe osato; vorrei dire di più, sarebbe stato temerario. Medico dotto, egli vagheggiò la sua impresa anche a beneficio di chi vorrebbe poi ricercare il ristauramento della salute alla salubrità dell’aere. Sì, quassù sul Generoso non si viene per cure termali; il buon dottore lascia che le acque di queste balze scendano pei due versanti e si gittino per una parte nel Lario, per l’altra nel Ceresio; la cura ch’egli vi offre è quella dell’aria, ed è la meno incomoda, la meno dispendiosa, la più certa. Qui si allargano i polmoni che la bevono, si rinnova l’appetito, si rintegrano le forze, si alleggerisce dalle cure lo spirito, e si discende poi con tanto tesoro di salute e di buon umore da sfidare e le umide brume della bassa e il cumulo, non meno infesto, delle cure cittadine.

Lettore, se a te sono aperte le discipline delle scienze naturali, il tuo cammino può fornirti inoltre larga materia ad osservazioni e studî. Le condizioni geologiche delle roccie e l’abbondanza dei fossili possono esercitare assai spesso il tuo martello, se geologo; come la ricchissima flora ad ogni momento può arricchire la tua raccolta, se botanico.

La natura delle roccie è la calcarea grigia basica dell’êra giurassica; più in su per altro si incontrano banchi estesi stratificati di calcare rosso ammonitico, e più in su ancora altri banchi di un calcare bianco, più comunemente detto majolica, atto a mutarsi in [31] calce eccellente. Sulle vette del Generoso, nella roccia di calcare fosco si scoprirono conchiglie, spirifere, terebratule e pentacriniti, e nel calcare rosso molte specie di ammoniti.

Se poi si voglia erborizzare, verrà in copia sotto mano l’aconito, l’arnica, la genziana, la belladonna, l’assenzio, i rododendri, le rose, gli anemoni, le primule soavi, i ranuncoli, le achillee, le sassifraghe, le cinerarie, i candidi asfodeli, il nero veratro, le dafni alpine, le rute, le peonie, le silene, le betulle, le orchidee, i crisantemi corimbosi, e cento altre specie di piante, che io non saprei enumerare, ma delle quali il dotto Lavizzari ha tenuto esatto conto colla nomenclatura di Linneo e d’altri botanici[6]. Tutti però, anche al nostro occhio profano, col loro abito roseo o cilestro, giallo oppur bianco, violaceo o nero, fra tappeti di verzura e con tutte le gradazioni dell’iride, cospirano a smaltarci il cammino, a rallegrarci la vista, a profumarci l’aere, a compiere l’incanto di sì diverse scene. Fra’ cespugli s’ode il zirlare del tordo, su per gli alberi il gorgheggiare dell’usignuolo e il trillar della capinera; mentre dai greppi inaccessibili modulano i loro canti il passero solitario e il codirosso, e lontano lontano s’ode l’intermittente suono delle campanelle delle mandre pascolanti sulla montagna.

A tutto ciò aggiungi l’azzurra vôlta de’ cieli, limpida e pura come tra’ monti, il bacio dell’aure che ti refrigerano [32] e fanno stormir le frondi, le liste argentee dei laghi che ti vengono poco a poco apparendo, mano mano che salendo domini l’orizzonte, e ti scompajono quindi dietro un colle, per ricomparirti dipoi più estesi.

Io vi consiglio adunque la cura dell’aria del Generoso per una ventina di giorni almeno. Dai primi di maggio a tutto settembre lo stabilimento del dottor Pasta è a vostra disposizione; con riserva, io credo, che lo sia tutto l’anno, quando la ragione e la moda pe’ viaggiatori vi trarranno non interrotto concorso, e una via di ferro, come ho udito dirsi che intendasi di fare, ne agevolerà la salita.

Questo brav’uomo del dottor Pasta diventa ben presto l’amico e il consigliero de’ suoi ospiti. Di gentili e aperte maniere, colto non solo ma dotto, voi vivete tranquilli anche sul più leggiero incomodo di salute. Tutto ciò costituisce il segreto che attira tanto concorso a quest’albergo, sì che non valse a rattenere in Mendrisio più d’un Inglese, cui fu dall’alto telegrafato essere tutte occupate le camere dell’albergo e i più che cento suoi letti.

Stretta la mano al simpatico albergatore, sul piazzale stesso che sta davanti all’albergo, malgrado che la salita vi abbia per avventura un po’ affaticati, pure non potete a meno di rivolgervi a scorrere d’un’occhiata tutt’all’intorno il superbo e pittoresco orizzonte che vi si schiera davanti.

Ma esso vi basti per ora: di quell’orizzonte, ed anche di meglio, ci occuperemo nella gita che faremo sulla vetta di questo monte; ora piuttosto uno sguardo all’edificio.

[33]

La sua ortografia non presenta a primo aspetto eleganza di linee architettoniche; ma in compenso il suo disegno è pieno di armonia e severo. Sorge a tre piani da un terrazzo, entro il quale sono praticati sotterranei, dove è la cucina, la panatteria ed altri locali di servizio. Dalla parte opposta al piazzale d’ingresso ve ne ha un altro con giardino, e da dove l’occhio si spazia lungo il piano lombardo, giù per la china della valle del Po. Quivi è collocato un telescopio inglese, intorno al quale sono sempre i numerosi ospiti in traccia del più diletto punto di vista. Le città, le grosse borgate, le migliaja di villaggi, i santuari co’ loro acuminati campanili, le ferrovie, le lunghe linee delle più vaste strade e quelle de’ fiumi, e i bacini de’ laghi coi fumiganti piroscafi che li solcano, sono disseminati nel più stupendo panorama.

Entrati nell’albergo, tutto ammirar dobbiamo distribuito colla migliore intelligenza. V’è una vasta sala da pranzo, dove tutti i numerosi ospiti convengono all’ora indetta per la table d’hôte; una per la lettura, e vi stanno libri e giornali d’ogni nazione; un’altra assai ben intesa pel bigliardo; e tutte adorne di bei quadri e di specchi e addobbate con semplicità ed eleganza.

I tre piani superiori hanno ognuno una propria sala comune di ricevimento e numerose camere con eleganti suppellettili ed assai soffici letti.

Ho già detto più sopra che i comforts di questo stabilimento sono completati da un servizio telegrafico: la posta poi vi giunge quotidiana colle lettere e coi giornali.

[34]

Se si chiede poi quale il trattamento, la risposta si riassume in una parola: squisito. La cucina vi è ottima e scelta; latte, burro e miele freschissimi sempre e saporitissimi, quali possono fornire l’erbe aromatiche e i fiori della montagna onde si nutrono mandre ed alveari; e dopo tutto, la vostra borsa non si spaventi: i prezzi vi sono moderatissimi.

L’albergo, insomma, è accessibile a tutti, ed è già molto che in mezzo a tanta letizia non si cacci il roditore pensiero che poi vi si abbia a far iscontare in danaro gli splendidi orizzonti, le poetiche passeggiate e il sottile e salutare aere bevuto.

Cominciamo ora le nostre escursioni, poichè ci siamo riposati e rifocillati col copioso pranzo. Come, chiederete voi, ora che il sole tramonta?

— Precisamente perchè il sole tramonta.

Entriamo in questo sentiero quasi orizzontale che fiancheggia l’albergo e guida in dieci minuti alla spianata dal lato occidentale del monte.

Qui esso declina, qui sotto scintilla l’onda del lago di Lugano, ripercossa dai raggi del sole che piega al tramonto.

La scena è stupenda che ti si distende davanti. Nuvoletti frangiati d’oro o porporini vagano là sul confine dell’orizzonte, dove il Rosa lo chiude colle sue cime candide di neve; lunghe strisce del color della viola in altre parti listano il firmamento; il rancio del lembo [35] estremo si muterà fra breve nel rosso di fuoco, onde sembra che il

Ministro maggior della natura

pria di calar dietro i monti, ne baci d’un ardente bacio i culmini più sublimi.

Voi riguardate a quel solenne occaso, nel silenzio religioso di quell’ora; e dalla valle sottoposta, dove l’ombre giganti si distendono, sorge e viene insino a voi la squilla vespertina del villaggio che saluta il dì che muore.

La brezza aleggia più sollecita e viva...

Il sole è sceso dietro la linea de’ lontani monti: la luna gli succede nell’impero del firmamento. — Ritorniamo all’albergo.

Se t’arresti più giorni sul Generoso, non obbliare l’altra vaghissima escursione al Dosso-Bello, da dove ti si offriranno le ridenti sponde del Lario, colla fila non interrotta di paesi e di ville, e ti verrà dato rivedere da lunge la terra che già visitasti del Baradello, e la striscia del fumo che libera la locomotiva che da Camerlata muove per Monza e Milano.

L’indomani affréttati alla escursione più vagheggiata, fino alla vetta cioè del Generoso. È la meta di quanti traggono al già descritto albergo: e ben ne vale la pena. Sono alquanto più di cinquecento metri di altitudine a montarsi (531); il cammino richiede almeno un’ora e mezza.

Non isgomentarti, o lettore, delle prime asperità delle vie aperte sul fianco orientale del monte; più agevole si rende di poi la salita, mercè le cure del dottor Pasta. [36] Sono cinque anfratti che avrai a percorrere, ma dolci, senza vepri nè ciottoloni, in mezzo a pascoli ubertosi, ricchi di mandre, che vedete liberamente pascolare, sì che non la sete, ma piuttosto la curiosità di trovarvi fra roccie calcari una fonte a un chilometro dall’albergo, vi trae a gustar la limpida linfa che vi sorge.

Ma lieti e non affaticati, eccoci pervenuti alla vetta. L’ho già detto: la punta meridionale è a 1740 metri sul livello del mare e la settentrionale è di sei metri più depressa.

Qui sul molle e verde tappeto sediamo, perocchè le infinite meraviglie che ad un tratto si rivelano all’esterrefatto sguardo sieno troppe, e convenga una ad una distinguerle ed ammirarle.

Ah! voi vi sentite ora maggiori di quel che siete, quasi numi che imperate al creato, nel veder tanta e sì stupenda natura svolgersi sotto di voi. Ne’ giorni estivi, mentre sul vostro capo si distende limpida e serena la vôlta de’ cieli, vedreste adunarsi i nembi sotto de’ vostri piedi, scoppiar gli uragani, guizzar le folgori, e l’illusione della vostra divinità vi parrebbe più vera.

Ecco: la vetta, come dissi, è partita in due distinte prominenze, l’una dall’altra distante di circa trecento metri; questa che sogguarda al Lario segna il principio dell’Italia; quella che al Ceresio segna il principio della Svizzera. Su quest’ultima veggonsi gli avanzi di un segnale trigonometrico che servì per la triangolazione iniziata dagli astronomi ai tempi del primo regno d’Italia.

Qui posiamo, esclama pure il Lavizzari, sotto il cielo di Dante, di Colombo, di Leonardo, di Raffaello, di Galileo; [37] qui viviamo sul suolo di Lutero, di Haller, di Rousseau, di Bernouilli, di Saussure. Qui l’anello delle due nazioni; qui la terra dei vulcani tocca la terra dei ghiacciai; qui cessano i lauri, i mirti; qui incominciano i licheni, gli abeti; qui la rosa delle Alpi si intreccia colla peonia peregrina; qui il ranuncolo glaciale s’annoda alla silena insubrica; qui infine la flora del Mediterraneo si sposa alla flora germanica.

Girate ora lentamente lo sguardo all’intorno del vastissimo orizzonte. Da questa parte, che direi italiana, voi vedete dalle montagne della Valtellina, giù giù, seguendo la linea del lago di Como, tutta la lunga sequela di quelle, verdeggianti per lo più, che costituiscono l’ultimo contrafforto delle Alpi, e dietro le altre sul cui pendio s’adagia Bellagio e più giù la Pliniana, il Moncodine o Grigna, il Monte Campione ed il Monte Serada o, come più popolarmente è detto, il Resegone, onorato di mirabile descrizione da Manzoni.

Pervenuto il vostro occhio alla città dei Plinii e di Volta, più in là sospingendolo, per una infinita serie di punti biancheggianti, che sono altrettanti paesi, vi trovate a Monza, quindi a Milano, subito di essa avvertiti dalla freccia ardita dell’aguglia principale del suo Duomo; indi vi si presenta la valle del Po e nel fondo l’azzurra linea degli Appennini. Convergete la pupilla a destra e vedrete Varese, Arona, Novara, Torino: Crema, Cremona e Vigevano le vedrete del pari al manco lato, o in direzione su per giù di Milano.

Poi, a sfondo di quella ove avete distinta Torino, vedete le cime del Rosa e del Bianco incoronati di perpetui geli, il Monviso, il Cenisio, l’Ortlerspitz, il Mischabel, [38] il Pizzo della Bernina, lo Spluga, il Medelser, il Lucmagno, il Gottardo, il Galenstock, il Wetterhorn, il Fünsteraarhorn, l’Eiger, il Mönch, la Jungfrau, il Bietschœrner, l’Aletschkorn, il Fletschorner, il Mittagshorn, il Weissmies, il Cervino, il Winterberg ed altri moltissimi, che dalla vetta di questo Generoso vide e nominò quel rinomato naturalista che è G. Studer, nel suo Panorama des Alpes, disegnato sullo stesso nel 23 settembre 1869, e che io sono lieto di possedere.

Verso ponente poi la vista riesce per avventura più pittoresca, dominando sulla vasta regione montuosa che dalla Val Sássina si stende alla Val Cavargna, scorgendovisi l’estremità del lago di Lugano col villaggio di Porlezza, un breve tratto di quel di Como verso Bellagio, e belle ondulazioni di monti, e vallate disseminate di villaggi, di prati e di boschi, coi più graziosi contrasti di luce e d’ombra, da innamorare un pittore.

L’intrepido passeggiero, dove il voglia, potrà nel suo soggiorno sul Generoso pigliarsi un bel dì lo spasso di scendere dalla sua vetta alla Vall’Intelvi, prendendo il sentiero che mena ad Orimento, indi a San Fedele o a Castiglione in due ore e mezza; da dove potrà andare per San Fedele e Luino ad Osteno, che si specchia nelle onde del Ceresio, oppure per Dizzasco ad Argegno, che si specchia in quelle del Lario.

Ma noi dobbiamo rifare la nostra strada, riedere all’albergo del dottor Pasta, dove le cavalcature ci attendono per ridiscendere a Mendrisio.

[39]

E poichè siam di nuovo all’Albergo di Mendrisio del signor Bernardino Pasta, ch’era una vera necessità per questa grossa borgata (la quale vi rammenta la Gismonda di Silvio Pellico), le lautezze che offre e le comodità che lo fanno raccomandatissimo ai touristes, v’invogliano certo a fermarvi una o più giornate.

Nè vi troverete pentiti, da che le vicinanze hanno non dubbie attrattive per chi a viaggi od anco alle escursioni di piacere non pone scopo il materiale diletto soltanto, ma la ricreazione dello spirito eziandio.

A coloro che di quest’ultima sono poco curanti e preferiscono il primo, additerò le rinomate cantine di Mendrisio stesso, e avanti tutte quella che si denomina il Crotto del monte Generoso, e il buon vino parrà loro migliore per la vaghezza del luogo.

Agli altri indicherò visitare dapprima l’Ospizio di Mendrisio stesso, aperto agli infermi del Canton Ticino, giusta il volere del suo fondatore, il conte Alfonso Turconi. Quivi ammireranno un pregevolissimo bassorilievo in istucco dello scultore Pietro Bernasconi, e una statua rappresentante il Turconi medesimo, alla lode della quale basta pronunziare il nome del suo autore: Vincenzo Vela. — Tanto nomini nullum par elogium!

E poichè v’ho proferito il suo nome, come non visitarne l’elegante edificio, o villa, in Ligornetto, che sta a mezz’ora da Mendrisio e sorge in piccola eminenza tutto recinto da giardini, e dove quell’egregio si ritrasse [40] troppo presto ad onorato riposo? La cupola che si eleva nel mezzo piove la luce sull’ampio locale, dove l’illustre artefice raccolse i modelli delle opere principali sue, che il resero così illustre, da divider egli meritamente col toscano Dupré lo scettro della italiana scultura.

Poi potrete visitare le cave de’ marmi di Arzo, che sono di un rosso variegato, e le acque solforose di Stabio efficacissime e che solo han d’uopo d’avere decenti stabilimenti che le ministrino, per conseguire fama ed affluenza maggiori; e finalmente la storica chiesa di San Pietro presso Castello, che dista pure non più di mezz’ora da Mendrisio.

La rinomanza della chiesuola non è soltanto per la bella vista che vi si gode di parecchie terre svizzere e lombarde, ma altresì per un’orrenda strage avvenutavi in que’ miserevoli tempi che ardevano le ire fratricide de’ Guelfi e de’ Ghibellini.

Gli è un soggetto da romanzo, e però chiuderò la passeggiata nostra, col toglierla di netto dal Lavizzari e ripetervela adesso.

L’avo dell’illustre letterato Virunio Pontico della famiglia dei Busioni di Mendrisio, era Pietro, uomo d’alto affare; e Margherita sua moglie era ornamento delle donne de’ suoi tempi. La loro figlia Lavinia colla rara sua bellezza destava tale ammirazione, che vedevasi costretta ad evitare il pubblico sguardo. Invaghitosi perdutamente [41] di costei il ghibellino Vizzardo Rusca, dimandolla sposa, rinunciando alla dote, e offrendosi non solo alla pace, ma ad imbrandire le armi contro i nemici della famiglia di lei. La supplichevole inchiesta fu negata dai genitori; ma Vizzardo, non perdendo la speranza, e vagando di nottetempo al modo degli innamorati intorno alla dimora della fanciulla, udì una sera da una stanza terrena i genitori di Lavinia dire che avrebbero piuttosto strozzata colle mani loro la figlia, anzichè concederla sposa a Vizzardo. Questi, fremendo d’amore e di sdegno, diessi ad ordire il feroce disegno di esterminare tutta la nemica famiglia. Egli uccise nove figli di Pietro; ma non potè raggiungere Lavinia, che il padre aveva nascosta entro un sotterraneo, ove rimase finchè Vizzardo fu ucciso. Il costui cadavere fu trascinato sulla sepoltura dei nove innocenti e quivi lasciato in pasto alle fiere. Frattanto moriva il padre, il quale fu sepolto in marmoreo avello nella chiesa di San Sisinio alla Torre, sovra un poggio presso Mendrisio.

I Ghibellini andavano tessendo insidie a Giorgio, avvenente fanciullo, decimoquinto figlio di Pietro, e che fu poi padre di Virunio Pontico[7]; volevano farlo divorare dai mastini, che a tal uopo nutrivano. A Margherita riescì di celare il prediletto Giorgio ne’ suoi poderi [42] di Besazio presso il monte San Giorgio. Ma nel tornarsene a casa l’afflitta e irrequieta donna, di nuovo corse indietro per rivedere il figlio, e non avendolo tantosto colà trovato, cadde svenuta, nè si riebbe se non quando il rivide. Diede allora al figlio molto denaro ed un gomitolo di refe (marsupium pecuniarum auri et glomum rephi tradit)[8], comandandogli di fuggire tanto lungi che non udisse più il nome del suo paese. Giorgio recossi a Napoli; e mentre da parecchi anni viveva in molto favore della regina Giovanna, la madre, caduta in potere degli spietati nemici, veniva tratta da Mendrisio al castello di Capolago, e quivi sul lato sinistro della via crudelmente sospesa ad un’arbore. L’infelice Margherita, in procinto di morte, implorava contro gli uccisori de’ nove innocenti suoi figli un vendicatore. Udito l’orrendo fatto, Antonio, altro suo figlio, maggiore di Giorgio, radunò la sua fazione, e nella notte di Natale, entrato nella chiesa di San Pietro in Castello, trucidò uomini, donne, fanciulli ed il sacerdote all’altare; vi lasciò più di cento cadaveri. Questa inaudita strage avvenne nel 1390, quando già da dieci anni Antonio e Giorgio erano andati in lontano esilio. Lavinia, innocente causa di sì miserandi fatti, ricoveratasi a Belluno, ove il fratello Giorgio era capitano del presidio, si consacrò a vita claustrale e fu sepolta nella chiesa di [43] San Francesco. Antonio, andando peregrino al Santo Sepolcro per espiare, secondo l’uso de’ tempi, i suoi delitti, perì in mare.

Compiuta così questa gioconda camminata, rifacciamo ora la strada e riconduciamoci, piena l’anima di sì svariate impressioni, a Como; nè più deviamo quindinnanzi dal proposito delle nostre escursioni per le sole terre dal Lario e per quelle dall’Éupili bagnate.

[45]

Brunate e la leggenda di Guglielmina. — La Grotta del Mago. — Le ville Castiglioni, Sessa, Pertusati e Cornaggia. — Villa Angiolini. — Villa Rattazzi. — U. Rattazzi e Maria Bonaparte Wyse. — Villa Pedraglio. — Le ville Trubetzkoi, Ricordi e Artaria. — La villa Carena inabissata. — Blevio. — La villa Bocarmé e la Comton, ora Lattuada. — Il Pertugio di Blevio. — Il Buco del Nasone. — Le ville Taglioni, Schuwaloff, Vigoni e Sparks. — La Roda e Giuditta Pasta. — Adele Curti. — Il Nino.

Dovrei dedicare questa escursione, più che alla comune de’ miei lettori, a que’ beati gaudenti che si chiaman felici allora che hanno potuto snidare alcun luogo, in cui il buon vino, o la specialità di qualche intingolo o manicaretto li han solleticati. Essi vi danno una fama, una celebrità, che si conserva anche quando la ragione più non ne esista affatto.

E i beati gaudenti intraprendono pellegrinaggi appositi per visitare queste stazioni epicuree: testimonio questo Nino, a cui traggono non soltanto i buongustai della vicina Como, ma e da’ paesi più alquanto lontani e perfin da Milano. Una bella giornata di primavera o d’estate, una festa, il ferragosto, deve essere consacrata [46] a qualche baldoria che già abbia il suo principale obbiettivo nella tavola e più ancora nel buon vino? La brigata operaja di Milano o di Como per acclamazione elegge subito d’andare al Nino.

Seguiamoli noi pure. Avremo noi di tal guisa occasione, più che di deliziarci del buon vino, di rapidamente percorrere le ville che sono sulla destra sponda del lago infino alle sette città di Blevio, che così designansi per celia quelle frazioni d’un unico villaggio che si sparpagliano sul monte, infino a quella punta sporgente, che con quella che ha di fronte, e che denominasi del Pizzo, accenna al fine del primo bacino del lago, il quale si viene ripartendo in tanti bacini, tutti aventi peculiari bellezze, qual più vasto, qual meno.

Pigliam la barca pertanto, e il nostro uomo costeggi pur lentamente questa sponda, su cui poggia il Nino; chè pria di giugnervi, avremo a parlar di più cose.

E poichè ci siamo, vedete là su in alto del monte il paesello di Brunate. A me che amo raccogliere le leggende popolari, come ad un geologo balzerebbe il cuore di gioja alla scoperta d’un petrefatto, o ad un numismatico il ritrovare una medaglia antica, non è possibile passar oltre senza narrarvi che lassù raccontino le comari, come la figliuola di un possente re d’Inghilterra, a cui fanno il nome di Guglielmina, avesse un bel dì (l’epoca però non sanno e tutt’al più se ne sbarazzano colla frase d’uso: ne’ tempi antichi) a fuggire dalla reggia di suo padre, e per farvi vita santa ricoverasse a Brunate e vi morisse poscia in odore di santità. E la pia leggenda ha sì fonde le radici, che le madri alle quali il latte faccia difetto, la invocano protettrice. [47] Quale poi sia la relazione che corra fra la santa giovinetta ed il latte, nè esse lo sanno dire, nè m’accingo a indovinarlo.

Alla falda del monte v’è la Grotta del Mago che potrebbesi visitare, costituita di banchi calcarei che s’incavernano; ma siccome non mi fu detto perchè mai così con nome di mistero nominata, voghiamo avanti.

Qui appena usciti dalla cinta del nuovo porto — il quale, se risponde forse meglio al bisogno cittadino e varrà fors’anco a infrenare certe piene che in passato troppo spesso han nuociuto alla parte di Como che si curva intorno al lago, certo poi le ha rapito anche parte della vista del lago stesso, e il discapito mi par grande —, passato il borgo di Sant’Agostino, incominciano le ville.

E prima la Castiglioni, indi la Sessa, poi la Pertusati; e questa che s’avanza sul promontorio detto di Geno è la villa dei Marchesi Cornaggia, dove un giorno era un convento di Umiliati, che durò dal 1225 al 1516, tramutatosi poi in lazzaretto pei colpiti dalla peste, onde fu travagliata non solo Como, ma Lombardia tutta sul finir del secolo XVI.

Svolta la punta di Geno, si nicchia, come in un angolo che fa il monte, la villa Angiolini; ma più in vista vi tien dietro quella che assume il nome da quell’eminente uomo di Stato che è il commendatore Urbano Rattazzi, a cui ingiustamente tiene Lombardia il broncio per averle estese sollecitamente quelle leggi amministrative che aveva il Piemonte e che le sarebbero pervenute egualmente più tardi, se non dovevano essere [48] un’irrisione il patto dello Statuto patrio che vuol la legge eguale per tutti e l’unità nazionale; senza aggiungere che taluno de’ lombardi deputati d’allora avesse fatto nel Parlamento suonare alta la voce che, fossero state anche ottime le leggi austriache che si avevano prima, per ciò solo si dovessero mutare. Il più liberale di quanti ministri ebbero Piemonte ed Italia, è sventura che scribivendoli piovutici in Milano, e impossessatisi de’ nostri giornali, abbiano potuto sostituirne l’opinione e, facendo la storia a loro talento, avessero a presentare questo illustre personaggio, dal cuore pari allo ingegno eccellente, poco men d’un nemico del paese. Il tempo che non è così grullo e che non giura nelle parole di questi sicofanti, farà la giustizia.

È in questa leggiadra casina che Maria Bonaparte Wyse, bella e colta consorte sua, e fra le più riputate scrittrici francesi, dettò le più lodate pagine della sua Louise de Kelner, in cui tanta parte è trasfusa delle amarezze, onde l’anima sua generosa venne dagli stolti abbeverata.

Se recinto da maggiori simpatie, alle quali avrebbe avuto diritto Urbano Rattazzi, nella quiete di codesta sua villa, dopo le lotte parlamentari e le cure di Stato, vi sarebbe più frequente venuto a ritemprare lo spirito e rinnovare le forze.

Tien dietro, a poca distanza, la villa Pedraglio, e poi ci si affaccia il sospirato Nino.

Diamovi gli ordini pel pranzo, indi proseguiamo a costeggiare questa sponda.

Il principe Trubetzkoi, colle mine si preparò lo spazio [49] entro la dura roccia del monte per rizzarvi un casino di stile nordico, onde colla più sciagurata freddura fu chiamato del principe Turbascogli; non è forse la postura più allegra ad una villa; l’arido sasso che incumbe non vi concede quella gajezza di pensiero, che tutta invece vi ispira la villa Mylius, che, se al vero non mi appongo, è tra le meglio intese del lago. Casa e giardino vi sono egregiamente distribuiti.

Le ville Ricordi e Artaria hanno del pari i loro pregi: presso a queste era la villa Carena, ma un bel dì del novembre 1868 inabissò nelle ore meridiane, volendo fortuna che nessuno degli uomini che vi lavoravano perisse, perchè appena usciti. Fosse lezione ai molti che troppo spesso, ad ampliamento di loro possessi, invadono ciò che spetta al lago, il quale non attende a’ loro comodi, ma viene il dì che si ripiglia i suoi diritti!

Eccoci a Blevio.

È paese alpestre che non mette conto di ascendere, da che le belle ville che adornan la sponda ci seducano meglio; a meno che non vogliate visitar quella che più su è dei signori Bocarmé e che dicono meritevole di vedersi, e la villa e vaghissimo giardino già Comton ed ora spettante al signor F. L. Lattuada, negoziante di Milano; o spingendosi ancora più su, noncuranti delle asprezze del cammino, non vi prenda curiosità di cercare il Pertugio di Blevio, lunga galleria orizzontale alta un braccio al più e occupata dalle acque colatizie della montagna. Se di siffatte naturali cose voi siete amanti, non lasciate allora di volgere la vostra attenzione all’altro speco, o spacco verticale, che da quegli alpigiani vien designato col nome di Buco del Nasone, [50] opportunamente difeso da macigni onde non vi precipitino dentro gli armenti che vi pascolano vicino. Forse nel fondo di tale speco si potrebbero rinvenire fossili, se fosse possibile di praticarvi indagini.

Presso alla chiesa parrocchiale di Blevio è la villa di quella famosa danzatrice che fu Maria Taglioni, la quale, fabbricandola, sperò passarvi gli ozî dell’età matura, quivi pascendosi delle floride memorie che le avrebbero richiamate le corone d’alloro, i ritratti e tante altre opime spoglie de’ suoi teatrali trionfi, che qui depose. Ma la fortuna, bizzarra e spesso crudele iddia, volle disporre altrimenti.

Così chi avrebbe detto al principe Schuwaloff, che vi eresse vicino una graziosa villa con architettura russa, che di essa, come d’ogni altra pompa e commodità mondana, sarebbe stato sì presto schivo, e colla religione greca de’ suoi padri, l’avesse ad abbandonare per rendersi barnabita in Milano, e poscia in Parigi, ove scrisse La mia conversione e la mia vocazione, ivi morendo nel 1859?.... Legata egli questa sua villa del lago a’ suoi compagni di religione, veniva da essi venduta a quel dotto intelletto di donna che fu Cristina Trivulzio principessa di Belgiojoso, autrice di lodate opere dettate nell’idioma francese, e spentasi soltanto nel passato anno 1871. Ora toccò la villa in eredità alla figlia Maria maritata al marchese Trotti.

Tengon dietro le ville Belvedere Vigoni e la Sparks, questa d’architettura svizzera; ambe leggiadre, e con peculiari caratteristiche che le rendono interessanti allo spettatore.

Un’altra villa succede, che ricorda pure entusiasmi [51] teatrali: La Roda è detta e fu di quella grande artista cantante che si nomò Giuditta Pasta. Apparteneva prima a madama Ribier, la crestaja che a Milano fu ricerca da tutto il mondo elegante e accumulò gran fortuna. Venuta poi alle mani della celebre cantante, per la quale Bellini scrisse la Norma e la Sonnambula, cioè i suoi insuperati capolavori musicali, la ampliò d’assai, vi fabbricò, vi dispose giardini ed ombre, e fino a certo tempo vi accolse anche ospiti e amici, fra cui sovente quella gentile e rinomata poetessa che fu Adele Curti, troppo presto rapita alle lettere, e troppo presto e ingiustamente dimenticata, anche da chi ipocritamente si scagliò su colui che fu creduto averne con offesa d’amore accelerato il fine, su colui che invece non ha cessato ancora d’amarla, testimonî questi versi, che di lui si leggono stampati sulla strenna edita in Napoli, intitolata Il Vesuvio, a scopo di beneficenza, e dettati ventiquattro anni dopo quella immatura morte.

Sovente l’ora quando è fatta bruna,

A te pensando che ogni dì più adoro,

Io chieggo ai raggi dell’argentea luna,

Se il tuo bel peplo è della luce loro.

Ed alle stelle che la notte aduna,

Se son le gemme del tuo serto d’oro,

E se dal ciel se ne dispicca alcuna,

Io tremo e quasi per dolcezza moro.

Chè penso allor che tu fedel mantenga

Quella promessa che mi festi pia,

E che ti prego dal Signor m’ottenga.

E che la stella fuggitiva sia

L’anima tua, che dall’empireo venga

A raccoglier la stanca anima mia.

[52]

Giuditta Pasta in questi suoi diletti recessi della Roda trascorse i suoi anni provetti, ma afflitti però da domestici lutti. Ella anche vi morì. Un suo busto, opera egregia dello scalpello del milanese Antonio Tantardini, fu da’ Comensi collocato nel loro casino.

Ma l’ora del pranzo ci richiama al Nino.

La mensa, noi, stando in barca, la vediamo apparecchiata sotto un pergolato che dà sul lago; così al diletto dei cibi avrem congiunto quello non meno grato della vista.

Risparmio la descrizione del Nino: è un’osteria, un restaurant, quel che volete chiamarlo, di volgare architettura a cui chi giunge non fa attenzione. Vi si sbarca, si pon piede su d’un terrazzo, dove son disposte tavole per chi vi mangerà o beverà; v’è buona cucina, v’è buona cantina; chi ci viene, lo sa, se ne approfitta; nè parte, come da tanti altri luoghi, disilluso.

D’altre specialità, che non sieno brigate, canti, giuochi alla morra, suoni di qualche menestrello che capita da Como, non vi saprei dire veramente.

Il Nino è il ritrovo della buona classe borghese, per definirlo in due parole; come per la haute volée è l’albergo della Regina d’Inghilterra, che sta alquanto più in su nella sponda opposta, ed al quale riserbo condurre il lettore in una prossima escursione.

[53]

San Fermo e i volontarî di Garibaldi. — Borgo Vico. — Villa Barbò. — Il Museo di monsignor Giovio e la villa Gallia. — Villa Saporiti, già Villani. — Bonaparte e i deputati di Como. — Palazzo Resta. — Ville Salazar, Bellotti, Mancini, Brivio, Belgiojoso, D’Adda e Pisa. — Villa Mondolfo. — L’Olmo del marchese Raimondi. — Caninio Rufo e Plinio il Giovane.

La meta di questa escursione è pel contrario un cotal po’ aristocratica. Non prometto ai lettori di condurli alla scoperta d’un Crotto, o di qualche elegante albergo: la nostra passeggiata non va che di pochi passi fuor del sobborgo Vico, che si distende sulla destra sponda del lago, il qual può dirsi in questo suo primo bacino una serie non interrotta di ville, che si riflettono con femminile civetteria nelle onde.

Ci basti all’uopo noleggiare un burchiello, e così, toccando appena dei remi, farlo avanzare lentamente. Nè vi darò l’incomodo di scendere ad ogni tratto, chè mi sento d’informarvi d’ogni cosa interessante rimanendo in barca seduti.

Quel filare di piante è il pubblico passeggio della città; più dietro e per la via che vi fu praticata forse [54] trent’anni fa, si ascende a S. Fermo dove ne’ primi di giugno 1859 audacemente i volontarî di Garibaldi attaccarono gli austriaci di Urban e li ruppero con prodigi infiniti di valore.

Dopo la chiesa di S. Giorgio, che precede al pubblico passeggio, incomincia il Borgo Vico e con esso la villa dei marchesi Barbò da Soresina, dove un giorno sorse la celebre villa denominata il Museo del già ricordato Paolo Giovio, vescovo di Nocera, che, a’ suoi giorni, aveva il poco invidiabile coraggio di altamente proclamare aver egli a propria disposizione due penne, l’una d’oro per chi ben lo pagava, di ferro l’altra per chi ciò non faceva: su per giù del resto il mal vezzo di certi giornalisti d’oggidì di mia conoscenza, che senza quel coraggio di dirlo, han tuttavia quell’altro di farlo. Or bene il Giovio, lo storicone altissimo dell’Aretino, in quella sua villa accumulato aveva quante preziosità potè racimolare, sia per doni avuti spontaneamente, sia per premi imposti e ricatti. Nella prefazione alle sue opere Ritratti d’uomini illustri ne fece una lunga descrizione, che, comunque interessante, risparmio al lettore, del quale debbo già di troppo esercitar la pazienza col narrargli delle ville che sussistono realmente adesso. L’abate Gallio demolì nel 1616 il Museo, e la villa che ne sorse sulle rovine si chiamò la Gallia, che ultimò il marchese Fossani, ed ha buone pitture del Morazzone e del Bianchi.

Segue la villa Saporiti, che un dì apparteneva ai marchesi Villani e figurò allora nel processo intentatosi a Londra contro Carlotta di Brunswick, regina d’Inghilterra, del quale dirò parte a parte nella ventura [55] escursione, e narra Cesare Cantù che vi alloggiasse nel 1797 il generale Bonaparte, prescelta per l’eleganza del suo ammobigliamento, e che ai deputati di Como che gli si erano presentati, porgesse franche assicurazioni che non sarebbero ni francesi, ni tedeschi, ma italiani. Dopo i Villani ebbero la villa i Battaglia.

Sul terreno della Badia di Vico fu eretto il palazzo dei conti Resta; più indietro è la villetta elegante dei conti Salazar; ancora lungo il lago sorge quella de’ Bellotti; poi quella de’ nobili Mancini, dei conti Belgiojoso, dei marchesi Brivio, de’ marchesi D’Adda, del banchiere Pisa, e finalmente del conte Sebastiano Mondolfo, che coll’orgoglio legittimo consentito dal merito, giusta il concetto d’Orazio, sume superbiam quæsitam meritis, può come il romano Oratore vantarsi incominciare da sè la nobiltà. Colle ingenti somme da lui consacrate a scopi di beneficenza, coll’ajutare nazionali imprese, egli, triestino, s’è conquistato la cittadinanza milanese e la benemerenza nostra.

In questa sua villa, che siede sulle rive ridenti del Lario, trovò nell’acquisto un prezioso e grandioso dipinto del pittor Bossi, rappresentante l’ingresso del general Pino in Milano da Porta Romana alla testa dell’armata italiana reduce dalle campagne napoleoniche del nord. Interessantissimo riesce principalmente un tal quadro per tutte le foggie di vestir popolare che vi si riscontrano nelle molteplici figure che lo popolano, e più ancora per i ritratti dei principali personaggi che vi sono rappresentati. Vi si ammirano altresì quattro pregevolissimi acquerelli del Migliara, resi ancora più interessanti, perchè istoriati da quattro diversi episodî [56] di quel tristissimo tumulto che finì coll’eccidio dell’infelice ministro Prina, onde si bruttò la storia della mia città.

E così eccoci giunti ora alla meta della nostra odierna escursione: all’Olmo.

Possiamo lasciare la barca.

Codesta villeggiatura, veramente principesca, oscura tutte le altre in grandiosità e ricchezza. Anche la villa che su questa dell’Olmo o ben presso sorgeva, a’ tempi di Plinio, ed era di Caninio Rufo, non era di certo inferiore, se non all’odierna grandiosità, certo alla sua amenità e vaghezza; e poichè mi son proposto di ricordare storici fatti e tradizioni che si collegano a queste ville lariane, mi si permetta che io qui trascriva il brano di Plinio il Giovane[9], nel quale l’amico Caninio Rufo intrattiene di questa sua villa:

“C. Plinio a Caninio Rufo.

„Che fa Como, tua e mia delizia? Che quell’amenissima tua villetta? che quel portico, dove è sempre primavera? Che quell’ombroso boschetto di platani? Che quel verde e lucidissimo canale? Che quel sottoposto ed util lago? Che quel molle e pur saldo stradon gestatorio? Che quel bagno tutto quanto riempito e circondato di sole? Che quel tinello per molti e l’altro per pochi? Che le stanze da giorno e quelle da notte? Ti godi forse a vicenda or le une or le altre? O, come [57] îl solito, ne sei distolto da frequenti corse, a fine di attendere a’ tuoi negozi? Se tu ne godi, sei felice e beato; non sei che volgo se ne fai senza.„

Distrutta, non si sa come nè quando, la villetta di Caninio Rufo, ora questa più vasta vi sorge, che dicesi dell’Olmo. La fabbricò il marchese Innocenzo Odescalchi di Como su’ disegni di quell’illustre architetto ticinese che fu Simone Cantoni[10], vi profuse stucchi, dorature, specchi e dipinti. V’è in una sala una gran fascia di figure scolpite da quell’emulo di Canova che fu Thorwaldsen, e vi sono mille altre preziose cose d’arte.

Toccò questa villa in eredità al marchese Giorgio Raimondi, che generosissimo vi menò lungo tempo la vita; ma dopo le sventure toccate alla insurrezione nostra del 1848, fra le proprietà sequestrate dalla stoltezza de’ proconsoli austriaci, questa fu pure dell’Olmo, che, a sommo dispregio delle cose nostre e in odio del Raimondi, le dorate sale convertirono in caserma, e sallo Iddio di qual modo conciassero tutte quelle preziosità.

Sciolti dopo i sequestri, di tanti guasti stomacato forse il marchese Raimondi, piacendosi d’altre sue comode e non profanate villeggiature, questa più non curò e, se la voce non erra, non ricuserebbe dallo spropriarsene.

Qualche regnante o gran ricco che aspiri a trovarsi [58] lungo il Lario una delizia — poichè nella amenità di queste terre e di queste acque si danno convegni principi e ricchi d’ogni nazione —, vi troverebbe alla villeggiatura dell’Olmo il suo conto, e la villeggiatura dell’Olmo ritornar potrebbe tuttavia a’ suoi giorni di prosperità e splendore.

[59]

Gite montane. — Il trovante dell’Alpe di S. Primo. — Il Sarizzo. — Grotte e caverne. — Grumello. — Villa Celesia. — La Zuccotta e I Tre Simili. — Il signor G. B. Brambilla. — Villa Caprera del signor Loria. — La Tavernola e l’Albergo. — Villa Gonzales. — Il capitano De Cristoforis. — La Villa Bignami. — La Villa Blasis. — A Carlo Blasis. Versi. — Il Bisbino. — Il Pertugio della Volpe. — Marmi e pietre.

Alla campagna, non è sempre a paesi, a mercati, a ville che si ami, a ragion di piacevole passeggiata, andare; ma assai spesso ben anco a cert’altri luoghi, dove o la natura li rese interessanti, o la loro postura concede che si godano panorami od estesi orizzonti. Nè sono cotali escursioni le meno piacevoli, anzi il più spesso sono quelle che divertono meglio. Il lago di Como e il Pian d’Erba, che noi dobbiamo percorrere allegramente insieme, ti presentano, amico lettore, molti e amenissimi punti di tal fatta, che saran certo anche per te deliziose mete a gite, a refezioni allegre, come lo sono per tanti.

D’ordinario infatti vi si va recando il necessario per la colazione: è così buono anche il più semplice companatico quando è ammanito dall’appetito, reso più acuto [60] dal lungo cammino fatto a piedi o sul dosso di qualche mulo o asinello, e dalla fresca brezza che spira sempre dalle frondose selvette, onde si vestono le nostre colline, i nostri monti. E quelle chiare, dolci e fresche linfe che scaturiscono improvvise dai massi, e, formantisi in rivoletti, scendono così seducenti di balza in balza, che t’invitano a gustarle o nel palmo della mano, o alla foggia dei biblici soldati di Gedeone, o nella barchettina di cuojo.

Qui lungo il lago di Como avviene che nelle corse montane che si fanno si trovino altre curiosità, che, anche senza essere geologi e naturalisti, richiamano l’attenzione; quali, a mo’ d’esempio, enormi massi o trovanti di granito, staccati dal monte e per nulla aventi a fare colla natura della roccia di esso. Celebre è quello, a cagion d’esempio, che scorgesi a sinistra del lago sull’alpe di S. Primo e che molti traggono a vedere, e quelli che vedremo sul monte che sovrasta a Blevio. La presenza di tali trovanti ci attesta de’ cataclismi avvenuti, come i fossili e le conchiglie, che su per le vette di queste Prealpi si trovano, ne lascian credere che veramente un giorno fosse questa nostra Lombardia tutta quanta un mare.

Ma di secoli da quel tempo devono essere trascorsi a centinaja.

Diffatti massi erratici si sfruttano dall’industria per fabbriche, e in commercio si conoscono sotto il nome di sarizzo; tanto l’uomo sa trar profitto di tutto!

Richiamano altresì l’attenzione e de’ geologi e dei profani certe grotte e pozzi e caverne che si trovano, come il Pertugio detto della volpe, al quale è diretta [61] la nostra peregrinazione odierna; il Buco di Blevio e quello appellato del Nasone che gli stanno rimpetto; quello dell’Orso su Torrigia, a cui pure ne ho destinata un’altra; e la Grotta della Masera sopra Careno e Premenù sopra Pognana, e il Buco della Nicolina e quello di Vallombria sovra il piano del Tivano, dove pure condurrò più avanti il lettore, e la Tana Selvatica sopra Grandola in Val Menaggio e Biancamonda sopra Villeso, per non dir di tutte.

E siccome mi piace serbare un po’ d’ordine in queste nostre escursioni, e far in modo che nulla sfugga alla nostra osservazione (s’intende nulla del meglio), così, rammentandomi che siam rimasti alla villa del marchese Raimondi, denominata l’Olmo, passiamo in rassegna le graziose e ricche ville che si vengono succedendo: ci parrà più corta la via, per giungere al Pertugio.

Se vi pare di variare, qui potete farne senza della barca; perocchè è una buona via abbastanza larga per trascorrervi la carrozza e farvi pure lo scambio con quell’altra che le venisse incontro per ricondurvi al sentiero che si sale alla montagna. Io per altro ho promesso di accennarvi a tutte queste leggiadre casine che si specchiano come vaghe odalische nel lago, e tiro dritto in barca.

La prima che s’incontra è il Grumello, villa ora del genovese banchiere Celesia, ma che prima fu dei Gallio e poi de’ Giovi. Ha vicino la sua darsena, come, quale in un modo, quale in un altro, l’hanno tutte; perocchè aver la villa lungo il lago e non possedere la sua lancia, o la gondola, o il canotto, o il piccino ed [62] agile sandolino che sfiora appena l’acqua, è quanto non averla. La più parte delle passeggiate è sul lago, e sovr’esso si trascorre sempre al mattino, meno al meriggio, indispensabilmente prima o dopo il desinare. Con taluna di queste snelle imbarcazioni si va al mercato di Como, si passa alla posta del paese a dare e ritirar le lettere, si rasenta la sponda o si traversa per le visite, si va incontro a’ piroscafi per vedervi i passeggieri, o per la sola voluttà di farsi cullare dalle grosse onde che nel moversi ne fan le ruote; si fanno infine le escursioni di piacere; insomma si san sempre trovare le occasioni d’essere in barca; così che possa dirsi, senza dare nell’iperbole, che gran parte della giornata la si passi sovra il lago.

Eccovi questa villa che è al di là della strada: è la Zuccotta e appartiene al signor Giovan Battista Brambilla, banchiere di Milano. Innanzi ad essa sarei tratto a farvi un po’ di maldicenza, non a danno del suo ultimo possessore, ma a beneficio del suo antecessore, sempre nell’interesse della storia; ma preferisco rimandarvi a quel libretto divertentissimo che dettò quello svegliato ingegno di Defendente Sacchi, molti e molti anni fa, allorchè la Zuccotta era venuta alle mani di quel furbissimo abate che fu il professore Pietro Configliachi. Il libretto ha per titolo I tre Simili, e ci dice come qualmente la villa la Zuccotta, acquistata co’ danari d’una signora, rimanesse invece con mirabile artificio proprietà dello abate. L’è tutta una rappresentazione di prestidigitazione da disgradare Cagliostro. A’ tempi in cui usciva questa storia per le stampe, gli Austriaci erano qui nell’apogeo della loro [63] dominazione; epperò dovette stamparsi alla macchia e passarsi dall’uno all’altro, quasi un numero rivoluzionario della Giovine Italia.

Questa villa era stata edificata dai signori Volpi; il Configliachi, da uomo di sottile ingegno, ne l’aveva di molto abbellita; ma chi la ridusse alla vaghezza d’oggidì fu l’odierno proprietario di essa signor Brambilla, che elevandola fino al sommo della collina e occupando parte del Cereseto, che il Cantù dice lodato per fichi squisiti, la fece tra le migliori onde il lago si pompeggia. Quivi accolse oggetti di pittura e di scultura, e deve essere per lui di non poca soddisfazione nel vederli innanzi a sè, ripensare che ognun di essi rappresenta una commissione da lui data a questo o a quell’artista, e da lui data in tempo, quando cioè può valere altresì a beneficenza. Queste cose sono omai così poco e da’ pochi comprese, che rilevarle, per lo scrittore è un dovere.

Più avanti il medesimo signor Brambilla, traendo partito da qualche spazio concessogli dal capriccioso lago, fabbricò un bellissimo palazzino, che, in omaggio al Titano d’Italia, intolò Caprera, e non è a dirsi come lo fornisse d’elegante suppellettile. L’una sola di queste ville oh come appagherebbe le aspirazioni di molti! Ora essa divenne proprietà del ricchissimo signor Loria, che la grande fortuna ammassata ne’ commerci in Egitto sfrutta degnamente fra noi. Il suo palazzo di Milano è tra le migliori e suntuose opere architettoniche del nostro tempo.

Dalla Caprera alla Tavernola, già degli Stagnoli, ora di proprietario tedesco, non corrono che pochi passi. [64] Quivi è facile trovare chi vi affitti, se bramate gustarvi gli ozî lacuali, molto più poi che ora vi si è stabilito un albergo. Il luogo è bello, comoda la casa, proprie le suppellettili, splendide le vicinanze. Non sarà certo inopportuna questa mia designazione. Essa venne architettata da quel valoroso che è il Tatti.