Title: Sonne und Sterne

Author: M. W. Meyer

Release date: May 1, 2021 [eBook #65211]

Most recently updated: October 18, 2024

Language: German

Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.

Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.

Sonne und Sterne

Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde ◈ Stuttgart

Die Gesellschaft Kosmos bezweckt, die Kenntnis der Naturwissenschaften und damit die Freude an der Natur und das Verständnis ihrer Erscheinungen in den weitesten Kreisen unseres Volkes zu verbreiten. – Dieses Ziel sucht die Gesellschaft durch Verbreitung guter naturwissenschaftlicher Literatur zu erreichen im

Kosmos, Handweiser für Naturfreunde

Jährlich 12 Hefte mit 4 Buchbeilagen.

Diese Buchbeilagen sind, von ersten Verfassern geschrieben, im guten Sinne gemeinverständliche Werke naturwissenschaftlichen Inhalts. Vorläufig sind für das Vereinsjahr 1924 festgelegt (Reihenfolge und Änderungen auch im Text vorbehalten):

Jedes Bändchen reich illustriert.

Diese Veröffentlichungen sind durch alle Buchhandlungen zu beziehen; daselbst werden Beitrittserklärungen zum Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde, entgegengenommen. Auch die früher erschienenen Jahrgänge sind noch erhältlich.

Geschäftsstelle des Kosmos: Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart

Von

Dr. M. Wilh. Meyer

Mit zahlreichen Abbildungen

Vierundvierzigste Auflage

Stuttgart

Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde

Geschäftsstelle: Franckh’sche Verlagshandlung

Alle Rechte, besonders das Übersetzungsrecht, vorbehalten.

Gesetzliche Formel für den Rechtsschutz in den Vereinigten Staaten von Nordamerika:

Copyright 1924 by

Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart

Printed in Germany

Stuttgarter Setzmaschinendruckerei Holzinger & Co., Stuttgart.

Es ist Hochsommer. Eine sonnige Landschaft breitet sich vor schneebedeckter Alpenkette aus. Im Wiesengrunde leuchten die Blumen im Sonnenschein und bieten ihre süße Gabe dem sie umschwärmenden Volke der Falter und summenden Käfer. Auch dort über die weiten Kornfelder gießt die Sonne ihre Strahlenfülle, um die Reife der goldenen Ähren zu vollenden. Und auf den plätschernden Wellen des Baches, der am Wiesenrand zwischen Steinen eilig hinabrauscht, der sonnendunstigen Ebene entgegen, spielen die Sonnenstrahlen, die das Wasser dort oben in den Firnfeldern aus langem, todesähnlichem Schlaf befreiten, damit es drunten seine lebenerhaltende Arbeit in unendlicher Verzweigung wiederaufnehmen kann. Über dem waldumrahmten Weiher weiter unten liegen blaue Schleier. Die Sonne, die das Wasser hinabführte aus den Höhen des ewigen Schnees, zieht es hier wieder empor, bis zu den Wolken, die die durstende Ebene mit ihren Regenschauern erquicken.

Überall die Sonne!

Sinkt sie am Abend hinab und vollendet für diesen Tag ihre segenspendende Arbeit, so entzückt sie uns noch mit der unendlichen Schönheit ihrer Untergangsgluten, indem sie sich andern Erdstrichen zuwendet. Niemals rastete ihre Tätigkeit seit Jahrmillionen. In den Tiefen der Erde hat man von einem Pol zum andern versteinerte Pflanzen gefunden, die nur eine tropische Sonnenglut aufwachsen lassen konnte. Überall rings um die Erde herum muß einmal die Sonne ihre ganze Strahlenfülle auf die Erde in vollem Überfluß herabgeschüttet haben, so daß wir heute noch diesen Überfluß wieder aus den Tiefen der Erde hervorgraben, um uns an Urzeit-Sonnenwärme zu erquicken, wenn das wundertätige Gestirn auf seiner jährlichen[6] Reise uns seine Gaben für eine Weile etwas karger bemessen muß. Oder wir lassen ihre unerschöpfliche Kraft für uns in den Maschinen arbeiten, daß wir, mehr und mehr entlastet von menschenunwürdiger körperlicher Arbeit, unsern Geist erweitern und uns freuen können an den tausendfältigen Schönheiten, die die Sonne überall hervorzaubert.

Überall die Sonne!

Auch in uns! Sie war das Sinnbild der ersten Gottheit, zu der die Menschen beteten. Schien sie nicht eine Gottheit selbst? Unerreichbar fern und doch überall. Unmittelbar eingreifend in all unsere Lebensregungen und doch ungreifbar und fast unsichtbar wie ein Gott, denn sie straft den Allzukühnen, der es wagt, sie anzuschauen, mit Blindheit, daß er es niemals wieder wagen kann. Tief zur Erde gebeugt nur durfte man sie verehren. Von allen Dingen in der Welt ist sie dem Wesenlosen am ähnlichsten, und doch gibt es nichts, das so mächtig eingreift in alles Wesen. Die Sonne ist für uns der Inbegriff des Schönen, des Großen, des Heitern, des Beglückenden. Man redet von der Sonne unseres Glückes, die aufgeht, und die auch wieder untergehen kann, doch immer die Hoffnung in uns zurückläßt, daß sie abermals aufgehen wird. Es gibt Menschen, die rings um sich nur Sonnenschein verbreiten, und die lieben wir.

»Geh mir aus der Sonne,« sagte Diogenes zu Alexander, als dieser Mächtigste ihn aufforderte, sich eine Gunst von ihm zu erbitten. Dem glücklichen Naturmenschen ging nichts über sein Bad in der Sonne.

Sonnenlicht und Leben sind verschmelzende Begriffe. Wir werden geboren ans Licht des Tages, und unser Lebenslicht wird einstmals erlöschen.

Und was wissen alle, die diese tausendfältigen Wohltaten der Sonne genießen, und die wir täglich von ihr sprechen, von diesem allgewaltigen Himmelswesen? Wenn wir nicht zufällig Astronomen sind, wohl eigentlich nichts. Das Alltägliche wird uns zu etwas Selbstverständlichem, über das wir nicht weiter nachdenken. Wir verbinden überhaupt mit dem Wort »Sonne« gemeinhin gar nicht den Begriff des Himmelskörpers, sondern meist nur den seiner Wirkungen. Man sagt: Die Landschaft ist in Sonne getaucht; die Sonne bringt es an den Tag usw.

Nichts aber sollte doch für den Wißbegierigen näher liegen, als sich über das Wesen dieser Weltleuchte zu unterrichten, die so unverkennbar im Mittelpunkte alles Geschehens steht.

Was also ist die Sonne?

Schützen wir unsere Augen vor ihren allzu blendenden Strahlen durch ein berußtes Glas oder andere entsprechende Mittel, so sehen wir sie als eine genau kreisrunde Scheibe, deren Durchmesser ungefähr dem des Mondes gleichkommt. Im Laufe eines Jahres ist ihre scheinbare Größe periodischen Schwankungen ausgesetzt, die daher kommen, daß unsere Entfernung von ihr veränderlich ist. Die Erde läuft nämlich nicht in einem genauen Kreise, sondern in einer Ellipse um die Sonne, so daß diese sich uns immer zu Jahresanfang um rund ein Sechzigstel des mittleren Abstandes näher, im Juli um so viel entfernter befindet. Dementsprechend beträgt der Sonnendurchmesser im Januar 32´ 35´´ und im Juli 31´ 31´´, im Durchschnitt also 32´ 3´´.[1]

Dies ist der scheinbare Durchmesser, das heißt, der Durchmesser, wie wir ihn sehen, wie er uns erscheint. Wie groß aber ist die Sonne in Wirklichkeit? Jeder Gegenstand erscheint um so kleiner, je weiter er von uns entfernt ist. Wir können deshalb aus seiner scheinbaren Größe und seiner Entfernung immer seine wahre Größe berechnen. Um also zu erfahren, wie groß die Sonne ist, müssen wir zuerst wissen, wie weit sie von uns entfernt steht.

Da wahres Wissen immer nur auf Erkenntnis beruhen kann, so wollen wir hier wenigstens versuchen, zu verstehen, wie man solche Entfernungen mit Sicherheit messen kann, und wie es überhaupt möglich ist, unsere Meßkette weit über unsern irdischen Wohnsitz hinweg in den Weltraum hinausgreifen zu lassen.

Wer geometrische Kenntnisse besitzt, dem scheint die Aufgabe leicht; er weiß ja, daß er die Entfernung jedes beliebigen, an sich unerreichbaren Gegenstandes ausmessen kann, wenn dieser nur von zwei verschiedenen Punkten aus sichtbar ist, deren Entfernung voneinander man auszumessen vermag. Zwischen jenen beiden Punkten und dem dritten, auszumessenden, läßt sich dann ein Dreieck konstruieren, in dem die eine Seite zwischen den zwei Visierpunkten und die beiden Winkel, die die Richtung des fernen Punktes von jedem der beiden andern angeben, bekannt sind, und damit zugleich alle andern Teile des Dreiecks, also auch die beiden andern Seiten, d. h. die Entfernung jenes dritten Punktes von den Visierpunkten. Geometrisch nicht geschulte Leser können sich die Sache praktisch veranschaulichen, etwa mit drei Meterstäben, die sie zu einem Dreieck zusammenlegen.[8] Man wird dabei auch leicht sehen, daß die Ausmessung um so unsicherer wird, je kleiner das direkt gemessene Stück, die Basis, gegenüber der zu findenden Entfernung ist. Je weiter der Gegenstand in die Ferne rückt, desto weniger sind die Richtungen, die ihn mit den beiden Basisendpunkten verbinden, voneinander verschieden. Ein Fehler in der Ausmessung der Richtungswinkel bringt einen um so größeren Fehler im Resultat hervor, je kleiner die Basis im Vergleich zu der auszumessenden Entfernung ist.

Die Entfernung der Himmelskörper können wir demnach so ausmessen, daß wir uns auf möglichst weit voneinander entfernte Punkte der Erde stellen und gleichzeitig von da aus die Lage des Himmelskörpers bestimmen. Die Verschiedenheit der Richtungen, in denen man dabei den Körper sieht, heißt die Parallaxe, die mit der Entfernung der beiden Beobachtungsstationen voneinander die des Himmelskörpers ergibt.

Dieser Winkel der Parallaxe ist nun, wie jeder Dreieckskundige weiß, derselbe Winkel, unter dem eine auf dem entfernten Himmelskörper stehende Person die Entfernung der beiden irdischen Beobachter voneinander sehen würde: also die ganze Größe der Erde, falls sich die Beobachter an den beiden Endpunkten eines Erddurchmessers befanden. Wir können mithin direkt messen, wie groß oder wie klein im Winkelmaß unsere Erde von dem betreffenden Himmelskörper aus erscheint, das heißt, die scheinbare Größe der Erde, von jenem Himmelskörper gesehen, bestimmen.

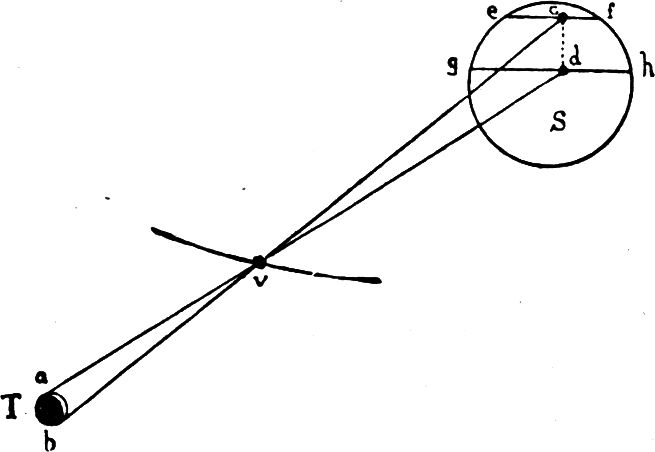

Bei Anwendung dieser Methode auf die Sonne hat man allerdings nun bald erkennen müssen, daß jene »Sonnenparallaxe« so ungemein klein ist, daß sie sich gar nicht genau genug direkt ausmessen ließe. Man mußte zu dieser Fundamentalgröße durch Umwege zu gelangen suchen, deren eingehendere Beschreibung hier zu weit abführen würde. Nur so viel möge angedeutet werden: Man konnte theoretisch genau feststellen, wie weit alle übrigen Planeten, die um die Sonne laufen, von ihr abstehen, wenn man die vorläufig noch unbekannte Entfernung der Erde von ihr gleich eins setzt. Man kann zum Beispiel aus der beobachteten Umlaufszeit der Venus um die Sonne berechnen, daß ihre mittlere Entfernung vom Mittelpunkte des Sonnensystems ganz genau gleich 0,7233322 Teilen der Erdentfernung von der Sonne ist. Wenn man nun die wirkliche Entfernung der Venus von der Sonne oder von uns ausmessen kann, so ist damit offenbar auch die Sonnenentfernung von uns bekannt. Da[9] die Venus aber bei ihrem Umlauf je einmal zwischen Erde und Sonne vorbeigehen muß, so ist dann ihre Entfernung nur 1 – 0,7233… oder 0,2767 Teile von der Sonnenentfernung: Die Parallaxe der Venus ist dann, weil sie so viel näher steht, beinahe viermal größer als die der Sonne und kann also auch um mindestens ebensoviel leichter und genauer gemessen werden. Nun ist freilich unter gewöhnlichen Umständen die Venus überhaupt nicht zu sehen, wenn sie zwischen uns und der Sonne vorbeigeht. Da sie ihr Licht ja allein von der Sonne erhält, so wendet sie uns in jener Stellung ihre Nachtseite zu, die infolge der allgemeinen Helligkeit der Atmosphäre in der Sonnennähe völlig verschwindet. Nur in seltenen Fällen, im Jahrhundert durchschnittlich zweimal, kommt sie so genau zwischen Erde und Sonne vorüber, daß wir sie als scharf begrenzte kleine schwarze Scheibe über die strahlende Sonnenscheibe hinziehen sehen. Es findet dann ein »Venusdurchgang« statt. Die Sehne nun, welche die Venus dabei über die Sonnenscheibe hin beschreibt, wird offenbar verschieden lang sein, je nach der Richtung, aus der wir den Vorgang beobachten. Für einen Beobachter auf der südlichen Halbkugel b in unserer Zeichnung muß die Venus bei c nördlicher über die Sonnenscheibe hinziehen, als für einen bei uns etwa in a aufgestellten Beobachter. Diese Verschiebung für verschiedene irdische Standpunkte gibt aber offenbar die gesuchte Parallaxe. Um sie zu bestimmen, braucht man, wie schon Halley im 17. Jahrhundert erkannt hatte, nur die Ein- und Austritte der Venus am Sonnenrande und dadurch die Zeitdauer zu bestimmen, während deren der Planet vor der Sonne verweilte, woraus sich dann die Länge der Sehne berechnen läßt. Die verschiedene Länge der an den einzelnen Beobachtungsstationen auf diese Weise beobachteten Sehnen ef und gh gibt dann ihre verschiedene Lage auf der Sonnenscheibe an und dadurch auch die parallaktische Verschiebung. Diese Methode der Venusdurchgänge erschien deshalb ganz besonders vorteilhaft, solange man sich noch nicht genügend auf die Sicherheit und Genauigkeit der eigentlichen Winkelmeßinstrumente[10] verlassen konnte, die heute einen ganz erstaunlichen Grad von Präzision gewonnen haben. Es ist daher begreiflich, welch bedeutenden Wert man noch im vergangenen Jahrhundert den Venusdurchgängen von 1874 und 1882 beimaß, zu deren Beobachtung alle zivilisierten Nationen kostspielige Expeditionen in ferne Länder sandten, um so mehr, als unser Jahrhundert überhaupt keine Gelegenheit bietet, das interessante Phänomen zu beobachten. Der nächste Venusdurchgang findet erst wieder am 8. Juni 2004 gegen 10 Uhr morgens nach mitteleuropäischer Zeit statt.

Inzwischen sind aber vorteilhaftere Mittel gefunden worden, den Fundamentalwert der Sonnenparallaxe bis zur letzten Genauigkeit zu bestimmen. Namentlich der 1898 entdeckte kleine Planet Eros bot eine solche Gelegenheit, weil er sich der Erde mehr nähert als irgendein anderes Mitglied des Sonnensystems, den Erdenmond ausgenommen, der für den ins Auge gefaßten Zweck jedoch unbrauchbar ist. Da der Eros lange Zeit hindurch fortwährend am Nachthimmel steht, so kann man ihn unausgesetzt auf weit voneinander abgelegenen Sternwarten beobachten und seine Entfernung von uns dadurch viel genauer bestimmen, als die eines andern Himmelskörpers. Durch sie ist dann zugleich auch die Sonnenentfernung bekannt.

Aus all den viele Jahre fortgesetzten Messungen ergab sich als gegenwärtig wahrscheinlichster Wert der Sonnenparallaxe der kleine Winkel von 8,80 Bogensekunden, der bis auf die Hundertstelsekunde genau sein wird. Die Tausendstelsekunden würde man dagegen noch nicht verbürgen können. Man darf es nun nicht für Haarspalterei und für eine unnötig pedantische Forderung halten, einen Winkel bis zu einer so geringen Größe genau zu bestimmen und darauf jahrelange Arbeit zu verwenden. Es ist wohl zu bedenken, daß dieser kleine Winkel sehr große Entfernungen bedingt. Es ergibt sich aus ihm, daß die Sonne von uns 149 500 000 Kilometer im Durchschnitt entfernt ist. Der 880ste Teil hiervon, der einer Hundertstelsekunde bei der Sonnenparallaxe entspricht, ist 170 000 Kilometer oder etwa das Dreizehnfache des Erddurchmessers, und fast um diesen Betrag bleibt die Sonnenentfernung also immer noch unsicher bestimmt.

Jener Winkel von 8,80 Bogensekunden drückt nun, wie bereits gesagt, zugleich auch aus, wie groß die Erde, von der Sonne gesehen, erscheinen würde. Ihr Halbmesser hat in Sonnenentfernung diesen[11] Winkel. Da nun die Sonne selbst aus derselben Entfernung unter einem Winkel erscheint, den ich vorhin schon angegeben habe, so ist klar, daß die Sonne um ebensoviel größer sein muß wie die Erde, als jener Winkel von 8,80 Bogensekunden im Halbmesser der Sonne enthalten ist. Das einfache Divisionsexempel ergibt, daß der Durchmesser unseres Zentralgestirns 109mal größer ist als der der Erde. Da der Durchmesser der Erde wegen ihrer Abplattung in verschiedenen Richtungen verschieden ist, so müssen wir weiter präzisieren, daß für die Erde der größte Durchmesser, also im Äquator, gemeint ist, und man sagt deshalb, daß jener Winkel von 8,80 Bogensekunden die »Horizontal-Äquatorial-Parallaxe« der Sonne ist. Da der äquatoriale Durchmesser der Erde 12 755 Kilometer beträgt, so erhalten wir also für den Durchmesser der Sonne 1 390 300 Kilometer.

Welch ein ungeheurer Feuerball! Hundertundneun solcher Himmelskörper wie unsere Erde müßten wir aneinanderreihen, um zwei entgegengesetzte Punkte der Oberfläche des Sonnenballes über seinen Mittelpunkt hinweg zu verbinden. Stellte man die Erde in diesen Mittelpunkt (die Sonne als Hohlkugel angenommen), so könnte der Mond seinen Planeten nicht nur wie jetzt umkreisen, sondern es würde zwischen ihm und der Sonnenoberfläche noch ebensoviel Raum bleiben, wie die Entfernung des Mondes von der Erde beträgt. Die Oberfläche der Sonne ist 109mal 109 oder rund 12 000mal größer als die der Erde. Die ganze Erdoberfläche würde auf der Sonne im Verhältnis nicht größer sein als die Provinz Brandenburg auf der Erde.

Der Rauminhalt zweier Kugeln verhält sich wie die dreimal miteinander multiplizierten Durchmesser. Wir finden also, daß im Innern der Sonne über 1 300 000 Erdkugeln stecken könnten. Unser Planet verschwindet geradezu in der Sonne. Wir können es wohl begreifen, wie sie die Vorherrschaft auch über alle übrigen Planeten für sich in Anspruch nimmt.

Freilich kann sie diese Vorherrschaft nur vermöge ihres wirklichen Übergewichts an Masse üben, das nicht ganz so bedeutend ist. Wir sind imstande, die Sonne auf die Wagschale zu legen und zu bestimmen, wieviel sie schwerer ist als die Erde, und man kann also schließlich auch ihr Gewicht in Kilogrammen angeben, weil wir ja das der Erde kennen. Diese Wage der Himmelskörper ist die Anziehungskraft, die sie aufeinander ausüben. Es fand sich, daß man aus der Sonnenmasse 324 400 Weltkörper vom Gewicht unserer Erde[12] formen könnte. Diese Zahl ist also etwa viermal kleiner als das Verhältnis des Volumens der beiden Weltkörper, das ich vorhin angab. Die Masse der Sonne nimmt einen viermal größeren Raum ein als die gleichschwere Erdmasse, sie ist viermal lockerer verteilt und deshalb durchschnittlich nicht viel dichter als Wasser unter normalen irdischen Verhältnissen.

Welche ungeheure Kraft von dieser Sonnenmasse ausstrahlt, davon kann man sich keine Vorstellung machen. Wir können sie nur ziffermäßig angeben und in Vergleich stellen. Was wir auf der Erde von ihrer strahlenden Kraft verspüren, ist ja wieder nur ein verschwindender Teil ihrer Gesamtkraft. Wissen wir doch schon, daß unser Planet, von der Sonne gesehen, nur als ein Scheibchen von 17,6´´ Durchmesser erscheint, das ist kleiner, als die übrigen Planeten für uns meistens erscheinen. Die Sonne strahlt nun ihre Kraft rings über das ganze Himmelsgewölbe hin, und uns kommt deshalb nur der Teil davon zugute, den die Erdscheibe von der ganzen Fläche des Himmelsgewölbes ausmacht. Wir finden so, daß nur der 2735millionste Teil der wirklichen strahlenden Kraft der Sonne all jene unermeßlich großen und vielartigen Wirkungen auf unserer Erdenwelt hervorbringt, denen unsere gesamte lebendige Natur ihr Dasein verdankt. Mit diesen Wirkungen der Sonnenkraft auf der Erde wollen wir uns zunächst noch ein wenig eingehender ziffermäßig beschäftigen.

Ihre augenfälligste Wirkung ist die des Lichtes. Wie hell ist die Sonne? Wir vergleichen ihr Licht mit dem einer sogenannten Normalkerze (Hefner-Lampe), die wir in einem Meter Entfernung aufstellen. Wir finden dann, daß erst 100 000 solcher Kerzen ein weißes Stück Papier ebenso hell beleuchten wie der Sonnenschein. Die betreffenden Beobachtungen wurden von Fabri in Marseille ausgeführt und gelten für den Meereshorizont und die Zenitstellung der Sonne in ihrer mittleren Entfernung von uns. Dies ist wichtig, weil von der Sonnenstrahlung beim Durchdringen unserer Atmosphäre ein sehr beträchtlicher Teil verloren geht; wieviel, läßt sich schwer genau angeben, da wir den Zustand der obersten Luftschichten und deren wahre Höhe nicht kennen. Aus der Zunahme der Sonnenstrahlung auf hohen Bergen kann man indes schließen, daß mindestens die Hälfte davon in der Atmosphäre verloren geht, und aus anderen Untersuchungen geht hervor, daß das Sonnenlicht in Wirklichkeit die Kraft von etwa 288 000 Kerzen besitzt, wohl gemerkt,[13] diese letzteren müssen in einem Meter Entfernung stehen, während die Sonne 149 Millionen Kilometer von dem Schirm entfernt ist, den sie trotzdem gleich stark beleuchtet. Am Grunde der Atmosphäre übt jeder Quadratmillimeter der Sonnenoberfläche, die wir als Leuchtkörper betrachten, eine Leuchtkraft von 1800 Kerzen aus, während beispielsweise dieselbe Fläche der doch so intensiv strahlenden Kohle einer elektrischen Bogenlampe nur gegen 200 Kerzen Lichtstärke besitzt. Wir haben ja auch alle schon gesehen, wenn einmal eine Bogenlampe im hellen Sonnenschein brannte, wie sie geradezu zum Nachtlichtchen wurde, ohne alle Kraft.

Welche enorme Hitze muß die Sonne besitzen, um in so intensiver Weißglut dieses Licht ausstrahlen zu können! Man vermag natürlich auch die Wärmestrahlung der Sonne zu messen, aber diese Beobachtungen sind noch mehr Fehlerquellen ausgesetzt als die Messung ihrer Leuchtkraft, weil die Atmosphäre noch in viel unkontrollierbarerer Weise Wärme verschluckt als Licht. Der wechselnde Feuchtigkeitsgehalt spielt dabei namentlich eine große Rolle. Die direkte Wärmestrahlung ist natürlich etwas ganz anderes als die Lufttemperatur. So muß zum Beispiel die Sonne während unseres Winters uns mehr Wärme zustrahlen als im Sommer, weil sie uns dann, wie ich schon weiter oben (S. 7) erklärte, näher steht. Man bestimmte früher diese Wärmeeinstrahlung, indem man beobachtete, um wieviel in einer bestimmten Zeit die Angaben eines schwarz berußten und den direkten Sonnenstrahlen ausgesetzten Thermometers stiegen. Eine schwarze Fläche, ein sogenannter vollkommen schwarzer Körper, nimmt nämlich alle Wärmestrahlen in sich auf, strahlt keine davon wieder zurück, wie alle andern. In neuerer Zeit hat man indes viel feinere Methoden gefunden, um jene uns beständig von dem gewaltigen Zentralherde zuströmende Wärmemenge zu bestimmen. Von ganz wunderbarer Empfindlichkeit ist in dieser Hinsicht das Bolometer, ein Instrument, durch das die Wärme auf sehr schwache elektrische Ströme einwirkt, deren Schwankungen man mißt. Dies ist mit einer Genauigkeit möglich, daß selbst eine Wärmeschwankung von nur dem hundertmillionsten Teil eines Zentigrades dem Beobachter nicht mehr entgeht. Mit diesem Instrumente hat namentlich der amerikanische Astrophysiker Langley jahrelange Beobachtungsreihen zum Teil auf hohen Bergen angestellt, die von epochemachender Bedeutung wurden.

Aus allen betreffenden Untersuchungen schließt Scheiner in[14] Potsdam, daß an der Grenze unserer Atmosphäre die Sonne einer Fläche von einem Quadratmeter in jeder Minute 4, unter Umständen auch bis 6 sogenannte Wärmeeinheiten oder Kalorien zuströmt. Eine solche bezeichnet die Wärmemenge, die erforderlich ist, um ein Gramm Wasser einen Zentigrad wärmer zu machen. Jene die Wärmestrahlung der Sonne ausdrückende Zahl heißt die Solarkonstante. Da nun auch die Wärmestrahlung ganz ebenso wie das Licht im Quadrat der Entfernung abnimmt, so kann man aus dieser Zahl die wirkliche Temperatur der Sonnenoberfläche ableiten und findet dafür etwa 7000 Zentigrade. Dies ist etwas mehr als noch einmal so heiß wie die Kohlenspitzen einer Bogenlampe sind. Wir kommen hier also nicht zu gar so übermäßigen Zahlen, wie man sie früher unter falschen Voraussetzungen gefunden hatte, als man der Sonne noch bis zu 10 Millionen Grad Hitze zuschrieb. Es ist nicht unmöglich, daß einstmals unsere Technik imstande sein wird, die Hitze der Sonnenoberfläche künstlich zu erzeugen, um dann experimentell genauer zu prüfen, in welchen physischen Zuständen die uns bekannten Stoffe sich dort befinden.

Aber ganz gewaltig sind doch die Kraftmengen, die durch diese Wärmestrahlung der Erde zuströmen. Nach Scheiner strahlt die Sonne jährlich eine Wärmemenge aus, die sich in Kalorien durch eine Zahl ausdrückt, welche mit 58 beginnt und 33stellig ist. Der Erde kommt davon nur etwa der 2000millionste Teil zu, wie wir schon wissen, das macht immer noch etwa 96 000 Billionen Kalorien. Man kann sich nun diese Wärme in Arbeitsleistung umgesetzt denken, z. B. als ob man Dampfmaschinen damit heizte und dann arbeiten ließe. Die moderne Wärmelehre zeigt dann, daß eine solche Kalorie imstande ist, das Gewicht von einem Gramm um 428 Meter zu heben. Danach finden wir als gesamte Arbeitsleistung der Sonne auf der Erde, durch ihre Wärmestrahlung, daß sie in jeder Sekunde 32 600 Millionen Tonnen zu je 1000 Kilo um einen Kilometer heben könnte.

Mit dieser ungeheuren Kraft bewegt die Sonne zunächst die atmosphärische Maschine und hebt damit, wie wir täglich vor Augen sehen, ganz gewaltige Lasten bis zu den Wolken hinauf, nämlich das verdunstende Wasser. Aus den meteorologischen Beobachtungen allein folgt, daß jährlich etwa 660 Billionen Kubikmeter Wasser, von denen jedes das Gewicht einer Tonne hat, nicht nur zur Höhe der Wolken emporgehoben, sondern auch noch vom Äquator nach den Polen transportiert werden. Die wieder herabstürzenden[15] Wassermassen arbeiten beständig an der Ausgestaltung der Erdoberfläche, indem sie die Gebirge abtragen und die Meere wieder ausfüllen mit dem in die Tiefe beförderten Erdreich, und alle diese Arbeit verrichtet ausschließlich die Sonne. Nur einen ganz kleinen Bruchteil dieser Kraftfülle benutzen wir, indem wir zum Beispiel vom Niagara, der rechnungsmäßig eine Kraft von 17 Millionen Pferdestärken in der Sekunde entwickelt, verschwindend kleine Wassersträhne abzweigen, deren Fallkraft genügt, ganze Städte mit elektrischem Licht zu versehen. Aber der Niagara ist noch lange nicht der größte unter allen Strömen, die nur durch die Kraft der Sonne ihre ungeheuren Wassermassen aus dem Innern der Kontinente auf Tausende von Kilometern hin bis ins Meer befördern.

Nicht nur die große atmosphärische Maschine bewegt die Sonne, sie greift überall in die mikroskopisch kleinsten Maschinen der Organismen ein und verrichtet dort wahrhafte Wundertaten. Ohne Sonnenlicht und Sonnenwärme könnte keine Pflanze gedeihen. Die Sonne gibt uns unser täglich Brot und noch vieles Schöne und Köstliche dazu. Die Sonne reinigt die veratmete Luft in diesen molekularen Maschinen der Pflanzenzellen auf immer noch gänzlich rätselhafte Weise, indem die grünen Blätter die aus unsern Lungen kommende Kohlensäure einatmen und daraus den Sauerstoff, unsere Lebensluft, abtrennen und uns zurückgeben. Welch unermeßliche Arbeit leistet die Sonne auf diese Weise rings um die Erde herum, indem sie ihr den wundervollen grünen Teppich wirkt!

Nur jener Teil der Sonnenkraft, der im Getriebe der Natur unbenutzt abfällt, würde allein genügen, um der Menschheit alle Last der körperlichen Arbeit von den Schultern zu nehmen, wenn unsere Technik bereits entsprechend ausgebildet wäre, wie es zweifellos einmal geschehen muß, wenn die Vorräte uralter Sonnenkraft, die noch in den Steinkohlenlagern schlummern, verbraucht sein werden. Im kleinen hat man mit dieser Ausnützung schon begonnen. Man treibt bereits heute Dampfmaschinen durch die Sonne in Gegenden, die sehr wasserarm sind, wo man also die Sonnenkraft durch die billige Vermittlung der Kraft des fließenden Wassers nicht ausnützen kann, und wo die Herbeischaffung von Brennmaterial besonders schwierig ist, wie zum Beispiel in den weiten Wüstengebieten Südkaliforniens, in denen vielversprechende Bergwerksunternehmungen entstanden sind. Es wird von einer solchen Maschine berichtet, die, solange die Sonne scheint, beständig die Arbeit von zehn[16] Pferdekräften leistet und in der Minute 6000 Liter Wasser zu Bewässerungszwecken aus der Erde hebt. Die Sonnenkraft wird hier durch einen sehr primitiven Hohlspiegel verdichtet, der aus etwa 1800 kleinen ebenen Spiegelstückchen zusammengesetzt ist und einen Durchmesser von zehn Metern besitzt. Also gerade hier in diesen Wüstengegenden, wo die Sonnenstrahlung alles Wasser verschluckt hat, so daß die Regungen der lebendigen Natur aufzuhören beginnen, hier zwingt der Mensch dieselbe Kraft wieder in ihre sonst geübte heilsame Wirkung zurück, mit der die Sonne den Kreislauf des Wassers reguliert: man läßt sie Wasser schöpfen, wie sie es im großen über den Meeren tut, um es aus den Wolken über die Erdoberfläche erquickend zu verteilen.

Um jene vorhin erwähnte Arbeit von zehn Pferdekräften zu leisten, wird einem Oberflächenstück von zehn Metern Durchmesser die Sonnenwärme entzogen. Welche ungeheuren Mengen von Arbeit verschluckt der Wüstensand der Sahara, den die Sonne glühend heiß macht! Würde nur der dreitausendste Teil der Sahara mit Spiegeln und Maschinen, wie die oben beschriebenen, besetzt, so lieferten sie schon ebensoviel Kraft, wie der ganze Niagara.

Woher nimmt die Sonne alle diese Kraft, die sie seit Jahrmillionen rings in das Weltall hinaussendet? Muß sie nicht einstmals versiegen? Es wäre der Weltuntergang für uns. Schon, wenn ihre Strahlenfülle nur ganz vorübergehend auf einige Minuten von uns abgehalten wird, bei totalen Finsternissen, stocken die Pulse der Natur.

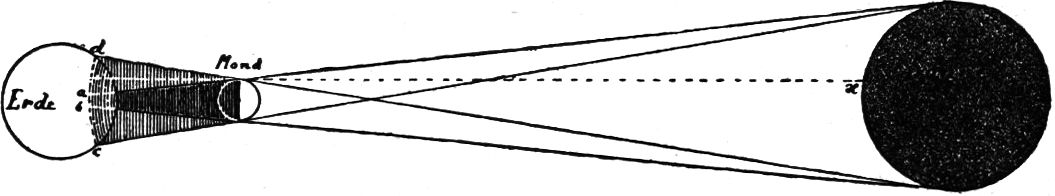

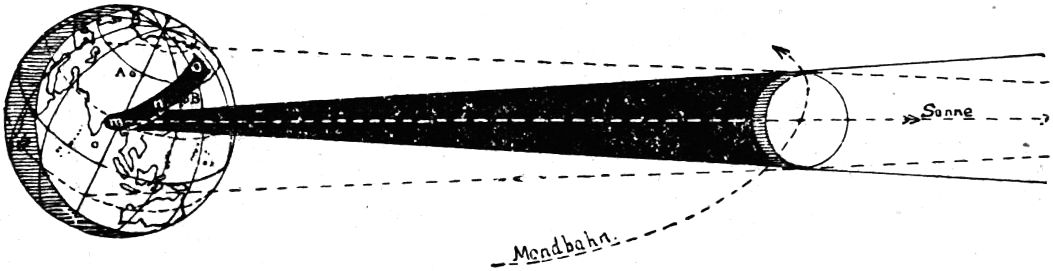

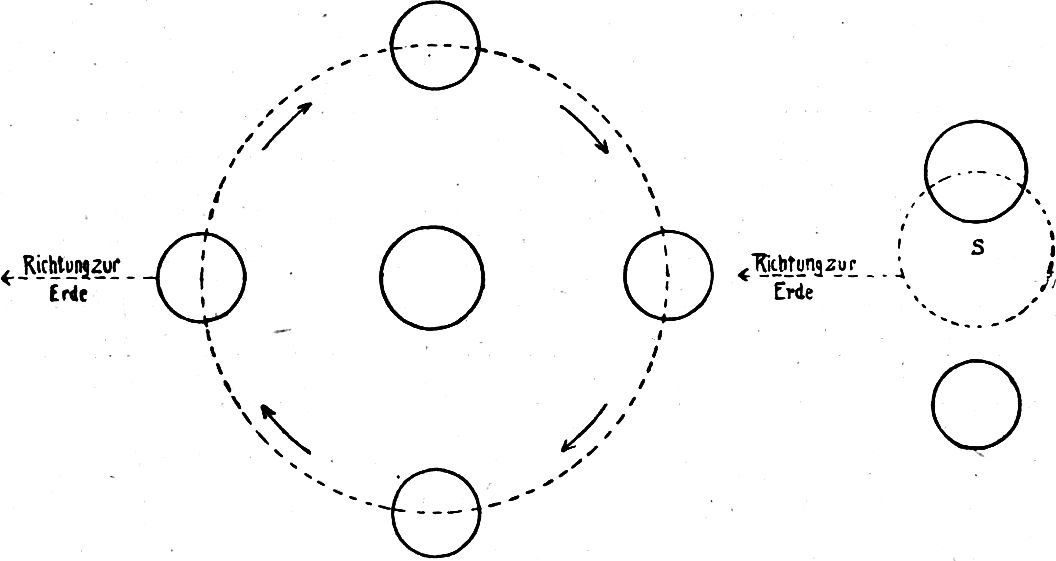

Eine Sonnenfinsternis entsteht bekanntlich dadurch, daß der Mond vor das Tagesgestirn tritt und seine Strahlen abhält. Da der scheinbare Durchmesser des Mondes ungefähr gleich dem der Sonne ist, so kann er diese zuweilen für uns vollkommen verdecken; aber das geschieht nicht jedesmal, wenn er in seinem monatlichen Laufe zwischen Erde und Sonne tritt, weil die Bahnen beider Himmelskörper nicht genau in derselben Ebene liegen. Für gewöhnlich geht zu dieser Neumondszeit unser Begleiter unter oder über der Sonne vorbei, und nur etwa alle Halbjahre tritt er dabei so zwischen die beiden Himmelskörper, daß es je 1–3 Finsternisse gibt; verdeckt uns der Mond die Sonne, so haben wir eine totale oder partielle Sonnenfinsternis. Die Zeichnung auf Seite 17 mag dies veranschaulichen. Auf dem Gebiet von a bis d und von b bis e verdeckt nur ein Teil des Mondes die Sonne; hier ist die Finsternis nur partiell. Sie[17] bietet dem Laienauge nichts Besonderes. In den meisten Fällen würde sie unbemerkt vorübergehen, denn man kann ja die Sonne selbst nicht ansehen. Nur wenn man durch die rechnenden Astronomen vorher aufmerksam gemacht, die Sonne bei solchen Gelegenheiten durch ein berußtes Glas, das die allzu blendenden Strahlen abhält, betrachtet, sieht man, daß sich in der Sonnenscheibe ein kreisförmiger Ausschnitt befindet, der sich langsam von rechts nach links bis zu einer gewissen Grenze weiter herbewegt, um sich auf der andern Seite dann wieder hinauszuschieben. Besondere Phänomene treten dabei nicht auf. Der verdeckte Teil der Sonnenscheibe vermindert die allgemeine Helligkeit der Landschaft nicht. Auch wenn der Mond genau vor die Sonne tritt, sein Durchmesser aber kleiner ist als der der Sonne, ändert sich das Bild noch nicht sehr wesentlich: Es entsteht dann eine ringförmige Finsternis. Um den dunklen Mond herum schlingt sich ein leuchtender Ring, der immer noch Kraft genug besitzt, um die Erde fast wie sonst sonnenhell zu beleuchten. Auch dauert diese Phase der Ringförmigkeit immer nur wenige Minuten.

Die scheinbaren Durchmesser von Sonne und Mond sind nun aber veränderlich wegen der wechselnden Entfernungen der beiden Gestirne von uns. Der Mond kann deshalb die Sonne auch völlig verdecken; dann tritt eine totale Finsternis ein. Auf der Zeichnung findet dies auf dem Gebiet von a bis b statt. Während die Dauer der partiellen Verfinsterung sich über zwei Stunden hinziehen kann, währt die eigentliche totale Verfinsterung nur höchstens acht Minuten, in den meisten Fällen aber viel weniger.

Während dieser kurzen Minuten vollzieht sich nun ein vollkommener Wandel des Naturbildes, der auch auf die naivsten Naturmenschen, ja selbst auf die Tiere einen tiefen Eindruck macht. Die Sonne selbst steht plötzlich als schwarze Scheibe am Himmel, umgeben von einem eigentümlichen Schein, der in silberglänzenden, unregelmäßigen Strahlenbündeln in den fahlgrauen Himmel hinausreicht.[18] Dieser Schein ist die sogenannte Korona, sie ist keine bloß optische Wirkung, sondern etwas Tatsächliches, das uns noch eingehender beschäftigen wird. Der Himmel wird so dunkel, daß die helleren Sterne sichtbar werden, wie in der ersten Dämmerung nach Sonnenuntergang. Aber die allgemeine Stimmung ist vielmehr die eines plötzlich aufziehenden Gewitters. Am Horizonte geht die graue Färbung des Himmels in ein düsteres Violett-Rot über, das sich als langer Streifen hinzieht und von dem Teile der Atmosphäre herrührt, der noch nicht oder nicht mehr vom Mondschatten getroffen wird. Im Augenblicke des Eintritts der Totalität sieht man seltsame, sich schlängelnde fliegende Schatten über die Landschaft dahineilen, deren Ursprung noch nicht sicher erkannt ist, die aber wohl von eigentümlichen abnormen Brechungen des Lichtes in unserer Atmosphäre herrühren, ähnlich den Schlierenbildungen in ungleich dichtem Glase. Ein »Finsterniswind« geht meist dem Mondschatten auf seinem Wege über die Erdoberfläche hin voran; die Temperatur sinkt oft um 2 bis 3 Zentigrad. Kein Wunder, daß auch die lebendige Natur auf diese plötzliche Veränderung der Verhältnisse reagiert. Man sieht die Vögel erschreckt auffliegen; der über sie hinsausende Schatten hat ihnen diesen Schrecken eingejagt, vermutlich, weil sie ihn auf einen herannahenden Feind beziehen. Man kann ein bezügliches Experiment leicht an Fliegen machen, die im Sonnenschein still an der Wand sitzen. Sobald man, etwa durch die Hand, aus beliebiger Entfernung einen Schatten über sie hinstreichen läßt, fliegen sie davon. Dann beobachtet man bei der Totalität, daß Hühner und andere Tiere ihre Nachtquartiere aufsuchen oder sich verstecken, und Blumen sieht man ihre Kelche schließen. Alles dies ist ganz erklärlich, obgleich man es früher geheimnisvollen Einflüssen zuschreiben wollte. Während einer solchen Finsternis sollte ein giftiger Hauch über die Erde hinstreichen, vor dem sich die Tiere und auch die Pflanzen zu schützen suchten. Daß selbst den Menschen, der die Ursache der Erscheinung kennt und sie deshalb nicht zu fürchten braucht, ein Gefühl der Beklommenheit beschleicht, ist auch ganz begreiflich. Ist es doch, als ob ein plötzlicher Riß durch die ganze Natur ginge. In keinem Augenblicke empfindet man mehr und gewissermaßen instinktiv, wie sehr man von dieser gewaltigen Weltleuchte abhängig ist, die sich da plötzlich verfinstert, wie ersterbend an einem bleischweren Himmel hängt, als wolle sie den Weltuntergang ankündigen.

Deshalb gehörten die Finsternisse, die doch in Wirklichkeit niemals Schaden anrichteten, dennoch bei allen Völkern zu den am meisten gefürchteten Naturerscheinungen. Man stellte sich vor, daß ein unsichtbarer Drache an dem strahlenden Gestirn nage, um es nach und nach ganz zu verschlingen. So glaubten zum Beispiel die alten Chinesen, und da man diesem Drachen – dem bösen Prinzip im Gegensatze zu dem in der Sonne verkörperten guten – nicht anders beikommen konnte, so begann man einen Höllenlärm zu schlagen, vor dem sich der Drache so fürchtete, daß er die schon verschlungene Sonne ebenso stückweise wieder von sich gab, wie er sie sich einverleibt hatte. Bei Gelegenheit der Finsternisse fanden deshalb ganz besondere Zeremonien statt, an denen selbst der Kaiser teilnahm. Es war also von großer Wichtigkeit, diese Ereignisse voraussagen zu können, was nach gewissen Erfahrungen über ihre Periodizität auch schon sehr früh gelang. So gaben diese Erscheinungen an der Sonne den ersten Anstoß zu einer rechnenden, theoretischen Astronomie. Es wurden Staatsastronomen angestellt, welche die Aufgabe hatten, den Kalender zu machen und darin die Daten der Finsternisse vorher anzugeben. Sie wurden schon im 3. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung auf das schärfste, meist mit dem Tode bestraft, wenn sie eine Finsternis nicht vorhergesagt hatten. Berühmt ist in dieser Hinsicht die Sonnenfinsternis, die nach den Untersuchungen Theodor v. Oppolzers am 22. Oktober 2137 v. Chr. stattfand. Von ihr wird berichtet, daß die Hofastronomen Hi und Ho sich damals im Amte befanden, sich aber liederlich in Wein versenkten, so daß die Finsternis unverkündet eintrat und eine große Unordnung im Volke hervorrief: »Der Blinde brachte die Trommel zu Ohren, der sparende Mann lief einher, die gemeinen Menschen liefen«, Hi und Ho aber hörten und wußten nichts. Sie mußten ihre nachlässigen Häupter dem Henker überliefern. Diese Sonnenfinsternis ist zugleich das älteste Himmelsereignis, von dem wir eine sichere Überlieferung besitzen.

Solche Überlieferungen sind von höchstem Wert für die astronomische Wissenschaft. Totale Sonnenfinsternisse ereignen sich an einem bestimmten Orte der Erdoberfläche nur sehr selten. Man kann rechnen, daß innerhalb eines bestimmten engeren Gebiets eine solche Erscheinung nur etwa alle 200 Jahre einmal eintritt. So ging der Mondschatten über Norddeutschland zum letztenmal am 19. August 1887 hin, und erst am 7. Oktober 2135 wird er dort wieder erscheinen.[20] Nahezu über Wien hin geht eine Totalitätszone erst wieder am 11. August 1999.

Sonnenfinsternisse an sich sind dagegen auf der Erdoberfläche überhaupt nicht selten. Es ereignen sich mindestens 2, höchstens 5 im Jahre, worunter fast immer eine totale. Die Totalität selbst ist aber immer nur auf einem engen Streifengebiete sichtbar, worüber eben die Spitze des Mondschattens hinzieht, wie aus beistehender Zeichnung zu ersehen ist. m, n, o ist der Weg des Mondschattens über die Erde oder die Totalitätszone. Man wird auch leicht verstehen, daß der Weg, den der Mond scheinbar vor der Sonnenscheibe beschreibt, sehr wesentlich von unserm Standpunkt auf der Erde abhängt. Der Mond steht uns 387mal näher als die Sonne, das heißt, seine Parallaxe ist auch 387mal größer, also etwa 57 Bogenminuten. Um das Doppelte dieses Winkels kann sich also nach unsern Betrachtungen über die Parallaxe der Mond im Maximum perspektivisch gegen die Sonne verschieben, je nachdem man ihn auf dem einen oder dem andern Ende eines Erddurchmessers betrachtet. Das macht beinahe viermal mehr, als der scheinbare Durchmesser dieser beiden Gestirne selbst beträgt. Deshalb kann an einem Orte der Mond die Sonne völlig verdecken, während an einem andern, um etwa vierzig bis fünfzig Breitengrade davon entfernten Orte die beiden Gestirne sich überhaupt nicht berühren, also nicht einmal eine partielle Finsternis stattfindet. Man begreift deshalb auch, welche wichtigen Schlüsse über den Lauf von Sonne und Mond die historische Überlieferung zu geben imstande ist, die uns von totalen Verfinsterungen der Sonne erzählt. In der Hauptsache zu dem Zweck, alte Finsternisse leicht feststellen zu können, hat Theodor v. Oppolzer sein Riesenwerk, den »Kanon der Finsternisse«, geschaffen, an dem auch der Verfasser mit noch einer Reihe von andern Kollegen mitgerechnet hat. Das Werk enthält alle zur Feststellung nötigen Angaben über 8000 Sonnen- und 5200 Mondfinsternisse für die Jahre 1207 v. Chr.[21] bis 2163 n. Chr. Umgekehrt gewinnt aus solchen Untersuchungen auch die historische Wissenschaft, indem der Astronom Daten genau festlegen und ganze Zeitepochen an die rechte Stelle rücken kann, in denen von totalen Sonnenfinsternissen auf bestimmten Gebieten geredet wird. So konnte zum Beispiel die älteste chinesische Zeitrechnung mit der unsrigen verbunden werden.[2]

Wir sahen, welchen mächtigen Einfluß auf die gesamte Natur auch nur das vorübergehende Schwinden der Sonnenstrahlung hervorbrachte, und fragten uns, ob wohl diese Kraftfülle einmal versiegen könne, da am Ende doch nichts in der Welt ewig ist. Dies bedingt die weitere Frage, woher die Sonne all diese Kraft eigentlich nimmt. Wir müssen uns das Riesengestirn etwas näher ansehen, seine Konstitution und die Vorgänge auf ihm studieren um auf diese Fragen Antwort geben zu können.

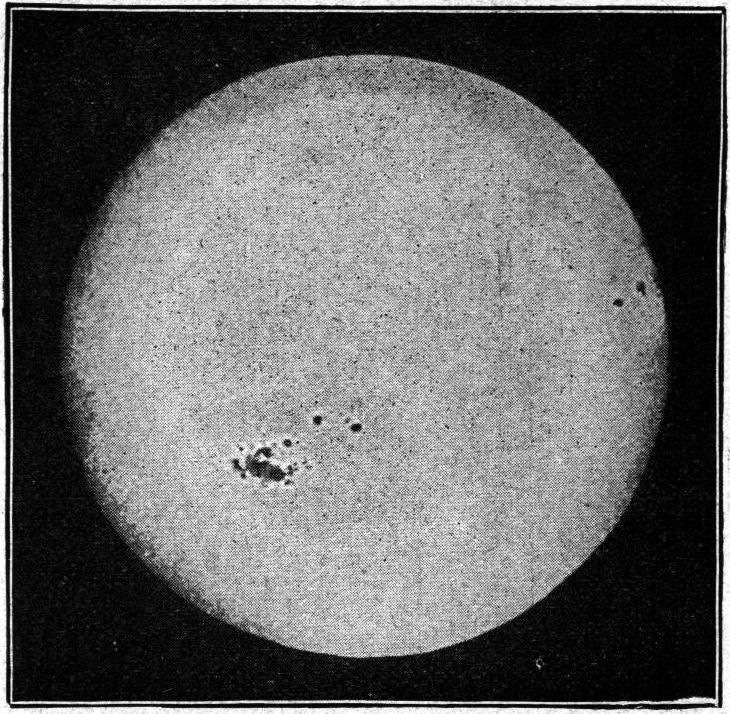

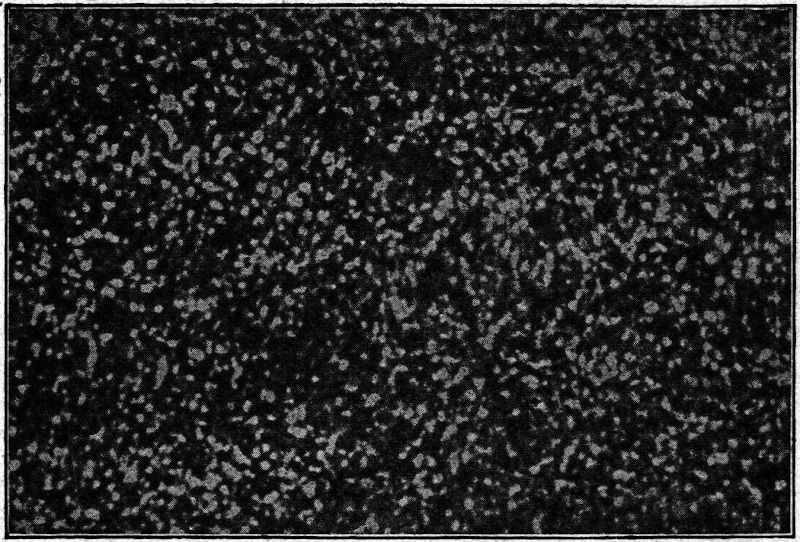

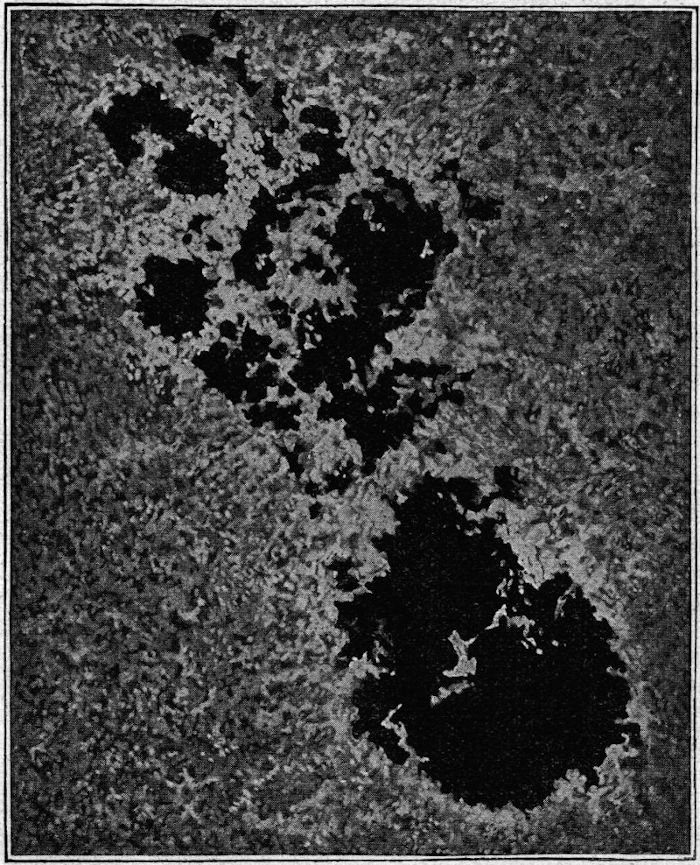

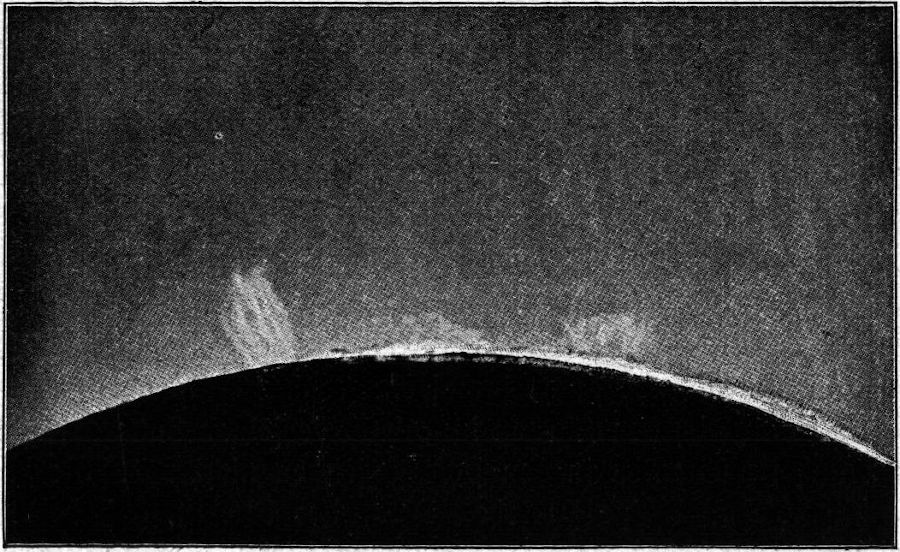

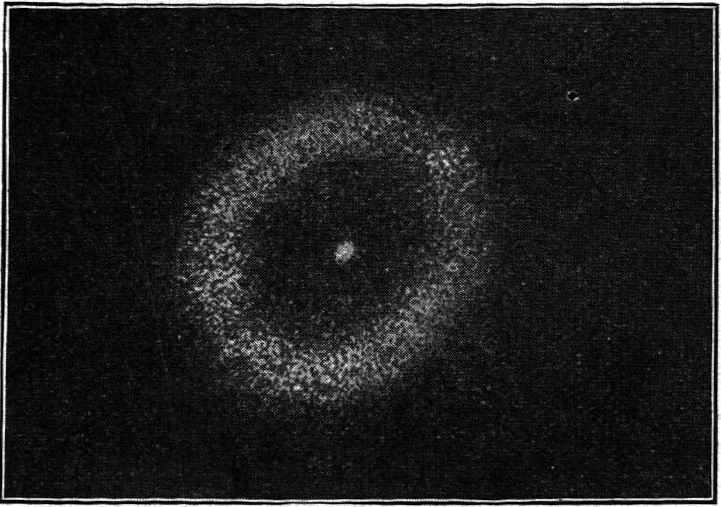

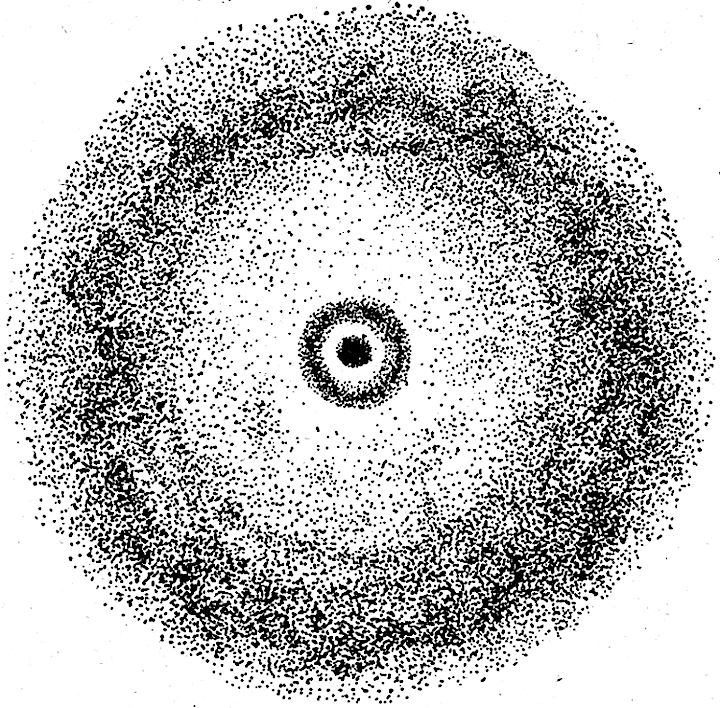

Betrachten wir die Sonne durch ein Fernrohr, oder lassen wir sie ihr eigenes Bild auf der photographischen Platte entwerfen! Da sehen wir dann, daß sie, das Symbol der Reinheit, doch selten ganz fleckenlos ist (s. Abb. oben). Zunächst sehen wir sie überzogen von einer Unzahl von feinen Poren und Linien, einem Netzwerk, das in beständiger Veränderung begriffen ist und offenbar gebildet wird durch Wölkchen, die, unsern Schäfchenwolken (Cirrus) ähnlich, sich eng aneinanderdrängen. Das Ganze nennt man die Granulation der Sonnenoberfläche (s. Abb. S. 22). Man muß sich aber wohl vorstellen, daß diese »Wölkchen« durchschnittlich die Ausdehnung eines irdischen Kontinentes besitzen. Diese wolkenartigen Gebilde grenzen[22] eine bestimmte Atmosphärenschicht der Sonne ab, die sogen. Photosphäre, die eigentliche Lichtspenderin. Über dieser aber befindet sich noch eine andere Luftschicht, die nur bei totalen Finsternissen unmittelbar und deutlich gesehen werden kann und dann einen rosafarbenen Ring um die leuchtende Scheibe bildet, die Chromosphäre. Sie besteht, wie wir gleich noch näher sehen werden, aus den leichtesten bekannten Gasen, Wasserstoff und Helium. Über dieser Schicht endlich breitet sich die oben erwähnte Korona.

Diese Sonnen-Schäfchenwolken sind, wie schon gesagt, in fortwährender Bewegung. Zwei Aufnahmen, zwischen denen nur zehn Minuten liegen, sind oft schon voneinander verschieden. Man wolle wohl bedenken, wie groß die Verschiebungen in Kilometern sein müssen, damit wir sie von uns aus derart erkennen können. Die Sonnenatmosphäre ist in beständiger Unruhe.

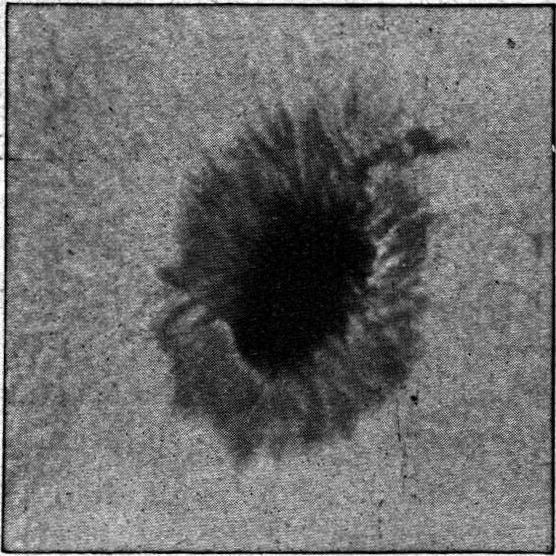

Am deutlichsten tritt dies durch die Sonnenflecke zutage. An den Stellen der Photosphäre, wo ein solcher Fleck hervorbrechen will, wird zunächst oft die Umgebung heller, es entstehen »Fackeln«; aber diese sind durchaus nicht immer die Vorläufer der Flecke, die oft von jenen umgeben werden. Die Flecke brechen oft sehr schnell hervor, so daß sie sich in wenigen Tagen völlig entwickeln. Es kann aber auch Wochen dauern, bis aus kleinen Anfängen schließlich eine ganze Gruppe von Flecken gebildet wird, die lange Zeit, oft Monate hindurch, auf der Sonne verweilt, um sich dann erst wieder langsam aufzulösen. Solche Sonnenflecke können gelegentlich ganz[24] enorme Dimensionen erreichen. So bedeckte eine Fleckengruppe, die im Februar und März 1905 selbst mit dem bloßen Auge sichtbar war, 1/30 der uns zugewandten Sonnenhalbkugel, das ist ein Gebiet, 200mal größer als die ganze Erdoberfläche.

Ein regelmäßiger Fleck hat eine runde Gestalt; er erscheint in der Mitte ganz schwarz, was jedoch nur eine Kontrastwirkung ist, denn man konnte bestimmen, daß dieser Kern immer noch etwa 5000mal heller strahlt wie eine gleichgroße Fläche des Vollmondes. Den Kern umgibt in der Regel der Halbschatten, die Penumbra, die oft von einer Menge strahlenförmig nach der Mitte verlaufender Streifen durchzogen ist. Der ganze Fleck gewinnt dann eine gewisse äußere Ähnlichkeit mit einem Explosionskrater. Aber doch nur selten zeigen die Flecke eine so regelmäßige Gestalt. Oft sehen wir, wie die Materie der Sonnenoberfläche wild durcheinander gewirbelt worden ist, und eine drehende Bewegung ist dabei gelegentlich nicht zu verkennen. Schon der bloße Anblick des Verlaufs der Erscheinung legt die Vermutung nahe, daß man es hier mit ungeheuren Wirbelstürmen zu tun habe, ihrer Entstehung nach nicht unähnlich den irdischen Zyklonen. In einzelnen Fällen, wenn man einen deutlich ausgebildeten Fleck bis an den Sonnenrand verfolgen konnte, sah man, daß es Vertiefungen in der Photosphäre waren, riesige Trichterschlünde, wie sie ja auch die Wolken in unseren Zyklonen bilden. Aber in andern Fällen konnten Flecke auch in so günstiger Lage nicht als Vertiefungen erkannt werden.

Vermutlich brechen aus diesen von strahlender Luft gebildeten Kratern jene ungeheuren rötlichen Flammenzungen hervor, die man früher nur als Protuberanzen am Sonnenrande sehen konnte, wenn bei totalen Verfinsterungen die übrige Helligkeit der Sonne abgedeckt war. Heute hat man mit Hilfe des Spektroskops eine Methode gefunden, durch die man jederzeit diese gewaltigen Eruptionen am Sonnenrande verfolgen kann. Auf der Sonnenscheibe selbst sind sie zwar nicht mehr als solche zu erkennen, aber es wird vermutet, daß die oben erwähnten Fackeln mit jenen Protuberanzen identisch sind. Man sieht den ganzen Sonnenrand über weite Gebiete hinweg mit feinen roten Flämmchen besetzt. Jedenfalls haben wir es in den Flecken, Fackeln und Protuberanzen mit Begleiterscheinungen ungeheurer Eruptionen zu tun, die bald in dieser, bald in jener Form auftreten, so daß oft wohl alle drei Erscheinungsformen[25] miteinander in direkter Verbindung stehen mögen, ohne daß dies so sein müßte.

Völlig aufgeklärt ist es zwar noch nicht, was wir eigentlich in den Protuberanzen vor uns haben, und ob es wirklich immer Eruptionen aus dem Innern des Sonnenballes sind. Einzelne dieser Erscheinungen erweisen sich dazu trotz des größeren Maßstabes, den man an die Sonne zu legen hat, doch als gar zu gewaltig. So hat Pater Fenyi solche Flammenzungen bis zu mehr als einem Drittel des ganzen Sonnendurchmessers oder 500 000 Kilometern, das ist 40mal mehr als unser ganzer Planet von Pol zu Pol mißt, emporschlagen sehen, und zwar mit einer so rasenden Geschwindigkeit, bis zu mehr als 300 Kilometern in der Sekunde, daß man wirklich kaum entsprechend gewaltige Spannkräfte im Sonneninnern voraussetzen kann. Man hat an optische oder elektrische Erscheinungen gedacht, weil auch viele Protuberanzen lange Zeit ziemlich unverändert sich schwebend erhalten. Die Substanzen, die dort scheinbar ausgeschleudert werden, sind meistens Wasserstoff und Helium, die beiden Gase, die die Chromosphäre bilden, welche von den Protuberanzen durchbrochen wird. Nach dieser Ansicht sind nun diese Gase schon immer an jenen Stellen gewesen, nur in einem andern Dichtigkeitsverhältnis wie die Umgebung. Sie besitzen deshalb verschiedenes Brechungs- und Leitungsvermögen. Bei der Bildung eines Sonnenfleckes müssen sich dann Licht- oder elektrische Wirkungen in den ungleich dichten Medien auch ungleich verbreiten und deshalb dieses Emporschlagen gewissermaßen nur vorspiegeln. Auch ist es möglich, daß man es mit Explosionen zu tun hat, das heißt mit plötzlich durch die Vorgänge bei der Bildung eines Fleckes nur ausgelösten chemischen Verbindungen, die sich in den oberhalb schon vorhandenen Gasen so schnell verbreiten. Jedenfalls sehen wir, daß die Umwälzungen, die zu so ausgedehnten Gleichgewichtsstörungen führen, ganz gewaltiger Art sein müssen, wenn uns auch ihre eigentliche Natur noch nicht bekannt ist.

Zum näheren Verständnis dieser Vorgänge müssen wir die eigentümliche Periodizität aller dieser Erscheinungen, die sich auch in einer ganzen Reihe von Vorgängen auf der Erde widerspiegeln, ins Auge fassen.

Die Sonne ist nicht zu allen Zeiten durchschnittlich gleich stark mit Flecken besetzt. Es gibt Jahre, in denen sie wirklich als Sinnbild der Makellosigkeit gelten kann, in andern Jahren dagegen bricht[26] ein Fleck nach dem andern auf, und die ganze Sonnenoberfläche zeigt dann eine besondere Unruhe. Aus Aufzeichnungen, die bis in die Zeit der ersten Anwendung des Fernrohrs auf die Himmelsbeobachtung (1610) zurückreichen, fand Rudolf Wolf in Zürich, daß immer nach 11,11 (111/9) Jahren ganz besonders viele Sonnenflecke auftreten, freilich so, daß das Maximum auch einmal selbst bis zu zwei Jahren früher oder später eintreten kann. Von einer astronomischen Genauigkeit ist hier also keine Rede. Charakteristisch ist es ferner für die Fleckentätigkeit, daß die Zeit vom Minimum zum Maximum deutlich kürzer ist als zurück vom Maximum zur größten Fleckenreinheit. Die erstere Zeit beträgt etwa 5,1, die andere 6,0 Jahre (nach den von Wolfer revidierten Wolfschen Untersuchungen der Sonnentätigkeit von 1610–1874). Diese Ungleichheit entspricht der allgemein auftretenden Erscheinung, daß eine Störung immer schneller hereinbricht, als sie wieder zu beseitigen ist.

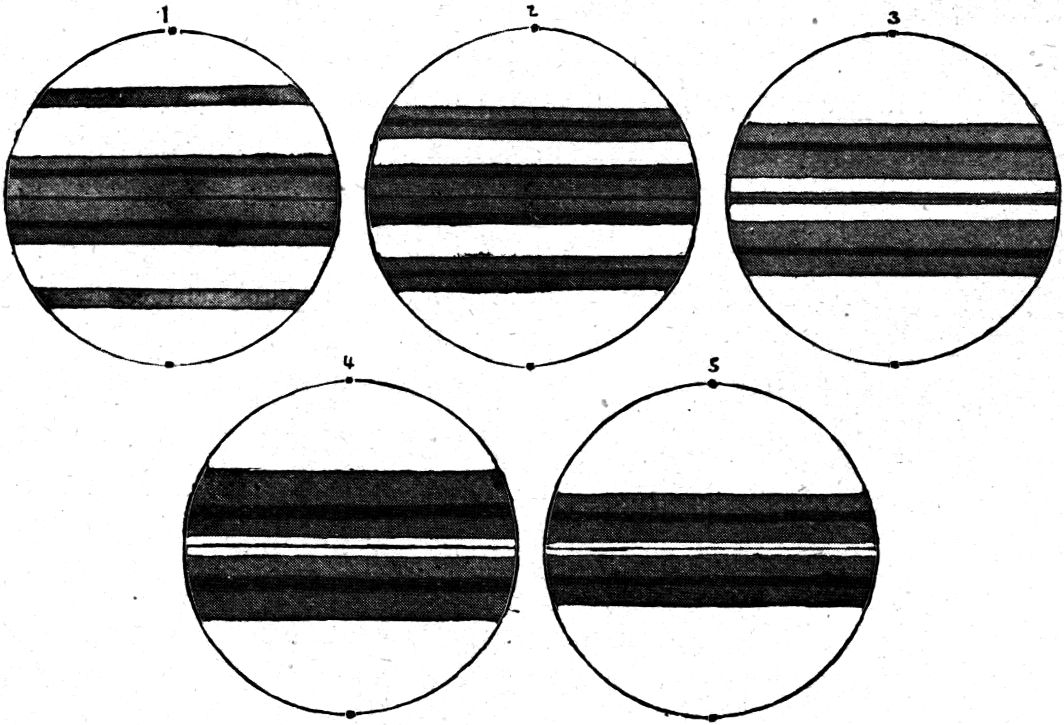

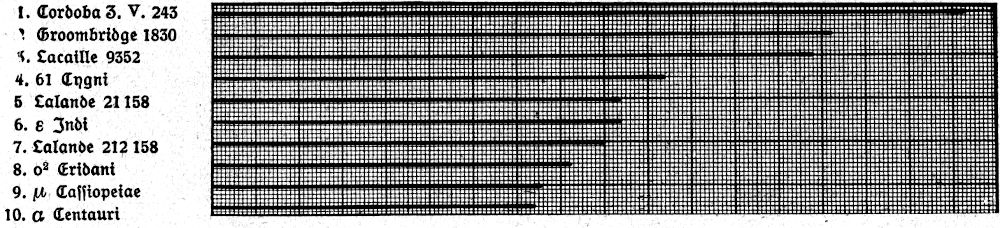

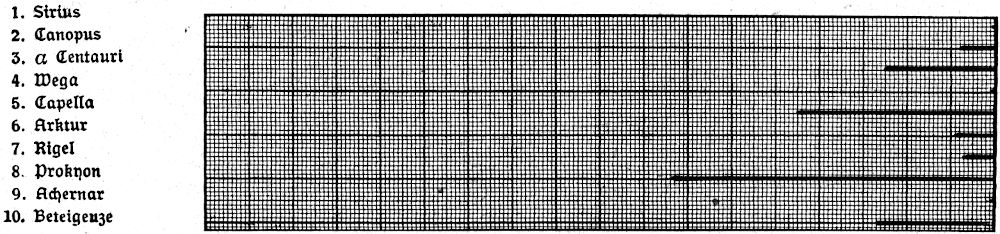

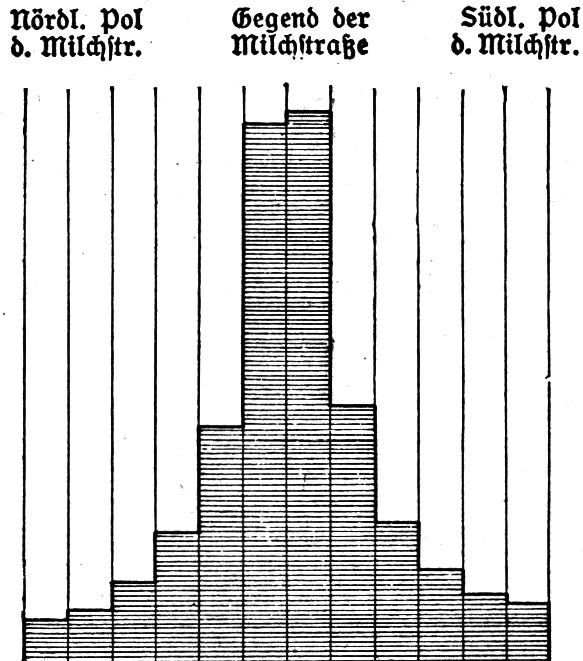

Parallel mit diesen Schwankungen der Sonnentätigkeit geht nun auch die eigentümliche Verteilung der Flecke über die Oberfläche des glühenden Balles. Da sich dieser, worauf wir noch näher zurückkommen, um seine Achse dreht, so kann man auf ihm geometrisch einen Äquator, Breiten- und Längengrade unterscheiden, wie auf der Erde, und also auch in bezug auf diese das Fleckenphänomen studieren. Es fand sich dabei, daß Flecke nur in einer äquatorialen Zone häufig auftreten; schon jenseits einer Breite von 33 Grad nördlich und südlich sind Flecke sehr selten, über 42 Grad werden keine mehr beobachtet. Die den Polen näher kommenden Flecke scheinen besonderen Umständen ihre Existenz zu verdanken, da sie von dem Verlauf der oben erwähnten Periode mehr oder weniger unabhängig sind. Aber auch wieder auf dem Äquator selbst und in seiner nächsten Umgebung sind die Flecke seltener. Nach Beobachtungen in Greenwich, die sich über die Jahre 1874 bis 1902 erstrecken, verläuft nun das Fleckenphänomen folgendermaßen: Das Bild auf Seite 27 veranschaulicht diese Verhältnisse. Während der Zeit des Minimums zeigen sich Flecke in einer Zone, die nicht über 18 Grad Breite zu beiden Seiten reicht. Der Beginn der neuen Tätigkeit kündigt sich dann durch das Auftreten von Flecken in höheren Breiten bei etwa 30 Grad an, so daß zwischen dieser Zone und dem äquatorialen Gürtel ein fast fleckenfreier Raum vorhanden ist. Die neu beginnende Tätigkeit steht also in keinem direkten Zusammenhange mit der alten, die sich auf jenen Äquatorgürtel zurückgezogen[27] hatte. Die Zone der größten Fleckenhäufigkeit rückt nun aber in immer niederere Breiten, bis sich schließlich die neue Zone mit der alten vereinigt, so daß das Maximum der Sonnentätigkeit etwa auf 15 Grad Breite fällt. So wiederholt sich das Spiel regelmäßig. Aber überall zeigen sich auch wieder Abweichungen, so daß man zur Aufstellung eines festen Gesetzes nicht gelangen kann. Auch auf beiden Hemisphären der Sonne scheint die Fleckenfrequenz ungleich zu sein. Während der vorhin angegebenen Beobachtungsperiode war die südliche Halbkugel »fruchtbarer« als die nördliche. In bezug auf die Verteilung nach den Längengraden scheinen gleichfalls gewisse Gegenden, ja bestimmte Punkte für die Fleckenbildung begünstigt zu sein. Dieser Umstand ist sehr beachtenswert, da er darauf hindeutet, daß im Innern der Sonne doch schon irgendwie festere Regionen vorhanden sein müssen, welche allein nur die Ursachen von Störungen sein können, die eben immer wieder an diesen selben Punkten auftreten.

Für uns wandern die Flecke ziemlich schnell über die Sonne hin, weil diese sich in etwa 25½ Tagen einmal um sich selbst dreht. Die genaue Ermittlung dieser Rotationszeit ist Schwierigkeiten unterworfen, weil die Flecke, deren Bewegung man zu diesem Zwecke[28] beobachten muß, immer starke Eigenbewegungen haben, die nur von den sturmartigen Vorgängen, unter denen sie offenbar entstehen, abhängen. Es können deshalb verschiedene Flecke einer Gruppe auch verschieden schnell über die Sonnenscheibe hinziehen, ja es ist die Regel, daß sich eine Gruppe in der Richtung der Rotationsbewegung, also in einem Parallel, auseinanderzieht. Dabei findet nun aber meist eine Abweichung in dem Sinne statt, daß auf der nördlichen Halbkugel die Flecke mehr nach Nordosten, auf der südlichen dagegen nach Südosten gedrängt werden. Dies ist besonders interessant, weil es dem auch auf der Erde für die Zyklone geltenden Rotationsgesetze entspricht. Die Erscheinung rührt daher, daß die Umdrehungsgeschwindigkeit einer Kugel vom Äquator, wo sie am größten ist, bis zu den ruhenden Polen abnimmt. In höhere Breiten übergehende Luftströmungen kommen daher dort mit einer Geschwindigkeit an, die größer ist, als die in jenen Regionen normal herrschende; der Widerstand, den ihre ursprüngliche Geschwindigkeit hier findet, wird dadurch die Veranlassung zu einer in dem angegebenen Sinne umbiegenden Wirbelbewegung.

Diese Verhältnisse machten es schwer, die Eigenbewegung der Flecke von der wirklichen Rotationszeit zu trennen, und eine Reihe von Beobachtern kam deshalb zu dem Schlusse, die normale Umdrehungszeit der Sonnenoberfläche nehme regelmäßig vom Äquator zu den Polen ab. Dabei ist die Rotationszeit von der Rotationsgeschwindigkeit wohl zu unterscheiden; erstere muß natürlich bei einem festen Körper überall dieselbe sein. Für die Sonne dagegen schien sie vom Äquator bis zur Grenze der Fleckenzonen von 25 auf 28 Tage abzunehmen. Beruht dies auch vielleicht auf Irrtum, so scheint doch die eigentliche Äquatorzone der oberen Sonnenatmosphäre in der Tat den übrigen Teilen beständig vorauszueilen. Man hat gemeint, daß die Ursache davon vielleicht das einstmalige Herabstürzen eines Nebelringes gewesen sei, der vordem die Sonne umgab. In einem andern Bändchen dieser Sammlung, das sich mit der Frage eines möglichen Weltunterganges beschäftigt,[3] habe ich die Auflösung und Wiedervereinigung von Planeten mit ihrem Zentralkörper entsprechend geschildert. Ein Planet, der sich durch die allgemeinen Widerstände im Weltraume seiner Sonne zu sehr nähert, wird von ihr in einzelne Teile zerbröckelt, die sich über seine Bahn[29] zu einem Ringe ausbreiten. Durch die Hitze des Sonnenkörpers werden die Bröckelchen in Gasform aufgelöst, und als Nebelring vereinigt sich der Planet endlich wieder mit seinem Mutterkörper. Nach den allgemeinen Gesetzen der Planetenbewegungen mußte solch ein Ring schneller umlaufen, als die Sonne gegenwärtig sich um sich selbst dreht. Sein Aufsturz würde also die Äquatorgegenden in der Tat beschleunigen. Alles dies sind natürlich rein hypothetische Kombinationen.

Ganz denselben Gesetzmäßigkeiten, wie wir sie hier an den Flecken wahrgenommen haben, begegnen wir nun auch bei den Fackeln, jenen hellsten Stellen der Sonnenoberfläche, die meist die Flecke umgeben, aber sehr häufig auch selbständig auftreten. Das Gebiet der Sonnenoberfläche, das von den Fackeln eingenommen wird, ist im allgemeinen bedeutend größer als das von Flecken besetzte, und diese Fackeln sind auch beständiger als die Flecke. Wolfer hat Fackelgruppen nicht so selten beobachtet, die während mehr als acht Umdrehungsperioden wiederkehrten, indem sie nur jene Eigenbewegungen ausführten, wie sie schon bei den Flecken beschrieben wurden. Sonnenflecke sieht man nur in seltenen Fällen während drei oder vier Rotationsperioden wiederkehren, freilich bestand in einem einzelnen Falle auch einmal ein Fleck 18 Monate lang. Die Fackeln sind gleich den Flecken innerhalb derselben Zone am häufigsten; auch sie kommen in den Polargegenden nicht vor. Sie zeigen ebenfalls die elfjährige Periode. Dies alles beweist, daß beide Erscheinungen auf das engste zusammengehören. Dennoch können Fackeln durch mehrere Rotationsperioden bestehen, ohne daß sich aus ihnen ein Fleck entwickelt. Man sieht Flecke über Fackeln scheinbar ohne Zusammenhang mit ihnen ausgestreut. Wir wollen uns hier zunächst darauf beschränken, die Tatsachen der Beobachtung anzuführen. Die ursächlichen Beziehungen können wir erst ins Auge fassen, wenn wir alle hierher gehörigen Erscheinungen überblicken.

Ähnliches wie von den Flecken und Fackeln gilt auch von den Protuberanzen, doch mit einer wesentlichen Einschränkung. Die spektroskopische Untersuchung, auf deren Resultate über die Sonne wir noch im besonderen zurückkommen, hat gezeigt, daß es zwei sehr verschiedene Arten von Protuberanzen gibt, von denen die einen in der Hauptsache nur Wasserstoff und Helium enthalten, die andern aber Metalldämpfe, aus denen die Photosphäre der Sonne besteht. In jenen werden also die Stoffe emporgeschleudert, welche die höheren[30] Schichten der Sonnenhülle, die Chromosphäre, bilden, die andern stehen in Beziehung zu der tieferen Photosphäre.

Die sehr zahlreichen Wasserstoff-Protuberanzen zeigen keinen hervorstechenden Zusammenhang mit den Flecken und Fackeln. Man beobachtet sie am ganzen Sonnenrande bis zu den Polen hin, wenngleich ihre Ausdehnung und Größe doch auch an die Regionen der allgemeinen größeren Sonnentätigkeit gebunden ist. Dagegen stehen die metallischen Protuberanzen in deutlicher Beziehung zu den Fackeln und Flecken. Wolfer teilt mit, daß von »315 metallischen Protuberanzen, die in 39 Rotationsperioden beobachtet waren, 274, d. h. fast 90%, in Fleckengruppen oder doch deren nächster Nähe lagen, 27 oder 10% in Fackelgruppen, die keine Flecke enthielten, und nur 14 oder etwa 5% erschienen gänzlich unabhängig von Flecken- und Fackelbildungen.« Wir dürfen also wohl annehmen, daß die Wasserstoff-Protuberanzen zunächst ihr Entstehen nur Vorgängen verdanken, die sich innerhalb der Chromosphäre abspielen, während die metallischen Protuberanzen ihre Ursache mit den Flecken und Fackeln zugleich im Innern der Sonne haben.

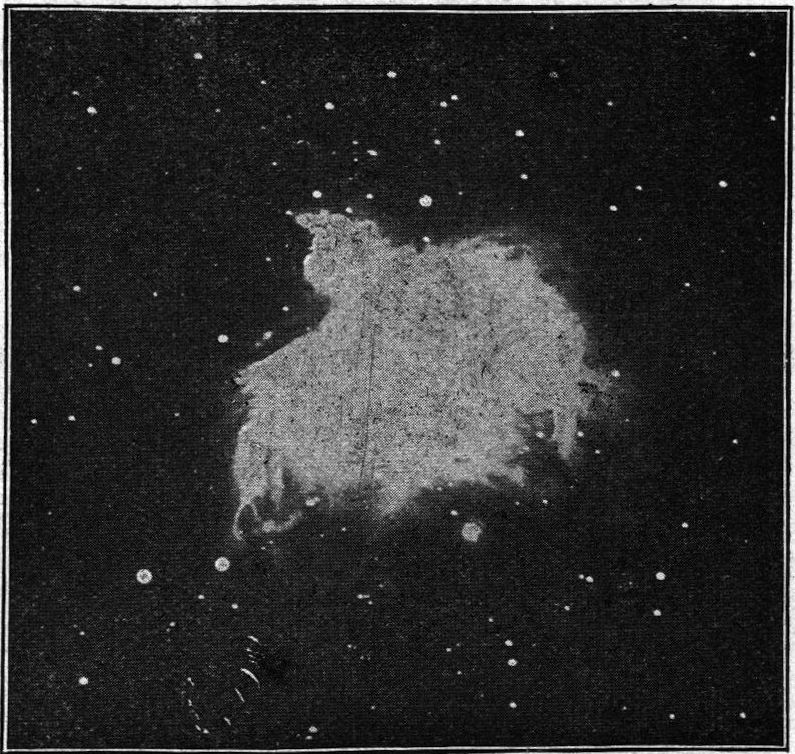

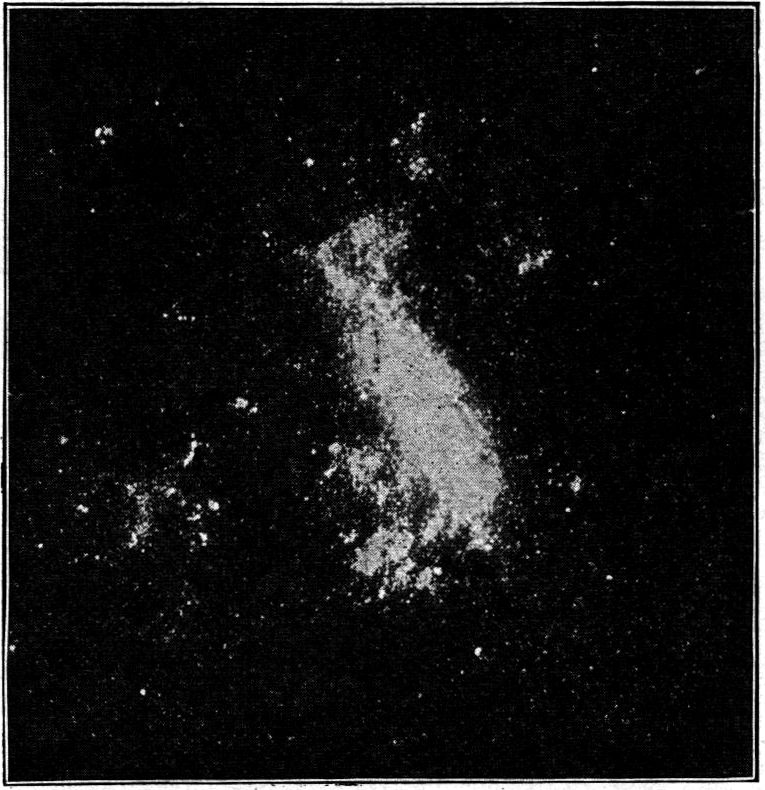

Über der Chromosphäre breitet sich die Korona, die trotz vieler vergeblichen Versuche, sie unter gewöhnlichen Umständen beobachten zu können, sich unsern Blicken nur in den wenigen Minuten einer totalen Finsternis enthüllt. Ihr Wesen ist deshalb noch immer recht[31] geheimnisvoll geblieben. Sie besteht aus breiten Strahlenbüscheln, die sich oft um mehr als einen Sonnendurchmesser in den Raum erstrecken, aber nicht immer geradlinig, sondern namentlich um die Pole herum in eigentümlich gesetzmäßiger Weise gekrümmt. Die kräftigsten Ausläufer gehen auch bei diesem Phänomen wieder von den Gegenden der größten Sonnentätigkeit aus, aber feinere Strahlen umgeben auch die Pole selbst. Die Anordnung der Strahlen entspricht genau sogenannten magnetischen Kraftlinien, wie sie zum Beispiel durch Eisenstäbchen um einen Magnetpol markiert werden. Auch unsere Erde besitzt gewissermaßen Koronastrahlen, die Polarlichter, die ihre Strahlen in ganz entsprechender Weise verteilen. Wir werden weiterhin sehen, daß ein innerer Zusammenhang zwischen beiden Erscheinungen, jener solaren und dieser irdischen, existiert. In neuerer Zeit ist eine Beziehung zwischen der wechselnden Form der Korona und der Fleckenperiode nachgewiesen worden. Zur Zeit des Minimums gehen die Koronastrahlen mehr von der Äquatorgegend aus, während an den Polen jene Kraftlinien nicht auftreten; diese erscheinen erst bei erhöhter Sonnentätigkeit, wobei die Äquatorstrahlen dann geringer werden. Wir sehen hieraus deutlich, wie die elektrische Ladung der Sonne sich steigert bei jenen ungeheuren Stürmen, die die Flecke erzeugen. Nach diesem Fleckenausbruch, der wie eine alle elf Jahre wiederkehrende Krankheit die Sonne befällt, entspannen sich wieder die elektrischen Kräfte, und die von ihnen erzeugte eigentümliche Gruppierung der Koronastrahlen verliert sich. Daß auch die Korona in unmittelbarem Zusammenhange mit den Flecken steht, zeigte sich in ganz augenfälliger Weise während der totalen Finsternis vom 18. Mai 1901. Man sah damals von einer bestimmten Stelle des verfinsterten Sonnenrandes ein weit ausgedehntes Strahlenbüschel, an dessen Basis sich eine Protuberanz befand, und am folgenden Tage tauchte in dieser selben Gegend ein von Fackeln umgebener Sonnenfleck auf, der zur Zeit der Finsternis genau an der Stelle gestanden haben muß, wo man diese Strahlen ausbrechen sah. Wenn ich hier aber von Strahlen rede, so ist der Ausdruck nicht ganz bezeichnend, denn ihre Struktur ist nicht völlig gradlinig, man erkennt, daß es sich hier um Materie handelt, die nur ungefähr durch eine ausstrahlende Kraft so geordnet wird, etwa wie bei einer Explosion.

Die Korona ist also wirklich etwas Materielles. Man muß dies besonders betonen, weil sie bei andern Gelegenheiten sich als ganz[32] wesenlos zu erweisen schien. Man hat nämlich Kometen beobachtet, die mitten durch die Korona mit ungeheurer Geschwindigkeit hindurchsausten, ohne, wie man bisher annahm, die mindeste Hemmung in ihrem Lauf zu erfahren. So durchraste zum Beispiel der große Komet von 1843 in weniger als drei Stunden einen Weg von mindestens 5 Millionen Kilometern innerhalb der Korona, mit einer maximalen Geschwindigkeit von 570 Kilometern in der Sekunde; er kam dabei der Sonnenoberfläche bis auf 3 Minuten nahe, das ist also nur der zehnte Teil des ganzen Sonnendurchmessers. Ähnliches geschah bei den Kometen von 1880 und 1882. Alle entwickelten dabei eine enorme Helligkeit, die mit der Sonne selbst wetteiferte: Sie waren am Tage dicht neben dem strahlenden Gestirne sichtbar, und der Komet von 1882 verschwand, als er vor die Sonne trat; er hatte also genau die gleiche Helligkeit wie sie. Nun wissen wir von den Sternschnuppen, die in die höchsten Schichten unserer Atmosphäre mit einer Geschwindigkeit von rund 50 Kilometern eindringen, daß sie darin völlig in ihrem Laufe durch den Widerstand der äußerst dünnen Luft aufgehalten werden und durch die dabei entwickelte Hitze in Dampf aufgehen. Aus der Bewegung der Kometen in der Korona aber glaubte man schließen zu können, daß sie dort überhaupt keinen Widerstand fänden. In neuester Zeit sind indes Zweifel darüber aufgekommen, ob die in jenen Fällen vorliegenden Beobachtungen zu diesem Schlusse berechtigen. Die ungemeine und ganz plötzliche Erhitzung dieser Weltkörper bei ihrem Eindringen in die oberste Sonnenhülle aber scheint doch ein augenfälliger Beweis für den Widerstand zu sein, der einen Teil der Bewegung in Wärme umsetzt; denn die bloße Bestrahlung durch die Sonne kann ein so schnelles Anwachsen der Helligkeit nicht erklären, das durchaus von der Art des plötzlichen Aufleuchtens der Sternschnuppen in unserer Atmosphäre ist. Der Komet von 1882 zeigte auch noch eine andere Erscheinung, die er mit den Meteoriten teilt: Er zersprang in mehrere Stücke beim Durchdringen der Korona. Außerdem entwickelten die Kometen hierbei Eisendämpfe; auch von ihren festeren Teilen geht also dann etwas in Dampfform auf. Wir müssen die Korona nach allen diesen Umständen als eine oberste Sonnenatmosphäre ansehen und können nun der Frage nähertreten, aus welcher Materie sie und überhaupt die ganze Sonne zusammengesetzt ist.

Wie hätte man ehemals auch nur ahnen können, daß man über einen Raum von 150 Millionen Kilometern hinweg im Fall der[33] Sonne und in dem der Fixsterne bis in eine praktische Unendlichkeit hinein Weltkörper chemisch zerlegen und infolgedessen genau zu sagen imstande sein werde, welche Stoffe auf unserer Sonne und auf allen andern Sonnen, die den Weltraum rings bevölkern, glühen? Man weiß, daß dieses Wunder die Spektral-Analyse vermochte, das heißt, die Zerlegung des Lichtes in seine einzelnen Farben durch ein Prisma. Das Licht der Sonne ist eine wundervolle Symphonie, gewebt aus Tausenden von Farbentönen, und jeder chemische Grundstoff ist wie ein besonderes Instrument in dem gewaltigen Orchester. Das Spektroskop ist nun imstande, alle diese gleichzeitig ertönenden Lichtakkorde in ihre einzelnen Töne zu zerlegen, so daß man die Instrumente, von denen diese Ätherwellen des Lichtes ausgingen, das heißt die Grundstoffe, in der leuchtenden Sonne, erkennt. Freilich verlangt die Spektralanalyse, daß die zu untersuchenden Stoffe sich im gasförmigen Zustande befinden und entweder selbst leuchten oder doch von einer andern Lichtquelle durchleuchtet werden, denn sonst tönen die Stoffe nicht stark genug. Aber diese Bedingungen sind ja alle auf der Sonne erfüllt, und wir können also an ihre chemische Analyse gehen. Auf die Prinzipien der Beobachtungsmethode selbst kann ich leider an dieser Stelle nicht näher eingehen. Es sei nur angeführt, daß das Spektroskop einen schmalen Streifen weißen Lichtes zu einem Bande, dem Spektrum, ausbreitet, das nun nebeneinander alle Farben enthält, die zusammengemischt dieses weiße Licht ergeben hatten. Sendet nun ein Stoff nur gewisse einzelne Farben aus, so erscheinen diese als einzelne farbige Linien, deshalb spricht man von den Spektrallinien dieses oder jenes Stoffes.

Richtet man nun dieses Wunderinstrument, das Spektroskop, auf die Sonne, so erkennt man in dem regenbogenfarbigen Bande des Spektrums viele Tausende von dunklen Linien, und indem man die Lage dieser Linien mit denen vergleicht, welche die verschiedenen Grundstoffe in unsern Laboratorien im Spektroskop als leuchtende Gase erzeugen, kann man nachweisen, welche von diesen Stoffen auf der Sonne vorhanden sind und welche nicht. Es hat sich dabei gezeigt, daß die Photosphäre zum größten Teil aus weißglühenden Metalldämpfen besteht, insbesondere aus Eisen, aus dem überhaupt im wesentlichen die Weltkörper geschmiedet zu sein scheinen. Auch unsere Erde muß in ihrem Innern sehr viel Eisen enthalten. Im übrigen kommen auf der Sonne fast alle Stoffe vor, die wir auch auf der Erde kennen, und es ist deshalb hier einfacher, nur die zu[34] nennen, die auf unserem Zentralgestirn nicht vorhanden sind, oder doch nicht nachgewiesen werden können. Zu diesen gehören namentlich alle Nichtmetalle, außer Kohlenstoff, Wasserstoff und Silizium. Dies erklärt sich aber dadurch, daß diese Spektren stets gegen die der Metalle stark zurücktreten und wahrscheinlich nur deshalb im Sonnenspektrum nicht zu erkennen sind, während die zugehörigen Stoffe dort dennoch vorhanden sein können. Sehen wir von diesen ab, so fehlen nur noch einige auch auf der Erde sehr seltene Stoffe, die wir deshalb gleichfalls im Sonnenspektrum übersehen können, und endlich die schweren Metalle Quecksilber, Wismut, Gold, Platin, Uran. Da wir nur die Oberfläche der Sonnenatmosphäre sehen können, so dürfen wir wohl von diesen Stoffen annehmen, daß sie nur in den uns zugänglichen Schichten, nicht aber auf der Sonne überhaupt fehlen. Wir kommen also zu dem Schlusse, daß unser Zentralgestirn völlig aus demselben Material aufgebaut ist wie unser Erdkörper: dieser ist ein Teil von jenem.

Die Flecke haben kein von der übrigen Sonnenoberfläche verschiedenes Spektrum, nur verbreitern sich die Metallinien, was andeutet, daß hier die Metalldämpfe dichter auftreten. Auch die gewöhnlichen Fackeln zeichnen sich im Spektrum nicht besonders aus.

Dagegen besitzt nun die über der leuchtenden Hülle liegende Chromosphäre mit den in sie aufsteigenden Protuberanzen eine von jener sehr verschiedene Zusammensetzung. Die Chromosphäre besteht in der Hauptsache nur aus den beiden leichtesten Gasen: Wasserstoff und Helium; ihre rötliche Farbe verdankt sie dem Wasserstoff. Das Helium verriet sich schon lange, bevor es auf der Erde entdeckt wurde, durch seine sehr kräftige gelbe Linie, die sich im Lichte der Chromosphäre zeigte, aber mit keiner Linie eines damals bekannten irdischen Stoffes identifiziert werden konnte. Später erst fand man dieses Gas in einem seltenen Mineral, dem Cleveït, und neuerdings hat Ramsay gezeigt, wie das geheimnisvolle Radium langsam in Helium zerfällt. Jedenfalls aber kommen von diesem Gase nur ganz geringe Spuren auf der Erde vor, während es die obere Sonnenhülle in ungeheuren Mengen erfüllt, was auf den ersten Blick sehr seltsam erscheint, da wir ja gesehen haben, daß auch quantitativ sonst alle übrigen Stoffe in ähnlichen Verhältnissen auf der Sonne wie auf der Erde aufzutreten scheinen. Dies erklärt sich indes dadurch, daß die gewaltige Anziehungskraft der Sonne imstande ist, dieses leichte Gas mit dem im Atom noch viermal, als Gas zweimal leichteren[35] Wasserstoff festzuhalten, so daß es sich nicht, verdrängt durch die schweren nach unten sinkenden andern Gase, in den Weltraum verflüchtigt, wohingegen die Schwerkraft der Erde dazu nicht mehr ausreicht. Das läßt sich nach physikalischen Gesetzen berechnen. Hat die Erde also früher einmal Helium besessen, so müßte es inzwischen längst ausgewandert sein. Die Spuren, die man dennoch gegenwärtig davon findet, haben sich wahrscheinlich inzwischen neugebildet, und zwar als Zersetzungsprodukte des im Erdinnern vermutlich nicht so seltenen Radiums. Das so entstandene, zur Erdoberfläche emporsteigende Helium aber verliert sich alsbald wieder durch die Atmosphäre hindurch in den Weltraum.

Die Chromosphäre wird von den Protuberanzen durchdrungen. Wir haben schon erfahren, daß es deren zweierlei Arten gibt, die metallischen und die Wasserstoff-Protuberanzen. Wir verstehen nun ohne weiteres diesen Unterschied. Die metallischen Auswürfe kommen aus der Photosphäre. Deshalb stehen sie auch in engeren Beziehungen zu den Flecken. Die Wasserstoff-Protuberanzen dagegen werden meist ihren Ursprung in der Chromosphäre selbst haben und stehen mit den Flecken in keinem Zusammenhang. Früher konnte man, wie ich schon erwähnte, diese Flammen nur während einer totalen Finsternis sehen, da für gewöhnlich die Helligkeit des Sonnenrandes sie weit überstrahlt. Durch das Spektroskop aber sind sie uns jetzt dauernd sichtbar gemacht.

Leider ist dies mit der Korona noch nicht gelungen. Ihr Licht ist zu schwach; selbst bei total verfinsterter Sonne ist es schwer, ein Spektrum von ihr zu gewinnen. Es zeigt sich darin eine Linie, die mit keinem der bisher bekannten Stoffe übereinstimmt, und man ist deshalb nach Analogie mit dem Helium der Meinung, daß sich in den obersten Schichten der Sonnenumgebung ein noch unbekanntes Gas, Koronium genannt, befindet, das noch leichter wie Wasserstoff sein muß, und schon deshalb noch weniger auf unserer Erde angetroffen werden kann.

Das Koronium kann sich aber wohl nicht allein zu jenen eigentümlichen Strahlen ordnen, die ich vorhin beschrieb. Es scheinen auch kleine, feste Teilchen in der Korona zu schweben, die das Licht reflektieren. Man hat an Schwärme von Meteoriten gedacht, die im Begriffe sind, in die Sonne zu stürzen. Da diese meist aus Eisen bestehen, so könnten sie sich unter den elektrischen Wirkungen der Sonne zu solchen Strahlen ordnen.

Es scheint aber, daß auch hier das Radium eine Rolle spielt. Sein Atom, das schwerste von allen bekannten Stoffen, ist in beständigem Zerfall begriffen. Es schleudert eine »Emanation« aus, die zugleich leuchtet und Wärme abgibt und endlich auch negativ elektrisch geladen ist. Diese Emanation scheint aus allerkleinsten »Uratomen« zu bestehen, aus denen sich die chemischen Atome dann wieder zusammensetzen. So bildete sich wahrscheinlich das Helium aus dem Radium. Vielleicht ist das Koronium noch ein Zwischenprodukt bei dieser Wiederzusammensetzung. Befinden sich nun aber jene elektrisch geladenen Uratome, die »Elektronen«, in der Korona, so müssen sie sich zu jenen »Kraftlinien« ordnen, wie sie die äußerste Sonnenhülle wirklich aufweist.

Ein anderer, bisher geheimnisvoller Zusammenhang findet gleichfalls durch die oben entwickelte Annahme seine Aufklärung. Es zeigt sich nämlich eine ganz unzweifelhafte Übereinstimmung der Sonnentätigkeit mit dem wechselnden magnetischen Zustand der Erde. Die Magnetnadel weist bekanntlich nicht nach den eigentlichen geometrischen, sondern den davon um mehr als zehn Grad entfernt gelegenen magnetischen Polen. Diese haben aber auf der Erde keine unveränderliche Lage, sondern bewegen sich in gesetzmäßiger Weise langsam weiter, die magnetischen Elemente jedes Ortes ändern sich beständig. Außerdem nimmt man nun an der Magnetnadel, wenn man sie sehr genau beobachtet, plötzlich Schwankungen wahr, die sich innerhalb Tagen oder selbst Stunden abspielen. Sie beweisen, daß unser Planet zeitweilig von elektro-magnetischen Strömen, den sogen. Erdströmen, durchflossen wird, wozu der Anlaß in der Erde selbst nicht vorhanden sein kann. Solche Erdströme drängen sich auch in unsere Telegraphenleitungen, die ja bekanntlich mit der Erde in direkter Verbindung stehen. Sind zwei ferne Orte miteinander durch den Draht verbunden, der auf beiden Stationen in die Erde mündet, so treten in diesem Draht oft selbständige elektrische Ströme auf, die viel stärker sind als die der Telegraphenbatterien und deshalb alle Verständigung zwischen jenen Orten unmöglich machen. Wir können die Erscheinung selbst vergleichend etwa so darstellen: Wir denken uns die Erde mit einem Meer von zunächst ausgeglichener, das heißt unwirksamer Elektrizität erfüllt und betrachten den Draht als eine lange Röhre, die an beiden Enden in dieses Meer eintaucht, wie eine Heberröhre im Wasser. Nun hebt sich an dem einen Orte dieses durch einen Sturm gepeitschte elektro-magnetische Meer, und[37] dann drängt sich die Flüssigkeit durch die Röhre nach dem andern Orte des niedrigeren Niveaustandes hin. Wegen dieses Vergleiches nennt man diese Erscheinungen, welche die Telegraphenapparate und Magnetnadeln in nervöse Zuckungen versetzen, auch magnetische Stürme.

Was rührt sie auf? Was kann jenes im allgemeinen ganz ruhige elektrische Meer im Erdinnern in so mächtige Schwankungen versetzen? Wie ich schon vorhin sagte: Auf der Erde selbst ist diese Kraft nicht zu finden, wir müssen nach kosmischen Ursachen dafür suchen.

Gleichzeitig nun mit diesen magnetischen Stürmen leuchten die geheimnisvollen Polarlichter auf, die ihren Sitz in den höchsten Regionen unserer Atmosphäre haben, wo das Irdische direkt an den Kosmos grenzt. In unseren Breiten sehen wir diese herrlichste aller atmosphärischen Erscheinungen nur sehr selten und auch dann immer nur einen schwachen Abglanz davon. Sie drängen sich zu beiden Seiten des Erdballes um die magnetischen Pole. Man erlaube mir, eine Schilderung Nansens davon wiederzugeben.

»Jetzt breitet das Nordlicht über das Himmelsgewölbe seinen glitzernden Silberschleier aus, der sich nun in Gelb, nun in Grün, nun in Rot verwandelt; er breitet sich aus und zieht sich wieder zusammen in ruheloser Veränderung, um sich dann in wehende vielfarbige[38] Bänder von blitzendem Silber zu teilen, über die wellenförmige glitzernde Strahlen dahinschießen; dann verschwindet die Pracht. Im nächsten Augenblicke erschimmert sie in Flammenzungen gerade im Zenit, dann wieder schießt ein heller Strahl vom Horizont gerade empor, bis das Ganze im Mondschein fortschmilzt. Es ist, als ob man den Seufzer eines verschwindenden Geistes vernähme. Hier und dort sind noch einige wehende Lichtstrahlen, unbestimmt wie eine Vorahnung – sie sind der Staub von dem glänzenden Gewande des Nordlichts. Aber jetzt nimmt es wieder zu, es schießen weitere Blitze empor, und das endlose Spiel beginnt aufs neue. Und während der ganzen Zeit diese Totenstille, eindrucksvoll wie eine Symphonie der Unendlichkeit.«

Soweit der große Polarforscher. Und wenn nun dort oben am Firmamente diese Wunderstrahlen zwischen den Sternen hinschießen, so zucken fast genau zu gleicher Zeit und überhaupt so, daß man den engsten Zusammenhang ohne weiteres erkennt, alle Magnetnadeln der Erde. Schießt zum Beispiel ein Strahl von Süden nach Norden über unsern Häuptern hin, so weicht kurz vorher die Nadel nach Westen ab, um sich nach Osten zu wenden, wenn der Strahl vorübergehuscht ist.

Nun ist aber noch ein anderer, ganz und gar wunderbarer Zusammenhang in dieser Reihe von Erscheinungen zu erkennen. Gleichzeitig wiederum mit diesen Polarlichtern und magnetischen Stürmen, die man gemeinsam als magnetische Gewitter, die Polarlichter also als ihre Blitze auffassen kann, zieht sehr häufig ein besonders großer Sonnenfleck gerade über die Mitte der leuchtenden Scheibe, so daß er seinen Trichterschlund unserer Erde zuwendet. Nicht immer zwar wirkt ein Sonnenfleck in dieser Lage in solcher Weise. Die Sonne zeigte oft sehr große Flecke, ohne daß sich die Magnetnadel merklich rührte und umgekehrt. Im Jahre 1903 trat zum Beispiel am 12. Oktober ein Fleck auf, der in den dreißig Jahren vorher nur von fünf oder sechs seinesgleichen an Größe übertroffen wurde; die Magnetnadel wurde damals, als der Fleck sich gerade uns zuwandte, zwar unruhig, aber lange nicht so sehr, wie etwa zwei Wochen später, als am 31. Oktober der größte magnetische Sturm auftrat, der in diesen selben dreißig Jahren beobachtet wurde. Die Magnetnadel schlug damals um mehr als 200 Bogenminuten aus. Auch zu dieser Zeit war uns ein Sonnenfleck zugekehrt, aber er gehörte nicht zu den größten. Wir müssen also annehmen, daß die Flecke selbst diese[39] Fernwirkung auf die Erde nicht ausüben, sondern daß noch etwas hinzukommen muß.

Unsere bisher gesammelten Kenntnisse von der Sonne geben uns einen deutlichen Hinweis zur Lösung des Rätsels. Freilich müssen wir deswegen eine zunächst außerordentlich kühn erscheinende Annahme machen, nämlich die, daß die Sonnenflecke aus dem Innern der Sonne etwas bis zur Erde hinüberschleudern, über einen leeren Raum von fast 150 Millionen Kilometern hinweg. Jene Elektronen, in die sich das Radium auflöst, und die nach unserer Ansicht die eigentümliche Struktur der Koronastrahlen erzeugen, verlassen die Sonne durch jene Trichterschlünde, und zwar nicht ganz geradlinig, wie ja die Korona mit ihren oft stark gekrümmten Strahlen zeigt. Deshalb gelangen nicht immer aus uns gerade zugewandten Flecken solche Elektronen in einer der Größe des Fleckes entsprechenden Menge zu uns. Treffen nun ähnliche elektrisch geladene kleinste Teilchen auf sehr verdünnte Gase, so zeigen sich genau die Erscheinungen, wie wir sie am Polarlicht wahrnehmen, und dieses erscheint ausschließlich wieder nur in jenen höchsten Atmosphärenschichten, wo solche verdünnten Gase vorhanden sind. Kann man noch daran zweifeln, daß wir wirklich in solchen Augenblicken von der Sonne mit diesen elektrischen Projektilen bombardiert werden? Wo ganz besonders viele die Erde treffen, da wird das elektrische Meer in ihrem Innern zu jenen Stürmen aufgewühlt, und es entsteht jener Überdruck, der die Erdströme fließen läßt, und wenn dann die Telegraphenapparate über ganze Kontinente hinweg fortwährend klappern, so greift die Sonne ganz direkt über jene ungeheuren Räume hinweg auf die Taster, um uns durch eine kosmische Telegraphie ohne Draht mitzuteilen, daß ihren Körper wieder gewaltige Revolutionen durchwühlen, die auch unser Schicksal beeinflussen werden. Unsere Polarlichter sind Koronastrahlen, die von der Sonne bis zur Erde hinüberreichen und uns also direkt mit unserm Zentralgestirn verbinden. Die Korona aber kann man andererseits als das Polarlicht der Sonne bezeichnen, denn ihre Strahlen ordnen sich in ganz derselben Weise um die Pole der Sonne wie die »Korona« des Polarlichtes um unsere Pole. Nicht nur Licht und Wärme, sondern selbst wirkliche Materie, die ja jene Elektronen, zwar in feinster Verteilung, sind, sendet uns die Sonne zu. Man ist sogar der Meinung, daß die geringen Mengen freien Wasserstoffs, die sich in unserer Atmosphäre befinden und die unmöglich irdischen[40] Ursprungs sein können, auf diesem selben Wege uns von der Sonne zugeschleudert werden.

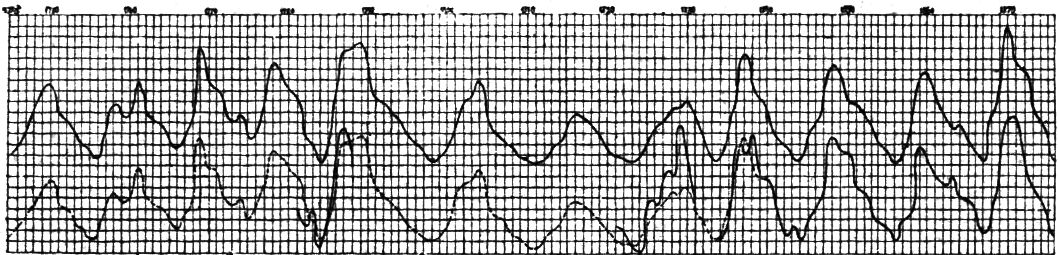

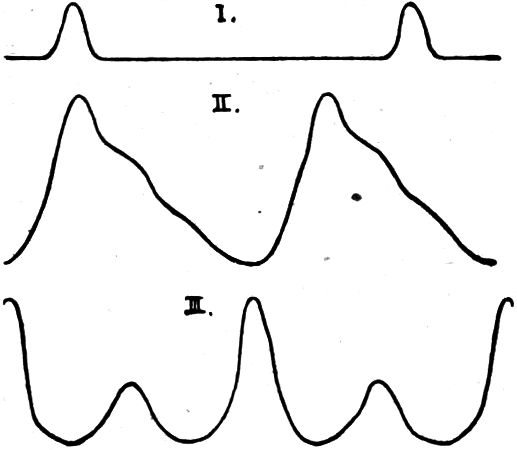

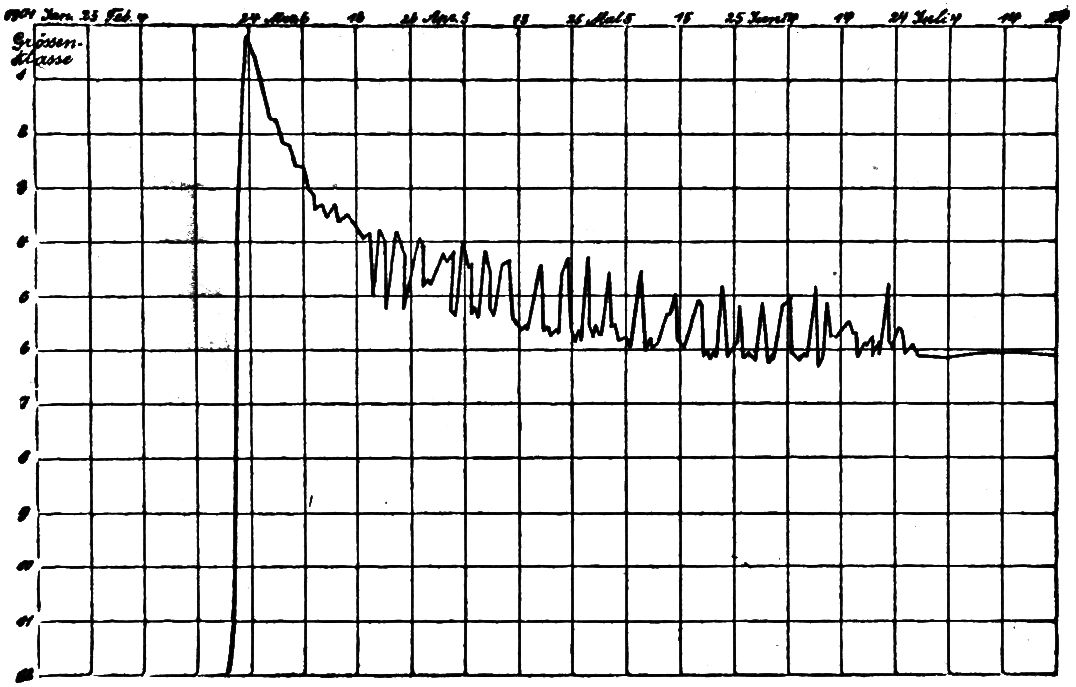

Haben wir hier einen direkten Einfluß der Sonnenflecke auf irdische Zustände und Vorgänge feststellen können, so finden nun auch noch gewisse allgemeinere Beziehungen statt. Zunächst wird es nicht wundernehmen, daß auch die langsamen, jährlichen Schwankungen der Magnetnadel mit den Schwankungen der Fleckenhäufigkeit parallel gehen. Ich gebe hier die beiden zugehörigen Kurven wieder, wie sie Rudolf Wolf, der diesen Zusammenhang aufdeckte, seinerzeit für den Zeitraum von 1745–1875 aufgestellt hat. Die obere Linie gilt für die Sonnenflecke, die untere für die Abweichungen der Magnetnadel. Man sieht, die Übereinstimmung ist vollkommen.