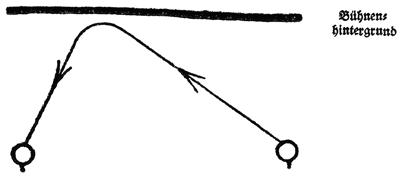

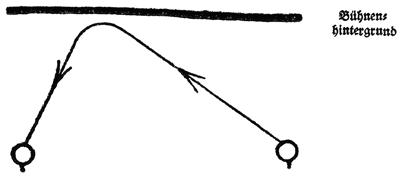

Schema der Bewegung einer Chansonette

Title: Über die Schönheit häßlicher Bilder. Ein Vademecum für Romantiker unserer Zeit

Author: Max Brod

Release date: August 11, 2011 [eBook #37033]

Most recently updated: January 8, 2021

Language: German

Credits: Produced by Jana Srna, Norbert H. Langkau and the Online

Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription:

Schreibweise und Interpunktion des Originaltextes wurden übernommen; lediglich offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert. Änderungen sind im Text so gekennzeichnet. Der Originaltext erscheint beim Überfahren mit der Maus. Eine Liste der vorgenommenen Änderungen findet sich am Ende des Textes.

Max Brod

Falstaff: »– denn die armseligen Mißbräuche der Zeit haben Aufmunterung nötig«

1913

Kurt Wolff Verlag, Leipzig

Copyright by Kurt Wolff Verlag, Leipzig 1913

Druck von Oscar Brandstetter in Leipzig

| Seite | |

|---|---|

| Über die Schönheit häßlicher Bilder | 5 |

| Gegen moderne Möbel | 13 |

| Der Frauen-Nichtkenner | 24 |

| Der allerletzte Brief | 29 |

| Zufällige Konzerte | 36 |

| Mein Tod | 41 |

| Unter Kindern | 49 |

| Der Ordnungsliebende | 55 |

| Panorama | 59 |

| Kinematographentheater | 68 |

| Notwendigkeit des Theaters | 72 |

| Torquato Tasso | 76 |

| Bewegungen auf der Bühne | 83 |

| Die Liebe wacht | 87 |

| Louskáček | 90 |

| König Wenzel IV. | 92 |

| Weiße Wände | 99 |

| Untergang des Dramas | 101 |

| Ideen für Ausstattungsstücke | 104 |

| Illusion | 112 |

| Die Vorstadtbühne | 117 |

| Das Wunderkind | 129 |

| Im Chantant | 135 |

| Liane de Vriès | 139 |

| Höhere Welten | 144 |

| Kommentar zu Robert Walser | 158 |

| Verworrene Nebengedanken | 167 |

| Meyerbeer | 173 |

| Gustav Mahlers III. Symphonie | 178 |

| VI. Symphonie von Mahler | 181 |

| Kleine Konzerte | 189 |

| Smetana | 195 |

| Das Berlioz-Theater | 205 |

»Ach, warum ist nicht alles operettenhaft.«

Laforgue.

Noch heute, wenn aus der bronzierten Netzfläche einer Dampfheizung lauer Hauch von ungefähr mich befällt (o Erinnerung, erfolgreiche Schmutzkonkurrentin des Gegenwärtigen!) ... dann fällt mir jene Kunstausstellung im Künstlerhaus zu Wien ein, die mich erzogen hat. Das war reizend, damals. Schon unterwegs im rauhen Märzwind der Straßen, der allen Damen längs empörter Frisuren die Hüte in die Höh' trieb (Balzac würde sagen: In diesem Wind, der für Wien ebenso charakteristisch ist wie usf.) ... schon unterwegs freute ich mich auf dieses Künstlerhaus, das ich mir warm und nach seinem Namen als einen Versammlungsort hochgemuter Künstlerrecken vorstellte, ja lauter solcher Tiziane, die dort auf und ab gehn, patrizisch, und in Prunkwämsern ohne Farbflecke mit Königen Gespräche führen. Doch ich war kaum enttäuscht, als ich nur Bilder vorfand, Bilder ohne Zahl, und an manchen Stellen der Wand zwischen zwei Bildern diese braven Siebe der Zentralheizung, die unversehens mit Garben tropischer Witterung überschütten. Ich blieb immer zwischen den Bildern. Aber meine Gefährtin war von künstlerischen Entzückungen schon umzingelt, attackiert, überwältigt. Die Luft deutlich gemalter Sonnenuntergänge atmete sie, wiewohl in dieser Luft fettglänzende Wolken aus Himbeerlimonade hingen, mit Vergnügen ein, sie fuhr in sauber-wuchtige Fjordkulissen, wurde durch Charlie Stuarts Hinrichtung erschüttert zugleich und belehrt ... »Aber das ist doch lauter Kitsch! Wie kann Ihnen so etwas gefallen?« rief ich lächerlich-ernsthaft, indem ich meiner durch Wärmebedürfnis erklärbaren Stellung ein satirisches Cachet zu geben bemüht war. Sie sah mir gekränkt zu und ging in den nächsten Saal. Ich folgte ... Auch hier Korbsessel, Teppiche, Palmen, Oberlicht, und an den Wänden führten Schutzengel mit aufgereckten Gänseflügeln kleine Mädchen über Stege unpraktischer Bauart, ein Lohengrin, dessen Bewegungen trotz seines Silberpanzers wie unter geselligstem Frack sich zierten, küßte sein kokettes Elschen, nebenan sagten gesund und doch melancholisch aussehende Handwerksburschen in vormärzlichen Kostümen ihrer aber schon sehr poetischen Heimatstadt Ade, blondeste Backfische, rosarot, frisch vom Konditor, hatten Noten und eine Lyra und einen auch im Schlafe blassen Dichter, den sie amüsant bekränzten, auf Schneelandschaften (weiß, fraise, perlgrau) erschienen krächzende Raben durch das ein für allemal feststehende Zeichen zweier aneinander gefügter Beistriche angedeutet, und das Exotische war vertreten durch Beduinen, Schwerttänzerinnen, slowakische Bauern, Szenen aus Buchara, Zentauren im Galopp, Fellahfrauen neben den bekannt schrägen Raen der Nilbarken. Ja, dieser Orient, das ist doch noch was ... Indes mit mehr als meinem Tone der Entrüstung »Und das gefällt dir nicht?« führt mich meine Gefährtin vor die reizendste Zofe der Welt, die ihr Händchen so geschickt hinter eine Kerze zu halten weiß, daß die heraufsteigenden Lichtstrahlen rotgelb ihr Gesicht schminken ... Und nun bin ich besiegt, nun gefällt mir schon alles. Ich vergesse die Franzosen, den Fortschritt, Meier-Graefe, die Verpflichtungen eines modernen Menschen. Schon zurückgetaucht in Jahre unverantwortlicher Jugend, freue ich mich über die Zahnlosigkeit eines gutmütigen Mönches, der rechts-links umflochtene Weinflaschen an sich preßt, wie einfach-menschlich; und bin verblüfft von glattlasierten Schlachten, den sorgfältig-blutigen Kopftüchern der Verwundeten, den sauberen Reitersäbeln. Und »Rast im Manöver« heißt es, wenn auf Tornister gepackte Blechgefäße grau dem grauen Straßenstaub entgegenblitzen. Und deutlich strichliertes Schilf wächst »vor dem Gewitter« aus zinnweißen Reflexen eines Sumpfspiegels. Am Klavier wird Abschied genommen, für ewig vielleicht. Rosen lösen sich welkend aus Wassergläsern. Kühe ruhen im Grünen. Miß nur, kleines Mäderl, wer höher ist, du oder euer Barry ...

Seit damals liebe ich die Behaglichkeit, die bewußtlose Grazie schlechter Bilder, diese Ironie, die von sich selbst nichts weiß, diese Eleganz der unbeabsichtigten Effekte. Wie ärmlich stellen sich seriöse Bilder daneben dar, die den Geist des Beschauers in eine einzige, vom Künstler eben gewollte Richtung drängen. Sie sind so eindeutig, so vollkommen, so häßlich ... die schönen Bilder. Aber Wonnen eines triebhaften Balletts, die unwillkürliche, unausschöpfliche Natur selbst, das Chaos und urzeitliche Zeremonien lese ich aus Annoncenklischees, Reklamebildern, Briefmarken, Klebebogen, aus Kulissen für Kindertheater, Abziehbildern, Vignetten; mich entzückt die Romantik des Geschmacklosen.

Seit damals sind die Plakate an den Straßenecken meine Gemäldesammlungen. Da steht und zeugt für »Laurin & Clement« ein rotes Prachtautomobil, bewohnt von Herr und Dame in totschicker Dreß, steht vor einer gelben Gebirgslandschaft aus aufgetürmten Rühreiern. Der Herr scheint mit eleganter Handbewegung dieses seltene Naturschauspiel der Dame zu präsentieren, die indes, ungerührt von den Blicken aus seiner imposanten Schutzbrille eines Tauchers, ihren Schleier mit spitzer Nase zu zerstechen sucht ... Ein Chamberlain mit Monokel und imperialistisch-frechen Mundwinkeln macht auf die Eröffnung eines Herrenkonfektionsgeschäftes geziemend aufmerksam ... Nicht ganz so glücklich führt sich »Altvater Jägerndorf« durch einen triefäugigen Greis, mit Federbarett und Grubenlampe jedoch, ein ... Werden wir dieser arglos hochgeschürzten Galathea, dem witzreich verzeichneten Knaben einer Varieté-Affiche widerstehen?... Und nieder auf die Knie, die Knie vor dem Porträt Zolas, vor seinem Stirnknittern, das dem Autor ernster Bücher wohl ansteht, und das ein einsichtsvoller Plakatkleber durch besonders runzliges Ankleben gerade dieses Plakates noch verstärkt hat ... Falls du immer noch die Wirkung dieser wahrhaft primitiven Kunst anzweifelst, schwebt schon, nicht um zu strafen, nein, um sanft zu überreden, ein Genius herbei, massiv, doch jungfräulich, in ein aus Bolero und Chiffon kombiniertes Kleid gehüllt und mit unbeteiligt-symmetrischen Flügeln, während wilde Falten den unteren Gewandsaum wegblasen. Er verkündigt »Maifestspiele«, schleudert in der Linken einen Kranz nach vorn und, um sich im Gleichgewicht zu erhalten, hat er den rechten Arm eingeknickt, wobei ihm freilich das Versehen geschieht, die Posaune statt an den Mund ans Ohr zu setzen, so daß sie einem pompösen Hörrohr ähnelt. Doch scheint dies kein unpassendes Symbol, da er so vortrefflichen Opern, die er anzeigt, auch wohl selbst zu lauschen Lust bekommt. Und unbekümmert um all dies jedenfalls dringt er in die Photographie des Theatergebäudes ein, trotz sichtlichen Gegenwindes, und obwohl das Licht verwirrend genug ihn von links, das Theater von rechts bestrahlt.

Glückselig darüber, daß nicht immer die Physik das letzte Wort behält, wende ich mich weiteren Kunstgenüssen zu. Sie warten in allen Auslagen, diese zauberhaften Offenbachiaden des Lebens, auf mich. Die Parfümerien stehen im Farbenschmuck so schematischer Blumen, daß man »Kinder Floras« mit Lächeln sie zu nennen versucht ist ... Van Houtens Kakao ist schon undenkbar ohne diese etwas nördliche Dame, die im Eisenbahnkupee vornehmer Klasse einer trostlosen Winteröde den Rücken kehrt, um desto neckischer ihr Lieblingstäßchen zu schlürfen, de smakelijkste, in't Gebruk de vordeeligste. Klingt es nicht wie das phantastische Deutsch eines ganz souveränen erstklassigen Schriftstellers? Lustig, lustig ... In einem Seidengeschäft ist die »Wiener Mode« aufgeschlagen. Was für seltsame, von mystischen Rhythmen beherrschte Gestalten, und die Gesichter offen, klug, unschuldig, wie eben aus der »Wiener Mode« ... Papierfirmen stellen Ansichtskarten aus, lustig, lustig, diese verschneiten Kapellen im Walde, die photographierten Liebespaare im Fortschritt der Situationen, harmlose Ostergrüße, als Hasen verkleidete Kaninchen, operettenhafte Alpengletscher, Leid und Freud, Schusterbuben, Villa Miramare, handkolorierte Unwahrscheinlichkeiten ... Und der Delikatessenhändler nebenan. Wie drollig zieht das Baby seinen Karren voll von Schokolade Suchard, wie abenteuerlich und unkontrollierbar wird auf diesen Päckchen der Tee gepflückt. Von einer Weinflasche schwingt ein Herrenreiter höflich uns den Zylinder entgegen, Spanierinnen verführen von Konservenbüchsen herab, an Bonbonnieren treten wie in einer Zauberposse Feen und Ritter auf, der Karlsbader Sprudel plätschert auf jener Kolonne von Oblatenschachteln sechsfach dazu, manche Schnapsfabrikanten ziehen Berglandschaften, andere den biederen Jäger vor, der die Pfeife auf den Holztisch stemmt, Herolde verkünden den Ruhm deutschen Schaumweins, während Biscuits Pernod mit ihren rothosigen piou-pious Deutschland okkupieren.

Ich gehe heim, verlasse das populäre Ausstattungsstück des Täglichen. Doch auch noch zu Hause habe ich Unterhaltung genug, die Phantastik der Zigarettenschachteln, die Etiketten auf Parfumflaschen, märchenhafte Vaudevilleszenen auf Briefkassetten und Wandkalendern, Diplome, Reiseandenken ...

Und gar die geliebte Mappe japanischer Holzschnitte .. Halt! Zurück!... Japanische Holzschnitte sind doch anerkannt schön! Mir scheint, da habe ich etwas sehr Blamables gesagt (»gesagt« ist Ziererei ... nein, geschrieben) ... Doch die Grenze zu ziehen, das ist die Schwierigkeit dieser an sich so einfachen Sache.

Und ich sehe schon, daß die gesamte Menschheit nichts dringender bedarf als mein neues System der Ästhetik, das ich gewissenhaft und mit fast barbarischem Fleiß schon lange schreibe, jedoch an meinem fünfzigsten Geburtstage erst, das ist am siebenundzwanzigsten Mai 1934, herauszugeben felsenfest entschlossen bin. Indes bin ich schon vorher für Abordnungen der durch diesen Aufsatz besonders in Verwirrung versetzten Erdstriche zu sprechen, täglich zwischen drei und vier. Um diese Stunde sitze ich sehr behaglich zu Hause und spiele Karten mit zwei gleichgesinnten Freunden. Ach die Feerie dieser Bildchen auf den Karten übertrifft doch alles. Lockige Burschen mit müden, träumerisch-verschauten Augen turnen, kreuzen ein Schwert und ein stumpfes Rapier, trommeln, flöten, tragen stolz ihre weißen Halskrausen, die gestickten Westen. Auf Rot-Zehn schaut ein Amor ins Publikum und trifft dennoch seitlich das zinnoberrote Herz. Welches Lied spielst du, Knabe, in merkwürdiger Tracht, deinem treuen Hunde vor? Gravitätische Könige, würdevoll trotz der zu kurzen Beine, wo sind eure Untertanen, eure chimärischen Länder?... Dann legen wir den Skat weg. Und in den Taroks mit ihren Sarazenen, Albanesen auf Vorposten, mit Csardastänzerinnen, Liebespaaren in Fez und Jägerhut, jugendlichen Eheleuten, die an der Schalmei sich ergötzen, mit Wahrsagerinnen und edlen Rossen umgibt uns der Zauber der Levante, Lord Byrons, die abenteuerliche Luft der Türkenkriege, vielleicht der Kreuzzüge. Uns belustigt der heraldische Aar, der wütend seine altertümliche Devise in den Klauen hält: »Industrie und Glück.« Wir zittern für das Schicksal der edlen Dame, die zögernd den Gondoliere nicht anblickt und doch so gern entführt werden möchte ...

Ich habe mich mit modernen Möbeln im Grunde ebensowenig ernstlich befaßt wie mit den andern Dingen, über die ich so schreibe. Ich gehe meines Weges und denke eigentlich über ganz andre Sachen nach, zuweilen aber fällt mir hier und dort etwas wie zwischen zwinkernden Augenlidern auf, und dann notiere ich es, mögen andre zusehen, wie sie damit fertig werden. – Dies alles soll nicht etwa ironisch aufgefaßt werden. Ich glaube nämlich, daß in mancher Beziehung die oberflächliche Meinung wirklich besser ist als die fachmännische. Wir improvisieren nicht ohne Grund.

Gegen moderne Möbel nun trage ich seit langem eine merkwürdige Art von Haß in mir, nicht gerade gierig, eher übersättigt ... nun, man wird sehen. Ich will der Einteilung wegen bemerken, daß ich moderne Möbel a) aus Zeitschriften, b) aus Möbelausstellungen und c) aus bewohnten Räumen kenne – und habe somit den Schein der pedantischen Wissenschaft nicht minder als den des Leichtsinns schon auf mich geladen. Sehe ich nun diese Zeitschriften, deren Titel man sich durch beliebiges Zusammensetzen der Worte »Kunst«, »Kunsthandwerk«, »Innendekoration« und so weiter selbst bilden kann, so habe ich sofort die Zwangsvorstellung: »Das muß man überblättern.« Als solche erkannt, veranlaßt mich nun diese Zwangsvorstellung just zum bedächtigen Lesen und Bilderanschauen, da haben wir das Malheur. Und obwohl ich dieses abwechslungslose Zeug längst schon kenne: stets wieder stehe ich vor Villen, denen übermächtige Schindeldächer wie Hauben über das Gesicht gerutscht sind, wie Zylinderhüte über den kleinen Gernegroß. Und wieder trete ich, vor Langeweile meine Zunge mit den Zähnen zerpflückend, in diese Vorhallen oder Dielen, wo dieselbe schamlos freistehende Treppe auf denselben Kamin herabsieht ... Kurz, um es gleich hier zu sagen, wir sind einer Konvention imitierter Renaissance entflohn, aber sofort in eine andre Konvention geraten, die bedeutend unangenehmer ist, weil sie »guter Geschmack« sein und bleiben will ... Hier einige Grundeinfälle unsrer Raumkünstler, die sich zum Überdruß wiederholen: Die Wände sind mit spiegelnden Holzplatten belegt. Dazwischen hängen ein paar Bildchen, wie gemaßregelt, in Rahmen von jener impertinenten Einfachheit, die das Aufdringlichste ist, was es gibt. Hier und dort in Vasen verteilte Bäume sollen leben, aber sie erfrieren sichtlich. Um den Kamin schart sich etwas aus farbigem Marmor, Blöcke und leere Flächen, dann ein Dächlein aus Metall. Niemals fehlen Sitze, in Nischen eingebaut, von der ungemütlichsten Gemütlichkeit, zu dünn oder zu dick bepolstert; ich weiß nicht, was mich stört. Gibt es denn in diesen Familien immer etwas zu erzählen, wozu das lodernde Herdfeuer traulich paßt? Oder stehen diese Sitze leer, noch ärger!... Schaudernd treten wir in das Herrenzimmer. Ich will die Klubfauteuils nicht bemerken, sie machen es mir zu leicht. Aber diese Beleuchtungskörper, offenbar vom Juwelier, nicht vom Klempner, mit Ringen, rasselnden Ketten, strengen, geschlossenen Fransenröckchen. O Gott, speit niemand aus vor dieser erlesenen Kultur! Oder diese immerdar in die Wand versenkten Bücherkästen, hat noch niemand das traurige Einerlei dieser Novität bemerkt! Da findet sich immer Glas, dahinter schräge, müde Buchrücken wie Kornfelder nach Hagelschlägen, und immer das Glas durch schmale Holzstäbe in Rechtecke und Rhomben zerlegt. Rhomben, das ist die Hauptkunst unsrer Wohnungskünstler. Rhomben und auf die Spitze gestellte Quadrate, die in ein Netz von Meridianen und Parallelkreisen, mehr oder minder dicht, Abwechslung bringen sollen: wer befreit uns von dieser Tyrannei! Und wer zerbricht endlich diese Rähmchen- und Fensterl-Kultur, deren Vertreter nur darin originell sind, daß sie die unerläßlichen Stäbchen bald kantig, bald gerippt, bald glattgerundet anzufühlen machen ... Gehn wir weiter, über die Treppe etwa, deren Geländer als Gitter derselben ewigen Vertikallineale wie eine schräge Borte durch die Halle ziehen muß. Oben empfängt uns die moderne Schablonenveranda, unbarmherzig ein seichtes Kreissegment, die Fenster nahe beisammen, polygonal gestellt, die schmalen, vom Licht überfluteten Streifen zwischen ihnen durch die eingezogenen Vorhänge befahnt. Und wieder eingebaute Holzbänke, über ihnen breite Fensterbretter, Gesimse, und daß überall so viel bequemer Platz ist, Sachen hinzustellen und zu vergessen, das macht die Fadheit vollständig. Die Uhr versäumt nicht, an einen aufgestellten Sarg zu erinnern. Die Kredenz ist ein Grabmonument. Und daß alles so materialecht ist, daß man den Birkenwald so vor den Augen hat – es ist zuviel, es macht auf mich wenigstens den Eindruck eines ungeheuren Wasserkopfs. Ja, etwas Unheimliches liegt in der Behaglichkeit, etwas zu Fettes und zu Süßes, etwas wie verdorbener Magen. Und genau so kann ich mir nicht vorstellen, daß in diesem übertrieben hellen oder übertrieben dunklen Musikzimmer wirklich gute Musik gemacht wird.

Ich gelange zum Kern der Sache: Sollen Möbel schön sein? Kann man es wünschen, in einer Fuge von Bach zu schlafen und ein Gedicht von Goethe als noch so ästhetischen Speisetisch zu verwenden? – Nein, ich bin dafür, daß das Kunsthandwerk in seine ehemalige Verächtlichkeit zurückfalle, es verdient nicht mehr. Die Möbel seien bequem – und es lohnt sich nicht einmal, besonders lange über neue Bequemlichkeit nachzudenken. Aber wozu Brüsseler Weltausstellungen, Kulturtaten, wozu diese Pracht und dumme »angewandte Kunst« bei Sektkellereien! Ich bin dafür, geschmacklose Möbel in Massen zu fabrizieren – nicht aber der Menschheit einzureden, es lasse sich auch nur ein Funken der reinen, tugendhaften, göttlichen Schönheit, wie er etwa eine inspirierte Prosazeile Gottfried Kellers erleuchtet, so nebenher auch noch in Sesseln, Kredenzen und Türklinken einfangen. Ich will begeistert sein, edel, getragen, heroisch – nicht aber in einem lauen Mittelmaß abgetragener Ornamente und zimperlicher Vitrinen mit zufriedener fortschrittlicher Miene ausruhn.

Ich finde moderne geschmackvolle Möbel einfach unmoralisch. (Und nicht anders geschmackvolle Buchausstattungen, künstlerische Photographien, kurz: alle Mittelglieder und Vermittlungen zwischen Kunst und Alltag.)

Doch nein, etwas Schönes sind Möbelausstellungen, etwas phantastisch Schönes, von niemandem noch bemerkt. Da stehen in einem großen, prunkvollen Ausstellungspalais, in ganz kalten Riesensälen, in Nischen verteilt: nicht einzelne Möbel, nein, ganze Zimmereinrichtungen, den Blicken aller preisgegeben. Man ermesse die tiefe Komik und die Wehmut zugleich dieser Situation. Die Zimmer sind keine Zimmer, nur Nischen eines alten Riesensaales sind als Zimmer ausgebaut, und das soll man für ein gemütliches Zimmer halten. Für ein Kinderzimmer dieses hier, die Spielsachen sind auf dem Boden hingestreut wie von Kinderhänden, nicht von Arrangeurhänden – für ein Schreibzimmer dieses, der fleißige Herr ist nur für einen Moment hinausgegangen, seine junge, schöne Frau liebkosen etwa, und hat seine Feder im Tintenfaß gelassen, das offene Heft hier, die dicken, funkelnagelneuen Nachschlagewerke auf dem Regal – oder dieses für ein liebenswürdiges Speisezimmer, knapp vor dem Eintritt der Familie, alles ist schon zur Mahlzeit vorbereitet, schon die Themen der künftigen Unterhaltung lauern sprungbereit in den Schatten der Serviette, die man gleich, sofort entfalten wird. – Dieser Schein ist beabsichtigt. Und doch, wie anders, merkt es niemand, stimmt die Wirklichkeit. Traurige Zimmer, eure vierte Wand hat man eingerissen, und nun steht ihr, nur durch eine luftige, gewellte, rote Seidenschnur, durch schwache Stangen vom Gehweg getrennt, jeglichem Einbruch der Barbaren offen. Niemals werden die idealen Besitzer, deren Geister jetzt harmonisch euren unwesenhaften Raum bevölkern, niemals wird dieses märchenhafte, heroische, bescheidene Gedränge biedermännischer und ehrbarer Gestalten zwischen euren Sesseln schreiten auf zarten Teppichen, den Napf vom Ofen nehmen, in die Kanapeehöhlung sich hinflegeln. Sondern ein von euren Jugendträumen gewiß sehr verschiedenes Einzelindividuum wird euch roh kaufen, einpacken, in den Speditionswagen aufladen – und ade, reizvolles Nachdenken in ungewissem Licht. Denn auch diese Atelierbeleuchtung, die durch einen in ausgespannte Leinwand verdünnten Plafond fällt, werdet ihr aufgeben müssen, diese Aquariumsbeleuchtung, diese hellgelbe Teegebäck-Sonne. Man wird wahrhaftige Fenster in eure bisher noch geschlossenen Wände bohren, alles wird sich verändern. Traurige Zimmer, und man geht an ihnen vorbei, als wären sie schon jetzt gewöhnliche Zimmer. Indessen stehen sie auf Podien, jedes auf seiner mäßigen Holzerhöhung wie ein kleiner, wenig begabter Violinspieler, kein Virtuose etwa im Glanz der Konzerte, sondern ein armer Knabe, den reiche Verwandte für ihr Geld ins Konservatorium geschickt haben und der jetzt nach dem Diner vorspielen soll, etwas Eingelerntes mit mißklingenden Doppelgriffen. So warten sie und schauen die Betrachter an, beschämt im voraus vor lauter Angst. Und ist es da zu verwundern, daß sie ein wenig in Unordnung geraten sind, in künstlerische Verwirrung, ganz, ganz klein wenig in Lampenfieber? Nein, man kann nicht die normalen Verhältnisse von ihnen verlangen, wird sich nicht darüber bei dem diensthabenden Aufseher beschweren, daß hier eine Vase umgefallen ist – hier eine Decke sich mit dem Futter nach oben schlägt – in diesen auf Podien gestellten Zimmern. Überhaupt, alles ist ein wenig, nur unmerklich anders als im Leben. Eine gespenstische Mißwirtschaft hat sich in das sorgfältige Arrangement eingeschlichen, man kann kaum davon sprechen, z. B. daß dieses Zimmer einen Eindruck wie etwas Breitgequetschtes macht, jenes mit seinen Rosentapeten und Seidenfauteuils trotz vorgespiegelter Eleganz entfernt an eine Rumpelkammer erinnert, an ein staubiges Zusammengedrängtsein und Zugrundegehen ... Ich erschrecke. Ich glaube vor hundert Bühnen zu stehen, wo schlechte Schauspieler, als Zimmer verkleidet, unwahre Grimassen schneiden. Zitternd laufe ich an der in meiner Hand gleichfalls zitternden Seidenschnur hinaus, ich freue mich des neuen, schrecklichen Gefühls – endlich haben moderne Möbel einen Eindruck auf mich gemacht!

Wenn ich sie aber im Leben sehe, im brauchbaren Tageslicht, dann muß ich doch nur wieder lachen.

Ich besuchte auf einer Reise mehrere Schriftsteller. Und überall fand ich diese geometrischen Regelmäßigkeiten, diese Glasscheiben, die nicht flach in den Rahmen sitzen, sondern vorher noch funkelnd sich abschrägen, ehe sie münden – es sind gleichsam keine Glasscheiben, sondern riesige, simpel allerdings geschliffene Brillanten. Und überall die flache Veranda, die Metallbeschläge, die Rhomben, die weißlackierten Kästen, die das Innere der Wand wie einen Berg Sesam öffnen ... Ein Freund gar führte mich in sein von oben bis unten ganz schwarz gebohntes Bibliothekszimmer, wie eine Totenburg ragte der Bücherkasten auf, Fabrikat der »Wiener Werkstätten«. Die monumentale Einfachheit dieser Riesenkiste stimmte mich weinerlich, das muß ich schon sagen, diese Einfachheit hat zu sehr das Gigantische einer großen Geldbörse, nicht eines großen Menschen. Dieses Kolossale ist nicht wie das Meer, nicht wie eine unermeßliche Aussicht auf eine Landschaft hinab: es gleicht eher einer Fabriksmauer oder einem unliebenswürdigen Vorgesetzten im Bureau. Kurz, es macht keinen lustigen Eindruck. Aber dann, als man mir im Speisesaal nebenan zu einem Braten kleine, weiße, säuerliche Perlzwieberl anbot, brachte mich die Erinnerung an den mächtigen Schrank plötzlich zum Lachen. Erklären kann ich das nicht, konnte das zu meiner großen Verlegenheit auch damals nicht. Nur das gleichzeitige Vorhandensein eines so königlichen Brokatmantel-Kastens und dieses winzigen Gemüses mit seinem schlechten, zähen, übelriechenden, delikaten Geschmack – man muß das empfinden, oder man versteht es nicht – man muß an Mephisto neben dem langbärtigen, dummen Faust denken oder an den merkwürdigen Zufall, der manchmal passiert, wenn man ein reizendes, rotbäckiges Baby auf den Schoß nimmt.

Wie ich mir also ein Zimmer vorstelle, damit man darin nicht immer weinen oder lachen muß, sondern arbeiten kann nach Herzenslust?... Möglichst kitschig und geschmacklos, natürlich ... Ich habe mir z. B. ein Sofa machen lassen, aus rotem Plüsch, in der abscheulichsten Vorstadt-Sezession, mit einem Ornament aus gelben Dreiecken, die wie Zungen auflecken und die Bestimmung haben, wenn ich mittags zu lange schlafe, mich in den Leib zu zwicken. Mein Schreibtisch kann ohne gedrehte Säulchen, ohne imitierte Schlösser, die gar nicht für Schlüssel eingerichtet sind, ohne Balustraden und verkleinerte Palastarchitektur gar nicht existieren. So stört er mich nämlich am wenigsten, nur manchmal danke ich ihm, wenn ich ermüdet bin, durch leises Streicheln für seine diskrete Häßlichkeit. Man möge entschuldigen, daß rote Tücher flächenhaft über meine Büchergestelle niederwallen. Das soll kein Kunstwerk sein, nur das Billigste in seiner Art. Und die lange Leiter gehört dazu, die an den alten Biedermeierkasten gelehnt jede etwa reizvolle und stilechte Linie glücklich verhindert ... So ist es, ich kann nicht heftig genug betonen (denn ich nehme von diesem Thema Abschied), wie gleichgültig mir Möbel sind, und daß ich die leuchtenden Erfrischungen meiner Sinne nicht bei ihnen und nicht stündlich suche, sondern in konzentrierter Form, in auserwählten Momenten. Und das Beste für diese Lebensweise wären natürlich Möbel aus Wasserstaub, aus Luft, aus Ätherwellen. Der Leser wird schon bemerkt haben: das geschmacklose Zimmer ist mein irdisches Surrogat für das unsichtbare, das ich einmal im Himmel bewohnen werde. Da ist alles in wohltuende Ruhe übergegangen, an keine Kante stößt man an, niemals ist ein Buch oder ein Manuskript verlegt, denn in dem Augenblick, in dem ich es hinter die lautlose, gewichtlose Kastenwand stelle, ist es verschwunden, hat sich ganz einfach in Nichts aufgelöst. Und im Nichts berühren sich ja alle Bücher, alle Dinge, die man sucht, alles ist vorhanden, ohne irgendeine leiseste Spur von Nervosität ... Es klingelt. Der Briefträger ist es, und ich sehe an der Schrift auf dem Kuvert, daß eine unangenehme Nachricht von einem unangenehmen Menschen da auf mich eindringt. Keine Angst, ich ergreife den Brief, und er hat sich schon in so kristallhelle Luft verflüchtigt, daß ich statt seines Gegendruckes an meinen Fingerspitzen nur plötzliche Kälte spüre, wie wenn Salmiak verdampft ... Also wirklich, ich soll jetzt glücklich sein, ich soll nichts mehr empfinden, als was aus meinem reinen Herzen wie ein Baum emporwächst, wie ein Baum, dessen Äste von innen her schon erschütternd mein Gehirn berühren. Keine Pulte mehr, keine Federstiele, keine Schubfächer, die stecken bleiben, wenn man sie öffnen will. Mit einem Wort, kein Hindernis mehr. Vor Jubel greife ich mir an den Kopf. Aber auch der ist, überflüssiges Möbelstück, weggezaubert, und in die geöffneten Nerven klingen die Diskantchöre der Sphären.

Dank den Bemühungen einiger Schriftsteller, aus deren Liste mir augenblicklich die Namen: Marcel Prévost, Auernheimer, Maupassant (welch ein Zufall! gerade diese) einfallen, haben wir jetzt einen Typus der modernen Frau, einen Grundriß des Weiblichen. Gott sei Lob und Dank, ein Schema ...

Also: die Frau ist naschhaft, immer lüstern nach Sensationen und zu Sinnlichkeit aufgelegt, der Grausamkeit nicht abgeneigt, hysterisch, begeisterte Lügnerin, eifersüchtig auch noch auf den Mann, den sie nicht mehr liebt, mäßig begabt im Geiste und für theoretische und zarte Probleme gänzlich ohne Interesse (nur Neulinge langweilen sie damit, Erfahrenere gehen direkt aufs Ziel los), dafür in der Praxis der Liebesangelegenheiten dem Manne weit überlegen usw. Diesem Typus »Frau« entspricht ein Typus »Frauenkenner«. Frauenkenner ist, wer in jeder Frau den Typus »Frau« mit scharfem Auge wiederfindet. Frauenkenner sind vornehmlich die genannten Dichter ...

Ich ziehe es vor, ein Frauen-Nichtkenner zu sein.

Warum?... Ganz einfach, weil es mir mehr Vergnügen macht.

Wie geradlinig und schlicht wäre die Welt, wenn alle Frauen mehr oder minder dem Schema sich näherten. Vielleicht waren es beste Glücksfälle, daß gerade ich immer (nein, nicht immer, denn auch das wäre zu geradlinig; aber sehr oft geschah es) mit Frauen ganz anderer Artung zusammengetroffen bin. Ach, in Gesprächen, die so seltsam und ohne Bezug auf Dinge dieses Lebens waren, daß sie nur aus Schabernack noch in irdische Worte gekleidet schienen, gingen wir stundenlang um runde Wasserbassins aus indigoblauem Marmor, kauften Bretzel und fütterten die ruckweise auftauchenden Fischmäulchen. Es waren Spiele, sanfte Spiele, wir dachten keinesfalls an Regeln, Bedürfnis und Ordnungsliebe.

Ein einziges Mal war es mir vielleicht bestimmt, den Typus Weib zu sehen. Aber der trübe, regnerische Abend, an dem das geschah, verbietet mir, mich allzusehr auf meine Erinnerung zu verlassen ... Es geschah dies in einer Hafenstadt wertlosen Namens ...

Ein kleines Torpedoboot war eingelaufen, und nun lag es, müde und schmutzig, an der Holzverschalung des Ufers. Der gedrungene, dunkle Schornstein, der schief zurückgelehnt stand wie der Kopf eines, der sich ekelt, blies seinen letzten Rauch aus. Eine Weile verging ruhig. Ich dachte an einen gestrandeten schwarzen Vogel. Dann wurde das Brett angelegt und einige von der Bemannung verließen lustig das Schiff, große, braunrote Leute mit kühnen Augen, in breiten, wallenden Hosen, Blaublusen, tief dekolletiert, eine rote, dicke Bindkrawatte unter dem Matrosenkragen gewulstet ... Nun konnte man an Bord gehen, und viele aus dem Hafen taten es aus Neugierde. Auch ich bestieg das enge, gewölbte Verdeck, machte schmale Schritte, da ich immerfort an Schrauben, eiserne Scheiben, Hebel mit dem Fuße anstieß. Die Damen hoben ihre Röcke, denn alles war vom Regen naß. Während die Mannschaft, die in weißen Arbeitskitteln auf dem Schiff geblieben war und eifrig an der Wäsche seifte oder sie an Stricke zum Trocknen hängte (es regnete aber immer noch ganz fein), um die Gäste wenig sich bekümmerte, zeigte uns ein junger, freundlicher Offizier die Hängematten, den kleinen Schlafraum in der Vertiefung des Vorderdecks, das imponierend-drehbare Maschinengewehr, die Falltüren zur Kapitänskajüte und zur Munitionskammer, die unverständlich große Dampfmaschine unten, die Ventilationsluken, die verderblichen Lancierrohre ... Er erzählte lächelnd, daß solch ein Torpedoboot so und so nahe, sehr nahe, an den Feind heranfahren muß, um sein Geschoß abzufeuern. Und das ist gefährlich, die Scheinwerfer spielen und sehen, man riskiert sein Leben ...

Neben mir steht eine hohe Blondine, sehr fahl im Gesicht, mit fast weißen Augenbrauen über den dunkeln Augen. Hart und gierig sieht sie den freundlichen Offizier an, und während der Wind rauschend über unsere Köpfe fährt, kommen aus der edlen, rosigen Kurve ihres Mundes diese Worte: »Sind Sie schon einmal in Lebensgefahr gewesen?«

Der Offizier enttäuscht sie sichtlich, da er mit »Nein!« lächelnd und wie ein sympathisches Kind antwortet.

Er geht weiter uns voran und zeigt uns das Rettungsboot. Mißmutig streicht die Blonde über die nassen Planken von weißer Lackfarbe. Der liebe Offizier erläutert den Kran, die Kommandos, er führt die Schwimmwesten aus Kork vor, die numeriert sind und schon dadurch ein wohliges Gefühl von Geborgenheit einflößen, er sucht uns wirklich auf alle Weise über das Schicksal der tollkühnen Angreifer zu beruhigen.

»Aber nein,« schreit die Blonde, grell, enttäuscht, »da können Sie ja überhaupt gar nie in Lebensgefahr kommen!«

Alle sehen sie verdutzt an. Ich halte mich zitternd am Kompaßständer fest.

Der Offizier verbeugt sich gefällig gegen sie, und so gut (ich liebe ihn schon wirklich) sagt er: »Nun, es ist ja allerdings doch nicht für uns alle Platz in dem Boot, Gnädigste.«

Sie wendet sich ab, ich bemerke noch, wie sie erleichtert und mit krankhaftem Zucken der Nasenflügel zu weinen beginnt. Der braune Wind rauscht, die benachbarten Schiffe schaukeln ein wenig, es ist fast Nacht ...

Also, das war der Typus »Frau«, sensationslüstern, grausam, hysterisch ...

Lieber Gott! wie mich diese Hysterie schon langweilt! Vielleicht brauchte ich nur die Augen aufzumachen, um mehr von diesem Typus zu sehen. Aber ich will gar nicht. Es ist ja so angenehm, liebenswürdige Haltungen des Kopfes vor den Augen einer Frau einzuüben, mit ihr über die Farbe einer Wolke zu streiten, gelinde, gelinde natürlich, das Dessert für übermorgen und die Mode unserer Urenkel zu beraten, nichts als zwecklose Dinge. Wie gesagt, ich ziehe es vor, ein Frauen-Nichtkenner zu bleiben ...

Mein lieber Feind,

bisher bist mein Freund Du gewesen, aber mein gehaßter Freund. Und von diesem Haß, den Du vielleicht nie geahnt hast, wird heute noch viel die Rede sein ... Vorläufig das eine: sei statt dessen, was Du mir bisher warst, lieber mein Feind; mein lieber Feind, wenn Du willst.

Seit vier Jahren, seit wir einander kennen, ... verkennen wir einander. Unausgesetzt hast Du mich mißverstanden, unermüdlich. Du hast mich mißverstehn wollen, das ist das Schlimme, und daß es dir auch gelungen ist, nur eine nebensächliche Verschärfung ... Erinnre Dich nur, was für merkwürdige Eigenschaften, die ich ganz und gar nicht besitze, Du in mir entdeckt hast. Vor allem ist Dir immer meine Feinheit bewundernswert gewesen, meine zarten und eigentümlichen Fingerbewegungen, »diese Aquarelle von Liebesstunden, die Mousseline des Benehmens, die Zierstücke seltsamer Einflüsterungen« ... Nun wisse (Du weißt es schon längst, immer), ich bin gar nicht so vornehm geartet, bin gar nicht so eigentümlich. Ich würde es für beleidigend halten, wenn jemand eine kultivierte Frau mich benennte. Ich bin eine schöne Frau, weiter nichts. Mein Äußeres ist mein Tiefstes, wirkt als einziger Schatz um so glänzender vor dem im übrigen schattigen Hintergrund meiner gewöhnlichen Persönlichkeit ... Und ich verzichte gern darauf, den klügsten Männern ebenbürtig und Arbeitsgenosse zu sein. Da ich sie beherrschen kann.

Du hast mir ferner eingeredet, ich sei gut. Nicht im Sinne der herkömmlichen Sittlichkeit, die ich um Deinetwillen oft gering schätzte. (Und das tut mir auch heute nicht leid, das nicht.) Aber ich sei brav, sagtest Du, von Mildheit zukünftiger Generationen erfüllt, dem kategorischen Imperativ einer bessern Welt gehorsam. Und so unschuldig sei ich, sagtest Du ... Was für Unsinn. Ich lehne es entschieden ab, unschuldig zu sein. Unschuldige Frauen sehen dumm aus. Und nur die Schuldigen wissen Mienen von Unschuldigen zu tragen.

Du dichtetest mir an, ich sei treuer als die andern; Du ließest mich unkokett sein (unschädlich mithin für Dich und weniger zeitraubend. Wie fein war das eingefädelt.)

Meine Redeweise, ehe ich in den Verkehr mit Dir geriet, war höchst läppisch. Ich gefiel mir in Witzen, in Wortspielen, in Stacheln und Qualen ... Du hast als mir eigentümlich mir eine Lyrik der Sätze beigebracht. Glockentöne in der Stellung der Vokale und durch merkwürdige Drehungen der syntaktischen Fügung erzeugte Melodien. Weil es Dir gefiel, im Sommer abends am Flußnebel unklare Gespräche, geschmückt mit sehr langen Pausen, zu haben, deutetest Du meine Ratlosigkeit damals als ein Schweigen infolge verständnisvoller Stimmung. Ohne Unterlaß hast Du mich umgedeutet. Immer hast Du nur das an mir gesehn und gehört, was Du hören und sehn wolltest ... So oft war ich trivial, meiner Natur nachgebend, habe alltägliche Dinge gesagt, ganz einfach Sprichworte, moralische Lehren aus dem Abreißkalender. Und Du bliebst auch dann stets noch heuchlerisch genug, diese dummen Redensarten in Entzückung einzufangen, die durch meine Lippen in Schwingung versetzte Luft mit kostbaren Ausrufen der Freude zu umrahmen. Du wolltest mich glauben machen, ich sei Dir ebenbürtig, ganz von selbst fließe mir eine Welle bedeutsamer Ansichten unversieglich zu und alles, was ich rede, klinge reizend, sanft und entrückt ... Und Deine bestimmten Entgegnungen, wenn ich mich weigerte, wenn ich sagte, Du überschätzest mich! Deine manchmal beinahe überzeugenden Zwischenrufe, wenn ich im Zuge war, meine Werktäglichkeit zu beichten!...

Ohne darüber nachzudenken, daß ich vielleicht mir eigentümliche Vorzüge haben könnte, hast Du mir kurzwegs einige Vorzüge nach Deinem Geschmack obenauf angeschminkt. Du hast retouchiert. Schließlich war ich eine Vollkommenheit von Deinen Gnaden, ich danke schön.

Wenn Dir nur jemals irgend eine lebenskräftige Dummheit entschlüpft wäre! Aber nein, selbst Deine Dummheiten waren hübsch anzusehen, verzeihliche Streiche eines liebenswürdigen Kindes. Wenn Du mich nur jemals gelangweilt hättest! Aber nein, Du hast mich immer entzückt. Das verträgt keine Frau.

Wie ich Dich immer gehaßt habe! Mein Gott, wie ich Dich gehaßt habe!

Wenn ich so zu Dir kam, ein fehlerhafter Mensch, aber doch ein Mensch; frischauf atmende Lungen, ungleichmäßige Herzschläge, Finger voll Gift, boshaft-lebendige Wangen ... wenn ich die Treppen zu Deiner Wohnung hinaufstürmte, mit dem festen Entschluß, heute Dir alles ins Gesicht zu schreien, Dir ins Gesicht zu schreien: Liebe mich, aber liebe mich endlich einmal so gemein, wie ich bin!... und wenn ich dann die Türe öffnete, die schauspielernde Luft Deiner Zimmer, den Dunstkreis des Unendlichen eintrank ... dann war alles wieder vorbei ... Wir sahn als zwei seltsame Menschen einander in die Augen, ich war bezaubert, ich war nach Deinem Wunsch. Wohin versanken da die Entschlüsse, die Selbständigkeiten ...

Ein umgekehrter Fall der Nora: wie gern wäre ich die Puppe geblieben! Aber Du wolltest mich jedenfalls zu Gott weiß was Besonderem machen.

Ja, ich war glücklich ... Welch eine sichere Zeit atmete ich bei Dir, nichts konnte mir etwas anhaben. Wir besprachen dies und jenes. Wir stellten zwecklose Dinge an. Wir küßten einander in aller Liebe, aber immer ein wenig pierrotmäßig. Alles war ein Spaß, ein Luftzug, eine Frage. Und die brutale Realität schien entfernt, das Leben ein klein-harmloses, unzerreißbares Bilderbuch nur ... Und o! wie hast Du es immer abgewehrt, wenn ich Dir sagte: Du betrachtest das Leben als einen Spaß. Das durfte nicht ausgesprochen werden, durch so grobe Konstatierungen wären wir schon wieder ins Reich des Tätlichen gerückt. Daß Du das Leben wahrhaftig als einen Spaß betrachten konntest, wurde nur dadurch ermöglicht, daß Du immer behauptetest: O nein, ich nehme das Leben sehr ernst ... Wie wunderbar warst Du oft durch das, was Du verschwiegst. Und nicht einmal das ließest Du zu, daß man Dein Verschweigen bewundere. Einen Firnis von Schlichtheit, Ungeschicklichkeit sogar legtest Du über Deine feinsten Dinge. Und durch graziöse Schnörkel des Schweigens und Sagens hieltest Du uns beide beständig in der Höhe, über den Wahrheiten. Nie machten wir einander Geständnisse. Nie waren wir intim und vertraut. Aber wenn ich zu Dir kam, verschwanden alle meine Sorgen, machten alle Befürchtungen ein unwichtiges, fast drolliges Gesicht. Gerade dadurch, daß Du mich nicht tröstetest, tröstetest Du mich ... Und wie schön, wenn wir uns Mühe gaben, einander näher zu kommen! Diese Selbstbekenntnisse geschahn so unwegsam, in einer so verzwickten und schwierigen Manier, daß wir einander immer nur noch verhüllter, interessanter wurden. O diese fluoreszierenden Auseinandersetzungen, diese Erleuchtungen ohne Halt, diese unrichtigen Klarheiten und diese Unklarheiten!

Wie glücklich war all dies!

Wie ich dich immer geliebt habe! Mein Gott, wie ich Dich geliebt habe!

Ach, vielleicht ist es ein Unrecht, daß ich diesen Brief Dir schreibe. Gewiß tue ich Dir Unrecht, denn Du warst immer gut zu mir ... Und jetzt verwirrt sich mir alles. Als ich diese Zeilen begann, war mir unser Verhältnis so klar, so schlimm, so verächtlich. Ein Magazin von Kontrasten und Angriffen stand mir zur Verfügung ... Wie kommt es, daß in diesem Augenblicke verschwimmende Gebirge über mich stürzen, rosige Bergketten vom bewegten Horizont her, Zweifel, Subtilitäten ohne Zahl ...

Vielleicht ist alles, was ich Dir heute schreibe, auch nichts anderes als solch eine fluoreszierende, verzwickte Auseinandersetzung, durch die wir einander nur noch interessanter werden?...

Ich will nicht darüber nachdenken. Aber eines: Habe Mitleid mit mir! Mitleid! Und wenn auch gerührte Leidenschaft, Verständnis für Tragik Deine Sache nicht ist .... aus Mitleid begreife dieses eine Mal die nackte Wahrheit, den großen Ernst der Tatsachen, die Schrecken meiner inneren Krisis. Gib mich frei. Gib mich endlich frei. Ich will Dir nie mehr schreiben. Ich will Dich nie mehr sehn. Es ist mein fester Entschluß, mich nicht länger von Dir beeinflussen zu lassen. Ich bitte Dich, vergiß mich oder sei mein Feind. Gib mich frei!

Anfissa.

Du vergißt doch nicht, Liebste? Morgen um 6 Uhr bei der Apollinariskirche.

Dein Carus.

Ach wie auf Erden nichts, wie nichts auf Erden gleicht den Schauplätzen angenehmer Begebenheiten! Das Postamt war rot. Gleichfalls die Kirche machte kein Geheimnis aus ihren deutlichen Ziegelsteinfugen. Von da in den Kurpark reichten wenige Schritte. Und man erging sich in diesem ohne jegliche Verantwortung, dem Bewußtsein ungerechten Vorzugs fremd, wiewohl die vielfach krummen Wege so zeitverschwenderisch waren und die reichlichen Seelüfte darin eine ganz unverdiente Belohnung für uns Müßiggänger. Daran dachte man nicht; o die Schauplätze angenehmer Begebenheiten. Weil's mir damals gut, so richtig gut ging, fiel mir nie es ein, die Anlage dieses Parkes auf Steuern und Taxen, seine freundliche Abwechslung der Gebüsche, Wiesen und Bauminseln auf ermüdende Studien ausländischer Werke über Hortikultur, die Kinderfeste auf geschäftstüchtige Tricks der Badeverwaltung und Toiletten der Damen auf Berufspein ihrer Ehemänner zurückzuführen; kurz alles auf das ökonomische Prinzip. Sonst erscheint mir doch die Welt so gnadenlos betrieblich und zielbewußt, im Dunst des Arbeiten-Müssens, von Fabrikswaren besetzt. Damals jedoch bewegte sie sich liebenswürdig. Und als ich einmal, von irgendwelcher Bank aus ganz ferne Kurmusik zu hören bekam, verübelte ich dies niemandem, sondern ich hörte gut zu und staunte nur ... Das Stück, auf seinem Wege durch die Bäume her zu mir, hatte Blättergrün und Zweige, Tau, Sonnentupfen in seine Töne mitgenommen, sie wehten gefärbt und aufgefrischt. Das Herablassen einer Persienne im Hotelfenster links blinzte aus ihnen, mit den Spatzen des Sandwegs und mit dieser Vormittagsstunde in Südostbrise. Mein Herz klopfte. Wie ein hinter erglühender Luft bebendes Gebäude, wie ein Shawl in Bewegung, aus dem die eingewebten Metallstücke glänzen, standen die Akkorde vor mir, wie das Laforguische je ne sais quoi qui n'a de nom dans aucune langue, de même que la voix du sang ... Indessen erkannte ich das Stück nicht, wiewohl es mir geläufig war. Ich ging zwischen seinen kontrapunktischen Stimmen wie zwischen Häuserfronten, und es war wie in der Heimatstadt manchmal, wenn man aus einem neuen Durchhaus tritt oder von ungewohntem Standpunkt her beobachtet. Alles ist fremd und dennoch alles vertraut. Ich weiß, daß ich zu Hause bin und dennoch kenne ich mich nicht aus. So vergißt man auch bisweilen, aus Träumen nachts erwachend, die Lage der Fenster, die Wand am Bettrand, rechts und links im Dunkel. Jeden Augenblick kann die richtige Orientierung einfallen, mit einem Schlag alles ins gewöhnliche Licht ordnen, aber das zieht man in süßer Qual hinaus, absichtlich verwirrt man sich und ist in fremder Stadt, in fremdem Bett. Endlich längs eines Geigenlaufs schwinge ich mich in die Erkenntnis, daß ich die Meistersinger-Ouvertüre vor mir habe ... So wohlgetan hat sie mir schon lange nicht, seit ich vor Jahren mit ihr bekannt wurde, seit den ersten Entzückungen nicht mehr. Ich sitze da und, gerührt von jeder Modulation, danke ich dem lieben Gott für sie. Manchmal überrascht mich so die Musik, wie aus einem freundlichen Hinterhalt, und das wollte ich sagen: dann findet sie die Seele ganz anders offen als im Theater oder in den zweckdienlichen Konzertsälen. Zufällig kommt sie, Wind trägt sie her und löscht sie aus, Sonne wie über die Alpen gießt sich über Melodien. Niemand bietet mir Programme an oder das mit einer harfenschlagenden Dame gezierte Titelblatt eines thematischen Leitfadens. Keine Vor- und Nebensitzenden, keine Presse, keine Bonbons, nicht Gucker, nicht Begeisterung, nicht gemachte Begeisterung und keine aus Furcht, die Begeisterung könnte gemacht erscheinen, gemachte Nicht-Begeisterung. So natürlich geht alles und nicht einmal stolz sein auf seine Natürlichkeit kann man. Man hat weder Zeit, sich in Frack, noch aus Protest gegen Zeitvergeudung bei der Toilette nicht in Frack zu werfen. Einfach wird man vom Genuß attackiert, auf kurzem Wege vergewaltigt ...

Himmlisch! auf der Straße entzückt es mich, wenn ein Vorübergehender nicht ganz richtig die inniggeliebte Barcarole ans »Hoffmanns Erzählungen« pfeift ... Der Cafetier läßt seinen Phonographen losknirschen, ich verliere die Zeitung aus der Hand, denn so süß wie nichts mischt sich in das Klappern der Tassen und in Geflüster von andern Tischen her die Arie der Tosca ... In einer fremden Stadt hörte ich einmal ein Bach-Präludium, sehr gut auf einem jedoch schlechten Klavier (die Töne knatterten so) vorgetragen. Nie werde ich vergessen, mit welcher Freude ich damals in das gegenüberliegende Haus trat und zu dem offenen Fenster hinaufhorchte. Ich hörte auch noch die Fuge an und ging dann in Glück meiner Wege ... Begeistert bin ich für Nationalhymnen der Soldaten, die zufällig unten meinem Fenster vorbei in die Schlacht marschieren ... für die angstvoll asthmatischen Klänge eines Leierkastens auf verlorener Landstraße, die an den Geruch doppelt gewärmten Dorfkaffees erinnern; der Mann beginnt zu kurbeln, wenn er uns von weitem herannahen sieht, und zwar genau dort, mitten in einem Doppelschlag meinetwegen, wo er aufgehört hat, als er den Wanderer vor uns genügend weit mit seinen Tönen geleitet erachtete ... Ich liebe auch die städtischen Flaschinetts, hohlflötend und scharf; die Musik alter Ringelspiele; Orchestrions mit Janitscharenmusik; wispernde Aristons mit ihren Stahlbürsten, die plötzlich vom Wäschekasten herab oder beim Öffnen eines Stammbuchs einem Glockenspiel ähnlich erklingeln; die Berlioz-Instrumentation der Straße zur Singstimme eines fensterputzenden Dienstmädchens ... Oder ich ziehe mit den Gabelzinken in gestehendes Fett der Schöpfenbratensauce Kratzrinnen, die ich dann zu wohnlichen Gassen mit Häusern, groß und klein, mit Verkehrshindernissen und Volk zu vergrößern weiß. Das bringe ich fertig. Ich vergrößere auch oft das Eßzeug in Gedanken, mache aus dem Tisch eine weite Ebene, beschneit infolge des weißen Tischtuchs, die Teller sind wie Gebirge, die Messer, Gabeln, Löffel wie silberblinkende Seen, sicher wie ein Glaspalast steht mitten in weiter Einsamkeit das Salzfaß. Dazu summe ich gewisse Schlußsätze von Brahms, zum Beispiel den aus der Cellosonate F-Dur op. 99 oder aus dem Streichquartett (oder ist es ein Quintett?) G-Dur. Er geht so ... Könnte ich ihn doch allen vorsummen, die mir nicht glauben wollen, daß er in diese traute, friedlich im Familienkreis dämmernde Kinderstuben-Vergrößerungsstimmung (ich nenne sie auch Knecht-Ruprecht-Stimmung, aber ich weiß nicht, warum, und ich denke dabei auch an Marktbuden am Abend und Spielzeug aus farbigem Holz) einzig schön hineinpaßt ...

Das sind meine Vergnügungen.

Nun will ich, bitte schön, nur kein Programm daraus machen, keinen Antrag auf Umstürzung unsres gesamten Konzertlebens, keine Aktion mit dem Motto: »Aufgepaßt! Sie können sich noch retten. Es ist höchste Zeit, daß etwas für unsere Kultur geschieht!« ... Das liegt nicht in meinem Sinn.

Ich habe nur meine Notizen gesammelt, von deren Belanglosigkeit leider für das praktische Leben ich aufrichtig überzeugt bin, und gebe sie hier zum besten.

Von allen Tatsachen des Seins, die man zu szenischer und dichterischer Behandlung in Anspruch genommen hat, scheint sich der Tod als die unfruchtbarste erwiesen zu haben. Die Idee des Todes dient dazu, um die Romane oder Trauerspiele abzuschließen, abzuschneiden nur in manchen Fällen, sie soll schrecken und erhabene oder auch wohl groteske Ausblicke gewähren (»Der Tod ist in der Welt« – Byrons »Kain«) oder bestenfalls wie im »Hamlet« dazu dienen, die philosophischen Spielereien eines Grüblers zu veranschaulichen. Wo der Tod auftritt, zeigt er sich in einer dieser drei Gestalten. Einfach und banal. Das richtige Nichts, über das auch nichts zu sagen ist. Was jedoch nicht ausschließt, daß er bei Publikum und Kritik in beinahe ebenso hohem Ansehen steht wie andre banale und leere »große Ideen«, zum Beispiel: der Pantheismus. Braucht es doch heutzutage nur des leisesten Verdachtes, daß ein Dichter »Pantheist« ist und den großen Zusammenhang der Natur fühlt, die Natur in sich, sich in der Natur, und wie alle die bereitstehenden Floskeln heißen, um ihm sofort den Ruf eines großen Tiefsinns und göttlichen Ernstes zu verschaffen, wie denn auch ganz Deutschland auf Verhaeren prompt hineingefallen ist.

Stellen wir also fest: man hat den Tod trotz aller Pflege bisher vernachlässigt. Man ist von ihm zu sehr geblendet, läßt sich zu sehr imponieren. Immer nur Tod als etwas Großes, Abschließendes, Langweiliges, ... das kann doch nicht alles sein. – Doch nun fällt mir der Übergang schwer. Soll ich sagen, daß ich, um dem dringenden Bedürfnis einer detaillierteren, ruhigeren Dichterbehandlung des Todes abzuhelfen, auf die nachfolgenden Dinge verfallen bin? Wie unrichtig wäre das! Fasse man vielmehr das Bisherige als ungeschickte Einleitung auf, zu der mich die innere Erregung über das Nachfolgende, das mich natürlich zunächst beschäftigt, verlockt hat. Ich habe da wirklich Merkwürdiges zu berichten; man kann mit der Idee des Todes ganz familiär werden, das ist's, oder noch besser: sie ist ebenso aller Abschattierungen vom Traurigsten zum Süßesten und Gleichgültigsten fähig wie alle menschlichen Dinge.

Da lese ich, an einer Straßenecke wartend, ganz zerstreut, nur durch das farbige Bild angezogen, folgenden Witz (das tschechische Witzblatt, das ihn enthält, hängt aufgeschlagen hinter der Glasscheibe eines Buchhändlers):

Ballerine: Du, und was sagt denn dein Vater eigentlich zu unserem Verhältnis?

Junger Herr: Er weiß doch nichts davon.

Ballerine: So, wird denn bei Euch keine Bilanz gemacht?...

Das habe ich gelesen und starre nun in die Luft, den Passanten entgegen. Es ist schwer zu beschreiben, was da in mir vorgeht ... Ich suche diesen Witz zu begreifen, denn ich verstehe ihn nicht. Ich suche, indem ich mein Hirn umwühle, irgendeinen Standpunkt zu finden, von dem aus mir das eben Gelesene irgendwie auffallend, bemerkenswert, stark, wertvoll oder amüsant erschiene. Es muß doch etwas daran sein, sage ich mir, sonst würde man es nicht drucken, illustrieren, in der Hauptstraße ausstellen. Aber trotz aller Anstrengungen verschwimmt es mir, erscheint matt und von einer krankhaften Farblosigkeit. Wäre es ein Mädchen, ich müßte es als »krankhaft-interessant« oder so ungefähr bezeichnen. So zart und blaß steht es (ich meine: den Sinn und die Gesamtheit dieser Worte) im Hintergrund meiner Gedanken, opernhaft bescheidene und doch jedenfalls temperamentvolle Mignon! Ich empfinde eine krankhafte Wollust, so an der äußersten Peripherie meiner Denkfläche gekitzelt zu sein, dort wo mein Verständnis aufhört und nur noch unscharfe Bilder liefert. Mit wissenschaftlichem Interesse förmlich verfolge ich das Erlahmen meines Denkmechanismus, wie etwa der Experimentalpsychologe die geheimnisvollen Vorgänge am Rande des Sehfeldes prüft. Ich beobachte, wie mein Verstand dieses ihm Dargebotene, das zu weit abliegt von den Dingen, mit denen er sich sonst befaßt, nicht mehr fassen kann, es mit andern Dingen verwechselt, daran herumarbeitet, schließlich kraftlos es in den allgemeinen Trubel der Welt, aus dem er es für einen Augenblick hervorgezogen hat, zurückfallen läßt. Und ganz deutlich mischt sich in das Gefühl der Schwäche und Ermüdung nun eine Art von humoristischer und doch wehmütiger Todesahnung, die ich eben beschreiben will ... Doch auf diesem Wege komme ich ihr nicht näher. Vielleicht anders.

Manchmal, wenn ich so recht müde bin, in der Nacht – in einem Kaffeehaus ist man schon ohne Erfolg und ohne Lust gesessen, jetzt freut man sich auf das kühle Bett zu Hause, aber wieder fällt es zum Unglück einem Kameraden ein, ein anderes Lokal vorzuschlagen und aus Mattigkeit kann man nicht »nein« sagen, läßt sich wieder aus der reinen Nachtluft in lärmenden Rauch verschleppen – in solcher, tieftrauriger und wohl auch erbitterter Abgeschlagenheit, wenn die Augen beißen, die Lippen weh tun, erscheint jenes Todesgefühl wieder. Und wieder in der Form, daß ich mein Vermögen, Dinge aufzufassen, schwinden fühle. Ich kann zum Beispiel nicht mehr feststellen, ob der schwarze Fleck auf der Sessellehne jenseits des Tisches ein Ornament dieser Lehne ist oder etwa ein Teil des dunklen Anzugs meines Freundes oder vielleicht etwa ganz weit hinten im Saal, ein Stückchen Klavier, das perspektivisch über die Sessellehne ragt. Ich kann das nicht feststellen, weil ich keine Lust, keine Berufung dazu fühle. Lasse lieber einen unanalysierten, unreinlichen Komplex in meinem Gehirn. Man reicht eine komplizierte, glänzende Schüssel auf den Tisch, allerlei Farbenflecken sind auf ihr, vielleicht Backwerk, und ein dumpfer Lärm brandet um sie her, aus ihr heraus, sollte sie ein Musikinstrument sein? Ich kann sie nicht mehr auflösen, ich bitte einen neben mir, das Zweckdienlichste in bezug auf diese Schüssel oder was es sonst ist, zu unternehmen, nur mich in Ruhe zu lassen. Es ist der tiefste Punkt der Erschlaffung. Der ganze Körper ist eine einzige, müde, wunde Fußsohle ... Und da denke ich mir nun: »Max, jetzt bist du tot. Vielmehr, du warst tot und bist jetzt soeben wieder zum Leben aufgeweckt worden. Da bist du jetzt natürlich ganz ungeübt, unbeholfen, elementar. Nur die einfachsten Dinge des Lebens sind dir im Gedächtnis geblieben, nur solche, die dir im Leben das Wichtigste waren. Fragte man dich beispielsweise jetzt nach Flaubert, da würdest du noch etwas wissen, wenn auch nicht so viel wie in deiner Blüte. Auch Worte wie: Geliebte, Vaterland, Mutter – wären dir zur Not verständlich, gäben dir etwas zu fühlen. Aber diese Weinstube? Waren dir jemals in deinem früheren Leben Weinstuben wesentlich, zentral? Nun ist aber nur der Mittelpunkt deines Ich erst erwacht, auf das andere sollst du dich erst allmählich besinnen, und da kommen solche barocke, willkürliche Einrichtungen wie eine Bar mit hohen Sesseln noch lange nicht an die Reihe. Dies, Max, die Erklärung deines gegenwärtigen Zustandes. Du hast dich zu nebensächlichen Eindrücken zu entwickeln noch nicht Zeit gehabt. Also schlafe, schlafe nur ruhig ...«

Ich habe auf diese Art im höchsten Grade die Eigenschaft, mich geistig tot zu stellen und so zu vereinfachen ... Plötzlich mitten in meinem Treiben findet sich mir die Frage ein: Was würde ich zu dieser Sache sagen, wenn ich soeben aus dem Grabe entstiege? Oder noch verschärft: Was würde jemand zu dieser Sache sagen, der nur für einige Augenblicke aus der tiefen Ruhe des Jenseits hierher versetzt würde und gleich wieder weg müßte? Hierher, zum Beispiel vor die Oper in Paris? Welchen verworrenen Eindruck, welchen falschen, müßte er sich von diesen Dingen machen?... Oder noch anders: ich liege halbschlafend nachmittags auf dem Kanapee, da weckt mich leise, falsch gespielte Salonmusik, die mir nie das Geringste bedeuten kann. Und doch, wie dankbar wäre ich für diesen leeren Fetzen Realität – ein Jahr nach meinem Tode, wenn ich plötzlich erwachend nichts als eben dieses Stück hören könnte, diese Erinnerung an meine ehemalige Existenz. Und wie würde sich diese Musik in einem solchen Moment meiner Seele ausmalen? Ich könnte mir vielleicht im Augenblick nicht herauskonstruieren, was das »leise« »falsch gespielte« »Salonmusik«, was das überhaupt bedeuten soll »Schallwellen« ... Es ist köstlich, für einen Moment mit Hilfe dieses Tricks (ich bin tot, soeben wieder erwacht) alle die komplizierten Erfahrungen, die man hat, preiszugeben, sich selbst gleichsam in einen Urzustand zu versetzen und nun zwischen den fein ausgebildeten Lebensdingen ratlos umherzutappen wie in einem ungeheuerlichen Chaos, in einer ganz sinnlosen Rumpelkammer ... Wir üben jetzt ein Quintett. »Noch einmal drei Takte vor M«, schreit einer wütend, weil es nicht klappt. Ich weiß sofort, was er meint. So eingefahren bin ich in diese, von mir doch so wenig notwendig erlebte Konstellation. Was würde von all dem Herumsitzen, Stimmen, Plaudern, Sich-Anstrengen übrig bleiben in meinem posthumen Gedächtnis? So zieht man ein Schema seines Daseins, um dann mit doppelter Lust vorläufig noch das Unschematische weiter zu genießen.

Das Thema dieses »posthumen Gedächtnisses« hat noch einen Ausläufer. Ich habe nämlich schon zu Lebzeiten ein teilweise posthumes Gedächtnis ... Zur Erklärung: Die Symphonien Beethovens, die Königsdramen Shakespeares, die Violinsonaten von Bach, Brahms und Reger gehören doch zu meinem essentiellen geistigen Besitzstande, glaub' ich. Näher geprüft, ergibt sich, daß ich sie nur deshalb zu besitzen meine, weil ich sie periodisch immer wieder durchnehme. Aber jedesmal bin ich doch wieder von ihnen überrascht, entdecke neue, schon halbvergessene Schönheiten. An den Percy Hotspur hatte ich schon beinahe ganz vergessen, da ist er wieder, willkommen, mein Held, denkst du noch an unsere letzte Begegnung vor drei Jahren, in drei Jahren also auf Wiedersehen!... Aber mein Glauben, daß ich alle diese Dinge und noch einige andere, mir unentbehrliche, zu jeder Zeit im Kopf habe, ist doch nur Fiktion. Dadurch entstanden, daß ich sie jeden Augenblick wieder auffrischen kann ... Wenn ich aber nun sterbe, dann ist doch diese Hoffnung auf weitere Periodizität zu Ende. Dann kann ich nichts mehr auffrischen. In diesem Moment weiß ich nur das, was mir gerade aktuell (nicht nur potentiell) im Kopf ist. Und ein großer Teil, ja der größte der Dinge, die ich liebe, wird also schon lange vor mir gestorben sein; – zu jener Zeit, da ich eben nichts ahnend zum letztenmal die Percyszenen gelesen habe und ihre Details vergesse, sterben sie. Diesmal ist es ein Vergessen für die Ewigkeit ... Mit einem Satze: ich kann nicht in einem Moment meiner vollsten Ausbreitung sterben. Ich sterbe allein, ohne meine liebsten Lebensbegleiter. Sie haben sich schon längst, zu verschiedenen Zeiten von mir verabschiedet, allmählich, einer nach dem andern, ohne daß ich es bemerkt habe. Vielleicht ist heute, während ich dieses schreibe, schon ein Teil meines Ich, meines Wissens und meiner Gefühle tot, tot für immer und ich weiß gar nichts davon ... Diesen Zustand immer vor Augen, ist es da ein Wunder, daß ich den Erlebnissen meines Daseins mit einer überzärtlichen Hingabe entgegenkommen möchte, daß ich sie immer, wenn sie wieder auftauchen – zum Beispiel den Einsatz der Geigen in der Zweiten Brahmssymphonie, den Napoleon von Lautrec usf., – wie Freunde begrüße, die noch einmal zu sehen ich kaum erhofft habe ... Ja, es hat neben den komischen auch seine rührenden Seiten, wenn man mit dem Tode sich auf guten Fuß stellt, wenn man dem allgemeinen und nichtssagenden Sterben es vorzieht, schon bei Lebzeiten seinen eigenen, ganz privaten Tod zu haben.

Viele Nachmittage in diesem Sommer verbrachte ich unter Kindern. – Eine schöne, gütige Dame, die mich kannte und mein Vergnügen an neuen Dingen, lud mich öfters auf ihre Villa ein, nahe bei Prag. Die Ortschaft heißt Koschirsch. Dort sind Obstpflanzungen, Gärten, Restaurants für Ausflügler, auch ein paar Fabriken, die aber der Luft nicht weh tun, und vor allem ein Zug der herrlichsten Anhöhen, voll von Gestrüpp, Bäumen, versteckten Pfaden, Drahtzäunen und feisten Grasbüscheln, über die man ausrutschen muß.

Die Dame wußte wohl, daß zehn Jahre viel Zeit sind und daß ich inzwischen viel Kindliches vergessen habe, wenn auch nicht alles. Und diese Dame hat zwei Kinder, ein lustiges Mäderl und einen kühnen, schlanken Buben, und die haben Freunde und Freundinnen, da gibt es oft Gesellschaften. Da war ich also auch mit eingeladen.

Lärm, der zum Himmel dringt, ungeheurer Lärm, Kreischen noch darüber hinaus wie eine Feuersäule aus einem Dorf, die Hände geschüttelt und gerissen, Gruppen, die einen Schritt zwischen Laufen und Tanzen einschlagen, Gespräche in drei Worten und beendet durch einen Schlag auf die Schultern, Mädchen, die sich durch Ketten anderer drängen, sich paarweise fassen, übereinander kollern, immerwährendes Lachen durch dieselben Lippen hindurch, die ebenso immerwährend auch reden ... Anfangs ging es mir steif durch den Kopf, es war mir unbegreiflich. Diese vielen winzigen Gesichter, und sind sie nicht alle einander ähnlich, ja gleich?... Und diese Bewegung, wird dir nicht der Arm müde, wenn du zusiehst, wie zwecklos und außer sich dieser Knabe wie eine Radspeiche den seinen dreht und dazu redet und lacht noch obendrein, alles zugleich? Die Luft muß dir ausgehn ... Aber ich gewöhnte mich daran. Bald verstand ich alles, ich unterschied diese ähnlichen Augen und Näschen, nannte jedes mit dem Namen. Plötzlich war ich eingeschrumpft, nach dem Maßstabe kindlicher Angelegenheiten fand ich die kurzen Gartenwege lang wie Landstraßen, und die Beete waren nur noch da zum Dreintrampeln. Ich schrie mit. Ich bot meine Kenntnisse an, und es bildeten sich Spiele, wie ich wollte oder wie ein anderer wollte manchmal. Sprach ich einen Vorschlag aus, so war ich ängstlich aus Ehrgeiz und kränkte mich, wenn er nicht angenommen, gar interesselos überschrien wurde.

Bald verstand ich alles. Alle Kinder wollten neben dem Haustöchterchen sitzen, denn sie war Geburtstagskind und gab das Fest. Sie stritten, sie schlossen Verträge: »Also du bist jetzt bei ihr, aber auf dem Heimweg komm' ich dran,« das war die wichtigste Angelegenheit. Aber eine wurde vorgezogen, Bascha, die hübsche Polin, die am lautesten schrie (manchmal, denn manchmal auch schrien alle am lautesten) und die von der Schaukel stundenlang nicht fortzubringen war ... Es begann zu regnen, die Bäume im Garten bekamen schwarzgrüne Blätter im Schatten tiefer Wolken, dunkel war es, feuchte Luft stieg aus dem nassen Gras wie aus Höhlen. Man sah, wie in helleren Regionen des Himmels graue Wolkenzipfel sich drehten, im Drehen auflösten, wie sie als Regen im Fall verschwanden. »O weh,« sagten die Erwachsenen und bedauerten die Kinder, »jetzt ist der Ausflug verregnet.« Aber die Kinder machten sich nichts aus dem bißchen Wasser, sie lachten weiter, und eine sah ich mit erhobenem Zeigefinger im strömenden Guß durch die Allee hüpfen, mit dem Triumphruf: »Es regnet nicht mehr, es regnet nicht mehr.«

In der Veranda wurde gegessen, große Butterbrote, Kaffee, manche erklärten sich für Milch. Und man sprach von der Schule, hauptsächlich vom »Dividieren«, das war der Erbfeind, die Schattenseite des Daseins. Auch der Herr Lehrer war eingeladen, und nun bildete sich in der Ecke, mir zunächst, eine eifrige Verschwörung. Plötzlich brach eine helle Stimme aus: »Bitte, Herr Lehrer, werden wir morgen nicht dividieren?«

Dann habe ich mit den Buben Raupen gesammelt, eine große Heuschrecke auf die sanfteste Art getötet, nachdem ihr vorher einer ein Bein ausgerissen hatte ... Es wurde wieder schön, und wir erstürmten die Hügel, die Düppler Schanzen mit Hurrageschrei. Man fing eine Blindschleiche, die wie ein Stock in der Hand erstarrte, und sekierte sie, was ich auch sagen mochte. Bis ich drohte. Dann kamen die herrlichen Spiele meiner Jugend: »Nationale«, »Räuber und Polizei«. Die Polizisten müssen zuerst auf dem Bauch liegen, das Gesicht in den Händen, und dürfen nicht sehen, wie die Räuber sich verstecken. Dabei sollen sie bis dreihundert zählen ... O wie fielen mir in dem Lärm alle Erfahrungen und Schliche aus den Kinderjahren ein, von der Schützeninsel, als wir noch unter den Brückenbogen spielten. Diese Streitigkeiten: »Sie haben geschaut«, »Nein«, »Die Räuberhöhle darf nicht bewacht werden.« Dann wie man in rasender Eile zählt und immer das Zählen dem überläßt, der größter Virtuos im Schnellzählen ist und in neuen Schwindeln. Man zählt immer nur bis zehn und merkt sich die Zehner, denn da gibt es weniger Silben auszusprechen bei »eins, zwei, drei« als bei »einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig«. Für halb und halb erlaubt gilt es auch, statt der letzten fünfzig »langsam« bis zehn zu zählen, und wie hastig ist dieses »langsam«. Doch die Räuber sind schon versteckt. Aus einem sichern Gebüsch lächeln sie über die vergeblichen Operationen der Polizei, laufen dann weit, um sie irrezuführen. Und wie war es da Freude und Stolz, kriechend sich die Hände zu zerkratzen, die Hosen aufzuschlitzen im Winkel. Und gar zu rennen über die Stoppelfelder hin, die hart sind wie das beste Pflaster und noch überdies durch Knacken bei jedem Tritt ein lustiges Gefühl ihrer Härte dem Laufenden mitteilen. Wie der Wind blies! Wie sich das Gelb einförmig bis an den Himmel hob und nichts mehr vor mir lag, auch in meinem Geiste nichts anderes, als diese Fläche, die zu überlaufen war, geradeaus! Wie wir dann überraschend auf der anderen Seite erschienen, wo niemand uns erwartet hatte, und tollkühn, die letzten Mohikaner, den steilen Abhang hinunter mehr sprangen, stürzten als rannten, durch die angedonnerte Meute hindurch!... Ja es war Gesundheit und voll Frohsinn, nie mehr werde ich mich so frei fühlen, wie in diesem Augenblick des Herunterrennens, so glanzvoll und so mit Recht bewundert!

Nein, zehn oder fünfzehn Jahre sind nicht viel, ich habe sie gestrichen.

Überdies nannten die Erwachsenen mich ein Kind, und ich mußte mit ihnen die Villa besichtigen, das Speisezimmer, das Bad, das Klavier, und so fort. Aber ich hörte – es drang durch die geschlossenen Fenster – das Jauchzen der Kleinen, aus dem Garten, von den Bergen her. In diesem Moment wurde ich wirklich ein Kind. Tiefer Schmerz befiel mich, daß ich nicht unter den andern mit unten sein durfte, daß ich mich langweilen mußte, wie früher auf Spaziergängen mit der Gouvernante längs des Quais. Draußen rauschten die Bäume, so hell warf die Sonne Funken durch die naßglänzenden Blätter. Da faßte ich die Hand der guten, schönen Dame und bat schon, man möge mich zu den Kindern fortlassen ...

Der Sommer ist vorbei, und nun bin ich wieder allein, ein erwachsener Schriftsteller für Österreich und das Deutsche Reich.

Nun wünsche ich mir seit heute früh eine Insel.

Eine Insel zum Ordnen.

Ordnungsliebe ist meine geheimste und eigentlichste Eigenschaft, daran zweifle man nicht, bitte. Aber jahrelang habe ich leider keinen Ausweg für sie gefunden, keinen andern Ausweg als schäbige Pedanterien ohne Erfolg, peinvolle Anstrengungen. Deshalb eben freue ich mich heute so, seit dem Frühlicht, da ich über die Steinbrücke ging. Denn nun weiß ich, wohin ich strebe, was ich mir wünschen soll ...

Seit längsten Jahren ist es meine Sehnsucht, irgendein Ding genau zu ordnen, durch Ordnung zu beherrschen, über seine kleinlichsten Veränderungen zu wachen und förmlich Buch zu führen, es gründlich in der Hand zu haben, ohne daß ihm eine dunkle Ecke übrig bliebe, wahrhaft zu einer Kolonie des eigenen Ich es auszugestalten ... Aber ahnt man, wie schwer das ist? Gewiß gehört es zu den kompliziertesten Unternehmungen unseres Erdballs, ohne daß sich bisher ein Ruhm oder auch nur eine Aufmerksamkeit für das Überwinden dieser Schwierigkeit gezeigt hätte. Es ist ein bisher noch nicht gewürdigter Sport, den ich entdeckt habe. Und eigentlich mehr als kompliziert. Ich will gleich die Wahrheit sagen: es ist unmöglich. Ehemals habe ich versucht, meinen Schreibtisch zu ordnen. Das war eine meiner Jugendtorheiten, ein idealistischer Zug der zarten, unerfahrenen Seele ... Wie schön habe ich davon geträumt, ihn übersichtlich geschlichtet zu haben, jede Ecke und Schadhaftigkeit der kastanienbraunen Schreibmappe zu kennen, ihre Lage genau nach eigenem Willen zu bestimmen und die Zentimeter zu wissen, die ihr Rand von dem Rand des Schreibtisches, von dem grün eingepflanzten Tuch Abstand hat. Dann die Bücher! Jedes einzelne durchforscht, alle Worte, alle Beistriche darin auf den ersten Handgriff zugänglich wie Sklavinnen im Serail, und jedes unintriguant an seinem Platz, ohne Widerrede. Hier die Briefe, hier die Papiere, das Tintenfaß ohne die mindeste Verzierung eines Kleckses an seine gewisse Stelle gezwungen, von der es sich nicht rühren darf. Lauter Kettenhunde. Willige Löschblätter, ein Messer wie zum Rasieren, Lineale voll Pflichtgefühl, Federn von biederem Charakter und ganz nahe auf geringstem Raum aneinander gepreßt, Tinte mit deutlicher Abneigung gegen Staubkörner. All dies wie etwas Ewiges, dem Wechsel der Zeit entrückt, aus dem allgemeinen Raum in einen Privatraum meines Fabrikats gehoben, frei von der üblichen Kausalität ... Wie herrlich: ich würde aufhören zu arbeiten, aus Angst, dieses Heiligtum zu beflecken, und nur an manchen Abenden behaglich möchte ich die Lampe entzünden, um verzückt und voll Andacht dieses Wunder von Ordnung, Präzision, Dienstfertigkeit zu betrachten, so gemütlich und mit einem sichern Haushalt zufrieden; an unruhigen Abenden, während draußen wüst die Bohémiens zu den trostlosen Sprüngen ihres ungeordneten Lebens ansetzen ...

Ach, daß es ein Traum geblieben ist!

Unmöglich, einen Schreibtisch bis zur letzten Feinheit zu ordnen. Ganz einfach, weil es unmöglich ist, die Grenze dieses Schreibtisches zu bestimmen. Seine Holzfüße verlaufen unmerklich in das Holzparkett des Fußbodens, tröpfeln wie Regenlinien ins Meer, die Zimmerwand berührt ihn mit ungeschickter Zärtlichkeit, andere Möbel stoßen an, es ist ein kameradschaftliches Kitzeln und Winken von allen erdenklichen Dingen her, schließlich bemerkt man (man bemerkt es ärgerlich), daß kein Ding in der Stube einer gewissen Beziehung auf diesen Schreibtisch entbehrt. Die Stube wieder steht mit allen andern Räumen des Hauses in Verbindung, das Haus ist auf der Straße, die Straße gehört der Stadt, die Stadt rechnet sich zur zivilisierten Welt ... So kommt es, daß man als gewissenhafter Mensch, um einen kleinen Schreibtisch zu tyrannisieren, schließlich die ganze Welt in Ordnung bringen müßte; eine Aufgabe, die man vielleicht aus Bescheidenheit, vielleicht mit Rücksicht auf mangelhafte Sprachkenntnisse ablehnt ...

Das Unendliche und die Zusammenhänge. Nun habe ich die siegreichen Feinde meiner Ordnungsliebe genannt. Doch scheint es mir, als würden sie von heute an nicht siegreich bleiben. Ich habe die Steinbrücke beschritten, ich habe zufällig einen Blick der Inselfläche unter ihr gegeben ... Ich will nicht prahlen, möglicherweise ist all das ein Irrtum ... Aber nein, ich glaube wirklich, daß diese Insel etwas Abgeschlossenes ist, wie nichts anderes in der Welt. Das Wasser ringsum und die Mauer des polierten Quaderquais sind so brav, mit nichts außerhalb zu kokettieren. Wohlan, die Insel liegt da, nichts als Insel, punktum, keine Gemeinschaften mit unvorhergesehenen Kameraden. O diese Insel. Und zumal im Herbst, wenn keine Belaubung stört. Zweifellos könnte ich sie säubern, unterwerfen, regieren. Jeden Morgen würde ich an einem Ende beginnen und, kriechend auf allen Vieren, die Blätter vom Boden klauben, das Gras abmähen, die Bänke putzen, die Spatzen erschießen. Sie könnte mein kleines Königreich sein, wo nichts ohne meine Einwilligung vor sich geht, später würde ich die Bäume fällen, die Beete umhacken, um mir die Arbeit zu erleichtern. Natürlich dürfte kein Mensch Zutritt haben ... Allmählich müßte alles Leben und jede Zuckung in meinem Gebiete aussterben, nichts bliebe als eine Sandfläche von geometrisch genau berechenbarer Gestalt und einer bestimmten gleichförmigen Farbe, hart in den Quaigürtel gepreßt und durch den Fluß nach allen Seiten begrenzt, ein höchstes Musterbild der Übersichtlichkeit und der eindeutigen Regel, und so durch kahle Erstarrung wie ein Fremdkörper aus diesem zappeligen Dasein ausgeschieden ...

Ich werde mich an einen Staat wenden und ihn bitten, mir eine seiner Inseln zu schenken, eine ganz kleine Insel zum Ordnen ...

Hat niemand mehr Lust, mit mir in ein Panorama zu gehn? Diese Vergnügung, obwohl sie ja dem Namen nach alles, rundweg alles, was man nur sehn kann, darzubieten verheißt, gehört keineswegs zu den heutigen und irgendwie begünstigten, sie ist eine ruhige, altmodische Vergnügung und kann als solche dem Tempo unseres Zeitalters natürlich nicht mehr nachkommen. Das Panorama wird bald die symbolische Zufluchtsstätte aller Unzufriedenen mit unserer Zeit sein, wird ein dunkles, melancholisches Vergnügen mit viel Bitterkeit auf dem Grund, bekommt – wie alles, wo solche Schwächlingsopposition sich einnistet – einen Beiglanz von Poesie, von verlorner Kindheit, von süßer und höchst angenehmer Faulenzerei, von all den lieben Dingen, welche der starke und, wie man zu sagen pflegt, gesunde Hauch der Neuzeit etwas angegriffen hat; wir werden ja sehn, was ihnen nachkommt. Weniger träumerisch ausgedrückt: die Panoramen gehn halt ein. Billigerweise muß eine harmlose Einrichtung, die auf einem so ganz einfachen physikalischen Kunststückerl, wie das Körperlichsehn ist, beruht, dem neuen und kompliziert-technischen Hervorzauberer beweglicher Landschaften und gar lebendiger Wesen das Feld räumen. Armes Panorama, Vergnügung unserer Großeltern, Überbleibsel der Biedermeierzeit: jetzt erregt unsere Nerven der Kinematograph. Wir wollen beflimmert sein, förmlich von wechselnden Augen aus kreidiger Leinwand heraus angeschaut, nicht selbst ruhig und sanft durch zwei Gucklöcher in eine schwarze Kiste blicken.