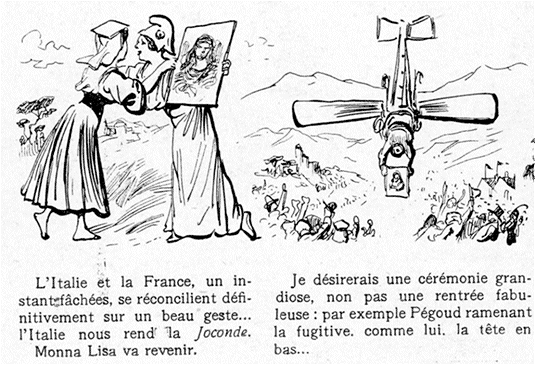

LA REVUE COMIQUE par Henriot.

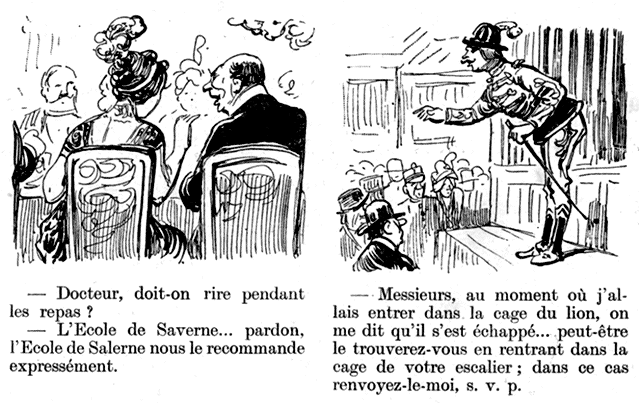

LA JOCONDE RECONNUE

Le précieux tableau vient d'être transporté à la Galerie des Offices,

dans la salle des Gemmes, et placé sur deux tabourets; avec M. Poggi,

directeur de la Galerie, et M. Corrado Ricci, directeur général des

Beaux-Arts, ne sont encore admis à l'examiner que le peintre Luigi

Cavenaghi, qui restaura la "Cène", et le correspondant de

"L'Illustration", qui prit cette photographie.

Phot. Robert Vaucher.--Voir l'article, page 503.

Nous invitons de nouveau ceux de nos lecteurs dont l'abonnement expire à la fin de décembre à bien vouloir ne pas attendre les derniers jours du mois pour le renouveler. (France et Colonies: 40 francs; Étranger: 52 francs.) Cette échéance est en effet une des plus importantes de l'année. En nous adressant le plus tôt possible leur renouvellement, ils épargneront un surmenage excessif à nos employés au moment des fêtes de Noël et du Jour de l'An, et ils éviteront en même temps tout retard dans la réception des premiers numéros de 1914.

COURRIER DE PARIS

A BUC

Pégoud enjambe le bord du monoplan. Il y reste un instant, debout. Je me demande s'il ne va pas partir et s'élancer dans cette position, car, avec cet homme incroyable, tout me semble possible. Mais non. Ce sera pour l'année prochaine. Il s'assoit, attache ses lunettes, rabat contre son visage le bâillon qui doit lui protéger la bouche,--et, sur son Blériot tout blanc, la tête ainsi habillée de noir, pareil à un Touareg de l'espace, il pose, comme un méhariste sur le pommeau de la selle, ses deux mains sur le volant. Je suis à 10 mètres de lui et je ne permets pas à un seul de ses mouvements de m'échapper... Mais cela ne m'empêche pas non plus de tout voir, de tout accrocher à la fois, à tel point la curiosité poignante du spectacle éveille, arme et décuple en moi la force attentive de tous mes sens, et fouette mon esprit déjà galvanisé. Je vois donc l'appareil, braqué vers la libre étendue, et puis l'herbe d'automne, çà et là broutée à leur passage par les roues grêles, ainsi que celles d'un jouet mécanique... et le sol nécessaire, indispensable en ce moment à «la chose» immobile, inerte et pesante, et qui dans une minute, quand il lui aura donné congé, la regrettera, n'en possédera plus rien, même pas l'empreinte... Cependant le petit groupe des privilégiés vient de s'écarter avec un brusque respect. L'aviateur se rassemble, et, sous la laine du chandail il redresse le rein... Il n'y a plus sur l'emplacement dégagé que l'homme et son équipe... L'équipe, ce sont les compagnons qui, jusqu'à la dernière minute, assurent la manoeuvre. D'attaque et dégourdis, graisseux, dépeignés, accoutrés de loques de travail, avec des faces courageuses et des mains de mécano, ils sont là, huit, postés deux par deux, comme pour une faction de vingt secondes, aux différentes parties du monoplan contre lequel ils s'arc-boutent d'avance... aussi typiques dans leur caractère que des terre-neuves qui vont mettre à l'eau la Jeannette-de-Paimpol, ou des servants de batterie poussant à la roue... Groupés, agrippés à l'appareil, et ne bougeant plus, comme si une voix avait crié: «Fixe», ils attendent, aussi sérieux que des soldats. L'instant décisif se rapproche, se rétrécit... Un silence observé, plein, nombreux, survole la foule contenue plus loin par les barrages,... et tout à coup, crevant ce silence et ce recueillement... le moteur éclate et met l'air en lambeaux... La machine, secouée, ronfle, trépide et détone comme une mitrailleuse. Les hommes, tenant bon, tendus et doigts crispés, tournent la tête de côté, pour ne pas recevoir en pleine figure le paquet de vent de l'hélice... mais ce vent terrible d'Apocalypse les bat, emporte leurs casquettes, saccage leurs cheveux, fait claquer les étoffes contre leurs flancs et leurs jambes comme des toiles dans la tempête, ils ferment les yeux, suffoqués, ahuris, hérissés par l'assourdissante bourrasque, et puis, tous ensemble...--Pégoud a levé le bras--ils lâchent...

Et voici la machine inerte et gauche, qui, animée, délivrée, se met à courir à petites roulettes sur le sol, à courir, courir plus vite, plus fort, soulevée par d'imperceptibles mouvements ondulatoires, puis elle effleure la terre, la frôle, la caresse, la quitte... avec quelle délicieuse aisance!... et aussitôt devient plume, flocon, libellule, chose impondérable aérienne et d'essence nouvelle. Tout en elle semble avoir changé: la forme, et la matière. Elle est partie, entrée dans son véritable élément qui l'a reconnue et qu'elle aussi, dans son vol de joie, semble avoir retrouvé.

Il est un peu plus de 3 heures... Le temps resplendit d'une beauté que je veux croire volontaire. Un ciel qui se déploie, qui se fait large exprès, qui prodigue toute la magnificence de son étendue,... un gigantesque rideau de nuages d'un violet pâle broché de pourpre, à moitié tiré dans les bleus de l'horizon, au-dessus des bois lointains... un soleil tour à tour caché et démasqué comme une montgolfière d'or,... la majesté paisible d'une nature interloquée elle-même par la grandeur et la hardiesse des attentats dont elle est forcée d'être la complice et le témoin... et toujours ce silence sacré des hommes levant la tête, des hommes n'ayant plus en bas que leurs corps, parce que leur esprit, leur rêve, leurs pensées, sont là-haut, dans le sillage de la colossale alouette au chant rauque et victorieux... Après tant d'autres, avant tant d'autres, Pégoud, de nouveau, joue dans les airs sa vie, à sa façon qu'il a comme inventée. Il triomphe en virtuose des dangers qu'il brave et qu'il crée. L'aéroplane en ses mains devient un magique instrument. Et son jeu est si méthodique et si sûr, son doigté si fin, son mécanisme si accompli, ses ailes, jusque dans leurs écarts les plus inattendus, sont toujours si bien posées, qu'en tremblant on est pourtant plein de confiance en lui... Il la mérite tant! avec une autorité si franchement gagnée qu'on ne peut pas, qu'on ne veut pas, qu'on ne doit pas la lui refuser... Avoir peur pour lui me semblait une injustice, une offense envers son candide courage... Et puis c'était trop surprenant, trop unique, trop beau pour ne pas réussir, pour ne pas durer. Et cela durait, se prolongeait. A chaque renversement, à chaque spirale, à chaque inclinaison, à chaque chute retenue et domptée de sa docile monture, l'homme enlevé par sa foi prenait et confirmait la revanche d'Icare, il aplanissait le péril, il l'émoussait, le vulgarisait, il rassurait nos coeurs qui ne battaient plus que pour nous, et seulement parce que nous pensions à ce rien que nous serions, le temps de nous abîmer, si nous étions à sa place. Aussi, au fur et à mesure que Pégoud accumulait les prouesses en les variant, avec une maîtrise toujours plus légitime et qui était comme la récompense du précédent effort, je sentais, en moi, l'épouvante fondre et s'évaporer... Je ne connaissais plus qu'une admiration, qu'une tranquillité sereine, un orgueil incommensurable et permis, justifiés par tant de volonté, d'abord, et aussi de bonne volonté... souriante, aimable... sage, honnête,... et justement à cause de cela assurée du triomphe... Je me disais: «Ce jeune homme qui accomplit aujourd'hui coup sur coup, dans l'espace, un peu avant que le soleil se couche, des exploits presque miraculeux, tels qu'ils déconcertent la raison... et que les générations passées, si elles se réveillaient, n'en pourraient croire leurs pauvres yeux rouverts... éblouis,... ce jeune homme est une âme simple comme tous ceux de ses pareils, il n'est pas étourdi par l'orgueil, sans quoi il tomberait, il ne suppose pas qu'il change la face du monde, il ne pense pas, comme quelques-uns se l'imaginent faussement, qu'oser de pareilles entreprises c'est tenter Dieu... et il a bien raison. Quel est d'ailleurs le croyant, assez petit d'intelligence, pour se figurer que la créature soit coupable de s'élancer autant qu'elle le peut, de toutes ses forces et par toutes les issues nouvellement ouvertes, vers les sommets entr'aperçus d'heure en heure dans la marche des temps... et pour se figurer que Dieu va trouver mauvais que le moucheron s'élève à un millimètre de plus sur la terre?... Non... l'homme ne tente pas Dieu. C'est Dieu qui le tente, en mettant à sa portée, pour le conduire à Ses desseins, des moyens nouveaux de faire Sa connaissance, des moyens plus frappants et plus étendus.»

Voilà, direz-vous peut-être, de bien graves spéculations... que ne suffit pas à justifier «la boucle» de Pégoud!... Je vous assure, cependant, que le spectacle atteignit, à certaines minutes, une beauté d'un si rare et pur idéal et d'une telle spiritualité, malgré l'éclat de l'évidence matérielle, qu'il pouvait donner le vol aux pensées les plus planantes, les plus détachées, les plus évadées de la terre... Combien d'entre nous, rêveurs éperdus, emportés et ravis dans un firmament d'idées, y volaient les pieds dans la boue, s'y plongeaient, s'y laissaient tomber, s'y retournaient en tous sens! Plus peut-être que n'auraient pu le faire croire les visages impénétrés. Nos âmes prenaient de l'altitude, évoluaient, faisaient, elles aussi, la double boucle à leur manière. Tandis que l'aviateur, comme enivré de sécurité, ne cessait pas d'étonner la nue... d'autres, apaisés, à des distances et à des hauteurs différentes, mais très grandes, suivaient leur énigmatique chemin, allaient, venaient, comme pour un parcours mystérieux et déterminé, sans s'occuper en rien de celui qui, pour un instant, telle qu'une hirondelle en folie, cabriolait dans l'azur... On les voyait... plusieurs... un biplan très haut.... sublime de dédain, de majesté lointaine, passant tout droit, d'un air migrateur, un second... presque au ras de l'horizon, qui semblait rôder, patiner sur la cime des bois rouilles, un troisième... un quatrième... Ils voguaient petits, fins... précis... avec la suavité mystique significative et profonde d'un symbole, d'une pensée... d'une prière. On les accompagnait d'un oeil submergé qui se défendait des pleurs... ils formaient une espèce de tableau des temps futurs et d'approche du jugement dernier, peint et composé par un Orcagna qui naîtrait dans mille ans... Arriva enfin l'heure de vitrail, d'assoupissement, de solitude, l'heure inexprimable du soir, épuisante de beauté...

Rien alors ne prenait plus le coeur que la flottille de ces petites lignes noires, errantes et persistantes... qui toujours... continuaient de cingler, de croiser là-bas, là-haut... indifférentes à tout... tandis qu'ici près Pégoud, à force de s'être trempé dans l'espace et assimilé au ciel, avait l'air, en y renonçant tout à coup, d'en venir tout droit, d'en tomber, quand il fondait sur nous, brutal comme un archange...

Henri Lavedan.

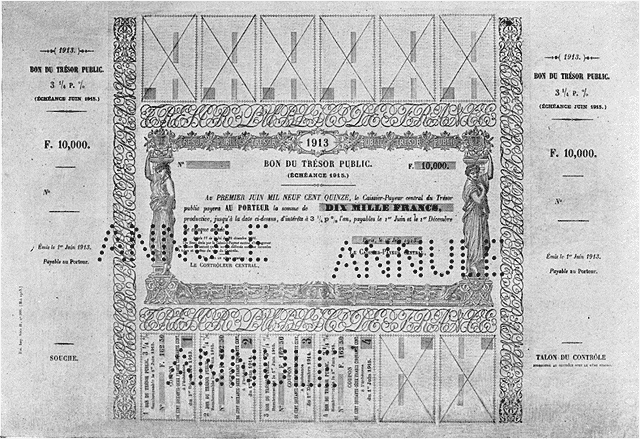

LES BONS DU TRÉSOR

Bon du Trésor au porteur.

On a annoncé que le nouveau gouvernement renoncerait, tout au moins pour l'instant, à demander aux Chambres de voter le projet d'emprunt qu'avait déposé le cabinet Barthou et dont la discussion amena, comme on sait, la crise récente. C'est à une émission de bons du Trésor que M. Caillaux aurait recours pour se procurer les ressources considérables actuellement nécessaires à la fois pour les besoins de la défense nationale et pour le bon équilibre du budget.

Qu'est-ce donc que ces bons du Trésor qui permettraient ainsi de liquider, sans faire crier le contribuable, une situation financière très difficile?

Rectifions tout d'abord une erreur qui se produit trop souvent dans l'esprit du public, lequel est enclin à confondre les bons du Trésor et les obligations à court terme, dont chaque année, lors de la discussion du budget, on entend parler. Bons du Trésor et obligations à court terme ont bien un caractère commun: ce sont des valeurs, produisant un intérêt variable, que le ministre des Finances est autorisé à émettre dans des conditions et des limites déterminées par la loi de finances. Et les unes comme les autres sont destinées à permettre à l'administration des Finances d'attendre la rentrée des impôts, sur lesquels elles sont, pour ainsi dire, gagées. Ce sont les sommes produites par ceux-ci, en effet, qui permettront, lorsqu'elles seront sorties des poches du public pour entrer dans les caisses de l'État, de rembourser les obligations et les bons mis temporairement en circulation. Voici, par contre, les différences qui distinguent les obligations à court terme des bons du Trésor:

Les obligations à court terme sont émises à des dates déterminées sous forme de coupures de valeur très élevée, dix mille francs au minimum, et portant intérêts. Aucune publicité n'entoure cette émission, qui n'est connue seulement que des gros clients du Trésor, tels que les Etablissements de crédit et la Caisse des Dépôts et Consignations. On garde cependant, aux Finances, le souvenir d'un riche Parisien, mort aujourd'hui, qui affectionnait tout particulièrement ce genre de placement et venait lui-même à la Caisse centrale des Finances plusieurs fois dans l'année, acheter, pour d'assez fortes sommes, des obligations à court terme.

Obligation à court terme.

Tout autres sont les bons du Trésor. A l'encontre des obligations à court terme, ils sont émis à jet continu, selon les besoins de la Trésorerie. La rentrée des impôts se fait-elle mal et le ministère des Finances a-t-il besoin d'argent? Il fait inscrire au Journal Officiel un avis ainsi conçu:

Par décision ministérielle en date du ______ l'intérêt

des Bons du Trésor a été fixé, à partir du _____:

A 1 1/2% pour les bons du Trésor d'un mois à moins de trois mois;

A 2 3/4% pour les bons de trois mois à moins de six mois:

A 2% pour les bons de six mois à un an.

Ces bons sont délivrés:

A Paris, à la caisse centrale du Trésor, au ministère des Finances.

Dans les départements, à la caisse des trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances, ainsi que dans les succursales et bureaux auxiliaires de la Banque de France.

On remarquera les variations irrégulières du taux d'intérêt que contient l'avis ci-dessus. La raison en est assez curieuse. Les impôts, comme on sait, rentrent de façon inégale: et c'est surtout à la fin de l'année que les contribuables, comme s'ils ne pouvaient s'y résoudre auparavant, se décident à se libérer. D'autre part, au début de l'année, le budget n'est souvent point voté; et les rôles, en tout cas, ne sont point préparés. Le Trésor, par suite, s'il est plein à la Saint-Sylvestre, est, au contraire, presque vide dans le premier trimestre. Or, l'intérêt fixé aux bons du Trésor est précisément destiné à corriger ces inégalités. Inutile de chercher de l'argent lorsqu'il doit y en avoir dans les caisses: le taux sera alors fixé très bas, pour détourner le public de prendre des bons. En revanche, lorsqu'il faut le pousser à apporter son numéraire dans les coffres du ministère, on décide que le bon rapportera 2%, ou 3, et même davantage. C'est ainsi qu'à la dernière émission le taux de l'intérêt a atteint 3% pour six mois.

On trouve ces bons, avons-nous dit, à la Caisse centrale du Trésor, rue de Rivoli. Quoique, ici encore, les gros acheteurs soient les établissements de crédit, le public ne se fait pas faute d'en prendre, surtout lorsque l'intérêt en est élevé. Chacun peut donc aller au ministère des Finances, où, à partir de 500 francs, et ensuite par fractions de 100 francs, il recevra la coupure demandée, laquelle peut être nominative ou au porteur. En outre, l'acheteur fixe lui-même la date à laquelle il entend être remboursé, à la condition que cette échéance ne dépasse pas un an. Le caissier indique, dès la souscription, la somme d'intérêts que le bon produira, et c'est le chiffre total qu'il transcrit sur le reçu qu'il remet à l'intéressé, lequel, au jour voulu, n'aura qu'à présenter ce reçu pour toucher. Ajoutons que le titre est transmissible par endossement, s'il est au porteur, ou par transfert, s'il est nominatif.

Un détail curieux pour finir: les jours d'émission, il n'est pas rare que le ministre se mette en relations constantes avec le caissier principal pour se tenir au courant des résultats de la souscription publique. S'il juge qu'il a suffisamment de numéraire pour assurer les besoins de la Trésorerie, il donne l'ordre de fermer les guichets. Et, le lendemain, par un nouvel avis dans l'Officiel, le taux d'intérêt est immédiatement ramené au plus bas, pour décourager les preneurs: M. le ministre a assez d'argent.

Tel est le mécanisme des bons du Trésor: il a l'avantage de permettre à la trésorerie de conserver la souplesse qui lui est indispensable pour le rôle qu'elle doit jouer dans le mouvement général des fonds publics.

PAUL HÉREM

UNE MANIFESTATION FRANCO-ANGLAISE A TOULON.--L'amiral anglais Colville

haranguant les marins des deux nations au vin d'honneur du Syndicat des

Commerçants de la ville.

--photographies Marius Bar.

La première escadre de la Home Fleet, commandée par l'amiral Stanley Colville, vient--après s'être rencontrée, à la fin du mois dernier, en vue des côtes grecques, avec la première escadre française--de faire un bref séjour, du 13 au 16 décembre, dans les eaux de Toulon. Ce furent trois journées de fêtes, qui permirent aux marines des deux nations d'échanger les témoignages de la plus cordiale fraternité d'armes: elle eut maintes occasions de se manifester, soit aux réceptions organisées à bord du Collingwood, soit aux dîners offerts à nos hôtes par l'amiral Chocheprat à la préfecture maritime et par l'amiral Marin-Darbel sur le cuirassé Patrie. Nos photographies évoquent ici l'un des épisodes les plus réussis de ces fêtes. Le 15 décembre, dans la matinée, les états-majors et les équipages des navires anglais étaient invités par le Syndicat des Commerçants toulonnais à un vin d'honneur, qui fut servi dans le jardin de la ville, brillamment décoré pour la circonstance: après des toasts portés successivement par M. Hudelo, préfet du Var, et sir Francis Bertie, ambassadeur de la Grande-Bretagne, l'amiral Colville, en manière de remerciement pour l'accueil qui lui avait été fait, convia ses marins à pousser, en notre honneur, trois chaleureux hourras.

|

|

|

LA JOCONDE RETROUVÉE

Quelle ne fut pas la stupéfaction de Paris--bientôt partagée par le monde--quand, le 22 août 1911, on apprit, en ouvrant le Temps, que la Joconde, l'un des «deux miracles de la peinture», au dire de Saint-Victor, avait soudainement disparu, enlevée la veille, au matin, du Salon Carré du Louvre, dont elle était la perle radieuse, par un mystérieux ravisseur! Ce fut une émotion universelle. La foule, pour une fois, partagea le sentiment de l'élite. Des gens qui n'avaient jamais franchi le seuil du Musée eurent la vague conscience de la perte peut-être irréparable que venaient de faire l'Art et le patrimoine national.

Or la Joconde, au moment où l'on désespérait de jamais plus la revoir, vient d'être retrouvée à Florence, sa patrie même, sa ville natale, et la nouvelle de cette heureuse fortune n'apparut pas d'abord moins incroyable que celle du rapt ancien.

Au lendemain de ce troublant enlèvement, L'Illustration, bien sûre, en l'occurrence, d'être d'accord avec le sentiment public, et convaincue de seconder les voeux ardents que formaient tous ses lecteurs pour le retour à la cimaise désertée de l'inoubliable fugitive, faisait une offre dont elle pouvait escompter le succès.

«Comme il est à peu près certain, disait l'avis publié dans ses colonnes et reproduit dans la presse entière, que celui qui a commis le rapt n'en pourra tirer aucun avantage, on doit redouter qu'effrayé de l'émotion soulevée par son forfait, et dans la crainte d'être découvert, il ne détruise le frêle panneau de bois, L'Illustration espère empêcher un pareil crime par l'appât d'une somme importante et s'engage à verser: 10.000 francs à la personne dont les indications permettront de retrouver le détenteur du tableau ou l'endroit où il est recelé; 40.000 francs à la personne qui rapportera la Joconde à L'Illustration. Cet engagement est valable pour un mois. Et L'Illustration augmentera de 5.000 francs la seconde prime si la restitution a lieu avant le 15 septembre.»

Le nombre formidable de lettres qui nous parvinrent dès les premiers jours où fut connue notre offre attesta, quelles que fussent d'ailleurs les considérations qui guidaient nos correspondants, combien la question passionnait.

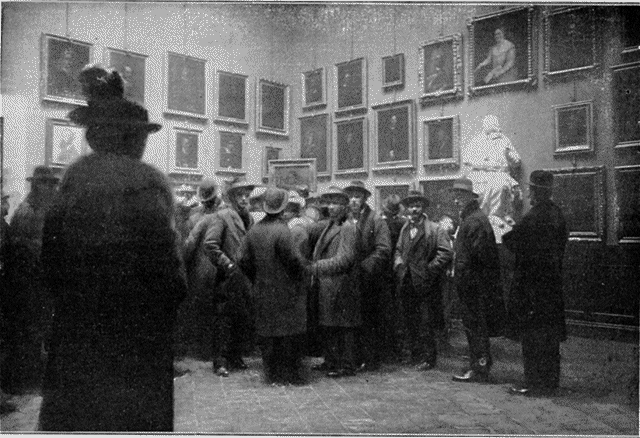

La Joconde et les agents préposés à sa garde, dans la

salle des Portraits italiens à la Galerie des Offices de lourds bancs de

chêne ont été disposés pour maintenir le public admis à défiler devant

le tableau.--phot. Robert Vaucher.

Hélas! aucune de ces communications qui nous arrivaient, à chaque distribution, par brassées, n'apporta la révélation si ardemment désirée! Ces volumineux courriers, examinés avec les soins les plus attentifs, ne nous donnèrent, non plus qu'à la police, aucun indice qui permît de soupçonner la piste du ravisseur. Le délai d'un mois que nous avions imparti aux informateurs bénévoles, aux détectives amateurs pour nous transmettre leurs indications, leurs soupçons, passa sans nous avoir donné, touchant le vol et le voleur, la moindre lumière. Nous n'eûmes point, et nous le regrettâmes, à verser les primes offertes.

En présence de cet insuccès, et le temps fixé par nous s'étant écoulé, la Société des Amis du Louvre, reprenant notre idée, mettait à la disposition du préfet de police une somme de 25.000 francs «qui serait attribuée à la personne dont les renseignements décisifs auraient amené le retour au Louvre du tableau dérobé». Aucune condition de temps, cette fois, et l'antiquaire Geri, de Florence, à qui nous devons la restitution du chef-d'oeuvre, «pourra, à juste titre, a déclaré M. Raymond Kochlin, président des Amis du Louvre, entrer en possession de la récompense promise».

«Quel criminel audacieux, nous demandions-nous au lendemain du vol, quel mystificateur, quel maniaque de la collection, quel fou d'amour, peut-être, a commis cet enlèvement?»

Ni l'un, ni l'autre: un pauvre hère auquel il ne fallut pas, pour accomplir son coup, grande audace; un ouvrier italien, parfaitement insensible, d'ailleurs, aux sortilèges de la beauté, et qui n'eut en vue--du moins l'a-t-il prétendu--que de restituer patriotiquement à sa patrie une des oeuvres d'art que lui avait enlevées Napoléon! Les mânes du Vinci durent en tressaillir, lui qui, d'un coeur fervent de pèlerin, était jadis retourné en Italie pour en ramener en France cette fille entre toutes préférées de son génie, celle que son pinceau avait le plus amoureusement caressée.

Le ravisseur de la Joconde s'appelle Vincenzo Perugia, né à Dumenza, dans la province de Côme, âgé de trente-deux ans. Il est, de son état, peintre décorateur, «dans une certaine mesure un artiste», dit-il en sa candide vanité. Il avait travaillé quelque temps au Louvre--encore qu'il fût étranger et repris de justice--à la mise sous verre des tableaux les plus précieux. Il en connaissait donc les aîtres. Il était, d'autre part, connu, si vaguement que ce fût, du personnel. Il n'éprouva donc pas de difficultés à pénétrer, le lundi matin 21 août 1911, dans le musée, où, il revenait quelquefois, sous le prétexte d'y voir des camarades.

Il avait depuis longtemps choisi, entre les oeuvres dont la reprise par l'Italie lui semblait souhaitable--pour suivre sa version--le chef-d'oeuvre de Léonard, «dans lequel est si vive l'expression du bel art italien». Elle lui souriait, comme à tant d'autres. Il avait étudié la façon dont le tableau était fixé au mur, et, comme on dit, préparé son affaire. Quand il eut causé un instant avec ses anciens compagnons de travail, il s'en revint vers le Salon Carré.

«La salle, a-t-il raconté, était déserte, et la Joconde me souriait. J'étais désormais bien décidé à la voler. En un rien de temps j'eus décroché le tableau du mur. J'enlevai le cadre et je me rendis aussitôt sous un escalier que je connaissais où je le déposai. Je le répète, il ne m'avait fallu que quelques instants pour exécuter mon vol. Quelques minutes après, je retournai dans la salle où était la Joconde. Je pris alors le tableau et le cachai sous ma blouse. Je m'en allai sans éveiller de soupçon.»

M. Alfred Geri, l'antiquaire de Florence,

auquel fut

proposée la Joconde.

Alors commença pour la divine Monna Lisa un obscur roman.

Du palais des rois elle tomba dans une humble hôtellerie du quartier de l'Hôpital-Saint-Louis, cité du Héron. Son ravisseur la soignait: il avait fait confectionner une belle caisse à double fond, où elle reposait entre deux lés de velours. Le gaillard connaissait la valeur de son butin.

Il semble bien qu'il ait tenté quelques démarches en vue de s'en débarrasser. En vain! il dut la garder ainsi plus de deux ans. Puis, découvrant un jour, dans une gazette italienne, une annonce où M. Alfred Geri, antiquaire à Florence, demandait à acheter, en vue d'une exposition prochaine, «des objets d'art de n'importe quel genre», il lui écrivit pour lui proposer... la Joconde! Il signait sa lettre «Leonardi Vincenzo».

M. Geri est de ces antiquaires cultivés qui ont, depuis quelques lustres, renouvelé et relevé ce qu'on appelait autrefois un peu dédaigneusement la brocante. Il a été, dix-huit années durant, le régisseur de la grande tragédienne italienne Eleonora Duse. Très aimablement il a exposé, en français élégant, à notre correspondant de Rome, M. Robert Vaucher--que nous avions prié, à la grande nouvelle, de se transporter à Florence, où il devança les journalistes parisiens--les circonstances qui amenèrent la découverte de l'admirable portrait.

Au début, M. Geri n'attacha pas grande importance à cette stupéfiante lettre, datée et timbrée de Paris, 29 novembre. Pourtant, le mobile que donnait, du vol dont il s'accusait, ce Leonardi, affirmant, dès lors, qu'il avait agi dans le but de rendre à l'Italie une oeuvre d'art ravie par Napoléon, l'amusa. Il en fit part, en riant, à M. Poggi, conservateur du musée des Offices. Celui-ci vit sans doute plus loin. Il conseilla à M. Geri de répondre à son mystérieux correspondant: le drame se nouait.

La foule devant la Galerie des Offices à Florence,

pendant l'exposition de la Joconde. Phot. M. G. Walter.

Le pseudo Leonardi se déclara tout aussitôt prêt à se rendre en Italie, avec le tableau. Mais M. Geri remarque ici que ce voleur patriote est un peu brouillé avec le calendrier:

«Le 6 décembre, une de ses lettres me parvenait, datée du 13 décembre, et m'annonçait l'arrivée de son signataire à Milan pour le mercredi prochain 17; il voulait dire, probablement, le 10. Mais M. Poggi et moi ne pouvions en avoir la certitude, et comme, le 17, nous n'étions libres ni l'un ni l'autre, nous convînmes de demander un rendez-vous pour le 20. Or, le 9 décembre, avant que j'eusse eu le temps de récrire, un télégramme m'annonçait que «Leonardi» serait à Florence le 10. Rapidement je fis prévenir M. Poggi, qui était allé à Bologne et qui me promit d'être chez moi, le lendemain à 3 heures.

Le premier groupe admis à défiler le dimanche 14 décembre

devant la Joconde. Phot. Robert Vaucher.

»Ce mercredi-là, dans l'après-midi, se présentait à mon bureau un homme jeune, maigre, aux moustaches noires, vêtu modestement, qui me déclara être le possesseur de la Joconde et qui m'invita à l'accompagner à son hôtel pour voir le tableau. Il répondit avec beaucoup d'assurance à toutes mes questions et me dit vouloir de son tableau 500.000 francs. Je me déclarai prêt à payer cette somme et l'invitai à revenir le lendemain à 3 heures. Nous irions alors, avec un de mes amis grand connaisseur, vérifier l'authenticité du tableau.

»Le lendemain, vers 3 heures, M. Poggi était chez moi. A 3 heures 10, l'homme n'était pas encore là. L'affaire était-elle manquée? L'impatience nous gagnait. Enfin, à 3 heures 15, Leonardi arriva. Nous partîmes tous trois ensemble. M. Poggi et moi étions assez nerveux, anxieux même. Leonardi, au contraire, semblait indifférent. Arrivés dans la petite chambre qu'il occupait au troisième étage de l'hôtel, il tira de dessous son lit une caisse de bois blanc où se trouvaient, pêle-mêle, des pinceaux, des instruments de plâtrier, des blouses blanches de chaux, et même une mandoline. Enlevant le premier fond, il découvrit un objet enveloppé de velours rouge. Nous le prîmes, le posâmes sur le lit, et, à nos yeux étonnés et ravis, la Joconde apparut, intacte et merveilleusement conservée. Nous approchâmes le tableau de la fenêtre pour le confronter avec une photographie que nous avions apportée. M. Poggi déclara à Leonardi qu'il serait bon de porter le tableau à la Galleria degli Uffizi où nous trouverions tout ce qui serait nécessaire pour en vérifier l'authenticité. Il accepta volontiers et prit sous son bras le tableau toujours enveloppé dans le velours rouge.

»Imaginez, dit alors en riant M. Geri, que, comme nous allions monter en voiture, notre compagnon fut interpellé. A sa sortie de l'hôtel, le concierge lui demanda ce qu'il portait sous le bras et où il allait avec cela. Leonardi répondit que c'était un tableau qu'il portait aux Offices.

»Et, comme nous étions connus, il passa. Ah! si les gardiens du Louvre avaient eu la même curiosité!... jamais la Joconde ne serait venue à Florence!...

»Au musée, M. Poggi ferma à double tour son cabinet, puis prit un certain nombre de photographies faites au Louvre, afin d'examiner si l'on se trouvait réellement en face de la vraie Joconde. Plus nos confrontations avançaient, plus augmentait notre certitude: les inscriptions au dos du tableau étaient conformes, les réparations faites pour empêcher de s'aggraver une fissure de bois s'y trouvaient également. Il n'y avait plus de doute: c'était le chef-d'oeuvre même de Léonard de Vinci que cet ouvrier, qui avait en poche, pour toute fortune, un franc quatre-vingts centimes, voulait me vendre pour 500.000 francs.»

Le dénouement fut prompt: à 7 heures, le même soir, le questeur, accompagné d'un commissaire de police et d'agents, se présentait à l'hôtel Tripoli-Italia et se faisait conduire à la chambre occupée par le voyageur qui s'était fait inscrire sous le nom de Vincenzo Leonardi. Celui-ci bouclait sa valise,--s'apprêtant sans doute à repartir. Il se laissa docilement arrêter.

Son premier interrogatoire révéla son véritable état civil.

Vincenzo Perugia donna, immédiatement des mobiles de son vol la version sentimentale que nous avons indiquée et qui laissa sceptiques et les magistrats, et les journaux, et l'opinion en grande partie, à part quelques optimistes qui voulurent bien admettre que peut-être on se trouvait en présence d'un fanatique du patriotisme. Perugia protesta encore très haut qu'il avait agi seul et n'avait eu aucun complice. Le service de la Sûreté a quelque peine à le croire sur ce point.

On ne saurait exprimer la joie que produisit, après quelques incrédulités, aussi bien en Italie qu'en France, la nouvelle de l'heureux événement. La Joconde était retrouvée! Il suffit que le ministre de l'Instruction publique du roi Victor-Emmanuel, M. Credaro, l'annonçât à la Chambre italienne pour apaiser soudain une discussion parlementaire fort orageuse.

Le gouvernement français, par les soins de M. le marquis de San Giuliano, ministre des Affaires étrangères, et l'intermédiaire de M. Camille Barrère, ambassadeur de la République à Rome, était aussitôt avisé de la bonne fortune qui lui advenait: la Joconde allait lui être rendue, au moment où personne n'y comptait plus. Le gouvernement italien, en cette circonstance, se montrait d'une bonne grâce accomplie.

En échange, il demandait qu'on voulût bien lui permettre d'exposer pendant quelques jours, à Florence, puis à Rome, le tableau providentiellement retrouvé.

La souriante effigie avait été déposée d'abord, comme en un sanctuaire, joyau parmi tant de joyaux, dans la salle des Gemmes, aux Offices. Ce fut là, dans une blonde et douce lumière, que M. Corrado Ricci, directeur général des Antiquités et des Beaux-Arts d'Italie, le peintre Cavenaghi, dont les mains pieuses restaurèrent la Cène à Milan, et qui est renommé par sa parfaite connaissance de l'oeuvre du Vinci, et M. Poggi, achevèrent de l'identifier. Pour l'ostension--on peut bien employer ce mot en faveur d'une oeuvre quasi divine--elle fut transportée, avec quelles infinies précautions! dans une des salles où sont groupés les portraits, par eux-mêmes, des peintres de toutes les écoles, les Autoritratti, dans la salle des peintres italiens. Une foule immense, au dehors, attendait déjà d'être admise à défiler, par groupes, devant l'adorable image.

La Joconde, parée d'un cadre ancien, fut disposée sur un chevalet drapé de velours grenat. Une barrière improvisée, formée de lourdes banquettes sculptées, fut disposée en avant, pour la défendre contre d'irrespectueux contacts. Des policiers veillèrent alentour, mêlés aux gardiens. Le public impatient fut enfin introduit, et, dans la seule journée de dimanche, plus de 30.000 personnes purent contempler l'énigmatique regard des yeux bruns, le divin sourire des lèvres décolorées de Monna Lisa.

Déjà le prestigieux portrait est en route vers nous, en prenant le chemin de Rome. Remise, non sans solennité à M. Barrère, elle sera confiée par lui au gouvernement italien qui la fera exposer pendant cinq jours à l'admiration des Romains. Après quoi, dans une huitaine, une quinzaine au plus, ce sera notre tour de revoir la belle exilée. G. B.

Voir aux pages 512-513 LE VOLEUR DE LA «JOCONDE» ET L'ANTHROPOMÉTRIE.

PROJET POUR LE RETOUR DE MONNA LISA par Henriot.

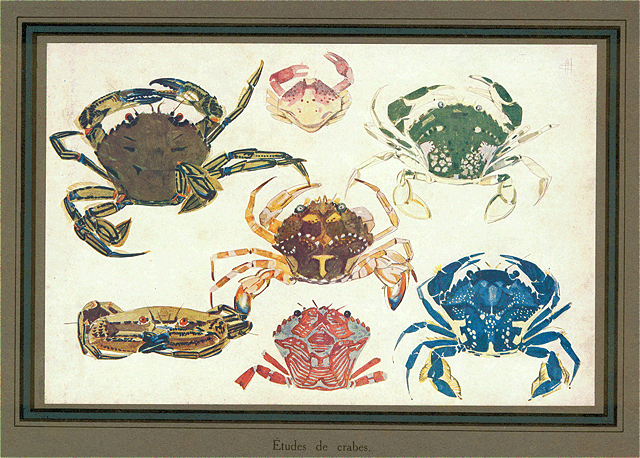

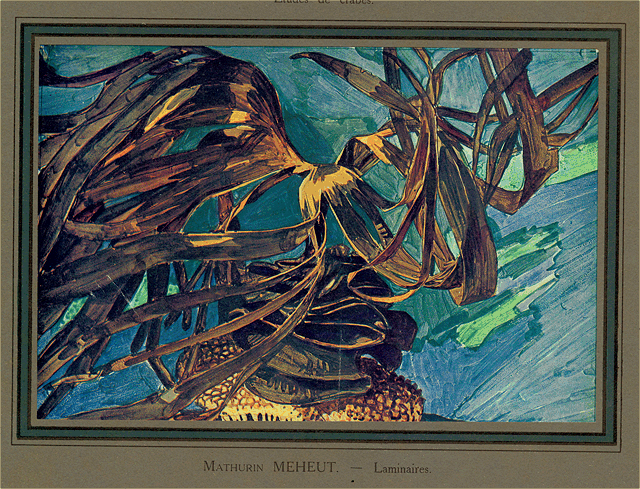

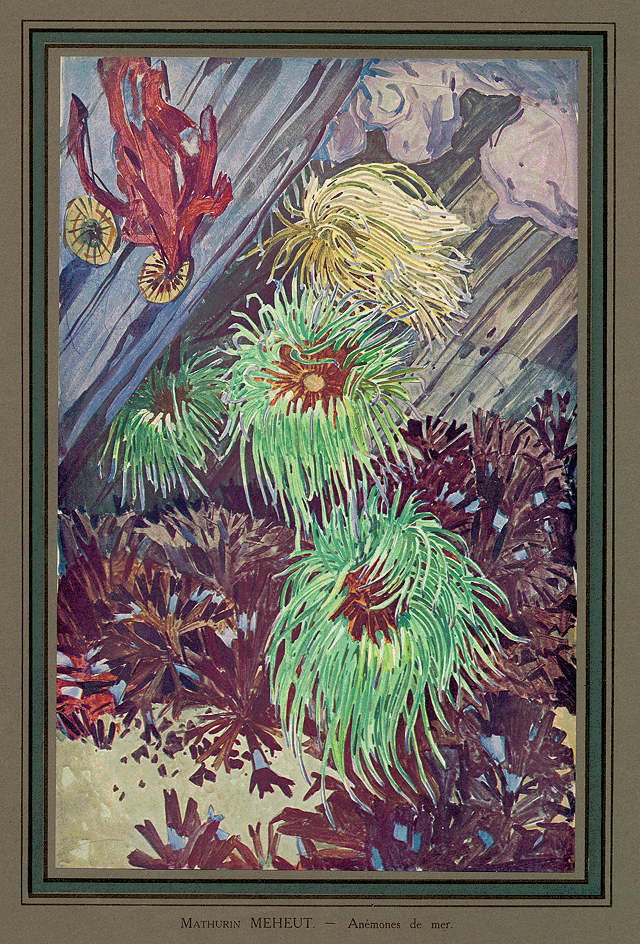

LE PEINTRE DE LA VIE SOUS-MARINE

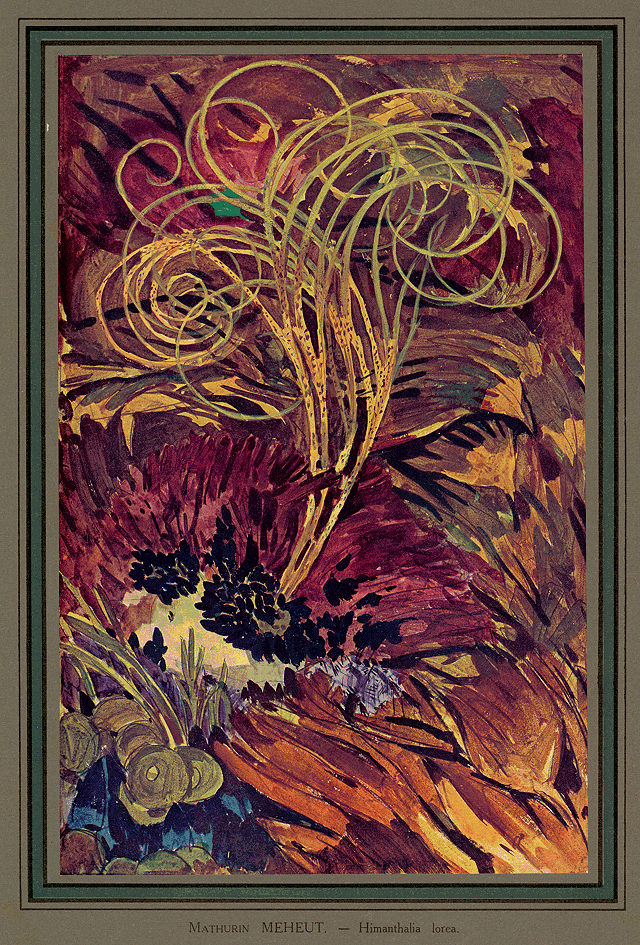

M. MATHURIN MÉHEUT

M. Mathurin Méheut n'était connu, jusqu'à présent, que d'un petit nombre. Si deux recueils de documents d'art, l'Encyclopédie de la Plante et les Etudes d'animaux, l'avaient placé très haut dans l'estime de maîtres décorateurs tels que M. Eugène Grasset; si quelques-uns de ses bois l'avaient imposé à l'attention et à la sympathie des amateurs de belle gravure, il demeurait à peu près ignoré du grand public, qui n'a guère le loisir, ni le goût, de se lancer, aux Salons annuels, à la recherche de l'original et de l'inédit, et qui d'ailleurs aurait peine à les découvrir, dans quelque galerie mal éclairée, surtout quand l'artiste qui les enfante s'exprime dans la sobre langue du blanc et noir. Désormais, quand sera close l'exposition de son oeuvre actuellement ouverte au pavillon de Marsan, son nom hier obscur sera écrit en bonne place dans la mémoire de quiconque s'intéresse peu ou prou au mouvement d'art contemporain,--d'autant qu'un magnifique volume, la Mer, en préparation chez l'éditeur Emile Lévy, l'un des premiers qui devinèrent ce mâle et consciencieux tempérament, demeurera pour fixer le souvenir de cette attachante manifestation.

L'ensemble, auquel les membres du Comité de l'Union centrale des Arts décoratifs ont accordé d'enthousiasme l'hospitalité sous leurs somptueux lambris, est d'une intéressante variété. On s'est appliqué à y montrer les aspects divers du fertile talent du jeune peintre, depuis ses premières recherches décoratives pour les deux recueils que nous citions plus haut, jusqu'aux larges et puissantes compositions dans lesquelles il a synthétisé la vie de l'Océan et de ses rudes riverains, pêcheurs ou paysans des côtes, les excédants labeurs et les joies incertaines des humbles conquérants de l'onde hostile et de la glèbe ingrate, pages expressives où ce Breton fervent se révèle comme l'un des meilleurs peintres de sa Bretagne, l'un des plus attentifs et des plus éloquents.

Mais, surtout, ce qui domine cette exposition, la note nouvelle, imprévue et singulièrement attrayante qu'elle nous apporte, et par où s'affirme une personnalité profondément sympathique, c'est cette suite d'études, aquarelles, gouaches, cursives esquisses au pinceau, alertes ébauches ayant le mouvement, l'inattendu, la vérité même du cliché photographique--ou mieux, de ces prestigieux croquis japonais où l'exactitude de la ligne se rehausse de ce quelque chose d'indéfinissable et d'irrésistible qu'est le style--dans lesquelles M. Mathurin Méheut a évoqué la faune et la flore des eaux glauques, toute la mystérieuse vie sous-marine.

Pour exprimer d'un coup la seule restriction que m'imposent, en présence de ces séduisantes planches, mon goût personnel, mes préférences, j'en trouve le dessin parfois un peu roide, la couleur un peu vibrante. Un rien de souplesse et de grâce en plus dans les lignes, de fondu, de moelleux dans les tons, leur communiquerait, j'imagine, un charme accompli qu'elles ne revêtent pas toujours. Je songeais, en les contemplant, à ces calvaires vénérables de Plougastel, de Saint-Thégonnec, aux figures rigides, mais si expressives, si pensantes, taillées dans le solide granit d'Armor par d'autres imagiers bretons, ancêtres lointains, qui sait? du peintre actuel de la Mer. Et puis, je me remémorais aussi des heures passées, à jamais inoubliables... une grotte ombreuse, où venaient défaillir doucement les derniers halètements des tempêtes du large, berçant au sein d'une fluide émeraude d'onduleuses chevelures, brunes et blondes, au rythme de vers harmonieux:

Un soir ramènera vers Lesbos qui pardonne

Le cadavre adoré de Sapho, qui partit

Pour savoir si la mer est indulgente et bonne...

L'art qui suggère de ces rappels mérite qu'on l'aime. Aucun de ceux qui ont dévoué un peu de leur coeur à la mer ne saurait demeurer indifférent, en présence de l'oeuvre de M. Méheut;--aucun de ceux qui se sont penchés de longues heures, amusés, curieux, rêveurs, sur une flaque d'azur margée de roc où passaient les reflets des nuages d'été, où couraient de furtives bestioles, ruminait au soleil un crabe sournois, s'épanouissait quelque vivante anémone, somnolaient, droites, immobiles, se reposant des assauts du flot, de frêles algues. Ils retrouveront là, devant ces chatoyantes pages, le fil de leurs songeries d'été.

Le peintre Méheut au travail.

J'incline à penser que ceux qui ont travaillé à résoudre le problème de la navigation sous-marine ont fait davantage pour la satisfaction des vieux rêves humains que les Icares qui conquirent le ciel. Là-haut, quel mystère depuis qu'on nous a dépeuplé l'empyrée? Sur ce pauvre monde et d'autres qui, sans doute, ne valent pas beaucoup mieux, une vue un peu différente, un peu plus élevée, voilà tout... Qu'est-ce que cela doit être, alors, de Sirius? pour reprendre une parole fameuse. Quoi encore? la joie d'une victoire sur les forces, la réalisation, certes, d'un très ardent désir qui hanta de tous temps les cervelles, une griserie de vitesse et d'espace... Dans les profondeurs abyssales, au contraire, que de secrets joyaux, de merveilles insoupçonnées à découvrir! quelles apparitions vierges! quelles féeries! On nous parlait ici, naguère, de je ne sais quel projet d'observatoire sous-marin, installé pour le plaisir de quelques oisifs. Il faut s'étonner qu'en ces temps entreprenants personne n'ait songé à créer un sous-marin, non plus engin de mort et de dévastation, mais navire de plaisance, où des privilégiés avides de beauté rare exploreraient le fond des océans, non pour en ramener des organismes bientôt morts et méconnaissables, mais pour aller les surprendre dans leurs abîmes familiers, en pleine vie, en plein rayonnement;--que personne, enfin, n'ait tenté de réaliser le Nautilus de Jules Verne, où notre enfance promenait de si beaux songes. Dans la mesure où il était possible de satisfaire nos curiosités touchant ce domaine inviolé, M. Mathurin Méheut l'a fait.

Ce Breton ne pouvait qu'adorer la mer. Ce décorateur-né devait entrevoir en elle le plus prodigieux réservoir de couleurs magnifiques, de formes inexploitées qui soit au monde. Tout le reste de la nature avait été exploré. Le dernier, René Binet nous avait montré le parti que peut tirer un artiste de l'infiniment petit, des cristaux, des infusoires. Mais le domaine immense et insondable entre tous demeurait à peu près inviolé.

Le laboratoire de biologie marine de Boscoff fut la première étape de M. Méheut sur le chemin des découvertes. Ses viviers, bien aménagés, bien pourvus, permettent de voir vivre toutes les espèces des eaux littorales, de les saisir dans leurs évolutions, non point à l'état de pauvres choses inertes, décolorées, comme en des vitrines, mais parées de ces irisations plus éphémères, plus fugaces que la poussière même d'une aile de papillon, dont les revêt l'élément liquide, blutant et divisant comme un prisme la lumière. Pourtant ils sont un peu là encore comme des fauves en cage, bientôt familiers, d'ailleurs, et, même les plus défiants, s'habituant vite à venir, à l'appel du gardien, chercher la proie quotidienne qu'ils n'ont plus à traquer. Dans leurs prisons de cristal, de ciment, jamais de perturbations. Pas de risée qui passe, plissant de vaguelettes le miroir poli des eaux et historiant le sable d'or des fonds de capricieuses moires. Pas de nuage transmuant soudain les aiguës, les béryls en opales, en saphirs, en turquoises. Pas de lueurs de couchant traversant, au soir, de subtiles flammes le beau vitrail immobile du flot.

Mais la mer entière, avec ses falaises déchiquetées, sa plage, est l'annexe du laboratoire. Chaque jour, des élèves accourus des quatre vents partent à pied le long des grèves, en barques vers le large, à la recherche d'observations plus directes sur l'habitat, les moeurs de la gent innombrable des eaux. L'artiste ne fut pas long à les suivre. Bientôt il leur montrait la voie, audacieux, brave et risque-tout comme un vrai gars d'Armor.

On le voyait en étrange attirail, chargé d'un ingénieux matériel de peintre combiné tout exprès pour rendre possible le travail exceptionnel auquel il se livrait, studieux dans quelque humide anfractuosité, parfois plongé dans l'eau jusqu'à mi-corps, ne se préoccupant du soleil qu'autant qu'il faisait scintiller, au fond, les écailles, les carapaces, les tentacules, accrochait des perles aux fines chevelures des algues, insoucieux du vent s'il ne malmenait pas son papier, du hâle, de l'embrun,--trop indifférent, hélas! à sa santé, qui ne devait pas tarder à éprouver de ce labeur anormal de cruelles atteintes.

Que lui importe? dit-il. Sa moisson est faite. Des yeux et des bras, selon le mot du poète, il a embrassé l'Océan. Quelle variété infinie d'êtres de couleurs et de formes n'y a-t-il pas rencontrée.

Les décors, d'abord, où il a vu combattre et s'entre-dévorer,--vivre, enfin, le peuple aquatique, sont d'une étonnante véhémence de ton,... On douterait de tant d'éclats et de splendeurs, si l'on n'était certain d'avance de la haute probité de l'artiste: l'homme qui cerne un contour avec cette précision est incapable de faillir en quoi que ce soit à la vérité pure.

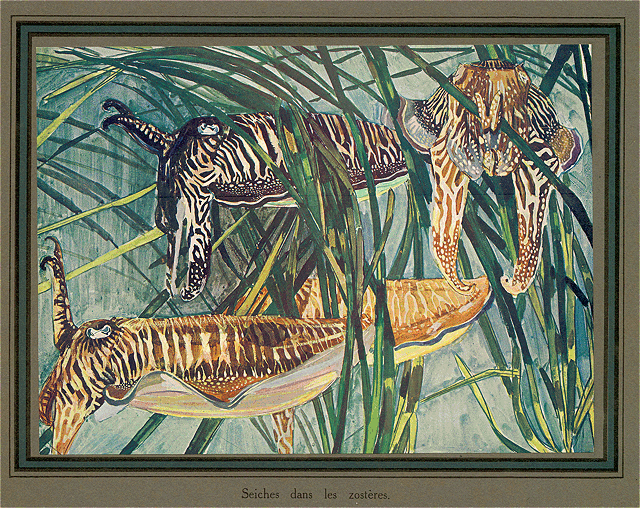

Ici, des lits de roches noires comme des houilles, bleues comme des ardoises, striées de bandes plus claires ou plus sombres, que viennent revêtir, encroûter comme d'une moisissure rose pâle, mamelonnée, des algues calcaires; et, sur ce champ, cette trame de beau tapis, s'épanouissent des gorgones, d'un incarnat de corail, des actinies rouge capucine, blanches avec des coeurs de chrome, telles des pâquerettes, vertes autour d'un bouton de velours brun, et faisant songer aux monstrueux échinocactus des terres chaudes, rayonnent des oursins jaune d'or, vert mousse, pourpre sombre, ponctués de flamme et d'or, rivalisant d'éclat avec les chrysanthèmes de nos automnes, des étoiles de mer défiant la splendeur des laques, des cadmiums, des cobalts les plus riches, tandis que de modestes moules, vêtues d'épiscopal violet ou de bleu de roi, cristallisent leurs colonies en décoratives rosaces. Plus loin, voici des prairies verdoyantes de zostères, longues et frêles lanières qui sont les gramens de la mer, tout étoilées par les spirographes de corolles jaunes: on dirait quelque pâtis terrestre, jonché de pissenlits, au printemps; mais ces fleurs épanouies sont vivantes, étranges animaux qui, à la moindre alerte, rentreront leurs tentacules d'ocre, qu'on prendrait pour les pétales tubuliformes de quelque bizarre reine-marguerite, et refermeront leur petit couvercle de nacre.

Là, un semis de botrylles étoiles, sur un fond mauve cendré, donne l'impression parfaite d'une belle soie japonaise, brodée d'aristocratiques blasons. Là encore, ce sont des fourrés denses où les anatifes s'agrippent en pendeloques bleuâtres, des halliers où s'entremêlent, comme dans la forêt, des essences diverses: les laminaires, semblables à des intestins flasques dévidés, les fucus jaunes, affectant des élégances d'iris, et les himantalies qu'on foule aux pieds sur les sables, inertes, gaufrées en savantes volutes, qu'on regarde inquiets, se demandant si la tempête ne les a pas arrachées de la toison bouclée de quelque sirène intrépide.

En d'autres lieux, là où les eaux douces se déversent dans les ondes salées, les flexibles zostères viennent se mêler, dans un miroitant tapis vert, aux précieuses lentilles des mares, unies comme par des points de dentelle.

Le soir, quand le soleil plongeant darde des feux exaltés, les profondeurs rutilent et s'embrasent; la banale éponge elle-même semble une flamme dont les langues vermeilles viennent lécher les poissons errants, pareils alors à d'insensibles salamandres.

Tels sont les milieux où évolue la vie des eaux marines superficielles. Les hôtes sont dignes des gîtes qu'ils animent.

Ces jungles ont leurs fauves, leurs bêtes de proie et de rapine, les unes formidablement armées pour la lutte, audacieuses, agressives; les autres cauteleuses, lâchement embusquées et multipliant sur le passage de leurs inoffensives victimes les embûches et les guets-apens.

Les seiches, maculées de jaune, de brun ou de noir, glissant d'un souple mouvement parmi les zostères frissonnants à la houle, ne suggèrent-elles pas, impérieusement, à la pensée, la vision de tigres ou de léopards rampant dans les hautes herbes, tandis que les syngnathes fusiformes seraient les crotales, et les congres voraces les pythons de cette forêt submergée?

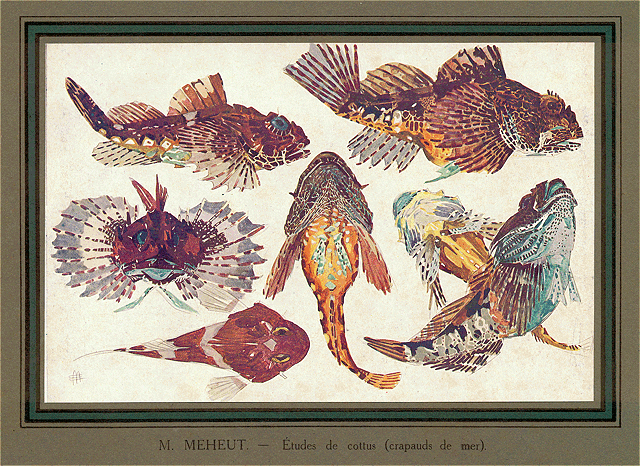

Mais il est d'autres espèces de structure si falote et si déconcertante qu'elles semblent modelées par quelque fantaisiste en veine d'humour. Les artistes qui ont voulu imaginer des monstres ou représenter des dragons ou des hydres n'ont rien créé de plus paradoxal ni de plus effrayant que cette baudroie, si fantastiquement hideuse, qu'avant de la mettre en vente, sur le carreau des halles, on la décapite, comme si l'on redoutait d'effrayer les ménagères en leur montrant sa gueule démesurée, ses yeux en écubiers, sa tête de gargouille flanquée d'oreillettes verdâtres et le flabellum baroque à l'aide duquel elle guette ses proies. Et l'hippocampe! quelle étrange apparition qu'une mère cramponnée à une algue, avec tous ses enfants autour d'elle agitant leurs petites nageoires de gaze qui les font ressembler à des angelots! Et les crabes sournois, digérant contre un caillou, les pattes ramassées sous le ventre, à la manière des chats, les crabes, parés de toutes les couleurs des plus fameuses céramiques, des turquins aux vermillons, nuancés de complémentaires exquises qui semblent harmonisées par le plus raffiné des coloristes, un bleu vibrant avivé de jaune, un gris céladon soutenu de rouge vif, leurs carapaces blasonnées de capricieux décors réticulés, ponctués, étoiles... imitant jusqu'à des masques grimaçants de guerriers nippons.

Enfin, quelle bête d'effroi, de cauchemar, que la pieuvre, lançant comme un ressort sa tentacule sur la bestiole qui passe, l'agrippant, lui injectant à l'aide de son bec crochu d'oiseau un venin mortel, puis dardant sur son agonie un oeil de reptile ou de félin, et guettant l'heure où elle pourra la dévorer, l'aspirer, plutôt, comme fait un enfant d'une orange,--la pieuvre apocalyptique, la plus horrifique création de la nature, peut-être.

Auprès de la hideur, voici la grâce, relevée souvent de tous les sortilèges de la couleur et de la lumière.

La baudroie, la hideuse baudroie, elle-même, avec ses ailerons bleus, bruns, lilas, son ventre flammé, sa gorge irisée de mille reflets, rachète amplement la laideur de sa forme par la splendeur de son vêtement; les méduses diaphanes arborent des aigrettes délicates autant que les plumes les plus rares que puissent convoiter nos élégantes; le cottu chatoie comme un oiseau des tropiques; les papillons les plus fastueusement diaprés pâliraient auprès de telles raies mouchetées de taches versicolores, et ces minuscules tortues aux carapaces incrustées de pierreries, qu'un caprice de jolie femme mit naguère à la mode, sont moins coruscantes que les galatées, pavées de gemmes. Même, parmi ces hôtes de l'onde, il en est, comme le blennus, piété, au repos, sur ses nageoires abdominales, comme un yacht échoué sur ses béquilles, qui peuvent se donner le luxe de changer de robe suivant le temps, l'état des eaux, la nuance des fonds où ils errent, ou bien, comme les calmars, au hasard de leurs émotions, avec la rapidité de l'éclair. Mais, d'ailleurs, n'est-ce pas au fond des mers que s'élabore magiquement la perle, qui semble emprisonner dans sa nacre toutes les clartés laiteuses éparses dans l'abîme?...

L'Océan est vraiment la mine inépuisable, et il faut rendre grâces à l'artiste ingénieux qui en a été le pionnier. La merveilleuse dextérité de son crayon, habile à mettre en place d'un seul trait une masse, de son pinceau, assez alerte pour écrire d'une touche l'ondulation, le friselis d'une algue, le bref frétillement d'une nageoire lui a permis de fixer avec une merveilleuse précision les aspects, les allures, les gestes, si l'on peut ainsi parler des êtres qu'il observait.

A vrai dire, il a surtout fait oeuvre de portraitiste véridique, sans perdre jamais de vue, toutefois, le parti décoratif qu'il pourrait, dans l'avenir, tirer des matériaux qu'il amassait, mais en faisant le plus souvent abstraction de l'insidieux et changeant élément qui enveloppe de son mystère, de son sortilège toute cette vie cachée aux yeux des profanes. Les artistes lui devront une durable reconnaissance. Et quant aux savants, voici l'opinion de l'un d'eux, et d'une autorité, M. Yves Delage, le directeur de la Station biologique de Roscoff, qui, dès la première heure, encouragea ses travaux, le, suivit, le soutint au cours de son ardu labeur:

«Ce livre, a-t-il écrit dans la préface de la Mer, n'est ni l'oeuvre sèche d'un naturaliste peu soucieux des questions d'art, ni l'oeuvre fantaisiste d'un artiste ignorant de la biologie. Le naturaliste y rencontrera, sur l'anatomie des formes, des notions assez précises pour lui permettre d'aller jusqu'à la détermination de l'espèce. Le décorateur y verra des structures si nettement exprimées, des connexions, des agencements si solidement établis, qu'il aura toute facilité pour les styliser et en tirer des décorations originales sans risquer de perdre pied et de tomber dans la divagation.»

GUSTAVE BABIN.

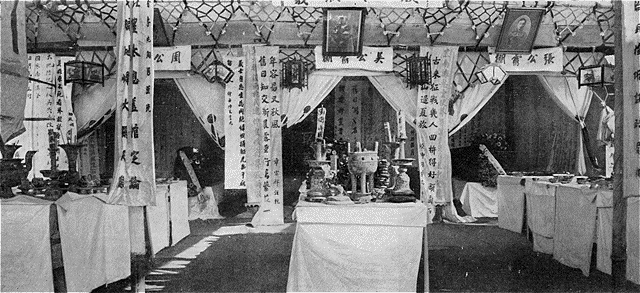

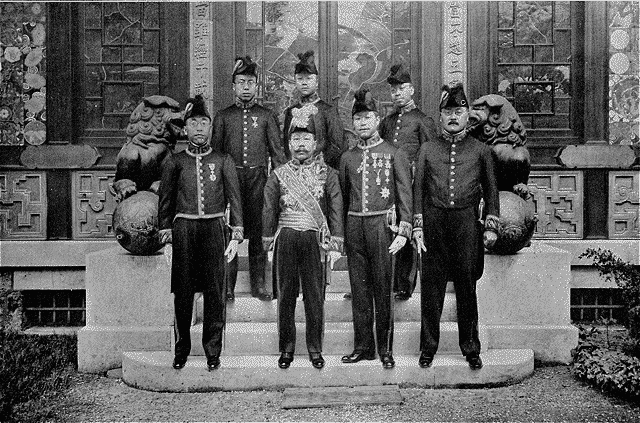

RITES FUNÈBRES DANS LA CHINE MODERNISÉE

CÉRÉMONIAL FUNÈBRE EN CHINE.--La chapelle ardente où

furent exposés les cercueils du général Ou-Lou-Tchen, et de ses

lieutenants Tcheng et Tcheou, à l'endroit même où ils furent assassinés,

à Cheu-Kia-Tchouang.

On célébrait, au début du mois dernier, dans le Chansi, les funérailles solennelles d'un général chinois et de ses deux officiers d'ordonnance, assassinés il y a deux ans alors que, convertis aux idées nouvelles, ils se disposaient à mettre en marche leurs troupes sur Pékin.

Le général Ou-Lou-Tcheng, la première victime, n'était âgé que de trente-deux ans. Ses études militaires au Japon avaient été brillantes. Il avait, en 1909, visité l'Europe puis occupé de hautes fonctions militaires en Mandchourie. Le 29 octobre 1911, la Révolution ayant éclaté à Taï-Yuen-Fou, capitale de la province du Chansi, le général Ou-Lou-Tcheng était envoyé à Cheu-Kia-Tchouang avec deux divisions pour réprimer la révolte.

Le 5 novembre de la même année, un décret impérial nommait Ou-Lou-Tcheng, gouverneur et pacificateur de la province. Mais le gouverneur et pacificateur s'était converti aux idées républicaines, et il songeait à utiliser son armée pour ce qu'il pensait être le salut de la Chine, lorsque, le soir du 6 novembre 1911, il fut assassiné lâchement avec ses deux officiers d'ordonnance.

Ce sont les funérailles de ces trois soldats--devenus trois martyrs de la cause républicaine--que l'on célébrait récemment à l'endroit même où, deux ans auparavant, ils étaient tombés. Notre photographie montre la chapelle ardente au fond de laquelle sont déposés les trois cercueils. On distingue les photographies avec les noms et titres des disparus. Il y a aussi des inscriptions élogieuses sur fond blanc. Devant les cercueils sont des tables-autels avec brûle-parfums, cierges, objets rituels et mets à l'usage des défunts.

Et si, en somme, il y a peut-être une tentative de modernisation dans cet appareil funéraire, on y peut voir aussi le souci de ne pas heurter trop violemment la vieille tradition chinoise...

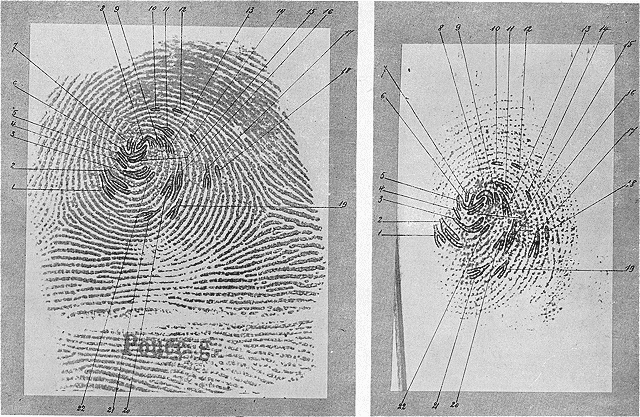

Recto de la fiche anthropométrique de Vincenzo Perrugia.

Le nom du voleur de la Joconde s'orthographie en réalité Perugia, et

il est né à Dumenza, et non Domenza, dans la province de Côme et non

dans celle de Coni.

Verso de la fiche anthropométrique de Vincenzo Perugia.

UN DOCUMENT QUI AURAIT PU FAIRE RETROUVER LA «JOCONDE» IL Y A DEUX ANS.

LE VOLEUR DE LA JOCONDE ET L'ANTHROPOMÉTRIE

L'imprévu dénouement de ce qu'on pourrait appeler le mystère de la Joconde a eu pour première conséquence la reprise de l'instruction ouverte, au lendemain du vol, par M. Drioux, juge d'instruction au tribunal de la Seine. En même temps, on s'inquiétait de rechercher ce qui avait été fait, alors, par l'autorité judiciaire, secondée par la police, pour retrouver les traces du coupable.

Vincenzo Perugia, on l'a vu plus haut, avait été, antérieurement à ce haut fait qui vient de le signaler à l'attention universelle, condamné à deux reprises par les tribunaux français: une première fois, le 23 juin 1908, à Mâcon, à vingt-quatre heures de prison pour tentative de vol; une seconde à Paris, le 9 février 1909, à huit jours de prison, pour violences et port d'arme prohibée.

Or, à l'occasion de l'affaire qui l'amena devant le tribunal correctionnel de la Seine, il avait été, fatalement, conduit à l'anthropométrie. Et donc le service de l'identité judiciaire, le service de M. Bertillon, devait avoir sa fiche. Il l'avait. Il l'a retrouvée dès qu'il a connu le nom du voleur.

Alors on s'est demandé comment il se faisait que la trace de l'auteur du sensationnel rapt n'eût pas été plus tôt découverte.

Car le signalement anthropométrique comporte les impressions digitales de tout individu qui a été une fois «bertillonné». Or, en examinant le cadre et la vitre de la Joconde, qu'on retrouva, on se le rappelle, dans un escalier conduisant de la salle des Primitifs italiens à la cour Visconti, on y avait relevé plusieurs marques de doigts qu'on photographia.

On compta d'abord sur ce mode d'investigations pour orienter l'instruction. Que si l'on avait pu, en effet, rapprocher, identifier les empreintes qu'avaient dû laisser sur le cadre les pouces du voleur et celles de la fiche de Perugia, d'emblée l'on retrouvait le coupable, qui n'avait pas quitté Paris. Seulement on ignora Perugia, ou du moins on ne songea pas à recueillir de nouveau ses impressions digitales.

Une liste de 257 noms avait été fournie au juge d'instruction et transmise au service d'identité. Celui-ci recueillit ponctuellement, pour les comparer, les empreintes des 257 personnes visées: même les conservateurs du Louvre, avec une déférence méritoire, consentirent à apposer leurs pouces sur les fiches administratives. Seul, peut-être, le vrai coupable échappa à la formalité qui eût été, pour lui, si compromettante.

Et ici il paraît bien qu'il y ait eu dans la conduite de l'instruction une grave lacune.

Perugia avait travaillé au Louvre, non de son métier de peintre décorateur, mais comme miroitier, à la mise sous verre des plus précieux tableaux du Musée, décidée à la suite d'un acte de vandalisme. Or une lettre adressée au Figaro par M. Pierre Marcel, professeur à l'École des Beaux-Arts, nous révèle que, dès octobre 1911, «la piste des miroitiers était, pour quiconque connaissait le Musée, la seule vraisemblable». Sitôt qu'il avait eu connaissance du vol, M. Jean Guiffrey, conservateur adjoint au Louvre et conservateur du musée de Boston, avait écrit à M. Pierre Marcel en le priant de la signaler à la justice, indiquant en même temps qu'on retrouverait les noms de ces ouvriers sur les feuilles d'émargement qu'on leur faisait signer. M. Pierre Marcel s'acquitta fidèlement de la mission.

De son côté, M. Leprieur, conservateur des peintures, prévenu en même temps, se mit personnellement en campagne. Il appela le contremaître miroitier et obtint de lui les noms de ses collaborateurs: celui de Perugia figurait bien sur la liste. Mais il ne travaillait plus dans la même maison.

M. Leprieur poussa le zèle jusqu'à le rechercher, retrouva l'atelier où il était. Il transmit au juge le résultat de cette enquête personnelle... Perugia, à ce moment, frisa de bien près la prison. Il eût suffi, pour qu'il fût pris, que son nom fût transmis au service de l'identité judiciaire.

Mais, faute de cette indication, l'anthropométrie demeurait impuissante. Son directeur, M. Bertillon, en a donné la raison: «La fiche anthropométrique et la méthode de classement, c'est un livre dans une bibliothèque avec un catalogue. S'il manque au catalogue une indication, le livre peut rester introuvable.»

L'empreinte qu'avait laissée Perugia sur la vitre de la Joconde était celle de son pouce gauche. Or, si la fiche anthropométrique contient bien l'empreinte des deux pouces, c'est l'empreinte du pouce droit qui, avec diverses mensurations, sert pour la classification; c'est donc la comparaison de deux empreintes droites qui permet une identification rapide. Dès lors il était impossible, dans les conditions où l'on se trouvait, d'identifier le ravisseur. Il eût fallu examiner l'une après l'autre les 750.000 fiches classées à l'anthropométrie, en confrontant tour à tour l'empreinte du verre avec toutes les empreintes des fiches, gauches et droites, besogne titanesque.

Au contraire, dès que le service d'identification eut connaissance du nom de Perugia, il acquit immédiatement la certitude qu'il était bien le coupable: la ressemblance, l'identité des deux empreintes digitales gauches était flagrante et saute à l'oeil le moins exercé: neuf bifurcations de papilles exactement pareilles; une autre papille, numérotée 16, qui, après avoir bifurqué, se referme en forme d'amande; une douzaine d'autres, enfin, qui ne se continuent pas, ce sont là des caractéristiques probantes. Et la seule chose inconcevable est que Vincenzo Perugia--qui fut recherché et interrogé, pourtant, par un inspecteur de la Sûreté, dit-on--ait pu échapper à une formalité qu'on avait infligée à des hommes aussi insoupçonnables que M. Homolle lui-même, qui fut la première victime de cette affaire, que M. Leprieur et leurs plus proches collaborateurs.

Agrandissement de l'empreinte, prise

Agrandissement de la trace retrouvée

en 1909, du pouce gauche de Perugia.

en 1911 sur le cadre de la Joconde.

Les chiffres correspondants sur l'une et l'autre empreinte désignent

les fourches et les départs de lignes, caractéristiques, que le service

anthropométrique a relevés sur les agrandissements et sertis d'un trait

de plume, et qui ont servi de repères pour l'identification.

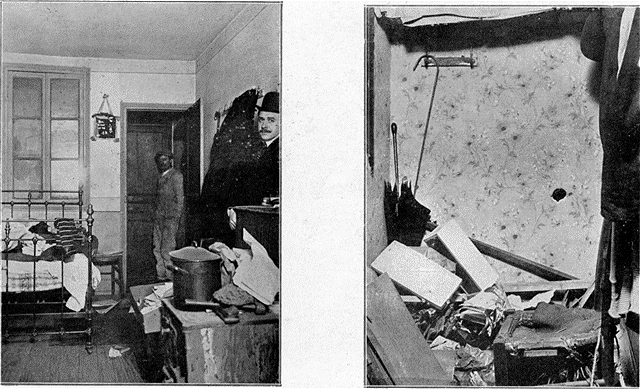

La chambre de Vincenzo Perugia à Paris. Le réduit ou la Joconde passa

deux ans.

Phot. «Matin».

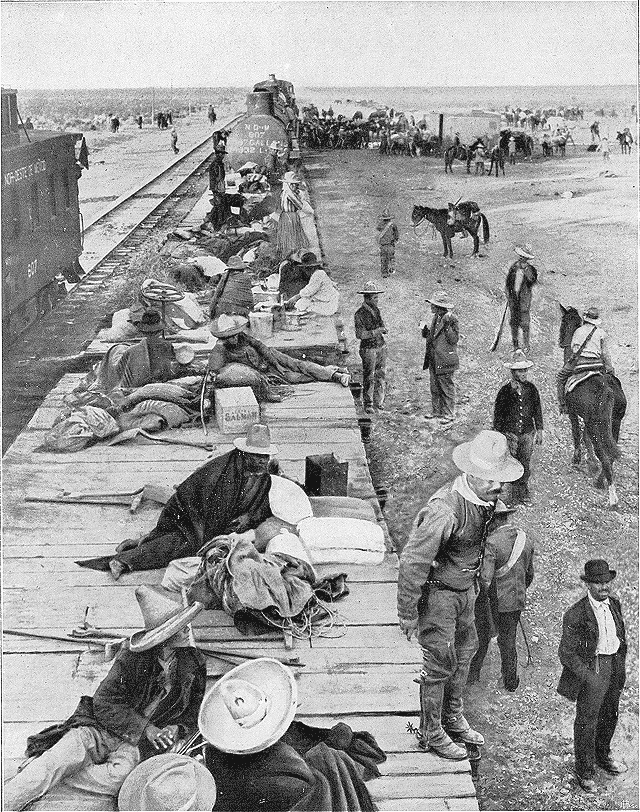

LA GUERRE CIVILE AU MEXIQUE.--Un convoi d'insurgés

blessés à la bataille de Juarez.

La lutte se poursuit, au Mexique, entre les troupes du gouvernement fédéral, aux destinées duquel continue à présider, en dépit des essais d'intimidation des États-Unis, le général Huerta, et les insurgés. C'est une guerre farouche, sauvage, dont on ne connaîtra jamais, peut-être, toutes les horreurs. Un des derniers épisodes de cette guerre civile--pour ne pas parler de quelques pendaisons en masse exécutées par l'un et l'autre des partis belligérants--a été une bataille livrée à Ciudad-Juarez à la fin du mois dernier. Elle a duré trois ou quatre jours, et aurait mis en présence des forces évaluées à 10.000 hommes. Il est d'ailleurs bien difficile d'en connaître les résultats, chacun des adversaires prétendant à la victoire. D'après l'auteur de la photographie reproduite ici, le général Pancho Villa, que nous avons, il y a quelque temps, présenté à nos lecteurs, aurait repoussé l'attaque des fédéraux et les aurait mis en déroute en leur prenant nombre de canons.

Quoi qu'il en soit, on juge par ce cliché combien cette guerre doit être rude: voici comment sont traités les blessés, recueillis et transportés sur de simples plates-formes, sans couchettes, sans abri, et soignés par des infirmières bénévoles qui accompagnent l'armée. Qu'on s'étonne, après cela, de la cruauté des représailles!

Mme SARAH BERNHARDT DANS UN DRAME DE M. TRISTAN BERNARD.

Jeanne Doré, portant déjà ses vêtements de deuil, devant le cachot de

son fils condamné à mort.--Phot. A. Bert.

M. Tristan Bernard, qui recueille en ce moment sur deux théâtres de Paris les plus joyeux applaudissements avec Triplepatte et avec les Deux Canards, a voulu, dans une troisième salle, faire couler des larmes et il y a pleinement réussi, avec un drame très pathétique: Jeanne Doré. La simplicité même du titre indique la sobriété un peu sèche avec laquelle M. Tristan Bernard, suivant une formule nouvelle et toute personnelle, a composé ses sept tableaux, ce qui ne l'a pas empêché d'atteindre, vers le dénouement, à de la réelle émotion tragique. On y voit, en effet, une mère doublement crucifiée par son fils, condamné à mort, à qui elle vient accorder le réconfort d'une suprême entrevue, et qui, tout à d'autres pensées, la prend, à travers le guichet de la porte, pour la femme passionnément aimée qui fut la cause initiale du crime qu'il va expier... Mme Sarah Bernhardt a, notamment dans cette scène, soulevé les acclamations du public. Elle a pour partenaire le fils même de l'auteur, M. Raymond Bernard, qui a fait là, devant le grand public parisien et dans un rôle important, des débuts tout à fait remarquables.

CE QU'IL FAUT VOIR

PETIT GUIDE DE L'ÉTRANGER A PARIS

Donc, nous voilà revenus au Grand Palais!

On ne peut plus vivre à Paris quinze jours sans que surgisse une raison de retourner au Grand Palais. Ce mois-ci, c'est--à côté du Salon d'automne--le Salon de «locomotion aérienne» qui nous y rappelle. Il convient que les retardataires se pressent. Le Salon de locomotion aérienne ferme ses portes dans cinq jours,--exactement jeudi prochain; et, puisque les «ensembles décoratifs» sont à la mode, je dirai qu'au seul point de vue esthétique il est indispensable de l'avoir vu, ce Salon, et de s'être empli les yeux du spectacle qu'il donne, car peu d'«ensembles» sont aussi prodigieusement décoratifs que celui-là. Et voici ce qui est admirable: le Salon de locomotion aérienne est décoratif, sûrement, sans le savoir; il est une chose très belle à son insu. Ceux qui l'ont organisé n'ont voulu apporter là que des documents; disposer dans l'ordre le plus commode, et sans particulier souci de beauté, le matériel un peu encombrant dont leur science toute neuve se compose; et cet outillage aux complications duquel le passant ne comprend généralement rien. Il ne comprend pas, mais il admire; il admire un mystère, voilà tout. Il rêve, avec une sorte de ravissement respectueux, devant ces carcasses; devant ces choses provisoirement inanimées, où les hommes mettront une âme quand il leur plaira, et qui soudain deviendront des êtres dans l'espace.

Et peu à peu, si l'on songe à un tel prodige, n'est-il pas vrai que ces ailes éployées, ces hélices, ces voilures, ces véhicules aériens, dont quelques-uns semblent les sarcophages ou les gaines d'oiseaux géants, et qui, si légèrement posés sur leurs roues minuscules, font penser au vers de Lemierre:

Même quand l'oiseau marche on sent qu'il a des ailes;

n'est-il pas vrai que ces choses ont une beauté; qu'elles sont belles par leur prestige même, par tout ce qu'elles expriment de noblesse, d'harmonie, de miraculeuse vaillance?

*

* *

Les Rétrospectives sont très à la mode depuis quelque temps; et il faut rendre cette justice à nos peintres: leur prodigieuse fécondité ne les détourne point du respect des gloires ou, tout au moins, des mérites du passé. Il semble même--et cela est assez plaisant--qu'à mesure qu'ils peignent davantage ils éprouvent plus de plaisir à honorer ceux qui, avant eux, surent bien peindre. La dernière en date de ces Rétrospectives est celle de Gaston Latouche, au Salon de la Comédie humaine, qui s'est ouvert il y a quelques jours, rue de Sèze, et qu'on peut visiter jusqu'à la fin du mois. Gaston Latouche n'est représenté au Salon de la Comédie humaine que par huit toiles; mais l'étrange et amusant panneau! L'organisateur de ce Salon, notre distingué confrère Arsène Alexandre, admire en Gaston Latouche un «délicieux lyrique». Et il voudrait nous faire aimer cette oeuvre qui, dit-il, «étudiée dans son ensemble, apparaîtra un jour pleine de grandes visées, de saines tendresses, de justes colères et de mélodieuse pitié, avec ces soudaines escapades dans le comique, à la façon des intermèdes de Shakespeare et des féeries de Marivaux». Allez donc voir les «singeries» de Latouche, et, tout autour d'elles, les deux cents petites toiles où se déploie si curieusement la verve satirique de nos contemporains. Je n'ose nommer personne, de peur d'oublier injustement quelqu'un; d'autant qu'on peut ici remercier tout le monde. Il fut un temps, pas bien éloigné de nous, où la Peinture croyait déchoir à se montrer joyeuse, fantaisiste, voire caricaturale un peu; et Latouche fut précisément un de ceux qui prouvèrent qu'on peut être un pamphlétaire et philosopher très comiquement, à l'aide d'un pinceau. Une légion d'artistes suit aujourd'hui cet exemple. Nous avions nos «auteurs gais»; nous avons désormais nos «peintres gais». C'est fort bien. Et les Salons de la Comédie humaine contribueront heureusement au succès que mérite une si spirituelle et si bienfaisante entreprise. Et puissions-nous y voir, dans l'avenir, plus de poupées encore! Les «Parisiennes» qu'on nous y montre, chaque hiver, sont de petits chefs-d'oeuvre d'ingéniosité et de grâce. Mais ne pourrait-on pas étendre à d'autres catégories sociales un art si délicat, et faire servir la Poupée à la description, je ne dis pas seulement vestimentaire, mais psychologique et morale aussi, d'une société tout entière? Est-ce que, présentés sous cette forme le bourgeois, le «dandy», le paysan, l'ouvrier, observés et décrits dans la stricte réalité de leurs attitudes et de leurs costumes, ne constitueraient pas pour l'historien, le sociologue et l'artiste, des documents du plus savoureux intérêt?

*

* *

Ce qu'il faut aller voir aussi, et sans tarder, c'est le musée Jacquemart-André, qui est désormais ouvert au public deux jours par semaine, le jeudi et, gratuitement, le dimanche.

Des collections comme celle-ci--et il faut espérer qu'elle ne restera pas unique en son genre, à Paris--présentent un attrait particulier que les musées ordinaires n'ont pas. Elles font mieux que nous montrer de belles choses; elles nous donnent le régal d'un spectacle rare et que nous ne nous étions point attendus à jamais connaître: le spectacle du décor même où vécut la personne illustre, ou puissante, ou simplement enviée, qui posséda ces trésors; elles nous donnent, pour une heure, l'illusion amusante d'avoir été mêlés à son intimité... Et ce qui étonne, ce qui émeut le plus, en effet, le passant, à l'aspect des richesses de ce prodigieux musée Jacquemart, c'est justement la pensée qu'un tel amoncellement de merveilles fut le cadre familier, quotidien, d'une existence humaine; c'est qu'un tel rêve d'art ait pu être paisiblement réalisé par quelqu'un, au numéro 158 du boulevard Haussmann, dans un immeuble quelconque, le long duquel circulait, depuis tant d'années, la foule indifférente.

Remercions ceux qui, ayant possédé de tels biens, ont voulu qu'après eux ils fussent à nous... Remercions-les, mais surtout envions-les. Car ils se sont donné à eux-mêmes la plus profonde et la plus noble des joies: celle de se survivre à soi-même, et de se survivre dans de la beauté. Ils ont bâti une maison que leur souvenir seul habitera; ils ont créé un trésor où leur âme s'est répandue, et qui demeurera à la place même où ils l'ont mis. Ils ont échappé à l'horreur de la «grande vente», qui disperse tout, profane tout, achève l'anéantissement du pauvre riche... Ils ne sont pas morts, puisque leur foyer est toujours là, et que nous le gardons.

UN PARISIEN.

AGENDA (20-27 décembre 1913).

Expositions.--Grand Palais: Salon d'automne.--Galerie Brunner (11, rue Royale): exposition de la Société des Peintres et Graveurs de Paris. (Clôture le 24 décembre).--Galerie des Artistes modernes (19, rue Caumartin): exposition de la Société «l'Eclectique».--Galerie Georges Petit (8, rue de Sèze): exposition de la «Comédie humaine».--Salons de l'Étoile (17, rue de Chateaubriand): oeuvres de Mlle Magdeleine Popelin. --Galerie La Boétie (64, rue La Boétie): exposition des peintres du Paris moderne.

Conférences.--Université des Annales (51, rue Saint-Georges), à 5 heures: le 20 décembre. Comment émouvoir? par M. Reynaldo Hahn; le 23, Notre-Dame de Paris, par M. Jean Richepin, et Au pays du Christ, par M. l'abbé Gaffre (projections autochromes).--Ecole des Hautes Etudes sociales (rue de la Sorbonne): le 22 décembre, à 4 h. 15, Feuilleton parlé, de M. Camille Le Senne, sur le Veau d'or, de M. Lucien Gleize.

Fête de bienfaisance.--Le 20 décembre, au théâtre du Châtelet, matinée de bienfaisance, au bénéfice de la Société de Secours mutuels les «Prévoyants du théâtre», avec le concours de la Comédie-Française.

Concerts.--A l'église de la Sorbonne, le 21 décembre, oratorio de Noël de J.-S. Bach, exécuté par l'Association des concerts spirituels de la Sorbonne.--Salle des concerts du Conservatoire (2, rue du Conservatoire): le 20 décembre, concert avec orchestre au bénéfice de la Société mutuelle des professeurs du Conservatoire.

Les Trente Ans de théâtre.--Le 24 décembre, à la salle Gaveau (rue La Boétie): soirée de gala donnée par la Société des Trente Ans de théâtre.

Sports.--Courses de chevaux: les 21, 23, 25, 28 et 30 décembre, courses à Vincennes (trot).--Aéronautique: au Grand Palais, le 25 décembre, clôture de l'exposition de l'aéronautique.--Boxe: le 20 décembre, à Luna-Park, championnat du monde, Sam Langford contre Joe Jeannette.--Salle Wagram, le 24 décembre, Villie Lewis contre Moreau.--Football rugby: le 27 décembre, à Colombes, match de sélection pour la rencontre France contre Irlande.--Le 1er janvier, au vélodrome du Parc des Princes, France contre Irlande.--Natation: le 25 décembre, à Magic-City, championnat international d'hiver.--Du 24 décembre au 4 janvier, au Nouveau-Cirque, concours de sauvetage et d'appareils de sauvetage.

LES LIVRES ET LES ÉCRIVAINS

LES BEAUX LIVRES

La série continue!

En son amusante couverture surannée, un livre, riche en vignettes de jadis: Papeterie et Papetiers de l'ancien temps, «se vend en l'Officine de Georges Putois, marchand papetier colleur, ancien juré et garde de la communauté, à Paris, 3, rue Turbigo». Cet ouvrage devait, à l'origine, nous dit son auteur, M. J. Grand-Carteret, «être un rapport, une sorte de catalogue explicatif et détaillé d'une Exposition spéciale». Il se présente, aujourd'hui, sous l'aspect et avec la substance d'un volume agréablement écrit et précieusement documenté. Ce n'est point d'ailleurs l'histoire d'une corporation écrite au jour le jour d'après ses registres, mais bien l'historique du commerce de la papeterie, la nomenclature des objets qui se vendaient en la boutique des marchands-merciers, des marchands papetiers-colleurs de feuilles, des marchands cartiers-cartonniers, la recherche, l'étude et la reconstitution de toutes les industries accessoires. Ce travail est d'une érudition, ingénieuse et charmante, qui sera très goûtée des amateurs du Livre.

L'histoire du costume intéresse, à divers titres, tous les esprits. En un fort volume orné de 700 illustrations, M. Camille Piton a réuni et relié par un texte savant les «gravures de modes» les plus expressives du treizième au dix-neuvième siècle inclus. Entendez que l'auteur du Costume civil en France 1 n'a retenu que des documents originaux, d'une authenticité indiscutable. Il a supprimé toute interprétation intermédiaire du dessinateur, graveur ou lithographe. Seule la photographie a été employée; elle a permis de reproduire tels quels les costumes choisis parmi les sceaux, les sculptures, les peintures murales, les tapisseries, les vitraux, les tableaux, les miniatures des manuscrits jusqu'aux quinzième et seizième siècles, alors que la gravure sur bois ou sur cuivre fait son apparition.

Après les habits, les meubles.

Pour les esprits amoureux de notre passé national, il n'est peut-être pas d'études plus captivantes que celle des meubles, ces témoins discrets de la vie de tous les âges, ces survivants des sociétés disparues, qui nous redisent non seulement les besoins de nos pères, mais encore leurs tendances d'esprit, l'évolution de leur goût et nous révèlent leurs aptitudes physiques et morales. Car tout se tient dans l'existence d'une nation. Un érudit des choses d'art, un fervent des reliques du passé, M. l'abbé Arnaud d'Agnel, de qui nous avons eu le plaisir déjà de signaler un magnifique ouvrage sur la Faïence et la Porcelaine de Marseille, nous présente en une édition, fastueusement illustrée, une histoire très complète de l'Ameublement provençal 2.

Dans les deux premières parties de cet énorme travail, l'auteur a retracé la marche et les transformations successives de l'Ameublement provençal et comtadin, d'abord au cours du moyen âge et de la renaissance, puis durant les temps modernes, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution. Le caractère local est précisé dans une troisième partie, purement descriptive.

Ensuite, pour donner une idée entière de l'ameublement, M. l'abbé d'Agnel a consacré des développements, formant la quatrième partie de l'ouvrage, aux Toiles peintes à la détrempe dont les Provençaux du dix-huitième siècle aimaient à décorer les murs de leurs appartements. Enfin, dans une cinquième partie, sont réunis et commentés des modèles des consoles en fer forgé, qui jouèrent un rôle si important dans l'ameublement provençal. La division des matières si complexes qu'embrasse ce volume, leur répartition en chapitres successifs sont établies avec une méthode et une prudence et surtout une clarté qui en rendent l'étude et la lecture aussi faciles qu'attrayantes. Une excellente préface de M. Henry Havard, inspecteur général des Beaux-Arts, a été écrite pour cet ouvrage.

*

* *

Les grandes expéditions scientifiques donnent leurs sujets, en cette fin 1913, à deux belles éditions Hachette. C'est d'abord l'émouvant journal de route de l'hérc que capitaine Scott: le Pôle meurtrier 3.

Il y a quelques mois à peine le télégraphe apportait en Europe la fatale nouvelle du désastre de l'expédition anglaise au Pôle Sud. Le capitaine Scott, commandant l'expédition, et les quatre compagnons qui l'avaient suivi au Pôle avaient trouvé la mort pendant leur voyage de retour. Le testament admirable de grandeur d'âme et de simplicité écrit par le chef de l'expédition, au seuil même de la mort, publié en même temps que l'annonce de la catastrophe, donnait les raisons de cet insuccès et laissait deviner les angoisses et les luttes qu'eurent à supporter les explorateurs.

Ce que furent ces luttes et ces angoisses, les carnets de notes trouvés sur le cadavre de Scott nous les ont fait connaître.

La Carrière d'un navigateur 4, c'est la carrière maritime et scientifique de l'auteur même de l'ouvrage, S. A. S. le prince Albert Ier de Monaco. Le récit des diverses croisières accomplies par le prince savant, toujours en quête de découvertes scientifiques, présente un intérêt intense. Qu'il s'agisse de la chasse aux grands cétacés, de la recherche des infiniment petits dans les vertigineuses profondeurs de la mer, des grands drames se jouant sur la scène immense de l'élément liquide, toujours la vivante et sincère narration de l'auteur nous émeut par la grandeur des spectacles incomparables qu'il évoque en même temps que la facilité de son style en rend la lecture attrayante pour tous les amateurs, grands et petits, qui s'intéressent aux choses de la mer.

La Suisse illustrée, le substantiel et séduisant volume que publie la maison Larousse 5, continue la belle série dans laquelle ont déjà paru la France, la Belgique illustrée, l'Italie illustrée. Dû à la plume d'un écrivain, M. Albert Dauzat, qui connaît à fond la Suisse, et qui nous l'explique en un texte très, imagé, et très vivant, ce livre, abondamment et richement illustré par la photographie d'après nature, est, avec le volume sur la Mer de M. Clerc-Rampal 6, un intéressant cadeau à faire aux jeunes gens curieux, de voyages, comme aux amateurs de beaux livres.

*

* *

Les belles éditions Flammarion s'enrichissent, ce mois de décembre, d'un admirable Roméo et Juliette, qui succède dans la même série à Hamlet et au Marchand de Venise, toujours dans l'excellente traduction de M. Georges Duval. L'ouvrage est illustré de 24 planches en couleurs de Hatterel 7. Et la même maison nous offre encore, pour les adolescents, en un beau livre à gravure, la Belle Nivernaise 8, d'Alphonse Daudet.

Aux lettrés, s'offrent aussi de délicates éditions de bibliophiles. Il y a la merveilleuse collection Louis Conard--si souvent louée ici--des Oeuvres complètes de Balzac, illustrées par Huard. Et il y a aussi la merveilleuse «bibliothèque du XVe siècle», de l'éditeur Champion, ce Mécène des lettres françaises du temps passé. La série vient de s'enrichir d'un très important ouvrage sur Villon en deux volumes par M. Pierre Champion, l'un de nos plus sympathiques chartistes. On connaît sur Villon l'excellent petit livre de Gaston Paris. On sait aussi les précieuses découvertes d'Auguste Longnon et les patientes et précises recherches de Marcel Schwob, mort à la tâche. D'autres sources inédites ont permis à M. Pierre Champion de nous donner des conclusions toutes nouvelles sur les fréquentations du poète, le milieu dans lequel il a évolué. Et l'on saura gré à l'érudit biographe de s'être ingénié à si agréablement promener ses lecteurs à travers ce Paris où Villon a beaucoup erré, en leur disant au passage les particularités de la rue et de la vie parisienne que mentionna le poète. Et ce n'est point là un voyage de pure imagination puisqu'il est tout entier justifié par les documents.