Title: Correspondance inédite de Hector Berlioz, 1819-1868

Author: Hector Berlioz

Editor: Daniel Bernard

Release date: September 18, 2009 [eBook #30021]

Most recently updated: October 24, 2024

Language: French

Credits: Chuck Greif and the Online Distributed Proofreading Team

DE

—1819-1868—

AVEC UNE NOTICE BIOGRAPHIQUE

PAR

deuxième édition

REVUE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE

PARIS

CALMANN LÉVY, ÉDITEUR

ANCIENNE MAISON MICHEL LÉVY FRÈRES

rue auber, 3, et boulevard des italiens, 15

A LA LIBRAIRIE NOUVELLE

—

1879

Droits de reproduction et de traduction réservés

| Notice sur Berlioz | ||

| I. | — | A Ignace Pleyel |

| II. | — | A Rodolphe Kreutzer |

| III. | — | A M. Fétis |

| IV. | — | A M. Ferdinand Hiller |

| V. | — | Au même |

| VI. | — | Au même |

| VII. | — | Au même |

| VIII. | — | A MM. Gounet, Girard, Hiller, Desmarets, Richard, Sichel |

| IX. | — | A Ferdinand Hiller |

| X. | — | Au même |

| XI. | — | Au même |

| XII. | — | Au même |

| XIII. | — | Au même |

| XIV. | — | A madame Horace Vernet |

| XV. | — | A M. Ferdinand Hiller |

| XVI. | — | A M. l'intendant général de la liste civile |

| XVII. | — | A Joseph d'Ortigue |

| XVIII. | — | Au même |

| XIX. | — | A M. Ferdinand Hiller |

| XX. | — | A Joseph d'Ortigue |

| XXI. | — | Au même |

| XXII. | — | A M. Hoffmeister |

| XXIII. | — | A Robert Schumann |

| XXIV. | — | A Maurice Schlesinger |

| XXV. | — | A Liszt |

| XXVI. | — | A Buloz |

| XXVII. | — | A Joseph d'Ortigue |

| XXVIII. | — | A M. Griepenkerl |

| XXIX. | — | A Michel Glinka |

| XXX. | — | A Louis Berlioz |

| XXXI. | — | A Joseph d'Ortigue |

| XXXII. | — | Au même |

| XXXIII. | — | Au même |

| XXXIV. | — | A Joseph d'Ortigue |

| XXXV. | — | A Tajan-Rogé |

| XXXVI. | — | A M. Auguste Morel |

| XXXVII. | — | Au même |

| XXXVIII. | — | Au même |

| XXXIX. | — | A M. Alexis Lwoff |

| XL. | — | A M. Auguste Morel |

| XLI. | — | Au même |

| XLII. | — | A Joseph d'Ortigue |

| XLIII. | — | A M. Auguste Morel |

| XLIV. | — | Au même |

| XLV. | — | A Guillaume Lenz |

| XLVI. | — | A M. Alexis Lwoff |

| XLVII. | — | A M. Lecourt |

| XLVIII. | — | A M. Auguste Morel |

| XLIX. | — | A Joseph d'Ortigue |

| L. | — | A M. Alexis Lwoff |

| LI. | — | A M. Auguste Morel |

| LII. | — | A Joseph d'Ortigue |

| LIII. | — | Au même |

| LIV. | — | A Louis Berlioz |

| LV. | — | A M. Ferdinand Hiller |

| LVI. | — | A Joseph d'Ortigue |

| LVII. | — | Au même |

| LVIII. | — | Au même |

| LIX. | — | A M. Auguste Morel |

| LX. | — | A M. le directeur du Journal des Débats |

| LXI. | — | A Joseph d'Ortigue |

| LXII. | — | A M. Brandus |

| LXIII. | — | A M. B. Jullien |

| LXIV. | — | A Louis Berlioz |

| LXV. | — | Au même |

| LXVI. | — | Au même |

| LXVII. | — | A M. Hans de Bulow |

| LXVIII. | — | A M. Auguste Morel |

| LXIX. | — | A M. Hans de Bulow |

| LXX. | — | A Louis Berlioz |

| LXXI. | — | A Léon Kreutzer |

| LXXII. | — | A Tajan-Rogé |

| LXXIII. | — | A M. Auguste Morel |

| LXXIV. | — | A Richard Wagner |

| LXXV. | — | A Louis Berlioz |

| LXXVI. | — | A M. Auguste Morel |

| LXXVII. | — | Au même |

| LXXVIII. | — | Au même |

| LXXIX. | — | A Théodore Ritter |

| LXXX. | — | A M. Ernest Legouvé |

| LXXXI. | — | A M. Auguste Morel |

| LXXXII. | — | Au même |

| LXXXIII. | — | A M. l'abbé Girod |

| LXXXIV. | — | A M. Bennet |

| LXXXV. | — | A M. Auguste Morel |

| LXXXVI. | — | Au même |

| LXXXVII. | — | Au même |

| LXXXVIII. | — | Au même |

| LXXXIX. | — | Au même |

| XC. | — | Au même |

| XCI. | — | A M. Hans de Bulow |

| XCII. | — | A Louis Berlioz |

| XCIII. | — | Au même |

| XCIV. | — | Au même |

| XCV. | — | A M. Auguste Morel |

| XCVI. | — | Au même |

| XCVII. | — | Au même |

| XCVIII. | — | A Louis Berlioz |

| XCIX. | — | A M. Auguste Morel |

| C. | — | A Louis Berlioz |

| CI. | — | Au même |

| CII. | — | Au même |

| CIII. | — | A Louis Berlioz |

| CIV. | — | Au même |

| CV. | — | A madame Massart |

| CVI. | — | A Louis Berlioz |

| CVII. | — | Au même |

| CVIII. | — | Au même |

| CIX. | — | Au même |

| CX. | — | Au même |

| CXI. | — | Au même |

| CXII. | — | A M. Auguste Morel |

| CXIII. | — | A Louis Berlioz |

| CXIV. | — | Au même |

| CXV. | — | Au même |

| CXVI. | — | Au même |

| CXVII. | — | A Paul Smith |

| CXVIII. | — | A Louis Berlioz |

| CXIX. | — | A M. et madame Massart |

| CXX. | — | Aux mêmes |

| CXXI. | — | A madame Massart |

| CXXII. | — | A M. Johannès Weber |

| CXXIII. | — | A M. Alexis Lwoff |

| CXXIV. | — | A M. Bennet |

| CXXV. | — | Au même |

| CXXVI. | — | A M. et madame Massart |

| CXXVII. | — | A M. Auguste Morel |

| CXXVIII. | — | A M. et madame Damcke |

| CXXIX. | — | A madame Ernst |

| CXXX. | — | A madame Damcke |

| CXXXI. | — | A Louis Berlioz |

| CXXXII. | — | A madame Massart |

| CXXXIII. | — | A M. Damcke |

| CXXXIV. | — | A Louis Berlioz |

| CXXXV. | — | Au même |

| CXXXVI. | — | A M. et madame Damcke |

| CXXXVII. | — | A madame Massart |

| CXXXVIII. | — | A Louis Berlioz |

| CXXXIX. | — | Au même |

| CXL. | — | A M. Asger Hamerik |

| CXLI. | — | A madame Massart |

| CXLII. | — | A madame Massart |

| CXLIII. | — | A M. Ernest Reyer |

| CXLIV. | — | A M. Ferdinand Hiller |

| CXLV. | — | Au même |

| CXLVI. | — | A madame Damcke |

| CXLVII. | — | A M. et madame Massart |

| CXLVIII. | — | Aux mêmes |

| CXLIX. | — | A M. Édouard Alexandre |

| CL. | — | A M. et madame Massart |

| CLI. | — | A M. Damcke |

| CLII. | — | A M. et madame Massart |

| CLIII. | — | A M. Wladimir Stassoff |

| CLIV. | — | Au même |

| CLV. | — | A M. Auguste Morel |

| CLVI. | — | A M. Wladimir Stassoff |

| Appendice | ||

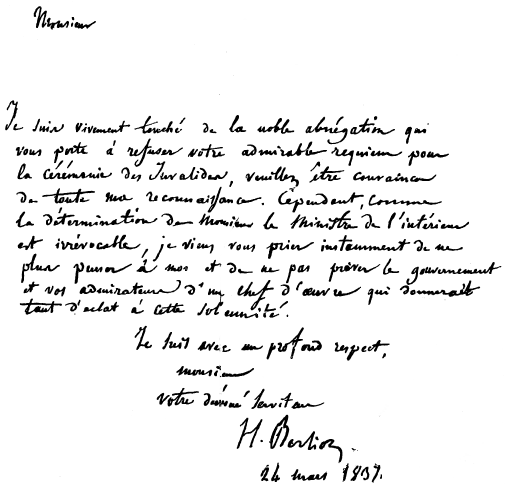

Monsieur

Je suis vivement touché de la noble abnégation qui

vous porte à refuser

notre admirable requiem pour

la cérémonie des Invalides, veuillez être

convaincu

de toute ma reconnaissance. Cependant, comme

la détermination

de Monsieur le Ministre de l'intérieur

est irrévocable, je viens vous

prier instamment de ne

plus penser à moi et de ne pas priver le

gouvernement

et vos admirateurs d'un chef d'œuvre qui donnerait

tant d'éclat à cette solennité.

Je suis avec un profond respect,

monsieur

votre dévoué serviteur

H. Berlioz

24 mars 1837.

Quelqu'un a dit de Berlioz, il y a une vingtaine d'années:—Il n'a pas le succès, mais il a la gloire....—Aujourd'hui, le voilà en train de conquérir l'un et l'autre; c'est pourquoi les éléments de ce livre ont été rassemblés et pourquoi cette notice a été écrite.

La gloire et le succès tout à la fois!.... Pour réunir ces deux attributs, qui ordinairement marchent de compagnie et qui n'avaient été séparés (dans le cas présent) que par le plus grand des hasards, Berlioz n'a eu qu'une chose très-simple à faire,—une chose à laquelle nous sommes soumis, vous et moi, une chose de laquelle dépendent les oiseaux qui volent dans l'air, les poissons qui nagent dans l'eau, les fleurs qui présentent leurs corolles aux baisers du soleil, le mendiant sous ses haillons et le souverain sous sa pourpre, une chose que nous ne pouvons ni éviter quand nous ne la cherchons pas, ni rencontrer quand nous la cherchons: il n'a eu qu'à mourir.

C'est que la mort est une fée mystérieuse dont la baguette a déjà accompli bien des prodiges. Telle marâtre insupportable, tel prince tyrannique, tel parent qui nous embarrassait, tel ami qui nous avait pris une place, nous apparaissent, dès qu'ils sont couchés dans la tombe, comme des modèles de vertus. Nous jetons des roses sur ces fosses encore béantes, nous avons soin de planter un bel arbre sur la terre fraîchement remuée, comme pour sceller le cachot et pour être assurés que le cadavre ne ressuscitera pas; ces précautions prises, rien ne nous empêche de chanter les louanges de ceux qui ne sont plus. Non-seulement ils ne nous gênent guère, mais, par-dessus le marché, ils nous servent contre les vivants. Quoi de plus naturel que d'écraser Mozart sous la réputation de Haydn! quoi de plus juste que de jeter à la tête de Rossini le Barbier de Paisiello?

Berlioz, en vie, avait tous les inconvénients de son état de vivant; quoique, par ses maladies fréquentes, il donnât beaucoup d'espérances aux gens qui attendaient qu'il disparût, il n'en occupait pas moins un rang dans la presse, un fauteuil à l'Institut, une loge au théâtre, un espace quelconque d'air respirable; je ne parle pas de son prestige musical; certains critiques croyaient l'avoir détruit à tout jamais, ou s'imaginaient qu'ils le croyaient; car, au fond, ils n'en étaient pas bien sûrs.

Il existait donc d'excellentes raisons pour que Berlioz fût attaqué, discuté, calomnié par ses concurrents, qui, ayant du talent, ne lui pardonnaient pas d'avoir du génie, et par ceux, beaucoup plus nombreux, qui, ne possédant ni génie ni talent, se ruaient indifféremment à l'assaut de toute réputation sérieuse, sans espoir d'en tirer avantage pour eux-mêmes et uniquement pour le plaisir de briser. Couvert de lauriers à l'étranger, Berlioz s'irritait de trouver dans les feuilles de ses couronnes triomphales des moustiques parisiens qui le piquaient. Il était plus préoccupé des haines qu'il rencontrait dans son propre pays que des magnifiques ovations qui l'attendaient au delà des frontières; et, de Londres, de Saint-Pétersbourg, de Vienne, de Weimar, de Lowenberg, de partout, nous le voyons écrire au dévoué et savant Joseph d'Ortigue, le Thiriot de cet autre Voltaire:—«On m'a donné un banquet.... on m'a décoré de l'ordre de l'Aigle blanc.... On est venu m'offrir une tabatière de la part du Roi.... les journaux d'ici me portent aux nues.... fais en sorte que Paris le sache!—» Paris! Paris! il ne songeait qu'à cette ville ingrate.

Un jour, on lui propose, à lui qui n'avait rien, une place de maître de chapelle dans le palais de l'empereur d'Autriche: appointements élevés, résidence agréable, soins attentifs, nul souci de l'avenir, nuls risques de perdre ce poste, tout était réuni. Donizetti occupait déjà, dans la même résidence, une charge à peu près semblable, charge qui lui rapportait beaucoup et qui lui coûtait à peine une perte de temps. Berlioz refusa. Il voyageait en Allemagne à ce moment-là; sur le point de prendre une détermination il se tourne vers sa patrie, les yeux mouillés de larmes:—«Quoi! s'écrie-t-il, je ne te reverrai jamais (c'était dans les conditions du contrat); je n'aurai plus la liberté d'aller me faire traîner aux gémonies dans la fange de tes boulevards et sur les gradins de tes cirques! Mais je mourrais d'ennui, là-bas, au sein de mon opulence!»—Puis, s'adressant à ses amis, Desmarets, d'Ortigue, Dietsch, Schlesinger:—«O mes amis! je m'aperçois que je vous aime plus que tout au monde et que je ne peux pas me séparer de vous!»—Là-dessus, il repoussait les présents d'Artaxerce et reprenait avec joie le chemin de cette France adorée et maudite, qui, ayant parmi ses enfants le plus grand symphoniste du siècle après Beethoven, ne lui laissait à faire que des feuilletons.

Cependant il fallait, ou que la France se trompât au sujet de ce fils (si peu dénaturé pourtant!) ou que le reste de l'Europe se trompât de son côté; le doute n'est plus permis à présent, le procès est jugé; le bon sens de l'Europe avait raison contre la frivolité de la France... Que voulez-vous? le Gaulois est né léger comme d'autres naissent coiffés... Du temps des Romains, il montait à l'assaut du Capitole sans avoir pris soin d'éclairer sa route, en sorte que les oies criaient contre lui et avertissaient l'ennemi de se tenir en garde. Louis XV, à la veille d'une révolution qui devait emporter sa race, disait:—«Cela durera bien autant que moi.»—Légèreté des légèretés! tout n'est que légèreté. En ce qui concerne la musique, les Français ont eu des naïvetés et des fatuités formidables... Un émigré en Angleterre auquel on demandait s'il savait jouer du clavecin, répliquait d'un air digne:—«Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé.»

Nul n'est prophète en son village, ou plutôt ceux qui passent pour tels ne sont souvent que de faux prophètes. Berlioz, admiré au loin, bafoué par ses compatriotes, était une des organisations les plus riches et les mieux douées que l'on pût voir. Compositeur inégal, mais souvent sublime, écrivain de race et primesautier, il a laissé une double réputation, alors que ses ennemis se sont donné tant de mal pour en laisser seulement la moitié d'une. La Correspondance que nous publions aujourd'hui ne nuira pas, croyons-nous, à la renommée du musicien et augmentera de beaucoup celle du littérateur. On connaissait déjà par les Mémoires[1] ce style haché, décousu, violent, plein de fantaisie et de grâce, se perdant en élans désespérés ou s'affaiblissant en des tristesses mornes. Quel beau livre, malgré ses défauts! comme il vibre à chaque page, comme il sait mélanger le plaisant au sévère! La pensée de l'auteur est une balle qui rebondit selon la nature des objets qu'elle frappe, tantôt s'élevant jusqu'au pur lyrisme, tantôt échouant dans le marécage du calembour. Quelle opposition avec les paisibles récits de Grétry sur son enfance liégeoise! Les musiciens se suivent et ne se ressemblent pas; il y a entre l'auteur de Richard Cœur de lion et l'auteur du Dies iræ grotesque la différence qu'on remarquerait entre un ruisselet tranquille et un torrent débordé.

La Correspondance, venant après les Mémoires, a une utilité qui ne sera contestée par personne; d'abord, elle fermera la bouche aux détracteurs (s'il en reste encore), aux malveillants qui secouaient la tête quand on leur annonçait telle ou telle victoire remportée au dehors:—«A beau mentir qui vient de loin.»—Ils n'avaient pas d'autre réponse; ils seront obligés maintenant de chercher un biais. La plupart des lettres que nous avons retrouvées sont des bulletins écrits à l'issue de la bataille et encore noircis de la fumée du combat; impossible de nier ces documents triomphants,—et triomphants dans un double sens,—impossible de les rejeter, car ils acquièrent la valeur de pièces historiques. Ils nous donnent la vérité prise sur le fait; un artiste, ivre de la joie du succès, les oreilles remplies du bruit des applaudissements, les joues rougies par de fraternelles embrassades, se hâte de faire part de son bonheur aux amis qu'il a laissés à Paris; il leur mande que tels princes l'ont complimenté, que telles récompenses lui ont été décernées, que les populations organisent en son honneur des sérénades, des banquets, que la recette du concert a été superbe... Comment récuser ces témoignages? Si on les repousse, nous ne voyons plus aucune manière d'écrire l'histoire avec certitude et nous ne comprenons pas ce qu'on pourra répondre aux mauvais plaisants qui prétendent que Napoléon Ier n'a jamais existé.

Dans quelques passages, la Correspondance, faisant allusion à des événements oubliés ou ignorés de cette génération de lecteurs, nous avons cru devoir donner quelques éclaircissements. Nous avons pensé qu'une notice biographique aiderait peut-être à dissiper les ténèbres du texte. Notre prétention, on le suppose bien, n'a pas été, un seul instant, de rivaliser avec les Mémoires; cette folle témérité aurait été cruellement punie. Nous avons essayé seulement de recueillir ce que les Mémoires avaient omis et de les résumer en les complétant.

Berlioz (Louis-Hector) est né à la Côte-Saint-André, ville célèbre par ses fabriques de liqueurs, dans le département de l'Isère, à cinq heures du soir, le dimanche 19 frimaire an XII (c'est-à-dire, en langage ordinaire, le 11 décembre 1803)[2]. Son acte de naissance fut dressé devant les deux témoins suivants: le citoyen Auguste Buisson, âgé de trente-trois ans, propriétaire, et le citoyen Jean-François Recourdon, âgé de quarante-trois ans, receveur des contributions. Le père de l'enfant exerçait la profession de médecin; son grand-père, noble Louis-Joseph Berlioz, avait été conseiller du roy, auditeur de la Chambre des comptes du Dauphiné et habitait tantôt la Côte, tantôt Grenoble[3]. Louis Berlioz, le médecin, aimant la vie rurale, était venu se fixer à la campagne, sous le toit paternel; c'était un homme d'une nature mélancolique, d'un tempérament maladif, chercheur, un peu triste d'aspect, doux et bon; il se plaisait dans la solitude, pratiquait son art d'une façon désintéressée et charitable, et partageait sa vie entre l'étude et la surveillance de ses domaines. Il y est mort en août 1848, vénéré de tous, des petits surtout, qui n'avaient jamais vainement recours à ses conseils et à sa générosité.

S'il est souvent question, dans les Mémoires, du père d'Hector Berlioz, on ne fait qu'entrevoir sa mère; elle se nommait Marie-Antoinette-Joséphine Marmion et avait épousé Louis Berlioz vers le commencement du siècle. Femme d'une piété ardente et d'une rigide honnêteté, elle craignit longtemps pour son fils les souffles empestés de la gloire profane; elle chercha à le retenir au foyer des aïeux, impuissante à empêcher l'aiglon de briser sa coque et d'aller affronter la lumière à laquelle les ailes se brûlent parfois. Pauvre mère vigilante! ses efforts ne furent pas entièrement perdus; car si elle ne réussit pas à empêcher son fils de courir le monde, elle lui inculqua du moins l'amour de la patrie et du sol natal. L'enfant prodigue ne revint jamais aux lieux où ses premiers jours s'étaient écoulés sans pousser des cris d'admiration, provoqués par la beauté du pays, la douceur du climat, les réminiscences lointaines de la naissante aurore.

Vingt ans après, revenant d'Italie, il écrivait à madame Horace Vernet: «Les souvenirs du royaume de Naples sont restés impuissants contre l'aspect riant, varié, frais, riche, pittoresque, beau de masses, beau de détails, de notre admirable vallée de l'Isère[4]...» En descendant du Mont-Cenis, il s'était laissé aller à un véritable transport: «Voilà le vieux rocher de Saint-Eynard!... Voilà le gracieux réduit où brilla la Stella montis...; là-bas, dans cette vapeur bleue me sourit la maison de mon grand-père. Toutes ces villes, cette riche verdure,... c'est ravissant, c'est beau,... il n'y a rien de pareil en Italie[5].» Évidemment l'influence maternelle avait été pour quelque chose dans ce sentiment d'amour du clocher, amour si profondément tenace dans le cœur du poëte.

Les années d'enfance, passées à la Côte-Saint-André, ne présentèrent aucun fait saillant; le jeune Hector révélait cependant des dispositions intelligentes. Son penchant l'attirait vers l'étude de la géographie et ses rêves l'entraînaient vers une île déserte, paradis imaginaire de tous les enfants qui ont lu Robinson Crusoë. Sur la mappemonde, son petit doigt rose s'égarait de préférence sur la carte de l'Océanie, où tant d'archipels émergent de l'onde amère, comme ces insectes que le pied d'un passant réveille dans leurs trous de sable. Le grec et le latin, il ne les apprenait que par soubresauts et avec toutes sortes de caprices, sautant de l'Énéide aux fables de la Fontaine, et ne paraissant pas avoir goûté beaucoup les vrais classiques, Horace, Tite Live, Tacite, Salluste, Homère, Xénophon, Sophocle. En revanche, les livres qu'il aimait lui profitaient d'autant plus qu'il les lisait avec passion, tout en négligeant le reste. Ce fut son procédé, sa manière d'apprendre, à lui, jusqu'à la fin de sa vie. Jamais on ne put lui mettre dans la tête ce qui n'y voulait pas entrer; mais il sut tout ce qu'il voulut, et, plus d'une fois, devança l'enseignement de ses maîtres ou le corrigea par son expérience personnelle.

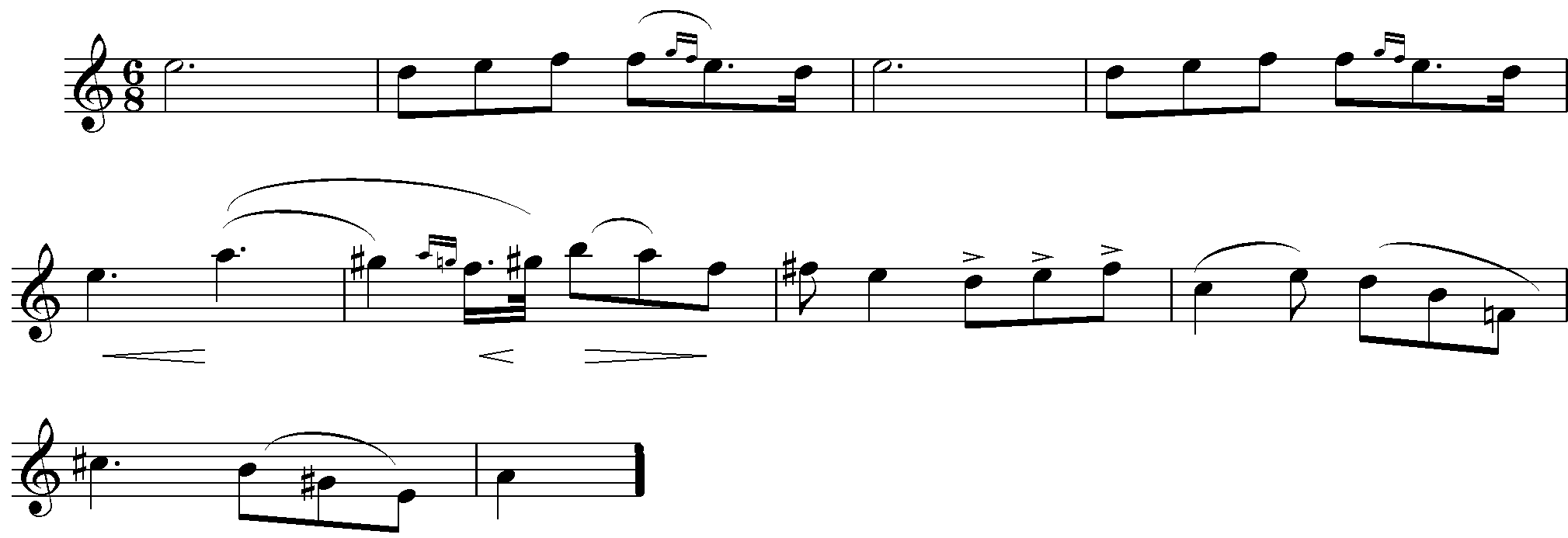

Son premier professeur de musique sérieux fut un nommé Imbert, que le malheur des temps avait jeté à la Côte-Saint-André et qui y était resté à titre d'épave. Il reçut aussi les leçons d'un M. Dorant (Alsacien de Colmar), que nous retrouvons dans un chapitre des Grotesques de la musique. La scène se passe à Lyon, où Berlioz, déjà célèbre, est venu donner un concert: «Messieurs, dit-il aux artistes de son orchestre, j'ai l'honneur de vous présenter M. Dorant, un très-habile professeur de Vienne; il a parmi vous un élève reconnaissant; cet élève, c'est moi, vous jugerez peut-être tout à l'heure que je ne lui fais pas grand honneur; cependant veuillez accueillir M. Dorant comme si vous pensiez le contraire et comme il le mérite[6].» En effet, MM. Imbert et Dorant n'avaient pas eu à se plaindre de leur disciple; dès l'âge de douze ans, celui-ci déchiffrait à première vue, chantait juste, avait composé un quintette, et jouait de trois instruments agréables en société, à savoir: la flûte, le flageolet et la guitare.

Nous voilà loin, n'est-ce pas? des biographes qui prétendaient que Monsieur Berlioz n'avait cédé qu'à une vocation tardive et que, jusqu'à l'adolescence, il s'était occupé de tout autre chose que de musique; d'abord la lettre Ire de notre recueil (à Ignace Pleyel) prouve le contraire. Et puis, la vérité ressort d'elle-même: Hector ne fut ni un petit prodige, ni un esprit en retard. Souvent la nature se dépense en premiers efforts et s'épuise après; tel qui promettait de passer pour un génie a beaucoup de peine à devenir un homme médiocre dès qu'il est arrivé à l'âge de raison; tel autre, qui n'excitait l'attention de personne, fleurit et éclate tout à coup, comme un bourgeon printanier. Casimir Delavigne, pour ne citer que lui, était toujours mis au pain sec quand il étudiait le De Viris; cependant sa réputation d'auteur dramatique fut très-précoce, puisque à vingt-six ans, il était illustre dans le quartier de l'Odéon.

M. Louis Berlioz destinait son fils à la médecine; c'était un parti sage, les pères ayant l'habitude de vouloir que leurs héritiers directs continuent les traditions de la famille, le fils d'un général étant militaire (le plus souvent) et le fils d'un avocat, avocat. Seulement, les pères proposent et les garçons disposent; nous voyons des romans remplis de ces exemples-là, sans compter que la réalité se charge quelquefois de copier les romans. Pour le savant et honorable médecin de la Côte-Saint-André, les pots-pourris que son fils écrivait sur des thèmes italiens n'étaient qu'un passe-temps agréable, les romances composées sur des paroles de Florian (toujours en mode mineur) servaient de soupapes de sûreté à une imagination trop échauffée; pour Hector Berlioz, au contraire, c'étaient les seuls travaux qui le séduisissent, les seuls auxquels il s'intéressât. Vainement, le père étalait-il dans son cabinet l'énorme traité d'ostéologie de Munro, contenant des gravures de grandeur naturelle «où les diverses parties de la charpente humaine étaient reproduites très-fidèlement»; l'adolescent, dédaignant ces superbes os, s'amusait à feuilleter le traité d'harmonie de Rameau ou celui de Catel, qu'il était parvenu à se procurer:—«Apprends ton cours d'ostéologie, dit un jour le père, je te ferai venir de Lyon une flûte garnie de nouvelles clefs...» Ce fut la première et la dernière fois, je suppose, que le sévère Munro fit progresser quelqu'un dans l'art de jouer de la flûte.

Il commençait à être temps de pousser plus à fond les insuffisantes études médicales commencées au logis; Paris, Montpellier, Strasbourg, délivraient des diplômes de docteur; M. Louis Berlioz se décida à envoyer son fils à Paris. Celui-ci s'y rendit en compagnie d'un sien cousin, excellent musicien lui-même, mais candidat moins frivole aux grades de la Faculté; par la suite, M. A. Robert devint, en effet, l'un des praticiens les plus distingués de la capitale. Les deux jeunes gens assistèrent ensemble aux leçons d'Amussat, de Thénard, de Gay-Lussac, d'Andrieux; comme Andrieux parlait littérature, Hector s'attacha surtout à ce professeur et conçut le projet de lui demander un livret d'opéra. L'auteur des Étourdis avait alors soixante-quatre ans: «Cher monsieur, répondit-il, je ne vais plus au spectacle; il me conviendrait mal, à mon âge, de vouloir faire des vers d'amour, et, en fait de musique, je ne dois plus guère songer qu'à la messe de Requiem.» Andrieux, sa lettre écrite, prit le parti de la porter au domicile de son correspondant inconnu. Il monte plusieurs étages, s'arrête devant une petite porte, à travers les fentes de laquelle s'échappe un parfum d'oignons brûlés; il frappe; un jeune homme vient lui ouvrir, maigre, anguleux, les cheveux roux et ébouriffés; c'était Berlioz, en train de préparer une gibelotte pour son repas d'étudiant, et tenant à la main une casserole:

—Ah! monsieur Andrieux, quel honneur pour moi!... Vous me surprenez dans une occupation.... Si j'avais su!

—Allons donc, ne vous excusez pas. Votre gibelotte doit être excellente et je l'aurais bien partagée avec vous; mais mon estomac ne va plus. Continuez, mon ami, ne laissez pas brûler votre dîner parce que vous recevez chez vous un académicien qui a fait des fables.

Andrieux s'assoit; on commence à causer de bien des choses, de musique surtout. A cette époque, Berlioz était déjà un glückiste féroce et intolérant:

—Hé! hé! dit le vieux professeur en hochant la tête, j'aime Gluck, savez-vous? je l'aime à la folie.

—Vous aimez Gluck, monsieur? s'écria Hector en s'élançant vers son visiteur comme pour l'embrasser. Dans ce mouvement, il brandissait sa casserole aux dépens de ce qu'elle contenait.

—Oui, j'aime Gluck, reprit Andrieux, qui ne s'était pas aperçu du geste de son interlocuteur et qui, appuyé sur sa canne, poursuivait à demi-voix une conversation intérieure... J'aime bien Piccini aussi.

—Ah! dit Berlioz froidement, en reposant sa casserole[7].

L'admiration de Gluck était venue au futur symphoniste de fragments d'Orphée qu'il avait découverts dans la bibliothèque de son père, à la Côte-Saint-André. Peu à peu, il avait consacré ses petites économies à acheter des billets pour l'Opéra, où l'on jouait des ouvrages de Spontini, de Salieri, de Méhul, tous de l'école de Gluck. En fait d'amphithéâtre, il ne fréquentait plus guère que celui de l'Académie de musique, et le cousin Robert, ayant voulu l'emmener à l'hospice de la Pitié pour y disséquer des sujets, Berlioz se sauva par la fenêtre. Jour et nuit, on l'entendait fredonner: Descends dans le sein d'Amphitrite, ou: Jouissez au destin propice, ou quelque autre mélodie de ses compositeurs favoris. Je ne crois pas trop au coup de foudre, terrassant le sensible Hector et lui révélant une vocation jusque-là confuse; cet événement extraordinaire se serait passé à une représentation des Danaïdes de Salieri[8]. Ce sont là des exagérations à l'adresse de la postérité et qu'on finit peut-être soi-même par croire exactes à force de les répéter aux gens. La froide raison ne tarde pas à abattre cet échafaudage de mélodrame; car il n'est pas admissible qu'un penchant aussi inné que celui dont nous avons montré les germes se soit jamais démenti ni oublié. Les Danaïdes ont frappé une âme très-disposée à être frappée; telle est la seule hypothèse vraisemblable et cette supposition n'a rien de commun avec les aventures de Saul sur le chemin de Damas. Quand on a, dès l'âge le plus tendre, tracé des notes sur du papier réglé, organisé des orchestres de famille, cherché des mélodies sur des paroles de Florian, trouvé le thème principal qui servira au largo de la Symphonie fantastique, on n'attend pas les Danaïdes pour savoir qu'on est musicien jusque dans les dernières fibres de son cœur. Notre héros s'est donc calomnié en prétendant qu'à un moment donné, «il allait devenir un étudiant comme tant d'autres, destiné à ajouter une obscure unité au nombre désastreux des mauvais médecins». Allons donc! est-ce qu'une organisation comme la sienne pouvait s'ignorer ainsi? est-ce que Catel, Rameau et Orphée n'avaient pas laissé de traces dans cette mémoire volage? Une vocation qui s'égare n'est point une vocation; l'homme marqué pour telle ou telle entreprise marche à son but sans détourner les yeux, sans s'arrêter aux bagatelles de la route, sans se préoccuper de l'avenir, sans s'inquiéter des obstacles. Connaissant l'intensité de tendresse avec laquelle Berlioz a aimé son art, je ne veux point admettre les défaillances; et, s'il n'y a pas eu défaillances, il n'y a eu ni conversion, ni coup de foudre, ni rien qui y ressemblât.

Décidé à se faire compositeur de musique à ses risques et périls, Hector manda à son père la résolution qu'il venait de prendre et entra au Conservatoire dans la classe de Lesueur. Personne ne connaît Lesueur aujourd'hui. C'était pourtant, sous la Restauration et sous le premier Empire, un homme considérable, membre de l'Institut, correspondant d'un grand nombre d'académies, et les divers gouvernements qui s'étaient succédé en France l'avaient tous accablé de leurs faveurs. Après la représentation des Bardes, Napoléon lui avait donné une tabatière d'or; Louis XVIII et Charles X l'avaient conservé comme surintendant de la chapelle royale, où, tous les dimanches, il faisait exécuter des oratorios de sa façon. Ses doctrines, sa théorie de la basse fondamentale, ses idées sur les modulations étaient autant de dogmes devant lesquels ses élèves s'inclinaient avec foi. Il avait su, à vrai dire, inspirer à ces jeunes gens une affection profonde, tant par le respect que son talent leur imposait que par l'ardeur qu'il mettait à les aider de son influence et de ses relations. Eux, se glorifiaient de son enseignement; parmi les lettres que nous publions dans ce volume, quelques-unes portent, après la signature, cette mention: Élève de Lesueur, et cela fait l'effet d'un titre de noblesse, énoncé avec orgueil.

Dans sa jeunesse, Lesueur avait été un révolutionnaire, introduisant des orchestres à Notre-Dame et publiant des brochures sur la musique d'église dramatique et descriptive. Aussi, les novateurs ne lui déplaisaient-ils pas, et, comme déjà Berlioz, dans la conversation, s'insurgeait volontiers contre certaines traditions reçues, contre certains préjugés incompréhensibles, le vieux maître avait pris en affection cet élève instruit, paradoxal, éloquent et fougueux. Les dimanches, avant la messe, il le faisait venir aux Tuileries, prenait la peine de lui expliquer le plan, les intentions, le sujet de l'œuvre qu'on allait exécuter. Après la messe, le professeur et son jeune ami allaient errer sur les bords de la Seine ou sous les ombrages du jardin des Tuileries, et Lesueur, avec sa physionomie fine, écoutait en souriant les véhéments discours de son compagnon de promenade, réfutait les opinions un peu hasardées de celui-ci et lui racontait le passé, quand le présent avait fourni trop longuement matière aux discussions sur la religion ou la philosophie.

On ne s'occupait pas seulement de musique dans la classe de Lesueur, on s'y piquait aussi de poésie. Un des élèves, nommé Gérono, qui taquinait les Muses à ses moments perdus, avait tiré du drame de Saurin, Beverley, une scène pour voix de basse, dont il avait confié les paroles à Berlioz; nous ignorons quel était le librettiste d'un autre ouvrage sur le Passage de la mer Rouge, qui date de la même époque. Hector résolut de révéler au public ces premiers essais et songea à les produire dans une représentation à bénéfice au Théâtre-Français. Il fallait l'assentiment de Talma, le bénéficiaire. «L'idée de parler au grand tragédien, de voir Néron face à face» fit reculer Berlioz, qui n'était pas timide d'ordinaire. Ne pouvant réussir dans le profane, il se retira dans le sacré, écrivit une Messe qu'on faillit exécuter à Saint-Roch, puis qu'on exécuta tout à fait, grâce à la libéralité d'un riche amateur, qui paya les violons. Très-peu de journaux parlèrent de ce début, assez médiocre; le style de l'ouvrage était une mauvaise imitation de la manière de Lesueur, et l'auteur, plus consciencieux ou plus difficile que la plupart de ses confrères, brûla son manuscrit. Un seul morceau, le Resurrexit, fut préservé des flammes: encore le compositeur l'a-t-il plus tard condamné sans rémission. Nul n'a eu la main plus prompte que lui dans ces sortes d'auto-da-fé; il y a quelques années, on a vendu à l'hôtel Drouot l'unique exemplaire de l'opus 2 de Berlioz: la Danse des Ombres, ronde nocturne pour chant et piano. L'exemplaire était accompagné de la note ci-jointe: «Curiosité et rareté. Toute l'édition de l'œuvre 2 de Berlioz a été détruite par ses ordres[9].»

Il prit part au concours pour le prix de Rome et ne fut pas même jugé digne d'entrer en loge. Cet échec alarma les parents du Dauphiné, qui n'étaient pas bien sûrs que leur enfant prodigue fût destiné à briller dans la carrière musicale. Le père ordonna à son fils de revenir en province; Hector obéit, mais, de retour à la Côte, il tomba dans un état de tristesse horrible, ne parlant à personne, passant les journées à errer dans les bois et les nuits à gémir dans l'ombre. M. Louis Berlioz finit par se laisser émouvoir: «Je consens, dit-il à son fils, à te laisser étudier la musique à Paris, mais pour quelque temps seulement; et si, après de nouvelles épreuves, elles ne te sont pas favorables, tu me rendras bien la justice de déclarer que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire et tu te décideras à prendre une autre voie. Tu sais ce que je pense des poëtes médiocres: les artistes médiocres dans tous les genres ne valent pas mieux; et ce serait pour moi un chagrin mortel, une humiliation profonde de te voir confondu dans la foule de ces hommes inutiles[10].»

Ici, nous évitons à dessein de transcrire une scène intime que les Mémoires rapportent tout au long; elle nous a paru chargée en couleur et inutile à recueillir pour en orner cette biographie..... Nous voici de nouveau, avec Berlioz, dans la capitale, pendant l'hiver de 1826. Il commença par louer une très-petite chambre, au cinquième, dans la Cité, au coin de la rue de Harlay et du quai des Orfévres, s'imposa un régime alimentaire plus rigoureux peut-être que celui des solitaires de la Thébaïde; mais ces économies ne suffirent pas à lui permettre de s'acquitter envers l'ami généreux, qui lui avait prêté naguère douze cents francs pour l'exécution de la messe à Saint-Roch. Comme la moitié de la somme était encore due, l'ami, M. de Pons, crut bien faire en réclamant cet argent à M. Berlioz père. Celui-ci, pour le coup, signifia à son fils qu'il n'eût plus à compter sur un budget mensuel:—Qu'importe! pensa le déshérité, je suis accoutumé à vivre de peu; et puis n'ai-je pas trouvé des leçons de solfège à un franc le cachet?

Cette maigre ressource lui suffisait. Il eut la bonne fortune de rencontrer un Côtois de ses amis, étudiant en pharmacie, Antoine Charbonnel, et, comme la misère est plus facile à supporter à deux, les jeunes gens s'associèrent. Ils s'établirent, rue de la Harpe, au quartier Latin. Ils n'y menaient pas une existence de nababs; on nous a communiqué le registre sur lequel ils inscrivaient leurs dépenses quotidiennes; c'est on ne peut plus instructif.

En septembre, premier mois de l'association, ils commencent par acheter les ustensiles nécessaires à leur petit ménage: deux fourneaux, un pot à boulli (sic), une écumoire, une soupière, huit assiettes à quatre sols, et deux verres à quarante centimes. Le registre va du 6 septembre 1826 au 22 mai de l'année suivante. Les poireaux, le vinaigre, la moutarde, le fromage, l'axonge, y jouent les rôles principaux. Certaines journées paraissent avoir été terribles, surtout vers les fins de mois. Le 29 septembre, par exemple, les deux étudiants ont vécu de quelques grappes de raisin; le 30, leur dépense s'est élevée à:

| «Pain... | 0 | fr. | 43 | c. | |

| Sel.... | 0 | fr. | 25 | c. | |

| Total... | 0 | fr. | 68 | c. | ». |

Le 1er janvier, jour où tout le monde est en fête, Charbonnel, qui avait sans doute des connaissances en ville, est allé dîner au dehors: Hector, sans parents, sans amis, est resté seul, devant les tisons éteints de son triste foyer. Il a grignoté une croûte de pain desséchée (40 centimes) en attendant la gloire et en se récitant des vers de Thomas Moore, auteur qu'il venait de découvrir et qui lui causait une impression profonde. La belle jeunesse, les espérances en l'avenir, l'ont consolé des rigueurs du présent; sa pensée s'est envolée vers les triomphes futurs et son front a frissonné sous les lèvres imaginaires d'une bonne fée qui lui promettait le génie et le succès. O songes délicieux! les plus doux, les plus enchanteurs, ne se font-ils pas dans ces mansardes d'artistes, traversées par la bise de l'hiver ou chauffées par la violente canicule de juillet? avoir devant soi un horizon infini et songer qu'on remplira de bruit, de lumière et d'ambition assouvie, tout cet espace! fouler aux pieds les ennemis, ou, mieux encore, se sentir la force et le dédain de leur pardonner! Toucher au but et être récompensé de tant d'efforts par les caresses d'une femme aimée!... N'est-ce pas là ce qui se rêve à chaque instant sous les lambris peu dorés d'un sixième étage et ce qu'emporte vers les nuages la fumée de la grande ville, aux approches du soir?

En mai 1827, la gêne des deux camarades semble avoir cessé; l'un deux, je crois que c'est Charbonnel, annonce sur son cahier de dépenses, qu'il va partir: pour où? Nous l'ignorons. Toujours est-il que celui-là se livre à de nombreux achats assez excentriques: une paire d'éperons, un ruban avec clef et anneau doré, une paire de bamboches; on sent le jeune homme qui veut briller et faire bonne figure en province; il porte son chapeau chez le chapelier et fait repasser ses rasoirs[11]. Franchement, l'année avait été rude. Dans un moment de désespoir, Berlioz, à bout de ressources, avait sollicité et obtenu une place de choriste sur les planches du théâtre des Nouveautés; cette profession bizarre ne l'empêchait pas de suivre les cours de Lesueur et de Reicha, mais elle l'humiliait assez pour qu'il se dérobât le plus possible aux yeux indiscrets pendant l'exercice de ses fonctions dramatiques. Charbonnel, très-fier, eût été humilié de vivre sous le même toit qu'un baladin; Charbonnel se fâchait quand son ami portait ostensiblement dans la rue les provisions nécessaires au déjeuner ou au souper du ménage. Si l'étudiant en pharmacie avait su qu'il cohabitait avec un choriste, c'eût été une rupture complète.

Cependant l'Institut, en 1828, mit au concours une cantate: Orphée déchiré par les bacchantes, et, cette fois, Hector ne fut pas honteusement repoussé. Le jury se contenta de déclarer inexécutable le morceau présenté par le candidat. Berlioz, outré de dépit, jura que sa cantate inexécutable serait exécutée et demanda la salle du Conservatoire pour y donner un concert. M. de la Rochefoucauld, de qui dépendait l'autorisation, avait une réputation d'homme pudique parce qu'il avait prescrit aux danseuses de l'Opéra d'allonger leurs jupes; mais c'était un protecteur éclairé de l'art et des artistes. L'autorisation fut accordée; Cherubini, directeur du Conservatoire, eut beau protester, M. de la Rochefoucauld donna des ordres formels.

Ce fonctionnaire avait-il, manquant à toutes les traditions administratives, deviné le talent du jeune compositeur? Il est permis de le croire, puisque, tant que M. de la Rochefoucauld resta au pouvoir, Berlioz ne cessa d'avoir recours à ce gracieux Mécène. L'année suivante, un ballet sur Faust ayant été reçu à l'Opéra, Hector s'adressait de nouveau à son protecteur habituel, le surintendant des théâtres, et se recommandait à lui en ces termes:

«Le jury de l'Académie de musique a reçu, il y a deux mois, un ballet de Faust. M. Bohain, qui en est l'auteur, désirant me fournir l'occasion de me produire sur la scène de l'Opéra, m'a confié la composition de la musique de son ouvrage, à condition que M. le surintendant voudrait bien m'agréer. Si M. le surintendant veut connaître mes titres, les voici: j'ai mis en musique la plus grande partie des poésies de Gœthe; j'ai la tête pleine de Faust et si la nature m'a doué de quelque imagination, il m'est impossible de rencontrer un sujet sur lequel cette imagination puisse s'exercer avec plus d'avantages...[12].»

Pour parler ainsi à un grand de la terre, il fallait avoir reçu des preuves antérieures de sa bienveillance.

Le concert dans la salle du Conservatoire n'eut point lieu sans accidents. Alexis Dupont, l'un des solistes, fut pris d'un enrouement subit, la veille du concert, un trio avec chœurs fut chanté sans chœurs, par la faute des choristes qui manquèrent leur entrée; quant à la cantate d'Orphée, qui figurait sur le programme, on se vit obligé de la supprimer, à cause des défaillances de l'orchestre. Nos virtuoses parisiens ont fait, sous le rapport de la science et du mécanisme, d'immenses progrès; ils riraient bien aujourd'hui des difficultés qui ont arrêté l'archet de leurs ancêtres. Bien entendu, le concert ne rapporta rien à celui qui l'avait organisé; mais M. Fétis, qui faisait autorité, dit, un soir, dans un salon, le dos tourné vers la cheminée et en se chauffant les jambes:—Voilà un début qui promet!...—Et cette parole de M. Fétis fut très-répétée.

Dès lors, on commença, dans le monde musical, à compter sur Berlioz; on le considéra comme un élève qui prenait des licences fatales, qui s'affranchissait du joug et qu'il faudrait ramener à la vertu; mais son prix de Rome, obtenu en 1830, au bruit du canon des barricades, n'étonna personne. Le prix, cette année-là, fut partagé entre deux concurrents; le second lauréat de l'Institut était Alexandre Montfort, auquel on doit un ballet pour Fanny Essler, la Chatte métamorphosée en femme, et trois ou quatre opéras comiques dont le meilleur, Polichinelle, n'est guère bon.

Le séjour de Berlioz à Rome ne le réconcilia point avec la musique italienne, qu'il détestait; à la villa Médicis, au café Gréco, il forma avec Liszt, Mendelssohn, une bande à part, connue sous le nom de Société de l'indifférence en matière universelle[13]. Mendelssohn, aussi excellent pianiste que grand compositeur, régalait d'harmonie les pensionnaires du gouvernement; ceux-ci l'arrachaient souvent à ses travaux et l'on flânait, de compagnie. On causait de Beethoven, de Schiller, de Gœthe, de Haydn, de Mozart; en sa qualité d'Allemand, Mendelssohn s'imaginait de bonne foi que le génie universel était concentré entre les rives de la Sprée et les montagnes du Tyrol: en dehors de l'Allemagne, point de salut. Jaloux comme un tigre, peu bienveillant avec ses confrères, il ne soupçonnait guère que le garçon nerveux et anguleux, au profil d'aigle, qui cheminait à côté de lui dans la rue du Corso, lui disputerait un jour les palmes de la gloire musicale, qu'il échangerait des présents avec lui, et qu'il lui donnerait l'accolade coram populo, avec plus ou moins de sincérité:—«Berlioz, écrivait-il, en 1831, est une vraie caricature, sans ombre de talent, cherchant à tâtons dans les ténèbres et se croyant le créateur d'un monde nouveau; j'ai parfois des envies de le dévorer...[14].» Doux enfant de la Germanie! C'est le même Mendelssohn qui, après un concert où Berlioz avait fait entendre des symphonies gigantesques, jouées par des masses d'exécutants, le félicitait d'avoir composé de si jolies petites romances[15].

Hector n'avait pas quitté Paris sans regret; il y laissait une personne dont il crut avoir à se plaindre et dont il voulut se venger. Nous voici vraiment en plein roman ténébreux. Ombre de Pixérécourt, pardonne!... Un beau matin, Berlioz quitte Rome, emportant un poignard et des pistolets: son projet était de s'introduire sous un déguisement chez la belle infidèle, de la tuer et de se suicider après: «J'avais à punir, nous dit-il, deux coupables et un innocent...» A Florence, une modiste lui vend un costume de soubrette; à Gênes, une seconde modiste lui refuse un second costume, le premier ayant été perdu en route; vers Porto-Maurizio, Savone, le voyageur commençait à revenir à des sentiments moins féroces et l'instinct de la conservation l'aiguillonnait un peu. On se rappelle que tout élève qui franchissait sans permission la frontière italienne était regardé comme déserteur et rayé de la liste des pensionnaires de l'Académie; cette considération n'était pas à dédaigner. Réflexion faite, Berlioz jugea prudent de s'arrêter sur la pente du crime; il avait continué de courir en poste le long des falaises de la Corniche et il se trouvait, non à Vintimille, comme il le dit dans ses Mémoires, mais à Diano Marina, petite ville de l'ancien duché de Gênes, aux environs d'Oneille. De là, il écrivit à M. Horace Vernet, directeur de l'Académie de France à Rome, une lettre dont nous ne possédons que des fragments.

«Diano Marina, 18 avril 1831.

«...Un crime odieux, un abus de confiance dont j'ai été pris pour victime, m'a fait délirer de rage depuis Florence jusqu'ici. Je volais en France pour tirer la plus juste et la plus terrible vengeance; à Gênes, un instant de vertige, la plus inconcevable faiblesse a brisé ma volonté, je me suis abandonné au désespoir d'un enfant; mais enfin j'en ai été quitte pour boire l'eau salée, être harponné comme un saumon, demeurer un quart d'heure étendu mort au soleil et avoir des vomissements violents pendant une heure; je ne sais qui m'a retiré ou m'a vu tomber par accident des remparts de la ville. Mais enfin je vis, je dois vivre pour deux sœurs, dont j'aurais causé la mort par la mienne, et vivre pour mon art[16]...»

Il résulte de cette lettre que le pauvre amoureux, volontairement ou non, se serait laissé choir du haut des remparts de Gênes dans la Méditerranée; les Mémoires sont muets sur cet accident. Ils se bornent à constater le repentir du fugitif, sa soudaine résolution de rebrousser chemin et enfin sa rentrée au bercail.

Rome, qui attire à elle tant de cœurs chrétiens et artistes, n'exerça qu'une influence médiocre sur son nouveau commensal. C'est que la musique y était négligée ou jetée dans une voie déplorable; les Italiens abusaient déjà des orchestres bruyants; ils raffolaient «des clarinettes cafardes, des trombones rugissants, des grosses caisses furibondes, des trompettes saltimbanques», ensemble instrumental désigné sous le nom de musique militaire. On chantait platement de plates cavatines dans les salons; les théâtres, avec leurs habitudes méridionales, donnaient des opéras taillés sur le même patron, chantés par des gens prudents, incapables de ressentir la moindre émotion en scène; Palestrina, dans les églises, n'existait plus qu'à l'état de souvenir. Pour une âme éprise des grandes émotions musicales, Rome, ce merveilleux musée des chefs-d'œuvre plastiques, représentait la solitude et le néant.

Il n'y avait donc pour un musicien qu'un parti à prendre; emporter en bandoulière un fusil de chasse, tirer de la poudre aux moineaux des Abruzzes, pincer les cordes d'une guitare, noter les mélodies populaires, saisies au vol, réciter l'Énéide sur le sommet des montagnes et maudire les cavatines, les cabalettes, les trilles, les fioritures, les prime donne assolute, les ténors aux longs cheveux, les librettistes à l'imagination glacée. Oh! comme il était doux de se séparer de tout cela, de s'endormir, en liberté, à l'ombre d'un rocher sauvage, de s'asseoir au foyer d'une hôtellerie, dans quelque pays perdu! Les auberges de la campagne romaine abondent en détails pittoresques; quand les contadini, ayant attaché leurs chevaux dans la cour de l'osteria, entrent, à la tombée de la nuit, dans la salle commune où se vident les fiasques, leurs splendides haillons, leurs longs chapeaux pointus, leurs barbes touffues et mal peignées, forment l'assemblage le moins rassurant qui se puisse imaginer. C'est bien au milieu de ces paysans (ou de ces bandits) qu'une intelligence en éveil et à l'affût de la couleur devait trouver la Sérénade et l'Orgie des brigands de la symphonie d'Harold.

Les excursions de Berlioz à Subiaco, à Alatri, au mont Cassin, à Arcinasso, ne le consolaient que médiocrement de l'incurable ennui qu'il éprouvait dans la Ville éternelle.

...Enfin, enfin, il lui fut permis de quitter cette Italie qu'il ne revit jamais et où, contrairement à tant d'autres, moins difficiles, il n'avait pu s'acclimater. Son ardeur de rentrer dans la lutte et de se conquérir une place en vue était vraiment furieuse. On s'occupa de ses faits et gestes à Paris, dès qu'il y fut; et, à ce propos, qu'on nous permette d'ouvrir une parenthèse. Nous croyons que la vie des grands hommes doit être murée ni plus ni moins que celle des simples particuliers; mais quand un amour comme l'amour de Berlioz pour miss Smithson a occupé les badauds et les journaux d'une ville d'un million d'âmes, cet épisode ne rentre plus dans l'ordre des galanteries ordinaires; il appartient à l'histoire. Nous nous en emparons.

Miss Smithson était venue à Paris avec une troupe de comédiens anglais, chargés de populariser Shakespeare de ce côté-ci du détroit. La tâche était ardue; les Français ne s'enthousiasment pas facilement pour ce qu'ils ne comprennent point et très-peu d'entre eux connaissaient la langue de Byron et d'Hudson Lowe. A la vérité, ce démon de Shakespeare est doué d'un tel génie communicatif que ses œuvres, même jouées en pantomime, établiraient entre lui et les spectateurs un courant de sympathie électrique. Les étudiants de la rive gauche firent fête à Roméo, à Hamlet, qu'ils connaissaient par les adaptations du bon Ducis; miss Smithson fut engagée à l'Opéra-Comique pour y jouer un rôle muet dans l'Auberge d'Auray, de Carafa et d'Hérold. Elle s'était auparavant distinguée à Londres, à côté de Kean; le vieux Kemble l'avait encouragée à persévérer et elle avait déployé les qualités les plus touchantes, les plus pathétiques, dans les rôles d'Ophélie, de lady Macbeth, de Desdémone, de Virginie, de Cordélia. Sa timidité était extrême; aussi quand on lui annonça qu'un jeune musicien, déjà connu, s'était épris d'elle à une représentation de l'Odéon, quand on lui dit que ce romantique artiste ne rêvait plus qu'à elle, avait juré de ne plus composer que pour elle, miss Smithson refusa de croire à une aussi tenace passion. Un rédacteur du Galignani's Messenger, M. Schutter, persuada à la charmante actrice d'assister à un concert où l'auteur de la Symphonie fantastique faisait entendre ce bel ouvrage; en écoutant la phrase de l'adagio, cette phrase qui reparaît dans la Scène aux champs, dans la Marche au supplice, dans les fêtes orgiaques de la Nuit du Sabbat, Harriett Smithson comprit qu'elle était aimée. Elle consentit à recevoir son adorateur, elle lui permit d'espérer; mais une union projetée dans des conditions aussi étranges ne se noue pas sans des alternatives de beau temps et de tempêtes, d'espoir et de désespoir. Il faut sans doute rapporter à quelque péripétie orageuse le billet qu'on va lire:

A MADEMOISELLE HENRIETTE SMITHSON.

Rue de Rivoli, Hôtel du Congrès.

«Si vous ne voulez pas ma mort, au nom de la pitié (je n'ose dire de l'amour), faites-moi savoir quand je pourrai vous voir.

«Je vous demande grâce, pardon, à genoux, avec sanglots!!!

«Oh! malheureux que je suis, je n'ai pas cru mériter tout ce que je souffre, mais je bénis les coups qui viennent de votre main.

«J'attends votre réponse comme l'arrêt de mon juge[17].

«H. Berlioz.»

Agité par ces fiévreuses secousses, Berlioz s'échappait dans la campagne pour oublier les tourments qui le consumaient; Liszt et Chopin le suivirent, toute une nuit, à travers la plaine Saint-Ouen. Dans une de ces pérégrinations, un soir, avant son départ pour l'Italie, il s'était endormi sur l'herbe gelée, scintillante de perles, en face de l'île de la Grande Jatte et du parc de Neuilly. Une autre fois les garçons du café Cardinal n'osaient le réveiller, pendant qu'il sommeillait, épuisé, le front sur une table de marbre. Pendant une semaine entière, on crut à son suicide; il n'avait pas donné signe de vie, avait disparu de son domicile et on ignorait où il était allé. La mère et la sœur de miss Harriett faisaient, comme on pense bien, une opposition formidable aux projets des deux amants; la famille de la Côte-Saint-André ne voulait pas davantage de ce mariage. Pour comble d'infortune, la malheureuse Ophélie se ruina et se cassa la jambe en descendant d'un cabriolet. Quoique les ressources pécuniaires d'Hector fussent des plus minces à ce moment-là, il ne balança plus à accomplir son dessein. Si mademoiselle Smithson était restée riche et célèbre, il aurait peut-être renoncé à ses projets; pauvre et malade, il n'hésita plus: il l'épousa.

Ces premières années de mariage furent tout à la fois pénibles et charmantes. Le nouveau ménage, dont le budget, pour commencer, s'élevait à trois cents francs de capital[18], se fixa dans les quartiers les plus divers, tantôt rue Neuve-Saint-Marc, tantôt à Montmartre, dans une rue Saint-Denis dont il nous a été impossible de retrouver la trace. Liszt demeurait rue de Provence et rendait souvent visite aux jeunes époux; on passait ensemble des soirées, pendant lesquelles l'admirable pianiste exécutait des sonates de Beethoven dans l'obscurité, afin que l'impression produite fut plus forte. Aussi, comme Berlioz défendait son ami dans les journaux où il avait l'habitude d'écrire,—dans le Correspondant, la Revue européenne, le Courrier d'Europe, et enfin les Débats; comme il se fâchait quand les Parisiens volages essayaient d'opposer Thalberg à son rival; une lionne montrant les dents n'est pas plus redoutable! Gare à qui s'avisait de dire que Liszt n'était pas le premier pianiste des temps passés, présents et futurs! Et ce qu'il donnait comme un axiome musical indiscutable, le critique le pensait; car il n'aurait jamais pu trahir ses convictions et il affectait vis-à-vis des médiocrités un dédain voisin de l'impolitesse. Liszt, au surplus, lui rendait procédés pour procédés, transcrivant la Symphonie fantastique, jouant dans les nombreux concerts que le jeune maître donnait, l'hiver, avec un succès toujours croissant. Ici, rappelons quelques dates pour l'agrément des archéologues: la première audition de Sarah la Baigneuse et de la Belle Irlandaise eut lieu le 6 novembre 1834, au Conservatoire; Harold fut donné au second concert de cette série: «On s'aborde partout en s'entretenant de la Marche des Pèlerins», disaient les feuilles du temps; la mélodie du Cinq Mai et celle du Pâtre breton furent entendues pour la première fois le dimanche 22 novembre 1835. Berlioz et Girard, «l'excellent chef d'orchestre du Théâtre Nautique», plus tard, chef d'orchestre à l'Opéra, s'étaient associés; mais, Girard ayant été insuffisant dans l'exécution de certains morceaux, l'union se rompit et Berlioz s'en alla tout seul aux Menus-Plaisirs; car il changeait de salle de concerts aussi souvent que d'appartements privés, voyageant du Vaux-Hall à la rue Vivienne et du Garde-Meuble de la rue Bergère au Gymnase musical, situé sur le boulevard Bonne-Nouvelle[19]. Le bruit, commençait à se faire autour de son nom; si l'argent lui manquait parfois, les ennemis déjà ne lui manquaient pas. M. Fétis jeune l'attaquait dans je ne sais quelle feuille de chou; Arnal le parodiait au bal de l'Opéra, pendant que les masques dansaient des quadrilles, que les débardeurs faisaient vis-à-vis aux pierrettes, que la folie agitait ses grelots (style d'alors), et que Musard soufflait dans ses cornets à pistons: «Oui, messieurs, s'écriait Arnal, je vais faire exécuter devant vous une symphonie pittoresque et imitative, intitulée Épisode de la vie d'un joueur. Je n'ai besoin pour faire comprendre mes pensées dramatiques, ni de paroles, ni de chanteurs, ni d'acteurs, ni de costumes, ni de décorations. Tout cela, messieurs, est dans mon orchestre; vous y verrez agir mon personnage, vous l'entendrez parler, je vous le dépeindrai des pieds à la tête; à la seconde reprise du premier allegro, je veux vous apprendre même comment il met sa cravate. O merveille de la musique instrumentale! Mais je vous en ferai voir bien d'autres dans ma seconde Symphonie sur le code civil. Quelle différence, messieurs, d'une musique comme celle-là, qui se passe de mille accessoires inutiles au vrai génie et n'a besoin pour se faire comprendre que de... trois cents musiciens! Quelle différence, dis-je, avec les ponts neufs de Rossini! Oh! Rossini! ne me parlez pas de Rossini! un intrigant qui s'avise de faire exécuter sa musique dans les quatre parties du monde pour se faire une réputation!... Charlatan!... Un homme qui écrit des choses que comprendra le premier venu! Tenez, c'est abominable; et pour moi, la musique de Rossini est une chose ridicule; elle ne me fait aucun effet, mais aucune espèce d'effet, voilà l'effet qu'elle me fait[20].»

Dans la Caricature, un journaliste anonyme publiait un article intitulé: le Musicien incompris: «Le musicien incompris méprise profondément ce qu'on nomme vulgairement le public; mais en compensation il n'a qu'une médiocre estime pour les artistes contemporains. Si vous lui nommez Meyerbeer:—Hum! hum! il a quelque talent, je ne dis pas, mais il sacrifie à la mode.—Et M. Auber?—Compositeur de quadrilles et de chansons.—Bellini, Donizetti?—Italiens, Italiens, musiciens faciles, trop faciles.—Par exemple, s'il traite très-cavalièrement le présent, il a une grande vénération pour tout ce qui date d'un siècle; et quand vous lui parlez d'un opéra nouveau, d'un succès, il vous répond d'une voix attendrie: Ah! que diriez-vous, si vous connaissiez le fameux Jacques Lenglumé (un incompris de la jeunesse de Louis XIV); quelle musique! quel musicien!... Notre grand homme va chercher la solitude au huitième au-dessus de l'entresol; là, après s'être parfumé d'une grande quantité de cigares, après avoir tourné trois fois sur lui-même, il se livre tout entier au feu qui le dévore. Il saisit sa guitare (le piano généralement tapoté lui semblant fort mesquin) et tombe, le poil hérissé, sur un sofa où il compose, compose jusqu'à extinction de chaleur naturelle. Il court surtout après la haute philosophie musicale; pour lui la romance est un mythe qui doit exprimer une des faces les plus superficociquenqueuses de la vie humaine... Une fois lancé, rien ne l'arrête; il invente des accords inouïs, des rythmes inconnus, des mélodies inaccessibles. Grâce à cet agréable procédé et à cet exercice violent, le compositeur échevelé arrive à produire une partition qui peut lutter avec les charivaris les mieux organisés et il obtient toujours le succès... non, la chute demandée[21].»

L'allusion est on ne peut plus claire.

Tout en se défendant du bec et de l'ongle dans les journaux, l'auteur de la Symphonie fantastique prouvait son talent de la même façon que le philosophe grec prouvait le mouvement en se mettant à marcher; il travaillait jour et nuit, il couvrait de croches et de doubles croches des liasses énormes de papier réglé. Paganini, qui devait lui faire, quatre ans après, un cadeau royal, lui commandait un morceau sur les Derniers instants de Marie Stuart[22]; ce projet n'eut pas de suite ou fut transformé en un autre projet. Comme dans Harold en Italie, il y avait une partie d'alto principal que Paganini se chargeait de jouer et dont il voulait essayer l'effet sur le public anglais, un jour, à un concert de la rue Vivienne, Berlioz se trouva en face d'un géant aux ongles crochus, à la mine livide, à la chevelure tombant sur les épaules; ce géant l'embrassa en lui disant:—Tu Marcellus eris! Tu seras Beethoven!—C'était Paganini.

Comme nous le rappelions plus haut, les bienfaits du grand artiste ne s'arrêtèrent pas à cette démonstration théâtrale. Un dimanche, le 16 décembre 1838, Berlioz, riche de gloire, mais pauvre dans le vrai sens du mot (il avait dû payer les dettes de sa femme, qui s'élevaient à un chiffre assez respectable), donnait au Conservatoire une séance musicale dont nous transcrivons le programme exact: 1º Symphonie d'Harold. 2º Grand air de Marie Stuart, d'Alari, chanté par Madame Laty. 3º Le Pâtre breton, chanté par Madame Stoltz. 4º Cantando un di, de Bari, chanté par M. Boulanger et Mademoiselle Bodin. 5º Solo de violoncelle par M. Batta. 6º Scène de l'Alceste de Gluck, par M. Alizard et Madame Stoltz. 7º La Symphonie fantastique.

Paganini assistait au concert; deux jours après, il écrivit à son protégé le billet suivant[23]:

«Mon cher ami, Beethoven mort, il n'y avait que Berlioz qui put le faire revivre; et moi qui ai goûté vos divines compositions dignes d'un génie tel que vous, je crois de mon devoir de vous prier de vouloir bien accepter, comme un hommage de ma part, vingt mille francs qui vous seront remis sur la présentation de l'incluse. Croyez-moi toujours votre affectionné.»Nicolo Paganini.»

Voici la réponse de Berlioz:

«O digne et grand artiste,

»Comment vous exprimer ma reconnaissance!!! Je ne suis pas riche, mais, croyez-moi, le suffrage d'un homme de génie tel que vous me touche mille fois de plus que la générosité royale de votre présent.

»Les paroles me manquent, je courrai vous embrasser dès que je pourrai quitter mon lit, où je suis encore retenu aujourd'hui.»H. Berlioz.»

Jules Janin, un ami de la première et de la dernière heure, écrivit de son côté la lettre qu'on va lire[24]:

«Cher Berlioz,

»Il faut absolument que je vous dise tout mon bonheur en lisant ce matin cette belle et bonne lettre de change et de gloire que vous recevez de l'illustre Paganini. Je ne vous parle pas, je ne parle pas seulement de cette fortune qu'il vous donne, trois années de loisir, le temps de faire des chefs-d'œuvre, je parle de ce grand nom de Beethoven par lequel il vous salue. Et quel plus noble démenti à donner aux petits-maîtres et aux petites-maîtresses qui n'ont pas voulu reconnaître votre Cellini comme le frère de Fidelio! Donc, que Paganini soit loué comme le méritent ses belles actions, et qu'il soit désormais inviolable; il a été grand et généreux pour vous, plus généreux que pas un roi, pas un ministre, pas même un artiste de l'Europe, les véritables rois du monde. Il vous a appuyé de son approbation et de sa fortune; c'est maintenant plus que jamais qu'il faut louer ce grand musicien qui vous tend la main.

»Cher Berlioz, je vous embrasse bien tendrement, dans toute la joie de mon cœur.

»Jules Jamin.

»20 décembre, 1838.»

Paganini n'avait pas affaire à un ingrat.

D'abord, Berlioz lui dédia sa symphonie de Roméo et Juliette; puis, il traduisit l'ode italienne que le poëte Romani avait écrite en l'honneur du roi des violonistes, après un concert donné par ce dernier au théâtre Carignano, à Turin. L'ode de Romani est peu connue, la traduction en est oubliée tout à fait; ce poétique morceau méritait un meilleur sort. On en jugera par les strophes suivantes:

«Oh! qui me rendra un seul des sons fugitifs que verse ton archet comme un torrent de splendeurs éthérées? Peut-être, ô souffles des airs, de ces lieux où ils se perdraient épars, les reportez-vous au ciel conservateur de toute mélodie? Oh! dans quel astre d'amour les déposez-vous afin de rendre et plus douces et plus joyeuses les évolutions de sa sphère radieuse? Oh! laissez-moi me désaltérer dans cette source pure d'immortelle harmonie? que je m'y plonge et que j'y nage avec ivresse comme l'alcyon au sein des mers, comme le cygne au sein des lacs!

»Vains désirs! l'homme ne se délivre point du poids qui l'attache à la terre; l'aile rapide du son ne saurait être liée... Que le souvenir nous charme encore, puisqu'il est tout ce que nous pouvons conserver. Lui, du moins, sera impérissable, ô Paganini! et les symphonies divines échappées de tes cordes émues retentiront dans nos cœurs et dans notre mémoire comme un bien qui n'est plus, mais que l'on sent toujours!...

»Les nations qui sont par delà les Alpes et par delà les mers s'étonnaient, et la mère des chants, l'Italie elle-même, au bruit de ces mélodies inouïes, s'étonnait, comme firent les Thraces, quand, guidés par la lyre divine, faveur d'une déesse, ils serrèrent entre eux les premiers nœuds fraternels. Oui, tous étaient frappés d'étonnement, car des mains habiles et célestes avaient posé si loin les bornes de l'art, qu'il ne semblait plus possible de les reculer. Tous admiraient la puissance créatrice et souveraine donnée à un archet, et quand ils voulurent comparer, toutes les cordes qui, jusque-là, avaient vibré devant eux, leur parurent sourdes et inertes....

»Tout ce que la terre et le ciel et les flots ont de voix, tout ce que la douleur, la joie et la colère ont d'accents, tout est là dans le sein de ce bois creux; c'est la harpe qui frémit et mêle ses soupirs aux nocturnes soupirs de la lyre d'Éolie, aux plaintes du vent parmi les branches et les feuilles; c'est le pâtre entonnant sa chanson rustique en rassemblant son troupeau; c'est le ménestrel invitant à la danse; c'est la vierge se plaignant de ses peines à la lune silencieuse; c'est le cri d'angoisse d'un cœur séparé du cœur qu'il aime; c'est le badinage, c'est le charme, c'est la vie, c'est le baiser....

»Sur cette corde sont d'autres notes.... que peut seul connaître le génie audacieux qui la tend et la modère; mais l'Italie un jour avec transport les entendra...»

Nous avons emprunté ce morceau à un recueil, la Gazette musicale, qui fut, pour ainsi dire, le journal officiel de Berlioz, pendant vingt ans.

La Gazette musicale, fondée en 1834 par l'éditeur Schlesinger et continuée depuis par les frères Brandus, venait à un moment propice; cette année était une année féconde pour l'art. Victor Hugo publiait Claude Gueux dans la Revue de Paris, Alfred de Musset jetait au vent les pages légères de Fantasio, Halévy donnait à l'Opéra-Comique les Souvenirs de Lafleur et surveillait à l'Opéra les répétitions de la Juive, Ingres peignait les portraits de M. Bertin et du comte Molé, Jules Janin passionnait Paris avec ses feuilletons étincelants, un journal littéraire, le Protée, paraissait sous les auspices de Louis Desnoyers et de Léon Gozlan, que les compositeurs d'imprimerie ne connaissaient pas bien encore; car ils écrivaient ainsi son nom: Gorian ou Gozean. La Gazette musicale obtint tout de suite un vif succès, mêlé de scandale. Le gérant de la Gazette, M. Schlesinger, fut attaqué dans une salle de concert par un élève de M. Herz, nommé Billard, et un duel s'ensuivit; M. Billard fut atteint au bas ventre; heureusement que la balle, amortie, ne produisit qu'une violente contusion.

Les articles de Berlioz dans la Gazette musicale sont nombreux; nous signalerons spécialement le compte rendu de la première représentation de l'opéra des Huguenots, qui devait s'appeler primitivement la Saint-Barthélemy, et dont le rôle de basse, illustré par Levasseur, devait être confié à Serda. Pendant les répétitions, on ne croyait guère au succès de l'ouvrage; le chef d'orchestre s'arrêtait souvent pour dire à Meyerbeer:—Ce passage-là n'a pas le sens commun.—Eh bien! répliquait Meyerbeer de sa voix flûtée et avec un léger accent gascon, si ma musique n'a pas le sens commun, c'est qu'elle en a un autre[25].

En fait de critique, on a généreusement prêté à Berlioz les opinions les plus saugrenues; il aimait les Huguenots, il aimait Guillaume Tell; il n'a jamais écrit sur le Pré aux Clercs le fameux article qu'on lui a tant reproché. En veut-on la preuve? Qu'on se donne la peine d'ouvrir le Journal des Débats du 15 mars 1869, Jules Janin s'y avoue coupable du méfait dont un innocent, pendant un quart de siècle, a été victime:

«Certains critiques ont reproché à Berlioz d'avoir mal parlé d'Hérold et du Pré aux Clercs. Ce n'est pas Berlioz, c'est un autre, un jeune homme ignorant et qui ne doutait de rien en ce temps-là, qui, dans un feuilleton misérable, a maltraité le chef-d'œuvre d'Hérold. Il s'en repentira toute sa vie. Or cet ignorant s'appelait (j'en ai honte!) il faut bien en convenir... Monsieur, Jules Janin.»

Malgré cette déclaration formelle, on trouvera encore des obstinés qui parleront avec horreur du feuilleton sur le Pré aux Clercs.

Mais Berlioz n'aimait pas Mozart?

Il ne l'aimait pas?... Nous allons citer ses propres paroles au sujet d'Idoménée: «Mozart... Raphael!... Quel miracle de beauté qu'une telle musique! comme c'est pur! quel parfum d'antiquité! C'est grec, c'est incontestablement grec, comme l'Iphigénie de Gluck, et la ressemblance du style de ces deux maîtres est telle dans ces deux ouvrages qu'il est vraiment impossible de retrouver le trait individuel qui pourrait les faire distinguer[26]...» En fouillant dans la collection du Journal des Débats, nous rencontrerions bien d'autres témoignages de la fausseté des sentiments attribués au réformateur musical que M. Ingres et bien d'autres considéraient comme un monstre: immanissimum et foedissimum monstrum. Une fois pour toutes, établissons que Berlioz ne prétendait nullement au rôle que certains compositeurs ont tenu depuis. Il ne se vantait pas d'être le seul de son espèce et ne croyait point qu'avant lui, la musique fût une science ignorée, ténébreuse, inculte; loin de renier les anciens, il se prosternait avec vénération devant les dieux de la symphonie, il brûlait devant leurs autels l'encens le plus pur. Son unique prétention (et elle nous paraît justifiée) était de continuer la tradition musicale en l'agrandissant, en l'améliorant, grâce aux ressources modernes: «J'ai pris la musique où Beethoven l'a laissée», disait-il avec quelque orgueil à M. Fétis.—Il y avait du vrai dans cette assertion.

Dès 1835, les journaux annoncèrent que Berlioz s'occupait d'écrire un opéra sur un livret d'Alfred de Vigny; il s'agissait de Benvenuto sans doute, qui ne parut sur la scène que trois ans plus tard. En France, tout compositeur qui n'aborde pas le théâtre est condamné à l'obscurité; Berlioz se rendait bien compte de cet axiome et cherchait à se produire dans la musique dramatique. Un instant, il obtint le poste de directeur des Italiens[27]; mais la presse opposante cria au favoritisme et répandit le bruit que M. Bertin, des Débats, avait fait obtenir à son feuilletoniste le sceptre directorial, pour que mademoiselle Louise Bertin, qui composait, elle aussi, fît jouer, salle Ventadour, les ouvrages qu'on lui refusait ailleurs. Devant cette malveillance caractérisée, Berlioz se retira; il n'avait pas trop à se plaindre du Gouvernement qui lui commandait tantôt un Requiem, tantôt une Marche funèbre et triomphale, toutes les fois qu'il était question de célébrer les victimes de Juillet.

Le Requiem fut exécuté dans diverses villes de France, notamment à Lille, d'où Habeneck envoya à l'auteur une lettre de félicitation[28]. Mais ce n'étaient là que des succès relatifs. La grosse partie allait se jouer à l'Opéra, où les études de Benvenuto Cellini étaient poussées avec activité. Le soir de la première représentation, une horrible cabale fut organisée contre la pièce; le parterre siffla, grogna, hurla; les ennemis de la famille Bertin imitèrent les cris des animaux les plus divers pour faire payer à l'infortuné musicien l'honneur qu'il avait d'écrire dans une feuille ministérielle. Où la politique va-t-elle se nicher! Duprez, habituellement si applaudi, ne réussit pas à conjurer l'orage; madame Stoltz et madame Dorus-Gras eurent beau être charmantes, on leur tint rigueur; les musiciens de l'orchestre s'associèrent au ressentiment du public. Deux d'entre eux, pendant les répétitions, avaient été surpris jouant l'air J'ai du bon tabac, au lieu de jouer leur partie.

Vaincu dans cette bataille inégale, l'auteur de Benvenuto ne se découragea point; il avait la foi qui transporte les montagnes. Dès 1842, il commença par la Belgique la série de ces voyages à l'étranger qui furent pour lui la compensation et la revanche des insuccès parisiens. Si la France résistait au génie de Berlioz, l'Allemagne, la Russie, la Suisse, le Danemark pressentaient chez ce lutteur incompris une force bizarre et peut-être nouvelle: ainsi Cologne écoutait attentivement l'ouverture des Francs Juges, Mayence et Leipzig ne tardaient pas à acclamer le même morceau. Romberg, premier violon du Théâtre-Allemand à Saint-Pétersbourg, réussissait à faire entendre le Dies Iræ du Requiem et envoyait à l'éditeur Schlesinger un compte rendu enthousiaste; Hambourg, de son côté, se prononçait pour le maître; la contagion gagnait la ville de Copenhague, qui accourait au concert de M. et de madame Mortier Fontaine pour applaudir à l'ouverture de Waverley; Winterthur, dans le canton de Zurich, imitait Cologne, Copenhague et Hambourg. Cependant Winterthur est une ville si peu considérable, que nous avons eu quelque peine à la découvrir sur la carte.

Les siffleurs de Benvenuto, en apprenant ces nouvelles du dehors, commencèrent à réfléchir; si, par hasard, ils s'étaient trompés!... Il y eut une espèce de revirement dans le public et l'on vit, un jour, des conscrits entonner, dans la rue, le motif de la Marche funèbre et triomphale en se promenant du Palais-Royal aux Italiens et à l'Opéra. Le cortège se composait d'une centaine de jeunes gens précédés de vivandières, de sapeurs, de tambours-majors et de porte-drapeaux[29].

«A Bruxelles, nous dit le compositeur dans ses Mémoires, les opinions sur ma musique furent presque aussi divergentes qu'à Paris.» C'est là que nous nous trouvons pour la première fois en présence de mademoiselle Récio, que Berlioz devait épouser à la mort d'Henriette Smithson; mademoiselle Récio chanta dans les concerts de son futur mari; nous ignorons avec quel succès. Le voyage en Allemagne fut beaucoup plus décisif pour la gloire du musicien que l'excursion en Belgique; depuis longtemps, Berlioz était attendu de l'autre côté du Rhin. Nous osons à peine révéler la vérité, car elle est triste à dire; triste pour nous, Français, et pour notre goût artistique. Pendant que nous marchandions à notre compatriote de maigres applaudissements, la capitale de la Prusse le traitait en triomphateur; on lui accordait le théâtre royal et les premiers artistes de la ville, le roi accourait de Potsdam à franc étrier, se mêlait à l'enthousiasme de ses sujets (malgré l'étiquette), demandait pour ses bandes militaires la Fête chez Capulet[30]. Bien mieux: le maître de la chapelle ducale de Brunswick, M. Georges Muller, venait, après l'audition de Roméo et Juliette, déposer une couronne sur la partition[31]. Mendelssohn enfin, qui dédaignait tant son camarade de Rome, échangeait avec lui son bâton de chef d'orchestre, à propos du Sabbat de la Symphonie fantastique, exécuté presque en même temps que la Première Nuit du Sabbat, à Leipzig. Le compositeur parisien remercia par une lettre le compositeur allemand; nous avons eu la chance inespérée de retrouver le texte du billet:

Leipzig, 2 février 1843.

Au chef Mendelssohn.

«Grand chef, nous nous sommes promis d'échanger nos tomawacks! Voici le mien, il est grossier, le tien est simple!

»Les Squaws seules et les Visages-Pâles aiment les armes ornées. Sois mon frère, et, quand le Grand-Esprit nous aura envoyés chasser dans le pays des âmes, que nos guerriers suspendent nos tomawacks amis à la porte du conseil[32].»

Nous n'insisterons pas. Il nous est douloureux de constater que la justice et le sentiment du beau se sont rencontrés ailleurs que chez nous et, qui pis est, chez nos plus implacables adversaires. Au moment où l'Allemagne tressaillait aux accents des mâles symphonies du maître, nous raffolions, nous, d'opéra-comique; nous essayions d'implanter ce genre absurde dans les cinq parties du monde et une troupe de chanteurs se préparait à s'embarquer dans le port de Brest. La troupe était au complet; elle avait une prima donna, une dugazon, un ténor, des barytons, un régisseur. Quant à sa destination, on ne la devinerait jamais. Ces messieurs et ces dames allaient faire connaître les beautés du Domino noir, de Zampa, et de Fra Diavolo aux sauvages des îles Marquises[33]!!!!!

En juin 1843, Berlioz revint à Paris pour s'occuper d'un opéra, la Nonne sanglante, qu'il n'acheva jamais. Il trouva chez lui, en rentrant, un ordre de l'empereur de Russie, lui enjoignant d'arranger des plains-chants grecs à seize parties, en quadruple chœur. Vers la même époque, il fut nommé membre de l'Académie romaine de Sainte-Cécile, puis il reprit ses concerts. Concert à la salle Herz (3 février 1844) et première audition de l'ouverture du Carnaval romain; concert spirituel à l'Opéra-Comique, le samedi saint, 6 avril; concert aux Italiens, où il s'emporte contre deux dames qui causaient dans une loge tandis qu'on exécutait la Marche des Pèlerins[34]; enfin concerts au palais de l'Industrie et au Cirque des Champs-Élysées (janvier 1845). Là, fut joué un morceau dont nous avons complétement perdu la trace: l'ouverture de la Tour de Nice, écrite par l'auteur, pendant un séjour de quelques semaines dans un vieux donjon, sur le bord de la mer. Le morceau était, paraît-il, tout à fait bizarre, entrecoupé de sifflements, de hurlements, de cris de chouettes, de bruits de chaînes. Il ne plut guère à l'auditoire et l'auteur fut sans doute du même avis que ses juges, puisqu'il remplaça sur l'affiche l'ouverture de la Tour de Nice par le Désert de Félicien David, artiste charmant, frais éclos, et qui n'en était plus à faire jouer, sous la direction de Valentino, des nonetti pour instruments à piston[35].

Après l'Allemagne du Nord, Berlioz visita l'Autriche. «Nos dames, écrivait un Viennois, portent des bracelets, des bagues et des boucles d'oreilles à la Berlioz, c'est-à-dire avec son portrait[36].» Les peintres recherchaient l'honneur de reproduire ses traits et il n'accorda cette faveur qu'à un M. Kriuber qui exposa, au foyer de l'Opéra, l'image du musicien à la mode, entourée de lauriers. «C'était bien la peine, disait un vieux professeur, de travailler cinquante ans à notre édifice musical; en deux heures, ce diable de Français a tout renversé.» Drôles de mœurs! Pendant que Berlioz dirigeait ses concerts, un poëte hongrois lui jeta des vers pour l'engager à venir à Pesth. Il prit la route opposée; il s'en fut à Prague, où le directeur du Conservatoire, M. Kittl, lui amena tous ses élèves pour que ceux-ci assistassent aux répétitions. Au moment de son départ de l'Autriche, Berlioz entendit un critique de Breslau prononcer cette parole: «Eh bien, il nous laisse de sa chaleur, au moins pour un an!»